未分類

医師とオンラインで面談する際の注意点

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大の中、在宅勤務が増えたことを原因として、従業員のストレスが溜まりやすくなっていると感じています。

社労士:

そうですね。従業員同士のコミュニケーションの低下もあり、不安やストレスを感じる人も多いように思います。従業員数50人以上の事業場では、年1回ストレスチェックを実施することが義務付けられていますが、改めてストレスチェックの重要性が高まっているように思います。

総務部長:

確かにそうですね。ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定され、本人から申し出があった場合、医師の面談を行うことになりますが、在宅勤務などで医師と直接面談できない場合、オンラインで面談しても問題ないのでしょうか?

社労士:

問題ありませんが、従業員の様子を把握し、円滑にやりとりを行うことができる方法により行う必要があります。具体的には、オンラインで面談を行う場合の留意点が通達(※)で示され、面談に用いる情報通信機器については、以下のすべての要件を満たすことが求められています。

- 面接指導を行う医師と従業員とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるものであって、映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑であること。情報セキュリティ(外部への情

- 報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止)が確保されること。

- 従業員が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、複雑、難解なものでなく、容易に利用できること。

※通達「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について」(令和2年11月19日基発1119第2号)

総務部長:

なるほど。面談ですから相談内容を伝えるだけでなく、医師が従業員の表情や顔色等を把握できるようにすることも重要なのですね。

社労士:

そのほか、衛生委員会等でオンラインでの面談の実施方法について調査審議を行い事前に従業員に周知することや、オンラインでの面談で医師が緊急に対応すべき徴候等を把握した場合に、近隣の医師と連携して対応する等の緊急時対応体制が整備されていることが留意点として挙げられています。

総務部長:

わかりました。実際にオンラインでの面談を導入する場合には、事前に様々な準備が必要になりますね。

【ワンポイントアドバイス】

1. 高ストレスの従業員に対する医師の面談は、オンラインで実施することができる。

2. オンラインで面談を行う際には、通達で示されている情報通信機器の要件を満たす必要がある。また、衛生委員会等でオンラインでの面談の実施方法について調査審議を行う等、事前に対応しておくべき事項がある。

(次号に続く)

2021年度法改正の“Q&A第6弾”

今回は「訪問リハ、通所リハ、老健、介護医療院、介護療養病床の

算定基準」「通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、

通所リハ、看護小規模多機能の“栄養アセスメント加算”」

「通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、

特定施設、地域密着型特定施設、特養、地域密着型特養の

“ADL維持等加算”」「介護予防訪問リハ、介護予防通所リハ、介護予防訪問看護の

“利用開始の月から12月を超えた場合の減算”」

に関する内容です。

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。

↓

https://www.mhlw.go.jp/content/000769497.pdf

先週末にQ&Aの第3弾が発出されました。

様々なサービスに関する情報が盛り込まれています

まだ、私も全て読み込んでいるわけではありませんが・・・・

取り急ぎ、皆様に共有させて頂きます。

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000760502.pdf

“LIFE活用ポータルページ”。

全国老人福祉施設協議会が4日に開設した公式サイト

“LIFE”の取り扱いについて詳しく知りたい方、

もしくは“LIFE”についてあらためて知識を取り入れたい

とお考えの方には参考になりそうです。

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さい。

⇒

https://www.roushikyo.or.jp/?p=we-page-menu-1-3&category=19326&key=24007&type=contents&subkey=363302

介護保険法改正と次期「報酬改定」の見通しを踏まえた

セミナータイトル「介護報酬改定の詳細解説と同一労働・同一賃金」への対応

セミナー日時

2021年2⽉26⽇(金)

14:00〜17:00

Webセミナーにて開催

主催:セントワークス株式会社

セミナーの詳細とお申込みは下記をご覧ください。

2021年度法改正・報酬改定に向け、各サービスの具体的な論点が更に明確に

2021年度介護保険法改正・報酬改定の議論が現在進行形で行われている“介護給付費分科会”。11月16日(月)・26(木)と分科会が開催される中、いよいよ、各サービスの具体的な改正論点が明確になってきています。現状の情報を早めにインプットし、(心構えも含めた)然るべき準備を行っていくために、今回のニュースレターでは、多くの介護事業者が関わられている可能性が高く、また、ポジティブな変化(≒報酬増につながる可能性大)につながる要素が多いと感じられる「居宅介護支援・介護予防支援」について、代表的な論点をピックアップ・確認していきたいと思います。

2021年度法改正に向けた「居宅介護支援・介護予防支援」主な論点・対応案とは(抜粋)

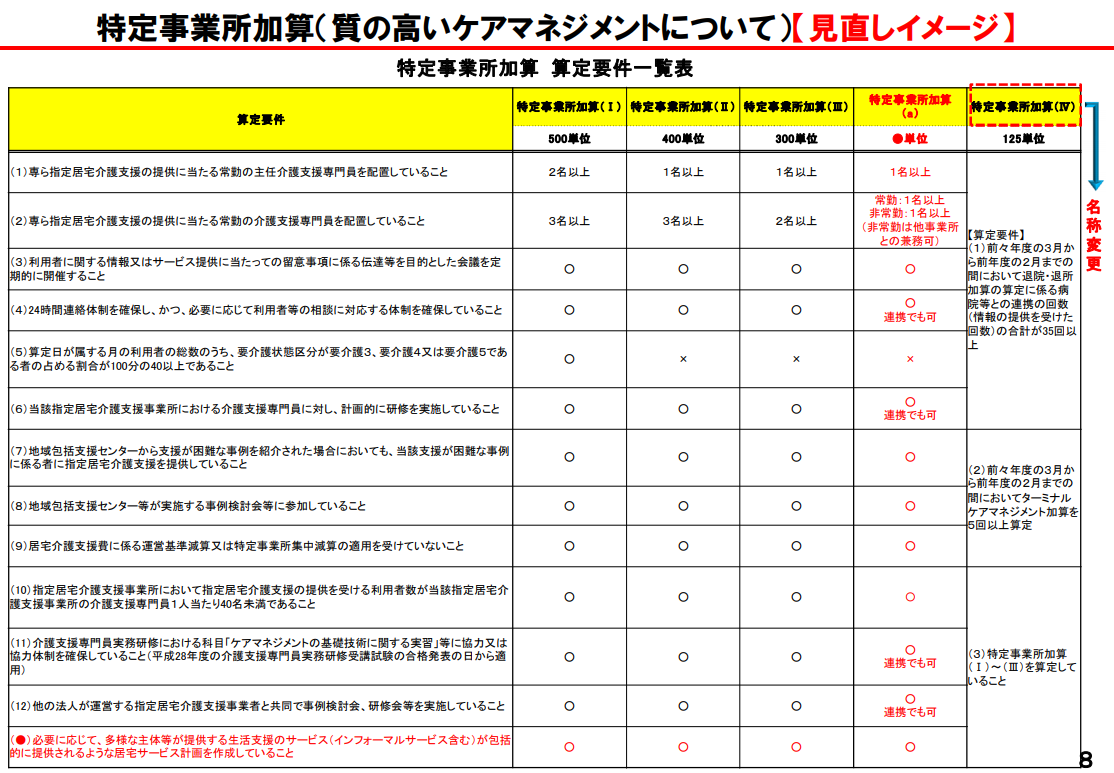

では、早速、中身を確認してまいりましょう。まずは、質の高いケアマネジメントについてです。

【論点】

■ 居宅介護支援事業所は、介護事業経営実態調査における収支差が一貫してマイナスであり、直近の令和元年度の収支差は▲1.6%(対前年度比▲1.5%)。

■ こうした中、質の高いケアマネジメントを提供できる居宅介護支援事業所として、人員配置を手厚くした上で、24時間の連絡体制や困難事例等の積極的な受入れとともに、研修や事例検討会等の計画的な開催など、地域における他の事業所の質も向上させるような体制や取組も実施していることを評価した「特定事業所加算」を取得した事業所の収支差を見ると、加算(Ⅰ)(算定率1.05%)が+4.2%、加算(Ⅱ)(算定率17.43%)が+0.8%、加算(Ⅲ)(算定率10.69%)が▲0.2%となるなど、全体平均よりは収支状況がよい傾向にある。

■ 居宅介護支援事業所の経営の安定を図るとともに、質の高いケアマネジメントを一層推進させていく観点から、どのような対応が考えられるか。

■ 居宅介護支援事業所の公正中立性の確保や、資質向上、業務負担軽減等については、これまで事業所内における取組や研修体系の見直し等を進めてきたが、今後、どのような対応が考えられるか。

↓

【対応案】

■ 特定事業所加算については、質の高いケアマネジメントの推進を図る等の観点から、拡充を含めた必要な対応を検討してはどうか。一方、①小規模事業所の中には、職員の配置要件などに関し、要件を満たすことができない事業所もあり、そうした場合であっても、事業所間の連携を推進することにより、質の高いケアマネジメントを実現できると考えられる場合については一定の評価を行うため、事業所間連携を促進する加算区分を設定することも検討してはどうか。(※見直しイメージについて、次頁参照)

なお、(介護予防)(看護)小規模多機能型居宅介護事業所連携加算について、算定率が低調であることや、報酬体系の簡素化の観点から廃止してはどうか。

※「多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること」の加算要件への追加を含む対応

■ さらに、現行の加算(Ⅳ)の算定要件については、加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)と評価軸が異なることや、医療と介護の連携を推進する観点から、②加算の名称について、算定要件に沿った名称として、例えば、「医療介護連携体制強化加算【仮称】」と見直してはどうか。

下線①については、小規模居宅介護支援事業所にとっては「朗報」と呼べる内容かもしれません。今までにも大規模居宅介護支援事業所との連携が叫ばれてきた小規模居宅介護支援事業所ですが、この「新たなインセンティブ」の登場により、連携を模索する事業所は増えてくるのではないでしょうか(とは言え、その一方で、「連携相手を探す」ということ自体も決して簡単な話ではないかもしれないことも理解しておく必要があるでしょう)。

下線②について、まだ仮称とは言え、「医療介護連携体制強化加算」とわざわざ銘打たれていることを考えると、「医療介護の連携強化は居宅介護支援事業所にとって重要業務の一つ」である、ということをあらためて明確に示す・位置付ける意図があるのではないか、と推測してしまいます。申し上げるまでもないことかもしれませんが、ケアマネージャーの皆様はあらためてその点を確認しておいた方が良いともいえるでしょう。

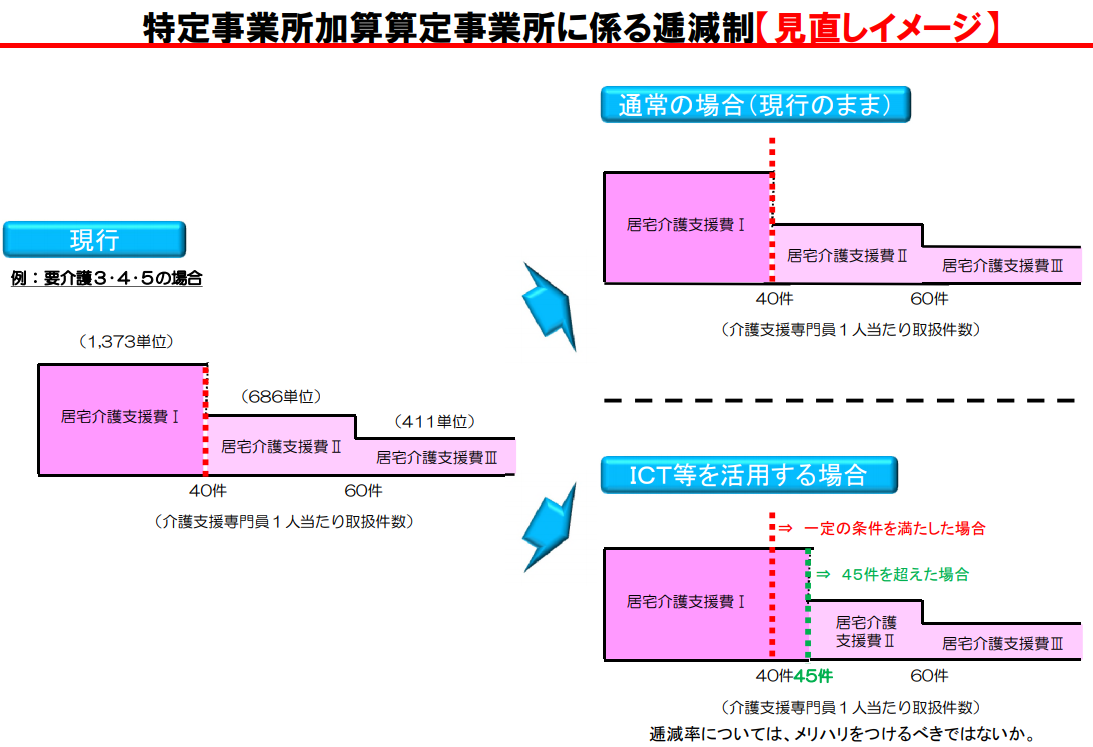

次に、逓減制についてです。

【論点】

■ 居宅介護支援費については、平成18年度介護報酬改定において、適切なケアマネジメントを行うために、業務に要する手間・コストの適正な反映、サービスの質の向上等の観点から、介護支援専門員(常勤換算)1人当たり40件を超えた場合、60件を超えた場合にそれぞれ逓減制の仕組みが設けられたところ。一方、居宅介護支援事業所は、介護事業経営実態調査における収支差が近年一貫してマイナスであり、直近の令和元年度の収支差も▲1.6%(対前年度比▲1.5%)となっている。

■ 引き続き適切なケアマネジメントの実施を確保しつつ、居宅介護支援事業所の厳しい経営状況等も踏まえた収支改善を図る観点から、どのような対応が考えられるか。この際、近年の技術進歩等により、ICT機器を導入したり、事務職員を配置している事業所では、それ以外の事業所よりも一人当たり利用者数が多く、かつ、労働投入時間が短い点などを考慮することができないか。

↓

【対応案】

■ ICTの活用を図っている事業所の方が、研修の受講時間やケアマネ業務以外の認定調査の委託業務に携わっている時間が長いにも関わらず、介護支援専門員1人当たり1か月間の労働投入時間が短いこと、更に平均取扱件数が多い。また、事務職員の配置を行っている事業所についても、同様に労働投入時間が短く、かつ、平均取扱件数が多い。以上を踏まえ、一定のICT活用(注)、又は、事務職員の配置を図っている事業所については、ケアマネジメントの質を確保し介護支援専門員の負担に留意しながら、その取扱件数を増加させることが可能と考えられることから、逓減制の適用を45件からとすることとしてはどうか。

(注)ICT活用:・事業所内外や利用者の情報を共有できるチャット機能のアプリを備えたスマホ

・訪問記録を随時記載できる機能のソフトを組み込んだタブレット 等

※ 逓減制の適用を45件からとした場合には、特定事業所加算の要件(10)の介護支援専門員1人当たりの受け入れ可能な利用者数についても合わせて見直しを検討してはどうか。

■ また、これらの取扱いの際の逓減制の逓減率については、メリハリのついた取扱いとすべきではないか。(※見直しイメージについて、次頁参照)

■ なお、居宅介護支援費(Ⅰ)の適用上限を超える場合について、現在、事業所が自然災害や感染症等による突発的な対応で利用者を受け入れた場合は、例外的に件数に含めないこととしているが、地域の実情を踏まえ、以下の場合についても例外的な取扱いにすることを検討してはどうか。

・ 事業所がその周辺の中山間地域等の事業所の存在状況からやむを得ず利用者を受け入れた場合

こちらも前述のものと同様、居宅介護支援事業の経営者にとっては「朗報」と呼べる改正かもしれません。仮に、増加する5名分が全て中重度者(要介護3~5)だったと考えると、ケアマネージャー1名当たりの月額報酬増額は、1,373単位×5名=6865単位≒68,650円となります。下線部にあるように「一定のICT活用、又は、事務職員の配置を図る」等の工夫は確かに必要かもしれませんが、取組を前向きに検討するに値する内容だと言えるのではないでしょうか(他方、44件もの担当を持つことが出来るよう、業務効率化のみならず、ケアマネージャー個々の資質向上も併せて求められることになるでしょう)。

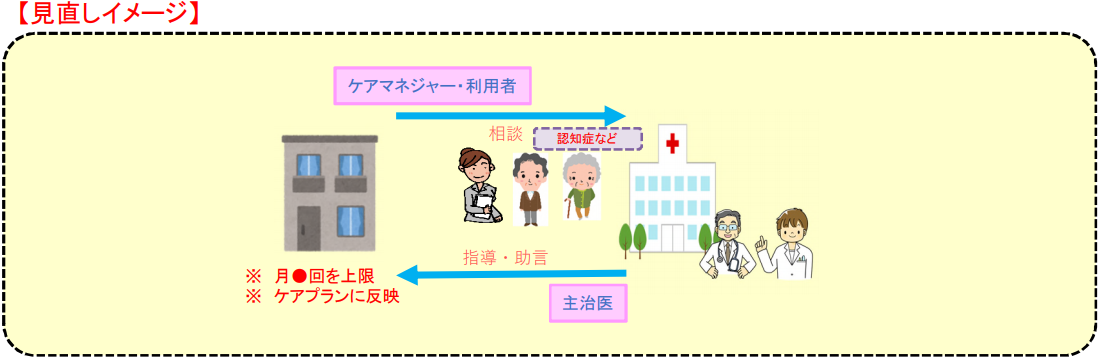

次に、通院時の情報連携、及び看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価の在り方についてです。

【論点】

■ 居宅介護支援においては、入退院時に係る医療機関との連携を報酬上評価しているが、通院時に同行して医療との連携を図る例があることも踏まえ、医療と介護の連携を強化する観点から、どのような対応が考えられるか。

↓

【対応案】

■ 医療と介護の連携を強化し、適切なケアマネジメントや質の向上を進める観点から、介護支援専門員と医療機関の通院時に係る情報連携について、要件を明確化した上で、報酬上評価を行うことにしてはどうか。

【論点】

■ ケアマネジメントについて、退院時等に必要なケアマネジメントの対応を行ったが、サービス利用につながらなかった場合には、居宅介護支援費が算定されない。ケアマネジャーがその役割を効果的に果たしながら質の高いケアマネジメントを実現できる環境整備を進める観点から、どのような対応が考えられるか。

↓

【対応案】

■ 介護保険サービス利用を前提とした退院に係る相談・調整について、看取り期における医療・介護連携を適切に進める観点から、利用者の死亡によりサービス利用につながらなかった場合等に限り、モニタリングやサービス担当者会議における検討等の必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことができるケースについては、基本報酬の請求を可能とすることにしてはどうか。

※2020年11月26日 介護給付費分科会資料より抜粋

こちらも前述の「医療介護連携強化」に関連する改正内容として、取組を進めるに値する内容だと思われます。

最後は、介護予防支援についてです。

【論点】

■ 介護予防ケアプランの作成等の介護予防支援は、地域包括支援センターにより行われるが、センターはその一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができる。しかしながら、委託された介護予防ケアプランは全体の47.7%にとどまっている。(平成28年度実績)(地域包括支援センターが行う包括的支援事業における効果的な運営に関する調査研究事業(平成29年度老人保健健康増進等事業))

■ 令和元年12月の介護保険部会意見書において「外部委託を行いやすい環境の整備を進めることが重要」とされていることも踏まえ、業務負担が大きいとされる介護予防支援におけるケアマネジメント業務について、要支援者等に対する適切なケアマネジメントを実現する観点から、どのような 対応が考えられるか。

↓

【対応案】

■ 業務負担が大きいとされる介護予防支援におけるケアマネジメント業務について、外部委託を行いやすい環境の整備を進める観点から、地域包括支援センターが委託する個々のケアプランについて、委託時における居宅介護支援事業所との連携を評価する加算(委託連携加算【仮称】)を創設することとしてはどうか。

その際、質の高い介護予防ケアマネジメントを実現する観点から、居宅介護支援事業所と地域包括支援センターとの適切な情報連携等を求めてはどうか。

※2020年11月26日 介護給付費分科会資料より抜粋

「何年にもわたり指摘・議論されてきた懸案事項がようやく前進した」そんな印象を覚えるような内容です。あとは委託連携加算【仮称】の金額がどの程度になるのかに注目が集まるところだと思われますが、今までの「0.5件」という予防ケアプランのカウントに立脚し、そこにどの程度の色を付けるか?等の観点から加算額が導き出されるのか、或いは実際の利用者1人1月の労働投入時間データに基づいて導き出されるのか(≒要介護1は139.5分、要介護2は140.1分であるのに対し、要支援1は110.5分、要支援2は111.0分(出典:老人保健健康増進等事業(令和元年度)「居宅介護支援及び介護予防支援における平成30年度介護報酬改定の影響に関する業務実態の調査研究事業」))、今後の動向が気になるところです。

議論のプロセスから関心を持って情報を追いかけておくことが大切

以上、今回は居宅介護支援事業所1点に絞り、代表的な論点について確認・言及させていただきました。この他にも全サービスにおいて論点、及び対応案が示されていますので、関連サービスについては是非、早めに目を通されておかれることをおススメします。介護経営者としては「こうなるかもしれない」という最終的な結論だけでなく、「何故このような内容に着地する可能性が高いのか?」という、言葉の裏に潜む意図や背景を温度感も含めて理解する姿勢がますます重要となってくるでしょう(その意味からも是非、介護給付費分科会で提示されている資料も併せてご確認下さい)。また、早め早めに情報をキャッチアップし、頭の中で“PDCA”を回しておく事も必要です。「もし上記が実行された場合、自社にはどのような影響が出てくるか?」「それら想定される影響に対し、どのような対応を行う事が最適なのか?」幹部育成の視点も含め、そのような議論を社内で始めていかれる事を是非、おススメする次第です。

私たちも今後、有益な情報を入手出来次第、どんどん情報を発信してまいります。

※本ニュースレターの引用元資料はこちら

↓

第194回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14888.html

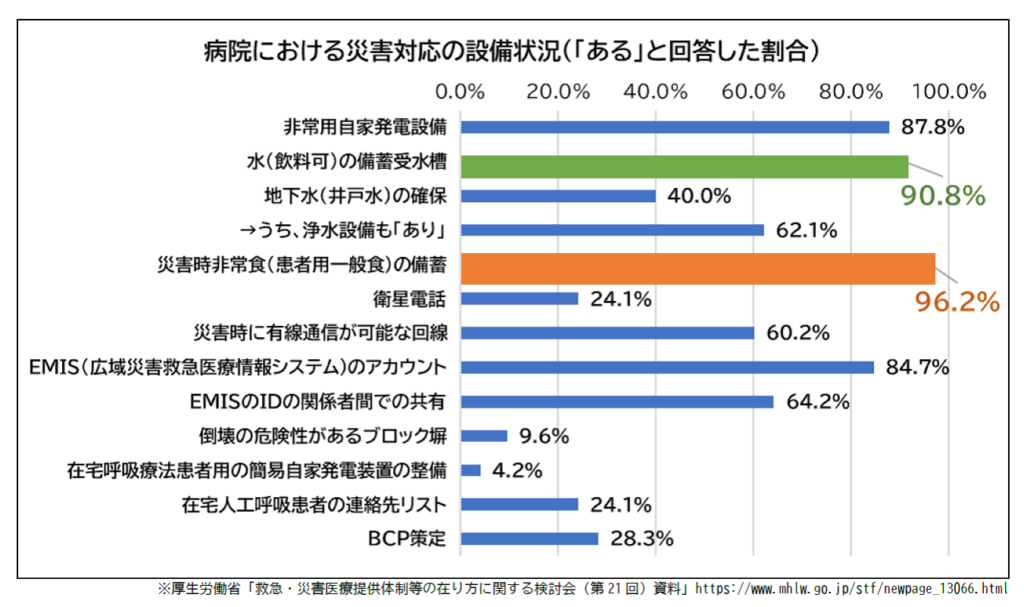

医療機関における緊急事態への備え

地域住民の生命をつなぐ重要任務を担う医療機関は、その医療活動を安定して継続させることも責務の一つです。一方でこの国は、自然災害のリスクとも常に背中合わせです。今回は緊急事態への備えについて考えます。

計画策定済みは、病院でも3 割を下回る

厚生労働省の資料※より、病院における災害対応の備えの状況を下グラフにまとめました。台風や地震による長期の停電・断水、新型コロナウイルス感染症の院内感染等により、病院が診療を継続できない事態が生じたことを鑑みると、診療所も可能な部分から積極的に備えていくことが期待されます。

災害等緊急事態発生時に損害を最小限にとどめ、事業継続・早期復旧するための計画を「BCP(Business Continuity Plan)」といいます。その策定率は、病院でも28.3%と低い割合です。現在、中小企業庁や厚生労働省が策定の支援をしています。診療所でも検討しましょう。

(次号に続く)

2021年度法改正・報酬改定に向け、各サービスの具体的な論点が明確に

2021年度介護保険法改正・報酬改定の議論が現在進行形で行われている“介護給付費分科会”。2020年10月に入り、いよいよ、各サービスの具体的な改正論点が明確になってきています。現状の情報を早めにインプットし、(心構えも含めた)然るべき準備を行っていくために、今回のニュースレターでは、多くの介護事業者が関わられているであろう「訪問介護」「通所介護」について、代表的な論点をピックアップ・確認していきたいと思います。

2020年10月開催の「介護給付費分科会」で示された論点(抜粋)とは

では、早速、中身を確認してまいりましょう。

まずは、通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護生活機能向上連携加算についてです。

【論点】

■ 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の生活機能向上連携加算算定率(※)は、

・通所介護 事業所ベース:1.2%/3.9% 回数ベース:0.4%

・地域密着型通所介護 事業所ベース:0.7%/1.1% 回数ベース:0.2%

・認知症対応型通所介護 事業所ベース:2.3%/2.5% 回数ベース:0.4%

・介護予防認知症対応型通所介護 事業所ベース:1.8%/3.3% 回数ベース:0.0%

と非常に低くなっている。加算創設の目的(外部のリハビリテーション専門職と連携することにより、自立支援・重度化防止に資する介護を推進すること)を達成する観点から、どのような対応が考えられるか。

↓

【検討の方向(案)】

■ 外部のリハビリテーション専門職との連携を促進するため、訪問介護等における算定要件と同様、ICT活用を認めることを検討してはどうか。また、連携先を見つけやすくするための方策を検討してはどうか。

※2020年10月15日 介護給付費分科会資料より抜粋

リハ(=医療職)と介護の連携体制を強化し、より効果的なケアを実行していくためにも「生活機能向上連携加算」の取得促進を進めていきたい、という厚生労働省の意思が明快に反映されたものと思われます。尚、「検討の方向(案)」の文言は、加算を取得していない理由として、「近隣に該当の事業所・施設が存在するのかが分からない」という声が一定程度上がっていることが背景にあるようです。

次に、通所介護・地域密着型通所介護 個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)についてです。

【論点】

■ 通所介護・地域密着型通所介護においては、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うこととされている。

■ さらに、より効果的に機能訓練を実施する観点から、個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)を設け、利用者の居宅を訪問した上で利用者の居宅での生活状況を把握し、

・個別機能訓練加算(Ⅰ):主に身体機能の維持又は向上

・個別機能訓練加算(Ⅱ):主に生活機能の維持又は向上

を目指し機能訓練を実施した場合に、評価を行っている。

■ 個別機能訓練加算については、通常規模型・地域密着型において算定率が低く、算定できている事業所であっても、それぞれの加算の目的に応じた機能訓練項目を設定することが難しい場合もあるが、どのような対応が考えられるか。

↓

【検討の方向(案)】

■ 個別機能訓練加算について、加算を算定できない理由や、算定できている事業所での機能訓練の実施状況に鑑み、人員配置要件や機能訓練項目の見直しを行うことを検討してはどうか。

※2020年10月15日 介護給付費分科会資料より抜粋

人員配置要件について、具体的には、「機能訓練指導員を常勤又は専従により配置することが難しい」という要因が加算不取得理由の多数を占めている状況を受け、この点に見直しが入ってくるものと思われます。また、機能訓練項目の見直しについては、「個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定している場合において、訓練内容にほとんど差がなく、かつ、個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定している場合でも生活機能に関する訓練はほとんど実施されていない」という調査結果を踏まえての見直しになるものと思われます。

次に、通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護入浴介助加算についてです。

【論点】

■ 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の入浴介助加算算定率(※)は、

・通所介護 事業所ベース:94.5% 回数ベース:71.5%

・地域密着型通所介護 事業所ベース:77.8% 回数ベース:56.2%

・認知症対応型通所介護 事業所ベース:98.1% 回数ベース:71.3%

・介護予防認知症対応型通所介護 事業所ベース:69.8% 回数ベース:60.7%

と非常に高くなっている。

■ 事業所の中には、単に利用者の心身の状況に応じた入浴介助を行うのみならず、利用者が自立して入浴を行うことができるよう、自宅での入浴回数の把握や、個別機能訓練計画への位置付け等を行っているところもある。

■ これらを踏まえ、入浴介助加算の在り方について、どのように考えるか。

↓

【検討の方向(案)】

■ 入浴介助加算について、現在の算定状況や、入浴介助を通じた利用者の居宅における自立支援・日常生活動作能力の向上に資する取組を行っている事業所の状況をふまえ、見直しを検討してはどうか。

※2020年10月15日 介護給付費分科会資料より抜粋

上記内容及び付随資料の情報だけでは何とも解釈しがたい部分はありますが、可能性として、「入浴介助加算という加算項目が無くなり、個別機能訓練の中の訓練項目の一つとして位置付けられる」という方向性が打ち出されるかもしれない、ということは頭に置いておいた方が宜しいかもしれません(報酬はどうなるの?という点については言及が為されていないので、現時点では方向性が見えづらい状況です)。

次に、地域等との連携についてです。

【論点】

■ 通所介護事業所において、利用者が地域において社会参加活動を実施したり、地域住民との交流を図る場を設けるなど、地域等との連携を行っている場合があるが、これらの取組には、

・利用者にとって、心身機能の維持向上に資するのみでなく、要介護状態となっても社会で役割をもつことができるようになる

・事業所にとって、より地域に開かれた事業を展開することができる

といった効果があると考えられる。

■ 通所介護事業者において、地域等との連携を促進していく観点から、どのような対応が考えられるか。

↓

【検討の方向(案)】

■ 地域密着型通所介護等において運営基準上で設けられている地域等との連携にかかる規定を、通所介護においても設け、通所介護事業所における地域での社会参加活動、地域住民との交流を促進することとしてはどうか。

※2020年10月15日 介護給付費分科会資料より抜粋

「“場”を有している」という観点含め、従来の機能に加え、通所介護事業所に今後、“地域連携”という更なる役割を担ってもらいたい、という厚生労働省の意図が明快に反映されたものと思われます。

次に、訪問介護 特定事業所加算についてです。

【論点】

■ 訪問介護の特定事業所加算(体制要件+人材要件+重度者対応要件で構成。区分支給限度基準額に含まれる)については、質の高いサービスを提供する事業所を評価するものであるが、区分支給限度基準額を超える利用者が出るとの理由から、要件を満たしているにも関わらず、加算を算定できていない事業所が一定数存在する。

■ 一方で、訪問介護以外のサービスにおける類似の加算であるサービス提供体制強化加算(体制要件+人材要件)については、介護職員の処遇改善に資する加算であり、区分支給限度基準額に含まれない加算とされているため、訪問介護の特定事業所加算についても同様の取扱いにすべきではないかとの要望がある。

■ 訪問介護の特定事業所加算について、重度者対応などの質の高いサービスを提供する事業所を評価していくという政策目的や、有効求人倍率が高い・人手不足感が強いことなどの現状を踏まえ、訪問介護員の処遇改善に向けた取組をより一層推進する観点から、どのような対応が考えられるか。

↓

【検討の方向(案)】

■ 訪問介護の特定事業所加算について、

・質の高いサービスを提供する事業所を評価する観点から「定期的な事業所内の会議の開催」や「介護福祉士等の手厚い配置」等の体制や人材を評価しているが、対象となり得る事業所を適切に評価する観点から、訪問介護以外のサービスにおいて同様の項目を評価するサービス提供体制強化加算が区分支給限度基準額の対象外とされていることも踏まえて、見直しを検討してはどうか。

・地域において難易度が高い介護や質の高い介護を提供する事業所を適切に評価する観点から「重度者対応」の評価は維持しつつ、報酬体系の簡素化の観点からも、見直しを検討してはどうか。

※2020年10月22日 介護給付費分科会資料より抜粋

訪問介護における有効求人倍率が「15.03倍(2109年度時点)」となっており、人材確保策の一貫として訪問介護職員の処遇改善の重要性が高まる中、「区分支給限度基準額を超える利用者が出るとの理由から、要件を満たしているにも関わらず、特定事業所加算を算定できていない事業所が一定数存在」していることに対して改善を加え、処遇改善を促進させていこう、というのが本論点の意図となっています。

次に、訪問介護の生活機能向上連携加算についてです。

【論点】

■ 生活機能向上連携加算は、自立支援型のサービスの提供を促進し、利用者の在宅における生活機能向上を図る観点から、訪問・通所リハビリテーション事業所やリハビリテーションを実施する医療提供施設のリハビリ専門職・医師と連携して作成した計画に基づく介護を評価。

■ 当該加算については普及が進んでいないところであるが、外部のリハビリ専門職等と連携した自立支援型サービスの提供を効果的かつ効率的に進める観点から、どのような対応が考えられるか。

↓

【検討の方向(案)】

■ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、サービス提供責任者とリハビリ専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した上で協働してカンファレンスを行う要件に関して、要介護者の生活機能を維持・向上させるためには多職種によるカンファレンスが効果的であること及び業務効率化の観点から、利用者・家族も参加するサービス担当者会議によることを可能とすることを検討してはどうか。

※また、通所介護における生活機能向上連携加算の検討の方向(案)と同様、連携先を見つけやすくするための方策を検討してはどうか。

※定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護も同様にしてはどうか。

※2020年10月22日 介護給付費分科会資料より抜粋

本論点も通所介護同様の意図だと理解して差し支えないものと思われます。具体的には、サービス担当者会議の場を有効活用していく、という方向になるでしょう。

次に、訪問介護 通院等乗降介助についてです。

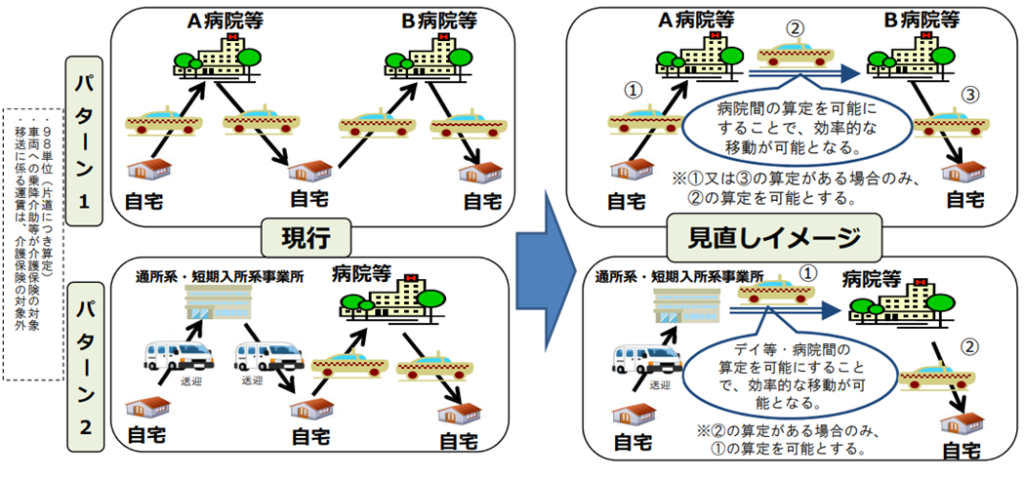

【論点】

■ 通院等乗降介助については、居宅要介護者の目的地(病院等)が複数ある場合であって、出発地及び到着地が居宅以外である目的地間の移送(例えば、病院間の移送や通所系・短期入所系サービス事業所から直接病院等に行った場合)については、算定できないこととされている。

■ このような目的地間の移送についても、算定を認めるようにして欲しいとの指摘があるが、通院等乗降介助について、利用者の負担軽減や利便向上の観点から、どのような対応が考えられるか。

↓

【検討の方向(案)】

■ 通院等乗降介助について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便向上の観点から、以下の①+②又は②+③のように、居宅が始点又は終点になる場合には、病院等から病院等への移送や、通所系・短期入所系サービス事業所から病院等への移送についても、介護報酬の算定を認めることを検討してはどうか。

※2020年10月22日 介護給付費分科会資料より抜粋

上記変更は極めて現実的・朗報と考えても差し支えないかもしれません。

最後に、訪問介護 看取り期における対応の充実についてです。

【論点】

■ 訪問介護については、看取り期における医療との連携に着目した介護報酬上の特別な評価はないが、他のサービスにおいて看取り期への対応に係る加算制度が置かれていることに鑑み、評価を求める要望がある。

■ 厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(平成30年版)においては、本人・家族等と多専門職種からなる医療・ケアチームが十分な話し合いを行うこととされており、これにはケアに関わる介護支援専門員のほか、介護福祉士等の介護従業者が加わることも想定されている。

■ また、介護現場の実態としても、24時間連絡できる体制を確保したり、職員研修を充実させるなど、看取り期の対応力強化を図るための取組を行っている事例があるほか、訪問介護事業所の訪問介護員が、在宅で生活する看取り期の利用者にサービス提供を行う際に、医療・ケアチームの話し合いに参加しており、その参加率は介護支援専門員と同程度となっている。

■ こうしたことを踏まえ、訪問介護における看取り期への対応の充実を図る観点から、どのような対応が考えられるか。

↓

【検討の方向(案)】

■ 訪問介護における看取り期への対応の充実を図る観点から、看取り期における訪問介護の役割や対応の状況等も踏まえながら、その評価について検討してはどうか。※訪問入浴介護も同様に検討してはどうか。

※2020年10月22日 介護給付費分科会資料より抜粋

現時点においても「看取り対応」を行っている訪問介護事業所も一定数存在すること、及び、訪問介護事業所において「看取り」という言葉が今以上に強く意識されるかもしれないことを含め、こちらも「朗報」と捉えて差し支えないものと思われます。

議論のプロセスから関心を持って情報を追いかけておくことが大切

以上、代表的なサービスの、代表的な論点について確認・言及させていただきました。介護経営者としては「こうなるかもしれない」という最終的な結論だけでなく、「何故このような内容に着地する可能性が高いのか?」という、言葉の裏に潜む意図や背景を温度感も含めて理解する姿勢がますます重要となってくるものと思われます(その意味からも是非、介護給付費分科会で提示されている資料も併せてご確認下さい)。また、早め早めに情報をキャッチアップし、頭の中で“PDCA”を回しておく事も必要かと思われます。「もし上記が実行された場合、自社にはどのような影響が出てくるか?」「それら想定される影響に対し、どのような対応を行う事が最適なのか?」幹部育成の視点も含め、そのような議論を社内で始めていかれる事を是非、おススメする次第です。

私たちも今後、有益な情報を入手出来次第、どんどん情報を発信してまいります。

※本ニュースレターの引用元資料はこちら

↓

第188回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14094.html

第189回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14240.html

先週木曜日に開催された、

介護給付費分科会。

議題に挙がった各サービスについて、

次期法改正の具体的なテーマ・論点が掲げられて

います。

その中で今回は通所介護について取り上げます。

関心をお持ちの皆様は下記をご確認下さいませ。

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000683014.pdf

先週9日(金)に開催された

“介護給付費分科会”で公表された

資料を抜粋し 下記にてお知らせいたします。

ご興味ある方は、是非内容をご確認ください。

1 令和3年度介護報酬改定に向けた基本的な視点(案)概要にいて

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000681068.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000681069.pdf

2、個別サービスについて

(1)福祉用具事業 考察

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000681955.pdf

(2)訪問介護事業 考察

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000681065.pdf