未分類

厚生労働省は26日に開かれた自民党の厚労部会に、来年度予算の概算要求の内容を提示した。介護分野では、現場の生産性の向上や科学的介護の推進に投じる予算の増額を求めていく方針だ。

一般会計の総額は33兆9450億円。前年度と比べて8070億円の増となり、4年連続で過去最高を更新した。その大部分を占める社会保障費は、同6738億円増の31兆7791億円となっている。

介護現場の生産性向上を図る予算については、今年度(7.3億円)の倍の16億円を要求する。効果的な取り組みのモデル化やセミナーの開催、地域アドバイザーの配置などを展開するほか、ICTを活用した全国共通の電子申請・届け出システムの拡充も進めていく。介護ロボット開発加速化事業にも引き続き力を入れる計画だ。

科学的介護の推進に向けた予算も、今年度の4.7億円から13億円への増額を目指す。例えばデータベースの保守・機能改修、フィードバック活用の好事例の収集などを行いたいという。

このほか、介護サービス提供体制の強化の原資として都道府県ごとに設置している「地域医療介護総合確保基金」については、今年度と同額の549億円を求める考えだ。

YouTubeで学ぼう 適切なケアマネジメント手法の手引き、短尺の解説動画が公開

厚労省は24日に出した介護保険最新情報のVol.1005で周知。現場の関係者に対し、ケアマネジメントの質の向上に役立てて欲しいと呼びかけた。

適切なケアマネジメント手法とは何か?

手引きの作成にあたった日本総研の担当者は動画で、「介護支援専門員の先達が培った知見の中で、共通化できる内容を体系化したもの」と説明している。ケアマネジメントの水準を一定以上に保っていくこと、質のばらつきを無くしていくことが手引き作成の目的だ。個別性を度外視した画一的な支援を求める標準化ではない。

新たな動画は全部で10本。テーマごとに分けられており、尺はそれぞれ2分から7分ほどと短い。

動画では手引きを使う意義について、「支援内容やアセスメント項目の"抜け漏れ"を防げる」「他の職種との協働や役割分担を進めやすくなる」「ケアプランの見直しがしやすくなる」の3点を指摘。手引きを活用した利用者ごとのきめ細かい支援の組み立てを呼びかけている。(介護ニュースより)

新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者となった医療職の取り扱いについて、厚生労働省は18日、自宅待機のルールの緩和を認める通知を発出した。介護職にも同様の措置を講じるよう、全国老人福祉施設協議会など介護施設の団体が要望書を提出している。

全国的な感染の急拡大に伴い、濃厚接触者となって14日間の自宅待機を余儀なくされる医療職・介護職が増えている。人材確保に苦労する現場の関係者からは、国に運用の見直しを求める声が噴出。厚労省は今月13日、新型コロナの感染者の診療にあたる医療職らに限って、例えば以下の要件を満たせば仕事を続けられるとする通知を出した経緯がある。

◯ 新型コロナ対策に従事する医療職であること。

◯ ワクチンを2回接種済みで、2回目の接種から14日間経過していること。

◯ 毎日、業務前に検査で陰性が確認されており無症状であること。

厚労省は今回、こうした取り扱いを新型コロナに対応していない一般の医療職にも広げる通知を発出した。介護職については依然として自宅待機が必要。今後、医療職を踏襲する形でルールが緩和される可能性もある。

全国老施協、全国老人保健施設協会などは18日、田村憲久厚労相へ要望書を提出。「濃厚接触者の自宅待機が増加しており、介護の提供に支障が出ている」と訴え、医療職と同様の取り扱いへ変えるよう注文した。

全国老施協は要望書の提出時に、田村厚労相へ「このままでは人手不足に拍車がかかり、サービス提供体制が維持できなくなる」と説明。「可能な限り早く対応して欲しい」と求めた。(介護ニュースJOINTより)

2006年12月のVol.1から約14年8ヵ月 − 。介護保険最新情報が節目のVol.1000を迎えた。そのテーマは外国人技能実習制度。

今回の通知で厚生労働省は、介護の実習生が日本へ入国した後の講習を短縮できる既存の措置について、弾力的な運用を認めているコロナ禍の特例を延長するとアナウンスした。期間は1年。全国の自治体に対し、関係団体や事業者などに周知するよう呼びかけている。

介護保険最新情報Vol.1000

介護の技能実習をめぐっては、一定の要件を満たす講習を入国前に受けてきた実習生などを対象として、入国後講習の一部を短縮する措置が用意されている。この要件の1つとして、入国前講習は「過去6ヵ月以内」に受けていなければいけないとされていた。

コロナ禍の入国制限などを受けて、厚労省は今年2月、この「過去6ヵ月以内」を「2019年8月1日以降」とする特例を導入。今年7月31日までに申請された技能実習計画などを対象として定めた。今回の見直しは、この技能実習計画の対象期限を来年7月31日まで1年間延長するもの。

4月30日に発出された前回からおよそ40日ぶり。介護保険の新たなデータベース「LIFE」に関連する加算について、追加的に解説する内容となっている。

厚生労働省は9日、今年度の介護報酬改定の疑問に答えるQ&Aの第10弾を公表した。介護保険最新情報のVol.991で周知している。

介護保険最新情報Vol.991

今回の問答は全部で10件。新たな「科学的介護推進体制加算」のほか、通所系サービスの「栄養アセスメント加算」、施設系サービスの「自立支援促進加算」「褥瘡マネジメント加算」などが取りあげられている。

厚労省は科学的介護推進体制加算をめぐり、以下の問答を掲載した。

■ Q&A第10弾:問2

Question

入院などで一定期間サービス利用がなかった場合、加算の算定要件である情報提出の取り扱いはどうなるのか?

※ 科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算共通。これらの加算は算定要件で、サービス利用を開始した月やサービス利用を終了する月などの翌月10日までに、LIFEへの情報提出を行うことが求められる。

Answer

サービスの再開、再入所を前提とした短期間の入院などによる"30日未満"のサービス利用の中断については、その後サービス利用を予定通り再開することになった場合、加算の算定要件であるサービス利用終了時、サービス利用開始時の情報提出は必要ないものとして差し支えない。

一方、長期間の入院などで"30日以上"サービス利用がない場合は、サービス利用終了時の情報提出が必要。その後、サービス利用を再開することになった場合は、サービス利用開始時の情報提出も必要。

厚労省はあわせて、科学的介護推進体制加算をめぐり利用者が死亡した際の考え方を以下のように記している。

■ Q&A第10弾:問3

Question

利用者の死亡によってサービス利用が終了した場合について、加算の算定要件である情報提出の取り扱いはどうなるのか?

Answer

利用者が死亡した月の情報を、サービス利用終了時の情報として提出する必要はあるが、死亡により把握できない項目があった場合は、把握できた項目のみの提出でも差し支えない。

厚労省はこのほか、栄養アセスメント加算や自立支援促進加算について詳しく説明する問答も掲載している。(介護ニュースより)

人を幸せにする実践経営塾主催 特別セミナー Premium Selection1開催!!

今回のテーマは

「同一労働同一賃金施行3か月!~ 検討すべき実務的な視点とは~」

2020年4月大企業から導入された「同一労働同一賃金」は

2021年4月いよいよ中小企業でも施行されました。

様々な業界において、各法人の運営状況により、 対応策も異なります。

それぞれの状況に基づき、 実務の視点からこの制度をどう取り組むべきか?

また、同一労働同一賃金へ向けて具体的な点検手順は何ですか? など

社労士である林正人氏が語っていただきます。

貴重なこの機会に、ご興味ある方は是非ご参加ください!

〜・〜・〜・〜・ZOOMオンライン特別セミナー〜・〜・〜・〜 ・〜・

「同一労働同一賃金施行3か月!~検討すべき実務的な視点とは~ 」

日 時:2021年7月12日(月)13:00ー15:00

講 師:林 正人氏

(社会保険労務士法人 ヒューマンスキルコンサルティング 代表社員)

開催方法:ZOOMオンライン(開催15分前よりログイン可)

費 用:一般 3,300円

人を幸せにする実践経営塾会員 無料

(会員制オンラインコミュニティーサロン)→入会案内はこちら https://www.wellbeing-gs-salon.fants.jp/

【開催までの流れ】

お申し込み完了後、 開催前日までにお申し込み頂いたメールアドレスにZOOMミーテ ィングURLをご連絡します。

ZOOMが利用できるパソコン・ スマートフォン環境をご確認下さい。( 事前にダウンロードが必要です。)

主催:人を幸せにする実践経営塾(https://www. wellbeing-gs.com/)

協力:社会福祉法人 合掌苑

お問い合わせ:gs-branding@gsen.or.jp

福祉施設でみられる人事労務Q&A

『職員数51 人以上の事業所まで対象となるパート職員の社会保険適用拡大』

Q:

当施設では、多くのパート職員が在籍しています。今後、パート職員の社会保険の加入基準が段階的に拡がると聞きましたが、その内容と留意点を教えてください。

A:

2022 年10 月から職員数101 人以上、2024 年10 月には職員数51 人以上の事業所において、週の所定労働時間が20 時間以上等の加入基準を満たしたパート職員(パートタイマー・アルバイト等)について、社会保険に加入することになります。早めに加入となる対象者を把握し、扶養の範囲で勤務を希望する職員に対しては労働時間等の調整が必要か確認しましょう。

詳細解説:

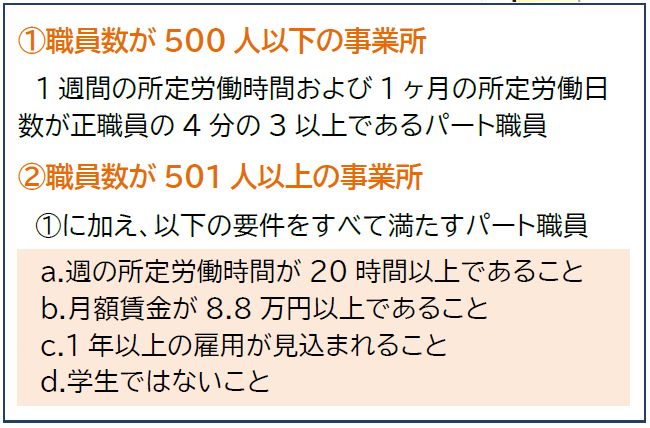

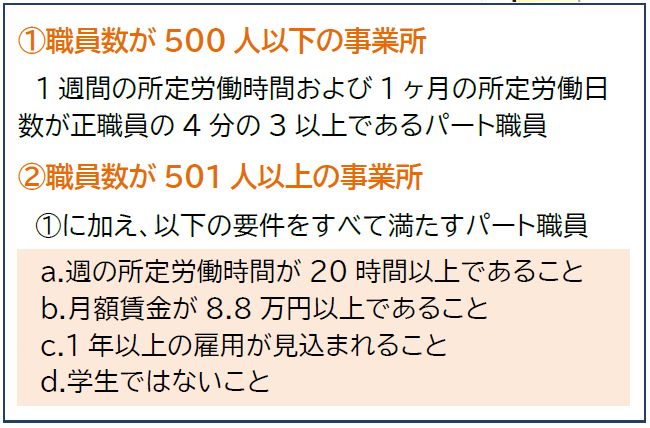

1.社会保険の加入基準

現状のパート職員の社会保険の加入基準(健康保険・厚生年金保険)は以下のとおりです。

2.適用拡大のスケジュール

社会保険の適用拡大により、2022 年 10 月より職員数 101 人以上、2024 年 10 月より 51 人以上の事業所について、職員数が上記 501 人以上の事業所の加入基準が適用されることになります。また、2022 年 10 月には、②の c の基準である「1 年以上の雇用が見込まれること」が、「2 ヶ月超の雇用が見込まれること」に変わります。

3.適用拡大となる職員数の判断

社会保険の適用拡大の対象となる職員数は、厚生年金保険の被保険者数(正職員数と、週の所定労働時間および1 ヶ月の所定労働日数が正職員の4 分の3 以上であるパート職員数の合計)で判断します。

例えば、厚生年金保険に加入している正職員が75 人、パート職員が40 人(うち、厚生年金保険に加入している人が10 人)の場合、全体の職員数は115 人ですが、厚生年金保険の被保険者数は85 人となり、2024 年10 月より適用拡大の対象となります。

配偶者の社会保険の被扶養者(国民年金第3号被保険者)となるために、年収130 万円未満の範囲で働くパート職員も多くいますが、年収130 万円未満であっても、前述の加入基準を満たした場合には、パート職員自身で社会保険に加入し、被扶養者からは除外されることになります。

社会保険の被扶養者での勤務を望むパート職員がいるときは、労働時間や賃金等について、今のうちから話し合っておきましょう。

(次号に続く)

医師とオンラインで面談する際の注意点

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大の中、在宅勤務が増えたことを原因として、従業員のストレスが溜まりやすくなっていると感じています。

社労士:

そうですね。従業員同士のコミュニケーションの低下もあり、不安やストレスを感じる人も多いように思います。従業員数50人以上の事業場では、年1回ストレスチェックを実施することが義務付けられていますが、改めてストレスチェックの重要性が高まっているように思います。

総務部長:

確かにそうですね。ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定され、本人から申し出があった場合、医師の面談を行うことになりますが、在宅勤務などで医師と直接面談できない場合、オンラインで面談しても問題ないのでしょうか?

社労士:

問題ありませんが、従業員の様子を把握し、円滑にやりとりを行うことができる方法により行う必要があります。具体的には、オンラインで面談を行う場合の留意点が通達(※)で示され、面談に用いる情報通信機器については、以下のすべての要件を満たすことが求められています。

- 面接指導を行う医師と従業員とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるものであって、映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑であること。情報セキュリティ(外部への情

- 報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止)が確保されること。

- 従業員が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、複雑、難解なものでなく、容易に利用できること。

※通達「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について」(令和2年11月19日基発1119第2号)

総務部長:

なるほど。面談ですから相談内容を伝えるだけでなく、医師が従業員の表情や顔色等を把握できるようにすることも重要なのですね。

社労士:

そのほか、衛生委員会等でオンラインでの面談の実施方法について調査審議を行い事前に従業員に周知することや、オンラインでの面談で医師が緊急に対応すべき徴候等を把握した場合に、近隣の医師と連携して対応する等の緊急時対応体制が整備されていることが留意点として挙げられています。

総務部長:

わかりました。実際にオンラインでの面談を導入する場合には、事前に様々な準備が必要になりますね。

【ワンポイントアドバイス】

1. 高ストレスの従業員に対する医師の面談は、オンラインで実施することができる。

2. オンラインで面談を行う際には、通達で示されている情報通信機器の要件を満たす必要がある。また、衛生委員会等でオンラインでの面談の実施方法について調査審議を行う等、事前に対応しておくべき事項がある。

(次号に続く)

2021年度法改正の“Q&A第6弾”

今回は「訪問リハ、通所リハ、老健、介護医療院、介護療養病床の

算定基準」「通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、

通所リハ、看護小規模多機能の“栄養アセスメント加算”」

「通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、

特定施設、地域密着型特定施設、特養、地域密着型特養の

“ADL維持等加算”」「介護予防訪問リハ、介護予防通所リハ、介護予防訪問看護の

“利用開始の月から12月を超えた場合の減算”」

に関する内容です。

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。

↓

https://www.mhlw.go.jp/content/000769497.pdf