ブログ

みなさん、こんにちは!!今日は、川崎市の介護行政の取り組みについて

ご紹介いたします。

昨年 このブログでもご紹介しました

要介護度の「改善」達成による、奨励金制度です。

以下、川崎市の記事を掲載させていただきます。

介護サービス利用者の要介護度を改善した事業所に、

成功報酬として報奨金を付与する新しい制度を

川崎市が7月から開始する。

これまでの制度の矛盾を解消し、事業者の意欲を

高めて介護保険給付費を抑制するのが狙いだ。

現在の介護保険制度は要介護度に応じて、事業者に

支払われる介護報酬が設定されている。介護サービス

利用者の要介護度が高いほど報酬は高くなるが、

要介護度が改善された場合、評価に反して報酬は減る。

これに対し、市は利用者の要介護度が改善または

維持が図られた場合、事業者に対して独自の報酬である

インセンティブを与える新しい仕組みを検討。

「かわさき健幸福寿プロジェクト」として7月1日

から来年6月30日までの1年間を評価対象にする。

事業者の意欲を高めることで利用者の要介護度が改善され、

介護保険給付費を抑制につなげたい考えだ。

市は実施に際して参加事業所数や改善した人数の数値目標

を定め、それに基づき評価する。インセンティブについては

改善が認められた場合に、翌年9月に報奨金として1事業所

につき5万円程度を拠出するほか、評価に応じ、市長表彰や

成果を上げたことを示す認証シールの授与、市公式ウェブ

サイトへの掲載等を行う。

幸区にある地域包括支援センターのセンター長の1人は

「利用者の健康維持に繋がるので良い取り組みだと感じる」

と話し、「報酬が支払われる仕組みが複雑なため、現場で

の制度の周知が必要」と語った。

市の担当者は「報奨金のほか、認証シールやサイト

掲載により、事業所の信頼を高めるメリットにつながればいい」

と話している。

制度開始記念イベント

市は、同プロジェクト開始を記念したイベントを7月8日(金)、エポックなかはら(中原区)で開く。午後2時から4時まで。入場無料で申し込み不要。定員は570人。義母の介護経験がある洋画家の城戸真亜子さんが登壇し、「心をつなぐ介護日記」と題して講演するほか、市が同プロジェクトの概要を説明する。

イベントの問い合わせは同プロジェクト事務局(【電話】045・461・3636)。

【主催】:福島県の福祉介護人材定着推進事業として

社会福祉法人福島県社会福祉協議会が実施

【研修テーマ】

1、キャリアパスの意義と目的

2、人が育つキャリアパス10の特徴

3、人事評価制度の作り方と運用

4、給与制度の設計と運用

【日程】

1、平成28年7月11日~12日 福島市

2、平成28年7月18日~19日 いわき市

3、平成28年7月25日~26日 会津若松市

4、平成28年8月8日~9日 福島市

5、平成28年8月19日~20日 郡山市

6、平成28年8月26日~27日 郡山市

【問い合わせ、お申込み】

福島県社会福祉協議会 人材研修課

TEL 024-523-1259 セミナータイトル

「人が辞めない事業所」が実践しているコト

日時

平成28年7月22日(金)

13:30~16;30

会場

三多摩労働会館 大会議室

(立川駅 北口)

受講料 無料

主催、問い合わせ

公益財団法人 介護労働安定センター 東京支部

TEL 03-5901-3061

セミナーテーマ

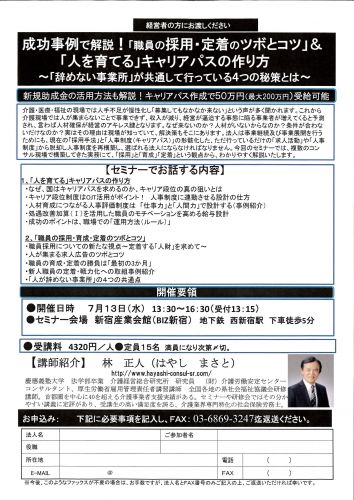

成功事例で解説!「職員の採用・定着のツボとコツ」&

「人を育てる」キャリアパスの作り方

~「辞めない事業所」が共通して行っている4つの秘策とは~

新規助成金の活用方法も解説!キャリアパス作成で50万円

(最大200万円)受給可能

介護・医療・福祉の現場では人手不足が慢性化し「募集してもなかなか来ない」という声が多く聞かれます。これから介護現場では人が集まらないことで事業できず、収入が減り、経営が逼迫する事態に陥る事業者が増えてくると予測され、言わば人材確保が経営のアキレス腱となります。なぜ来ないのか?人材がいないからなのか?条件が合わないだけなのか?実はその理由は現場が知っていて、解決策もそこにあります。法人は事業継続及び事業展開を行うためにも、現在の「採用手法」と「人事制度(キャリアパス)」の形骸化した、ただ行っているだけの「求人活動」や「人事制度」から脱却し人事制度を再構築し、選ばれる法人にならなければなりません。今回のセミナーでは、複数のコンサル現場で構築してきた実務にて、「採用」と「育成」「定着」という観点から、わかりやすく解説いたします。

【セミナーでお話する内容】

1、「人を育てる」キャリアパスの作り方

・なぜ、国はキャリアパスを求めるのか、キャリア段位の真の

狙いとは

・キャリア段位制度はOJT活用がポイント! 人事制度に連動

させる設計の仕方

・人材育成につながる人事評価制度は 「仕事力」と「人間力」

で設計する(事例紹介)

・処遇改善加算(?)を活用した職員のモチベーションを高める 給与設計

・成功のポイントは、職場での「運用方法(ルール)」

2、「職員の採用・育成・定着のツボとコツ」

・職員採用についての新たな視点~定着する「人材」を求めて~

・人が集まる求人広告のツボとコツ

・職員の育成・定着の勝負は「最初の3か月」

・新人職員の定着・戦力化への取組事例紹介

・「人が辞めない事業所」の4つの共通点

●開催日時 7月13日(水) 13:30~16:30(受付13:15)

●セミナー会場 新宿産業会館(BIZ新宿) 地下鉄 西新宿駅 下車

●受講料 4320円/人

●定員15名 満員になり次第〆切。徒歩5分

●お申込み 弊社までメールまたはお電話にて。

TEL 070-6518-8840

みなさん、こんにちは!

お陰様で、いまや、私のライフワークと

なった「人間力向上研修」。講師として

多くの施設にお邪魔しています。

この研修でいつもお伝えしている内容の一つに

「ありがとう」という言葉の意味、そして

この言葉のもつ「力」について、があります。

そして、皆さんに問いかけます。

「ありがとう」の反対語は?

・・・・・・

・・・・・・

それは「当たり前」です。

でも、よく考えてみると毎日毎日の

当たり前のように感じている日々の

出来事は、実は、全然当たり前などでは

なく、多くの偶然と 多くの方の協力の

積み重ねであり、

そして、自らの運命に支えられていることに

気づきます。

今日は、そんなことが書かれている、おなじみ

「致知」の一節をご紹介させて頂きたい

と思います。

> 鈴木 秀子

> (国際コミュニオン学会名誉会長)

>

> ※『致知』2016年7月号【最新号】

> ※連載「人生を照らす言葉」P108

>

> ───────────────────

>

> 私たちは日常生活の中で

> 目の前の損得や、

> 将来の不安、

> 恐れなどにばかり意識を向け、

> 一方で無事に日常生活を送っている、

> そのこと自体は「当たり前」と

> 見過ごしてしまいがちです。

>

> 百のうち九十九よいことがあっても、

> 一つ悪いことがあると、

> そちらに焦点を合わせてしまうのが

> 人間の性なのかもしれません。

>

> 「一日の王」とは、

> それとは反対に、

> 日常生活のよいことに

> 意識を向け続ける生き方です。

>

> 一つの方法として、

> 朝起きた時に

>

> 「きょう一日、

> よいものに焦点を当てよう」

>

> と決意します。

>

> 嫌な出来事が起きても

> 怒りや恐れの感情を

> 露わにすることをせず、

> 意識してよいことを

> 見つける訓練をするのです。

>

> 「きょうもまた命を与えられている」

>

> 「体が動く」

>

> 「家族が無事でいる」。

>

> ただ、それだけでも、

> どれほどありがたいことでしょうか。

>

> 通勤電車が動いている、

> 働く会社がある、

> 会社に行けば仲間が待っていてくれる、

> 毎月給料をいただける、

> 朝昼晩の食事を

> 美味しくいただくことができる……。

>

> 「一日の王」になることは、

> 目の前に当たり前のように

> 繰り広げられる出来事一つひとつに

> 丁寧に目を留めて、味わうことです。

> ───────────────────

>

> ※「当たり前」のことなど何もない。

> 日常のすべては

> 奇跡の連続だと教えられる

> お話ですね。

>

> 鈴木さんはこの連載は、

> ともすれば見落としがちな

> 大切な人生の真理を

> 教えられます。

>

みなさん、こんにちは!!

中野区の介護保険課主催で、「介護人間力向上研修」

を今年もおこないます。

昨年に引き続き今年で2年目になります。

次回は、中堅者向けの「人間力向上研修」で

7月4日14:00~、東京の中野区役所で

おこないます。

中野区にお住いのまたは勤務されている

介護職の方には是非お勧めです。

現在、受講生を募集中です。

お問い合わせは

中野区区民サービス管理部介護保険分野

介護制度運営担当 今井 智江子

TEL: 03-3389-1111 内線 4154

> 03-3228-5699 (直通)

FAX: 03-3228-8972

以上 宜しくお願いいたします。

一億総活躍国民会議で示された「処遇改善と人材確保策」を理解しておきましょう

安倍首相が介護職の待遇改善を指示

2016年4月26日に開催された、一億総活躍国民会議(以降、「本会議」と呼ぶ)。

安倍首相はこの場で、「介護職員の賃上げを来年度から実施する」との意向を表明されました。

具体的には、「月1万円程度」の改善を計画。ここには、介護

サービスを支える人材を確保し、目標とする「介護離職ゼロ」

を実現する環境を整備する狙いが盛り込まれています。

上記発言を含め、本会議にて議論された「処遇改善と人材確保策」の背景や内容について確認してみたいと思います。

処遇改善・人材確保策の内容は

先ず、本会議の総括としての安倍首相の言葉を確認しておきましょう(以下、関係する部分のみ抜粋)。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「本日も活発な御議論をいただきまして、ありがとうございました。保育・介護人材の確保のためには、ニッポン一億総活躍プランにおいて総合的な対策を取りまとめることが必要です。第一に処遇改善、第二に多様な人材の育成・高齢者等の活用、第三に生産性の向上を通じた労働負担の軽減、やりがいを持って安心・快適に働ける環境の整備といった点について、財源を確保しつつ、2017年度から実行します。保育士の処遇改善については、新たに2%相当の処遇改善を行うとともに、キャリアアップの仕組みを構築し、保育士としての技能・経験を積んだ職員について、競合他産業との賃金差がなくなるよう処遇改善を行います。介護人材の処遇改善については、キャリアアップの仕組みを構築し、競合他産業との賃金差がなくなるよう処遇改善を行います(以降、割愛)。今回で、個別のテーマについての議論が終了しました。来月中にニッポン一億総活躍プランの閣議決定ができるよう、加藤大臣におかれましては、石原大臣やまた、塩崎大臣始め関係大臣と協力して、作業を加速していただきたいと思います。」

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この言葉の背景となった資料を確認していきたいと思います。

先ずは、一つ目の資料です。

※最下部の資料1をご覧ください

字が小さくて読めないかもしれませんので補足させていただ

きますと、右側が介護福祉士の退職理由を示したグラフと

なっています。左から順に「結婚、出産・育児(31.7%)」

「法人・事業所の理念や運営(25.0%)」

「場の人間関係(24.7%)」「収入23.5%」」

「心身の不調(腰痛を除く)、高齢(22.0%)」

「労働時間・休日・勤務体制(18.9%)」「腰痛(14.3%)」

2項目とんで「将来の見込みが立たなかった(12.2%)」

と続いている状況です。

政府はこのデータを受け、次のような課題認識を形成しています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「介護では2020年代初頭までにさらに約25万人の人材を確保していく必要がある中、介護福祉士の退職理由を見ると、低収入であることが依然として高い割合を占めている」「そのほかにも、労働時間、仕事量などの勤務環境や雇用管理に関わる理由や、体力的な理由も多い」「また、将来の見込みが立たないことを理由とするなど、キャリアパスが見えないことや、介護では職員が経営理念を共有できないことが課題」

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

続いて、次の資料です。

※最下部の資料2をご覧ください

この資料は、「平成27年度介護報酬改定において、

一人当たり月額平均1.2万円相当の処遇改善加算の拡充を

実施したところ、事業所独自の自主努力を含め、加算額以上

(1.3万円)の処遇の改善がされている」ことを示しています。

その意味では、政府の政策誘導は「順調に推移している」

と言えるのかもしれません。

しかしながら、他サービス産業の平均給与に比べると

まだ約1.2万円程度の開きがあると言われており、この差を縮小・解消させるべく、「平均で月額1万円程度の賃上げ」

という方針を首相が表明した、というのが上記発言の経緯です

(この経緯は是非、おさえておいて下さい)。

そして、最後の資料は、今後、処遇改善と合わせて政府が

注力する人材確保策をまとめたものです。是非、政府が何に

注力しようとしているか?について、あらためて確認を

していただければと思います。

今後、検討すべき方向性とは

今後、事業者が存続・発展できるかどうかは、

「良質な従業員を確保・育成できるかどうか」に大きく影響されるであろうことについては、皆様も異論はないかと思います。

その為には、ワーク・ライフ・バランス等も視野に

入れた「働きやすい組織」づくりと共に、「働きがいのある組織」

づくりが不可欠です。是非、上記施策や政府の方向性を有効活用し

つつ、自社独自の工夫も凝らしながら、攻めの姿勢で人を

「集める」工夫を展開していただければと思います。

我々も今後、今以上に人材確保・定着・育成に有効な施策

を開発してまいりますので、楽しみにお待ちいただければ

幸いです。

セミナー受付風景

セミナーのスタートです。

具体的事例の紹介です。

さて、昨日は福島県社会福祉協議会主催で

セミナー講師として登壇させて頂きました。

セミナータイトルは

●人が育ち、職場に定着する「キャリアパス」とは

●キャリパス・人事考課の運用事例紹介

●職員の採用・育成・定着について(事例紹介)

●人が辞めない魅力ある職場作りを目指して

今回は月末の月曜日というお忙しい日程にも

関わらず、240名もの事業者の方にお集まり

頂きました。

こちらも、「とにかくわかりやすく、事例を

豊富に、そして実践に活かせること」を

目標にお伝えさせていただきました。

また、3時間という時間でしたが、本当に

みなさん、熱心に聞いていただいている

空気感が、ビシビシ講師側にも伝わり、

こちらも思わず、熱がはいり終了時刻を

若干ながらオーバーしてしまいました。

受講された方々、本当にお疲れ様でした。

また、この度のセミナーを企画していただき

ました、福島県社協のスタッフの方々に

この場を借りて、深く御礼申し上げたいと

思います。

皆様、本当にありがとうございました。

また7月~は、少人数でキャリアパス導入研修

9月~は、キャリアパス再構築研修が始まります。

また皆様とお会いできることを楽しみに

いたしております。

みなさん、こんにちは!

今日は、このブログでもおなじみの

致知出版社の月刊致知6月号より

とても感動的な記事をご紹介

いたします。

「人生はしばしば出合わねばならぬ関所を

幾つも通り抜ける旅路である」

とは安岡正篤師の言葉である。関所を越えることで

人は人生に新しい世界を開いていくのである。

禅家の修行では、厳しさが極点に達したところで、

よく「関」の一語を浴びせかける、という。

それを越えることで、禅者は無げ自在の境地に到達

していく。在家も同じだろう。

関は人間を磨く通過門である。

本誌は、人生の関所を越えてきたたくさんの事例を

紹介し続けてきた、といえる。

なかでも、これほどの難関を越えてきた例は滅多に

あるまい、と思われる人がいる。

今年の新春大会にご登場いただき、1200人の

聴衆の心を深い感動で包んだ福島智さん(東京大学教授)

である。

福島さんのお話を初めてうかがった時、肌がチリチリ痛む

ような衝撃を覚えた。

福島さんは3歳で右目を、9歳で左目を失明、全盲となった。

生来が楽天的、と本人はおっしゃるが、視力を失っても

音の世界がある、耳を使えば外の世界とつながることが

できると考え、実際、音楽やスポーツや落語に夢中に

なっていた、という。

だが、さらなる過酷な試練が全盲の少年を襲う。

14歳の頃から右耳が聞こえなくなり、18歳、

高校2年の時に残された左耳も聞こえなくなって

しまったのである。

・ ・ ・ ・ ・ ・

福島さんのお話を聞き、著書を読んで強く感じたことがある。

福島さんには4つの特質がある、ということである。

一つは非常に明るいこと。

二つはユーモアがある。

三つは常に人に何かを与えようとしている。

そして四つは、自分が主語の人生を生きている、

ということ。

そこには被害者意識は微塵もない。被害者意識で生きている

人は何ごとであれ人のせいにする。

人のせいにしている人に難関は越えられない。

人生は開けない。

この4つの資質こそ、福島さんをして、普通の人なら

絶望してしまいかねない人生の難関を越えさせた

秘訣であるように思うのである。

みなさん、こんにちは!!

さて、今日はとても不思議で、また感動的な

実話を皆さんにお伝えしたいと思います。

皆さんもご記憶でしょうか、数年前、都内の

マンションで高校生がエレベーターの扉に挟まれ

死亡した事故を。

その時の、犠牲者「大輔さん」のお話です。

「大輔が遺したメッセージ」

福嶋正信(東京都立小山台高校野球部監督)

忘れもしない、あの事故が起こったのは、私が野球班(部)

監督として東京都立小山台高校に赴任し、2年ほど

経った2006年6月3日のことでした。

「福嶋先生、夏の大会も一か月に迫ったので新しいバット

を買いに行きたいのですが、大輔も連れていっていいですか?」

市川大輔は、当時2年生唯一のレギュラー。

派手さはないけれど、何事にもコツコツと一所懸命に取り組む、

誰からも信頼される選手でした。

私は、「いいぞ、大輔も先輩といっしょに行ってこいよ」と、

練習が終わった後に、子供たちを近くのスポーツ店に

送り出したのです。

しかし、それが大輔との今生の別れになるとは、

夢にも思いませんでした。

皆で購入したバットを手に帰宅の途に就いた大輔は、

自宅マンションに設置されていたシンドラー社製の

エレベーターに挟まれる事故に遭い、帰らぬ人となったのです。

大輔は手にバットを握り締めたまま亡くなっていたといいます。

あの時、大輔を買いに行かせなかったなら……。事故後、

私も生徒たちも、大輔のことが悔しくて、悲しくて、

大粒の涙が止めどなく溢れ、練習することさえまま

なりませんでした。

そんな私たちに、再び前を向いて一歩を踏み出す力を

与えてくれたのが、大輔のお母さんから届いた、

「皆さん、悲しい顔で練習をしていたら大輔が泣きます。

だから笑顔で練習してくださいね」というお手紙。

そして大輔が野球日誌に書き残した次のような

言葉の数々でした。

「当たり前のことを当たり前にやる。でもそれが難しい」

「一分一秒を悔いのないように生きる。精いっぱい生きる」

「エブリ デイ マイ ラスト」

泣いていてはいけない、大輔のためにも笑顔で

プレーしよう、毎日を精いっぱい生き、絶対に甲子園

にいこう 。小山台は都内有数の進学校で、練習スペース

も時間も限られており、甲子園はおろか上位進出さえ

難しいのが現実でしたが、大輔の事故をきっかけにして、

チームとしての絆が深まり、必死に練習に励むように

なったのです。

そのような「大輔のために」という私たちの思いが、

天国の大輔に届いたのでしょうか。

事故から4か月後に行われた千葉経大附高との試合中、

ベンチに座っていると一匹の赤トンボが私の膝に止まり、

じっと動こうとしません。私はハッとして、

思わず「大輔か?」と手を伸ばすと、赤トンボは私の指に

しっかり止まったのでした。

さらに指から離れていった赤トンボに

「おい、大輔!」

と呼び掛けると、またぴゅーっとベンチに舞い戻ってくる。

その瞬間、私も選手たちも涙が溢れて止まらなくなりました。

奇しくも大輔が最初に活躍してレギュラーを勝ち取ったのが

この千葉経大附高のグラウンド。大輔は赤トンボに姿を変え、

私たちのもとに戻ってきたのです。

「大輔は生きている。私たちと一緒に戦ってくれている」

やがて、何事にも一所懸命取り組み決して手を抜かない、

大輔が教えてくれた生き方は、小山台野球班の伝統精神として

根づき、目に見える結果として表れるようになっていきました。

・ ・ ・ ・ ・

そんな最中の2014年1月に、嬉しい知らせが私たちの

もとに飛び込んできます。これまでの実績、

他校や地域によい影響を与えてきたことなどを考慮して

選ばれる春の選抜高等学校野球大会(甲子園)の出場枠

「二十一世紀枠」に、小山台が都立として初選出されたのです。

万全の準備をして迎えた甲子園の初舞台でしたが、

結果は初戦敗退という厳しいものでした。

しかし、その悔しさを胸に、二十一世紀枠出場校に

相応しい実力、品格を備えたチームになろうと改めて

皆で誓い合うことができました。

そして、そんな私たちを大輔は身近で見守ってくれていた

ようです。ある選手のお母さんが甲子園で着用した

ユニフォームを洗濯しようとポケットに手を入れてみると、

赤トンボの絵がびっしりと刺しゅうされたえんじ色の

布切れが出てきたのです。

しかも、関係者の誰一人として、その布切れのことを

知らないと言います。いまも真相は分かりませんが、

おそらく大輔はいてもたってもいられず、空から舞い

降りてきて私たちを応援してくれていたのでしょう。

大輔が亡くなってから早九年が経ちました。

しかし、小山台野球班の一人ひとりが一日一日を

精いっぱい生き、全力でプレーする姿を見せ続けていく限り

、大輔が遺した思い、メッセージは、永遠に人々の心の中に

生き続けていくはずです。そのためにも、私はこれからも

力の限りグラウンドに立ち続けます。

※月刊『致知』2016年4月号より