コラム

A 請求は可能ですが 全額を支払ってもらうことはできない可能性もあります。

どこまで請求できるのか

請求の是非は、スタッフの注意義務違反の程度によって判断されます。スタッフがちょっと気を付ければ避けることのできた損害については、使用者がこのような危機を回避することができなかったことから、スタッフは責任を免れることはできません。また休憩時間や業務に全く関係ない場面で生じた破損に関しては、たとえ悪意がなくても本人の責任になります。例えば、喫煙禁止の休憩所のソファーを煙草で焦がしたら、間違いなく本人に弁償責任があります。

ただし、いくら過失とはいえ医療機器など高額なものに損害が出た場合、こうしたリスク回避や分散の措置を十分に講じなかった使用者側の責任もあること、またスタッフの経済面の影響を考慮し、使用者の損害賠償請求権は制限する必要があるとされています。

業務に関連するスタッフの不注意な破損であれば、満額請求は難しいでしょう。なお、判例でも、信義則上相当と認められる限度にその額は制限されるとの一般的な枠組みがあります。例えば、狭い通路で何かを運んでいて、ぶつけて壊した場合、構造的な問題や柱に緩衝材などをつけていなかった責任などが問われ、全額の請求は難しいと思われます。「使用者があらかじめ想定し、保険制度を通じて比較的容易にリスク分散し得るものであるから、使用者が基本的に責任を負担すべき」という考え方を取るということになります。

消費者庁は17日、歯列矯正歯科診療所を運営する医療法人社団スマイルスクエア(東京都世田谷区)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。同法人が来院者にギフトカードや治療費割引の5,000円分の利益供与を行い、グーグルマップの最高評価「星5」の投稿を依頼していたため。

消費者庁によると来院者に対し、「星 5」の投稿、もしくはこれと併せて感想の投稿を条件に、5,000 円分の「QUOカード」の提供か、治療費から5,000円の割引を提案した。表示期間が2024年5月15日から9月11日までの9件について、利益供与で事業者が評価に関わっているのに、一般消費者にはそれが不明瞭であることから、景品表示法に違反するステルスマーケティングに該当するとして、消費者庁は措置命令を実施した。

措置命令では、該当する投稿は一般消費者に誤認される恐れがあり、景品表示法に違反するものであることを一般消費者に徹底させることに加え、再発防止策の徹底と同様の表示を今後行わないことを求めた。(メディカルウェーブ記事より)

技能実習や特定技能の枠組みで働く外国人の訪問介護などへの従事を新たに認める規制緩和について、厚生労働省は24日に開催した社会保障審議会・介護給付費分科会、17日に開催した社保審・介護保険部会で対象サービスを説明した。

訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問入浴介護、定期巡回・随時対応サービス、総合事業の訪問型サービスで解禁する。初任者研修の修了など日本人と同等の資格を持つことを前提として、4月から外国人がサービスに就けるようにする。

追記)

訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護は、複数人でのサービスの提供が求められることなどから、初任者研修などの修了が必須とされていないところ、外国人の受け入れにあたっては、

◯ 受け入れ事業者で適切な指導体制などを確保したうえで、職場内で実務に必要な入浴の研修などを実施し、業務に従事させること

◯ キャリアアップの観点から、キャリアパスなどにも十分に留意しながら、介護福祉士の資格の取得支援を含め、事業所によるきめ細かい支援を行うよう、受け入れ事業者に配慮を求めること

とされている。

小規模多機能の訪問については、引き続き検討を深めたいとした。もともと初任者研修の修了が要件となっていないこと、通いや泊まりでは既に外国人が従事できることなども考慮しつつ、調査・研究事業の結果も踏まえて対応を協議する意向を示した。

外国人を訪問系サービスに従事させる際のルールはこちら↓

厚労省はこのほか、障害福祉分野の訪問系サービスに外国人が従事することも認める方針を示し、その際の取り扱いも明らかにしている。

日本人と同等の資格を持っていること、現場での実務経験が原則1年以上あること、といった要件は介護分野と同じ。利用者・家族への丁寧な説明や研修の実施、ハラスメント対策などの遵守事項も、介護分野と同様の内容を事業者に求める。

対象となるサービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、居宅訪問型児童発達支援、移動支援事業とした。外国人がこれらに従事する場合、サービスごとに必要な研修を修了することなどが不可欠となる。(介護ニュースより)

障害福祉サービスの現場を支える職員の給与水準の動向を明らかにする調査の最新の結果が公表された。厚生労働省は27日に開催する有識者会議にこれを報告する。

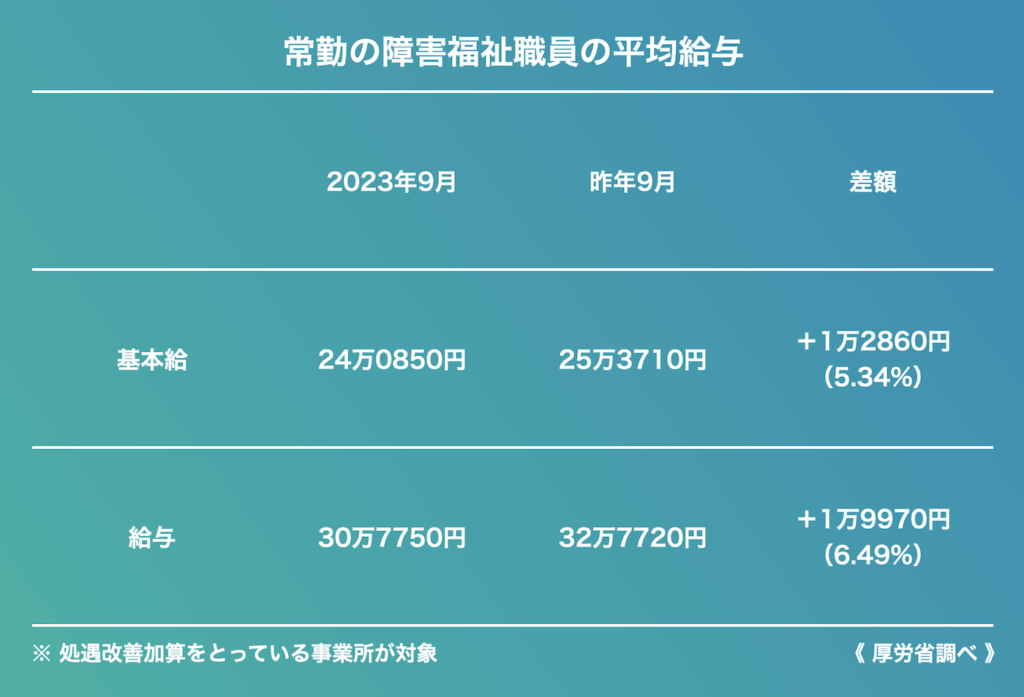

処遇改善加算を取っている事業所・施設で働く常勤の職員の給与は、昨年9月で平均32万7720円。前年から6.49%上がっていた。基本給は平均25万3710円で、プラス5.34%だった。

* ここでいう給与=税金や保険料が引かれる前の額面で、いわゆる手取りではない。月々の基本給、各種手当、ボーナスなどを全て合計したもの。ボーナスや一時金が出ている事業所では、昨年4月から9月に支給された総額の6分の1が上乗せされている。

* ここでいう基本給=こちらも額面で手取りではない。月々の基本給と毎月決まって支払われる手当を合わせたもの。通勤手当、扶養手当、時間外勤務手当、深夜手当などは含まない。

この調査は、厚労省が今後の報酬改定などの検討に役立てるために昨年10月に実施したもの。全国の障害福祉の1万4402事業所・施設が対象で、54.4%の7828事業所・施設から有効な回答を得た。

介護分野の職員を対象とした同様の調査結果によると、処遇改善加算を取っている事業所・施設の常勤職員の給与は昨年9月で平均33万8200円。障害福祉の職員より1万480円高かった。

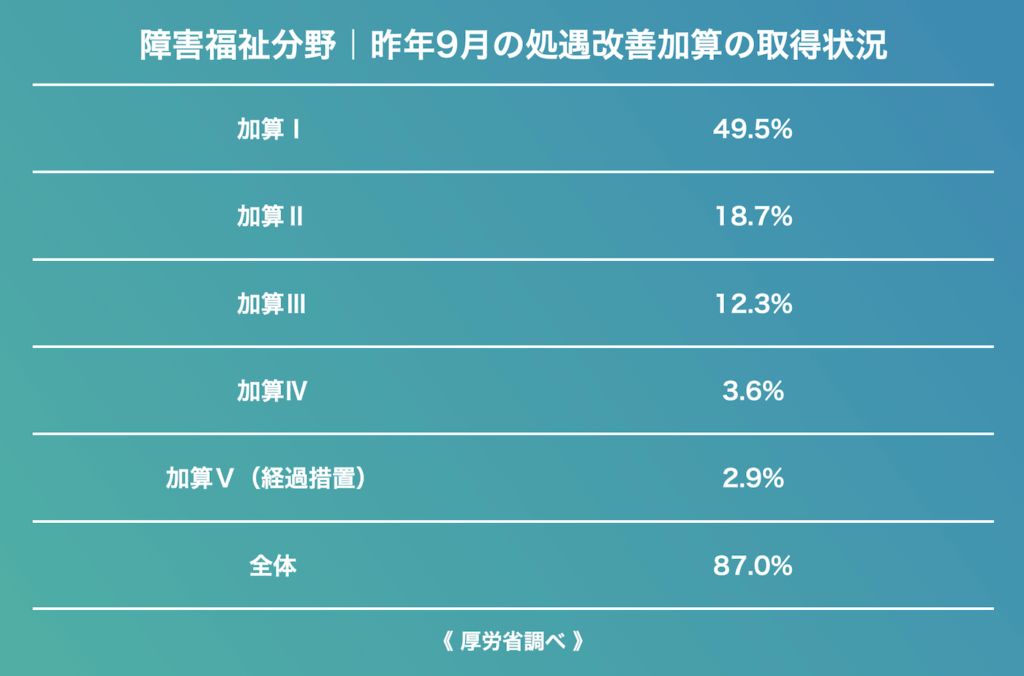

障害福祉の処遇改善加算の取得率は以下の通り。昨年9月でみると、上位の加算IとIIはあわせて68.2%となっている。

厚生労働省は24日に介護報酬を議論する審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)を開き、介護職員の給与水準の動向を明らかにする調査の最新の結果を報告した。これを受けた委員からは、更なる賃上げを実現する追加的な施策の必要性を訴える声が相次いだ。

厚労省が今月18日に公表した調査結果によると、処遇改善加算を取っている事業所で常勤・月給で働く介護職員の給与(*)は、昨年9月で平均33万8200円。今年度改定での加算拡充の効果もあり、前年比で1万3960円(4.3%)上昇していた。

*ここでいう給与は月々の基本給、各種手当、ボーナスなどをすべて合計したもの。ボーナスや一時金が出ている事業所では、4月から9月に支給された総額の6分の1が上乗せされている。税金や保険料が引かれる前の額面で、いわゆる手取りではない。

ただ、事態はむしろ悪化していると言っても過言ではない。厚労省が提示した「賃金構造基本統計調査」のデータによると、昨年の全産業平均と介護職員の給与の格差は月8.3万円。他産業で賃上げが進展したことにより、前年の月6.9万円から大幅に拡大していた。

今回、厚労省は審議会にこうした足元の状況を報告した。

◆「本当に崖っぷち」

「他産業と比べて遜色のない給与水準となるよう、継続的な処遇改善措置を講じてほしい」

全国市長会を代表する立場で審議会に出席した大阪府豊中市の長内繁樹市長はこう注文。「介護報酬は2027年度の改定を待たずに、必要な見直しを柔軟に行うべき」と提言した。

全国老人福祉施設協議会の小泉立志副会長は、「昨今のインフレの影響で介護職員の給与は実質的に目減りしており、人材不足が一段と深刻化する要因になっている」と問題を提起。「このままでは今年の春闘で更に給与格差が広がってしまう。事業者単独での対応には限界があり、将来の展望も見出しにくい」と危機感をあらわにし、具体策の検討を促した。

このほか、日本医師会の江澤和彦常任理事は、「介護職員の他産業への流出もみられ、本当に崖っぷちの状況。他産業との差がこれ以上広がれば壊滅的な事態になる」と強調。日本介護支援専門員協会の濵田和則副会長は、「介護支援専門員の処遇改善が必要不可欠。このままだと人材確保は更に困難になる」と訴えた。(介護ニュースより)

A、命令がなく、業務とは無関係な早めの出勤については、給料を支払う必要はありません。

労働時間とは

労働時間とは原則として「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことを言います。つまり、院長の指示命令がないのもかかわらず勝手に出勤している時間というのは労働時間ではありません。

業務命令はなくとも業務上必要な時間は労働時間

しかし、始業時間8時30分からでも「8時15分に出勤して、これとこれをやっておかなければ、診察の受付時間である8時30分には開始できない」という場合があります。このことを院長がわかっていながらスタッフの善意に頼ったままで積極的な対策を講じない場合、

この15分は黙示の業務命令の下行った業務として業務時間として扱われます。命令がなくとも15分前出勤が常態化しているのであれば、業務上必要な時間であり、それは労働時間になる可能性が高いといえます。

そもそもクリニックの始業時案は、診療受付までの準備を要する時間を見積もったうえで設定されますから8時30分の受付開始時間と同時に労働時間がスタートするといったところは聞いたことがありません。つまり、準備時間を15分と見積もるなら、8時15分が始業時間になるわけです。

掃除などをしてくれる場合には

質問のポイントは 例えば8時30分からの勤務時間開始でよいにも関わらず、8時からきて作業をしている場合にはどうするか」という点にあります。指示していないけれど、何かやっている、そしてタイムカードをおしている、するとこの時間に対価を支払うべきであるか、という疑問が出てくるであろうと思います。

しかし冒頭に述べたように、あくまで労働時間は指揮命令下にある時間です。自主的に作業をしていることに対して原則、給与の支払いは必要ありません。

職場の人間関係にも配慮する

また「8時30分始業なのに、一番の先輩社員が8時に出勤しているため他のスタッフが全員8時に出勤している」といったケースもあります。そうすると新しく入ったスタッフから「事実上強制的に出社させられているのになぜ給料がでないの」といった文句が出てきます。そのような場合に、早く出勤するスタッフに「ほかのスタッフが影響を受けるので、あまり早く出勤しないように配慮してほしいこと」もしくは「早く出勤するのは構わないが、他のスタッフに同時の時間に出勤することを強制しないように」と伝える必要があります。

自主的に早く出勤するスタッフにも、それぞれの理由があるのでしょう。準備をしっかりとしてから仕事を始めたいというプロ意識から早く出勤するスタッフもいるでしょう。仕事の喜び、積極性、職場への貢献やチームワークといった仕事観を否定することのないよう、伝え方には十分配慮する必要があると思います。

タイムカードの管理

タイムカードの打刻時間は原則としてクリニックに入った時間と出た時間を示しており、必ずしもそのすべてが労働時間になるわけではありません。業務がおわりスタッフ間でおしゃべりをして帰る場合などその時間まで給料を支払う必要はないのです。

ただし注意しなければならないのは、おしゃべりの時間わからないと、タイムカードの出勤時間から退勤時間までの時間がそのまま労働時間とみなされてしまう可能性があるということです。そのため「時間外労働は、院長の指示で行うものでおこなうものである」と周知しておくとともに、院長が承認しなかった時間がある場合にはその都度記載しておくなど、適切に把握しておくことが必要です。よくあるのは、タイムカードと時間外労働申請を並行して取り入れているケースです。例えば、17時間までの勤務の人が17時半にタイムカードが押されているような場合、時間外申請が「患者対応のため15分残業」となっていれば15分の残業代を支払えばよいということになります。このように時間外労働の管理があれば、タイムカードを押していたとしても、その分の給料をすべて支払う必要はないということになります。

医療従事者など約17 万人が加入する日本医療労働組合連合会(医労連)は13日、他産業並

みの大幅な賃上げや労働条件の改善を求めて全国統一ストライキを決行した。この統一ストへ

の決起を表明した事業所は同日午後5時時点で1,051カ所。2025年春闘の回答指定日だった12

日の結果を踏まえ、1,051事業所のほとんどで数人から数十人規模の指名ストを行った。

全日本赤十字労働組合連合会や全国労災病院労働組合などでは、始業から 1 時間の全面スト

を実施した事業所もあった。

医労連は今回の春闘で、定期昇給とベースアップで他産業並みとなる月額 5 万円以上の賃上

げを統一要求に掲げた。24 年の医療・福祉分野での賃上げは平均で6,876 円にとどまり、一時

金の引き下げ分を加味すれば、賃下げが起きている状況だと訴えている。

渡辺勇仁中央副執行委員長は、「昨日の労使交渉の回答では、大半が定期昇給のみにとどまっ

ており、われわれの要求には到底及ばない」と述べ、全国統一ストの意義を強調した。

医労連によると、医療・介護分野の定期昇給とベアを含めた賃上げの回答は、13日午後0時

半時点で平均4,968円と、5,000円にも届かない状況だという。

医労連では、4月9日を第2次統一行動日に設定しており、今後の労使交渉の回答状況を見な

がら、行動内容を検討するとしている。

東京医労連ではこの日、医療・介護従事者の配置基準を見直した上での大幅な増員や、「ケア

労働者」の賃上げなどを実現するため、国に意見書を提出するよう求める請願書を東京都議会

に提出した。医療や介護現場での労働時間の上限規制や勤務間インターバルの確保、夜勤回数

の制限など、労働環境の抜本的な改善に向けた規制を設け、そのための財政支援なども要望し

た。東京医労連書記長の青山光書記長は、医療・介護従事者の処遇改善に向けて行政を動かす

必要があるとし、「全国統一ストを決行するタイミングで請願書を提出することで、社会への訴

えかけを強めたい」と、請願活動の意義を語った。

東京医労連がその後に開いた都内での集会には、医労連の佐々⽊悦⼦中央執⾏委員⻑も参加。

他産業との賃金格差が拡大する中、「医療・介護分野からの人材流出が止まらず、人材不足に拍

車がかかっている」と指摘した。地域の医療や介護を守るため、佐々木委員長は「この春闘を

最後まで粘り強く戦っていく」と、決意を表明。医療・介護分野の賃上げは必要だという世論

を広げるために、組合員の結束を呼び掛けた。(メディカルウェーブ記事より

~保育現場と家庭を写真でつなぎ 「保育の質」を可視化へ~

株式会社サクラクレパス(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:西村彦四郎、以下:サクラクレパス)は、このたび新たに保育サポートICT事業への参入を目指し、「保育現場と家庭を写真でつなぐ」をコンセプトとした新サービス「イロドキⓇ」を2025年4月1日より本格展開いたします。

「イロドキⓇ」ウェブサイト: https://www.irodoki.com

「イロドキⓇ」は、園生活の様子を先生の手間をかけることなく、写真で簡単に保護者へ共有することができる、園と保護者・子どもたちとの円滑なコミュニケーション、相互理解を促進するフォトサービスです。「我が子が園でどのように過ごしているかをもっと知りたい」という保護者、「子どもたちの様子をもっと伝えたいが日々の業務が忙しく十分に対応できない」という園側、それぞれの悩みを解消し、よりよい保育の実現をサポートします。これまで以上に、子どもたち一人ひとりにフォーカスした、タイムリーな共有ができることで、その日のできごとを逃しません。

「イロドキⓇ」では、先生が専用のカメラアプリで撮影した写真がシステムに自動アップロードされ、AIによる子どもの顔の選別まで自動で行われます。園の管理画面では先生が配信前にチェックをするだけで、保護者専用アプリに即時に共有でき、保護者はアプリからいつでも我が子専用の写真アルバムとして閲覧することができます。料金は園も保護者も基本無料。希望される保護者は月額サブスクリプション型で、写真のダウンロードや家族招待機能もお使いいただけます。

現在、日本では保育を取り巻く環境は大きな転換期を迎えており、待機児童解消が進むことで「量」の問題から「質」の問題への認識・課題転換が行われています。サクラクレパスは「イロドキⓇ」をはじめとしたICT事業を通じ、保育の質向上に向けた課題解決に取り組んでまいります。

「イロドキⓇ」の特長

①先生専用のカメラアプリで撮影後、自動アップロード

撮影するだけで園の管理画面に自動アップロードされるため、データ移行が不要です

※専用アプリを使わずにお手持ちのデジカメ等で撮影した写真データも手動でアップロード可能

②顔認識AIでお子さまの顔を自動選別・自動カウント

写っている子どもの顔をAIで判定し、自動で個別ふりわけ&写真データの枚数カウントができます

③保護者アプリでいつでも閲覧

我が子専用の写真アルバムとして成長をいつでもふりかえることができます

※月額サブスクリプション型のプランに加入することで無制限ダウンロードや家族招待機能が利用可能

3つの特長に加え、園の管理画面では日付や園児ごとに写真検索も可能なため、園での写真管理をより簡単に行うことができます。活動タグ機能や園ダイジェスト機能など先生のふりかえりにもご活用いただけます。「イロドキⓇ」のネーミングに込めた「子どもたちの彩りあるわくわくドキドキの瞬間(とき)を届ける」ことで、子どもたち一人ひとり“今”にもっと寄り添える環境づくりをサポートしてまいります。

新年度から介護保険の訪問系サービスの規制が変わり、技能実習や特定技能の枠組みで働く外国人の従事が解禁される。対象は初任者研修などを修了しており、原則、事業所・施設での実務経験が1年以上ある外国人だ。

厚生労働省は実際に外国人を配置する訪問系サービスの事業者に対し、書面による利用者・家族への丁寧な説明を求める考え。これと併せて、利用者と外国人の双方の保護やサービスの質の担保につなげる観点から、事業所内での様々な取り組みを求める。

※ 実務経験の要件、利用者・家族への説明の要件についてはこちらの記事で。

厚労省は今月12日、外国人を訪問系サービスに従事させる際のルール(案)を公表した。事業所内で求められる取り組みは大きく5つ。全ての事業者は、利用者・家族への丁寧な説明などに加えて、これらをしっかりと行う必要がある。

5つの取り組みのポイントは以下の通り。厚労省は今後、パブリックコメントなどを踏まえてこうしたルール(案)の細部を詰め、正式に決定する方針だ。

注)以下のポイントはJoint編集部が分かりやすさも考慮してまとめたもの。詳細は厚労省の資料で確認できる。

(1)研修の実施

利用者・家族の生活習慣や利用者の状態に配慮したサービスの提供を可能とするため、以下の内容を含む研修を行うこと。

◯ 訪問系サービスの基本事項や生活支援技術など利用者宅で実施する事項

◯ 利用者・家族・近隣とのコミュニケーション(傾聴、受容、共感など含む)

◯ 日本の生活様式

◯ 緊急時の連絡方法や連絡先の事前確認など、不測の事態や緊急時を想定した研修

(2)一定期間の同行訪問などOJTの実施

外国人が訪問系サービスを1人で適切に提供できるよう、一定期間、サービス提供責任者や利用者担当の先輩職員が同行するなど、必要なOJTを行うこと。

(3)外国人への丁寧な説明と意向確認、キャリアアップ計画の策定

以下の対応を行うこと。

◯ 業務内容や注意事項などを外国人にあらかじめ丁寧に説明し、その意向を確認する

◯ 本人と十分にコミュニケーションをとったうえで、外国人が習得すべき技能や目指すべき姿を明確にしたキャリアパスを構築するとともに、その実現に向けたキャリアアップ計画を外国人と共同して策定する

◯ 策定したキャリアアップ計画は当該外国人とも共有する。

4)ハラスメント対策

以下の対応を行うこと。

◯ ハラスメントを未然に防止するための対応マニュアルの作成・共有、管理者らの役割の明確化、ハラスメントが発生した場合の対処ルールの作成・共有、利用者・家族への周知

◯ ハラスメントが実際に起こった場合の対応として、当該ルールの実行、外国人が相談できる窓口の設置やその周知

(5)現場で不測の事態が発生した場合などに対応するためのICTの活用を含めた環境整備

以下の対応を行うこと。

◯ 緊急時の連絡先や対応フローなどをまとめたマニュアルの作成

◯(1)の緊急時を想定した研修の実施

◯ 緊急時に他の職員が駆けつけられる体制の確保

◯ サービス提供記録や申し送りについて職員全員で情報共有する仕組みの整備

上記対応については、業務負担の軽減や不測の事態が起きた際に適切に対応できるようにする観点から、コミュニケーションアプリの導入などICTの活用が考えられる。

(介護ニュースより)

厚生労働省は17日、新年度の処遇改善加算の算定ルールを解説するQ&Aの第2版を公表した。

介護保険最新情報Vol.1367で現場の関係者に周知した。

今回のQ&Aは、2月7日に公表された第1版に1つの問答を加えたアップデート版となっている。

新たに加えられたのは、処遇改善加算の事業所内の配分に関する問答。「柔軟な配分には全職種が含まれるのか」との質問を取り上げ、厚労省は事務職や調理員なども含めた「全職種が含まれる」と明記した。

今回の第2版に加えられた問答は以下の通り。詳細は介護保険最新情報Vol.1367で。

問2-1-2|処遇改善加算の事業所内の柔軟な職種間配分には全職種が含まれるのか。

答え|処遇改善加算の事業所内の配分は、介護職員への配分を基本としつつ柔軟な職種間配分を認めるとしており、対象には介護職以外の全職種(*)が含まれる。

* 介護事業所に勤務する介護職以外の主な職種として、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員(看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等)、精神保健福祉士、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定される。(介護ニュースより)