岡山市は、親が就労していなくても保育所などに子どもを預けられる「こども誰でも通園制度」を来月(7月)から試験的に実施することを決め、利用者の募集を始めました。

「こども誰でも通園制度」は、親が働いているかどうかに関わらず、子どもを保育所などに時間単位で預けられるものです。

親の育児負担の軽減や孤立の解消につなげようと、国は再来年度全国での導入を目指しています。

これを受けて岡山市は7月から市内9か所の保育施設で試験的に実施することを決め、利用者の募集を始めました。

対象は生後半年から3歳未満で、岡山市に住民登録がある未就園の子どもです。

1人あたり月10時間まで利用することができ、利用料は1時間あたり300円から500円で、別途給食代などの実費負担がかかることもあります。

利用を希望する人は、岡山市のホームページから申し込むことができます。

岡山市保育・幼児教育課は「子育てに困ったり、孤立感をおぼえたりしている保護者が安心感を得られるようにしたい」と話しています。(NHKニュース)

保育

厚生労働省は、医療・介護・保育の 3 分野で有料職業紹介を行う 1,152 事業所の 62.2%が

2023 年8月から24年5月にかけて職業安定法などに違反していたことを明らかにした。

厚労省が23年8月-24年5月に3分野の有料職業紹介事業者への集中指導監督を実施したと

ころ、対象となった1,152事業所のうち716事業所で職業安定法や関連の指針に違反していた。

23 年2月-24年3月に寄せられた相談では、早期に離職した場合の手数料の負担に関する指

摘や返戻金に関するものがあった。また、「紹介手数料の一部が求職者への支度金等として使わ

れている」などの指摘もあった。

医療など 3 分野の職業紹介を巡っては、医療機関や介護施設・事業所などが従事者を採用す

るために紹介事業者を利用した場合、紹介手数料などでトラブルになるケースが指摘されてい

る。

そのため、厚労省では優良な紹介事業者を育成するほか、都道府県労働局に特別相談窓口を

設置して職業紹介サービスに関する法令違反の疑いがある場合などへの相談体制の構築などを

進めてきた。しかし、こうしたトラブルなどが引き続き生じているとの指摘も踏まえ、都道府

県労働局が紹介実績のある紹介事業者に集中的な指導監督を実施した。紹介事業の適正な運営

につなげたい考えだ。

Q 当事業所では人員が不足しており、有給休暇の取得が困難な状況です。消化できず消滅する

職員も多数いますが、ある職員から、消化しきれなかった有給休暇を買い取ってほしい

との要望がありました。どのような対応をすべきでしょうか?

A, 2年に時効により消滅した未消化有休、退職による請求不可能になる残余有休の2つの場合に限り、買い取ることを認められています。但し、買取のルール化をするのは避けておいた方が良いでしょう。

まず、年次有給休暇の買い上げについて行政解釈をみると、

「年次有給休暇の買い上げの予約をし、これに基づいて法39条の規定により請求しうる

年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法39条の違反である」

つまり、買い上げを認めてしまうと、買い上げることを理由に職員からの有休休暇の請求を拒んだり、金銭目当てに有給休暇をあえて取得しないということが起こり得るからです。しかしいかなる場合にも認めないかというとそうではなく限定的に買い上げが認められています。それは次の2つの場合です。

1,時効により消滅した未消化年休

2,退職や解雇により請求不可能となる残余年休。

退職日までの未消化の有休をすべて請求されてしまうと「他の日にしてくれ」という時季変更権を行使する余地がなく、原則申請されたものを与えるしかありません。買い上げる場合でも、退職時あるいは退職後に有給休暇の残日数に応じて金銭が支払われるものであれば違反とはなりません。

毎年6月は食育月間。食育の推進は保育所保育指針で掲げられ、保育所では自然や生命を大切に思う心や、食への興味関心を深める活動に取り組んでいる。

5月23日、東京都練馬区立田柄第二保育園(稲葉穂園長)の3歳児クラスの18人は、プランターからいちご数粒を収穫し、市販のいちごと混ぜてジャム作りに挑戦した。保育士や栄養士のサポートを受けながら、園児はいちごをつぶす作業に臨み、完成したジャムをおいしいそうにほおばった。

同園は2021年度から社会福祉法人長春会(千葉県船橋市)が運営する公設民営の保育所。困難に直面しても乗り越えていける大人になってほしいとの目標を掲げ、そのために必要な「自己肯定感」「豊かな感性」「生活する力」を育む保育に取り組んでいる。

特に食育に力を入れ、毎年度食育計画を作成し、各年齢に応じた目標や狙いを保護者と共有しながら食に関する活動を進めている。

同園の特徴は、プランターや園庭の一角で、ナス、枝豆、カボチャ、練馬大根、藍染めをするための藍など、季節に合わせたさまざまな作物を育てている点だ。2~5歳児が世話をし、収穫した野菜は給食の食材になる。

稲葉園長は「こどもたちは野菜の収穫を楽しみにしており、栽培を通じて野菜嫌いを克服した園児もいる。自然との関わりに喜びを感じることは生きる力になっている」と話している。(福祉ニュースより)

A、何をどのように頑張れば、階層を上がっていくことができるのかを決めるのが、

キャリアパスの中で最も重要なルールのひとつである「任用要件・昇格条件」です。

この任用要件を決定して、職員にオープンにし丁寧に説明することが必要です。尚、任用要件では、次の4つの視点で検討をすすめれば良いと考えています

- 前等級における最低勤務年数

「リーダーを最低3年やらないと主任は務まらない」というような発想があると思いますが、このような考え方を昇格の条件として、1級は2年以上、2級は3年以上などのような形で採り入れます。そして各階層の滞留年数を決めます。つまり昇格を考えるときにも、この年数経過が一つの要件になります。 - 資格

それぞれの等級で取得してほしい資格を昇格の条件として用いるという考え方です。 - 実務経験

「優秀なケアスタッフだったのに、リーダーにしたらプレッシャーから力を発揮できず、結局もとの立場に戻さざるを得なくなった・・・」などというミスマッチをなくすために、指導監督職(主任等)になる前に、一般職の間に、一度でも委員会の委員長や行事のリーダー等をつとめた経験がある事などを、昇格条件にするケースもあります。少し大きな事業所では、複数の事業所を経験していないと(異動していないと)管理者になれないというルールもこの類です。 - 人事評価

人事評価制度を取り入れている事業所では、必ずといっていいほど、その結果を昇格の条件に用いています。「階層に求められる業務ができているか」を評価しているのであれば、その結果を次の段階に進めるか否かの判断基準に加えるというのは、極めて合理的な方法です。

A, 週三日のパート職員からフルタイムの常勤に変更する場合、変更した直後の基準日の勤務日数によります。16時間拘束の夜勤を行う場合の付与日数は、1勤務について2日分付与します。

詳解

有給休暇の権利は6か月継続勤務した時点で発生します。この日を「基準日」と言います(4月1日入社なら10月1日)。短時間勤務のパート職員がフルタイムの常勤に雇用形態を変更する場合、有給休暇の付与日数について下記の通達があります。

「年次有給休暇の権利は、基準日に発生するので、基準日に予定されている労働日数の年次有給休暇が付与されなければならない。従って、入社時に比例付与の対象者(短時間労働者)であったとしても6か月経過後に比例付与の対象者でなくなっていたとしたら、10日の年次有給休暇を付与しなければならない」昭和63、3、14発150号)

従って、勤務日数の少ないパート職員がフルタイムの常勤に登用されて雇用形態が変わったときは、有給休暇が新たに発生する日(フルタイムになった直後の基準日)の勤務形態に応じた有給休暇を付与します。また仮に、年度途中で所定労働日数が変わったとしても、その時点で付与日数を増やすのではなく、直後の基準日においてフルタイム勤務に応じた日数の付与となります。フルタイムから短時間労働に変更する場合も同じ考え方です。

また、病棟勤務看護職の16時間拘束の夜勤1勤務に対して有給休暇の付与日数は「2日」となります。行政通達の内容は下記となります。

「休日は原則として暦日休日制

(午前0時から午後12時)をとっています。1勤務16時間隔日勤務など、1勤務が2暦日にわたる場合も原則通り暦日制が適用されて、年次有給休暇の付与についても当該1勤務(16時間夜勤)の免除が2労働日の年次有給休暇の付与とされます。尚、この場合の手当(年次有給休暇の賃金)については、2労働日分の平均賃金などを支給しなければなりませんが、これは結局1勤務分(16時間夜勤分)に相当します。

デジタルによる創発・共創のマッチングプラットフォーム「YOKOHAMA(ヨコハマ) Hack(ハック)!」

横浜市デジタル統括本部

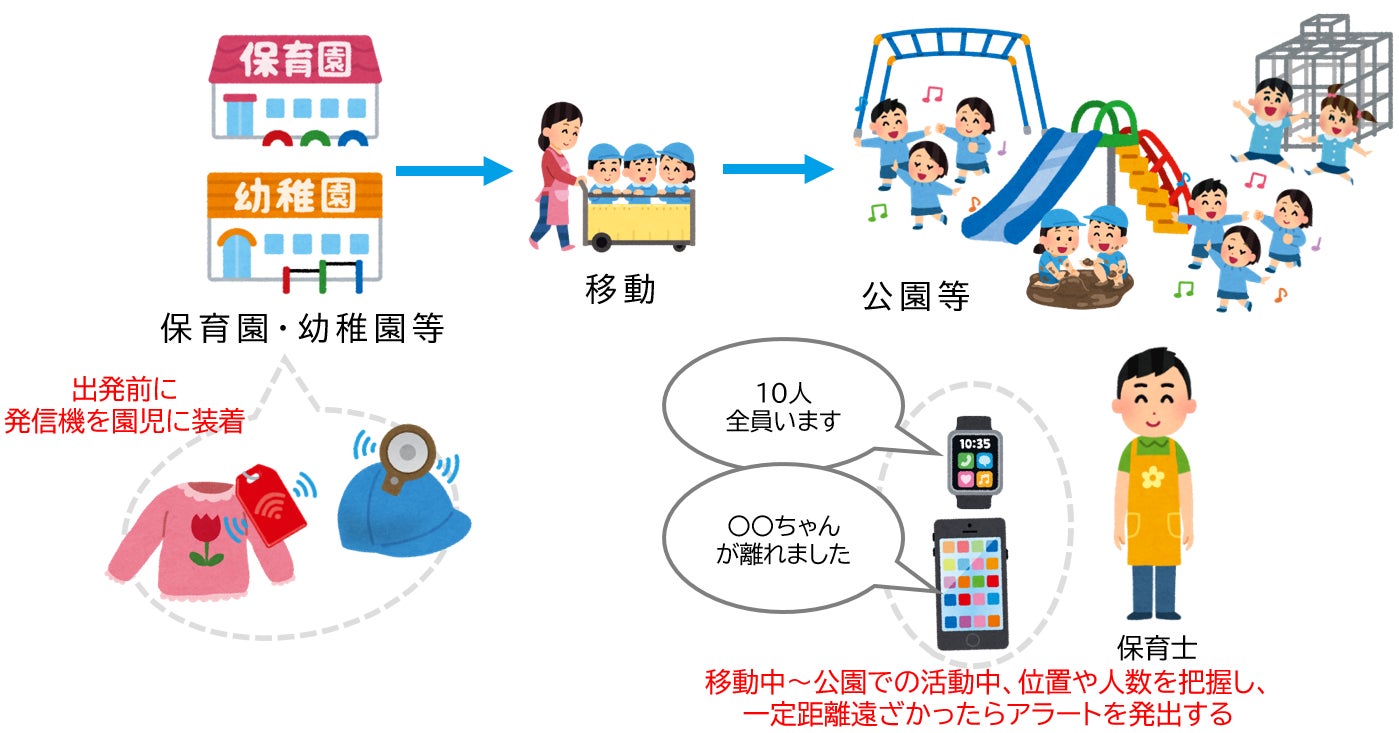

保育所等における園外活動時に、子どもの置き去り等の事故を防止するサービスの改良に向けて、株式会社アルファメディア(神奈川県川崎市)、余白文化株式会社(愛知県名古屋市)、株式会社フォーカスシステムズ(東京都品川区)、株式会社ワイイーシーソリューションズ(神奈川県横浜市)の各社と行ってきた4つの実証実験が完了しました。

実証実験の背景と概要

ICTを活用した子ども見守りサービスについて、保育所等の関心は高いものの、保育の現場において活用できる製品が少なく、有効な製品を導入できていないという課題がありました。また、活用のためには製品の安全性や装着性、保育士の負担にならないことなど様々な要素を考慮する必要があり、保育所等のフィードバックをもとにした、よりよい製品が求められています。

そこで、保育所等での実運用時の課題と解決策を明らかにし、サービスの有効性を高める改良を加えるため、保育所と協力した実証実験を行いました。

実証実験では園から公園へ徒歩等で移動し、園児の活動中に機器の装着感や使用感等と見守り機能を検証、各事業者の製品開発・改善等に生かしました。

実験結果

実証実験を行った各社のサービスとコメントについて次の通りです。

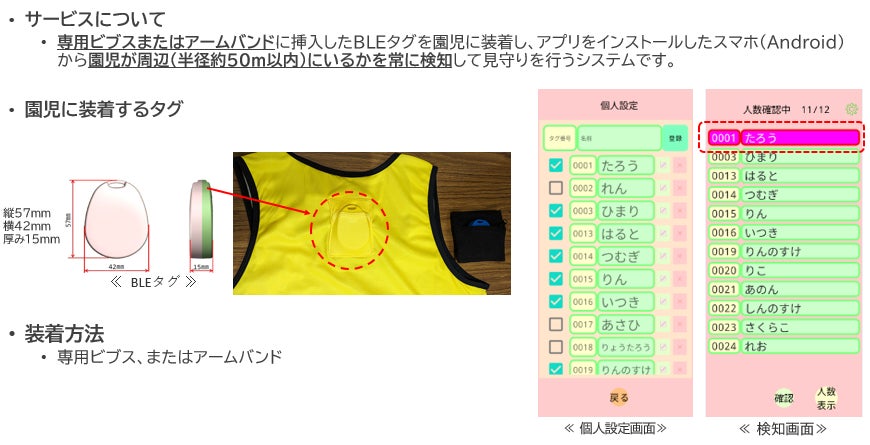

・株式会社アルファメディア

<事業者コメント>

机上や社内実証実験ではあぶりだせなかった問題点や課題が、実際に使われる現場での実証実験によって明確になり、非常に有意義な機会をいただけました。今回いただいた現場の貴重な生の声と、実験によって得られた分析結果を無駄にすることなく今後の製品作りに生かしてまいります。

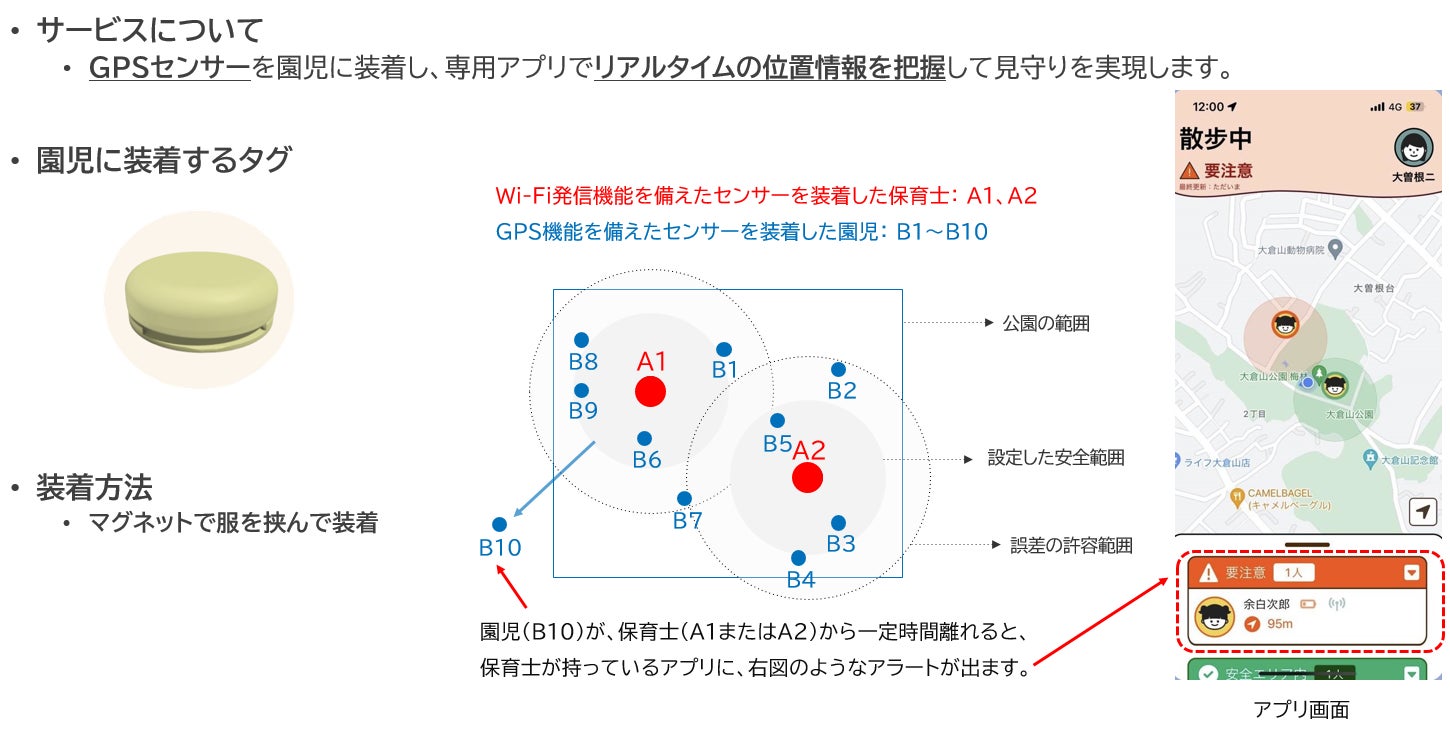

・余白文化(よはくぶんか)株式会社

<事業者コメント>

ICTを活用した子ども見守りサービスは、利便性と安全性のバランスが非常に重要であることを実感しました。今後はアラートの改善、充電器の開発、新機能の搭載など、改善に関する要望や提案を受けて、各項目を具体的に検討し、サービスの利便性や効果を向上させていきたいです。

・株式会社フォーカスシステムズ

<事業者コメント>

保育所、保育士、園児を同じ条件で複数回検証し、比較できる貴重な機会を頂くことができました。比較検証することで、よりよい製品開発につなげることができ、2024年3月から製品提供を開始させていただきました。今後も継続して製品改良をし、お客様のニーズに合わせた対応をしてまいります。ありがとうございました。

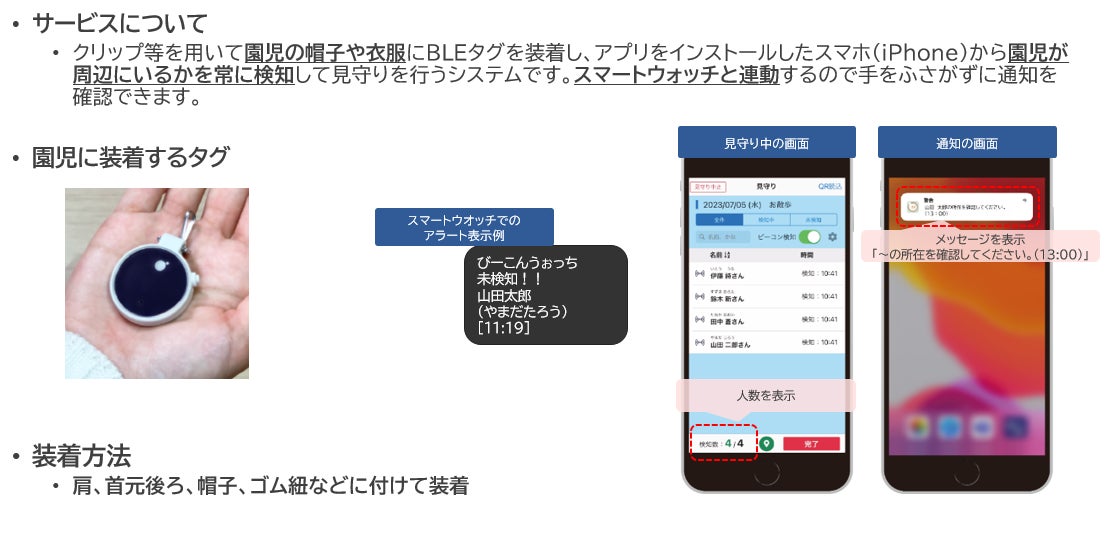

・株式会社ワイイーシーソリューションズ

<事業者コメント>

子どもが近くにいた場合も未検知アラートが出てしまう場面も多発していたため、設定値等の見直しを引き続き行う必要がありますが、死角などが多い場所での活動では役立てていただけるシステムであると感じます。屋外活動では精度の安定するGPS センサーの活用も検討を行います。

※BLE(Bluetooth Low Energy): 低消費電力で無線通信を行う技術。スマートフォンなどに広く利用されています。

※GPS(Global Positioning System): 人工衛星からの電波を受信して、地球上の位置や時刻を測定するシステムです。

実証実験の評価

【保育所等からのコメント】

✓ 実際に使用してみることで、ICT機器を保育で活用することの有効性を実感できました。

✓ 保育士が使用する際の運用方法や園児の反応にあわせて、事業者から改善や提案をして

いただき、実用に向けての可能性が広がったと思う。

【事業者からのコメント】

✓ 机上や社内実験ではあぶり出せなかった問題点や課題が、現場での実証実験によって明

確になった。

✓ 同じ園で実験を複数回でき、繰り返し比較検証ができる貴重な機会になった。

✓ 本検証をもとにした検証結果を今後の製品作りに生かしていきたい。

今後の展開

✓ 今回の取組を他の保育所等に紹介するなど、保育現場で活用できるICTサービスの情

報発信を積極的に行います。

✓ 保育所等へのICTサービス導入にあたっては、引き続き補助金の活用による支援を行い

ます。

✓ 今後も、「YOKOHAMA Hack!」の成果を生み出し、 「横浜生まれの新たな価値」とし

て全国に発信していきます。

A、評価項目を具体的な「行動表現」にすることで、評価がより客観的になり、また職員の課題を具体的に指導できる。

評価することは非常に難しく、評価者訓練を受けないと評価は出来ないと言われています。しかしそれは、評価項目が抽象的で何を評価すればいいのかわからないという原因が考えられます。

評価を行う難しさには、①人によって評価が変わる ②評価項目が不明確なので評価する人も、される人もわかりにくい、さらに③誤評価の原因(ハロー効果、偏り傾向、寛大化など)評価するということに困難さが付きまとっています。例えば「協調性」という表現で終わってしまう評価項目の場合、何が協調性なのか評価者が判断しなければなりません。抽象的な表現は職員をいろいろな視点から評価できることになり有用ですが、評価の公平性や客観性からみるとかなり深い問題が含まれています。具体的な行動表現にすることで、だれでも同じ理解とすることが大切です。

【具体的行動表現の実例】ご参考

評価項目:「感謝の気持ちをもってご利用者、職員に接する」

を具体的な評価項目にした場合に、例えば下記のような例となります。

例1:ご利用者や職場の仲間に感謝の気持ちで接することが出来、「○○さんのおかげです」や「ありがとう」が素直に笑顔で言える。

例2:ご家族様や見学、来訪者の目を見て、笑顔でお名前を添えて「ありがとうございます」と伝えている。

例3:他部署等の協力や理解があって自分が仕事ができる事に感謝して、相手の状態を配慮し、「お手伝いしましょうか」「何か私にできる事はないですか」と声掛けしている。

ご参考になれば幸いです。

Q 当法人では残業は、所属長による許可制としていますが、課長や主任により対応がまちまちでルールが形骸化しています。運用面でどのように改善していけば良いでしょうか。

A 労働時間管理は「時間外労働の管理」といっても過言ではありません。各部署の所属長が残業の必要性を判断し、適切時間を指示するなど、管理職の役割は重要です。職員、個々に勤務時間内に仕事を終える意識をいかにもたせるかが重要です。

一方、始業時刻=出勤時刻、終業時刻=退勤時刻 という認識で時間管理を行っている事業もいまだ多くあります。このような事業所には、労働時間の定義についてまずは指導教育する必要があります。つまり始業終業時刻と出退勤時刻は違うという認識をまずは持っていただくことです。労働時間に関する意味を理解することで、その時間管理意識を持って業務を遂行していくことは、今後、さらに重要なポイントになります。そのためには、まず指導いただきたいのは、時間外労働の「許可制」です。当然ながら業務は所定時間内に行うのが前提ですが、事情により残業になりそうな場合には、その理由と終業時刻を明記し、許可制とする必要があります。それにより、所定外労働割増をつける時間が明確になりますし、何より大切なことは各職員の時間管理意識を高めることができます。ただし、残業の許可制を規定に定めていても、許可を受けない残業のすべてが無効になるかというとかならずしもそうではありません。通常の業務をこなすうえで,所定時間内終わらないような業務量を要求したならば、残業時間に対して、黙示の承認があったということになり、残業時間に該当するという判断になりますので、適宜の指導が必要になります。

ただ、残業を所属長の許可制にしていても、申請された残業内容をよく理解せずに全部承認していたり、逆に、明らかに残業が必要な業務量にも関わらず許可をしなかったりと、所属長により対処の仕方はまちまちになりがちです。本当に必要な残業かどうか、どの程度の時間が必要かなどを判断して、適切な許可を与える必要があります。

残業許可制運用のポイント

- 残業の理由を明確にさせる

「何のために残業をするのか」「なぜ、その業務が残ってしまったのか」を確認します。例えば、許可申請の残業理由に「介護記録作成の為」とだけ記入させるのではなく、「なぜ

介護記録作成業務が残ってしまったのか」を記入させます。そうすることで、原因を本人と上司が確認しあうことで改善に繋げることができます。残業理由が本人の能力の問題であれば、個別指導や業務の標準化を進める必要があります。

- 残業内容の緊急性・必要性を判断する

その業務が「要当日処理」か「翌日処理で可」なのかをメリハリをつけて確認します。

またその業務は、「あなたがやらなければならない業務」なのか「次の交代勤務者で対応できる業務」なのかを確認します。

- 業務の上限時間(目安)を指示する

「その業務は30分で終えて」と目標時間を指示します。業務内容応じて適切な時間を指示することは必要です。但し、このことは「30分以上の残業は認めない」と上限設定をすることではありません。上限を超えて残業していても、事実上、黙認している状況であれば

それは「黙示の承認」に該当します。

・職員の健康状態にも配慮する

休憩はきちんととれたか、体調にお問題はないか、などを確認します。こうしたことは、日頃の部下とのコミュニケーションで行っておきたいところです。