保育

改定されたテレワークガイドライン

新型コロナウイルス感染症対策のため、テレワークを導入する企業が急増し、更なる感染拡大により、今後も導入を予定する企業は多いのではないかと思います。厚生労働省では、新たな日常・生活様式に対応する一層良質なテレワークの導入・運用を推進することを目的としてテレワークに関するガイドラインを改定し、2021年3月に公開しました。このテレワークガイドラインでとり上げられている労務管理上の留意点の中から、テレワークにおける人事評価制度とテレワークに要する費用負担の取扱いについて紹介します。

1.テレワークにおける人事評価制度

テレワークは非対面の働き方であるため、個々の従業員の業務遂行状況や、成果を生み出す過程で発揮される能力を把握しづらい側面があるとの指摘があります。そのため、企業が従業員に対してどのような働きを求め、どう処遇に反映するかといった観点から人事評価を実施することが基本となります。

具体的には、上司が部下に期待する役割やその達成水準等をあらかじめ具体的に示し、必要に応じてその達成状況について上司と部下が共通の認識を持つための機会を設けるなど、非対面の働き方において適正な評価を実施できるように、人事評価者訓練を実施する等の工夫が考えられます。

2.テレワークに要する費用負担の取扱い

テレワークを行うことによって、通信費や電気料金などの面で、従業員に過度の負担が生じることは望ましくありません。企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等によって費用負担の取扱いは様々であり、労使のどちらがどのように負担するか等についてはあらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等で規定しておくことが望まれます。

また、従業員自身が契約した電話回線等を用いて業務を行わせ、通話料、インターネット利用料などの通信費が増加する場合や、従業員の自宅の電気料金等が増加する場合、実際の費用のうち業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態を踏まえて合理的・客観的に計算し、支給することも考えられます。これに関連して、費用負担等に関する源泉所得税の課税関係については、国税庁から「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」が出ています。

日本年金機構の「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」が変更され、在宅勤務・テレワーク時の交通費や在宅勤務手当の社会保険の取扱いが示されました。この事例集によると、テレワークを実施するために必要となる費用を従業員に支払う場合には、社会保険の対象となる報酬等には含まないものの、在宅勤務手当として、例えば毎月5,000円を渡し切りで支給する場合には報酬等に含むとしています。支給方法によって取扱いが変わるなど複雑な内容となっていますので、不明点等は、弊所までお問い合わせください。

(次号に続く)

従業員から無期転換の申込があった場合の対応

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:

先日、パートさんの1人から期間の定めのない契約に変更して欲しいという希望がありました。変更しなければならないのでしょうか。

社労士:

そのパートタイマーの方との契約はどのようになっていますか。

総務部長:

1年ごとの契約にしており、確か10年位、働いてもらっています。

社労士:

なるほど。すでに長く雇用されており、今回、無期転換の申込をしてきたのですね。無期転換の概要を説明すると、①有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、②従業員が申込むことにより、③無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換できるというものです。今回申込があったパートタイマーの方は、いずれの要件にも該当していると思いますので、労働契約を無期にする必要があります。

総務部長:

そうなのですね。契約更新の時期は毎年4月ですが、いますぐ無期契約に変更する必要があるのでしょうか。

社労士:

いいえ。いまの有期労働契約は有効ですので、その内容を変更する必要はありません。次の労働契約から無期労働契約に変更することになります。

総務部長:

それでは来年4月の契約時に無期契約に変更すればよいのですね。ちなみに、パートさんからの申込は口頭だったのですが、書面を提出してもらう必要がありますか。

社労士:

従業員からの申込や会社の通知を書面で行う義務はありません。ただし厚生労働省は、トラブル防止のためにも「無期労働契約転換申込書」や「無期労働契約転換申込み受理通知書」のひな型を公開し、書面でやり取りすることが望ましいとしています。

総務部長:

なるほど。今後、申込が増える可能性もあるので、書面を準備することにします。その他、何か注意点はありますか。

社労士:

無期転換した従業員に適用する就業規則の整備が必要になります。パートタイマー就業規則は有期労働契約のパートタイマーの方にのみ適用となっていることもあるので、そのようなときは無期転換したパートタイマーの方に適用する就業規則を定めるとともに、特に定年の定めの部分をしっかり確認する必要があります。

総務部長:

ありがとうございます。一度、確認してみます。

【ワンポイントアドバイス】

- 有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、従業員からの申込により、無期労働契約に転換する。

- 無期労働契約への変更は、申込時点の有期労働契約が満了した日の翌日から行われる。

- 無期転換の申込や受理の通知は書面で行うことが望ましい。

(次号に続く)

新型コロナの小学校休業に係る休暇・妊婦の母性健康管理の休暇に対する助成金

昨年、新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大により設けられた小学校等の休業等に対応する助成金と、妊娠中の女性従業員の母性保護に対応する助成金は、職業生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりのための「両立支援等助成金」として、再度整理されました。以下でその内容を確認します。

1.小学校等の臨時休業等に対応する助成金

小学校等が臨時休業等になることで、子どもの世話のために会社を休まざるを得ない従業員がいます。これに係る助成金は、育児休業等支援コースの中で「新型コロナウイルス感染症対応特例」として設けられました。

主な要件は、以下のとおりであり、対象従業員1人あたり5万円で、1事業主あたり10人まで支給されます。

①次のいずれも実施していること

- 小学校等が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要がある従業員が取得できる特別有給休暇制度(賃金が全額支払われるもの)を、就業規則等に規定している

- 小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組み(※)を社内に周知している

※テレワーク勤務/短時間勤務制度/フレックスタイムの制度/始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)/ベビーシッター費用補助制度等のいずれか

②従業員1人につき、特別有給休暇を4時間以上取得させていること

2.妊婦の休暇取得支援のための助成金

妊娠中の女性従業員に対し、新型コロナに関する母性健康管理措置として休暇を取得させるときは、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース」に基づき助成金が支給されます。

具体的には以下のa.~c.のすべての条件を満たした事業主が支給対象となります。

- 新型コロナに関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性従業員が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度を年次有給休暇とは別に整備していること

- a.の有給休暇制度を新型コロナに関する母性健康管理措置の内容とあわせて従業員に周知していること

- 2020年5月7日から2022年1月31日までの間にa.の有給休暇を合計して20日以上取得させたこと

支給額は対象従業員1人当たり28.5万円で、1事業所(雇用保険の適用事業所)当たり5人までとされています。

更に、2.に関連する助成金として、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金」が設けられています。これは2.と同様の母性健康管理措置として有給休暇制度の整備等を行い、2021年4月1日から2022年1月31日までの間に合計して5日以上の休暇を取得させた場合に対象となります。支給額は1事業場(労災保険の適用事業場)につき1回限り15万円であり、2.と併給することが可能です。

(次号に続く)

5月から変更された雇用調整助成金の特例措置等

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大により、雇用調整助成金に特例措置が設けられ、これまで多くの申請が行われてきました。現状でも一部地域で緊急事態宣言が発出されるなど、未だ新型コロナの感染拡大が収束する見通しは立ちませんが、5月からは雇用調整助成金の原則的な措置の縮減が行われる一方、感染が拡大している地域、特に業況が厳しい企業等についての特例が設けられました。

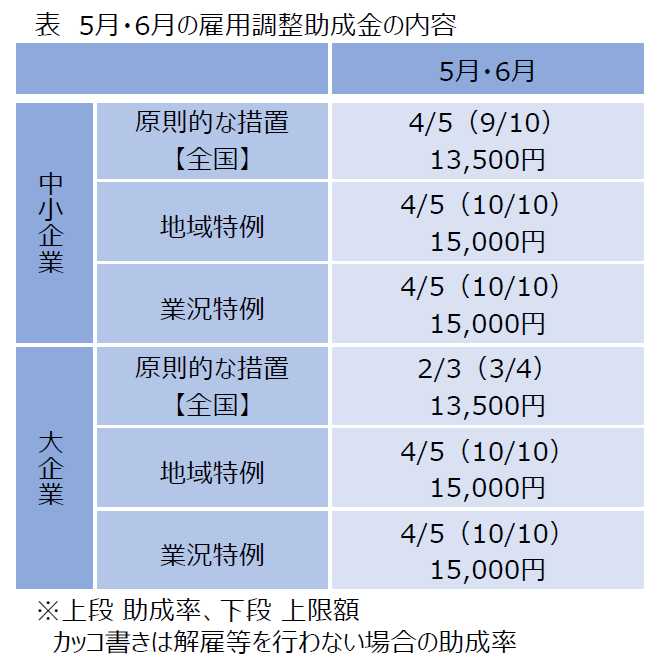

1.助成額と助成率の見直し

新型コロナの影響に伴う雇用調整助成金の特例は、2021年5月および6月について、①全国の原則的な措置、②地域特例(まん延防止等重点措置対象地域の知事による基本的対処方針に沿った要請を受けて、一定の営業時間の短縮等に協力する飲食店等の事業所)の措置、③業況特例(生産指標が前年または前々年の同期と比べ、最近3ヶ月の月平均値で30%以上減少した全国の事業所)の措置、の3つに分かれます。②③については2021年4月までの特例が、2021年5月および6月にも適用されることになりますが、①については、雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限が13,500円に、事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率が9/10に引き下げられました(右表参照)。

なお、緊急事態宣言が発令された地域では、厚生労働省令の改正等が行われ、特例措置が設けられる予定です。

2.対象者と支給上限日数の見直し

1.のほか、支給対象者と支給上限日数について、以下の見直しが行われました。

- 継続して雇用された期間が6ヶ月未満の雇用保険被保険者についても助成の対象者とすること等について、雇用調整助成金の対象期間の初日が2020年1月24日から2021年6月30日までの間にある場合に変更する。

- 新型コロナの影響による休業等について、雇用調整助成金に係る支給上限日数に加えて支給を受けることができること等とする期間を、2020年4月1日から2021年6月30日までに変更する。

2021年3月25日の厚生労働省の発表によると、7月以降については雇用情勢が大きく悪化しない限り、1.の措置についても、それぞれさらに縮減される予定です。新型コロナの感染状況とともに、雇用調整助成金の情報についても確認することが求められます。(2021年5月6日現在の情報に基づき作成しています。)

(次号に続く)

【介護・保育】人財定着ブログ5月号~ 「福祉事業所のキャリアパスとは㉓」

の続きです。

面談のポイント

①「評価点」「改善点」の両方をしっかりと部下に伝える

「ここがダメだった、あれも悪かった」などと、悪かった部分の指摘ばかりをすると、

部下・後輩は「失点を少なくすること」を意識し過ぎ、積極性を失います。人事評価の最大のねらいは「部下育成」です。評価においては、「しっかりとほめる」ことを忘れずに、必ず「評価できる点」と「改善点」の両方をしっかりと被評価者にフィードバックしてください。この明確なフィードバックが評価の透明性および納得性につながります。

②改善点の指摘には具体的なアドバイスを添える

評価においてはほめることが重要ですが、やはり改善点に触れておくことが必要です。

改善点を指摘する際には、自身の経験などを交えながら具体的なアドバイスを心がけます。部下の立場に立った適切なアドバイスが評価の信頼性の確保につながります。

【アドバイス例】

×: 業務を進めるうえで独断的なところがある。直したほうがいいよ。

○: △業務については、○○さんがスペシャリストだから、

○○さんと相談しながら進めたほうが良いと思うよ。私も若いころはすべて自分で

背負い込んでいたが、他の人の力を借りるのも大切な能力だって最近は思うよ。

(4) 下位評価を伝える際のポイント

①面談の流れ

・事前に問題だと感じることを徹底的に調べ、課題点を洗い出しておく(同時に解決策も考えておく)

・相手の気持ちに配慮しながら下位評価を伝える

・事前に用意しておいた課題点を本人と確認しながら、解決策を考える

・一緒に課題を解決しよう、という姿勢を示す

・期待をつげ、フォローする

②面談時のポイント

・何が問題なのかを明確にする

例えば仕事の手順が問題になっているということを伝えたい場合、必ず、「問題は仕事の手順だけ」であることをはっきりと伝えます。特に大切なのは、全てを否定しているわけではないということを明確にすることが必要です。

・自分の考えや意見を理解してもらうために、一度全てを受け入れる

自分の考えや意見を理解してもらうためには、一度相手の意見を受け入れた上で、

双方の問題点を整理していくようにします。

どちらかの意見に間違ったところがあっても、すべての意見を伝え合ったあとに話し合い、

修正していけば良いのです。

以上が、評価の結果を伝えるフィードバック面談の留意点となります。

2、重要なコミュニケーション手段としての面談

もちろん面談は評価結果を伝えるだけでなく、とても大切なコミュニケーションの手段です。介護職に携わるひとたちは、心に秘めた思いが強いがゆえに感情が先走ってしまい、その思いを言葉にして相手に伝えたり、自分の状態を認識して言葉にしたりするのが苦手な人が多いという特徴があります。そのためか、「うまく言葉にできないのですが・・・」ということをよく言います。また、ご利用者のためを思い、要求にこたえていくうちに際限がなくなり、自ら自己犠牲のモードに入っていき、結局はつらくなって辞めてしまう人もいるということをお伺いします。従って、上司はまずコミュニケーションをとりながら、かれらの気持ちや想いをよく聞くことが大切になります。そのような過程を経ずに、目標を押しつけてもそれは「やらされること」になってしまいストレスの温床になってしまうのではないでしょうか。したがって、まずはできるだけコミュニケーションの「場」を作ることが必要です。そもそも、日本人には求められないから主張しないという人が圧倒的に多いので、「ただコミュニケーションが大切」「部下とのコミュニケーションをとってください」といわれても「場」が無ければコミュニケーションをとることはなかなか難しいものです。ですから、上司やリーダー層の人たちは部下とのコミュニケーションの場をできるだけ多く、積極的に作っていくことが必要です。この「場」作りを、職場の「仕組み」にすることが出来れば

「場」づくりが業務の一つであるという認識が上司やリーダー層にできるようになり、

それによりコミュニケーションの「量」は飛躍的の増えることになります。

つまりここで大切なのは、コミュニケーションの時間は業務として作り出すものであって、「仕事に余裕があったら行う」ものではないという認識が必要であると考えています。

話を聞く「場」である面談を「定期的に」行う仕組みづくりを是非行っていただきたいと思います。そのような話をすると、現場管理者から言われるのは「人手不足でそんな時間的余裕がない」とか「上司と部下のシフトを調整するのが大変」もしくは「仕事でちゃんと声掛けでコミュニケーションをとっているからうちの職場は問題ない」といった言葉です。確かに慢性的な人手不足の中で現場を回していかなければならない現場管理者にとって、大きな負担であることはよくわかります。でも本当に部下とともに職場をよくしていきたいと思うなら、ぜひ「面談をやってみるには、どうすればいいのか」という発想で、施設長など経営陣の理解と協力を得ながら、実践のための知恵を絞っていただくことを、是非行っていただきたいと思います。

新型コロナによる休業時の労働者支援の動き

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)については、様々な支援策が設けられているものの、企業が助成金の活用を行わないことにより、本来、労働者が享受できる支援が行き渡らない状況も発生しています。そこで、給付金等を企業を経由せず、直接労働者に給付する仕組みの構築が進んでいます。以下では、大企業のシフト労働者等に対する休業の支援と、小学校等が臨時休業になった際の支援について確認します。

1.大企業にも拡大される休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金」という)は、当初、新型コロナの影響により事業主が労働者を休業させたものの、休業手当が支払われない中小企業の労働者を対象に、労働者の直接申請により給付が行われるものでした。

この対象が大企業で雇用されるシフト労働者等にも拡大されており、労働契約上、労働日が明確でない人としてシフト制、日々雇用、登録型派遣の人についても支給されることになりました。

2.直接申請による小学校休業等対応助成金

小学校休業等対応助成金は、小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため仕事を休まざるを得ない保護者に対して有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主が、休暇中に支払った賃金相当額を受給できる制度です。今回、この基本的な考え方は崩さずに、2020年2月27日から3月31日までの休みについては小学校休業等対応助成金を労働者が直接申請し、2020年4月1日から2021年3月31日までの休みについては、休業支援金の仕組みにより労働者が直接申請することにより給付する運用が開始されました。

支給対象は、以下を満たす必要があります。

- 助成金について労働局に労働者から相談があり、労働局から事業主に助成金活用・有給の休暇付与の働きかけを行ったものの、事業主がそれに応じなかった。

- 小学校等の臨時休業等のために仕事を休み、その休んだ日時について、通常通りの賃金等が支払われていない部分がある。

- 小学校休業等対応助成金(個人申請分)および休業支援金の申請にあたって、事業主記載欄の記載や証明書類の提供について、事業主の協力が得られる。

- 2020年4月1日から2021年3月31日までの期間の休業支援金の申請にあたり、その労働者を休業させたとする扱いに事業主が同意する。

都道府県労働局に「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」が設けられ、労働者からの相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけ等を行うことになっています。労働者が相談した場合には、労働局から問い合わせが入るため、制度の概要を押さえておきましょう。

(次号に続く)

出向者の社会保険の取扱い

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:

今後、当社の従業員の能力開発を進めるために、取引先の企業に在籍出向をさせたいと考えています。詳細はこれから検討することになりますが、社会保険の取扱いについて教えてください。

社労士:

わかりました。まず雇用保険については、出向者は出向元企業と出向先企業の双方と雇用関係がありますが、両方で適用されるわけではありません。生計を維持するのに必要な主たる賃金を受けている企業の方で適用します。

総務部長:

いまのところ、本人には当社から賃金を支給し、出向先企業から当社へ賃金の負担金を支払ってもらう予定です。この場合には、雇用保険は当社のまま加入し続けることになりますね。

社労士:

そうですね。次に労災保険ですが、実際に出向者が労務提供を行う先で適用となるため、出向先企業で適用します。出向先で被保険者となる手続きは不要ですが、労災保険料は出向先の被保険者として算入することになるため、出向元で出向者の賃金を支払っている場合には、出向先企業に支払った賃金額を連絡し、出向先で出向者の賃金を含めて労災保険料を算出します。

総務部長:

労災事故は実際に働いている現場で起きるため、労務提供を行う出向先で加入するのですね。

社労士:

その通りです。最後に、健康保険・厚生年金保険は、出向元企業と出向先企業のうち、使用関係があり報酬を支払う企業(一方または双方)で適用を受けます。今回は、自社で賃金を支払う予定ですので、現行のままの適用になります。なお、出向元企業と出向先企業の両者で適用となる場合には、二以上事業所勤務届を提出することになりますので、ご注意ください。

総務部長:

ややこしい手続きになるのですね。

社労士:

賃金の支払い方等で取扱いが異なってくるため、出向規程で社会保険の取扱いを定め、具体的な出向の内容を出向先企業との出向契約書など書面で取り交わすべきでしょう。

総務部長:

なるほど。以前に、出向規程を作成していたと思いますので、中身を確認してみます。また不明点が出てきたら、相談します。

【ワンポイントアドバイス】

- 雇用保険、健康保険・厚生年金保険は、出向元企業・出向先企業の賃金の支払い状況によって適用が異なる。労災保険については、賃金の支払い状況に関わらず、出向者が労務提供を行う企業で適用となる。

- 出向における社会保険の取扱いを出向規程に定め、実際に出向を行う場合には、出向元企業と出向先企業との出向契約書の中で社会保険の取扱いを明確にする。

(次号に続く)

次世代法の一般事業主行動計画策定と指針改正

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために、国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにすることを目的として次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という)が制定され、2005年4月1日に施行されました。当初は10年間の時限立法でしたが、法改正により2025年3月31日まで10年間延長されています。さらに、2021年2月には次世代法に基づく行動計画策定指針(以下、「指針」という)が改正され、2021年4月1日に適用となることから、ここでは次世代法の内容と改正された指針について確認します。

1.行動計画の策定

次世代法では、常時雇用労働者数101人以上の企業に対し一般事業主行動計画(以下、「行動計画」という)を策定し、一般への公表および従業員への周知を求めており、さらに行動計画を策定した旨を、都道府県労働局に届け出ることを義務としています(100人以下の企業は努力義務)。

行動計画の内容は各企業で検討し、決定することになりますが、従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むにあたって、「計画期間」、「目標」、「目標を達成するための対策の内容と実施時期」を盛り込むことになっています。

2.行動計画策定指針の改正

行動計画の策定においては、指針の「一般事業主行動計画の内容に関する事項」に掲載されている項目を参考にするとよいでしょう。

今回の改正により、「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」として、以下の内容が盛り込まれました。

- 不妊治療のために利用することができる休暇制度(多目的休暇を含む)、半日単位・時間単位の年次有給休暇制度、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワーク等の導入や、その他の措置を講ずる。

- 1.の場合、以下の取組みを併せて行うことが望ましい。

・両立の推進に関する取組体制の整備

・従業員に対するニーズ調査と、その結果を踏まえた措置を講ずること

・企業の方針や休暇制度等の具体的措置について従業員への周知、社内の理解促進、相談対応の実施 - 休暇制度等の運用にあたって、不妊治療に係る個人情報の取扱いに十分留意することが必要。

厚生労働省では、働きながら不妊治療を受けられるように、不妊治療と仕事の両立を支援しています。不妊治療をしている多くの従業員が会社にその旨を伝えられていない現状もあるようです。まずはニーズの調査といった取組みから始めてもよいかもしれません。

(次号に続く)

今国会で審議が進められる男性育休取得促進等

厚生労働省が行った令和元年度雇用均等基本調査によると、男性の育児休業(以下、「育休」という)の取得者の割合は7.48%となり、平成30年度の6.16%と比較すると上昇はしているものの、その上昇幅はわずかに留まりました。少子高齢化を止めるためにも男性の育休取得促進は最重要の政策となっており、今国会では以下の法改正(主だったもの)が審議されています。

1.男性育休取得促進策

①出生時育休の創設

子どもの出生後8週間以内に、4週間まで取得することができる柔軟な育休の枠組みが創設される予定です(出生時育休)。出生時育休では、より休業を取得しやすいように、休業の申出期限を原則休業の2週間前までとし、2回に分割して取得することができるよう検討されています。

また、労使協定を締結している場合に、従業員と事業主の個別合意により、事前に調整した上で出生時育休中に就業できるようにすることも改正法案に含まれています。

②雇用環境整備と個別の周知・意向確認義務

妊娠・出産をした従業員や、配偶者が妊娠・出産をした従業員が申し出たときに、個別に育休等の制度の周知および育休の取得意向の確認のための措置を講ずることが、事業主に義務づけられる予定です。

③育休の分割取得

現行の育休は、一定の事由がない限り1子につき1回のみの取得です。これを分割して2回まで取得することができるようになる予定です。

④育休取得状況の公表義務付け

常時雇用労働者数が1,000人超の企業に対し、育休取得状況の公表が義務付けられる予定です。

⑤有期雇用労働者の取得要件の緩和

有期雇用労働者の育児休業および介護休業について「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という取得要件が廃止される予定です。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することができるように検討されています。

2.社会保険関係の改正

1.の変更に伴い、雇用保険の育児休業給付に関しても必要な変更が行われ、また、出産日のタイミングによって育児休業給付の受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例が設けられる予定です。

さらに、短期の育休の取得に対応するため、月内に2週間以上の育休を取得した場合には、その月の社会保険料が免除されるようになり、

賞与に係る社会保険料については1ヶ月を超える育休を取得している場合に限り、免除の対象とすることも検討されています。

4月13日現在、国会で審議が行われている状況ですが、成立後には就業規則(育児・介護休業規程等)の大幅な変更が必要になる内容であるため、事前に概要を確認しておきましょう。なお、改正法が成立すると2022年4月以降、複数回に分けて施行される予定です。

※2021年4月13日現在の情報に基づき作成しています。

(次号に続く)

【介護・保育】人財定着ブログⅣ4月号~ 「福祉事業所のキャリアパスとは㉒ 」

の続きです

今回は、評価を行った後にその結果を伝えるフィードバック面談を中心についてお伝えしたいと思います。すでにお伝えしていますが、人事評価の目的を「人材の育成」とするならば、面談というコミュニケーションの場を通じて、頑張った点を「認め」また、課題とすべき点に関して指導・アドバイスをしていくことは評価者の役割として非常に大切です。

1.人事評価のフィードバック面談

評価後の面談を、単に結果のフィードバックを行う場とするのではなく、部下のモチベーションアップのために、是非有効に活用してほしいと思います。具体的には、下記の点に留意をしながら面談を行うことで、部下が出来るだけ話しやすい環境を作ることはとても重要です。

(1) 面談時の環境のポイント

①面談場所の確保

面談の様子が他人から見えないように部屋を確保します。もし用意できない場合でもパーテーションなどで区切った環境を用意します。(特にマイナスの内容があった場合、聴いている姿は誰にも見られたくないし、その内容は聴かれたくないものです。)

②面談場所の広さ

理想的な面談場所は、適度な広さで清潔に整理整頓されている環境です。窓や植物があれば気持ちも和み、なお良い環境となります。

特に、狭過ぎるのは要注意です。お互いの目と目の距離が近く、窮屈で気が抜けず、言いたいことが言えなくなるか、または、反対に、熱が入り過ぎて、険悪になる可能性もあります。

③面談時の距離

物理的な距離により上司と部下の心の距離も決まるといわれ、意外と重要です。部下に近づきすぎずかつ遠すぎず、また、面談資料が見えない距離(1.2m~1.5m)が理想的です。

④座る位置

机の角を使って相手と90度になるように座ると、相手の表情が視野に入り、かつ緊張感を与えずに話しやすいと言われています。

・向かい合って座る場合

正面から目線が合い、部下の緊張度が高まります。場合によっては、部下が緊張しすぎて話

しづらくなることがあります。

・隣に座る場合

部下との距離が大変近くなり、親近感は増します。しかし場合によっては、なれなれしい印象を与え、かえって話しづらくなることがあります。

(2) 面談の進め方

①面談は1対1で行う

面談は真剣な場であり短時間に深い意味合いを伝え理解し、納得してもらわなくてはなりません。複数の面談は他人の視線をストレスに感じてしまい、話を集中して聴くことができません。話すときには、部下の目をみて真剣に話すことが基本です。

②開始時の注意点 ~ 開始時はけじめをつけて、礼儀正しく

面談は忙しい時間の中で受けてもらうという姿勢で臨み、部屋で部下を待ち、上司から椅子を勧めます。温かい姿勢で丁寧に応対することで、謙虚な気持ちになり上司と同じ姿勢が保たれることになります。上司は部下を迎え入れる姿勢が大切です。

③面談の流れ

起承転結のように、面談にも流れがあります。フィードバック面談は下記の流れをイメージしてください。

ステップ1: 何気ない会話からスタートして、ねぎらいの言葉、目標の確認から始めます。

ステップ2: 自己評価した内容を説明し感想を述べてもらいます。そして、下記に留意して目標達成度について部下自身の評価の説明してもらいます。

・達成できた目標について …… 成功要因を明確にする

・達成できなかった目標について …… 問題点を確認・把握する

・上司評価とちがう場合 …… 自己評価の理由を詳しく聞く

ステップ3: 評価内容を伝える

上司の評価を話す。もちろん誉めることはモチベーションアップの最短距離につながる

■ポイント

・ステップ2とステップ3の順序を逆にしないこと。最初から上司評価を伝えるのは、絶対にNGです。部下は自分の意見や感想を言いづらくなる為です。

・部下個人をよく理解すること

・ピント外れではない、部下が納得する誉め方をすること

・具体的な誉め方をすること

・心から誉めること

ステップ4: 良い点と改善点の双方を伝える

成功要因と今後の問題点を明確にし,次回への課題とする

ステップ5: 日頃の思い等を聴く。雑談的な時間をもつことも大切です。話を聞くときには「受容」と「共感」を忘れずに、日ごろの思いもしっかりと聞くことが大切です。

ステップ6: お礼を言って終了する。最初と同様に礼儀正しく終了する