保育

【介護・保育】人材定着ブログ10月号~ 「福祉事業所のキャリアパスとは⑰」

の続きです。

今月号も先月号に引き続き、人事制度(キャリアパス)の運用に関して

Q&A形式にてお伝えします。

Q7、処遇改善加算の給付は、全員一律、一定割合で一時金として支給しているが、職員のモチベーションにはつながっていない

A7 全員一律ではなく、評価結果の処遇反映に対する財源としたり、「採用」「定着」に貢献出来るような各種手当を工夫することで、モチベーションを高めている。

【処遇改善加算金の支給方法実例】

- 賞与・昇給の支給額決定に際し評価結果を反映させる財源として、処遇改善加算の一部を充当している。

- 住宅手当に活用。アパート暮らしの人は可処分所得が少ないので、処遇改善を財源に月額5万円に引き上げる(採用効果)。

- キャリア加算手当を新設。キャリアアップのモチベーションに活用。

- リーダー、管理者手当の増額。負担が増える管理者に報いるために活用。

- 「シングルマザー手当」の新設。シングルマザーの生活を支援する手当新設。

Q8 評価者であるリーダーや管理者が、評価や面談に不安感を感じ、職場での実践ができない。

A8評価者研修やフィードバック面談研修を受講し、方法論を学び実践で活用している。

人事評価を行うことは、上司にとってかなりの負担で、ましてやその結果を部下に説明するフィードバック面談等は大変重荷、などと言うご意見は、評価者の方々からよく伺います。ただ、それは、「評価」という言葉の印象にとらわれている結果であって、実際には評価の仕方を具体的に理解していないがゆえに誤解されているケースがとても多いのです。

評価者として「やるべきこと」と「やってはいけないこと」を理解し、それを実践すれば、だれでも評価を行うことができます。

Q9キャリアパス・評価制度を作っても、総務担当が変わったことで、継続性がなくなってしまった

A9,「キャリアパス規定」もしくは「人事評価規定」として、社内規定として文書化したり、また全職員へのキャリアパスの「見える化」にも工夫をしている。

社内規定の一つとして「人事評価規定」を文書化されることをお勧めしています。「評価制度が、いつの間にか運用しなくなってしまった」などということが無いように、キャリアパスや人事評価の運用は、社内監査等の対象として定期的にその運用が適切になされているかどうかチェックされなければなりません。つまり法人のガバナンス機能として、運用を継続していくためにも、それが文書化されルールに従った運用がなされているかが確認されなくてはなりません。下記の文書化の事例(抜粋)をご紹介いたします。

- 規程趣旨

この規程は、法人職員に対するキャリアパスの実施を通じて職員の資質向上を図り、もって人事管理の適正化、組織の活性化、地域貢献に資することを目的とする。

2 キャリアパスの定義

この規程においてキャリアパスとは、法人が職員に対し職業人として必要な能力と処遇について具体的な内容を職能等級、職位、職層、求められる能力を示すことにより、職員が自らの目標を設定し努力するための道筋を示したものと定義する。

3 キャリアパスの意義

キャリアパスを整備する意義は、法人が人材育成を何よりも重要であると認識し、働く人の成長を願い目標を設定し努力を重ねることができる環境整備の一つとすることにある。運用にあたって、資格等級制度、人事評価制度、研修制度との連動を図ることによりキャリアパスを法人経営の重要なツールとして定着させる。これにより、職員が自らの将来像を描きながら日々の業務に邁進できる環境を実現させる。

4 主管部門・担当部門・監査部門

キャリアパスを実施するにあたり、以下の通り、主管部門・担当部門・監査部門を定める。

主管部門 法人本部に「法人本部キャリアパス運営委員会」を組織する。

担当部門 各事業所に、事業所責任者を中心とした「○○事業所キャリアパス運営委員会」を組織する。

監査部門 「キャリアパス制度運営監査委員会」を第三者委員会として組織する。委員会は、人事考課制度等に専門知識を有した者、被評価者代表、評価者代表、法人本部代表者などから構成する。

・・・・・

また、キャリアパスの「見える化」ですが、本来の「見える化」とは「問題点の可視化」という意味ですが、ここでは「理解を深めるためのビジュアル表現」という意味で使用しています。つまり、キャリアパスをよりわかりやすく表現することで、求職者に対してアピールできるほか、在職している職員のモチベーションを高める効果もあります。さらに言うと、「退職したくなったが、少し我慢すれば次のステップに進めるので、もう少しだけ辛抱しよう」という、離職防止効果までを期待できます。

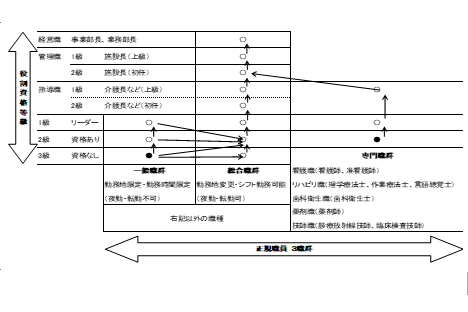

- キャリアパスの「見える化」の事例

健康保険の被扶養者の範囲と収入の基準

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:

健康保険における被扶養者の範囲について従業員の理解が進んでいないようですので、ポイントを教えていただけませんでしょうか。

社労士:

承知しました。被扶養者の範囲と収入の基準という2点について、ポイントを確認しておきましょう。まずは被扶養者の範囲ですが、原則として、三親等以内の親族であることが求められます。

総務部長:

確か被扶養者の範囲は、従業員から見て曾祖父母や曾孫、甥や姪まででしたよね。

社労士:

そうですね。これに加え、配偶者は事実上の婚姻関係も含み、その配偶者の父母や子も含まれます。被扶養者は、従業員(被保険者)に生計維持をされている必要があり、同一世帯(同居して生計を共にしている状態)が求められる人もいます。

総務部長:

生計維持の確認における収入の基準について「配偶者が会社を辞めたから扶養に入れたい」という相談で迷うことがあります。

社労士:

所得税の扶養親族は1月1日~12月31日までの所得額により判断しますが、健康保険の被扶養者は年間収入で判断します。そのため、被扶養者になる日より前の収入は関係ありません。したがって、配偶者が退職をしてその後の収入がなくなるのであれば、すぐに認定を受けて被扶養者になることができます。

総務部長:

その際ですが、基本手当(いわゆる失業手当)も年間収入に含まれるのですよね?

社労士:

そうですね。被扶養者の収入の基準は年間収入が130万円(被保険者になる家族が60歳以上または一定の障害者の場合は180万円)未満ですので、1日当たりに換算すると、130万円÷360日(30日×12ヶ月)で計算し、3,612円未満となります。例え90日分(年間収入換算で130万円未満)であっても、1日あたり3,612円以上の失業手当を受給している間は被扶養者にはなれません。

総務部長:

なるほど。年間の合計額で判断するわけではないのですね。

社労士:

はい。また、自己都合で退職したとき等の場合には、2~3ヶ月間、失業手当が受給できない給付制限期間が設けられますが、この給付制限期間に収入がなければ被扶養者となることができます。ただし、1日あたり3,612円以上の失業手当を受給し始めた時点で、被扶養者から外す必要が出てきます。

総務部長:

家族の退職理由とその後の収入の状況は、細かく確認が必要になりそうですね。今後、被扶養者にしたいという申し出があったときには注意するようにします。

【ワンポイントアドバイス】

1. 原則として三親等以内の親族が、健康保険の被扶養者となることができる。

2. 1日あたり3,612円未満の失業手当であれば、健康保険の被扶養者となることができる。

(次号に続く)

マイナンバーカードの健康保険証利用と広がるマイナポータル活用

2020年9月1日現在のマイナンバーカード交付枚数率は全国で19.4%に止まっています。そこで国は2020年9月よりマイナポイントの付与を開始するなど、マイナンバーカードの普及を促しています。そこで今回は、マイナンバーカードの今後の動きなどをとり上げます。

1.マイナンバーカードの健康保険証利用

2021年3月(※)より、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになる予定です。マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合には医療機関・薬局の窓口の顔認証付きカードリーダーでマイナンバーカードを読み取り、患者の本人確認等が行われることになります。これに伴い今後健康保険証が廃止されるわけではありません。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する際のメリットとしては、主に以下の5点が挙げられています。

- 就職・転職・引越をしても健康保険証として引き続き使える。

- 本人が同意をすれば、初めての医療機関等でもこれまでに服用した薬の情報が医師等と共有できる。

- マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報を確認できる。

- マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単になる。

- 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払が免除される。

従業員にとっては、転職や結婚等のライフイベント時に健康保険証の発行を待たずに医療機関等を受診できることから、今後マイナンバーカードを申請し、利用するケースが増えてくることが予想されます。

※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。

2.広がるマイナポータルの活用

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、交付されたマイナンバーカードを用いて利用の申し込みをする必要があります。この申し込みは、マイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)により行います。

マイナポータルでは、すでに市町村の子育てや介護をはじめとする行政サービスの検索やオンライン申請、届出ができます。また、外部サイトを登録することでマイナポータルから外部サイトへのログインも可能となり、例えばマイナポータルからe-Taxを利用できたり、マイナポータルとねんきんネットとの連携ができます。今後、マイナポータルの利用は広がっていくことが想定されます。

国はマイナンバーカードの健康保険証利用を促進するために、医療機関・薬局に対し顔認証付きカードリーダーの無償提供をしており、また、それ以外の費用についても補助を出しています。どの程度普及するかは不透明ですが、マイナンバーカードの健康保険証利用により従業員の利便性が向上する面もあることから、従業員には制度の周知を行うとよいでしょう。

(次号に続く)

新型コロナウイルス感染症に関連する助成金の期間延長等

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大に伴い、政府は助成金の拡大や新設をして企業への支援を続けてきました。今回、これらの助成金の対象期間等の見直しが行われましたので、その内容を確認しておきましょう。

1.雇用調整助成金等の特例措置の延長

従業員の雇用維持のために雇用調整(休業等)を実施する企業に支給されている雇用調整助成金は、新型コロナへの対応に係る特例措置として生産指標要件の緩和や助成率の引上げ、助成額の上限の引上げ等が行われてきました。また、雇用保険に加入していない従業員を対象とした緊急雇用安定助成金も創設されています。このような特例措置等は、主に2020年4月1日から9月30日における休業に対し行われていましたが、これが12月31日まで延長されました。

なお、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、今後特例措置等は段階的に縮小されることも予定されています。

2.小学校休業等対応助成金の期間の延長

新型コロナへの対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話をする保護者(従業員)に対し有給休暇を取得させた場合、小学校休業等対応助成金の対象となります。

当初は2020年2月27日から9月30日までの休暇が対象となっていましたが、12月31日までに取得した休暇について対象となりました。

3.妊婦の休暇取得支援助成金の要件緩和

新型コロナに関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性従業員が安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる環境を整備するため、有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を支援する助成制度(新型コロナに関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金)が設けられています。

助成金を受給するためには、企業は対象となる有給の休暇制度を整備し、従業員に周知する必要があります。この周知の期限について、2020年9月30日までとなっていたものが、12月31日まで延長となりました。

なお、2021年1月31日までに取得した休暇が助成金の対象となっており、この期限についての変更はありません。

雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金の支給要件の中に休業等規模が設けられており、休業日数(短時間休業を含む)が少ないときにはそもそも助成金の支給対象となりません。緊急事態宣言解除後には、新型コロナへの対策をしつつ経済活動を回復させる動きが進んでおり、休業は継続しているものの、休業等規模要件を満たさないケースも出てきているようです。雇用調整助成金等の活用を検討されるときには、この休業等規模の要件にご注意ください。

(次号に続く)

【介護・保育】人材定着ブログ10月号~ 「福祉事業所のキャリアパスとは⑯」

の続きです。

今月号も先月号に引き続き、人事制度(キャリアパス)の運用に関して

Q&A形式にてお伝えします。

Q5、何をどうすれば、良い評価が得られるのかが、わからないので、評価自体が評価のための評価になり、マンネリになっている

A5、「何をどうすれば、いい評価が得られるのか」。被評価者からすれば当然知りたい内容ですし、それが法人の求めている職員像につながることになるわけです。ところが、評価者側の都合で、もしくは評価者側の裁量の幅をできるだけ大きくできることを目的に、評価項目を抽象的な表現にしたり、評価点のつけ方などがブラックボックスにしているケースがあります。この場合、「求められる職員像」が明確にはならないので、目標自体に具体性が欠けることになります。

弊社が推奨する職能評価や行動評価は、事前に評価される内容が具体的に分かっているだけではなく、点数のつけ方もオープンにしているので、透明性が担保されるだけでなく、各職員においては自己成長の実感が可能になります。評価制度が本当の意味で職員を育てるための制度にするには、次に述べる視点がとても大切になります。

- 組織全体のレベルアップを図ることを目的とする。

評価によって優秀な職員を発見することも大切ですが、それよりも先に行わなければならないことは、普通の職員の能力を高めることによって組織全体のサービスの質を上げることなのです。一人の優秀な職員のヤル気を高めるよりも、多くを占める普通の職員のヤル気を高めることの方が大切であることを理解してください。

- 部署別、職種別、そして等級別に「期待される職員の努力」を具体的に明記する。

- はじめから「どんな努力をすれば良い評価(SまたはA評価)になるか」を明示しておく。この内容が「期待される職員像」となり、全ての職員に、期の初めから「こんな努力をしてほしい」と明示する。

評価は学校で行われるような試験や通信簿ではありません。学校の教育では、教科書に基づいて教えていき、期末または年度末に試験をして結果だけを測定し、評価すればいいのですが、職場ではそうではなく、どんな問題を出すのか(つまりどんな行動を期待しているのか)を初めに明確にしておいて、出来るだけ多くの職員が優秀な成績、つまり5段階評価ならS評価やA評価を取ってもらうようにすることが必要なのです。

その場合、必ず意見として聞こえてくるのが、「良い評価が増えれば、人件費が増加してしまうのでは?」という懸念です。もちろん、評価結果を反映させる処遇の財源(例えば、処遇改善加算)は確保しておきながら、その財源の限度内で分配を行う管理手法は必要になってきます。

Q6 評価はするも、結果をフィードバックしていないので、職員は何がどう評価されたかわからない

A6、評価フィードバックを年2回実施し、さらに個別面談(毎月)にて課題解決のフォローを行っている。

人事評価でもっとも大切なキーワードは何でしょうか。それは「透明性」と「納得感」です。透明性とは、人事評価でいえば、どういう評価項目で、だれがどのようなプロセスで評価をしているのかが明確であること。また「納得感」とは、なぜその評価結果になったのか被評価者が理解し、納得することです。しかしながらこの納得感が生まれるのはそう簡単にはいきません。なぜなら多くの職員は、自分は一所懸命仕事をし、それなりに仕事で貢献していると思っているからです。しかしながら、上司の評価がそのようなものでない場合には、だれしも心穏やかでは、いられないはずです。半ばあきらめて、表面的に納得したフリをしている場合も多いのではないでしょうか。それでは納得感を醸成するにはどうすればいいのか。まず、絶対に必要なのが、フィードバック面談です。面談では、自己評価と上司評価が明らかに違っている項目に着目し、その評価にした根拠を具体的に話し合うことで、お互いの視点や期待レベルを知ることができ、初めて「納得感」が醸成されてくるものです。

深夜業に従事する従業員に実施が必要な健康診断

企業が実施すべき主な健康診断には、雇入れ時の健康診断と定期健康診断があります。そのほかに深夜業などの特定の業務に常時従事する従業員(以下、「特定業務従事者」という)に対する健康診断があり、配置替えの際と6ヶ月に1回、実施する必要があります。今回は、この特定業務従事者の健康診断をとり上げます。

1. 深夜業を含む業務とは

特定業務従事者の健康診断の対象となる人は、例えば多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務や、深夜業を含む業務などに従事する人で、労働安全衛生規則に定められています。

このうち深夜業を含む業務は、常態として深夜業(午後10時から午前5時まで)を1週間1回以上または1ヶ月に4回以上行う業務と通達されています。工場で交替制勤務により深夜業を行っているような場合が該当しますが、これ以外にも、所定労働時間の一部が午後10時から午前5時までの時間帯に及ぶ場合も該当します。

2.パートタイマーの健康診断

短時間労働者(いわゆるパートタイマー)についても、以下の①と②の両方を満たす場合は、雇入れ時の健康診断と定期健康診断を実施する必要があります。

-

期間の定めのない労働契約により使用される人であること(※)。

-

1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

※期間の定めのある労働契約により使用されるパートタイマーの場合は、契約期間が1年以上である場合や契約更新により1年以上使用されることが予定されている場合、および1年以上引き続き使用されている場合(特定業務従事者健診の対象となる人については、1年以上を6ヶ月以上に読み替え)。

3.パートタイマーで特定業務従事者の場合

2.についてはあくまでも雇入れ時の健康診断と定期健康診断について指しているものです。2のa.およびb.に該当しないパートタイマーが特定業務従事者に該当するときには、雇入れ時の健康診断や定期健康診断の実施が不要な場合であっても、特定業務従事者の健康診断を実施しなければなりません。

例えば週3日、午後5時から午後11時まで勤務をする場合、特定業務従事者の健康診断の実施が必要です。

法令改正により、健康診断個人票等に対する医師等の押印と、定期健康診断結果報告書等の産業医の押印が不要になりました。この背景には、健康診断に関する情報を活用するために電子化を進める狙いがあるようです。

(来月に続く)

厚生年金保険の標準報酬月額の上限の改定

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

社労士:

健康保険・厚生年金保険では、会社や被保険者が負担する保険料額の決定や、傷病手当金等の給付額の決定、老齢年金額の計算等に標準報酬月額が用いられますが、2020年9月分から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改定されました。

総務部長:

少し前に日本年金機構から届いた案内で見たような覚えがありますが、どのように変更されたのでしょうか。

社労士:

1等級から31等級まであったものに、新等級である32等級(標準報酬月額650千円)が追加されました。31等級に該当するのは報酬月額が60万5,000円以上63万5,000円未満の場合となり、32等級に該当するのは報酬月額が63万5,000円以上の場合となっています。

総務部長:

なるほど。当社でも取締役クラスで数名の被保険者が該当しそうですね。ところで、なぜ上限が改定されたのでしょうか。

社労士:

標準報酬月額の上限は、厚生年金保険法で年度末(3月31日)の状態により見直すと規定されています。具体的には、年度末における全厚生年金被保険者の平均報酬月額の概ね2倍が上限額を超え、その状態が継続するときには、その年の9月1日から上限を改定することになっています。

総務部長:

そうですか。てっきり厚生年金保険の保険料収入が不足しているので、上限を改定するのかと思ってしまいました。

社労士:

確かにそのように感じられるかもしれませんね。厚生労働省が公表している資料を確認すると、2016年3月末から先ほど説明した平均額の概ね2倍を超えていたようです。

総務部長:

ちなみに今回の上限の改定に伴って、会社で何か手続きすることはあるのでしょうか。

社労士:

改定された上限である32等級に該当する被保険者がいる場合には、日本年金機構で自動的に変更され、9月下旬に会社へ通知が届くようです。そのため、手続きは必要ありません。ただし、厚生年金保険料は当然変更になるため、給与から控除している厚生年金保険料は変更してくださいね。

総務部長:

承知しました。それでは日本年金機構からの通知を待ちたいと思います。

【ワンポイントアドバイス】

1. 2020年9月1日より厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改定されて32等級(標準報酬月

額650千円)が追加された。

2. 新等級に該当する被保険者がいた場合でも届け出は不要であり、日本年金機構から通知

が届く。

3. 新等級に該当する被保険者がいた場合には、給与から控除する厚生年金保険料を変更し

なければならない。

(次号に続く)

短縮される雇用保険の基本手当の給付制限期間

会社を退職し転職活動をするような場合には、雇用保険の基本手当を受給するケースが多いかと思います。基本手当は就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある場合に支給されるものですが、離職理由によっては一定の期間、基本手当を受け取れない期間が設けられています。今回、この取扱いが変更されることとなりました。

1.待期期間と給付制限期間

雇用保険の基本手当は、会社がハローワーク(公共職業安定所)で手続きをした雇用保険被保険者離職票を、従業員が退職後にその住所地のハローワークに持参し、受給手続きをすることにより支給されます。

受給手続きを行った後には7日間の待期期間があり、待期期間後に原則として4週間に1回失業していることの認定を受けて、基本手当が支給されます。

ただし、自己の責に帰すべき重大な理由で退職した場合(以下「懲戒解雇による退職」という)と、正当な理由のない自己都合により退職した場合(以下「自己都合による退職」という)には待期期間後、一定期間基本手当が支給されない給付制限期間が設けられています。

2.短縮される給付制限期間

給付制限期間は3ヶ月間となっていますが、2020年10月1日以降の自己都合による退職の場合、この給付制限期間が2ヶ月間に短縮されます。短縮される退職は5年間のうち2回までであり、3回目の退職以降の給付制限期間は3ヶ月間となります。

なお、懲戒解雇による退職の給付制限期間は、これまでどおり3ヶ月間のままです。

3.正当な理由のある自己都合退職

給付制限期間が設けられるのは、1.で示したとおり正当な理由のない自己都合による退職ですが、退職理由には「正当な理由のある自己都合退職」もあります。例えば結婚に伴う住所の変更や、会社が通勤困難な場所へ移転したこと等がこれに該当します。正当な理由のある自己都合退職の場合には、給付制限期間は設けられていません。

給付制限期間は従業員が退職した後のことになるため、会社に直接関係はしませんが、自己都合による退職の場合であっても、給付制限期間なく基本手当を受け取りたいという従業員は多くいるものです。離職理由についてはトラブルになりやすいため、退職時にしっかりと確認するとともに、給付制限期間のルールも押さえておきましょう。

(次号に続く)

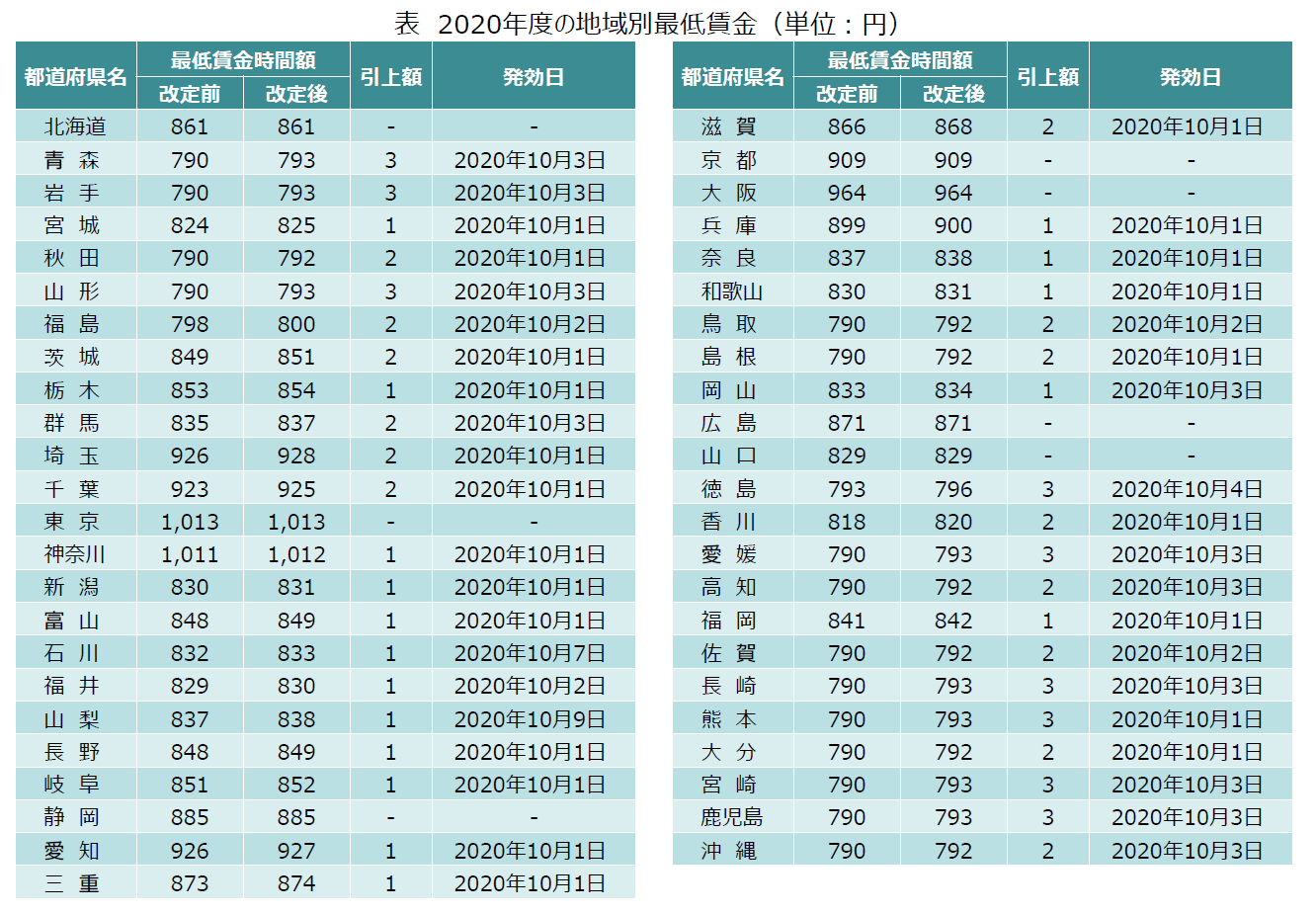

2020年度の最低賃金40県で1円~3円の引上げに

1.最低賃金の種類と改定タイミング

賃金は都道府県ごとに最低額(最低賃金)が定められており、企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。

この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。このうち「地域別最低賃金」は毎年10月頃に改定されることになっており、2020年度についても全都道府県の各地方最低賃金審議会で調査・審議が終了し、「地域別最低賃金」の改定額が決定しました。

2.今年度の地域別最低賃金と発効日

2020年度の地域別最低賃金と発効日は、下表のとおりとなっています。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、大幅な引上げはされず、40県で1円~3円の引上げ、7都道府県で据え置きとなりました。

パートタイマー・アルバイト等の時給者の賃金が最低賃金を下回っていないかを確認するとともに、月給者についても1時間あたりの賃金額を算出し、最低賃金を下回っていないかを確認するようにしましょう。

(次号へ続く)

【介護・保育】人材定着ブログ9月号~ 「福祉事業所のキャリアパスとは⑮」

の続きです。

今回も前回同様、制度構築と同様に重要な「キャリアパスの運用」についてお伝えします。

運用における課題は事業所によって異なると思われますが、その中でも比較的共通している課題を下記のようにQ&A形式にてご紹介したいと思います。

Q2、頑張っている職員を評価してもポストが少なく、昇進と昇給が思ったようにできていない

A2、例えば、パートさんやヘルパーさんを含めて10人規模の訪問介護事業所や、通所介護(デイサービス)事業所でも十分にキャリアパスは構築できます。規模が小さい事業所は職責や組織のポジションが少なく、また給与財源が限られているという理由で、キャリアパスを作っても、意味がないとお考えの事業所は多いようです。ただ、社内のポジションで考えてみると、資格等級制度における「昇進」と「昇格」は異なります。「昇進」は確かにポジションが空かなければ上に進むことはできませんが、「昇格」は等級要件がクリアできれば全員昇格するのが、キャリアパスにおける資格等級制度の考え方です。例えば、取得した資格のレベル、勤続年数、人事評価などで、各等級の要件を定め、その昇格要件を決め、給与や時給に連動させれば、立派なキャリアパスです。また、昇給財源ですが、前述の処遇改善加算金を、財源に充当させることも十分可能ですし、むしろ国もそれを奨励しています。もしかしたら、従業員教育に時間をかけられない小規模事業所だからこそ、その仕組みにより自発的に能力を高めるようになるといった、キャリアパス効果は大きいかもしれません。

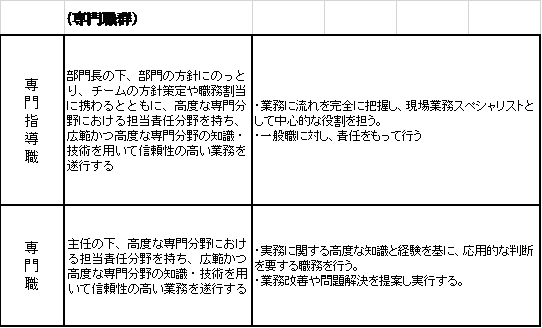

Q3、現場での仕事が好きで、管理者にはなりたくない(なれない)職員には、

キャリアアップの仕組みを適用できない?

A3、キャリアパスは個人の能力・適正に応じて、「指導・監督層」になるコースとは別に「専門職」コースを準備し、専門職のキャリアステップと昇給制度で運用しています。

現場では、「優秀な職員ほど役職にはつきたがらない」とか、「知識・技術面でわからないことについて、皆が教えてもらえる職員は決まっており、しかもその職員は役職者ではない」、といった話がよく聞かれます。そこで考えるべきなのが、キャリアパスにおける「複線化」です。つまり、キャリアパスに描かれた昇格ラインによらずに、役職にはつかずに専ら専門性を高め、組織に貢献するキャリアパスを作ることです。この階層を「専門職」として、上級介護職の水準を超える水準をもって処遇します。この場合、当該職員はマネジメント業務を行わず、専ら好きな介護の道を追い続けても、相応の処遇が保障されることになります。専門性の高さを認められてこその処遇なので、職員のプライドも充足することができます。

また、優秀な人材を滞留させては離職につながりかねません。中小企業の中には職員が自らポストの数を読んで、諦めムードが漂っているようなケースも散見されますが、「専任職」を設けて、「当法人は、管理上の役職だけがポストではない。専任職というスキル面のリーダーもあり、相応に処遇する」と周知すれば閉塞感が一気に変わるはずです。

下記に専門職群の役割と業務の参考例を示します。

Q4、人事評価の項目は「一般的」「抽象的」な評価項目が多いため、評価が難しく、どうしても評価者の主観で評価してしまい、職員の納得が得られない。

A4、評価項目を具体的な「行動表現」にすることで、評価がより客観的になり、また職員の課題を具体的に指導できる。

評価することは非常に難しく、評価者訓練を受けないと評価は出来ないと言われています。しかしそれは、評価項目が抽象的で何を評価すればいいのかわからないという原因が考えられます。

評価を行う難しさには、①人によって評価が変わる ②評価項目が不明確なので評価する人も、される人もわかりにくい、さらに③誤評価の原因(ハロー効果、偏り傾向、寛大化など)評価するということに困難さが付きまとっています。例えば「協調性」という表現で終わってしまう評価項目の場合、何が協調性なのか評価者が判断しなければなりません。抽象的な表現は職員をいろいろな視点から評価できることになり有用ですが、評価の公平性や客観性からみるとかなり深い問題が含まれています。具体的な行動

表現にすることで、だれでも同じ理解とすることが大切です。

【具体的行動表現の実例】

評価項目:「感謝の気持ちをもってご利用者、職員に接する」

を具体的な評価項目にした場合に、例えば下記のような例となります。

例1:ご利用者や職場の仲間に感謝の気持ちで接することが出来、「○○さんのおかげです」や「ありがとう」が素直に笑顔で言える。

例2:ご家族様や見学、来訪者の目を見て、笑顔でお名前を添えて「ありがとうございます」と伝えている。

例3:他部署等の協力や理解があって自分が仕事ができる事に感謝して、相手の状態を配慮し、「お手伝いしましょうか」「何か私にできる事はないですか」と声掛けしている。

次回も引き続き運用に関するQ&Aをお伝えいたします。