保育

【介護・保育】人材定着ブログ12月号~ 「福祉事業所のキャリアパスとは⑤」の続きです。

2、人事制度を整備することによるメリット

それでは、人事評価制度を中核とした人事制度を整備することで、法人全体にどのようなメリットが生まれるのでしょうか。それを今一度、下記に整理をしてみたいと思います。人事制度の整備により、公平な人事処遇(昇格、昇給など)が可能となる。

- 職員の自分の人事処遇への納得感が高まる。

- 法人への信頼感が高まり、帰属意識が高まる。

- 仕事に集中する環境が出来、「達成感」やモチベーションにつながる

- 採用時に人事制度を説明する事により、信頼できる法人であることをアピールできる。

- 人材不足の時代に求人活動がしやすくなり、人材の確保が出来る。

以上のように、人事制度の整備は「人材の確保と育成」につながる効果が期待できるものです。

それでは、その効果を発揮させるために必要な評価制度構築に向けた考え方、評価制度の設計方法、さらには運用方法について以下に述べていきたいと思います。

3、キャリアパス(人事制度)の中の人事評価

ここでは、人事制度のなかで人事評価の役割をみていきます。

- 経営理念に基づく行動基準(規範)を「見える化」する。

- 期待する職務・役割に基づく職務基準・職能要件を「見える化」する。

- ①と②を日々の業務への取り組みの中で具体化する。

- 人事評価(職能評価と行動評価)を行う。

- 人事評価の結果により、達成感の醸成と今後の課題を明確にする。

- 課題達成のための教育(能力開発・研修)を行う。

- 評価を処遇に反映(昇給、賞与、昇格、昇進)させる。

- 各人の能力に見合った処遇の実現を図る。

この流れの順序でキャリアパスの運用を実際に行うことが、「人材の確保と育成」を

目的にした人事評価には、非常に重要な要素であると考えています。

ポイントは、日々の業務を行う前に、期待される役割、職務内容、行動基準を理解したうえで、業務をスタートさせることです。つまり、職務基準、行動基準を事前に整備することで、職員はその内容を知識として知り、そしてOJTで習得し、実践するということになります。

そして、数か月後の職場での実践状況を評価するものが、人事評価です。つまり、業務スキルの習得・実践状況は「職能評価」で、行動基準の理解と実践の状況は「行動評価」で評価を行うことになります。

評価が良ければ、処遇に反映され、評価が水準を満たさなければ教育・指導(研修・OJT指導)によりレベルアップを図り、達成できれば処遇に反映させます。その結果として、各人の能力・役割と処遇のバランスが取れるようになるのです。

4、介護事業者が陥りやすい、人事評価の5つの問題点

その1:評価は出来る職員とダメな職員を分ける事ではない

職員相互を比べて評価するのではなく、多くの職員が成長できる評価制度にすることが重要です。いつも優秀な職員が良い評価で、そうでない職員がそのままでは「人を育てる」

評価制度とは言えません。

評価では、職員が行うべき「努力を具体的に」示すことが大切です。上司が部下にこう言ったとします。「もっと仕事を効率的にしてもらわないと困るよ」。すると部下は「わかりました、そうします。ところで効率的に仕事をするってどうすればいいですか」と聞き返してきました。この時の回答として「明日使う予定の・・・」といったものであれば、効率的に行うコツがわかるわけです。どうすれば良い結果がでるのか、そのコツを着眼点として明確に記載し、そのコツ、つまり努力をしたかどうかを評価する仕組みとすれば、それは結果そのものではなく、「良い結果を生むであろう行動と努力」を明確にすることにより、職員の成長が期待出来ます。つまり、評価制度で諦める職員をつくらない、なかなか良い結果を生み出せない職員が「出来る職員」に育つ仕組みを評価制度に盛り込むことが大切なのです。

その2:期末に評価するというやり方では、職員は育たない

一般的に評価は期末に行われることが多いのですが、問題は、その時の評価者が「彼はどんな行動をしたのか、それはなぜか」そして「あの行動は、どの評価要素で判断すればいいのか」そして「評価は何が適切なのか」と考えてから評価を決定する方法です。そして期末の評価で良かった点、悪かった点を通告される。部下からすれば、先に「こんな行動をしてくれればS評価にするからね」と言ってくれればそうしたのに・・・と思ってしまうかもしれません。つまり、評価が人を育てる目的ならば、人がどんな行動をすれば良い評価になるのかをあらかじめ明示しておくべきなのです。「そのような行動・努力がS評価になり、どのような行動がA評価・・・になるのか」を示すことで部下は期待される行動や努力の仕方がわかるので、実践するようになるわけです。

また、これを意識して仕事をしてもらう為のツールとして、各個人に職員ノートを持ってもらい、その中に期待する行動・努力を記載したシートを入れ、週に一度は自分で見直してみることを行っている法人もあります。年に一度や二度の評価では人は変われません。大切なことは「習慣づけ」ということです。

評価制度の目的を「人材育成」とするには、上記のような視点をもって評価制度の仕組みを構築していく必要があります。次回は、今回の引き続き、人事評価制度をお伝えします。

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

男性も利用できる厚生年金保険の養育特例

従業員に子どもが生まれ、子どもを育てながら働くときには、育児短時間勤務制度を利用したり、時間外労働を減らしたりすることで、子どもを育てる前と比較し、従業員が受け取る給与額が減少することがあります。このようなときには将来の年金額に関する厚生年金保険の特例措置が適用できる場合があります。ここではその内容や要件等を確認しておきましょう。

1.特例措置である「養育特例」とは

子どもを養育することにより給与額が減少すると、将来の年金額の計算の基となる標準報酬月額が、子どもを養育する前より下がることがあります。このように標準報酬月額が下がることで、最終的に従業員が将来受け取る年金額が減少することにつながります。そこで、3歳未満の子どもを養育することに伴い標準報酬月額が下がった場合、より高い養育前の標準報酬月額を、養育期間における標準報酬月額とみなして年金額を計算する措置が設けられています。一般的には、これを「養育特例」と呼びます。

2.養育特例の手続き

養育特例は、従業員が会社を通じて申し出るものであり、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」に「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」(以下、「戸籍謄本等」という)および「住民票の写し」(以下、「住民票」という)を添付して提出します。

「養育」とは同居し監護することを指し、戸籍謄本等により、従業員と子どもの身分関係および子どもの生年月日(3歳未満の期間)の確認、住民票により従業員と子どもが同居していることの確認が行われます。

3.養育特例が適用される事例

養育特例に該当する代表的な事例は、産前産後休業および育児休業を取得していた従業員が、育児休業の復帰に際し、育児短時間勤務制度を利用し、給与額が減少するというものです。

この事例では、育児休業等終了後の月額変更に該当し、標準報酬月額の改定にかかる届け出を提出する際に、養育特例にかかる届け出もあわせて提出することが一般的になっています。

ただし、養育特例の適用はこのような育児休業等終了後の月額変更に該当する場合のみでなく、また、従業員の性別に関係なく適用されます。

そのため、例えば男性の従業員が育児休業の取得や育児短時間勤務の利用はしないものの、3歳未満の子どもの養育のために時間外労働を減らした結果、定時決定において、養育前の標準報酬月額よりも低いものに決定された場合にも適用されます。

養育特例は、従業員からの申出を受けた会社が日本年金機構へ提出するものではありますが、制度の周知が十分ではないこともあり、申出を行っていないケースもあると思われます。従業員に子どもが生まれた際には、会社から制度の説明を行うことで、申出の漏れを防ぎたいものです。

(来月に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

2020年4月から限度額の記載が必要となる身元保証書

従業員が会社に何らかの損害を与えたときには、従業員は会社にその損害を賠償する責任を負う旨の規定を就業規則に設けていることは多いでしょう。さらに、この規定とあわせ従業員が入社するとき等に、従業員の家族等を保証人とする身元保証書の提出を求めることがあります。

今回、民法が改正されたことに伴い、この身元保証に関し限度額を定める必要がありますので、その内容を確認しておきましょう。

1.労働基準法における損害賠償の規定

労働基準法では、賠償の予定を禁止する規定がありますが、この規定は、雇用契約期間の途中で退職したときに違約金を払わせる定めをしたり、会社に損害を与えたときに○○円を払わせるといった定めをしたりすることを禁じたものです。

これらの定めをすることで、従業員の退職の自由を不当に奪うことを禁止したものであり、あらかじめ違約金や賠償額の金額を決めず、現実に従業員の責任により発生した損害について、賠償を請求すること自体を定めることは問題ありません。

2.民法の「保証」に関する改正

労働基準法では、従業員に対し賠償の予定を禁止していますが、保証人に対し賠償を求めることや、その賠償額について定めることを禁止する規定はありません。ただし、民法等に保証人に関する規定があり、これに従う必要があります。

今回、その民法が改正され、個人の根保証(一定の範囲に属する不特定の債務について保証すること)に関する規定が変更となり、限度額(極度額)の定めが必要となりました。

3.民法改正に伴い必要な対応

入社するとき等に提出を求める身元保証書を考えてみると、一般的に「従業員が会社に損害を与えたときで、従業員が賠償できないときは、保証人が連帯して賠償する責任を負う。」というような文言になっており、多くは具体的な賠償額を定めていないと想像されます。

このような規定では、保証人が、保証人となる時点でどれだけの債務(賠償額)が発生するかが明確になっていないため、実際に保証すべき損害が生じたときに、想定外の債務を負うことになります。

そこで、2020年4月1日以降に締結する身元保証書には、保証人が想定外の債務を負うことを避けるために、「○○円」等と明瞭にその限度額を定めることが求められます。

今回の身元保証に関する改正は、2020年4月1日の施行であり、2020年3月31日までに締結された身元保証書は、改正前の民法が適用となるため、既に提出されている書面をすぐに取り直す必要まではありません。この改正のタイミングで、そもそも身元保証書の提出を求めるのかということから、検討してもよいかもしれません。

(次号に続く)

社会保険労使法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

育児休業終了日の繰上げ変更

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長

5月に復帰予定の育児休業中の従業員から、4月から保育園に子どもを預けることができる予定となり、4月に復帰したいという相談がありました。この場合、4月に復帰させる必要があるのでしょうか。

社労士

育児休業を終了する日を繰上げできないかというお話ですね。結論を先に述べると、総務部長復帰させる義務まではありません。育児休業は、開始する日の繰上げと終了する日の繰下げができるようになっています。

総務部長

開始する日の繰上げと終了する日の繰下げに限られているということですね。これらの変更は、事由を問わずできるのでしょうか?

社労士

まず、開始する日の繰上げは、出産予定日よりも早く子が出生した場合や、配偶者の死亡、病気、負傷等の特別な事情がある場合となっています。終了する日の繰下げは、事由を問わず、1回に限りできます。

総務部長

なるほど。今回のような終了する日の繰上げは認めていないということですね。

社労士

そのとおりです。例えば、代替要員を受け入れているケースを想定すると理解しやすいかと思います。育児休業期間において代替要員を受け入れている場合、急に、終了する日を繰上げるとなると、その繰上げる期間について代替要員と復帰した従業員の2名を会社は抱えることになります。

総務部長

確かに、従業員の都合に合わせて、終了する日を繰上げると、どのような業務に就かせるのか、調整する必要も出てきますね。そのために制度として、開始する日の繰上げと終了する日の繰下げのみが認められているのですね。

社労士

そのとおりです。もちろん、このような難しい状況はなく、会社としても早く復帰してもらいたいということもあるでしょう。終了する日の繰上げを認めてもよいという考えがある場合は、それを制度化し、育児・介護休業規程に、どのようなときに、いつまでに申出をすることで、終了する日の繰上げを認めるのかといったルールを決めておくとよいでしょう。

総務部長

なるほど。規程にルールを定めることで、運用時に困ることも減りそうですね。一度、今後のことも検討し、従業員に返答することにします。

【ワンポイントアドバイス】

- 育児休業は、開始する日の繰上げと終了する日の繰下げのみが法令で規定されている。

- 開始する日の繰上げは、特別な事情がある場合に限られているが、終了する日の繰下げは、事由を問わない。

- 終了する日の繰上げを認める場合は、育児・介護休業規程にいつまでに申出をするのかなどルールを決めておくとよい。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

いよいよ2020年4月よりスタートする中小企業に対する時間外労働の上限規制

時間外労働の上限規制については、2019年4月より先行して大企業に適用されていましたが、いよいよ中小企業でも2020年4月より適用となります。そこで今回は改めて、上限規制の概要と実務上の注意点をとり上げます。

1.時間外労働の上限規制とは

時間外労働は、時間外労働の限度に関する基準が定められており、「時間外労働・休日労働に関する協定」(以下、「36協定」という)に特別条項を設けることで、実質無制限に時間外労働を行わせることができる仕組みとなっていました。それが法改正によって、罰則付きの時間外労働の上限が規定され、特別条項があったとしても上回ることのできない労働時間数が設けられました。具体的な上限は以下のとおりです。なお、この上限規制には一部、適用が猶予・除外される事業・業務があります。

〈時間外労働の上限〉

原則として月45時間・年360時間(※)であり、臨時的な特別の事情がなければ超えることができない。

※1年単位の変形労働制の場合、月45時間・年320時間

〈特別条項がある場合の上限〉

特別条項があるときでも、以下の1.から4.のすべてを満たす必要がある。

- 時間外労働が年720時間以内

- 時間外労働と法定休日労働の合計が月100時間未満

- 時間外労働と法定休日労働の合計について、2ヶ月平均、3ヶ月平均、4ヶ月平均、5ヶ月平均、6ヶ月平均がすべて1ヶ月当たり80時間以内

- 時間外労働が月45時間(※)を超えることができるのは年6ヶ月まで

※1年単位の変形労働時間制の場合、月42時間

2.実務上の注意点

実務上、特に注意が必要となるものは1の特別条項がある場合の上限における4.であり、1年のうち、少なくとも6ヶ月は時間外労働を月45時間以内に収めなければ、直ちに法違反となります。そのため、慢性的に時間外労働が月45時間を超えている場合は、時間外労働の削減に向けた取組みを行いましょう。

また、特別条項を設ける場合、1の特別条項がある場合の上限における③を理解しておく必要があり、この複数月の平均は、36協定の期間にしばられることなく、前後の36協定の期間をまたいで確認することになります。

例えば、36協定で2020年4月1日から2021年3月31日までの1年間で締結している場合、2ヶ月平均については2021年3月と2021年4月を確認することになります。

今回、36協定届の様式も変更となっており、特別条項を設ける場合と設けない場合の2つの様式が用意されました。また、特別条項を設ける場合、「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」を定める必要があります。そして、この措置の実施状況に関する記録は36協定の有効期間中と有効期間の満了後3年間保存することになっています。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

【介護・保育】人材定着ブログ11月号~介護・保育 「福祉事業に必要なキャリアパスとは④」の続きです。

8、福祉業界における人事評価制度とは

筆者は社会保険労務士として、福祉事業所における人事労務関係業務の支援を専門に、全国多数の事業所支援をさせて頂いております。特に介護業界からは、最近の支援内容を見ると、処遇改善加算取得にキャリアパス要件が規定されたことから、人事評価に関する相談が増えており、評価に関する制度面、運用面に課題を抱えている事業所が、非常に多いことを実感しております。尚、世間では「人事評価」という表現と「人事考課」という表現の双方がよく使われますが、ここでは、より広い概念を表す「人事評価」という表現を使わせていただきます。

それでは、ご参考までに人事評価に関する相談内容の一例を下記に紹介いたします。

【経営者・管理者の方から】

- 外部コンサルタントにお願いし、人事評価は作ったけれど・・・一般企業と同じ評価内容になっているので、介護の職場にはなんとなくしっくりこない。

- 人事評価自体に信頼感がない。

- 評価者自身の評価スキルが未熟。

- 評価結果を面談でフィードバックしても、被評価者の納得感が得られない。

- 人事評価が「給与を決める為の手段」という認識で評価のための評価になっている。社員のヤル気やモチベーションを促進するものにはなっていない。

- マイナス評価に該当する職員が本当はいた筈なのに、ほとんどマイナス評価は出ず、プラス評価の職員と現状維持職員ばかりになり、「横一線」から抜け出せない、等。

一方で、下記は職員側から見て現行実施している人事評価に対し、どのように思っているかをヒアリングしたものです。(社会福祉法人の職員に実施)

【職員からの意見】

- 頑張っても怠けていても同じ評価はおかしいのではないか。

- 自分の仕事が公平・公正に評価され、給与に反映されていないのではないか。

- 評価の中身をおしえてほしい。

- いくら頑張っても認めてもらえないのでは。

- 人を育成する仕組みになっていない

- 評価のための評価になっていて意味がない、時間の無駄。

- 評価者がだれかによって結果が大きく異なる、等。

ところで、人事評価制度を導入する目的とは、いったい何でしょうか?

経営者からは、「処遇(給与)を決める為の物差し」、「処遇改善加算のキャリアパス要件を満たすため」、または、「達成感と働きがいのある職場を作る為」などの御意見をよく伺います。もちろん、それらは大切な要素ではありますが、その先にある最終的な目的は何でしょうか。それは「人材の確保と育成」にあると筆者は考えます。福祉の業界においては、人材の「質」と「量」で、事業運営の全てが決まってしまう、といっても過言ではないほど重要な課題です。また、採用についても、キャリアパス制度が整備された法人で、きちっと仕事が評価され、それが給与に反映されている、という状況を作り出すことで、それが法人の信頼性につながり、採用活動にも大きな波及効果があるといわれています。

法人幹部の方々には、まず、人事評価制度導入の目的を法人内で共有していただきたいと思います。なぜなら、それにより評価内容、方法、ツールのあり方など、評価制度の中身が大きく変わってくるからです。例えば「職員の優秀層の選抜」を目的に行う人事評価制度と、「人材育成」を目的に行う人事評価では、その評価内容や評価基準は大きく変わってくるはずです。経営陣、管理者層の方々は、今一度、この視点で現状の評価制度を振り返っていただき、本当の意味で人材育成型の評価制度になっているか否かを確認頂きたいと思います。

一方で、職員の目線から見てみると、自分の仕事に良し悪しの判定基準が存在するのであれば、具体的に提示してほしいと思うでしょう。少なくとも行っている職務は正しく認めてほしいし、仮にそれが「未達」と判断される場合においても、客観的な根拠に基づく指摘を受けたいものです。さらに、今後どのような仕事の仕方や、技術、知識を身につければ良いのかを知り、習得の機会(研修)を得てそれが出来るようになりたい。そして職務能力が向上し、期待される役割が上がっていくに伴い、処遇も上がっていってほしい。こうした職員の思いに応え、モチベーションを形成する制度が、人事評価制度なのです。

次回以降で、人事制度を整備することのメリットや人事評価の作り方についてお伝えいたします。

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

障害者雇用納付金制度の対象事業主を判断する際の労働者数のカウント方法

障害者雇用の重要性が増しています。現在、障害者雇用納付金制度では、常時雇用労働者数(以下、「労働者数」という)が101人以上の事業主が対象になっており、納付金の申告が求められていますが、月ごとに労働者数が101人を前後して変動するような場合、障害者雇用納付金の納付対象となるのか判断に迷います。そこで、労働者数のカウント方法と労働者数が変動するケースの取扱いを確認しておきます。

1.労働者の定義

対象となる常時雇用労働者とは、以下の①~③のいずれかに該当する人になります。

- 雇用期間の定めがなく雇用している労働者

- 一定の雇用期間を定めて雇用している労働者であって、その雇用期間が反復更新され雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用すると見込まれる労働者

- 過去1年を超える期間について引き続き雇用している労働者

2.算定基礎日の設定

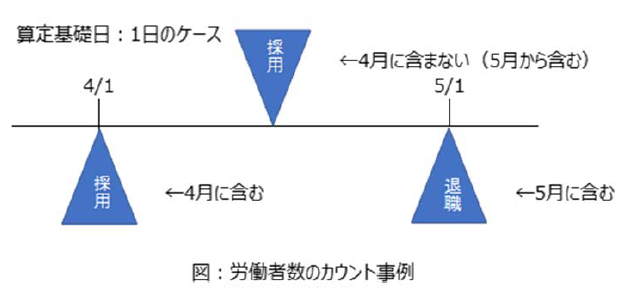

申告するときには、各月の労働者数を把握する必要がありますが、その把握する日を算定基礎日といい、各月の算定基礎日に雇用(在職)していた労働者数および雇用障害者数が、各月のそれぞれの数となります。算定基礎日は、原則として各月の初日ですが、賃金締切日とすることも可能です。例えば、算定基礎日が1日の場合、4月1日に採用した人は4月の労働者数に含みますが、4月2日に採用した人は4月の労働者数に含みません(図参照)。

そして、1.の①~③のいずれかに該当し、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満である労働者は、0.5人としてカウントします。

3.労働者数が変動する場合の考え方

月ごとに労働者数が101人を前後して変動するような場合は、労働者数が101人以上の月が一年度(4月から翌年3月)に5ヶ月以上(※)あれば、障害者雇用納付金の申告義務が発生します。

※年度途中の事業廃止等の場合、5ヶ月以上でなくても、申告が必要となることがあります。

2018年4月に法定雇用率(民間企業)が2.2%に引上げられ、2021年4月までには2.3%に引上げられることが決まっています。また、2020年4月より改正障害者雇用促進法が施行され、短時間労働者のうち週の所定労働時間が一定の範囲内にある人(特定短時間労働者)を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金制度に基づく特例給付金を支給する仕組みが創設されることになっています。これらの動きもあることから、企業規模に関わらず障害者雇用を進めていきたいものです。

(来月に続く)

社会保険労務法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

来年より充実するハローワークの求人サービス

公共職業安定所(ハローワーク)は、求職者と求人募集をする企業を結びつけることを役割のひとつとして担う公的な機関です。これまで求人募集をする企業は、求人票に求人内容を記載し、ハローワークに届け出ていましたが、来年(2020年1月6日)からは、この求人に係る手続きの利便性が向上し、また、求人票に掲載できる情報量が増えることになりました。

1.「求人者マイページ」の新設

現在、求職者が求人情報を検索したり、事業主がハローワークの提供するサービス内容を確認したりするためのホームページ「ハローワークインターネットサービス」が運営されています。

来年からこのホームページ上に企業ごとの「求人者マイページ」を開設することができるようになり、会社等のパソコンから次のサービスを利用することができるようになります。

- 求人申込み

- 申込んだ求人内容の変更、求人の募集停止、事業所情報の変更など

- 事業所の外観、職場風景、取扱商品等の画像情報の登録・公開

- ハローワークから紹介された求職者(応募者)の紹介状の確認、選考結果(採用・不採用)の登録(ハローワークへの連絡)

- メッセージ機能(ハローワークから紹介された求職者(応募者)とのやりとり)

- 求職情報検索

求人者マイページを開設するには、ログインアカウントとして使用するメールアドレスが必要となり、最初に利用するときはハローワークの窓口での手続きが必要になります。

2.求人情報の提供内容の変更

来年から求人票の様式が変わり、掲載する内容が見直されることによって、求人票に掲載する情報量が増え、求職者に対してより詳細な求人情報を提供できるようになります。

例えば、「就業場所における屋内の受動喫煙対策」、「時間外労働-36協定における特別条項の有無、特別な事情・期間等」、「昇給制度の有無」等について、すべての企業・求人について登録が必要になり、求人票に記載されます。

また、これまで一部に限定されて公開されていたハローワークインターネットサービスでの求人情報について、ハローワーク内のパソコン(検索・登録用端末)と同じ情報が公開されるようになり、求職者がハローワークに出向かなくても、詳細な求人情報を、インターネットを通じて確認できるようになります。

これまでハローワークでは、紙で提出された求人票を入力することなどにより処理が進められていましたが、求人者マイページを利用することで、入力作業が減少し、速やかに求人情報が公開となることが期待できそうです。なお、求人者マイページから申込まれた求人はハローワークが、申込み内容を確認した後に受理・公開されることになっています。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

任意継続被保険者の保険証の発行が早くなります

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とそ顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:今月末に退職する従業員から、健康保険(協会けんぽ)の任意継続制度(以下、「任意継続」という)を利用したいという申出がありました。任意継続を利用すると退職前と同様に、保険料を会社が負担することになるのでしょうか。

社労士 :健康保険の任意継続とは、会社に勤務していたときに加入していた健康保険に、資格喪失後も引き続き加入する制度のことです。資格喪失後、最長2年間加入できますが、健康保険料は会社負担分も含め、従業員本人が負担することになり、会社に負担がかかることはありません。

総務部長:承知しました。ちなみに手続きは会社がするのでしょうか。

社労士 :会社が従業員に代わって手続きをすることもありますが、任意継続は要件を満たした従業員が任意に加入する制度であり、資格取得申出書に会社が証明する欄もなく、従業員自身で手続きを行うものです。原則として資格喪失日から20日以内に申出書を提出する必要があり、資格喪失日以降に提出しなければなりません。

総務部長:期限を厳守した提出が求められるのですね。

社労士 :そうです。任意継続では、新しい保険証が発行されますが、発行は原則として資格喪失後に会社が資格喪失届を提出し、処理がされた後となっています。

総務部長:なるほど、一旦、これまで使っていた保険証を退職時に回収して早めに手続きする必要がありますね。

社労士 :はい。ただし、資格喪失の手続きに時間がかかるケースもあることから、協会けんぽでは2019年10月より、任意継続の資格取得申出時に退職日の確認ができる書類を添付することで、会社からの資格喪失の手続きを待たずに、任意継続の保険証の作成ができるようになりました。

総務部長:これは便利ですね。

社労士 :添付書類には退職証明書の写しや雇用保険の離職票の写し等が挙げられています。もし、これらに基づいて判断できる資格喪失日と、会社の資格喪失の手続きによる資格喪失日に相違があった場合、任意継続の資格取得日等が変更となるため、保険証の差替えが必要となります。

総務部長:任意継続の手続きは従業員が行うものとのことでしたが、退職者にはこれらのアドバイスはしたほうがよさそうですね。ありがとうございました。

【ワンポイントアドバイス】

1. 任意継続の手続きは資格喪失日以降20日以内に行う必要がある。

2. 申出書に必要書類を添付することで任意継続の保険証発行手続きが早くなる。

3. 任意継続を希望する従業員には仕組みや手続きの方法を伝えておくことが望ましい。

(次号に続く)

社会保険労務士法人 ヒューマンスキルコンサルティング 林正人

確認しておきたい研修・教育訓練時の労働時間の取扱い

2019年4月より働き方改革関連法の一つとして、改正労働基準法が施行され、大企業に時間外労働の上限規制が適用となりました。いよいよ2020年4月には中小企業にも適用となります。ますます厳格な労働時間管理が求められる中、労働時間の考え方を理解しておくことの重要性が増しています。先日、厚生労働省よりリーフレット「労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い」が発行されたことから、今回はこの内容をみておきます。

1.労働時間とは

そもそも労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に該当します。

2.研修・教育訓練の取扱い

研修・教育訓練については、業務上義務づけられていない自由参加のものであれば、その研修・教育訓練の時間は、労働時間には該当しないとされています。なお、研修・教育訓練への不参加について、就業規則で減給処分の対象とされていたり、不参加によって業務を行うことができなかったりするなど、事実上参加を強制されているような場合には、労働時間に該当します。

以下では、実際に労働基準監督署に問い合わせのあった事例の中から、労働時間に該当しない例、該当する例を挙げます。

[労働時間に該当しない例]

- 終業後の夜間に行うため、弁当の提供はしているものの、参加の強制はせず、また、参加しないことについて不利益な取扱いもしない勉強会。

- 労働者が、会社の設備を無償で使用することの許可をとった上で、自ら申し出て、一人でまたは先輩社員に依頼し、使用者からの指揮命令を受けることなく勤務時間外に行う訓練。

- 会社が外国人講師を呼んで開催している任意参加の英会話講習。なお、英会話は業務とは関連性がない。

[労働時間に該当する例]

- 使用者が指定する社外研修について、休日に参加するよう指示され、後日レポートの提出も課されるなど、実質的な業務指示で参加する研修。

- 自らが担当する業務について、あらかじめ先輩社員がその業務に従事しているところを見学しなければ実際の業務に就くことができないとされている場合の業務見学。

労働時間に該当しないとする場合には、上司がその「研修・教育訓練」を行うよう指示しておらず、かつ、その「研修・教育訓練」を開始する時点において本来業務や本来業務に不可欠な準備・後処理は終了しており、労働者はそれらの業務から離れてよい状況にあることを確認しておきましょう。

出社時に交通混雑の回避等のために、労働者が自発的に始業時刻よりも前に会社に到着しているようなケースがあります。この始業時刻までの間、業務に従事しておらず、業務の指示を受けていないような場合は、労働時間に該当しません。この機会に、適正な取扱いができているか確認しましょう。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人