医療

どうやら私たちは、自分にダメ出しをする癖があるようです。

一日何度も心の中で、「なんでできなかったのかな?」「いつもそうなんだから」などと叱るように、ダメなところを指摘しています。

それなのに「自分を褒める」という習慣はあまりないのではないでしょうか。

それでは叱られてばかりいる子供のように、自信がなくなってしまうでしょう。自分を信じるためにも、毎日をご機嫌に過ごすためにも「自分のダメなところ探し」以上に「自分の良いところ探し」をして褒めてあげる必要があるのではないでしょうか。

他人をほめるように「よくやった」「自分ってなんていいやつなんだ」などと褒めていると、不思議にイライラやクヨクヨが減ってきます。

自分で褒めているので、人にほめてもらわなくても大丈夫。自然と自分に褒められるふるまいをするようになる。他人の良いところが見えてくる、などなど。自分の褒める習慣の効果は思った以上に大きいことを是非、知って頂きたいと思います。

褒め慣れていない人は、一日の終わりに「今日は○○が出来た、頑張った」などと小さな行動を褒めることから褒めることから始めるといいでしょう。楽しい会話が出来たこと、小さな達成をしたこと、時間に間に合ったこと、頑張ったこと・・・考えてみると褒めることは結構あることに気づきます。自分の性格を「やさしいね」「素直」「おおらか~」等と褒めたりうまくいかない時でも、「やってみただけでも進歩、次は大丈夫」などいと褒め上手になってくるかも。褒める習慣を身に着けたら、励まし、癒してくれる応援団を得たようなものです。そして、自分をほめていると、どんどん自分が好きになってきます。

福祉医療機構の「病院経営動向調査」(6 月調査)によると、一般病床 50%超の一般病院

(118 病院)の医業利益率は、2023 年度はマイナス 2.0%で、前年度(マイナス 0.8%)から赤

字幅が 1.2 ポイント拡大した。

本業以外の収支を含む経常損益ベースでは、前年度の 4.1%から 4.2 ポイント下がり、マイナ

ス 0.1%と赤字に転じた。赤字病院の割合は 39.8%で 15.3 ポイント拡大した。また、新型コロ

ナウイルス感染症緊急包括支援交付金など、国や自治体からのコロナ補助金による収入は 1 床

当たり 48.4 万円で、前年度の 164.4 万円から 116.1 万円減少した。

病床規模別の収支は、「200 床未満」(82 病院)では医業利益率が 1.6 ポイント下がってマイ

ナス 0.8%、経常利益率が 2.8 ポイント下がりマイナス 0.7%といずれも赤字だった。「200 床以

上」(36 病院)は、医業利益率が 1.0 ポイント下がってマイナス 2.8%、経常利益率が 5.0 ポイ

ント下がりプラス 0.3%だった。赤字病院の割合は「200 床未満」で 8.5 ポイント上昇し 41.5%、

「200 床以上」は 30.6 ポイント上昇し 36.1%だった。

一方、療養病床 50%超の療養型病院(41 病院)では 23 年度に医業利益率がプラス 2.0%

(2.0 ポイントダウン)、経常利益率がプラス 3.3%(3.2 ポイントダウン)と黒字を維持した。

また、精神病床 80%以上の精神科病院(34 病院)は、医業利益率が 1.7 ポイント下がって

0.7%の赤字だったが、経常利益率はプラス 0.7%(2.7 ポイントダウン)だった。

●医師の残業規制「影響なし」76%

調査では、4 月に始まった医師の時間外労働の上限規制により経営上の影響があるかも聞き、

227 病院の 75.8%が「影響なし」、22.5%が「影響あり(マイナスの影響)」と答えた。

「経営上の影響あり」と答えた計 55 病院に影響の内容を聞くと(複数回答可)、▽医師の増

員による人件費増が 52.7%▽勤怠管理システム等の導入によるコスト増が 30.9%▽外来診療の

制限・縮小による収益減が 29.1%-などだった。

病院経営動向調査は福祉医療機構に登録済みのモニターが対象で、四半期ごとにウェブ上で

行っている。6 月調査は 3-24 日に実施し、227 病院と 150 の医療法人から有効回答があった

(有効回答率は病院 63.9%、医療法人 65.2%)23 年度の経営状況は、前年度から 2 年度分の

データがそろっている病院を対象に集計した(メディカルウェーブ)

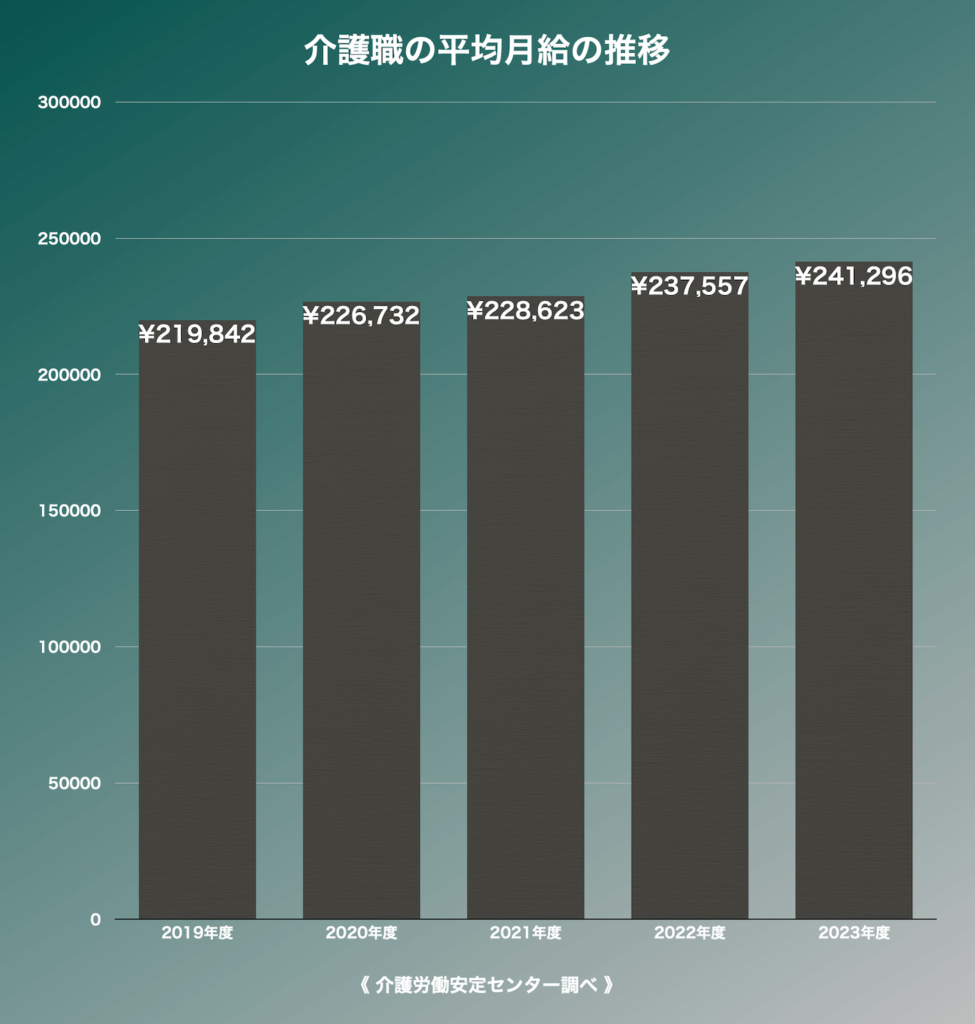

介護労働安定センターが今月10日に公表した最新の「介護労働実態調査」では、介護職の月給の動向が報告されている。

月給制で働く介護職の通常月の月給(*)は、税込みで平均24万1296円。前年度より3739円(1.6%)高くなっていた。

* 通常月の月給=ボーナス、残業代、休日出勤手当などを含まない。交通費など毎月決まって支払われる各種手当は含まれる。税金や保険料が引かれる前の“額面”で、いわゆる“手取り”ではない。

この調査は、介護労働安定センターが昨年10月に実施したもの。2万人超の介護職から有効な回答を得ている。

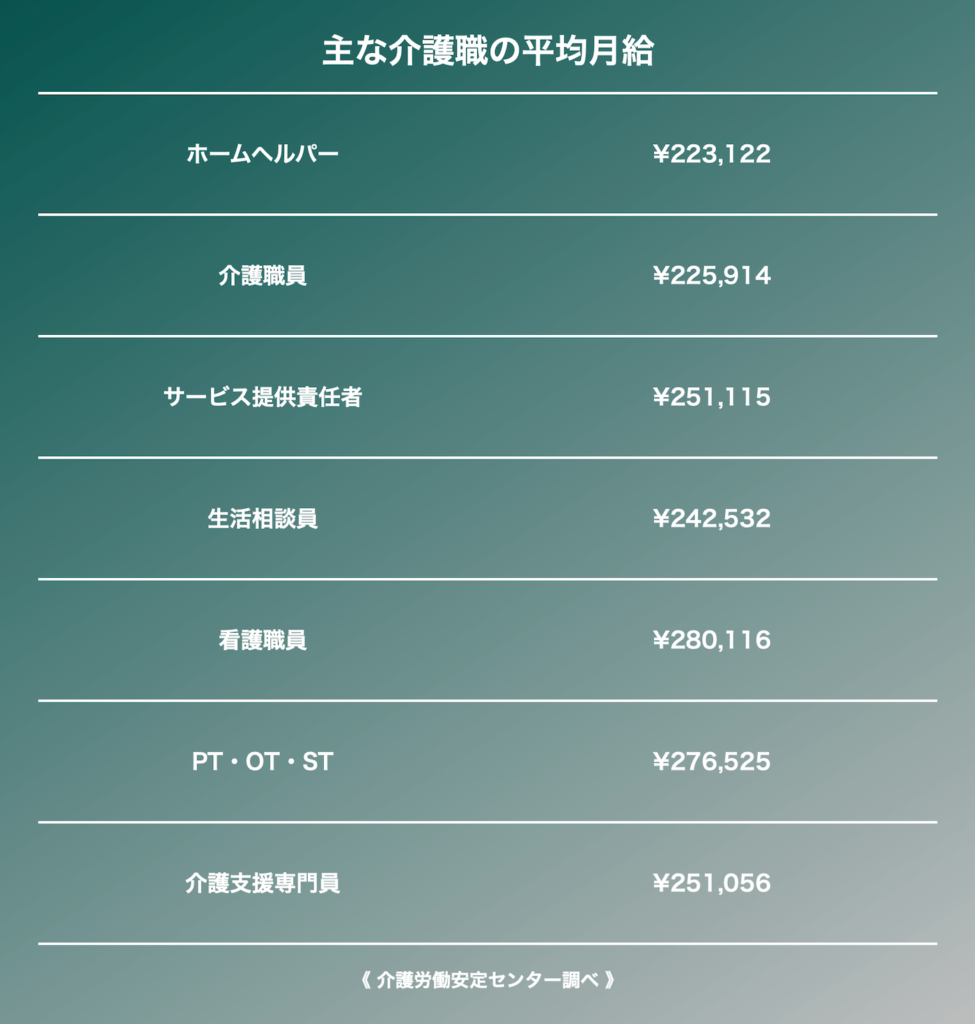

主な職種ごとの平均月給は以下の通り。ホームヘルパーが最も低い。その差は僅かだが、サービス提供責任者がケアマネジャーを上回っていた。

「LIFE(科学的介護情報システム)の新システムへの移行は7月30日までに」

厚労省からのリマインド内容です。

7月31日はメンテナンス日のため、7月30日には移行を完了させなければならないとのこと。

既にご存知・対応済の方も多いと思いますが、念のため、通知を共有させていただきます。

厚生労働省は介護事業所・施設に対する自治体の運営指導のマニュアルを見直した。都道府県や市町村などに通知を発出。今月5日に公表した介護保険最新情報Vol.1288で広く周知した。

今年度の介護報酬改定も踏まえ、利用者の身体拘束に関する記述を変更。運営指導で身体拘束を発見した場合は、適切な対応がとられているか入念に確認するよう改めて念を押した。高齢者の虐待を未然に防ぎ、尊厳を守る狙いがある。

今年度の介護報酬改定では、不当な身体拘束の防止に向けて各サービスのルールが厳格化された経緯がある。

厚労省は減算の対象を広げ、委員会の開催や指針の整備、研修の実施などを義務付けるサービスも拡大した。あわせて、これまで関連する規定がなかった訪問介護や通所介護、居宅介護支援などの運営基準にも、緊急やむを得ない場合を除いて身体拘束を行ってはならない旨を明記。どうしても行う場合は、その理由や方法、時間などを記録しなければならないと定めた。

今回のマニュアルにはこうした報酬改定を反映。運営指導で身体拘束を発見したらまず記録を確認し、管理者などから報告を受け、事業所・施設が妥当なプロセスで適切に判断したか慎重に確認するよう呼びかけた。

あわせて、不当な身体拘束やそれが疑われるケースを見つけたら、直ちに身体拘束の中止を指導するよう要請。必要に応じて運営指導から監査(立ち入り検査)へ切り替え、事実関係を明らかにするよう求めた。(介護ニュースより)

私は、いつからかは忘れましたが「朝起きたときにベッドを整える」という習慣を毎朝、繰り返しています。基本的のずぼらな人間で、ときどき「面倒だな、今日は放置でいいか」と思うこともありますが、何となく自分の中でルールにしているので、体が動いてしまうもの。なまけ心が出てきそうな時こそ、やってしまえば気分が良いものです。「ひとつ終わった。さて、動き出しましょう」とばかり少しの清々しさで一日を始められるます。そんな些細なことが、一日を作り、自分を作っていくと実感するのです。

不思議なもので、良い習慣が一つ身に着くと、他の動きも変わっていきます。自分が少しばかり、ちゃんとした人、余裕のある人になったような気がして、無意識にそんな行動をとるようになるのです。習慣の力は、ドミノ式に良い結果をもたらしてくれることがあります。一発逆転でなくとも、その時々、明るい方向に進もうとすることで、明るい現実がゆっくり、でも確実に近づいてくるのです。

「習慣にするためのコツ」は次の三つと言われています。

- 今すぐにできるカンタンなことから、ひとつづつやってみる。

- 「気分がいいこと」をしっかりと味わう

- どんなとき、何をきっかけにするかを決める

続けるためには、一度にたくさんやらないことです。そして、「ああ、すっきり」とか「気分がラクになった」とかいい気分をしっかりと味わうことです。

もうひとつ、習慣化のために大事なのは、いつ、どこで、なにをきっかけにするかを決める事。「朝、起きた時」「人に会ったとき」「イラっとしたとき」「食事をするとき」「歯を磨くとき」など「このときにこうしよう」と自分なりのルールを決めると、それが自分を変えていく小さな「仕掛け」になります。

はじめは人が習慣をつくり、それから習慣が人を作っていくのです。(人間力向上研修から)

中央社会保険医療協議会の総会が 3 日開かれ、厚生労働省は、現行の健康保険証の発行が 12

月 2 日に終了し、原則廃止されることを踏まえて「医療情報取得加算」の見直しの検討を論点

に挙げた。

中医協が 2 月に取りまとめた 2024 年度改定の答申書の附帯意見で、マイナ保険証への一本化

に合わせて医療情報取得加算の見直しを年度の早期に検討するとされたのを受けた対応で、鳥

潟美夏子委員(協会けんぽ理事)が「12 月に健康保険証の発行が終了したら(この加算は)一

定の役割を終える」と述べるなど、支払側はそろって廃止の検討を求めた。一方、診療側の長

島公之委員(日本医師会常任理事)は「この加算の趣旨は標準的な問診表を使用することなど

を通じて質の高い医療を提供する点にある」として、加算を単純に廃止することは「到底受け

入れられない」と強く反発した。

医療情報取得加算は、診療情報や薬剤情報を患者のマイナ保険証から取得し、活用する医療

機関や薬局への評価。

マイナ保険証を活用できる体制整備への評価だった「医療情報・システム基盤整備体制充実

加算」を 24 年度の診療報酬改定で組み替えて継続させた。従来の医療情報・システム基盤整備

体制充実加算と異なり、初診だけでなく再診の患者にも算定できる。

中医協は 3 日の総会で、医療機関や薬局による医療 DX の取り組みを促すための診療報酬の評

価を議論し、厚労省は医療情報取得加算の見直しの検討を論点の 1 つに挙げた。

現行の保険証の新規発行が 12 月 2 日に終了し、原則廃止されることを踏まえ、「診療報酬の

評価の在り方を改めて検討する必要がある」としている。

意見交換では、支払側が廃止の検討をそろって求めた。松本真人委員(健康保険組合連合会

理事)は「12 月 2 日に健康保険証の新規発行が終了したら、マイナ保険証の利用がある意味当たり前になる。その場合、医療情報取得加算を継続する必要性は乏しい」と述べ、次の診療報

酬改定を待たず期中の見直しを主張した。

高町晃司委員(連合「患者本位の医療を確立する連絡会」委員)は「(加算の見直しを)検討

し、廃止する方向に進んでいくものではないか」と述べた。一方、診療側の長島委員は「この

加算を廃止することはあり得ない」と存続を繰り返し主張した。(メディカルウェーブ)

厚生労働省は介護事業所・施設に対する自治体の運営指導のマニュアルを見直した。都道府県や市町村などに通知を発出。今月5日に公表した介護保険最新情報Vol.1288で広く周知した。

今年度の介護報酬改定も踏まえ、利用者の身体拘束に関する記述を変更。運営指導で身体拘束を発見した場合は、適切な対応がとられているか入念に確認するよう改めて念を押した。高齢者の虐待を未然に防ぎ、尊厳を守る狙いがある。

今年度の介護報酬改定では、不当な身体拘束の防止に向けて各サービスのルールが厳格化された経緯がある。

厚労省は減算の対象を広げ、委員会の開催や指針の整備、研修の実施などを義務付けるサービスも拡大した。あわせて、これまで関連する規定がなかった訪問介護や通所介護、居宅介護支援などの運営基準にも、緊急やむを得ない場合を除いて身体拘束を行ってはならない旨を明記。どうしても行う場合は、その理由や方法、時間などを記録しなければならないと定めた。

今回のマニュアルにはこうした報酬改定を反映。運営指導で身体拘束を発見したらまず記録を確認し、管理者などから報告を受け、事業所・施設が妥当なプロセスで適切に判断したか慎重に確認するよう呼びかけた。

あわせて、不当な身体拘束やそれが疑われるケースを見つけたら、直ちに身体拘束の中止を指導するよう要請。必要に応じて運営指導から監査(立ち入り検査)へ切り替え、事実関係を明らかにするよう求めた。(介護ニュースより)

厚生労働省は「介護情報基盤」の整備を本格化させる。事業所・施設、利用者、自治体などがそれぞれ必要な情報を、いつでも速やかに閲覧・確認できる新たなインフラを作る構想だ。

8日に開催した審議会(社会保障審議会・介護保険部会)で、今後の取り組みの進め方などを説明した。昨年の法改正で制度的な位置付けを定め、これまで専門家会議などで議論を重ねてきた経緯がある。

利用者の利便性を高めるとともに、より効率的なサービス提供体制を構築することが目的。紙ベースのアナログなやり取りをデジタル化し、情報共有のスピードアップや職員の負担軽減などにつなげる計画だ。

その一環として、介護保険被保険者証のペーパーレス化、マイナンバーカードとの一本化も具体化する。2026年4月からの施行を目指す。

事業所・施設にとっては、利用者の被保険者証や負担割合証に書かれている情報、要介護認定の情報などを、いつでもクラウドから引き出せるメリットがある。マイナンバーカードを読み込むカードリーダーの導入など、相応の準備も求められそうだ。

厚労省はケアプランの情報、LIFE(科学的介護情報システム)の情報などを事業所・施設に提出してもらい、利用者や自治体が有効に活用できるようにしたい考え。カードリーダー導入の支援策なども含め、事業所・施設の負担を極力軽くする措置を並行して検討していく構えをみせている。

◆ 本人同意のあり方など課題

「介護情報基盤」の整備には相応の課題もある。1つはセキュリティ対策だ。

厚労省は審議会で、使用端末や職員のアクセス権限の管理など一定の対策が必要になると説明。事業所・施設向けの分かりやすい手引きを、施行までに作成・公表する意向も示した。

また、利用者の同意をどう得るかも積み残されている。利用者情報の閲覧・共有には本人同意が不可欠。事業所・施設が契約時に得ることも想定されているが、その際の負担や認知症の高齢者への対応などが課題として提起されている。

厚労省は今後、「介護情報基盤」の円滑な運用開始に向けてこうした課題をめぐる議論を深めていく方針。(介護ニュースより)

A、命令がなく、業務とは無関係な早めの出勤については、給料を支払う必要はありません。

労働時間とは

労働時間とは原則として「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことを言います。つまり、院長の指示命令がないのもかかわらず勝手に出勤している時間というのは労働時間ではありません。

業務命令はなくとも業務上必要な時間は労働時間

しかし、始業時間8時30分からでも「8時15分に出勤して、これとこれをやっておかなければ、診察の受付時間である8時30分には開始できない」という場合があります。このことを院長がわかっていながらスタッフの善意に頼ったままで積極的な対策を講じない場合、

この15分は黙示の業務命令の下行った業務として業務時間として扱われます。命令がなくとも15分前出勤が常態化しているのであれば、業務上必要な時間であり、それは労働時間になる可能性が高いといえます。

そもそもクリニックの始業時案は、診療受付までの準備を要する時間を見積もったうえで設定されますから8時30分の受付開始時間と同時に労働時間がスタートするといったところは聞いたことがありません。つまり、準備時間を15分と見積もるなら、8時15分が始業時間になるわけです。

掃除などをしてくれる場合には

質問のポイントは 例えば8時30分からの勤務時間開始でよいにも関わらず、8時からきて作業をしている場合にはどうするか」という点にあります。指示していないけれど、何かやっている、そしてタイムカードをおしている、するとこの時間に対価を支払うべきであるか、という疑問が出てくるであろうと思います。

しかし冒頭に述べたように、あくまで労働時間は指揮命令下にある時間です。自主的に作業をしていることに対して原則、給与の支払いは必要ありません。

職場の人間関係にも配慮する

また「8時30分始業なのに、一番の先輩社員が8時に出勤しているため他のスタッフが全員8時に出勤している」といったケースもあります。そうすると新しく入ったスタッフから「事実上強制的に出社させられているのになぜ給料がでないの」といった文句が出てきます。そのような場合に、早く出勤するスタッフに「ほかのスタッフが影響を受けるので、あまり早く出勤しないように配慮してほしいこと」もしくは「早く出勤するのは構わないが、他のスタッフに同時の時間に出勤することを強制しないように」と伝える必要があります。

自主的に早く出勤するスタッフにも、それぞれの理由があるのでしょう。準備をしっかりとしてから仕事を始めたいというプロ意識から早く出勤するスタッフもいるでしょう。仕事の喜び、積極性、職場への貢献やチームワークといった仕事観を否定することのないよう、伝え方には十分配慮する必要があると思います。

勤怠システムの管理

勤怠システムの打刻時間は原則としてクリニックに入った時間と出た時間を示しており、必ずしもそのすべてが労働時間になるわけではありません。業務がおわりスタッフ間でおしゃべりをして帰る場合などその時間まで給料を支払う必要はないのです。

ただし注意しなければならないのは、おしゃべりの時間わからないと、出勤時間から退勤時間までの時間がそのまま労働時間とみなされてしまう可能性があるということです。そのため「時間外労働は、院長の指示で行うものでおこなうものである」と周知しておくとともに、院長が承認しなかった時間がある場合にはその都度記載しておくなど、適切に把握しておくことが必要です。よくあるのは、勤怠システムと時間外労働申請を並行して取り入れているケースです。例えば、17時間までの勤務の人が17時半に勤怠が入力されているような場合、時間外申請が「患者対応のため15分残業」となっていれば15分の残業代を支払えばよいということになります。このように時間外労働の管理があれば、退社時刻が押していたとしても、その分の給料をすべて支払う必要はないということになります。