医療

Q 当法人では残業は、所属長による許可制としていますが、課長や主任により対応がまちまちでルールが形骸化しています。運用面でどのように改善していけば良いでしょうか。

A 労働時間管理は「時間外労働の管理」といっても過言ではありません。各部署の所属長が残業の必要性を判断し、適切時間を指示するなど、管理職の役割は重要です。職員、個々に勤務時間内に仕事を終える意識をいかにもたせるかが重要です。

一方、始業時刻=出勤時刻、終業時刻=退勤時刻 という認識で時間管理を行っている事業もいまだ多くあります。このような事業所には、労働時間の定義についてまずは指導教育する必要があります。つまり始業終業時刻と出退勤時刻は違うという認識をまずは持っていただくことです。労働時間に関する意味を理解することで、その時間管理意識を持って業務を遂行していくことは、今後、さらに重要なポイントになります。そのためには、まず指導いただきたいのは、時間外労働の「許可制」です。当然ながら業務は所定時間内に行うのが前提ですが、事情により残業になりそうな場合には、その理由と終業時刻を明記し、許可制とする必要があります。それにより、所定外労働割増をつける時間が明確になりますし、何より大切なことは各職員の時間管理意識を高めることができます。ただし、残業の許可制を規定に定めていても、許可を受けない残業のすべてが無効になるかというとかならずしもそうではありません。通常の業務をこなすうえで,所定時間内終わらないような業務量を要求したならば、残業時間に対して、黙示の承認があったということになり、残業時間に該当するという判断になりますので、適宜の指導が必要になります。

ただ、残業を所属長の許可制にしていても、申請された残業内容をよく理解せずに全部承認していたり、逆に、明らかに残業が必要な業務量にも関わらず許可をしなかったりと、所属長により対処の仕方はまちまちになりがちです。本当に必要な残業かどうか、どの程度の時間が必要かなどを判断して、適切な許可を与える必要があります。

残業許可制運用のポイント

- 残業の理由を明確にさせる

「何のために残業をするのか」「なぜ、その業務が残ってしまったのか」を確認します。例えば、許可申請の残業理由に「介護記録作成の為」とだけ記入させるのではなく、「なぜ

介護記録作成業務が残ってしまったのか」を記入させます。そうすることで、原因を本人と上司が確認しあうことで改善に繋げることができます。残業理由が本人の能力の問題であれば、個別指導や業務の標準化を進める必要があります。

- 残業内容の緊急性・必要性を判断する

その業務が「要当日処理」か「翌日処理で可」なのかをメリハリをつけて確認します。

またその業務は、「あなたがやらなければならない業務」なのか「次の交代勤務者で対応できる業務」なのかを確認します。

- 業務の上限時間(目安)を指示する

「その業務は30分で終えて」と目標時間を指示します。業務内容応じて適切な時間を指示することは必要です。但し、このことは「30分以上の残業は認めない」と上限設定をすることではありません。上限を超えて残業していても、事実上、黙認している状況であれば

それは「黙示の承認」に該当します。

・職員の健康状態にも配慮する

休憩はきちんととれたか、体調にお問題はないか、などを確認します。こうしたことは、日頃の部下とのコミュニケーションで行っておきたいところです。

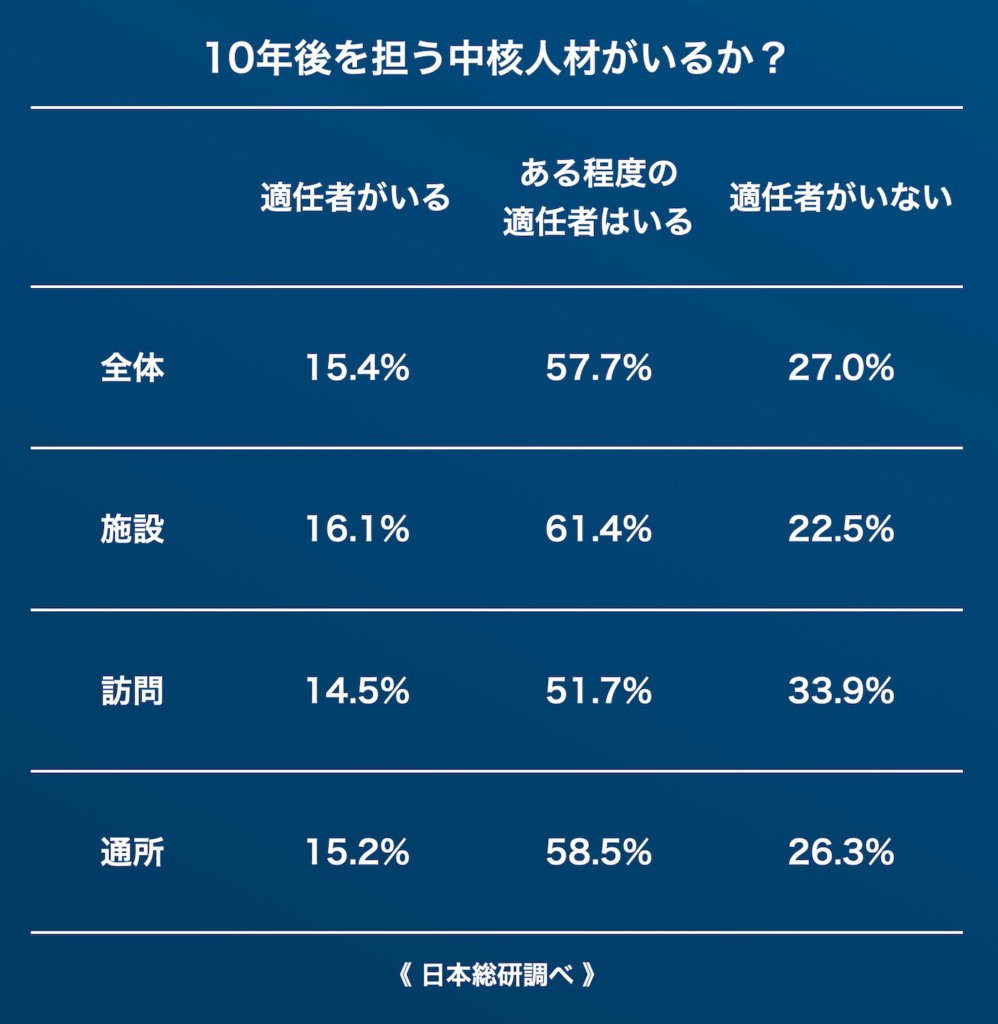

10年後にサービス運営の中核を担っていく人材の適任の候補はいるか?

介護事業所・施設にそう尋ねたところ、全体の4分の1を超える27.0%が「いない」と答えたことが国の調査で分かった。

「いない」が最も多かったのは訪問介護。33.9%と全体の3分の1にのぼった。

今後の人材確保の見通しがたっていない介護事業所・施設が少なくない実態が、改めて浮き彫りになった格好。サービス類型ごとの結果は以下の通りだ。

このGWのさなかに、“Q&A第5弾”

が公表されました。

既にご確認されていらっしゃる方も多いとは思いますが、

もし未だの方は下記をご確認下さいませ。

A,「キャリアパス規定」もしくは「人事評価規定」として、社内規定として文書化したり、また全職員へのキャリアパスの「見える化」にも工夫をしている。

社内規定の一つとして「人事評価規定」を文書化されることをお勧めしています。「評価制度が、いつの間にか運用しなくなってしまった」などということが無いように、キャリアパスや人事評価の運用は、社内監査等の対象として定期的にその運用が適切になされているかどうかチェックされなければなりません。つまり法人のガバナンス機能として、運用を継続していくためにも、それが文書化されルールに従った運用がなされているかが確認されなくてはなりません。下記の文書化の事例(抜粋)をご紹介いたします。

- 規程趣旨

この規程は、法人職員に対するキャリアパスの実施を通じて職員の資質向上を図り、もって人事管理の適正化、組織の活性化、地域貢献に資することを目的とする。

2 キャリアパスの定義

この規程においてキャリアパスとは、法人が職員に対し職業人として必要な能力と処遇について具体的な内容を職能等級、職位、職層、求められる能力を示すことにより、職員が自らの目標を設定し努力するための道筋を示したものと定義する。

3 キャリアパスの意義

キャリアパスを整備する意義は、法人が人材育成を何よりも重要であると認識し、働く人の成長を願い目標を設定し努力を重ねることができる環境整備の一つとすることにある。運用にあたって、資格等級制度、人事評価制度、研修制度との連動を図ることによりキャリアパスを法人経営の重要なツールとして定着させる。これにより、職員が自らの将来像を描きながら日々の業務に邁進できる環境を実現させる。

4 主管部門・担当部門・監査部門

キャリアパスを実施するにあたり、以下の通り、主管部門・担当部門・監査部門を定める。

主管部門 法人本部に「法人本部キャリアパス運営委員会」を組織する。

担当部門 各事業所に、事業所責任者を中心とした「○○事業所キャリアパス運営委員会」を組織する。

監査部門 「キャリアパス制度運営監査委員会」を第三者委員会として組織する。委員会は、人事考課制度等に専門知識を有した者、被評価者代表、評価者代表、法人本部代表者などから構成する。

・・・・・

また、キャリアパスの「見える化」ですが、本来の「見える化」とは「問題点の可視化」という意味ですが、ここでは「理解を深めるためのビジュアル表現」という意味で使用しています。つまり、キャリアパスをよりわかりやすく表現することで、求職者に対してアピールできるほか、在職している職員のモチベーションを高める効果もあります。さらに言うと、「退職したくなったが、少し我慢すれば次のステップに進めるので、もう少しだけ辛抱しよう」という、離職防止効果までを期待できます。

Q、事務処理時間の簡便化のために、特定職員の残業代を定額支給にしていますが、職員から実際の残業にみあった金額が支給されているのか疑問の声が上がっています。医師の給与についても残業代を含めた年俸制で支給していますが、現状に何か問題があるでしょうか。

A, 残業代の定額支給は法令違反を招きやすいだけでなく、長時間労働の温床にもなりやすいものです。医師の年俸制の問題も、労働時間の管理方法とともに見直すべき課題の一つです。

サービス残業が発生してしまう要因の一つに、「固定残業代」の問題があります。例えば、月給30万円、40時間分の残業代を含む、というように、割増残業を毎月定額手当として支給するもので、労働基準法上認められた制度です。

固定残業代は本来、事務処理の簡便化のために認められた制度です。残業時間がゼロの人にも40時間分まるまる支給されるため、仕事のできる人と、できない人の不公平感をなくす意味もありました。しかし、定額40時間分を超えた労働時間分は、割増分を支払うことになるため、定額支給にしたところで労働時間を把握する必要があり、それほどのメリットのある制度ではありません。結果的に50時間残業しても40時間の定額分しか支給されないなどサービス残業の温床になっています。

事務スタッフの少ない医療機関でも導入しているケースがありますが、「ダラダラ残業を招く」といった弊害を招くこともあります。

例えばある整形外科病院では、理学療法士に対して、残業代を30時間の定額制で支給していました。ところが、残業をした時間分だけ支給額が増える本来のやり方ではないので、

残業時間に関する意識が薄れ、中には「どうせ残業代がでないから」と間違った認識でダラダラと居残る職員が増えてしまいました。そのためこの病院では固定残業代を廃止して、タイムカードと時間外勤務申請を併用して厳格に労働時間を管理する方法に改めました。結果的に、固定残業を廃止したことで、残業時間は15時間ほどに半減したといいます。

残業代の定額支給の問題は、高額の年俸制で支給される医師の給与でもたびたび問題視されます。最近、医師の年俸に残業代が含まれているかが争われた裁判では、最高裁は「含まれていない」と判示したケースもあります(H29年7月7日)「残業代と基本給を区別できない場合には残業代が支払われたとはいえない」として無効と判断されました。

この最高裁判決は、残業代の区分が不明確な給与の支払い方法は例外なく認められないとの立場を鮮明にし、労働基準法の立場を遵守するよう管理者に求めたもので、医師の労務管理にも少なからず影響を与えそうです。

A 評価者研修やフィードバック面談研修を受講し、方法論を学び実践で活用している。

人事評価を行うことは、上司にとってかなりの負担で、ましてやその結果を部下に説明するフィードバック面談等は大変重荷、などと言うご意見は、評価者の方々からよく伺います。ただ、それは、「評価」という言葉の印象にとらわれている結果であって、実際には評価の仕方を具体的に理解していないがゆえに誤解されているケースがとても多いのです。

評価者として「やるべきこと」と「やってはいけないこと」を理解し、それを実践すれば、だれでも評価を行うことができます。

A 1分単位が原則です。ただし、端数を切り上げる場合には15分単位、30分単位でも

構いません。

切り上げにしないと給料未払いに

給与計算上、よくある質問ですが、基本は1分単位です。例えば、17時までの就業時間で17時42分まで働いた場合、12分カットして30分の残業代を支払った場合、12分の就業に関する支払いは未払いになってしまいます。

休養計算上は楽だということで15分単位の取り入れている事業所はよくあります。もし15分単位とするなら切り上げでなければいけません。つまり17時までの就業時間で17時42分まで働いた場合には45分間の残業代を支払うことになります。管理の手間と数分プラスになる賃金のどちらをとるかの判断になります。

例外として、1か月の時間外労働、休日労働、深夜労働の合計に1時間未満の端数が

ある場合には30分未満の端数の切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるといった端数処理は認められます。つまり月のトータル残業時間が3時間20分であった場合には3時間として、3時間40分であった場合を4時間とすることは可能です。

未払い残業は行政指導の対象に

残業代を未払いのまま労基署の監査が行われると「是正勧告書」「指導票」により行政指導が行われます。例えば3か月分の未払い残業の「遡及支払い」を命じられた場合、未払いとなっている時間数及び給料の額を3か月間さかのぼって計算し、当該スタッフへの不足額を支払うなど、まずは行政書道に従い原則対応することになります。

適切な時間管理とは

厚労省から平成13年に出された「労働時間の適正な把握のため講ずべき措置」では以下のように定められています。

- 労働日ごとに、何時から仕事を開始して、何時まで仕事をしたか、確認し記録すること。

- 使用者が自ら確認し記録するか、タイムカード、ICカードなどの客観的な記録を、適性に申告するように十分に説明すること。必要に応じて実態調査をすること。

- 労働時間の記録に関する書類は3年間保存すること。

労働時間の上限を設定して、上限を超える時間を切り捨てたり、そもそも労働時間の記録がないため「時間外労働がない」としたりしている場合には法律違反になります。

固定残業代として定額を支給する際には慎重に

固定残業代を設定すると仮に残業代が発生しない月があっても残業代を支払わなければなりません。しかも実際に行われた残業が想定された10時間を超えると、別途残業代の支払い義務が発生します。そのため実態を確認した上で「何時間分を固定で支払うか」を決めなければなりません。固定残業手当を適切に運用するためには次の三つが要件とされています。

- 基本給と割り増し賃金部分が明確に区分されていること

- 割増賃金部分には何時間分の残業が含まれているかが明確であること

- 上記②を超過した場合には、別途割増残業が支給されること

この方法は、残業が大体同じ時間発生している場合には適している方法ですが、月によって残業時間が大きく変動したり、人によってばらばらであったりする場合には、かえって管理が煩雑になる場合があります。導入によりメリットとデメリットをよく検討して慎重に判断する必要があります。

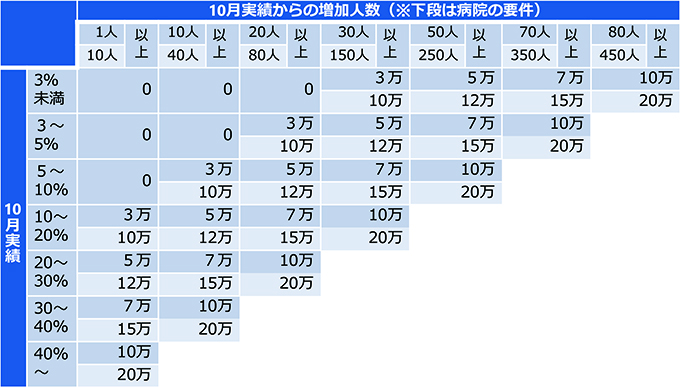

厚生労働省は4月9日、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」の利用を促進するため医療機関向けに新たに実施する支援内容を明らかにした。政府は従来型の紙の保険証の新規発行を12月2日で終了する方針を決めているが、直近3カ月のマイナ保険証の利用率は増加傾向にあるものの5.47%にとどまる。こうした状況を受け、医療現場における利用率アップに向けた対策を抜本的に見直し、5~7月を「集中取組月間」と位置づけ、利用人数の増加に応じて最大で診療所と薬局には10万円、病院には20万円の支援金を1回限り支給する。

■2023年10月利用実績と同月比増加量に応じて支給額を算出

現行のマイナ保険証利用促進に向けた支援策は、2024年1月~11月を取り組み期間とし、2023年10月に比べマイナ保険証の利用率が上昇した医療機関と薬局に実施することになっていた。取り組み期間は前半(1月~5月)と後半(6月~11月)に区分。前半は平均利用率が5ポイント以上10ポイント未満上昇した場合に1件当たり20円、10ポイント以上20ポイント未満上昇は1件当たり40円を支給、後半は10ポイント以上上昇した医療機関と薬局が対象で、支援単価は前半と同額に設定されていた。今回の見直しは、後半が対象。

一時金の支給額は下表の通りとなる。2023年10月の利用率と同月に比べ2024年5月~7月の集中取組月間における利用者の増加量に応じて算出される。例えば2023年10月の利用率が3%未満の場合、30人以上増加すると3万円、80人以上増加すると上限の10万円が支給される。厚労省保険局の担当官は、利用人数の増加に応じた定額給付とすることにより、医療現場にとって不公平感のない分かりやすい形にすることが狙いとしている。

武見敬三厚労相は同日の閣議後記者会見でマイナ保険証について「より一層の利用促進が課題となっている」と強調した上で、「本年5月から7月までを『マイナ保険証利用促進集中取組月間』として、医療DXのパスポートとなるマイナ保険証の利用促進に全力をあげて取り組む」との意気込みを示した。

集中取組月間限定の一時金算出方法

A、「何をどうすれば、いい評価が得られるのか」。被評価者からすれば当然知りたい内容ですし、それが法人の求めている職員像につながることになるわけです。ところが、評価者側の都合で、もしくは評価者側の裁量の幅をできるだけ大きくできることを目的に、評価項目を抽象的な表現にしたり、評価点のつけ方などがブラックボックスにしているケースがあります。この場合、「求められる職員像」が明確にはならないので、目標自体に具体性が欠けることになります。

弊社が推奨する職能評価や行動評価は、事前に評価される内容が具体的に分かっているだけではなく、点数のつけ方もオープンにしているので、透明性が担保されるだけでなく、各職員においては自己成長の実感が可能になります。評価制度が本当の意味で職員を育てるための制度にするには、次に述べる視点がとても大切になります。

- 組織全体のレベルアップを図ることを目的とする。

評価によって優秀な職員を発見することも大切ですが、それよりも先に行わなければならないことは、普通の職員の能力を高めることによって組織全体のサービスの質を上げることなのです。一人の優秀な職員のヤル気を高めるよりも、多くを占める普通の職員のヤル気を高めることの方が大切であることを理解してください。

- 部署別、職種別、そして等級別に「期待される職員の努力」を具体的に明記する。

- はじめから「どんな努力をすれば良い評価(SまたはA評価)になるか」を明示しておく。この内容が「期待される職員像」となり、全ての職員に、期の初めから「こんな努力をしてほしい」と明示する。

評価は学校で行われるような試験や通信簿ではありません。学校の教育では、教科書に基づいて教えていき、期末または年度末に試験をして結果だけを測定し、評価すればいいのですが、職場ではそうではなく、どんな問題を出すのか(つまりどんな行動を期待しているのか)を初めに明確にしておいて、出来るだけ多くの職員が優秀な成績、つまり5段階評価ならS評価やA評価を取ってもらうようにすることが必要なのです。

その場合、必ず意見として聞こえてくるのが、「良い評価が増えれば、人件費が増加してしまうのでは?」という懸念です。もちろん、評価結果を反映させる処遇の財源(例えば、処遇改善加算)は確保しておきながら、その財源の限度内で分配を行う管理手法は必要になってきます。

Q 上司Aが部下Bに対し、Bが作成した文書の誤字脱字が多くミスが多いとして、業務上の注意指導をしたが、それでも改まらなかったので、再度、前回よりきつく注意したところ、Bは「パワハラです」と言って注意指導を受け入れない、注意指導はどのような場合にパワハラになりますか?

A

パワハラに関し実際に何をすればパワハラになるのか、十分に理解できている方は以外と少ないのではないでしょうか。そのため本来、部下を指導監督する上司が、これはパワハラにあたるのか、などと判断に迷ってしまうこともあると思います。さらに本設問のようにちょっと厳しく注意すると部下から「パワハラだ」などと言われると上司は注意する出来ないのではないかと思ってしまうケースも散見されます。そこで、まずはパワハラに関する基本的な考え方について検討したいと思います。

パワハラにつては、法律上の定義があるわけではありませんが、厚生労働省は「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働くものに対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」と定義しています。

つまり注意指導そのものがパワハラにあたるものではなく、注意指導の程度や態様が度を越している場合にはパワハラにあたる可能性があるということになります。裁判上も、注意指導の目的は正当なものであったとしても、感情的になって大きな声を出したり、部下の人間性を否定するかのような表現を用いて叱責した点などは「社会通念上、許容される範囲を超える」としています。

御質問のケースでは、上司は部下の誤字脱字が多いことを、業務を対象にして注意指導を行っていると言えます。しかしながら部下は注意されたにも関わらず改善されないだけでなく、反抗的な態度をとってきたとのことですから、その分厳しく注意するのは当然と言えます。もちろん、先に述べた人格否定を行う、大声で怒鳴るといった注意指導は行き過ぎですが、そうでない限り、上司の注意指導はパワハラとはいえないでしょう。注意指導を行うときには、くれぐれも冷静に行うことが大切です。