医療

政府は年収が一定額に達すると社会保険料が発生して手取りが減る「年収の壁」の対応策をまとめた。賃上げなどで労働者の収入が減らないよう企業に1人あたり最大50万円を助成するのが柱。今回の対策は3年程度の時限措置で、2025年に予定する制度改正で抜本改革に踏み切れるかが問われる。

足元で賃上げが進むなか、年収の壁に引っかからないよう就業時間を減らすパートや派遣社員が増えている。新たな対策で深刻な人手不足に歯止めをかけるとともに、優遇策を通じて企業にさらなる賃上げを促す。

壁には大きく年収に応じて「103万円」「106万円」「130万円」の3つがあり、額ごとに対策を講じる。保険料負担が大きい106万円の壁向けに、政府は助成制度を設ける。

岸田文雄首相は25日、「まずは106万円の壁を乗り越えるための支援策を強力に講じていく」と強調した。週内に正式に決める。

従業員101人以上の企業に勤める労働者は月額賃金が8.8万円以上などの要件を満たすと配偶者の扶養を外れる。壁を越えると約15万円の負担が発生するため、厚生労働省は年収換算で約106万円の壁の付近で就業時間を調整して手取りが減らないようにする人が最大60万人いると試算する。

新たな対応策では手取りの減少を補うため、従業員が負担すべき保険料の増加分を手当として支給したり、基本給の増額と労働時間の延長に取り組んだりする企業を助成する。

例えば、賃金の15%以上分を従業員に追加で支給すれば1~2年目でそれぞれ20万円、3年目にも一定の要件を満たせば10万円を助成する。扶養から外れた労働者の社会保険料分を、手当の支払いで支援した企業も支援する。

実際の支給は最も早くて24年4月となる見通しだ。大企業の助成額は中小企業の4分の3になる。

年収130万円の壁は、従業員100人以下の企業で年収が同額を超えると扶養から外れ社会保険料を納めなければならなくなることを指す。今回の対策では、急に残業が増えたなど一時的な収入増であれば、連続2年まで健康保険組合などの判断で扶養にとどまれるようにする。

年収103万円の壁では、本人に所得税が発生するほか、企業のルール次第で配偶者手当が支給されなくなる。厚労省はガイドラインなどで企業に廃止や変更を含めて制度の見直しを働きかける。

保険料の負担分を実質的に肩代わりする今回の助成策は、自ら保険料を納める他の労働者との公平性が保てない恐れがある。そもそも106万円の壁は負担が生じる代わりに年金額が増えたり、ケガや出産の際の給付が充実したりするなど、本来は「壁」と呼べないとの声も多い。

支援策は25年の年金制度改正に合わせたつなぎ措置だ。今回の対策は、労働者が納めるべき保険料を国が実質的に補填する内容で、助成金による急場しのぎに過ぎない。

厚労省は9月、社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の年金部会で年収の壁を解消するための議論を始めた。年収の壁問題の抜本解決には、壁の内側で働いているうちは保険料を支払わずに給付が受けられる第3号被保険者のしくみを変える必要がある。

専業主婦などの第3号被保険者には、夫婦それぞれが保険料を支払う共働き世帯などから「優遇だ」と批判がある。保険料を負担せずに給付を受けるのは社会保険の原則に反する。少額でも働いて収入を得たのなら、それに応じた保険料を納めるのが本来の姿といえる。

とはいえ、年収が106万円に満たない人にも等しく保険料負担を求めるとすれば大きな反発は避けられない。今後3年の間に国民全員により公平で納得感のある形で、持続可能な抜本改革を実現させる必要がある。(日本経済新聞 朝刊 総合2(3ページ)2023/9/26)

日本経済新聞 朝刊 1面(1ページ)2023/9/24

厚生労働省はパートや派遣といった有期雇用の労働者を正社員に転換した企業への助成金の要件を2024年度に緩和する。現在は同じ会社での雇用期間が通算6カ月以上3年以内の人を対象としているのを「6カ月以上」に変える。雇用の安定を後押しする。

>

> 現行制度は有期労働者を正社員にした場合、中小企業には1人あたり57万円、大企業には42万7500円を最大20人分まで支給している。有期の雇用期間が3年を上回る場合は対象外となっていた。

>

> 非正規の労働者を巡っては雇用の不安定さに加え、将来の低年金などの問題が指摘される。総務省の就業構造基本調査によると、非正規で働く女性は22年10月時点で1447万人に上る。女性の雇用者に占める割合は53.2%と推計され、厚労省は改善の余地があるとみている。

>

> 今回あわせて助成金額も見直す。中小向けは60万円に、大企業向けは45万円に増額する。ただ、2人目以降はそれぞれ50万円、37万5千円に減額し、ばらまき色を薄めて財政に配慮する。

>

> 労働契約法は雇用期間が通算5年を超えた場合に、労働者は無期雇用への転換を申請できると定める。助成金がなくても有期雇用から脱する手立てがあることを考慮し、5年超の労働者に関しては助成金額を半額に抑える。

>

> 助成制度は13年度に導入し、22年度までの10年間で計78万人強の正社員転換を後押ししてきた。各業界で人手確保のため労働者を正社員として登用するなど処遇改善の動きは活発になっている。日本経済新聞 朝刊 1面(1ページ)2023/9/24

A 評価フィードバックを年2回実施し、さらに個別面談(毎月)にて課題解決のフォローを行っている。

解説)人事評価でもっとも大切なキーワードは何でしょうか。それは「透明性」と「納得感」です。透明性とは、人事評価でいえば、どういう評価項目で、だれがどのようなプロセスで評価をしているのかが明確であること。また「納得感」とは、なぜその評価結果になったのか被評価者が理解し、納得することです。しかしながらこの納得感が生まれるのはそう簡単にはいきません。なぜなら多くの職員は、自分は一所懸命仕事をし、それなりに仕事で貢献していると思っているからです。しかしながら、上司の評価がそのようなものでない場合には、だれしも心穏やかでは、いられないはずです。半ばあきらめて、表面的に納得したフリをしている場合も多いのではないでしょうか。それでは納得感を醸成するにはどうすればいいのか。まず、絶対に必要なのが、フィードバック面談です。面談では、自己評価と上司評価が明らかに違っている項目に着目し、その評価にした根拠を具体的に話し合うことで、お互いの視点や期待レベルを知ることができ、初めて「納得感」が醸成されてくるものです。

A 労働基準法41条の除外規定として、労基法上の管理監督者は深夜業務を除く、労働時間に関する規定は適用されないと定めています。まずは、労基法上の管理監督者とはどのよう方を指すのかを確認しておきたいと思います。ここでいう、「管理監督者」とは下記の要件を全て満たす方を指します。

1,人事権を持ち、事業経営にも参加している(ここでいう人事権とは、いわゆる異動を含む人事権で、人事評価しているだけでは不十分)

2,自分自身の勤務時間について自由裁量が認められている

3、一般社員と比べて、十分な報酬を得ている

これらの3点を、勤務の実態として適用されている必要があります。単に役職名では判断できません。つまり休日、時間外労働の規制をうけない「管理監督者」に該当するかどうかは、具体的な権限や給与、勤務実態で判断が必要ということになります。

例えば、多くの介護事業所ではシフト勤務で勤怠管理を行っていますが、常態として勤務シフトに入っている働き方をしているような管理者がいた場合、勤務時間の自由裁量がないと判断され、管理監督者ではなく、一般社員とみなされる可能性もあります。

先ほど、管理監督者に該当するか否かを判断するときに、単に役職名での判断ではなく、勤務の実態で判断しなければならないとしましたが、多くの介護事業では職責(役職)で、それを判断している場合が多い上に、介護保険制度における「管理者」と労基法における管理監督者を混同してしまうケースもあるので注意が必要です。一般的には、理事長、社長、施設長、事業所長、事務長くらいまでの立場の方がそれに該当するケースが多いと考えられます。もし、それ以下の役職の方(例えば、主任、副主任やリーダー等)を管理監督者の扱いにして残業代などを支給していない場合は、一度、その方の業務や給与の実態を確認してみる必要があると思います。その結果、管理監督職に該当しない方に、残業手当等を支給していない場合には、労基署からは残業代未払いの扱いとして、「3年間分を遡及して」支払うといった是正勧告を受けるリスクがあります。

2,また、管理監督者には残業代は支給されませんが、勤務時間管理自体は必要となります。これは、給与計算上の必要性ではなく、管理監督者の健康管理の問題によるものです。管理監督者はその責任の重さから、過重労働になってしまうケースは相変わらず多く、それが深刻化するとメンタル疾患につながる場合も見られます。従って、経営者や人事担当者は管理監督者の労働時間には常に注意を払い、管理監督者の健康管理に十分注意することが重要です。

3,さて、今回ご質問のあった管理監督者における遅刻・早退・欠勤に関する給与の扱いについてですが、その方が管理監督者に該当することを前提とした場合に、先述の要件の「勤務時間の自由裁量」の点が問題になります。

つまり、管理監督者は勤務時間に裁量が認められていることから、始業時刻から遅れて出社(遅刻)しても給与減額扱いにはなりませんし、また終業時刻より遅くなっても残業手当はつかないことになります。

ただ、欠勤の扱いにつきましては、管理監督者であっても「就業義務」自体はありますので、その義務が果たされない場合に該当すると判断され、給与も欠勤控除として減額することになります。

「宿日直許可がおりた後も、宿直のときは毎回多くの救急患者を診ている」と話す男性医師

医師が宿直や日直をしても、労働時間とみなさない特例が医療現場に広がっています。来年4月からの「医師の働き方改革」に逆行しかねない動きですが、国や病院も後押ししています。なぜなのか、現場から伝えます。 宿直をこなしていても「休息」扱いに…その違いはどこから? 酷暑が続いていた8月上旬の夕方、東日本にある救急病院(約300床)に勤める40代の男性医師は、もう一人の医師と翌朝9時までの宿直に入った。 午後8時前、尿管結石の合併症で腎臓に炎症を起こした高齢女性が救急車で運ばれて来た。敗血症性ショックを起こす恐れがあった。

すぐ専門治療が必要と判断し、近くの病院3カ所に1時間かけて電話したが、「夜なので医師を呼び出せない」と受け入れを断られた。 女性に問診、血液や尿の検査、抗生剤の点滴、尿道カテーテルなどの処置をして入院してもらい、夜中は2~3回様子を見に行った。翌朝、泌尿器科がある病院に転院するのを見届けた。 午前0時前、急性アルコール中毒で意識のない若い男性が搬送されてきた。午前2時前に来たのは、ほかで受け入れを9回断られたという熱中症の中年男性だった。 朝までに受け入れた救急患者は計26人。男性医師は「夜間の救急では一人として手を抜ける患者などいない」と話す。 合間を縫って、病棟の約300人の入院患者も見回った。2人の末期がん患者をみとり、家族を呼んで説明し、死亡診断書を書いた。

死亡診断書を書き、病棟を見回り…でも「休息時間」に 午前4時前に仮眠室に入り、起きたのが午前7時。睡眠は3時間だった。 ところが、この宿直は一定の手当が出るものの、病院から労働時間ではなく、「休息時間」とみなされた。男性医師は翌日も休めず、夜まで通常診療をこなした。 これらが可能になったのは、この病院が今年に入り、労働基準監督署から「宿日直許可」を得たからだ。

許可があれば、夜間や土日、入院患者の急変や外来患者に対応するため医師が待機する「宿直」や「日直」について、特例的に労働時間としてみなさなくてもよくなる。 来年4月から「医師の働き方改革」が始まり、時間外労働が原則年960時間(月80時間相当)に罰則付きで規制されるのを前に、いま多くの病院が宿日直許可を申請している。 地域の病院は人手不足のため、宿日直は主に地元の大学病院から派遣される医師が担っている。時間外労働の上限は、大学病院と派遣先での労働時間を合計した上で適用される。

厚労省も促進の「宿日直許可」、浮上した二つの課題 許可がない病院では宿日直の時間すべてが労働時間とみなされるため、大学病院は上限超えを心配し、派遣医師を引きあげる動きがある。各病院は宿直を回せなくなり、救急や出産の対応が止まってしまう事態を避けようと許可を申請している。 地域医療の崩壊を防ぎたい厚生労働省も、病院に宿日直許可の申請を促している。労基署による許可は2021年が233件、22年が1369件と約6倍に急増した。

ただ、宿日直許可をめぐって、二つの課題が浮上している。 厚労省の基準では、許可には「軽度または短時間の業務」「十分な睡眠がとれる」などの条件を満たす必要があるが、表現があいまいなため、厳密には基準に該当しないような病院も許可されることがある。 また、許可の取得後でも、宿日直中に通常業務が発生すれば、病院は労働時間として扱い、時間相応の手当も支払わなければならないが、適切に運用していないケースがある。 これらが原因で、実際には働いているのに労働時間とみなされない「隠れ宿日直」が存在すると専門家は指摘する。 男性医師は訴える。

「労基署は病院の実態をよく把握せずに許可したのではないか。長時間労働の医師が患者を治療すれば、事故も起きかねない。働き方改革に逆行している」 朝日新聞社

これまで、様々な分野で活躍されている優れた仕事人に会ってきましたが、一番の共通点は

「謙虚である」ということのように思います。謙虚な人は、自信のあることほど「まだまだ」と思って、更に努力しています。

適当にやっていると「この程度でいいかな」と思ってしまいますが、とことん追及していると、上には上があること、自分がまだまだ及んでいないことが見えてくるからです。

もう十分と慢心すれば、成長が止まることをよくわかっているのだと思います。

このような方は、どんな人の話でも謙虚に耳を傾けます。「自分はまだまだ実力が足りない、もっと努力しよう」と、目指すところは、ずっと先にあるので、情熱をもって成長していけるのだと思います。

反対に、一時的に儲かった若手経営者が贅沢三昧するようになった話はよくあるのですが、次には大抵、ドン底に落とされる展開が待っています。一気にツキに見放されることがよくあります。

また謙虚な人ほど、心の奥には自分を信じる気持ちがあります。自信があるからこそ、相手を恐れず、謙虚な姿勢を抜けるのです。卑屈になったり、傲慢になったりする人は、実は自信がないから相手を恐れて、自分を大きく見せようとしたり、反対に小さく委縮したりするものです。

謙虚さは、こころのクセです。

謙虚な人ほど、「自分に価値があること」は分かっています。自信があることを活かすことで「自分の価値がさらに高まること」も分かっています。

「まだまだ」と思うからこそ、さらに自信がつくられるのです。

Q, ある職員から「勤務終了後に夜間に、他の事業所でも働いてみたいのですが、問題ありませんか?」という質問がありました。金銭的な理由ということなので、現業に支障のないようにしてもらえれば副業を認めていきたいと思いますが、認めるにあたり留意点などあれば教えてください。

A,

厚労省の「副業、兼業に関するガイドライン」によると副業は、新技術開発や第2の人生の準備として有効であると書かれています。人口減少期を迎え 労働力の減少が叫ばれている我が国において、副業の推進により国は労働力の確保や生産性の向上を期待しているものと思われます。

では事業所としては副業を認めなければいけないのでしょうか。法律上、副業禁止の可否に定めはありませんが、過去の判例でみると「労働時間以上の時間をどのように利用するかは、労働者の自由」との考え方に立っていて、副業を認めることが基本的な対応と考えられます。

しかし、副業を解禁していく場合の注意点もあります。

まず、職員から副業を始めたいという申し出があった場合、事業所として、まずは本業に影響がないことを確認する必要があります。たとえば、深夜業に従事して、寝不足になり本来の業務がおろそかになってはいけません。他には他の事業所で勤務するとなると、当事業所の情報が漏れるリスクもあります。従って、事業所として申し出があった場合に許可することを前提にしつつも、いつ、どのような業務に従事するのかをきちんと確認し、内容を精査する必要があるでしょう。また、就業規則にもその点を下記の内容にて表現することがあります。

○○条 法人は職員が副業兼業に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止または制限することが出来る。

①労務提供上の支障がある場合

②企業秘密が漏洩する場合

③会社の名誉や信頼を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

④競業により事業の利益を害する場合

また、残業代の計算にあたっても注意が必要です。複数の事業所で勤務する場合、労働時間を合算して1日8時間、1週で40時間を超えることも想定されます。労基法ではその場合、合算した労働時間として超過時間があれば残業代を支払う必要があります。この場合、支払う側は、後から雇用契約を締結した方、もしくは法定労働時間を超えて働く原因を作った方に支払の義務が生じます。

次に社会保険関係ですが、雇用保険については、たとえ複数の勤務先でそれぞれ週20時間以上勤務していたとしても、主たる勤務先(原則、収入が多い方)でしか加入できません。

健康保険と厚生年金金保険については、複数の勤務先それぞれ加入条件を満たした場合、どちらで加入するかは本人が選ぶことになります。そのうえで、例えば、加入する先での勤務先給与が月20万円、加入しない方が月10万円だとすると合計額30万円に基づいて社会保険が計算されます。つまり、それぞれの勤務先の給与額に応じて按分計算され、両方の勤務先から毎月の社会保険料が控除されることになります。因みに健康保険証は、加入する勤務先の保険者のみから発行されます。

最後に、副業兼業を認めていく流れにはあるものと思いますが、一方で、副業は長時間労働につながりやすい等懸念点も指摘されています。本業副業を問わず、他でも働いている職員がいる場合には、もう一方の勤務先の労働時間を意識して、法令順守と健康管理に配慮していくことが必要になります。

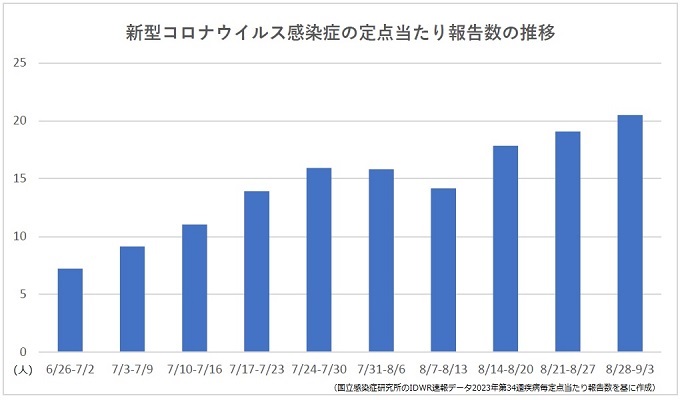

国立感染症研究所がまとめた8月28日から9月3日までの1週間(第35週)の5類感染症の患者報告(小児科定点医療機関約3,000カ所、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症は定点医療機関約5,000カ所、速報値)によると、新型コロナウイルス感染症の定点医療機関当たりの患者報告数が3週連続で増えた。感染性胃腸炎、インフルエンザ、手足口病は2週連続で増加。咽頭結膜熱(プール熱)も増えた。ヘルパンギーナは減った。

〔新型コロナウイルス感染症〕報告数は前週比7.5%増の20.5人。都道府県別の上位3位は、岩手(35.24人)、宮城(32.54人)、秋田(30.61人)。

〔感染性胃腸炎〕報告数は前週比14.3%増の3.19人。過去10年の同期の平均よりも少ない。都道府県別の上位3位は、大分(8.19人)、石川(5.62人)、熊本(5.58人)。

〔インフルエンザ〕報告数は前週比82.9%増の2.56人。過去10年の同期と比べて最も多い。都道府県別の上位3位は、沖縄(9.41人)、宮崎(4.95人)、三重(4.42人)。

〔ヘルパンギーナ〕報告数は前週比1.8%減の1.07人。過去10年の同期の平均よりも少ない。都道府県別の上位3位は、山形(6.46人)、岩手(2.65人)、青森(2.53人)。

〔手足口病〕報告数は前週比42.6%増の1.34人。過去10年の同期の平均よりも少ない。都道府県別の上位3位は、佐賀(5.09人)、宮崎(4.36人)、福岡(4.18人)。

〔咽頭結膜熱〕報告数は前週比42.6%増の0.97人。過去10年の同期と比べて最も多い。都道府県別の上位3位は、大阪(3.22人)、福岡(2.68人)、兵庫(2.22人)。

出典:Web医事新報

梅沢 辰也

(中村中学校・中村高等学校前校長)

【梅沢】

それからこれは校長になってからのことですけど、マザー・テレサの言葉を

引用する機会が多いですね。

校長として私の思いをどうやって生徒に伝えればよいかと本を読み漁る

うちに出逢ったのが、マザー・テレサでした。

特に惚れ込んでいる言葉が二つあって、話をする際によく引用しているんです。

──ぜひ教えてください。

【梅沢】

一つは

「愛の反対は憎しみではなく無関心です」。

愛とは何か。

それは無関心の反対だから関心を持つことだとマザー・テレサは言う。

ですから友達同士でもまずお互いに関心を持とうよ、ということで、そのためには

挨拶や日頃のコミュニケーションがいかに大事かということですね。

もう一つは

「思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。

言葉に気をつけなさい、

それはいつか行動になるから。

行動に気をつけなさい、

それはいつか習慣になるから。

習慣に気をつけなさい、

それはいつか性格になるから。

性格に気をつけなさい、

それはいつか運命になるから」。

この中で私が一番強調したいのが、「言葉に気をつけなさい、

それはいつか行動になるから」ですね。

言葉というのは普段何気なく使っているものですが、

それだけに気をつけなければいけなくて、特にマイナスな言葉は

極力使わないようにする。

──マイナスな言葉を使わない。

【梅沢】

そうです。マイナスな言葉というのは、それを言った瞬間、最初に傷つくのは

その言葉を発した本人です。

だからマイナスな言葉を使えば使うほど、その人がダメになってしまう。

もちろん、その言葉を聞かされる人にも影響を及ぼすので、

もっとぽかぽかした言葉を多く使いたいものですね。

出典:『致知』2016年8月号 特集「思いを伝承する」より

A、キャリアパスは個人の能力・適正に応じて、「指導・監督層」になるコースとは別に「専門職」コースを準備し、専門職のキャリアステップと昇給制度で運用しています。

現場では、「優秀な職員ほど役職にはつきたがらない」とか、「知識・技術面でわからないことについて、皆が教えてもらえる職員は決まっており、しかもその職員は役職者ではない」、といった話がよく聞かれます。そこで考えるべきなのが、キャリアパスにおける「複線化」です。つまり、キャリアパスに描かれた昇格ラインによらずに、役職にはつかずに専ら専門性を高め、組織に貢献するキャリアパスを作ることです。この階層を「専門職」として、上級介護職の水準を超える水準をもって処遇します。この場合、当該職員はマネジメント業務を行わず、専ら好きな介護の道を追い続けても、相応の処遇が保障されることになります。専門性の高さを認められてこその処遇なので、職員のプライドも充足することができます。

また、優秀な人材を滞留させては離職につながりかねません。中小企業の中には職員が自らポストの数を読んで、諦めムードが漂っているようなケースも散見されますが、「専任職」を設けて、「当法人は、管理上の役職だけがポストではない。専任職というスキル面のリーダーもあり、相応に処遇する」と周知すれば閉塞感が一気に変わるはずです。