医療

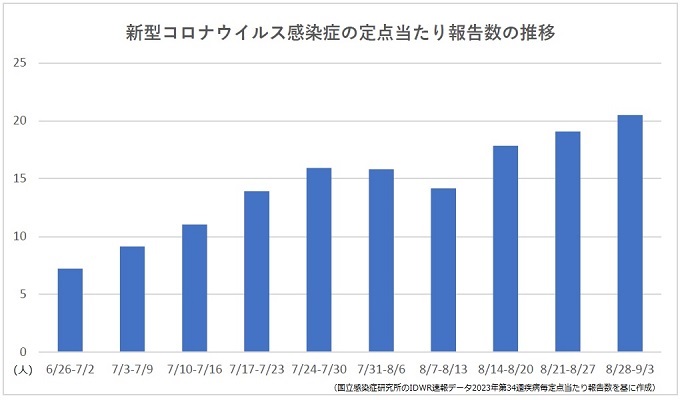

国立感染症研究所がまとめた8月28日から9月3日までの1週間(第35週)の5類感染症の患者報告(小児科定点医療機関約3,000カ所、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症は定点医療機関約5,000カ所、速報値)によると、新型コロナウイルス感染症の定点医療機関当たりの患者報告数が3週連続で増えた。感染性胃腸炎、インフルエンザ、手足口病は2週連続で増加。咽頭結膜熱(プール熱)も増えた。ヘルパンギーナは減った。

〔新型コロナウイルス感染症〕報告数は前週比7.5%増の20.5人。都道府県別の上位3位は、岩手(35.24人)、宮城(32.54人)、秋田(30.61人)。

〔感染性胃腸炎〕報告数は前週比14.3%増の3.19人。過去10年の同期の平均よりも少ない。都道府県別の上位3位は、大分(8.19人)、石川(5.62人)、熊本(5.58人)。

〔インフルエンザ〕報告数は前週比82.9%増の2.56人。過去10年の同期と比べて最も多い。都道府県別の上位3位は、沖縄(9.41人)、宮崎(4.95人)、三重(4.42人)。

〔ヘルパンギーナ〕報告数は前週比1.8%減の1.07人。過去10年の同期の平均よりも少ない。都道府県別の上位3位は、山形(6.46人)、岩手(2.65人)、青森(2.53人)。

〔手足口病〕報告数は前週比42.6%増の1.34人。過去10年の同期の平均よりも少ない。都道府県別の上位3位は、佐賀(5.09人)、宮崎(4.36人)、福岡(4.18人)。

〔咽頭結膜熱〕報告数は前週比42.6%増の0.97人。過去10年の同期と比べて最も多い。都道府県別の上位3位は、大阪(3.22人)、福岡(2.68人)、兵庫(2.22人)。

出典:Web医事新報

梅沢 辰也

(中村中学校・中村高等学校前校長)

【梅沢】

それからこれは校長になってからのことですけど、マザー・テレサの言葉を

引用する機会が多いですね。

校長として私の思いをどうやって生徒に伝えればよいかと本を読み漁る

うちに出逢ったのが、マザー・テレサでした。

特に惚れ込んでいる言葉が二つあって、話をする際によく引用しているんです。

──ぜひ教えてください。

【梅沢】

一つは

「愛の反対は憎しみではなく無関心です」。

愛とは何か。

それは無関心の反対だから関心を持つことだとマザー・テレサは言う。

ですから友達同士でもまずお互いに関心を持とうよ、ということで、そのためには

挨拶や日頃のコミュニケーションがいかに大事かということですね。

もう一つは

「思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。

言葉に気をつけなさい、

それはいつか行動になるから。

行動に気をつけなさい、

それはいつか習慣になるから。

習慣に気をつけなさい、

それはいつか性格になるから。

性格に気をつけなさい、

それはいつか運命になるから」。

この中で私が一番強調したいのが、「言葉に気をつけなさい、

それはいつか行動になるから」ですね。

言葉というのは普段何気なく使っているものですが、

それだけに気をつけなければいけなくて、特にマイナスな言葉は

極力使わないようにする。

──マイナスな言葉を使わない。

【梅沢】

そうです。マイナスな言葉というのは、それを言った瞬間、最初に傷つくのは

その言葉を発した本人です。

だからマイナスな言葉を使えば使うほど、その人がダメになってしまう。

もちろん、その言葉を聞かされる人にも影響を及ぼすので、

もっとぽかぽかした言葉を多く使いたいものですね。

出典:『致知』2016年8月号 特集「思いを伝承する」より

A、キャリアパスは個人の能力・適正に応じて、「指導・監督層」になるコースとは別に「専門職」コースを準備し、専門職のキャリアステップと昇給制度で運用しています。

現場では、「優秀な職員ほど役職にはつきたがらない」とか、「知識・技術面でわからないことについて、皆が教えてもらえる職員は決まっており、しかもその職員は役職者ではない」、といった話がよく聞かれます。そこで考えるべきなのが、キャリアパスにおける「複線化」です。つまり、キャリアパスに描かれた昇格ラインによらずに、役職にはつかずに専ら専門性を高め、組織に貢献するキャリアパスを作ることです。この階層を「専門職」として、上級介護職の水準を超える水準をもって処遇します。この場合、当該職員はマネジメント業務を行わず、専ら好きな介護の道を追い続けても、相応の処遇が保障されることになります。専門性の高さを認められてこその処遇なので、職員のプライドも充足することができます。

また、優秀な人材を滞留させては離職につながりかねません。中小企業の中には職員が自らポストの数を読んで、諦めムードが漂っているようなケースも散見されますが、「専任職」を設けて、「当法人は、管理上の役職だけがポストではない。専任職というスキル面のリーダーもあり、相応に処遇する」と周知すれば閉塞感が一気に変わるはずです。

Q

職員の定着率が悪いなと感じていた時、辞めていくある職員が「私、Aさんが怖くてやめるんです」と教えてくれました。どうやらA職員は、利用者にいじめや嫌がらせをしていたようなのです。A職員の行動は一般職員にも有名らしいのですが、管理者には一切のその情報があがってきませんでした。辞める職員の密告であることがA職員にわかれば、辞めて後もその職員になにをしてくるかわからないので、内緒にしてほしいと言ってきています。でもそのままにしていたら、退職者が続出だけでなく施設の信用にも関わります。どのように指導したらよいでしょうか。

A

事実を確認したうえで、服務規律にそって指導や制裁を検討しましょう。

退職者が辞めるときの本音は「辞めるのだから自分はもう関係ない」とか「辞めるときには問題を起こしたくない」という心理状態が働きますので、黙って身を引く社員は多いものです。

なかには今回のように、残される社員のために、とか自分にしか言えないことだから、ということで教えてくれる社員もいますので、これは大変ありがたいものです。

まずは、問題社員の行動が、退職者の言ったとおりなのかを確認する必要があります。一人だけの意見の場合にはどれだけ信ぴょう性あるかは、わかりません。ほかの社員からも聞き取りを行ったり、いつも以上に注意深く観察しておく必要があります。

確認したうえで、間違いなく問題を起こしている場合には、その社員を呼び出し、その程度によっては、指導しながら就業規則に定める制裁をあたえましょう。「制裁」という条文で、「利用者やその家族及び取引先などに不信招く応答など、対外的業務に誠実性を欠き、本法人の信用を傷つけた場合には罰則を与える」というような内容が定められていると思いますので、その条文を見せながら、具体的にどのような違反行為がおこなわれたのかを

説明し、指導していく必要があります。いきなりの解雇ではなく、指導や始末書から初めて段階的に指導していきます。そしてその指導内容は記録に残しておくようにします。

規律が守れない社員には、管理者は指導をあきらめてしまいがちです。しかし、あきらめてしまったら、利用者や従業員の安全はどのように守られるのでしょうか。

また、職場風土として「密告」ではなくて、よりよいサービスを提供するために何が必要かを、いつでもだれでも発言できる職場環境を整えることで、事業所全体を高めあっていく風土を形成していきましょう。

長く勤めたいと思っているスタッフにとって頑張れば給料を上げてもらえる」ということはモチベーションにつながります。反対に「どのくらい上がるかわからない」「そもそも

あがるかどうか すらわからない」という状況では、将来への不安を感じるスタッフもいるでしょう。もちろん、昇給はクリニックの経営状況で出来ないこともありますが、出来るだけ標準的な目安をつくり「大体、毎年これくらいは上がる」というメッセージ性を出していくということは、スタッフの勤務意欲を高める一定の効果があります。

昇給額はクリニックによって様々ですが、効果的な昇給基準を作りには以下2点を抑えるといいでしょう。

①長期間(10年以上)同等額で昇給し続けられるか

②昇給がスタッフの勤務意欲につながっているか

③地域の職種別の賃金相場と比べ、見劣りしないか

クリニックによっては、毎年1万円の昇給を行っているところがあります。ただ、毎年1万円の昇給は、10年で10万円の月給がアップすることになります。月給18万円であった方が28万円になるわけでです。因みにですが、一上場の大手企業でも平均昇給は7千円程度です。

また昇給する年としない年があると、昇給できなかった人は「私は評価されていない」「先生が認めてくれていない」と感じるスタッフが出ます。これでは、せっかく1万円昇給しても逆に、モチベーションの低下を招くこともあります。できるだけ、毎年昇給できる金額に設定しておくことがポイントです。

データによりますとクリニックの平均的な昇給額は2000円から4000円です。例えば毎年3000円昇給した場合、10年後は月給が3万円アップとなります。仮に月給20万円の事業所の場合、10年後の月給が23万円になります。経験10年の中堅スタッフとしては妥当な給与設定と言えるのではないでしょうか。参考までに職種別の全国平均昇給額を下記しますが、病院でも4200円程度です。この額からみても、クリニックで2000円から4000円の昇給であれば、妥当な額と言えるのではないでしょうか・

毎年昇給額を変えるのが面倒で、とりあえず一律3000円とする院長もいます。ただ、一律の昇給では、頑張っても 頑張らなくても同じ賃金がもらえるため、モチベーションを落とし方が出てきます。評価に応じた昇給額を設定し、働きぶりに応じた昇給額としてそれを本人にしっかりとフィードバックすることで、頑張りを認める風土を作っていくいくことが大切です。

例えば 医療事務 評価S:5,000円 A:4,000円 B:3,000円 C:2500円 ・・

また、人事評価を行う場合には、評価内容(評価シート)をスタッフに公開することwpお勧めします。そうでなければ、院長の思いとは逆の方向で頑張ることや、本人が頑張っているとおもっても、そのレベルに大きな差が出てしまうことがあります。院長の求める行動を可視化し「この方向にがんばってほしい」というメッセージを伝え、組織全体がその方向を向かって進むことが大切です。

A、例えば、10人規模の訪問介護事業所や、通所介護(デイサービス)事業所でも十分にキャリアパスは構築できます。規模が小さい事業所は職責や組織のポジションが少なく、また給与財源が限られているという理由で、キャリアパスを作っても、意味がないとお考えの事業所は多いようです。ただ、社内のポジションで考えてみると、資格等級制度における「昇進」と「昇格」は異なります。「昇進」は確かにポジションが空かなければ上に進むことはできませんが、「昇格」は等級要件がクリアできれば全員昇格するのが、キャリアパスにおける資格等級制度の考え方です。例えば、取得した資格のレベル、勤続年数、人事評価などで、各等級の要件を定め、その昇格要件を決め、給与や時給に連動させれば、立派なキャリアパスです。また、昇給財源ですが、前述の処遇改善加算金を、財源に充当させることも十分可能ですし、むしろ国もそれを奨励しています。もしかしたら、従業員教育に時間をかけられない小規模事業所だからこそ、その仕組みにより自発的に能力を高めるようになるといった、キャリアパス効果は大きいかもしれません。

☞

①医療分野キャリアパス

クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

Q、事務処理時間の簡便化のために、特定職員の残業代を定額支給にしていますが、職員から実際の残業にみあった金額が支給されているのか疑問の声が上がっています。医師の給与についても残業代を含めた年俸制で支給していますが、現状に何か問題があるでしょうか

A、

残業代の定額支給は法令違反を招きやすいだけでなく、長時間労働の温床にもなりやすいものです。医師の年俸制の問題も、労働時間の管理方法とともに見直すべき課題の一つです。

サービス残業が発生してしまう要因の一つに、「固定残業代」の問題があります。例えば、月給30万円、40時間分の残業代を含む、というように、割増残業を毎月定額手当として支給するもので、労働基準法上認められた制度です。

固定残業代は本来、事務処理の簡便化のために認められた制度です。残業時間がゼロの人にも40時間分まるまる支給されるため、仕事のできる人と、できない人の不公平感をなくす意味もありました。しかし、定額40時間分を超えた労働時間分は、割増分を支払うことになるため、定額支給にしたところで労働時間を把握する必要があり、それほどのメリットのある制度ではありません。結果的に50時間残業しても40時間の定額分しか支給されないなどサービス残業の温床になっています。

事務スタッフの少ない医療機関でも導入しているケースがありますが、「ダラダラ残業を招く」といった弊害を招くこともあります。

例えばある整形外科病院では、理学療法士に対して、残業代を30時間の定額制で支給していました。ところが、残業をした時間分だけ支給額が増える本来のやり方ではないので、

残業時間に関する意識が薄れ、中には「どうせ残業代がでないから」と間違った認識でダラダラと居残る職員が増えてしまいました。そのためこの病院では固定残業代を廃止して、タイムカードと時間外勤務申請を併用して厳格に労働時間を管理する方法に改めました。結果的に、固定残業を廃止したことで、残業時間は15時間ほどに半減したといいます。

残業代の定額支給の問題は、高額の年俸制で支給される医師の給与でもたびたび問題視されます。最近、医師の年俸に残業代が含まれているかが争われた裁判では、最高裁は「含まれていない」と判示したケースもあります(H29年7月7日)「残業代と基本給を区別できない場合には残業代が支払われたとはいえない」として無効と判断されました。

この最高裁判決は、残業代の区分が不明確な給与の支払い方法は例外なく認められないとの立場を鮮明にし、労働基準法の立場を遵守するよう管理者に求めたもので、医師の労務管理にも少なからず影響を与えそうです。

⇒クリニック・医療業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

「SNS活用」が不可欠なワケ

我々は普段、どういったことに1日の時間を使っているのでしょうか。昔はテレビを観たり新聞を読んだりしていた時間も、いまはスマホをチェックする時間に充てている、という人も少なくありません。

なかでも、YouTubeやTikTok、FacebookやInstagramなど、「SNS」に時間を使っている人は非常に多いと思います。年代によって使うアプリに多少の差はあるものの、毎日1度はSNSをチェックする人が大半でしょう。

であれば、「クリニックも時間とお金をかけ、SNSに力を入れる」というのもひとつの手なのではないでしょうか。

一般的なクリニックは「B to C(クリニックから患者へ)」ですが、筆者が目指すところは「B to “F”(クリニックからファンへ)」。患者さまをクリニックのファンにすることです。筆者はそう考え、積極的にSNSの運用を行っています。

ウェブサイトの場合、すべてのコンテンツをじっくりと見る方は少ないでしょう。なにか症状があったり、病気を疑ったりするときに、検索をかけるなどしてクリニックのHPを訪ねます。その際、患者が見る情報は予約の仕方や営業時間など、限られたポイントのみです。

したがって、普段からクリニックの取り組みや考え方を伝えたり、あるいはイベント情報を宣伝したりする際には、SNSの活用が効果的です。

SNSは「情報の鮮度」を生かす

SNSを開くと、「タイムライン」上にフォローしているユーザーの直近1日~2日の出来事が流れてきます。やはりこの「情報の新鮮さ」や「タイムリーさ」が、SNSの特徴です。したがって、我々の考え方や施策を一気に出すのではなく、少しずつ出すのがいいでしょう。

また、普段からSNSを利用している方はご存知かもしれませんが、SNSにおいては、ユーザーが1度クリックして見たものは最適化され、「おすすめ」としてまたすぐ見られるような仕組みになっています(=「アルゴリズム」)。

ですから、こまめに小出しに情報を載せることによって、ユーザーにクリニックの情報を繰り返しチェックしてもらい、「B to “F”」でファンとしてクリニックに来てもらいましょう。

ただし、タイムラインはどんどん流れていってしまいますから、本当に大事なお知らせなどはクリニックHPに掲載し、また投稿する際には必ずリンクを貼って、最終的にはクリニックHPに誘導する形で運用していきましょう。

動画づくりも「トレンド」をおさえて

いま、世の中は「ショート動画」ブームです。いまの人たちは5分以上の動画は観ませんし、30秒ほどでスワイプし、別の動画に移ってしまう人も少なくありません。

クリニックが動画を作成するのであれば、この「同じ動画をじっと観てくれない」という特徴も踏まえて本数を分けるなど、「いかにして短い動画のなかに自分たちが伝えたいメッセージを入れ込むか」ということも考えて作る必要があります。

とはいえ、ある程度長い尺のなかで我々の取り組みをじっくりと見てもらうことも大事でしょう。そこでたとえば、そのクリニックが行っている治療を短くまとめた動画をTikTokやInstagram、Facebookに載せ、長い尺がとれるYouTubeではしっかり詳しく説明したものを載せる。こういった流れを作るのはおおいに有効です。

また、Webマーケティングにおいて、「セールスファネル」という方法があります。

これは「営業活動における“漏斗”」という意味で、Webコンテンツを通して顧客を獲得する際に、入り口にその企業の認知を促すようなコンテンツを入れ、そこから少しずつユーザーの興味が湧くような情報を提供し、最終的に顧客を獲得していくという仕組みです。

クリニックにおいても、複数のSNSを活用する場合には、このような戦略的な制度設計をしていく必要があるでしょう。

SNS運用に不可欠な「ペルソナ」の設定

SNS運用に重要なことが、もう1つあります。それは、「発信するコンテンツは対象のペルソナをはっきり意識して作らないと、ぼやけてしまう」ということです。

「ペルソナ」とは、その商品やサービスの「たった1人の理想の顧客」のこと。「ターゲット」よりもいっそう具体的に「たった1人の理想の顧客」を想像し、その顧客が見るであろうコンテンツを作っていく必要があるのです。

たとえば、70代の独身男性と、30代の既婚女性であれば、観るコンテンツの好みや種類は大きく変わってくるでしょう。それぞれに合わせたものを作っていかないと、そのコンテンツのゴールがあいまいになってしまいます。ファン(患者)獲得のためには、“Just for me”を提供していく必要がありますから、慎重になりたいところです。

また、クリニックのSNS運用では、コンテンツのアップだけでなく「広告」も重要です。

Instagramは20代、TikTokは10代に多く見られていますし、反対にFacebookの場合は40代以上のビジネスマンに多く見られています。広告を出す場合もターゲットに合わせて、出し方を変えていく必要があります。

いずれにしても1つのSNSにすべてを埋め込むわけではなく、複数のSNSの活用をおすすめします。また、最終的に誘導するクリニックHPを充実させることもやはり必要です。あるいは、「MEO(Map Engine Optimization=マップエンジン最適化)」といって、主にGoogleマップを活用した認知度向上も有効でしょう。

まとめ

すべての業務に共通することですが、これらの対策は、継続しないと改善できません。まずは始めてみて、その後1ヵ月ごとに「何人がどの媒体からアクセスしていて結果的に来院し患者になっているか」を確認し、そこから自分たちのクリニックに合った媒体や運用方法を見極めていきましょう。

世の中に沢山あるSNSは、そのクリニックにとって全部が全部、均等に効果が出るわけではありません。

データを集めたうえで、さまざまな手段のなかから、どの方法がもっとも自分の目的に合っているか、また、費用対効果高いかなどを判断し、活用していきたいところです。

また、これをクリニックのドクターが1人でやるのは本当に大変ですから、本腰を入れてSNSを運用する場合、外部の専門家のサポートを受けるか、スタッフのなかから専門の人を育てることも重要だと、筆者は考えます。

出典:梅岡 比俊(うめおか ひとし)コラム

⇒クリニック・医療業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A、「何をどうすれば、いい評価が得られるのか」。被評価者からすれば当然知りたい内容ですし、それが法人の求めている職員像につながることになるわけです。ところが、評価者側の都合で、もしくは評価者側の裁量の幅をできるだけ大きくできることを目的に、評価項目を抽象的な表現にしたり、評価点のつけ方などがブラックボックスにしているケースがあります。この場合、「求められる職員像」が明確にはならないので、目標自体に具体性が欠けることになります。

弊社が推奨する職能評価や行動評価は、事前に評価される内容が具体的に分かっているだけではなく、点数のつけ方もオープンにしているので、透明性が担保されるだけでなく、各職員においては自己成長の実感が可能になります。評価制度が本当の意味で職員を育てるための制度にするには、次に述べる視点がとても大切になります。

- 組織全体のレベルアップを図ることを目的とする。

評価によって優秀な職員を発見することも大切ですが、それよりも先に行わなければならないことは、普通の職員の能力を高めることによって組織全体のサービスの質を上げることなのです。一人の優秀な職員のヤル気を高めるよりも、多くを占める普通の職員のヤル気を高めることの方が大切であることを理解してください。

- 部署別、職種別、そして等級別に「期待される職員の努力」を具体的に明記する。

- はじめから「どんな努力をすれば良い評価(SまたはA評価)になるか」を明示しておく。この内容が「期待される職員像」となり、全ての職員に、期の初めから「こんな努力をしてほしい」と明示する。

評価は学校で行われるような試験や通信簿ではありません。学校の教育では、教科書に基づいて教えていき、期末または年度末に試験をして結果だけを測定し、評価すればいいのですが、職場ではそうではなく、どんな問題を出すのか(つまりどんな行動を期待しているのか)を初めに明確にしておいて、出来るだけ多くの職員が優秀な成績、つまり5段階評価ならS評価やA評価を取ってもらうようにすることが必要なのです。

その場合、必ず意見として聞こえてくるのが、「良い評価が増えれば、人件費が増加してしまうのでは?」という懸念です。もちろん、評価結果を反映させる処遇の財源(例えば、処遇改善加算)は確保しておきながら、その財源の限度内で分配を行う管理手法は必要になってきます。

Q、これまで配偶者の扶養の範囲内で働きたいという理由から、年収を 103 万円以内で抑える職員や、130 万円未満で抑える職員がいました。今回、とあるパート職員から「年収を 106 万円未満で抑えたい」という申し出がありました。この「106万円」とは、どのような基準なのでしょうか。

A, いわゆる「106 万円の壁」とは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の特定適用事業所において、社会保険の加入基準の 1 つとされているものです。特定適用事業所に該当するか否かは、病院・医院の正職員数※によって異なり、申し出のあったパート職員が、本当に年収 106 万円未満に抑える必要があるかは、状況に応じた判断が必要になります。

解説

1.パート職員が社会保険に加入する基準パート職員が社会保険に加入する基準は、正職員数※が100 人以下の病院・医院と 101人以上の病院・医院(特定適用事業所)で違いがあります。具体的には以下のとおりです。

<特定適用事業所以外の事業所>

正職員の 1 週間の所定労働時間および 1 ヶ月の所定労働日数が 4 分の 3 以上のパート職員が加入。

<特定適用事業所>

以下の 3 つの基準をすべて満たしたパート職員が加入。

① 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上である

② 賃金の月額が 8.8 万円以上である

③ 学生でない

パート職員がいう「年収 106 万円未満」とは、特定適用事業所の基準の②を年収に換算した額(8.8 万円×12 ヶ月≒106 万円)を指していると思われます。なお、収入の判断は②のとおり賃金の月額で行うため、年収 106 万円はあくまでも目安の額に過ぎません。

2.106 万円の壁と 130 万円の壁の関係

社会保険には 106 万円の壁と 130 万円の壁があるといわれますが、106 万円の壁はすでにみたように、特定適用事業所において社会保険に加入すべき基準の 1 つです。社会保険に加入することで、勤務する病院・医院で保険料を納めることとなります。一方の 130 万円の壁とは、年収が 130 万円以上になることで、配偶者や家族の健康保険

の被扶養者や、国民年金の第 3 号被保険者から外れることを指します。被扶養者や第 3 号被保険者から外れた場合には、パート職員自身で、国民健康保険や国民年金に加入し、保険料を納める必要が出てきます。

3.変更となる特定適用事業所の範囲

特定適用事業所の範囲は、2024 年 10 月から、正職員数※が 51 人以上の病院・医院まで拡大されます。また、国としては今後、最低賃金を引き上げることにより、これらの壁を意識せずに働けるような環境づくりを進める予定とされています。手取り収入を確保したいパート職員の関心が高い内容のため、その仕組みを理解しておくとよいでしょう。