医療

幸せであるために、とても大切な習慣の一つは、自分との約束を守ることです。

自分との約束をまもるということは、自分で決めたことはちゃんと実行すること。

例えば、週1回走る、毎日英単語を三つ覚える、今日はこの仕事を終わらせる、でもなんでもいいのです。こういうルールを決める場合、モチベーションを保つために理由や動機が大事といいます。目標があることは良いことですが、目標の理由をこじつける必要はないのです。

他人との約束をまもるのは、いろいろと理由や損得勘定があるでしょうが、自分との約束を守るには、深い理由なんてひつようありません。

それが本来「やりたいこと」だからです。単純に、やれたら嬉しいからです。

しかしながら、そうであっても人の気持ちは変わりやすいもの。ちょっと壁にぶつかったり

誘惑が有ったりすると「ま、いいか」とあきらめてしまいます。「やりたいこと」のはずが

「やるべきこと」「やりたくないこと」に変わってしまいます。だから逃げそうになった時には、理由をあれこれ考えるより、「やめてはダメ!」でいいのです。

それには大きな約束をしないこと。守れない約束をしてしまうと「私はできなかった」と自己権になりかねません。そして自分への裏切りを繰り返した結果、自分への不信感というエネルギーばかりが蓄積されて、何かやろうとしたときに、出来る気がしなくなってしまうのです。

「自分を信じられない」という気持ちが生きていく上で最も邪魔になり、「自分を信じられる」という気持ちが、最も力になります。他人でも、信頼できる人とは、大きな約束より、小さな約束を、ひとつひとつきちんと守ってくれる人。自分に対しても同じです。

初めてやることでも「出来ない気がしない」という根拠のない自信は日頃自分との約束を守っていることで蓄積された「信頼」のエネルギーから出てくるものです。

「決めたことは最後までやる」

この習慣が、自信をつくるエネルギーを生み出すのです。

(「上機嫌で生きる」より)

☞

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A、相手を見抜くポイントを3つおさえましょう。

1、履歴書は必ず事前にチェック

最初のポイントは、事前に履歴書をしっかり見てから面接に臨むことです。面接の場で見るだけでは、大切な点を見逃してしまう可能性があります。

例えば、学校を卒業してから就職するまで数年のブランクがあったり。医療事務の仕事をとったにも関わらず、飲食店の仕事をしたり等の点では面接をしながらではなかなか気が付きにくいものです。面接が終わった後、「そいう言えば、こればなぜだろう・・・」と気になってしまうことも珍しくありません。

そのため、履歴書は可能な限り事前に送ってもらうようにし、それが難しい場合には当日であっても直前に目を通してから面接に行うことが大切です。当日の面接前に事前記入物を書いてもらい、その間に履歴書に目を通すのも一つの方法です。

事前準備をしっかり行うことで「面接で聞きたいことがきけなかった」という事態を避けることが出来ます。

・履歴書から見えてくること

履歴書の誤字脱字、記入ミスも重要なチェックポイントです。それは、その人が確認をする

見直すという習慣がついています。しかし、誤字が多いということは、それが無い為、仕事もやりっぱなしになってしまう可能性が高いと判断できます。

履歴書の住所と連絡先が異なる人にも注意が必要です。あるクリニックでは、家庭内のもめごとで住民票上の住所と連絡先が異なる人を雇用したため、クリニックにプライベートの電話がかかってくるなど業務に影響が及ぶ事になりました。

また志望動機の欄に記入がない場合もありますが、このことから意欲の程度が確認できます。書いてある人でもその内容がしっかりクリニックの内容を踏まえたものであるかどうかも大切です。通勤時間が短いからというのが本音としてもそれをそのまま書いてしまう人なのか、そのままではまずいと感じ、クリニックのWEBサイトから、後付けでも「クリニックのこういうところに惹かれました」と書ける人なのかを見ていきます。

「通勤時間が短いから」という理由は一見、正直な意見のようにも感じます。しかし、その素直さでは、他の人がどう感じるか、を踏まえた対応がとれない一面と理解することも可能です。このような質問は必ずといっていいほど必ず聞かれる質問です。その準備をしっかりできる人かどうかは「相手からどう思われるかを想像できる」というコミュニケーション能力の重要な判断材料になります。

履歴書の写真も重要です。写真の映りかたは他者にどうみられるかを意識している人と意識しない人で違います。暗い表情で髪も整えられていない人は、他者の眼を気にして身だしなみを整える習慣がなく、一般常識が欠けている可能性が高いと言えます。

次回のメルマガでは続きをお伝えいたします。

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

クリニック・医療業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

日本医師会の松本吉郎会長は11日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けについて、現在の「2類相当」からいきなり見直すのは困難だと指摘し、仮に見直すとしても、患者や医療現場へのこれまでの支援を継続するなどの段階的な対応が必要だとの見方を示した。

新型コロナの感染症法上の位置付けを巡る厚生労働省内の議論は2022年12月末に始まり、季節性インフルエンザなどと同じ5類や、「5類相当」への見直しを求める意見が上がっている。

松本氏は会見で、5類や「5類相当」に見直すとしても、感染拡大の「第8波」が落ち着いてから判断するべきだと指摘した。新型コロナの感染は、1日当たりの新規感染が20万人を超えるなど、年末年始に拡大している。

一方、釜萢敏常任理事は、「新規感染者数については今後も増加が予想される」と述べた。医療の逼迫が各地から報告されているという。

釜萢氏は、感染症法上の位置付けの見直しを国が判断するための材料を専門家らによる厚労省のアドバイザリーボードで提供する考えを示した。(医療介護CBニュースより)

☞

クリニック・医療業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

皆様、こんにちは

社労法人ヒューマンスキルコンサルティング 林です。

今回は、今注目されている2024年介護保険制度改正

について、重要論点を8つにまとめ、動画にて解説させて

頂きます。

7分~10分ほどの動画を2本となります。

是非、ご覧ください。

介護保険制度改正知っておきたい8つのポイント①

介護保険制度改正知っておきたい8つのポイント②

悩みがあるとき、そのほとんどは問題と感情がごちゃごちゃに 絡み合って、解決しづらくなっているものです。例えば、仕事のミスが多くて、落ち込みさらにミスが起こるという悪循環。仕事は終わらないし、上司からは嫌味を言われる・・・というとき。

「私って、経験を積んだはずなのにどうしてミスがおおいのだろう」「でも私ばっかり仕事がおおいんだもの」「上司って私のことがきらいなのかしら」など余計なことを考えて、モヤモヤ、イライラが募ってきます。

しかし、むやみに考えていると小さな問題も大きくなりがち、憂鬱な感情にひきずられて

他のことも楽しめなくなってしまうでしょう。

ここで、「悔しい」「悲しい」「落ち込む」「腹が立つ」など不毛な感情をいったん切り離して、問題を「解決できる問題」「解決できない問題」仕分けをすることをお勧めします。

「他人の事」「過去のこと」は解決できない問題になります。

人間関係のことあれこれや、過去の後悔などは、どれだけ考えてもしょうがない。さっさと気持ちを切り替え前に進む事が賢明です。

「自分のこと」「未来のこと」は解決できる問題です。いまよりももっと良くするためには、できる事はあるはずです。「解決できる問題」なら「今自分になにができるか」をシンプルに考えればいいのです。

ここで起こっているのは「ミスが多い」という現状の問題。「なぜミスしてしまうのか」原因と対策を考えると、最後の確認を怠らない、一度いわれたことは二度と繰り返さないなど、自分の変革を見つけ行動も変えられるはずです。小さな目標を決めて成功体験を積み重ねていくうち、不安や怒り、モヤモヤは薄らいできて、自身も取り戻せます。

このような「解決できる問題」「解決できない問題」に仕分けする癖ができると、ストレスは軽減して、毎日を積極的にたのしめるようになります。

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A 評価フィードバックを年2回実施し、さらに個別面談(毎月)にて課題解決のフォローを行っている。

人事評価でもっとも大切なキーワードは何でしょうか。それは「透明性」と「納得感」です。透明性とは、人事評価でいえば、どういう評価項目で、だれがどのようなプロセスで評価をしているのかが明確であること。また「納得感」とは、なぜその評価結果になったのか被評価者が理解し、納得することです。しかしながらこの納得感が生まれるのはそう簡単にはいきません。なぜなら多くの職員は、自分は一所懸命仕事をし、それなりに仕事で貢献していると思っているからです。しかしながら、上司の評価がそのようなものでない場合には、だれしも心穏やかでは、いられないはずです。半ばあきらめて、表面的に納得したフリをしている場合も多いのではないでしょうか。それでは納得感を醸成するにはどうすればいいのか。まず、絶対に必要なのが、フィードバック面談です。面談では、自己評価と上司評価が明らかに違っている項目に着目し、その評価にした根拠を具体的に話し合うことで、お互いの視点や期待レベルを知ることができ、初めて「納得感」が醸成されてくるものです。

☞

①医療分野キャリアパス

クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A 採用までのスピード感と内定後のフォローが大事です。

- 面接から内定までの間をあけない

クリニックの応募者は一般的な企業の求職者ほど就職先をさほど慎重に選んでいないのも実態ではないかと思います。もちろん「このクリニックでどうしても働きたい」という人は少なく、「ここを断って次のクリニックでもおとされたらどうしよう」という不安もあるため、最初に内定をもらえたところの就職を決める傾向があります。

したがって「良い人材だ」と思ったらできるだけ早く結論を出すことが大事です。優秀な人材はどこからでも内定をもらえます。内定まで1週間程度空いた場合、同時に受けたクリニックから内定がでたらそちらに決めたしまう可能性は高まります。良い人材と判断したらできれば面接の翌日には内定を入れることが望ましいと思います。ただ、判断が難しい場合や、候補者が複数いる場合には、判断を留保する場合もあります。その場合でも1週間後には結論を出した方がよいと思います。面接から2週間も経過してしまうと、本人も「歓迎されていない」と感じ、就職する意欲が薄れてしまいます。

- こちらも見られていることを忘れずに

面接する側も応募者から「見られている」という意識を持つ必要があります。他院を受けている応募者は、当然そこと比較し、自分なりに判断をしているわけで、いい印象を持たれなければ辞退されます。

私も面接に立ち会わせいただく機会がありますが、クリニック側の要望を伝えすぎてしまうケースがよく見られます。「うちに来たら、本来業務はもちろんだけど、院長秘書、掃除、診察の介助を幅広くおこなってほしい」などと一方的に並べ立ててしまうと、私には務まらないかも、と思って不安に感じてしまいます。要望は伝える必要がありますが「忙しくてもスタッフの助け合いで頑張っています」というように工夫して伝えることをお勧めします。

- 人は自分を求めてくれるところに行きたいもの

人は自分を必要としてくれているところに行きたいものです。内定の際にも「あなたを採用します」という一言でなく。「あなたのお人柄が当院には合うと思いました。全員一致で○○さんに来ていただきたいという結論が出ましたので、ぜひ当院に来てください」と伝えた方は応募者の心に響きます。内定後も「あなたを必要としている」というメッセージを伝えることが大切です。入職までに時間が空くようでしたら、スタッフとの顔合わせの時間などを持っておくことも大切です。途中でユニフォームの準備などの連絡をいれたり「入職をまっている」というメッセージを間接的に伝えることも大切です。

☞

クリニック・医療業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

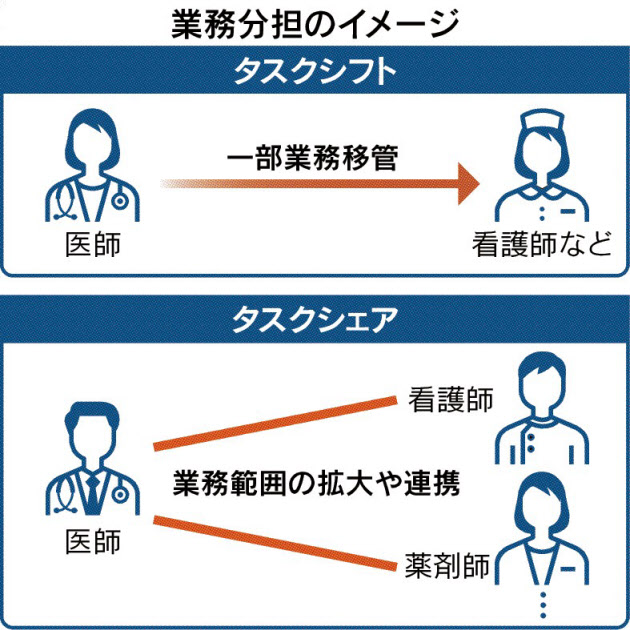

厚生労働省は医師や看護師、薬剤師などが職種を超えて仕事を分担する「タスクシェア」や、医師の仕事の一部を看護師らに任せる「タスクシフト」の推進に乗り出す。医療の仕事は法律で担い手が決まり、例えば看護師は原則、医療行為はできない。少子高齢化に伴う人手不足を前に、一部の仕事を分担して医療の効率を高める。医療の改革に向けた転機となる。

医師や看護師、薬剤師らの仕事は、医師法などそれぞれの職務を定める法律で細かく決められている。医師になるには国家試験に合格する必要があり、看護師の資格では医師のような治療行為はできない。

こうした役割分担は医療の質を保つための仕組みだが、患者のニーズに合わないとの指摘も多い。例えば患者の近くに薬剤師がいても、点滴の交換には看護師を呼ばなければならない。高齢者が増える中で医療は人手不足が深刻になり、仕事を分担しなければ対処できない恐れがある。

☞

クリニック・医療業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

ただ、医師や看護師の垣根を崩すことには慎重意見もある。厳しいルールは医療の質の担保につながっている。日本医師会は医師がタスクシェアをする場合、あくまで医師の管理下で進めるべきだと主張している。

厚労省は近くまとめる2022年版の厚生労働白書に、社会保障を支えるための人手確保に向け、医師や薬剤師を含む医療分野のタスクシェアなどの改革が必要であると明記する。

白書では40年に必要な医療・福祉の就業者数は1070万人との想定を示す。これに対し医師などの担い手は974万人にとどまり、96万人が不足すると推計した。

千葉市の人口に匹敵するほどの人手不足に対処するには、医師や看護師が仕事を分担するタスクシェアや、一部の仕事を他の職種に任せるタスクシフトが欠かせない。

ポイントの一つが医師の負担を減らすことだ。白書では看護師や薬剤師などが医師の負担を軽減する計画を策定し、医師からの業務移管を進める案を示す。医師や歯科医師から、別の医療系の職種へ仕事を移す案も打ち出す。

医師は勤務時間が不安定で、長時間労働になりやすい。過去の白書では医師の働き方改革を進める方策にタスクシェアを位置づけたことがある。今回は人材確保の観点で必要であるとする。仕事の見直しで医師が医師にしかできない業務に集中できれば、医療の質が上がるとの指摘もある。

政府は6月に閣議決定した規制改革実施計画に、医療分野のタスクシェアを検討する方針を明記した。政府全体の方針を受け、厚労省は具体策の検討に着手する。

世界では新型コロナウイルス禍で医療分野のタスクシフトが加速した。米国やカナダではコロナのワクチン接種を薬剤師が薬局で実施した。英国やスウェーデンなどでは一定の要件を満たせば、看護師が自らの判断で薬を処方できる。

白書は中央省庁が行政の施策を周知するために作成する。医療分野の効率を高め質も向上するには、古い仕組みは柔軟に見直す必要がある。(日本経済新聞記事より)

ファイザー社のオミクロン対応新型コロナウイルスワクチン(12歳以上用、5歳から11歳用、6カ月から4歳用)の有効期限が12カ月から18カ月に延長されました。 それに伴って、厚生労働省健康局予防接種担当参事官室は、印字が修正されておらずラベルの有効期限が1年になっているものも、延長された有効期限に基づいて取り扱うことと、この情報を関係機関などに周知することを要望しています。

厚生労働省健康局予防接種担当参事官室は16日、オミクロン株対応ワクチン(12歳以上用、ファイザー社)などの有効期限延長に関する事務連絡を都道府県などに出し、印字されている有効期限(12カ月)よりも長い18カ月を有効期限として取り扱うよう求めた。

事務連絡では、薬事上の手続きを経て、ファイザー社の12歳以上用(オミクロン株対応)、5-11歳用、6カ月-4歳用の有効期限が18カ月になったことを取り上げている。

今後配送されるワクチンを含めて、有効期限が12カ月などとの前提で印字されているため、延長された有効期限に基づいて取り扱うことや、関係機関などに周知することを要望している(CBニュースより)

A,パワハラに関し実際に何をすればパワハラになるのか、十分に理解できている方は以外と少ないのではないでしょうか。そのため本来、部下を指導監督する上司が、これはパワハラにあたるのか、などと判断に迷ってしまうこともあると思います。さらに本設問のようにちょっと厳しく注意すると部下から「パワハラだ」などと言われてしまうようでは、上司としては、注意すること自体出来なくなってしまいます。そこで、まずはパワハラに関する基本的な考え方について検討したいと思います。

パワハラにつては、法律上の定義があるわけではありませんが、裁判例によると、「合理的理由のない、単なる厳しい指導の範疇を超えた、いわゆるパワーハラスメント」(名古屋高裁H19・10・31)「人格、存在自体を否定するもの」(東京地裁H19・10・15)といった要素が挙げられています。

また厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」(H24年1月30日)は「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働くものに対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」と定義しています。

つまり注意指導そのものがパワハラにあたるものではなく、注意指導の程度や態様が度を越している場合にはパワハラにあたる可能性があるということになります。裁判上も、注意指導の目的は正当なものであったとしても、感情的になって大きな声を出したり、部下の人間性を否定するかのような表現を用いて叱責した点などは「社会通念上、許容される範囲を超える」としています。

また、ご質問のように、パワハラのとらえ方としてよくあるものが「相手がパワハラと感じたらパワハラ行為になる」などと、あたかも相手の感じ方でパワハラ行為か否かが決まってしまうといったような誤った認識があります。このような認識が原因で、必要に応じて部下を強く指導・教育する必要があっても、それを躊躇してしまうようなこともあるのではないかと思います。重要なことは、「相手がその行為をどう感じたかではなく」、その行為自体に「社会通念上、許容される範囲を超える」ところがあったか否か、ということになります。

さて、御質問のケースでは、上司は部下の誤字脱字が多いことを、業務を対象にして注意指導を行っていると言えます。しかしながら部下は注意されたにも関わらず改善されないだけでなく、反抗的な態度をとってきたとのことですから、その分厳しく注意するのは当然と言えます。もちろん、先に述べた人格否定を行う、大声で怒鳴るといった注意指導は行き過ぎですが、そうでない限り、上司の注意指導はパワハラとはいえないでしょう。注意指導を行うときには、くれぐれも冷静に行うことが大切です。

また、最近はスマホなどを使用し、指導教育の内容を「無断録音」されているようなケースも多いのではないかと思います。この場合、当然ながら「言った、言わない」という話にはならないわけで録音された発言が、それに該当するか否かが判断されるわけです。このことを踏まえると、いつも録音されているという認識をもつことで、自身の言動の抑止力にもなり、冷静な態度で指導教育が行われるのではないでしょうか。

⇒

介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

以上