医療

A、困ることはありません。クリニックにおける業務の一環として義務付けられる研修であれば、業務命令であり、興味がない程度の理由で拒否することはできません。そもそもその研修の目的や趣旨を改めて説明して受講することを促します。同時に、業務命令に従わず拒否した場合は懲戒対象になり得ることもお伝えしておきます。

【解説】

まずは、そのような職員に耳を傾け、なぜ受講したくないのか、また、クリニックとしてのこの研修の必要性をしっかりとお伝えします。クリニックが指示した研修ですので、スキルが身につく、あるいは仕事に関するノウハウや気づきが得られるなど、その職員にとってメリットはあるはずです。今回の研修を受講することで、どのようなメリットがあるかについて、職員が納得いくように話すことがまずは大切だと思います。ただ、どうしても受講しない場合には、先述の通り懲戒処分も選択肢としてはあり得ますが、まずは上記のとおり説明することで主体的に受講して頂きたいものです。

A

評価者研修やフィードバック面談研修を受講し、方法論を学び実践で活用しています。

人事評価を行うことは、上司にとってかなりの負担で、ましてやその結果を部下に説明するフィードバック面談等は大変重荷、などと言うご意見は、評価者の方々からよく伺います。ただ、それは、「評価」という言葉の印象にとらわれている結果であって、実際には評価の仕方を具体的に理解していないがゆえに誤解されているケースがとても多いのです。

評価者として「やるべきこと」と「やってはいけないこと」を理解し、それを実践すれば、だれでも評価を行うことができます。それにはまず評価者向けの研修を受講することをお勧めします。

医療

クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

介護

処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

保育

保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

Q 個人的な自己研鑽のため、という理由で、提示後も数時間残っている職員がいます。自己研鑽のためとはいえ、実際には利用者のケアにも入っており、仕事をしているのと変わりないように思います。本人からは「仕事をしているわけでないので報酬はいらない」と言っていますが、この場合には払わなくていいのでしょうか?

A ,使用者が指揮命令をしていないのであれば、残業代を支払う義務はありません。ただし使用者が残業を明確に命令していなくても、残業代を支払う義務が生じるケースもあるので注意が必要です。これには、言葉や書面で明確に指示をしていなくても、実質的に指示があったと推定される場合があります。例えば、定時後に数時間残っている理由が、他の利用者をケアする職員が不足していた、あるいはいなかったなどの 事情があった場合、使用者が残業指示をしていなくても黙示的な指示があったとみなされ残業代を支払う必要があります。

対策としては、残業する場合には、上司の許可を受け、かつその内容に関し職員から報告をうけるなど、職員が勝手に残業をすることのないよう制度として定着させることをお勧めいたします。

「皆さんは、“正直”と“誠実”の違いを

説明しなさい、と言われたら、何と答え

ますか?」

・・・・・・・・

日常的に何となく使い分けていますが、

あらためて

“違いは何?”

と質問されたら、

なかなか答えずらいものがありますよね。

何だろう?

ひとしきり考えた後、

その講師の方から教わった定義は、

今なお、私の心の中に突然表れてくるほど、

大きなインパクトを残してくれました。

その方は、こう表現されました。

「正直とは、

“現実に言葉を合わせる”

ことであり、

誠実とは、

“言葉に現実を合わせる”ことである」

・・・・・

素晴らしい定義だと思いませんか?

“正直”

は、時には難しいかもしれませんが、

実行するのは比較的容易な事かもしれません。

でも、

“誠実”

は、なかなか難しいですよね。

「言葉に現実を合わす」

この積み重ねを継続することで、

私たち経営者やリーダーは成長していくのかも

しれません。

自分自身や自分自身の家族は勿論、

社員や社員の家族、

そして、

ご利用者やその家族をしっかり守るためにも、

私たち経営者やリーダーは、

仕事や自分自身、全てに対して

“誠実に”

向き合い続けなければならないのでしょうね。

それにしても、

人生の必要なタイミングにおいて、

普段忘れている言葉が、

スッと、脳裏に浮かび上がって来る。

“人の脳”

と

“深い言葉”

の力、恐るべし、です(笑)。

充実した1日を過ごせるよう、

“誠実”という言葉を胸に、

今日もお互い頑張りましょう!

長期化するコロナ禍において、人材確保が難しい医療機関等もあるでしょう。ここでは、2021 年11月に発表された調査結果※から、医療機関等(以下、医療,福祉)における転職者採用の現状をみていきます。

採用で重視すること

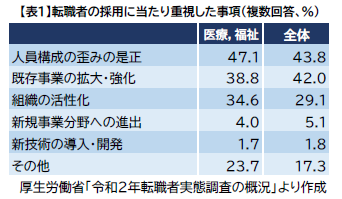

上記調査結果から、転職者の採用で重視した事項をまとめると、表1 のとおりです。

医療,福祉では人員構成の歪みの是正が47.1%、既存事業の拡大・強化が38.8%などとなりました。調査結果全体と比較すると、人員構成の歪みの是正と組織の活性化の割合が高くなっています。

採用の際の問題点

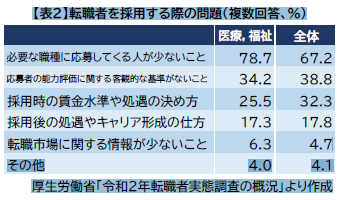

次に採用の際の問題点をまとめると、表2 のとおりです。

必要な職種に応募してくる人が少ないことが78.7%で、全体よりも10 ポイントほど高い割合になりました。必要な職種に応募してくる人が少ないことから、思うような採用ができていない現状がうかがえます。

今後の採用予定

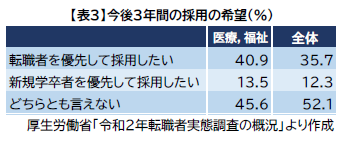

今後3 年間に転職者を採用する予定については、医療,福祉では55.2%が採用する予定があると回答しています。採用の希望についてまとめると、表3 のとおりです。

採用する人材について、医療,福祉では転職者を優先して採用したい割合が40.9%と、新規学卒者を優先して採用したいよりも高くなりました。ただし、どちらとも言えないが45.6%で、採用という観点では転職者にこだわらないところも少なくないようです。

せっかく採用した人材に長く勤務してもらうためには、採用時の処遇やその後の教育訓練も重要です。採用はもちろん、定着がうまくいかない医療機関では、こうした点も見直す必要があるかもしれません。

※厚生労働省「令和2 年転職者実態調査の概況」

2020 年(令和2 年)10 月1 日時点の状況に関する調査です。全国17,218 事業所とそこに就業している一般労働者の転職者を対象に実施しました。表の数字は、四捨五入の関係で100 にならない場合があります。詳細は次のURL のページから確認いただけます。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/6-18c-r02.html

4 月に施行される次期改定について、昨年末に基本方針と改定率が発表されました。現在は、個別の改定項目や点数、施設基準などの調整が行われています。全貌は3 月に示されますが、一足先に今回の改定の骨組みを整理します。

重点は、感染症対策と働き方改革

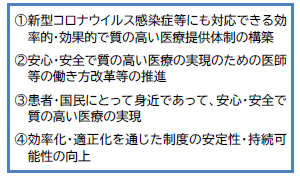

基本方針では次の4 つの基本的視点が提示され、①と②が重点課題とされています。

まず①については、足下の新型コロナウイルス感染症に係る短期的需要への対応とともに、地域全体での医療機能の分化等を着実に進める必要から、かかりつけ医等の評価や在宅医療・訪問看護の確保、医療機関と薬局・地域の福祉・行政等との連携などにも、力点を置いています。

②については、時間外労働の上限規制の医師への適用(2024 年4 月~)への備えや、新経済対策(2021 年11 月閣議決定)による「看護職員の処遇改善」に重点が置かれました。

本体部分は処遇改善を視野にプラス改定

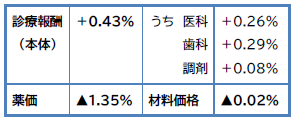

改定率は予算編成での折衝を踏まえ、次のように決定されました。

診療報酬本体の改定率には、看護職員の処遇改善の特例的対応としての+0.20%、リフィル処方箋※導入による効率化で▲0.10%、不妊治療の保険適用による特例的対応としての+0.20%などが含まれています。

※ 反復利用できる処方箋。再診効率化のため、症状が安定している患者に対し、医療機関に行かずとも一定期間利用できるものを、医師の処方により発行。

2022 年度診療報酬改定は、3 月に告示、4 月より施行されます。これに先立ち、3 月に厚生労働省にて説明会が行われます。最新情報は、以下のホームページでご確認ください。

参考:厚生労働省「令和4 年度診療報酬改定について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html

労働契約では、労働日や労働時間をあらかじめ確定させた上で契約を締結することが原則です。しかし、契約の締結時点では確定的に定めず、一定期間ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような、いわゆる「シフト制」により労働契約を締結することも多くみられます。このシフト制に関連し、厚生労働省は「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」(以下、「シフト制による留意事項」という。)を取りまとめ、公表しました。この中から、特に確認しておきたいポイントをとり上げます。

1. 労働条件の明示と始業・終業時刻

会社は労働契約の締結の際、労働者に対して「始業および終業の時刻」や「休日」に関する事項などを書面により明示する義務があります。シフト制の場合、具体的な労働日や労働時間などを「シフトによる」と記載しているケースがありますが、すでに始業や終業時刻が確定している日についてはこの記載では足りず、労働日ごとの始業および終業時刻を明記するか、原則的な始業や終業時刻を記載した上で、一定期間のシフト表をあわせて労働者に交付するなどの対応が必要です。

この他、シフト表を労働者に通知する期限や方法等を定めておき、労働者に分かるようにします。

2.労働契約の定めと労働日・労働時間

労働者が労働契約の内容の理解を深めるために、労働日や労働時間等について、基本的な考え方をあらかじめ労働契約で決めておくことが望まれます。例えば、以下のような事項について、会社と労働者で話し合い、合意しておくことが考えられます。

・ 一定の期間において、労働する可能性がある最大の日数、時間数、時間帯

[ 例] 毎週月・水・金曜日から勤務する日をシフトで指定する

・ 一定の期間において、目安となる労働日数、労働時間数

[ 例]1ヶ月○日程度勤務、1 週間当たり平均○時間勤務

3. 労働日や労働時間等の変更

基本的に、一旦シフトを確定させた後にそのシフト上の労働日や労働時間等を変更することは、労働条件の変更にあたります。そのため、会社と労働者双方が合意した上で行うことが必要です。

シフトの変更に関するルールとして、例えば、シフトの期間開始前に、確定したシフト表の労働日・労働時間等の変更を会社、労働者が申し出る場合の期限や手続等について、あらかじめ決めておくことが考えられます。

今回、シフト制による留意事項が公表された背景には、シフト制のメリットを認めつつも、会社の都合で労働日や労働時間等が設定され、トラブルとなるケースが起きていることがあります。

シフト制を採用している会社は、この機会に適切な運用ができているかを確認しましょう。

A、報告の必要性と報告を怠った時のリスクを、職員にしっかりと説明してください。また、実際の場面では、報告すべきことが事柄と報告のタイミングや期日について院長から伝え指示をすることも必要です。

1,報告の意義と必要性を職員と共有する。

まずは、院長と職員で「なぜ報告が必要なのか」という、基本的な認識を共有する必要がありと思います。次に報告を怠った場合や報告のタイミングが遅れた場合にどのようなことが起こりうるのか、そのリスクについても共有する必要があります。

①報告の意義

報告とは、指示命令された仕事の経過や結果について、タイミングよく伝える事

②報告の必要性

・院長が仕事の進捗や質を把握できる

・不具合や問題を早期に把握し、対処ができる

・期限や患者満足度を満たせるかどうかの判断ができる

2,報告は院長から求めることが必要なときもある

仕事の報告をすることは、職員の基本的な義務です。但し、業務上の重要な判断や問題解決をしなければならない時には、院長からあらかじめ報告のタイミングや内容を職員に明確に伝えることが必要な場合もあります。特に重要な案件については、なおさらです。

従って、職員が報告を怠るとか、報告のタイミングが遅いという場合は、全て職員の責任ということではなく、院長からも適宜コミュニケーションをとりながら、報告を求めることは重要になります。

3,報告を怠ると大きなトラブルを抱えることになる

具体的にどのようなリスクやトラブルを抱えることになるのか。例えば下記のようなリスクとなります。

①仕事の期限に間に合わなくなるリスク

⇒法改正時などに必要な届出が遅れ、レセプトの請求に間に合わなくなる

②大切な職員を離職に追い込むことになる

⇒院長の目の届かないところで陰湿ないじめや嫌がらせがあったことを報告できず、職員が離職してしまう。

③感染リスクの正しい評価が出来ないリスク

⇒報告がなされなかったため、その後の感染症阻止のための対策が遅れてしまった

④患者さんや取引業者の信頼を失墜させるリスク

⇒クレームを報告せず、対応を誤ったことで患者さんや地域住民からの信頼を失う

4,リスクの予防には定期的な報告が重要になる

報告に関するリスクをあらかじめ予防するには、日頃からの職員とのコミュニケーションを密にし、定期的な報告を受けるようにそのタイミングを設定することが有効です。

また定期的な報告を待たずに、例えば「お薬について相談を受けた時」クレームを受けた時」などのように報告すべき場面を約束事として決めておくと、報告の漏れがなくなり、報告に関するリスクを予防することも出来ます。

以上

A 振替休日と代休とは全くの別物で、法律上の扱いが異なります。休日出勤する予定があらかじめわかる状況ならば、振替休日で処理できますが、スタッフの急な欠勤や緊急対応などで休日出勤を余儀なくされた場合は、代休として処理すべき場面が多いと思われます。

詳細解説

振替休日と代休を区別して運用している医療機関や施設は、そう多くありません。振替休日は労働基準法に基づいた制度であり、代休は労働基準法の定めは無く、設けるか設けないかは事業所が自由に決められます。両者の違いを端的に言うと「振替休日は事前の振り替え、代休は事後の振り替え」です。

- 振替休日とは

所定の休日と労働日を入れ替える事。例えば、日曜日と同一週の火曜日を入れ替えた場合に、もともと休日だった日曜日が労働日となるだけなので、その日に働いても休日労働扱いにはならず、休日割り増しを支払う必要はありません。但し、翌週に振り替えたことで、その週の法定労働時間を超えた時には時間外の割増賃金を支払う必要があります。

また、休日振替を行う場合には①就業規則に規定すること②振り替える日を事前に(前日までに)指定すること、等の成立要件があります。

- 代休とは

振替休日との違いは、既に休日出勤をした後の処理方法ということです。実際に休日労働をした後に、その代償として他の日を休ませるということです。あとで休日を与えたからと言っても、休日労働は既に行われていますので、休日労働した日が法定休日であれば、35%の割り増し部分の支払いは必要となります。

また代休は、任意規定なので、代休を付与するかしないかはく事業所側が自由に決められますが、制度として運用する場合には就業規則に規定する必要があります。

医療機関の場合、急な欠勤や業務の都合で休日出勤を余儀なくされ、後日休めるときに休むという、事後の振り替えである「代休」として運用すべき場面が多いのではないでしょうか。

A, 当該社員は定年迎えるということで、定年後再雇用をしないということが考えられますが、それが出来るかどうかが問題になるところです。

平成25年4月1日より改正高年齢者等の雇用の安定等の関する法律が施行されています。この改正では、定年に達した人を引き続き雇用する「雇用継続制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止されました。ただ、従来このような仕組みを設けていた場合には、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢(令和4年3月31日までであれば63歳)を超える年齢の者について、なお雇用継続制度の対象者を限定する基準を定めることは可能となります。

逆にいうと、60歳定年で雇用継続制度をとっている場合、本人が希望するときは、解雇事由や退職事由にあたる事由がないかぎり、少なくとも上記支給開始までは再雇用する必要があります。再雇用基準を適用できるのは上記支給開始年齢を超えて再雇用するかどうかを判断するときになります。

従って、御質問にある問題社員が再雇用を希望した場合、その時に再雇用基準を満たしていなかったとしても、少なくとも上記支給開始年齢までは再雇用をする必要があります。

1,解雇することはできるのか

仮に再雇用拒否が出来ない場合でも客観的合理性と社会的相当性の要件を満たしていれば解雇することはできます。ご質問のケースでは、当該社員は仕事も出来ず協調性もないとのことですので、解雇できるかどうかのポイントとしては、その問題事由を裏付ける客観的事実、問題性の程度、そして何度も注意指導しても改善しなかったという「改善可能性」が無いことや、他の部署に配転して解雇を回避する余地がないか、などが焦点になります。

実際のケースでは、十分な注意指導が出来ておらず、直ちに解雇するのは難しいというケースが見受けられます。そのような場合には、一端、再雇用したうえで、当該社員の問題状況や注意指導の履歴を記録化するようにして、契約更新の段階で雇止めを検討するという方法も考えられます。ただ、社内で長年キャリアを積んだ年長社員に対して、どれだけの指導教育ができるかについては、現実的にかなり難しい部分もあるのではないでしょうか。

2,労働条件を変更することはできるか

定年後再雇用とする場合、雇用契約を締結しなおすことになりますので、その際に労働条件(給与、職種、業務内容)を改定し提示することは可能です。ただ、どのような変更をしてもいいかというと、厚労省Q&Aによれば、継続雇用高齢者の安定した雇用を確保するという趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金など雇用に関するルールの範囲内で事業主と労働者の間で決めることが出来るとされています。そして最終的に合意できなかった場合でも、事業主が合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば結果的に継続雇用に至らなかったとしても、法律違反になることはないとしています。

3,事業主側として現実的な対処方法としては。

ご質問のケースのような場合、当該社員との雇用継続が難しいということであれば、実務対応としては、当該社員にこれまでの勤務をねぎらいつつも、会社の評価を伝えて、まずは退職勧奨を試みるのが現実的な対応であると考えます。また、場合によっては割り増し退職金を支払う等の方法も考えられるところです。

以上