《 厚労省 》コロナ禍に伴う介護事業所の"かかり増し経費"を補填する国の新たな補助金について、サービスごとの上限額など具体像が分かった

介護・保育・医療など福祉の人材育成、コンサル、キャリアパス

無料相談のご予約はこちら:03-6435-7075(お電話の受付:平日9:00~18:00)

ハローワークでは求人情報を無料で登録することができ、基本手当を受給するときに求職の登録を行った人等を中心に、全国の求職者に求人情報が提供されます。この求人情報は、求人者が希望することにより「ハローワークインターネットサービス」上でも公開されます。今回、このハローワークインターネットサービスの機能が強化されました。強化された内容を確認しましょう。

ハローワークでの求人は無料で行うことができる点が企業にとって求人活動を続ける中での大きなメリットです。民間企業による多くのサービス提供もされていますが、オンラインサービスが強化され、利便性が高まったハローワークでの求人を検討してもよいかもしれません。

"かかり増し経費"

を補填する新たな補助金のスキームが正式決定したようですね。

既にご確認された方もいらっしゃるかと思いますが、

もしまだの方、或いは関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。

↓

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

次世代育成支援対策推進法では、常時雇用する労働者数が101人以上の企業に、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ることを義務付けています。この行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の基準を満たした場合、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。今回、10 月より、くるみん認定を受けた際の助成金の制度が設けられました。

くるみん認定を受けると、くるみんマークを広告や商品、ホームページ、パンフレットなどに使用でき、広く仕事と育児の両立を行っている企業として対外的にアピールできます。今後、従業員の仕事と家庭の両立を図るための取組みのひとつとして、このくるみんの認定を検討してみてもよいでしょう。

業務による過重な負荷が加わり、脳内出血や心筋梗塞をはじめとした一定の脳・心臓疾患を発症したときには、厚生労働省が示す基準に沿って、業務に起因する疾病として労災保険の給付対象となるかの判断が行われます。この基準であるいわゆる「過労死認定基準」が今回、20 年ぶりに改正されました。以下では、新しい基準のポイントを確認します。

特に休日が取れないような連続勤務や勤務間インターバルが労働時間以外の負荷要因に追加されたことは注目すべきことであり、連続勤務となっていれば最低限週1日は休ませたり、長時間労働が続いている場合には次の日の始業時刻を遅くしたりするなどして、過重労働を防止するための取組みが一層求められます。

《 後藤茂之厚労相 26日 》

岸田文雄首相は26日の閣議後に、新型コロナウイルス対策の決め手になると期待されている飲み薬について、年内の実用化を目指すよう後藤茂之厚生労働相に指示した。必要量の確保に注力することも併せて要請した。

岸田文雄首相は26日の閣議後に、新型コロナウイルス対策の決め手になると期待されている飲み薬について、年内の実用化を目指すよう後藤茂之厚生労働相に指示した。必要量の確保に注力することも併せて要請した。

後藤厚労相が会見で明らかにした。

後藤厚労相は、「経口薬は国民の安心を確保していくための切り札と言えるもの。総理の指示を踏まえ全力を尽くしていく」と説明。「できる限り薬事承認を早く進める。しっかりと準備したい」と述べた。

今後の感染動向の見通しについては、「年末に向けて社会経済活動の活発化が予想されること、気温の低下で屋内の活動が増えることなどもある。引き続き警戒が必要」と指摘。「国民の皆様にはマスクの正しい着用や手指衛生、換気など、基本的な対策の徹底にご協力頂きたい」と呼びかけた。

新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種について、厚生労働省は28日、2回の接種を終えた全ての人を対象とする方針を固めた。

この日の「ワクチン分科会」で選択肢として示し、多くの専門家から賛同を得た。

2回目の接種から8ヵ月以上経過した希望者から順に接種できるようにする計画。1回目のような「優先接種」の概念は用いず、自然と医療従事者、高齢者、基礎疾患のある人、介護職といった順に希望者が接種できる仕組みとする。

厚労省は来月の分科会でこうした方針を正式に決める予定。12月から3回目の接種を始めたい考えだ。

3回目の接種は、感染の予防などワクチンの効果を維持していくことが狙い。全ての人を対象としたのは、自治体の事務が煩雑になるのを回避する狙いもある。分科会では専門家から、3回目の必要性が特に高い高齢者などへの積極的な情報提供を求める声もあがった。

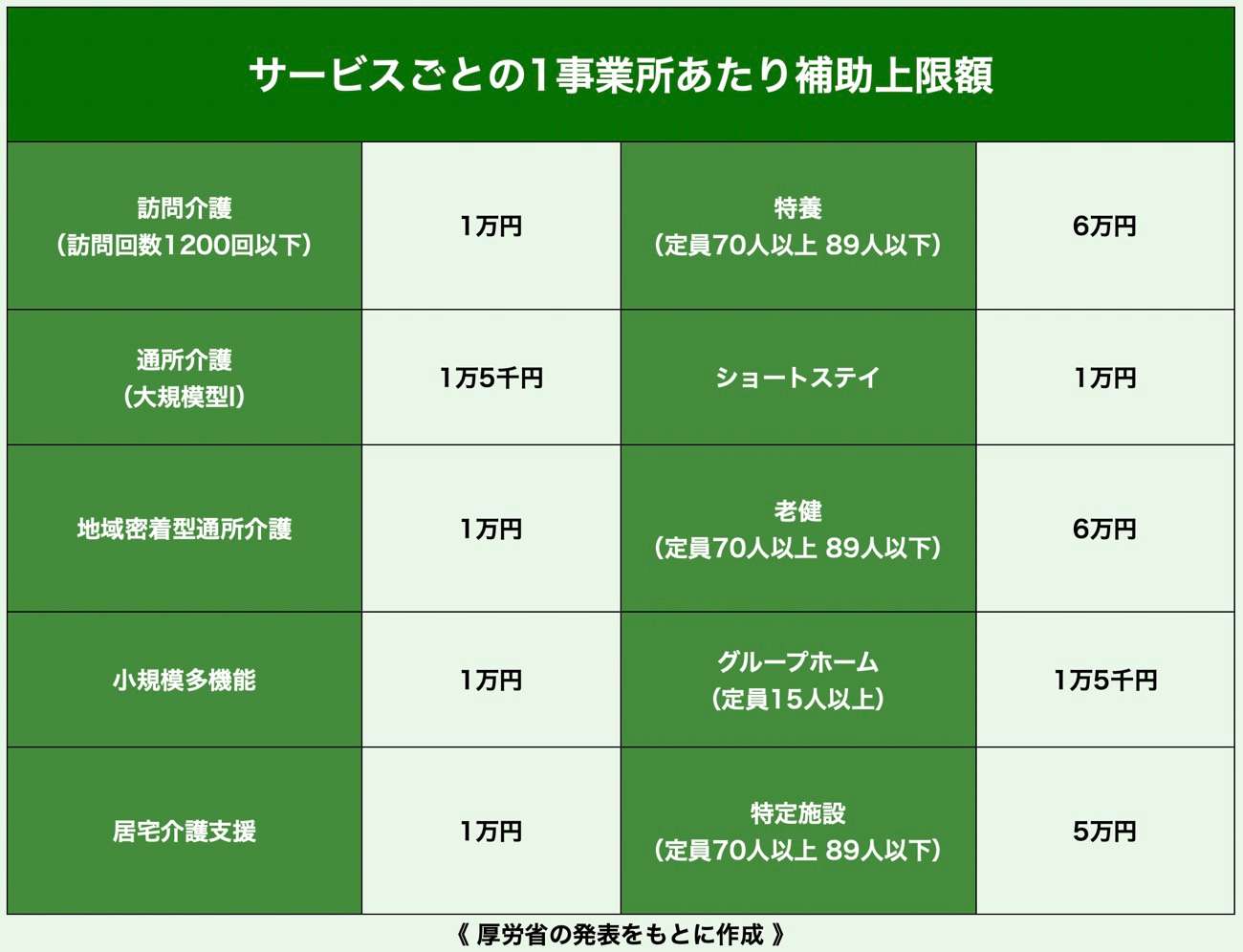

《 厚労省 》コロナ禍に伴う介護事業所の"かかり増し経費"を補填する国の新たな補助金について、サービスごとの上限額など具体像が分かった

主なサービスの1事業所あたりの上限額は以下の通り。訪問介護や通所介護は1万円から2万円、特養や老健は3万円から7万円などと設定されている。厚生労働省は今月中にも正式に通知を出す。

全サービスの1事業所あたりの補助上限額はこちら。

この新たな補助金は、先月まで実施されていた介護報酬の特例(0.1%増)の代替措置として支給されるもの。10月から12月までの間に生じたかかりまし経費、例えばマスク、手袋、消毒液、パーテーション、パルスオキシメーターの購入費などが対象となる。厚労省は先月末、従来の介護報酬の特例をこうした実費補助へ切り替える方針を示していた。

全ての介護事業所が申請可能。時期や様式、ルールなど手続きの詳細はなお調整中だが、10月から12月までの分をまとめて1回で申請する形となる見通し。申請にあたっては、かかり増し経費を証明するレシート(*)を保存しておく必要がある。申請書へのレシートの添付は不要。詳細は今月中にも通知される。

* 衛生用品などを購入した際のもの。(介護ニュースより)

認知症などで要介護認定を受けたデイサービス利用者らが、社会参加の一環で働き手が不足するコンビニや配達業で有償ボランティアとして働く取り組みが各地で導入されている。人の役に立てる喜びが自立支援や生きがいにつながるとして、関係者は「介護福祉と企業双方の利益になる仕組みとして広めたい」と意気込んでいる。

「ここに来るのは楽しいよ。人に喜んでもらえるし」。セブンイレブンの制服と黒いエプロン姿の川下昌子さん(80)は談笑しながら慣れた手つきで積み上げられた買い物かごを消毒する。

川下さんが働くのは千葉県船橋市内の店舗。この店では、要介護2程度の軽い認知症がある60~90代のデイ利用者が施設職員のサポートを受けながら、接客を除く商品陳列や検品などに従事する。1回1時間、3回働くと系列店で使える千円分の商品券がもらえる。

取り組みを始めたのは介護事業者や店側が参加する「ななしょくプロジェクト」。「働く選択肢を当たり前に」を目標に、介護サービス利用者がレクリエーションの時間を使って働く仕組みとして立ち上げられた。

プロジェクトに加わった船橋市のデイ事業所「やすらぎの森前原」を運営する森重貴之社長は「普段つえを使う人も、店ではつえなしで仕事をするようになった」と驚く。店舗オーナーの鯨井祐介さんも「喜んで働きに来てくれると従業員もうれしい」と歓迎。有償ボランティア受け入れは鯨井さん経営の店舗のうち3店舗に拡大し、職場の活性化につながっているという。

プロジェクトの佐藤亜美事務局長は「仕事が早い、できるできないは認知症に関係なくある。いろんな人が働くコンビニだからこそ受け入れやすかった」と説明する。

厚生労働省は2018年、デイサービスの活動の中で利用者が地域で有償ボランティアに参加できるとする通知を全国の自治体に出した。

福岡県大牟田市では、介護事業所の利用者が徒歩圏でヤマト運輸のダイレクトメール便の配達を担う。9年前から先駆的に取り組む東京都町田市のデイサービス「DAYS BLG!」では、利用者がポスティングや自動車ディーラーでの洗車を行う。

全国の介護事業所にノウハウを伝える同サービスの前田隆行さんは「企業の求めることと利用者の状態や希望を把握し結び付ける人材育成が必要だ」と指摘。前例がないと自治体が消極的なケースもあり、理解促進も課題に挙げている。

日本経済新聞 夕刊 社会(9ページ)2021/10/25 14:30

《 介護保険最新情報Vol.1015 》

厚生労働省は22日から、介護サービス事業所を対象とした新型コロナウイルス対策の実地研修の第4次募集を開始する。20日、介護保険最新情報のVol.1015で周知した。

この研修は、感染症対策の専門家を介護現場に派遣して行うもの。今回の募集期間は11月5日まで。受け付け数は100事業所ほどだという。実施は11月末から来年2月末にかけて。応募要件などの詳細は通知にまとめられている。

「冬期の感染症の流行に備え、適切な対策を学ぶ機会として活用して頂きたい」。厚労省は事業所にそう呼びかけている。

研修内容は例えば、

◯ 事業所の対策の現状把握、助言

◯ 個人防護具の着脱方法

◯ ゾーニングを含め、感染症が発生した場合の対応方法

などが想定されている。このほか、事業所は個々のニーズに応じた相談・指導を受けることも可能。研修は原則として13時30分から17時30分(最大4時間)となっている。(介護ニュースより)