医療

2年ぶりに大幅な引上げとなる2021年の最低賃金

1. 最低賃金の種類と改定タイミング

賃金については、都道府県ごとに最低額(最低賃金)が定められており、企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。

この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2 種類がありますが、このうち「地

域別最低賃金」は、毎年10 月頃に改定されることになっています。2021年度について全都道府県の各地方最低賃金審議会で調査・審議が終了し、官報で公示されました。

2.2021 年度の地域別最低賃金と発効日

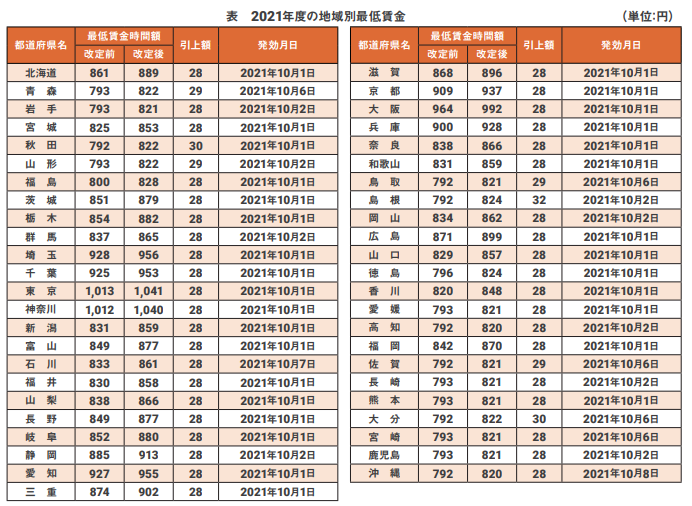

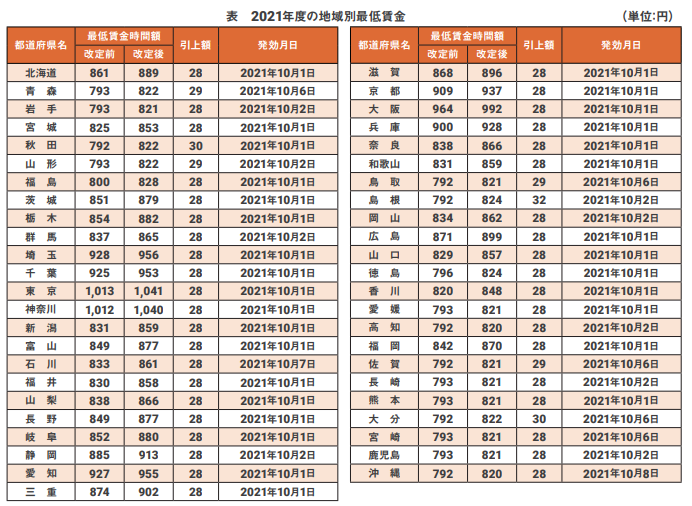

2021年度の地域別最低賃金と発効日は、下表のとおりです。コロナ禍で2020 年は据え置きか、わずかな引上げに止まりましたが、2021年度はすべての都道府県で28 円以上の引上げとなっています。なお、全国加重平均は902 円から930 円へ3.1%の引上げとなりました。この28 円の引上げは、昭和53 年度に目安制度が始まって以降の最高額です。

パートタイマー・アルバイト等の時給者の賃金が最低賃金を下回っていないかを確認するとともに、月給者についても1 時間あたりの賃金額を算出し、確認するようにしましょう。

介護報酬を議論する社会保障審議会・介護給付費分科会が27日にオンラインで会合を開いた。話題となったのはやはり、今年度から本格的な運用が始まった「LIFE(科学的介護情報システム)」だ。

事務作業の煩雑さ、フィードバックの不十分さを指摘する意見が噴出した。これに対し厚生労働省は、介護現場の課題の改善に力を注ぐ姿勢を改めて強調。有識者からは、「LIFEはこれから」「まだ走り始めたばかり」などと擁護する声があがった。

第203回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

「職員に大きな負担をかけずにデータを収集するということが大前提だったはずだが、現実は当初目指したものとはかけ離れている」

全国老人保健施設協会の東憲太郎会長はそう問題を提起。全国老人福祉施設協議会の小泉立志副会長も、「介護現場には負担感と今後への不安感がある。これらを解消できるようにして欲しい」と要請した。

また、日本医師会の江澤和彦常任理事は、「現時点のフィードバックは提出データの集計結果。本来のフィードバックはなされていない」との認識を示した。

これに対し、分科会の田中滋会長(埼玉県立大学理事長)は、「LIFEはこれから。数年かかって進化していくと期待している」と説明。産業医科大学の松田晋哉教授は、「LIFEはまだ走り始めたばかりの制度。まずは走らせてみて、その結果に基づいて順次改善していくというのが現実的な進め方。おそらく5年くらいかけて取り組まないといけない仕組みなんだろうと思う」と述べた。

厚労省の担当者は、「まだまだ検討の過程。十分なフィードバックもできていない状況」と認めた。そのうえで、以下のように理解を求めた。

「LIFEは煩雑な面もあるが、今後、データの蓄積や科学的介護の推進は必要不可欠。まだ濃淡はあるが、介護ソフトの対応も徐々に進んできていることも考えあわせて、取り組みの検討をして頂ければ。我々からのフィードバックについても、できる限り分かりやすいように、負担にならないようにしていくために、引き続き検討を進めたい」

厚労省は今年度、LIFEの取り組み状況や介護現場の課題、今後の可能性などを詳しく把握するための実態調査を行う方針。この日の会合では、その内容が大筋で了承された。

(介護ニュースより)

全国老人福祉施設協議会が7月に実施した「LIFE(科学的介護情報システム)導入状況調査」の結果が分かった。

LIFEへのデータ提出を済ませるために、少なからぬ施設で職員の時間外労働が生じている − 。そう報告されている。現場の負担が重くなっている実態が改めて浮き彫りになった。

全国老施協の「LIFE導入状況調査」は、会員の特別養護老人ホーム4395施設を対象として今年7月に実施されたもの。58.1%の2555施設から有効な回答を得ている。

それによると、LIFEへのデータ提出を定められた期限内に「できる」としたのは全体の56.6%、「できない」としたのは23.0%(*)。「できる」とした施設のうち、「業務時間内に対応できる」は37.9%にとどまり、6割に迫る56.4%が「時間外労働をすれば対応できる」と答えていた。

* このほか、そもそも「算定しない」が20.4%だった。

LIFE活用の課題では、「データ入力の負担が重い」が53.2%で最多。以下、「入力体制を整えるのが難しい」が45.9%、「実地指導への不安」が36.6%、「活用イメージがわかない」が33.2%と続いていた。

こうした結果を踏まえ、全国老施協の小泉立志副会長は27日の社保審・介護給付費分科会で、「介護現場には負担感と今後への不安感がある」と指摘。厚生労働省にこれらの解消を促した。

今回の調査結果によると、LIFEの登録が完了している施設は全体の83.3%にのぼっている。介護記録ソフトがLIFEに「対応している」としたのは77.0%。このうち、「一括でデータ提出が可能(LIFEでの手入力は不要)」と答えたのは41.4%だった。(介護ニュースより)

《 田村憲久厚労相 1日 》

自民党の岸田文雄新総裁が週明けにも新内閣を発足させることを念頭に、田村憲久厚生労働相は1日の閣議後会見で、これまでの新型コロナウイルス対策を振り返り胸の内を語った。

「ウイルス自体が変異する中で、非常に対応が難しかった」

田村厚労相はそう説明。「本当に国民の皆さまにはご迷惑をおかけした。医療提供体制の整備が十分に追いつかなかったことも事実だと思います。至らなかった部分を本当に率直にお詫びしなければならない。個人、田村憲久としての気持ちも含めてそう思います」と述べた。

そのうえで、「政府として全力で取り組んできたということだけはご理解頂きたい。次の内閣には、これまで様々な知見、経験を重ねてきているので、そういうものも活かして、国民がしっかりと安心できるような医療提供体制の構築を頑張って頂きたい」と話した。

田村厚労相は今回の会見で、次の「第6波」に備えて医療提供体制を更に強化するよう求める通知を1日中に都道府県へ出すと表明。緊急事態宣言の解除については、「今まで抑圧されたものを開放したい気持ちも分かる。ただ、急激なリバウンドを避けるためリスクの高い行動はできる範囲で抑えて頂きたい」と呼びかけた。(介護ニュースより)

《 岸田文雄自民党新総裁(2019年7月撮影)》

自民党の岸田文雄新総裁は29日、総裁選に勝利した後で党本部で行った記者会見で、経済政策の一環として介護職の賃上げにも力を入れる意向を表明した。

成長と分配の好循環を目指すと重ねて強調し、「公的価格の見直しを訴えてきた。看護師、介護士、保育士の方々の給料は、仕事の大変さに比べて低いのではないか」と指摘。「こうした方々の給料は国で決められる。国が率先して公的価格を適正に引き上げることを考えたらどうか。それを呼び水として、民間の給料の引き上げにも広げていくことができるのではないか」と言明した。

続けて財源について、「例えば医療の市場は40兆円、介護の市場は10兆円。そもそも市場自体を大きくすることもしっかり考えながら、この市場の中での分配のあり方、適正に分配されているかどうかを考えることも重要だと思う」と述べた。

岸田新総裁は会見で、「年内に数十兆円規模の経済対策を策定する」と表明。「一部の方々だけでなく、地域や分野を問わずできるだけ多くの方々の給料、所得を引き上げていく。そのことによって消費が間違いなく喚起される。成長なくして分配なし。分配なくして次の成長もない」と語った。(介護ニュースより)

《 田村憲久厚労相 28日 》

田村憲久厚生労働相は28日の閣議後会見で、介護報酬を0.1%上乗せしているコロナ禍の特例措置が今月末で打ち切りとなることについて、来月以降の代替措置を発表した。

介護現場の感染症対策に必要な"かかり増し経費"を、都道府県ごとに設置している基金(地域医療介護総合確保基金)を使った補助金で支援していく。

サービスを問わず、申請のあった全ての介護施設・事業所へ支払う。10月1日から12月31日までに生じる"かかり増し経費"を対象とし、サービスごとに補助上限額を設定する。

昨年度の第2次補正予算で実施された「緊急包括支援事業」の交付金のようなイメージ。厚労省は今回、平均的な規模の介護施設の補助上限額が6万円になると説明した。

障害福祉サービスについても同様に補助金を支払う。こちらの補助上限額は、平均的な規模の入所施設で3万円になるという。

田村厚労相は会見で、「補助金によって"かかりまし経費"の支援を継続する。申請手続きはできる限り簡素化していく」と理解を求めた。老健局は決まり次第ディテールを通知する予定。「まずは感染症対策の継続に係る領収書の保存をお願いします」と呼びかけている。

現行の特例措置は、介護保険の全サービスの基本報酬を0.1%上乗せするもので、今年4月から導入された。9月末までという期限付きだったため、介護関係団体などが支援の継続を求めていた経緯がある。(介護ニュースより)

《 田村憲久厚生労働相 》

コロナ禍を踏まえ各サービスの介護報酬を0.1%上乗せしている現行の特例措置について、田村憲久厚生労働相は24日の閣議後会見で、「実費補助の形へ切り替えていく」との方針を表明した。

介護現場の感染防止策に要するかかり増し経費などを、補助金で補填する形が想定されている。事業所からの申請が必要となる見通し。

補助金の規模を含めた詳細は、厚労省と財務省が詰めの調整を行っている。近く公表される予定。

この特例措置は、コロナ禍で以前より出費が増えている介護現場などを支えるためのもの。今年4月、介護報酬改定の際に9月末までという期限付きで導入された。厳しい状況の解消が見通せないなか、介護関係団体などが10月以降も続けて欲しいと求めていた経緯がある。(介護ニュースより)

来月から導入する新しいケアプラン検証の制度について、厚生労働省は22日、詳しい運用の方法や留意点などを明らかにする通知を発出した。介護保険最新情報のVol.1009で広く周知している。

対象となる事業所に対し、市町村が要介護度別に1件ずつ以上のケアプランを指定し、第1表、第2表、第3表などの届け出を依頼することと記載。依頼を受けた事業所は、指定されたケアプランに訪問介護が必要な理由などを書き込んだうえで、市町村へ届け出ることとしている。

介護保険最新情報Vol.1009

新しいケアプラン検証の制度は、

“区分支給限度基準額の利用割合が高く、サービスの大部分を訪問介護が占めるケアプランを策定している居宅介護支援を、事業所単位で抽出していく”

というもの。具体的には、以下の要件を満たす事業所がターゲットになる決まりとされた。適用は10月1日から。全体のおよそ3%の事業所がこれに該当するとみられている。

要件:事業所単位でみて、サービス費の総額が限度額に占める割合が7割以上で、その6割以上が訪問介護。

注)計画単位数を基に計算。市町村が地域の実情に応じて検証範囲を広げることも可能。

厚労省は今回の通知で、こうした新しいケアプラン検証の制度の趣旨を改めて明記。以下のように理解を求めた。

◯ サービスの利用制限を目的とするものではない。

◯ より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげられるケアプランの作成に資することを目的とし、ケアマネジャーの視点だけでなく、多職種協働による検討を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すためのもの。

厚労省はそのうえで、事業所の抽出、ケアプランの届け出、その検証といったステップごとに留意点などを提示した。ポイントは以下の通りだ。

1. 対象事業所の抽出

◯ 要件に該当している事業所、ケアプランの抽出が、国保連のシステムにより自動で行われる。この一覧表はサービス提供月ごとにまとめられ、少なくとも3ヵ月に1度の頻度で市町村へ送付される。

◯ 最初の送付は来年2月頃となる見通し。今年10月から12月のデータに基づく一覧表が作成される。

2. 届け出の依頼

◯ 市町村は抽出された事業所のケアプランのうち、上記の要件を満たしているものを個別に指定し、第1表、第2表、第3表、アセスメントシートなどの届け出を依頼する。

◯ ケアプランの個別指定は、最も訪問介護の利用割合が高いものなどを対象とし、要介護度別に1件以上ずつ行う。特定の要介護度の利用者がいない場合、その要介護度の届け出は不要。既に頻回生活援助の検証対象となっているものも除外される。

3. ケアプランの届け出

◯ 依頼を受けた事業所は、指定されたケアプランの妥当性を改めて検討し、そのケアプランに訪問介護が必要な理由などを記載したうえで、市町村へ届け出る。

◯ 訪問介護が必要な理由は、第2表の「サービス内容」に記載しても差し支えない。

4. ケアプランの検証

◯ 届け出を受けた市町村は、地域ケア会議などを活用し、多職種の視点でケアプランの内容を議論する。

◯ 検証方法は地域ケア会議だけでなく、市町村の職員やリハビリテーション専門職を派遣して開催する会議(サービス担当者会議の前後に行うものを含む)でも可。

5. ケアプランの再検討

◯ ケアプランの見直しが必要と指摘された事業所は、検証結果を踏まえて内容の再検討を行う。事業所内の同様・類似のケアプランについても再検討する。

◯ 適切な再検討、見直しが行われない場合、その事業所は再検証の対象となり得る。

◯ ケアプランの変更には利用者の同意が不可欠で、変更を強制することはできない。ケアマネや市町村は本人へ十分に説明しなければいけない。

※ 通知ではこのほか、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームに併設する事業所などのケアプラン検証の詳細についても記されているが、そちらは

別記事でお伝え致します。(介護ニュースより)

政府内で検討が進められている新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種について、河野太郎行政改革担当相は21日の会見で、「高齢者は年明けになる。各自治体には3回目に向けた準備をお願いすることになる」と述べた。

「接種記録のデータを活用し、対象者を抽出して接種券を送ることになるだろう」との見通しも示した。介護現場の関係者らも支援に追われることになりそうだ。河野担当相は、「円滑に進むような仕組みを自治体と検討していく。なるべく接種する人の負担にならないような方法を考えて3回目に臨んでいきたい」と語った。

3回目の接種は、2回目の完了から概ね8ヵ月以上経過した人が対象となる。国内では今年2月下旬から医療従事者の先行接種が始まり、高齢者の接種が本格化したのはGW明けだった。年明けから多くの高齢者が8ヵ月以上の要件を満たしていくことになる。

厚生労働省は現在、具体的な対象者の範囲やワクチンの種類などを検討中だ。田村憲久厚労相は21日の会見で、「どういう方を対象とするか。全員とするのか。引き続き専門家とともに議論していく」と説明した。(介護ニュース)

医療機関でみられる人事労務Q&A

『懲戒処分を行う際の注意点』

Q

当院の資料を外へ持ち出して紛失した職員がいます。本人は自宅に資料が置いてあるはずと言っていますが、無断で資料を外に持ち出すことは、当院や患者の情報漏洩のリスクもあるため、懲戒処分を考えています。今まで懲戒処分を行ったことがないのですが、どのように進めたらよいでしょうか?

A

まずは、就業規則で規定する服務規律等において、外へ資料を持ち出すことを禁止しているか確認しましょう。もし禁止行為に該当するときは、どのような懲戒処分が妥当であるかを検討し、懲戒処分を行う流れになります。

詳細解説

1.懲戒処分の根拠

懲戒処分の内容や基準に関する法令の定めはありませんが、懲戒処分を行う場合は、処分の対象となる行為、処分の内容をあらかじめ就業規則に規定し、職員に周知する必要があります。例えば、服務規律で、医院の資料を外へ持ち出すことを禁止していて、この内容に違反した職員を懲戒処分することが定められているのであれば、懲戒処分を行うことができます。その際、処分の対象となった行為が、どの懲戒処分の内容に当てはまるかを確認します。

2.懲戒処分の手続き

たとえ、懲戒処分の内容に当てはまる場合であっても、その行為が起きた経緯、酌量の余地等の事情に照らし、処分の対象となった行為と処分の度合いが妥当であるかどうかを考える必要があります。今回の事例であれば、次の項目をもとに状況を整理し、軽い処分から当てはめて検討していきます。

[職員本人]

・ 外へ持ち出した資料を、紛失したかどうか

・ 持ち出した資料はどのような内容のものか

・ なぜ、外へ資料を持ち出したのか

・ 外への持ち出しは、何回目か

・ 紛失していた場合、何回目か

・ 紛失していた場合、どのような影響があるのか

[職場]

・外への資料の持ち出しについて、普段から院長や上司はどのように指導していたか

・ 外への資料の持ち出しについて、どのようなルールがあるのか

・ 誰でも無断で外へ資料の持ち出しができる状況にあったのか

懲戒処分は、就業規則に規定する内容に当てはまり、処分の内容が妥当であれば行うことができますが、それ以前にこのような事態を発生させないために、職員に遵守してもらいたい事項を規定し周知するなど、労務管理を徹底することが重要です。