医療

先週末の19日(金)、第一弾のQ&Aが発出されたました。

今回は主に、

“人員配置基準における両立支援”

“3%加算及び規模区分の特例”

“介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算”

の内容が中心になっています。

取り急ぎのお知らせまで。

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000756267.pdf

国の新たなデータベース「LIFE」の概要や始め方、活用術などを分かりやすく解説する動画を、全国老人福祉施設協議会がYouTubeに投稿した。

公式サイトの「LIFE活用ポータルページ」でも視聴することができる。

新たな動画は大きく2種類。主に制度のあらましに関するものと、実際の操作方法に関するものに分けられる。

制度のあらましの動画には、厚生労働省・老健局の担当者が登場。LIFEとは何か、科学的介護とは何を意味するか、といった基本はもちろん、新年度の介護報酬改定で創設する加算や施策の狙いなどにも言及し、それぞれ詳しく説明している。

操作方法の動画は極めて実践的な内容。利用申請や登録、ログイン、情報入力などのハウツーを学ぶことができる。講師の話をLIFEの画面を見ながら聞けるので、パソコンなどが少し苦手な人にとっても飲み込みやすい。

老施協は「LIFE活用ポータルページ」に、国の関連資料や独自のQ&Aなどのコンテンツも掲載。動画と併せて参考にして欲しい、と現場の関係者へ広く呼びかけている。(介護ニュースJOINTより)

“LIFE活用ポータルページ”。

全国老人福祉施設協議会が4日に開設した公式サイト

“LIFE”の取り扱いについて詳しく知りたい方、

もしくは“LIFE”についてあらためて知識を取り入れたい

とお考えの方には参考になりそうです。

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さい。

⇒

https://www.roushikyo.or.jp/?p=we-page-menu-1-3&category=19326&key=24007&type=contents&subkey=363302

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、国は重症化リスクを踏まえ介護施設などで無症状の職員や利用者への集中的な検査を行うよう求めている。こうした中で厚生労働省は3日、立ち会いが難しい場合は医療職がいない環境下での唾液検体の採取を認める方針を示した。

代わりに注意点を理解した介護職らが確認することを要請している。同日付けの通知で自治体へ周知し、集中的な検査の幅広い実施を改めて呼びかけた。唾液検体の採取は、試験管のような容器に既定の量の唾液を落とす形で行う。厚労省は注意すべきポイントを、採取前、採取時、保管・輸送などシーンごとに計8つ提示した。以下の通り適切な方法で実施するよう促している。

○ 採取前

○ 採取前

1. 被験者以外のマスクを着用した職員が、容器に被験者の名前を書く

2. 被験者が採取の10分前(出来れば30分前)まで飲食や歯磨き、うがいを行っていないことを確認する

○ 採取時

3. 容器に自分の名前が書かれているか確認する

4. 唇を閉じて、口の中に唾液がたまるのを待つ

5. 容器のふたを開けて唾液を直接落とす。液体成分が十分量(1〜2mL程度)に達するまで繰り返す。立ち会う職員と被検者が向き合わないよう、後ろや壁を向いて行う

6. 液体成分が十分量に達したら、しっかりと蓋を閉め、容器の外面をアルコール綿で拭く。唾液の泡が多い場合は、十分量に達していない可能性があるため注意する

○ 保管・輸送

7. マスクや手袋を着用した職員が検体容器を回収し、可能な限り速やかに冷蔵庫(4℃)、または氷上に保管する

8. 検査実施機関の定める方法で輸送する。

(介護ニュースサイトJOINT)

田村憲久厚生労働相は3日の参議院予算委員会で、新型コロナウイルスワクチンの優先接種の対象について、在宅系サービスの介護職も条件付きで含める意向を表明した。

ワクチンの需給状況や感染状況などを踏まえ、対象に含める判断を自治体が行えるようにする。これまで施設・居住系サービスの介護職だけに限定していたが、現場の関係者などから多くの要請を受けて方針を転換した。

自宅療養を余儀なくされる感染者・濃厚接触者に対し、直接的に対応する機会があると想定される介護職を新たに加える。訪問介護や小規模多機能などの事業所のうち、感染者らが生じてもサービスを継続する意思のあるところに登録してもらう方向だ。居宅介護支援や福祉用具貸与、ショートステイなどのサービスも除外しない案を詰めていく。近く自治体へ通知を出す。

田村厚労相は予算委で、病床の逼迫により介護を受けながら自宅療養を続けなければならない高齢者が出てきたことを、今回の方針転換の理由として説明。「それぞれの自治体の判断になる。ワクチンを接種した介護職には、感染者にもご対応頂くことが前提になる」と述べた。自民党の福岡資麿議員への答弁。(介護ニュースサイト JOINT)

介護報酬の“LIFE加算”、情報提供項目を公表 厚労省 送信は翌月10日まで

新年度の介護報酬改定では、国の新たなデータベース「LIFE」への情報提供などを要件とする加算が新設される。「科学的介護推進体制加算」と名付けたこのインセンティブについて、厚生労働省は既に固まったアウトラインを伝える通知を19日に発出した。

必要な情報提供のメニューを「現状案」として公表。利用者のADL、口腔・栄養、認知症などカテゴリごとの項目を具体的に示した。実際に加算を算定するためには、こうした情報をサービス提供月の翌月10日までにLIFEへ送る必要があると呼びかけている。

4月から導入される科学的介護推進体制加算は、ミニマムで利用者1人あたり40単位/月。特養や老健、特定施設、グループホーム、通所介護、小規模多機能など多くのサービスが対象だ。LIFEへの情報の蓄積に協力すること、そこからのフィードバックを活かすことなどが要件とされている。

政府が以前にも増して重きを置く自立支援・重度化防止の観点から、より効果的なサービスの展開につなげるための仕組み。大規模データベースの構築はエビデンスの確立などに役立てられていく。

今回の通知で明かされた情報提供のメニューは概ね、これまで審議会などで説明されてきた概要に沿ったもの。利用者の身長や体重、既往歴、服薬、ADL、口腔・栄養、認知症など項目は多岐にわたる。厚労省は以下の資料に2ページでまとめ、現場の関係者へ広く周知した。

科学的介護推進に関する評価

情報提供の期日はサービス提供月の翌月10日まで。LIFEのサイトでデータを直接入力する方法のほか、請求ソフトからCSV連携で送信する方法もある。請求ソフト側の対応はベンダーによって異なってくる。

情報提供に対する事業所へのフィードバックは、その翌月中にLIFEのサイトからPDFで実施される予定。厚労省は「更なる詳細は追って提示する」としている。(情報元:JOINTニュース)

テレワークを導入する際の流れや留意点

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の拡大防止の観点から緊急的にテレワークを導入したのですが、うまく進んでないように感じています。ゼロから考え直したいと思うのですが、どのように進めればよいのでしょうか。

社労士:

御社同様に、テレワークを導入したものの運用で課題が出てとりやめた企業も多いようです。一方で、厚生労働省は感染症対策としてテレワークの実施を推奨しており、その流れとして①実施に向けての検討(業務の切り出し・対象者の選定・費用負担)、②セキュリティのチェック、③ルールの確認(労務管理)、④作業環境のチェックの4つにまとめています。

総務部長:

当社は、社内で行っていた業務が自宅でもできるように、パソコンを自宅に持ち帰り、自宅のインターネット環境に接続することで在宅勤務を進めてきました。確かに、テレワークに適した業務かの確認は行わず、また、インターネット環境も自宅で整っている前提で進めていました。

社労士:

テレワークに適した業務と会社に出社して行った方がよい業務、これに加え、何らかの工夫をすることでテレワークに適した業務に変わる業務があると思います。例えば紙で保存していたものをクラウドに保存したり、Web会議システムを導入すること等、考えるべきポイントがありそうです。

総務部長:

確かにそうですね。全員一律に「週3日はテレワークをすること」と指示を出しましたが、業務内容によってはテレワークが適さない従業員もいます。また、インターネット環境の調査をしませんでしたが、従業員やその家族が契約しているインターネット環境を使うこととしても、ウイルス対策ソフトのアップデート等、セキュリティ面の注意が必要になりますね。

社労士:

そうですね。テレワークでは通常、従業員の働いている状況が見えないため、コミュニケーションの量も質も低下し、また、労働時間の管理もあいまいになりがちです。こちらもクラウドの勤怠管理システムを導入し、自宅でも打刻できるようにするといった工夫が必要になるのでしょう。

総務部長:

ところで、「④作業環境のチェック」ではどのようなことに注意するのでしょうか。

社労士:

自宅の温度や湿度、照明の状況や、机の高さや椅子の座り心地等、多岐にわたります。先ほどのインターネット環境も含め、テレワークを実施することで発生する費用もありますので、これを労使のいずれが、どの程度負担するかということも決めておく必要がありますね。

【ワンポイントアドバイス】

1. テレワークを導入するときには、運用面の検討を行う必要がある。

2. テレワークを実施することにより発生する費用の負担は、事前に取り決めが必要となる。

(次号に続く)

厚生労働省が公開する新型コロナの拡大防止チェックリスト

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の収束が見えない中、職場等で感染拡大防止策を確実に実践することが求められています。厚生労働省では、以前より「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」(以下、「チェックリスト」という)をホームページで公開していますが、2020年11月には、冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法に係るチェック項目を追加する等の改訂が行われています。以下では、このチェックリストの中から、「換気の悪い密閉空間の改善」と「多くの人が密集する場所の改善」の2点について確認しておきましょう。

1.換気の悪い密閉空間の改善

- 職場の建物が機械換気(空気調和設備、機械換気設備)の場合、建築物衛生法令の空気環境の基準が満たされている(ただし、温度は18℃以上に維持することが望ましい)。

- 職場の建物の窓が開く場合、リーフレット「冬場における『換気の悪い密閉空間』を改善するための換気の方法」で推奨する方法により、居室の温度18℃以上かつ相対湿度40%以上を維持しつつ、窓を開けて適切に換気を行っている(HEPAフィルタ付き空気清浄機の適切な活用を含む)。

- 電車等の公共交通機関の利用に際し、窓開けに協力するよう全員に周知している。

2.多くの人が密集する場所の改善

- 業態に応じて可能な範囲で出勤を抑制するように努めている。

- 電車やバス等での他人との密着を防ぐため、時差通勤、自転車通勤、自家用車通勤などの活用を図っている。

- テレビ会議やWeb会議の活用等により、人が集まる形での会議等をなるべく避けるようにしている。

- 対面での会議やミーティング等を行う場合は、マスクの着用を原則とし、人と人の間隔をできるだけ2m(最低1m)空け、可能な限り真正を避けるようにしている。

- 接客業等において、人と人が近距離で対面することが避けられない場所は、労働者にマスクを着用させ、人と人の間にアクリル板、不燃性透明ビニールカーテンなどで遮蔽するようにしている。

- 職場外(バスの移動等)でもマスクの着用や換気、人との間隔を取る等、三つの密を回避するよう努めることとしている。

このチェックリストは、当初公開されたものから環境の変化等により、内容が更新されています。三密の回避等、当初からの防止策に加え、必要な防止策が加えられていますので、以前確認された場合も含め、最新版を厚生労働省のホームページからダウンロードして確認してみてください。

(次号に続く)

在籍型出向による雇用維持支援と産業雇用安定助成金(仮称)

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大は未だ収束の目途も付かず、企業における従業員雇用の維持も厳しい局面を迎えつつあります。そのような中、国は在籍型出向の活用による雇用維持への支援と産業雇用安定助成金(仮称)の創設を予定しており、2020年12月にその概要資料が公表されました。これらは第三次補正予算の成立、厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点ではあくまで予定に留まりますが、動きを確認しておきましょう。

1.在籍型出向の活用による雇用維持への支援

在籍型出向の活用としては、出向元と出向先双方の企業を支援する新たな助成制度を創設し、産業雇用安定センターによるマッチング体制を強化する等、新型コロナの影響により一時的に雇用過剰となった企業が従業員の雇用を守るため、人手不足等の企業との間で在籍型出向(雇用シェアリング)により雇用維持する取組みへの支援が行われます。対策のポイントとして、以下の内容が挙げられています。

- 全国および都道府県協議会の設置・運営等による雇用シェアリングの情報連携や理解促進

- 自治体等が運営するマッチングサイトや労使団体・業界団体等が保有する出向に関する情報と産業雇用安定センターが連携したマッチング支援体制の強化

- 在籍型出向を支援するため、出向元・出向先双方に対する助成金の創設による企業へのインセンティブの付与

2.産業雇用安定助成金(仮称)の創設

在籍型出向を支援するため、出向元と出向先双方に対するインセンティブとして、産業雇用安定助成金(仮称)が創設される予定です。助成金の内容は対象労働者に係る以下の2種類の経費について、出向元事業主と出向先事業主とが共同事業主として支給申請を行い、その申請に基づきそれぞれの事業主へ支給されるものです。なお、申請手続きは出向元事業主が行うことになる予定です。

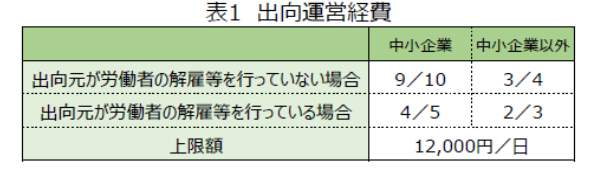

①出向運営経費

出向運営経費は、労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主とその労働者を受け入れる事業主に対して、賃金、教育訓練、労務管理に関する調整経費等、出向中に要する経費の一部が助成されるものです(表1参照)。

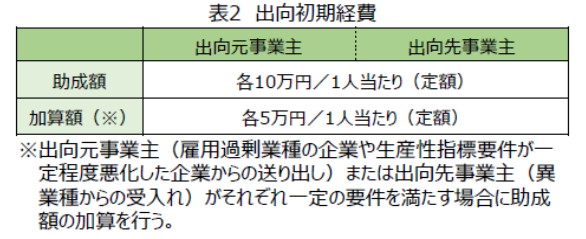

②出向初期経費

出向初期経費は、労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主とその労働者を受け入れる事業主に対して、就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際して出向元であらかじめ行う教育訓練、出向先が出向者を受け入れるために用意する機器や備品等、出向に要する初期経費が助成されるものです(表2参照)。

正式な決定はまもなく行われる予定ですので、必要に応じ今回とり上げたような出向での雇用維持や出向での人材確保をご検討ください。

※2021年1月12日時点の情報です。

(次号に続く)

医療機関でみられる人事労務Q&A

『パワハラ防止措置の法制化と事業主に求められる対応』

Q:

上司に叱られたことがパワーハラスメント(以下、「パワハラ」という)に該当するのではないかと申し出た職員がいます。パワハラとはどのようなもので、どのような対応をしなければならないのでしょうか。

A:

パワハラ防止措置の法制化によりパワハラの定義が明確になり、パワハラに該当すると考えられる例と該当しないと考えられる例が示されました。パワハラ防止措置として、パワハラを行ってはならないこと等に対する職員の関心と理解を高めたり、他の職員に対する言動に注意を払うことができるように研修を行うことが求められます。

詳細解説:

1.パワハラ防止措置の法制化

労働施策総合推進法の改正によりパワハラ防止措置が事業主に義務づけられ、大企業区分に該当する医療機関は2020 年6 月1 日より施行されています。中小企業区分に該当する医療機関は、2022 年4 月1 日より施行されます。

2.パワハラの定義と例示

パワハラの定義は「パワーハラスメント防止のための指針」(以下、「指針」という)の中で明確にされ、次の①〜③までの要素をすべて満たすものとしています。

① 優越的な関係を背景とした言動であって

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

③ 労働者の就業環境が害されるもの

また指針では、パワハラに該当すると考えられる例と該当しないと考えられる例が示され、例えば「精神的な攻撃」は次のように示されています。

[該当すると考えられる例]

業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと

[該当しないと考えられる例]

遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して一定程度強く注意をすること

この事例からわかるように、業務の遂行に関することの注意は問題なくても、必要以上に厳しく注意したり、長時間にわたって厳しく注意したりすることで、パワハラに該当する可能性が高まります。反対に、当然守るべきルールを散々破ったときに、必要に応じた厳しい注意をしたとしても、パワハラには該当しないということになります。この指針で示された例はあくまで事例であり、パワハラに該当するかどうかは個別に判断されます。

パワハラというと上司から部下に対するものをイメージしますが、職場内の仲間外れ、外部の関係者へのパワハラも考えられます。そのため、上司(管理職)だけでなく一般の職員に対する研修の実施も効果的でしょう。

(来月に続く)