医療

通院にかけることのできる時間はどのくらいか

医療機関を受診する際、患者が通院にかけることのできる時間はどのくらいまでなのか、ご存じですか。ここでは2020 年10 月に厚生労働省より発表された調査結果※から、通院にかけることのできる時間に関するデータをご紹介します。

日常的にかかる診療所は30 分未満が80%

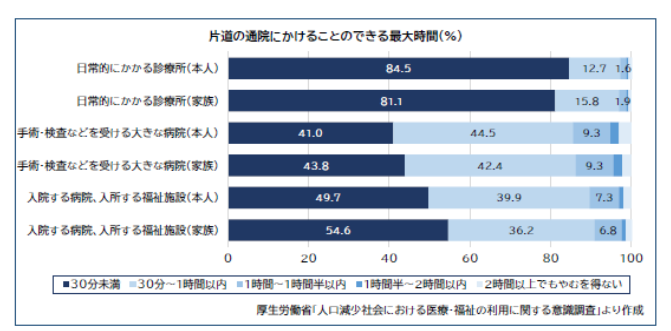

上記調査結果から、片道の通院にかけることのできる最大時間を、本人と家族に分けて受診する医療機関ごとにまとめると、下グラフのとおりです。

日常的にかかる診療所では、本人、家族ともに30 分未満が80%を超えました。30 分~1 時間以内も加えると、本人、家族ともに95%を超えています。通院頻度が高くなると、通院時間も短い方がよいと考える割合が高いようです。

手術や入院では30 分未満は減少

手術・検査などを受ける大きな病院では、本人、家族ともに30 分未満の割合が日常的にかかる診療所の半分程度に減り、40%台になりました。30 分~1 時間以内とする割合は、本人が44.5%、家族は42.4%です。本人は30 分~1 時間以内、家族は30 分未満の割合が最も高くなりました。

入院する病院、入所する福祉施設は、本人の49.7%、家族の54.6%が30 分未満と回答しています。手術・検査などを受ける大きな病院よ

りも、30 分以内とする割合が高い状況です。

手術や検査などを受ける大きな病院と、入院する病院の場合、本人よりも家族の方が30分以内とする割合が高いのは、付き添いが関係していることも考えられます。

通院する目的によっては、医療機関が限定されることもありますが、通院時間は片道最大1 時間以内とする人が8 割を超える結果になりました。自院の来院傾向と比較してみてはいかがでしょうか。

※厚生労働省「人口減少社会における医療・福祉の利用に関する意識調査」

18 歳以上の男女3,000 人を対象に、2019 年12 月6 日~12 月13 日に行われた調査です。

詳細は次のURL のページから確認いただけます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14222.html

(次号に続く)

令和 3 年度の税制改正要望 医療編

今回は、厚生労働省が提出した令和3 年度税制改正要望から、医療に関する主な項目をご紹介します。令和3 年度は予算の概算要求と同様、新型コロナ感染拡大防止の影響で1 ヶ月遅れの始動です。

地域医療関連から3 つご紹介

地域医療に関連した改正要望を3 つご紹介します。

⚫ 地域医療提供体制確保の3 特例の延長

次の3 つの現行制度について、適用期限の2年間延長が要望されました。

① 医師やその他の医療従事者の勤務時間短縮のために必要な器具、備品及びソフトウェアの特別償却制度

② 地域医療提供体制の確保のため地域医療構想で合意された病床の再編等の建物及びその附属設備の特別償却制度

③ 取得価格500 万円以上の高額な医療用機器を取得した場合の特別償却制度

③については、対象機器の見直し等も要望されています。

⚫ 地域医療構想のための優遇税制の創設

地域の医療機関の再編統合による資産等の取得(改修工事含む)が行われた場合に、不動産取得税、固定資産税及び登録免許税を軽減す

る税制措置を設けることが提起されています。

⚫ 地域連携薬局の不動産取得税特例の創設

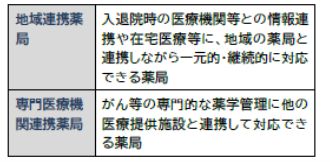

患者自身が自分に適した薬局を選択できる、機能別の認定制度が導入されます(令和3 年8月1 日施行)。認定薬局は次の2 つです。

認定薬局の要件に適した患者等に配慮した構造等とするための負担軽減策として、中小企業者による認定薬局の用に供する不動産の取得に係る不動産取得税に関して、不動産価格6 分の1 に相当する額を価格から控除する課税標準の特例の創設が要望されました。

なお、上記以外に、持分なし医療法人への移行促進のための納税猶予制度創設、セルフメディケーション推進のための医療費控除の特

例の延長等も要望されています。

参考:厚生労働省「令和3 年度厚生労働省税制改正要望について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000175981_00006.htm

(次号に続く)

法令で定められる非正規労働者の正社員転換措置と運用時の注意点

2020年10月に同一労働同一賃金に関する最高裁判決が言い渡されました。その中で、契約社員やパートタイマーから正社員への転換制度が労働契約法20条に定める「その他の事情」として評価されたことから、正社員転換制度への注目が高まっています。そこで今回は、法律で求められる非正規労働者の正社員転換措置と運用時の注意点を確認します。

1. 正社員転換措置

会社が従業員をどのような雇用形態で雇入れるかは自由ですが、パートタイム・有期雇用労働法(※)では短時間労働者や有期契約労働者(以下、まとめて「非正規労働者」という)に対し、通常の労働者(正社員)へ転換する措置を設けることを義務づけています。具体的に、以下①~④のいずれかを実施することが必要です。

- 正社員を募集する場合、その募集内容を対象者に周知する

- 正社員のポストを社内公募する場合、対象者にも応募する機会を与える

- 正社員へ転換するための試験制度を設ける

- その他正社員の転換を推進するための措置を講ずる

2. 転換措置の周知方法

正社員転換措置は、会社が講じている措置の内容を、非正規労働者にあらかじめ周知することが求められます。周知方法としては次のようなものが挙げられます。

- 就業規則に記載する

- 労働条件通知書に記載する

- 事業所内の掲示板で掲示する

- 社内で資料を回覧する

- 社内メールやイントラネットで告知する

- 給与明細に資料を同封する

実際に正社員を募集したり、社内公募したりする際の周知は、事業所内での掲示や資料の回覧、人事考課面談時での希望聴取などが考えられます。

3. 運用時の注意点

正社員の採用が新規学卒者のみとなっているような会社では、応募できる人が限定されているため、正社員転換措置を講じているとはいえません。

また、1.のc.の措置を設けている場合、正社員への転換や受験する要件として、勤続期間や資格等を設けることがあります。事業所の実態に応じていれば問題ないものの、必要以上に厳しい要件を設けている場合、措置を講じているとは認められない場合もあります。

法律では、正社員転換措置を講ずることが義務であり、結果として正社員へ転換することまでは求めていません。しかし同一労働同一賃金の判例から見ると、正社員転換措置があり、実際に正社員に転換されていたことが労働契約法20条等における「その他の事情」として重視されています。このような観点からも正社員転換措置の運用は重要性を増しています。周知のみで応募しにくい環境になっているなど、措置が形骸化していないか確認し、問題があれば改善しましょう。

※中小企業のパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021年4月ですが、それまではパートタイム労働法において、短時間労働者に関し同様に正社員転換措置が求められています。

(次号に続く)

人事労務管理分野での官公署への届出における押印廃止

現在、官公署等へ届け出る多くの書類は、法令や慣行等により押印が求められています。この押印に関し、原則としてすべての行政手続について、一定の基準に照らして廃止する手続きが順次進められており、人事労務管理分野における書類についても廃止が予定されています。

1.労働基準法関係の押印廃止

労働基準法施行規則では、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)や「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」を始めとし、30近くの様式において会社の押印を求めています。今後、それらの様式等について使用者および労働者の押印欄が削除され、法令上、押印や署名が求められないこととなります。

これに加え、押印が求められる様式のうち、36協定届等の過半数代表者の記載のある様式については、一部で過半数代表者が適切に選任されていない状況を踏まえ、適切な選任かを確認するチェックボックスが様式上に設けられました。

2020年12月22日に改正省令が公布され、2021年4月1日に施行されます。

2.社会保険関係での押印廃止

健康保険や厚生年金保険の手続きでは、すでに押印による届出のほかに、事業主が署名することで押印を省略できることとなっています。今後は、金融機関に対する届出印を押印する必要がある「保険料口座振替納付(変更)申出書」を除き、全面的に押印が廃止される予定です。

3.新型コロナ拡大防止のための取扱い

2.に加え、日本年金機構では新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染防止の観点から、暫定的に事業主の押印または署名がない届出であっても、当分の間受理するとしています。

協会けんぽにおいても新型コロナの感染防止の観点から、一部の届出においては、事業主の押印や署名を省略できるとしています。ただし、傷病手当金支給申請書や出産手当金支給申請書は、特に慎重に届出の真正性を確認する必要があることから、事業主の押印や署名が引き続き求められます。この際、法務局が発行する法人の印鑑証明書や印鑑カードの写しを届出等に添付する場合等については、届出の真正性が確認できるとし、事業主の押印や証明の省略を認めています。

現在、行政手続きで押印が必要なものは全体で1万5千件程度ありますが、このうち99.4%の手続きを廃止(廃止済・廃止決定を含む)し、認め印は全廃される予定です。押印や署名の廃止で書類の迅速なやり取りが期待されます。今後の情報にも注目していきましょう。

(次号に続く)

医療機関でみられる人事労務Q&A

『職業紹介事業者を利用する際の留意点』

Q:

当院では、人手不足解消のため継続的に求人を行っていますが、思うように応募者がこないため、民間の職業紹介事業者(以下「事業者」という)の利用を検討しています。このような事業者を利用するのは初めてなので、選ぶ時や利用する際の留意点を教えてください。

A:

職業安定法では、事業者に対する情報提供の義務付けや、適切な業務運営のためのルールの強化が規定されており、医療機関が適切な事業者を選ぶための環境整備が進められています。医院の求める人材像や能力をはっきりさせた上で、その利用目的にあった適切な事業者であるかどうか、事前にしっかり確認するようにしましょう。

詳細解説:

1.選択する際のポイント

事業者を選択する際には、事業者の基本的な事項を確認することが必要です。厚生労働省の運営する「人材サービス総合サイト」では、事業者の以下のような事項を確認することができます。

- 職業紹介事業の許可を得ているかどうか

- 職業紹介事業者の紹介により就職した人の数(2016 年度に就職した人数から掲載)

- 紹介により就職した無期雇用の人の数、およびそのうち6 ヶ月以内に離職した人の数(2018 年度に就職した人数から掲載)

- 手数料に関する事項

- 返戻金制度(短期間で離職した場合に手数料を返金する制度)の有無や内容

- その他、得意とする分野など

なお、返戻金制度を設けていること、お祝い金を支給していないことを宣言した事業者は、人材サービス総合サイト内で「医療・介護・保育分野の適合紹介宣言事業者」として表示されます。

2.利用する際の留意点

医院が事業者に対して、求める人材の要件や労働条件などを具体的に伝えることが、採用後のトラブルやミスマッチを防ぐために有効です。事業者からの聞き取りや求職者からの質問には、わかりやすく丁寧に回答するようにしましょう。

最終的に採用・不採用は医院が決定します。事業者から紹介された人だから大丈夫だという受け身の姿勢ではなく、事前の面接などで、求める能力や技術を身につけているか、職場に順応できそうか、などを確認することが重要です。

なお、実際に事業者と契約する際には、事前に説明を受けた内容と相違はないか、手数料や返戻金などの金銭面は、医院が想定する内容に合っているか等、契約内容について入念に確認した上で締結することが求められます。

(次号に続く)

医療機関の年末賞与1 人平均支給額の推移

コロナ禍で年末賞与の支給時期を迎えます。ここでは年末賞与支給の参考資料として、厚生労働省の調査結果※から病院と一般診療所における、直近5 年間(2015~2019 年)の年末賞与支給労働者1 人平均支給額(以下、1 人平均支給額)などを、事業所規模別にご紹介します。

病院の支給労働者数割合は100%に

上記調査結果から、病院と一般診療所の別に1 人平均支給額の推移をまとめると、下表のとおりです。

病院の2019 年の結果をみると、1 人平均支給額は5~29 人が約13 万円で、2017 年に比べて減少しています。30~99 人は約36 万円で直近5 年間では最も高くなりました。きまって支給する給与に対する支給割合は、30~99 人は1.14 ヶ月と2 年連続で1 ヶ月分を超えました。支給労働者数割合と支給事業所数割合は両規模とも100%です。

一般診療所は20 万円台を維持

一般診療所の2019 年の結果をみると、1 人平均支給額は5~29 人が前年より減少したものの、20 万円台が続いています。30~99 人は約24 万円で2 年連続の増加です。きまって支給する給与に対する支給割合は、30~99 人が1 ヶ月分に満たない状況が続いています。支給労働者数割合と支給事業所数割合は、30~99人は90%台になりました。

新型コロナウイルスの影響で経営が悪化している医療機関もあることでしょう。今年の年末賞与はどのようになるでしょうか。

※厚生労働省「毎月勤労統計調査」

日本標準産業分類に基づく16 大産業に属する事業所で常用労働者を雇用するもののうち、常時5 人以上を雇用する事業所を対象にした調査です。きまって支給する給与に対する支給割合とは、賞与を支給した事業所ごとに算出した「きまって支給する給与」に対する「賞与」の割合(支給月数)の1 事業所当たりの平均です。支給労働者数割合は、常用労働者総数に対する賞与を支給した事業所の全常用労働者数(当該事業所で賞与の支給を受けていない労働者も含む)の割合です。支給事業所数割合とは、事業所総数に対する賞与を支給した事業所数の割合です。詳細は次のURL のページから確認いただけます。

(次号に続く)

令和 3 年度予算の概算要求 医療編

今回は、厚生労働省が行った来年度予算の概算要求から、医療に関する内容に注目します。基本的な枠組みは前年度と同額で、別枠にて新型コロナウイルス感染症対応の緊要経費を要望しているところに、今回の特徴があります。

テーマは「ウィズコロナ時代への対応」

2 度にわたる令和2 年度の補正予算では、「まずは国民のいのちや生活を守ることが先決」として、検査体制・医療提供体制の整備や緊急包括支援交付金の支給等に重点が置かれてきました。令和3 年度はこれらに加え、緊急時やパンデミック発生時でも医療提供が安定的に維持できるよう、施設・設備の整備等にも力点が置かれます。「医療体制の確保」の側面では、次の項目が緊要経費として要望されています。

緊急包括支援交付金による体制整備推進

受入病床の確保、応援医師等の派遣、軽症者の療養体制の確保等の取組の包括的支援。

陰圧化等の施設整備

新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関等における陰圧化や個室化等の施設整備。

G-MIS の機能拡充

緊急事態における必要物資の配布や病床の円滑確保のため、医療機関等の各種情報を効率的・横断的に把握する調査プラットフォームとして「医療機関等情報支援システム(G-MIS)を改修。

マスク等の医療用物資の備蓄・配布

サージカルマスク、ガウン、フェイスシールド等の医療用物資を感染症拡大局面でも円滑供給するための、国による継続した確保・備蓄の実施。

医薬品の安定確保のための支援

パンデミック発生時や国外製造、輸出停止等による支障が生ずることがないよう、海外依存度の高い必要不可欠な医薬品を国内で製造するための製造所の新設、設備更新や備蓄の積み増し等を支援。

なお、概算要求策定の段階でこの冬以降の感染状況を予測することは難しく、今回の概算要求では、具体的な金額や施策の詳細には触れられていません。今後、予算編成作業が行われる中で、その時々の最新情報から追加・調整が行われていくため、大幅に変更されることも予想されます。引き続きご注目ください。

厚生労働省「令和3 年度厚生労働省所管予算概算要求関係」

https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/21syokan/

(次号に続く)

新型コロナの影響に伴う休業による社会保険料の随時改定特例の対象期間延長

標準報酬月額は毎年1回定時決定で見直すほか、固定的賃金に変動があったとき等に、変動があった月から3ヶ月間に支払われた給与に基づき、4ヶ月目に見直します(随時改定)。この随時改定について、新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)に係る特例が設けられ、その対象となる期間が延長されました。

1. 4月から7月の特例改定

新型コロナの影響で発生した2020年4月から7月の休業により給与額が大幅に下がったときは、下がった月の1ヶ月分の給与により、翌月からの標準報酬月額を見直すことができる特例が設けられています。特例は、以下のすべてを満たす従業員について、会社が届け出たときに対象となります。

- 新型コロナの影響による2020年4月から7月の休業(時間単位の休業を含む)により給与が著しく低下した月(急減月)が生じている

- 急減月に支払われた給与の総額(1ヶ月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がっている

- 特例改定について、従業員が書面により同意している

2. 8月から12月の特例改定

1.の特例に加え、2020年8月から12月の休業により給与額が大幅に下がった場合についても特例が設けられました。この8月から12月の特例には2種類があります。

<急減月の翌月の改定>

- 新型コロナの影響による2020年8月から12月の休業により給与が著しく下がった月(急減月)が生じている

- 急減月に支払われた給与の総額(1ヶ月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がっている

- 特例改定について、従業員が書面により同意している

<定時決定に係る特例>

- 新型コロナの影響による休業により2020年4月または5月に給与が著しく下がり、5月または6月に1.の特例を受けた

- 8月に支払われた給与の総額(1ヶ月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がっている

- 特例改定について、従業員が書面により同意している

なお、8月から12月の特例改定は、2021年3月1日までに管轄の年金事務所へ届け出ることになっています。

1.および2.のいずれの特例も、休業が回復した月(※)に受けた給与の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合には、標準報酬月額を改定することになっています。1.と2.においてこの回復時の取扱いが異なりますので、詳細は日本年金機構のホームページをご覧いただくか、当事務所までお問合せください。

※休業状況に何らか改善が見られ、給与の支払いの基礎となった日が17日以上となった月

(次号に続く)

パートタイマーへの賞与支給~最高裁判決の考え方~

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

総務部長:

少し前に、新聞やテレビで「契約社員やアルバイトには賞与や退職金を払わなくてよい」というような報道がされていました。当社では、同一労働同一賃金への対応としてパートさんにも賞与を支給する方向で検討していましたが、支給しなくてもよいのでしょうか?

社労士:

2020年10月に言い渡された5つの最高裁判決の中で、大阪医科薬科大学事件とメトロコマース事件についてご覧になったようですね。大阪医科薬科大学事件は主にアルバイトに対する賞与の支払いについて、メトロコマース事件は主に契約社員の退職金について争われた事件です。

総務部長:

確か、それら以外にも郵便局に関する事件がありましたね。

社労士:

はい、東京、大阪および佐賀の3つの日本郵便事件がありました。こちらは、正社員と契約社員の休暇や手当に関する訴訟でした。大阪医科薬科大学事件では、先ほどもお話したようにアルバイトの賞与が主な争点になり、原告であるアルバイトに賞与を支払わないことは「不合理と認められるものに当たらない」と判断されました。

総務部長:

ポイントは、正社員とアルバイトの仕事が異なっていたことなのでしょうか。

社労士:

おっしゃるとおり、判決文ではアルバイトの職務内容が「相当に軽易であることがうかがわれる」と表現されており、正社員とは職務内容が異なっていました。ただ、それだけではなく、雇用期間に上限があり、実際に3年2ヶ月の雇用期間であったこと、その間に私傷病で1年強、休職していたことも影響しているかと思います。

総務部長:

なるほど、単純に「アルバイトだから」と一括りにしてはいけないように感じますね。

社労士:

そうですね。また、アルバイトから契約社員、契約社員から正社員への登用制度が設けられており、実際に登用制度により契約社員や正社員になった人も多数います。つまり、登用されることで賞与が支払われる契約社員や正社員になることができる機会もあったのです。

総務部長:

雇用期間もそれほど長くない状況で、正社員とは異なる職務内容であった。さらには努力次第で非正規雇用から、最終的に正規雇用にも移ることができるような職場環境であったということですね。

社労士:

まさにそのとおりです。当然、最高裁判決ですので人事労務管理の実務に大きく影響しますが、判決の詳細の内容を確認せずに、結果だけで「アルバイト=賞与の支給不要」と考えてしまうと、拙速な判断となりかねないのでご注意ください。

【ワンポイントアドバイス】

- 同一労働同一賃金に関する5つの最高裁判決が言い渡された。

- 最高裁判決は人事労務管理に影響を及ぼすが、結果のみでなく個別事案として背景や経緯も見て参考とする必要がある

(次号へ続く)

2021年3月に引き上げられる障害者の法定雇用率と障害者雇用納付金制度

障害者の雇用は、一般労働者と同じ水準で常用労働者となり得る機会を設けるために、常用労働者の数に対する雇用割合(法定雇用率)が設定されています。そして国や地方公共団体、民間企業はこの法定雇用率に基づき、障害者の雇用義務が課せられます。今回は、2021年3月に引き上げられる法定雇用率と障害者雇用納付金制度の対象企業をとり上げます。

1. 2021年3月からの法定雇用率

法定雇用率は少なくとも5年ごとに見直すことになっており、直近では2018年4月に2.2%に引き上げられています。その際、2021年4月1日までには2.3%へ引き上げられることが決定しており、今回その引上げが2021年3月に行われることになりました。これに伴い、1人以上の障害者を雇用すべき企業の範囲が、労働者数43.5人以上に広がります。

2.障害者雇用納付金制度

障害者の雇用に伴う企業の経済的負担の調整を図り、障害者の雇用水準を引き上げるため、国が法定雇用率の未達成企業から納付金を徴収し、法定雇用率を達成した企業に対して調整金や報奨金を支給する障害者雇用納付金制度が設けられています。

この納付金の制度は、企業による自主申告・納付を基本としており、申告義務のある企業は、常用労働者数が100人超となる企業です。常用労働者としてカウントされるのは次の1.~3.いずれかに該当する労働者です。

-

雇用期間の定めがない労働者

-

雇用期間の定めがある労働者であって、その雇用が更新され雇入れから1年を超えて引続き雇用されることが見込まれる労働者

-

過去1年を超える期間について引続き雇用されている労働者

週の所定労働時間が30時間以上の場合は常用労働者1人としてカウントする一方で、①から③のいずれかに該当し、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合には、常用労働者数0.5人としてカウントします。

3. 申告対象の判断基準

労働者数は、原則として毎月1日、または毎月の賃金締切日において確認することになっています。労働者の入退社があるため、1年を通じると労働者数が月ごとに前後することがあり、労働者数100人前後の企業では納付金制度の申告が必要か迷いますが、労働者数が100人を超える月が一年度(4月から翌年3月)に5ヶ月以上あれば、申告の対象となります。

なお、年度途中の事業廃止等の場合には、5ヶ月以上でなくても申告が必要となることがあります。

障害者雇用が進まない企業に対しては、ハローワークにより雇用率達成指導が行われ、それでも雇用状況が改善されない場合には、最終的に厚生労働省のホームページにおいて企業名が公表されることになっています。障害者の雇用には時間を要するケースも多いため、早めに採用活動を行うといった対応が望まれます。

(次号に続く)