医療

医療機関でみられる人事労務Q&A

『退職代行業者から「職員が退職する」という申出の連絡』

Q:

退職代行業者※と名乗るところから、当院の無断欠勤している職員について「〇月〇日付けで退職する」という郵便が届きました。その職員とは現在、連絡がとれない状況にあります。どのようにすればよいのでしょうか?

(※)弁護士や労働組合ではない退職代行業者

A:

退職代行業者は「使者」という位置づけになるため、その退職の意思表示が本人のものなのかを職員に確認する必要があります。電話やメールがつながらず職員と連絡がとれない状況にあれば、退職代行業者から届いた書面が本人のものか、自筆や捺印などで確認します。それでも本人の意思か確認がとれない場合には、退職代行業者を通じて本人の意思を確認しましょう。

詳細解説:

1.退職代行業者とは

職員が退職するにあたり、自ら申出をすることで、使用者から引き留めなどを受け、退職のトラブルに発展することを懸念する傾向が強まっています。

このような状況を受けて職員の代わりに退職の申出をする退職代行業者が出現し、更に使用者に報告せず気軽に辞めることができると考える人の間で利用が広まっています。

2.退職代行業者の法的な位置づけ

この退職代行業者の法的な位置づけとして「代理」と「使者」が考えられますが、弁護士法により弁護士でなければ職員の「代理」をすることができないことから、「使者」という立場となります。使者としての退職代行業者は、職員本人が行う退職の意思表示を、使用者に届けることになり、交渉などを行うことはできません。

3.退職代行業者から連絡がきた場合の対応

退職代行業者から連絡がきたときは、一般的にはその退職の意思表示が職員本人の意思によるものかを確認する必要があります。確認の方法としては、通常、直接本人に連絡をすることになります。退職代行業者から届いた文書の中に、本人への直接の連絡を禁止するような文言や、退職代行業者あてに連絡してほしい旨の文言が入っていることがありますが、この内容に強制力はありません。

本人と連絡がとれない場合は、退職代行業者から届いた書面が本人のものか、自筆や捺印などで確認します。そして、確認したものの、本人のものなのか確認できない場合は、本人からどのような依頼があったのか退職代行業者に確認したり、本人の意思を確認できる資料の送付を依頼したりなどするとよいでしょう。

退職代行業者からの連絡が、職員本人の意思である場合、退職の申出は認めざるをえません。ただし、何の対応もせずに認めてしまうことで、職員間で情報が共有され、今後も退職代行業者を通じた申出が行われる可能性があります。そのため、退職の申出のルールを労使で確認しておきましょう。

(次号に続く)

先週末にQ&Aの第3弾が発出されました。

様々なサービスに関する情報が盛り込まれています

まだ、私も全て読み込んでいるわけではありませんが・・・・

取り急ぎ、皆様に共有させて頂きます。

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000760502.pdf

医療機関等における都道府県別の入・離職率

ここでは、医療機関等における従業員の移動状況について、昨年12 月に公表されたデータ※から、2019 年の入職率と離職率(常用労働者数に対する入(離)職者数の割合)をみていきます。

全国的には入職超過の状況に

上記データから、2019 年の医療機関等(以下、医療,福祉)の入・離職率を都道府県別にまとめると、下表のとおりです。

全国の入職率は16.2%、離職率は14.4%です。入職超過率(入職率から離職率を引いたもの)は1.8 ポイントとなり、入職超過の状況にあります。なお2018 年も0.7 ポイントの入職超過だったことから、医療,福祉では入職超過の状況が続いています。

都道府県別の入・離職率

都道府県別の入職率をみると、香川県が57.9%で最も高く、次いで福岡県が 34.4%となりました。その他、青森県、岐阜県、長崎県、広島県、三重県、愛知県、山梨県、千葉県も20%を超える状況です。離職率は長崎県が29.2%で最も高くなりました。次いで三重県が 27.8%、広島県が 26.0%となったほか、香川県、栃木県、沖縄県、奈良県、青森県も20%を超えています。

入職超過率の状況

入職超過率については、24 道府県が入職超過になりました。中でも香川県が34.2 ポイント、福岡県が22.6 ポイントと大幅な入職超過の状況にあります。一方、離職超過の状況にあるのは23 都府県で、中でも鳥取県がマイナス12.3 ポイントと最も高くなっています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、医療機関を取り巻く環境は厳しさを増しています。2020 年以降の結果は、どのようになっているでしょうか。

※厚生労働省「2019 年(令和元年)雇用動向調査」

5 人以上の常用労働者を雇用する事業所から抽出した、約15,000 事業所を対象にした調査です。入(離)職率の算式は次のとおりです。

入(離)職率 = 入(離)職者数÷1 月1 日現在の常用労働者数×100(%)

詳細は次のURL のページから確認いただけます。

(次号に続く)

第 3 次補正予算による医療機関追加支援

令和2 年度第3 次補正予算では、医療提供体制確保と医療機関等支援として、新たに1 兆6,447 億円が計上されました。ここでは多くの医療機関等が補助の対象となる「医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援」に注目します。

診療所・歯科診療所・薬局等、幅広く対象

医療機関における感染拡大防止等の支援が、追加で実施されることになりました。既に第2次補正予算にて同様の補助を受けた医療機関等も対象です。

・対象となる医療機関等

院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う

⚫ 保険医療機関

⚫ 保険薬局

⚫ 指定訪問看護事業者

⚫ 助産所

- 後述の「診療・検査医療機関」の感染拡大防止等の支援と、重複して受けることはできません。

- 「インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」(令和2 年9 月15 日の予備費)の感染拡大防止等の補助を受けた医療機関については、今回の補助上限額が高い場合、差額分が補助されます。

・ 補助基準額

次の額を上限として実費が補助されます。

| 病院・有床診療所(医科・歯科) | 25 万円+5 万円×許可病床数 |

| 無床診療所(医科・歯科) | 25 万円 |

| 薬局、訪問看護事業者、助産所 | 20 万円 |

・対象となる経費

令和2 年12 月15 日から令和3 年3 月31 日までにかかる感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用が対象です。感染拡大防止と地域における診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となります。

例:消毒・清掃・リネン交換等の委託、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入、寝具リース、CT リース等

なお、従前から勤務している者や通常の医療提供を行う者に係る人件費は、対象外です。

上記の支援の他、都道府県の指定を受けて発熱外来体制をとる「診療・検査医療機関」の支援策(上限100 万円)も、第3 次補正予算に計上されました。最新情報にご留意ください。

参考:

厚生労働省「令和2 年度厚生労働省第三次補正予算案の概要」

https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/20hosei/03index.html

(次号に続く)

業務災害にもなりうる新型コロナへの感染と労働者死傷病報告の提出

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大が続く中、業務中に新型コロナに感染する事例が見受けられます。このようなときは、業務災害として労災保険の給付の対象となります。ここでは労災認定の事例を取り上げるとともに、業務災害として休業が発生したときに提出が必要な労働者死傷病報告について確認します。

1.労災請求件

厚生労働省が公表している新型コロナに関する労災請求件数は、2021年1月29日現在で3,836件となり、そのうち1,912件について支給決定が行われています。

これを業種別で確認すると、8割近くが医療従事者等の請求となっているものの、その他の業種でも請求が行われ、支給決定されています。

厚生労働省が挙げている労災認定事例では、飲食店店員について以下のような判断により支給決定がされています。

飲食店店員のAさんは、店内での業務に従事していたが、新型コロナウイルス感染者が店舗に来店していたことが確認されたことから、PCR検査を受けたところ新型コロナウイルス感染陽性と判定された。

労働基準監督署における調査の結果、Aさん以外にも同時期に複数の同僚労働者の感染が確認され、クラスターが発生したと認められた。

以上の経過から、Aさんは新型コロナウイルスに感染しており、感染経路が特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかであると判断されたことから、支給決定された。

このように、状況によっては医療従事者等以外であっても、業務災害として認められることがあります。

2.労働者死傷病報告の提出

業務災害により休業した場合には、労働者死傷病報告の提出が必要です。業務中に新型コロナに感染・発症して休業した場合でも同様であり、遅滞なく、事業場を所轄する労働基準監督署に提出する必要があります。

この際、労働者死傷病報告(様式第23号)の傷病名には「新型コロナウイルス感染による肺炎」と記入し、「災害の発生状況及び原因」欄には、感染から発症までの経緯を簡潔に記入します。また、発生日時は陽性判定日ではなく、傷病の症状が現れた日付を記入します。

会社で感染対策を十分に行っていても、特に不特定多数の人と関わるような業務では、新型コロナに感染する可能性があります。新型コロナの感染者が発生した際には、会社としても感染原因、感染経路、発症日、症状等を明確に把握するとともに、必要に応じ業務災害としての申請を行う必要があります。

(次号に続く)

2021年4月より変わる36協定届の様式

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長

当社では36協定を4月1日からの1年間で締結しており、届出を3月中に行う予定です。4月より36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)の様式が変更になると聞きましたが、新様式と旧様式のどちらで届け出ればよいのでしょうか?

社労士

3月中に届出を行うのであれば、原則として旧様式を使うことになります。今回、どちらの様式を使うのかは、届出日が改正後の労働基準法施行規則の施行日である2021年4月1日の前であるか、後であるかで判断します。

総務部長

なるほど。届出日がポイントですね。

社労士

ただし、新様式でも届け出ることを妨げるものではないとされています。ここで、今回の新様式で変更になった点をお伝えしましょう。変更点は2点あり、1点目が押印・署名が廃止されたことで、2点目が36協定の協定当事者に関するチェックボックスが新設されたことです。

総務部長

この押印・署名の廃止は、行政手続きにおいて押印廃止が進められていることの一つですね。

社労士

はい。押印・署名が廃止されますが、記名をする必要はあります。一方、36協定の協定当事者に関するチェックボックスについては、労働者の過半数代表者が適切に選任されていない状況が一部でみられることから、適切な選任となっているかを確認するために設けられました。具体的には過半数代表者が、事業場のすべての労働者の過半数を代表する者であること(※)と、管理監督者ではなく使用者の意向に基づき選任された者ではないことについて、2つのチェックボックスが設けられています。

※過半数労働組合の場合には事業場のすべての労働者の過半数で組織する労働組合であること

総務部長

なるほど。

社労士

これら2点の変更があるものの、3月中に新様式を使って届出をする場合は、このチェックボックスにチェックをする必要はありませんが、押印・署名は原則必要となります。よって今回については旧様式を使い、2022年4月からの36協定届では新様式を使う方がよさそうですね。

【ワンポイントアドバイス】

1. 2021年4月より36協定届の様式が変更され、押印・署名が廃止となり、36協定の協定当事者に関するチェックボックスが新設された。

2. 2021年4月1日以降の期間を対象とした36協定届は、原則として届出日が2021年3月31日までは旧様式、2021年4月1日以降は新様式を使う。

(次号に続く)

66歳以上まで働ける制度のある企業は全体の3分の1に

4月より改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会確保の努力義務がスタートします。この改正法への対応を検討するにあたり、現在の高年齢者の雇用制度の状況について、厚生労働省が公表した令和2年「高年齢者の雇用状況」集計結果(以下、「結果」という)の内容を確認しておきましょう。

1.66歳以上まで働ける制度のある企業

企業には、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況を厚生労働大臣に報告する義務があります。今回の結果は、この雇用状況を報告した従業員31人以上の企業164,151社についてまとめたものです。集計においては、従業員31人~300人規模を「中小企業」、301人以上規模を「大企業」としています。

まず、66歳以上まで働ける制度のある企業は54,802社で、前年より5,164社増加し、報告したすべての企業の33.4%を占めています。企業規模別にみると、中小企業は49,985社で前年より4,593社増加し、報告した中小企業の34.0%、大企業は4,817社で前年より571社増加し、報告した大企業の28.2%を占めています。実に3分の1の企業で、66歳以上まで働ける制度があるという状況になっています。

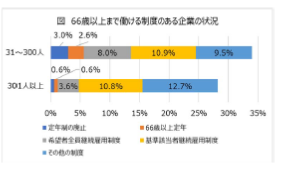

この66歳以上まで働ける制度のある企業の状況をより詳しくみると、基準該当者を66歳以上まで継続雇用する制度(基準該当者継続雇用制度)または希望者全員を66歳以上まで継続雇用する制度(希望者全員継続雇用制度)を導入している割合が高くなっています(下図参照)。

2.70歳以上まで働ける制度のある企業の状況

70歳以上まで働ける制度のある企業は51,633社で前年より4,975社増加し、報告したすべての企業の31.5%を占めています。これを企業規模別にみると、中小企業では47,172社で前年より4,427社増加し、報告した中小企業の32.1%、大企業では4,461社で前年より548社増加し、報告した大企業の26.1%を占めています。

このように66歳以降も働ける制度のある企業は増えており、年齢に関わらず人材を活用していこうという動きがみられます。

今回、70歳までの就業機会確保の努力義務がスタートすることに伴い、定年の引上げや65歳以降の雇用について検討される企業もあるでしょう。今後、検討をされる中でお困りごとがございましたら、当事務所までご連絡ください。

(次号に続く)

マイナンバーカードの2021年3月からの健康保険証利用

全国のマイナンバーカードの交付状況は、2021年1月1日現在、全国で24.2%となっています。まだ交付率は低いものの、2021年3月からはマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになり、マイナンバーカードの活用の場が広がります。そこで、実際にマイナンバーカードを健康保険証として利用する場合のメリット等を確認しておきましょう。

1. 健康保険証利用のメリット

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局(以下、「医療機関等」という)には、「マイナ受付」に対応しているとしてステッカーやポスターが掲示されます。そのような医療機関等では、顔認証付きカードリーダーが用意され、顔認証で本人確認と保険資格の確認が実施されます(暗証番号の入力でも可能)。これによりスムースな受付になると予想されます。

また、医療費が高額となるときに利用できる高額療養費に関する手続きについて、マイナンバーカードの利用により、オンライン資格確認等システムで情報が取得できることになり、支払い後の高額療養費の請求や、受診前の限度額適用認定証の発行の手続きを行わずとも、医療機関等の窓口での限度額を超える支払いをする必要がなくなります。

その他、マイナポータルからe-Taxに連携することになるため、医療費の領収書を保管することなく確定申告ができることになります。

2. 健康保険証として利用するための手続き

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナンバーカードの交付を受けた後に、利用者本人がマイナポータルで申し込む必要があります。マイナンバーカードを健康保険証として利用するにあたり、会社が手続きすべきことはありません。

なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになるものの、健康保険証自体がなくなるわけではなく、2021年3月以降も従来通り健康保険証を使った受診が可能です。

また、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる手続きを行った後でも、医療機関等にマイナンバーカードを持っていくことを忘れた場合等には、健康保険証を提示することで被保険者等の資格確認が行われます。

2021年3月時点で、すべての医療機関等においてマイナンバーカードを健康保険証として利用できるわけではありませんが、厚生労働省は医療機関等がシステム整備を行う際の支援

をしており、2023年3月末には概ねすべての医療機関等での導入を目指すこととしています。政府は今後、マイナンバーカードの機能を拡大していく予定であり、従業員から問い合わせがあった際にはメリットを説明の上、手続きを勧めてもよいでしょう。

(次号に続く)

早速の第2弾がでました。

厚生労働省は23日、新年度の介護報酬改定の疑問に答えるQ&Aの第2弾を公表した。介護保険最新情報のVol.948で広く周知している。

介護保険最新情報のVol.948 http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/vol.948.pdf

問答は全部で44項目。このうち、訪問・通所リハビリテーションの関連が37項目を占める。厚労省はリハビリテーションマネジメント加算について詳しく解説。移行支援加算や生活行為向上リハビリテーション実施加算、リハビリテーション会議、リハビリテーション計画書などにも言及している。

残りの7項目は介護施設の関連。安全対策体制加算や自立支援促進加算などの算定ルールが取り上げられている。

例えば特養や老健、介護医療院などに新設される安全対策体制加算(入所時に1回20単位)。厚労省は「算定要件を満たした後に新規で受け入れた入所者のみ取得可能」との認識を示した。

算定要件には外部の研修を受けた担当者の配置があるが、この研修について、「介護現場で起きる事故の内容、事故発生防止の取り組み、発生時の対応、施設マネジメントなどの内容を含むもの。関係団体が開催する研修を想定している」とアナウンスした。(介護ニュース)

先週末の19日(金)、第一弾のQ&Aが発出されたました。

今回は主に、

“人員配置基準における両立支援”

“3%加算及び規模区分の特例”

“介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算”

の内容が中心になっています。

取り急ぎのお知らせまで。