医療

年次有給休暇と子の看護休暇の違いの整理

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社会保険労務士とその顧問先の 総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:4歳の子どもを育てる従業員から、子どもが体調不良で病院に連れて行きたいので、

子の看護休暇を取りたいという申し出がありました。当社の子の看護休暇は無給の

ため、年次有給休暇(以下、「年休」という)の取得を勧めようと思いますが、問

題ありませんか。

社労士 :年休と子の看護休暇の内容について整理をしておきましょう。年休は入社してから

6ヶ月経過し、その期間の全労働日の8割以上を出勤した場合に付与される有給の休

暇のことです。ストレス解消やリフレッシュの目的で付与される休暇ですが、取得

目的は特に問われません。

総務部長:当社でも取得目的は様々で、旅行や銀行・役所に行く必要のある用事、自分の体調

不良等があります。

社労士 :そうですね。一方、子の看護休暇は小学校に入学する前の子どもを育てている従業

員が、子どもが病気になったりケガをしたりしたときに、看護のために取得できる

休暇です。取得目的には子どもに予防接種や健康診断を受けさせることも含まれて

いますが、これらの内容に限られています。なお、取得した日については無給でも

構いません。

総務部長:そうですね。確か取得できる日数は、対象となる子どもが1人のときは1年に5日、2

人以上のときは年に10日でしたよね。

社労士 :はい、その通りです。他にも細かな違いがありますが、年休は取得目的が問われな

いのに対し、子の看護休暇は取得目的が限定される点が従業員にとっては大きな違

いになります。例えば、子の看護休暇は今回のように子どもが体調不良のときに取

得できますが、自分が体調不良のときには取得できません。

総務部長:そうか、なるほど!申し出をしてきた従業員は、確かに年休があと1日しか残ってい

ないと言っていました。

社労士 :そうでしたか。もしかしたら年休は、子どもの体調不良以外の理由で休みを取得し

たいときに残しておきたいと考えているのかも知れませんね。

総務部長:そうですね。良かれと思って年休の取得を勧めようと考えていましたが、従業員な

りに考えて申し出たことだと思いますので、このまま子の看護休暇で処理します。

社労士 :それが良いでしょう。ちなみに、子の看護休暇は無給で構いませんが、欠勤とは違

い従業員の権利として取得できます。また、取得したことで会社が不利益な取扱い

をすることは禁じられていますので、賞与の査定で勤務成績をマイナス評価にする

ようなことがないようにご注意ください。

総務部長:無給であると欠勤と変わらないと思われがちですが、大きな違いがありますね。あ

りがとうございました。

【ワンポイントアドバイス】

1. 年休は取得目的が制限されないのに対し、子の看護休暇は取得目的が限定的である。

2. 年休は有給の休暇であるが、子の看護休暇は無給でも構わない。

3. 子の看護休暇を取得したことに対し、不利益な取扱いをしてはならない。

(次号に続く)

働き方改革に取り組む中小企業が人材を確保する際に活用できる助成金

新年度となり、さまざまな助成金制度が新設・変更されていますが、中小企業対象の注目の助成金として、「人材確保等助成金(働き方改革支援

コース)」が新設されました。これは人材の雇入れに対する助成金制度で、活用する場面も比較的多いと思われますので、以下ではこの制度の概要をとり上げましょう。

1.助成金の概要

この助成金は、働き方改革を進める上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新しく労働者を雇入れ、人材の配置の変更、労働者の負担軽減に取り組む場合に助成されるものです。

助成金の対象となる事業主は時間外労働等改善助成金の支給を受けた中小企業です。具体的には平成29年度であれば旧職場意識改善助成金の指定されたコース、平成30年度以降であれば時間外労働等改善助成金の指定されたコースの支給を受けていることが必要です。

なお、平成31年度以降に指定されたコースの支給を受けた事業主も対象になります。

2.助成額

助成金を受給するためには、労働者を初めて雇入れる予定日の属する月の初日の6ヶ月前の日から1ヶ月前の日の前日までに、雇用管理改善計画を作成し、都道府県労働局の認定を受ける必要があります。

その後、認定された雇用管理改善計画に基づき、新たな労働者を雇入れた上で、雇用管理改善を実施し、1年間取り組んだ後に申請することで、各種要件を満たした場合に「計画達成助成」、計画開始から3年経過後に生産性要件等を満たした場合に「目標達成助成」が支給されます。支給額は以下のとおりです。

[計画達成助成]

雇入れた労働者1人当たり60万円

短時間労働者※1人当たり40万円

支給対象となる労働者は10人を上限とし、

雇用管理改善計画認定通知書に記載された認

定金額を上限に支給されます。

[目標達成助成]

労働者1人当たり15万円

短時間労働者※1人当たり10万円

ただし、支給の算定人数の上限があります。

※週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者

3.活用にあたっての注意点

新たに労働者を雇入れても、計画開始前後の労働者数を比較し、人員増とならない場合には助成金が支給されないなど、細かな要件が設けられています。そのため、活用を検討している場合は、事前に要件を確認しておきましょう。

この助成金を受給するための前提となる時間外労働等改善助成金の指定されたコースには、時間外労働上限設定、勤務間インターバル導入、職場意識改善の3つがあります。働きやすい環境づくりに向けて、労務管理担当者に対する研修、タイムカードなどの労務管理用機器や労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新などの取組みを予定している企業については、時間外労働等改善助成金への取組みをした上で、更に人材確保が必要なときには本助成金の活用を検討することになります。

(次号へ続く)

医療機関でみられる人事労務Q&A

『休日と設定していた祝日に出勤を命じる場合の注意点』

Q:

これまですべての祝日を休日扱いとするルールにしてきましたが、祝日でも出勤を命じられる

ようにしておきたいと考えています。どのようなことに注意して進めればよいのでしょうか。

A:

祝日に出勤命令をすることが一時的で済む場合は、その日を休日にしたまま出勤を命じることが

考えられます。この場合、36 協定の締結、届け出を行っておくことを前提とし、協定の範囲内

で休日出勤を命じることとなります。また、勤務に応じた割増賃金の支払いが必要となります。

休日と定めていた日を所定労働日とするルールに変更する場合においては、変更自体が労働条件

の不利益変更に該当する可能性があるため、職員の合意を得た上で就業規則の変更・届け出を

行う必要があります。

詳細解説:

1.休日と割増賃金

休日とは職員が労働義務を負わない日を指しますが、これには法令で定められる法定休日(原則

1 週1 日)と、法定休日以外の医院が定めた所定休日の2 つがあります。休日出勤を命じるには、

時間外・休日労働に関する協定書(36協定)を締結の上、管轄の労働基準監督署へ届け出をし、

協定した範囲内で休日出勤を命じる必要があります。その際、法定休日に労働をした職員には

その時間に対して3 割5 分以上、所定休日で法定労働時間(原則1 週40時間、1 日8 時間)を

超える時間に対しては2割5 分以上の割増賃金の支払いが必要です。

2.祝日は休日にしなければならないか

就業規則の休日の条項に祝日と定めている場合、すべての祝日が労働義務を負わない日として

労働契約を締結されていると考えられます。しかし、休日は法定休日が確保されていれば必ずしも

祝日を休日にしなくても問題ないことから、昨今の祝日が増えている状況に備えて就業規則の

見直しを行ってもよいでしょう。

3.休日として設定されていた日を所定労働日に変更することは可能か

就業規則で祝日を休日と定めており、特定の祝日を所定労働日に変更する際には就業規則の変更が

必要です。しかし、職員にとっては労働日が増えることとなり不利益変更に該当することから、

職員に丁寧に説明するなどして合意を得ることが重要となります(労働契約法第8 条)。なお、

医院が一方的にルールを変更した場合には、職員の受ける不利益の程度や変更の必要性等に

よってルールの変更についての合理性があったか判断されます。

変更の合理性が認められない場合、その変更内容自体が無効となってしまうことから、職

員の合意を得た上で、変更した就業規則の届け出が必要です。

休日出勤を命じるにしても、医院の休日のルールを変更するにしても、できるだけ早い

タイミングで出勤を命じることの周知・連絡をし、的確な変更手続を行って気持ちよく出

勤してもらえるように配慮したいものです。

(来月に続く)

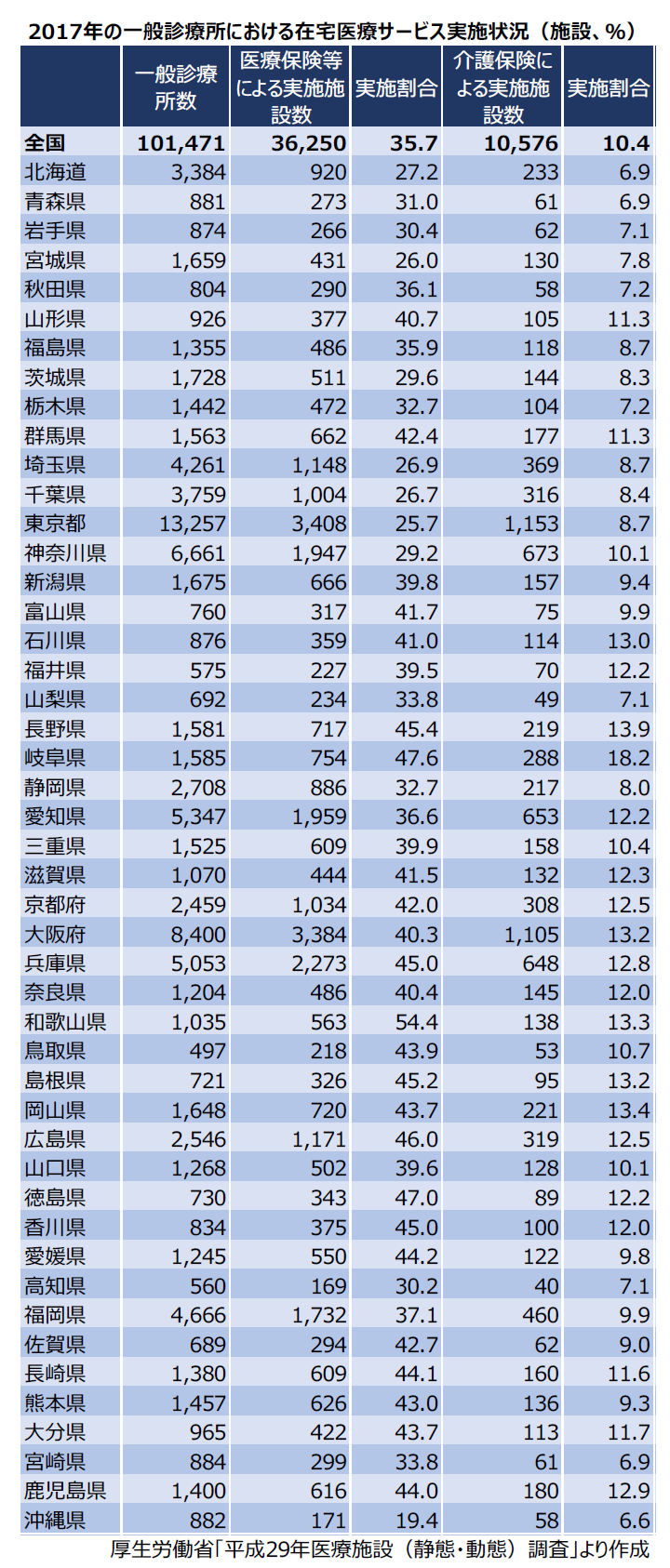

一般診療所における在宅医療サービスの実施状況

高齢化の進展などにより、在宅医療サービスの必要性が高まっています。ここでは、2018(平成

30)年12 月に3 年ぶりに発表された調査結果※から、一般診療所における在宅医療サービスの実

施状況を、都道府県別にみていきます。

医療保険等によるサービス実施状況

上記調査結果から、都道府県別の在宅医療サービス(以下、サービス)の実施状況をまと

めると、右表のとおりです。

2017 年の医療保険等によるサービス実施一般診療所数は全国で約3.6 万施設、実施割合

は35.7%となりました。2014 年時点の約3.8万施設、38.3%と比べると、減少する結果にな

りました。

都道府県別では、東京都や大阪府をはじめ10 都府県で実施施設数が1,000 を超えました。

実施割合は、32 府県が全国平均を超えています。

介護保険によるサービス実施状況

介護保険によるサービス実施一般診療所数は全国で約1.1 万施設、実施割合は10.4%で

す。2014 年の約1 万施設、10.2%と比べると、増加しています。

都道府県別では、東京都と大阪府が1,000 施設を超えました。実施割合は22 府県が全国平

均を上回っています。

なお、医療保険等によるサービスでは往診が、介護保険によるサービスでは居宅療養管

理指導が最も多く行われています。

※厚生労働省「平成29 年医療施設(静態・動態)調査」ここで紹介した数値は、3 年に1 度

行われる静態調査(開設しているすべての医療機関を対象にした調査)による2017(平成29)年

9 月時点の結果です。詳細は次のURL のページからご確認ください。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450021&tstat=000001030908&cycle=7&tclass1=000001123595&tclass2=000001123598&second2=1

(次号に続く)

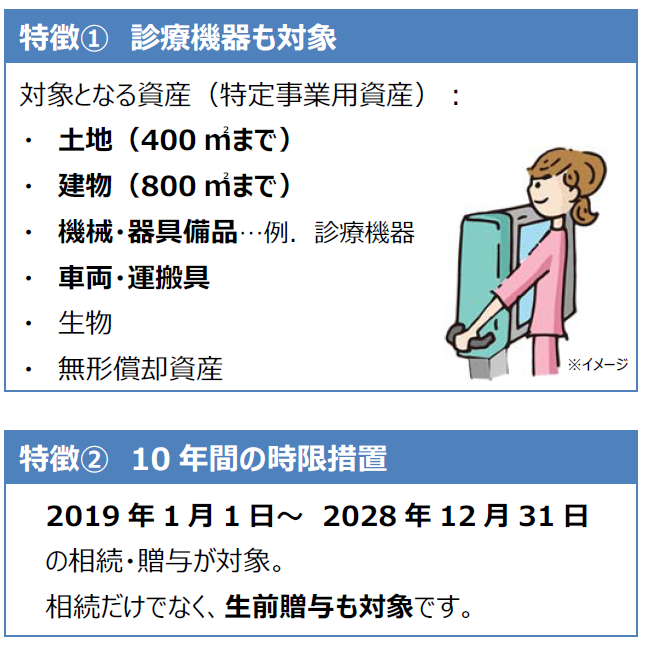

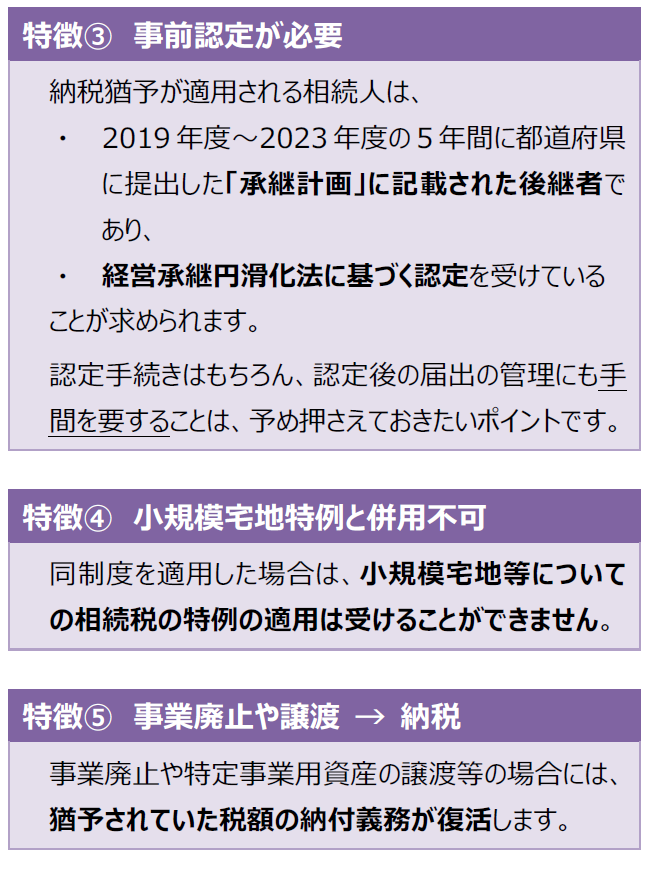

個人版事業承継税制が創設

今回の税制改正で登場した「個人版事業承継税制」。設備投資額の大きな個人開業の事業承継

対策として、注目を集めています。場合によっては大きなメリットが享受できますが、期間や

手続きの負担等にも注意を要します。

10 年限定、事業承継の優遇制度

この制度は、個人事業者の事業承継を促進するために創設されました。具体的には、一定の

事業資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する、10 年間限定の制度です。

医療機関は診療科によって、診療機器が高額となることがあります。財産としての価値が膨

らむため、事業承継対策の一つとして、この制度が注目を集めています。

特定事業用資産の資産価値が高い時期の承継であれば、大きな税の優遇が期待できる制度

です。事業承継をお考えの場合には、注意点を踏まえた上で、この制度の活用も検討されてみ

てはいかがでしょうか。

(次号に続く)

時間単位年休を導入する際の注意点

年次有給休暇(以下、「年休」という)は1日単位での取得を原則としていますが、半日単位、

時間単位で取得することも認められています。特に時間単位年休は、従業員の都合にあわせて

柔軟に取得できることもあり、育児や介護、治療などとの両立の観点で従業員から導入の要望が

多く、導入を検討する企業もあるでしょう。そこで以下では、この時間単位年休を導入する

際の注意点を確認しましょう。

1.時間単位年休の導入要件

時間単位年休を導入するためには、過半数代表者等との間で労使協定を締結し、以下の

①~④の事項を定めなければなりません。併せて、就業規則に時間単位年休について規定

する必要があります。

①時間単位年休の対象者の範囲

対象者を定めるに当たり全従業員を対象にすることもできますが、製造ラインで一斉に

作業を行う場合など、時間単位年休を取得することが事業の正常な運営を妨げることがあ

ります。そのような場合、あらかじめ取得できる従業員の範囲を定めておきます。なお、

利用目的は従業員の自由となるため、育児や介護等、利用目的によって範囲を定めること

はできません。

②時間単位年休の日数

時間単位での年休取得は1年に5日が上限であり、5日以内で時間単位年休の日数を定めま

す。また、残日数(残時間数)は翌年へ繰り越すこともできますが、1年において時間単位

で取得できる日数は繰り越し分も含めて5日以内となります。

③時間単位年休1日の時間数

時間単位年休の1日当たりの時間数は所定労働時間を基に定めますが、1日の所定労働時間

に1時間未満の端数がある場合は、1日当たりで時間単位に切り上げることが必要です。そ

のため、所定労働時間が7時間30分の場合、時間単位年休の1日当たりの時間数は8時間とな

ります。

④1時間以外の時間を単位とする場合の時間数

時間単位年休の最小単位は1時間であり、30分など1時間未満の時間を単位とするとはでき

ません。また、1時間以外の時間(2時間、3時間など)を単位とするときには、その時間数

を定めておきます。

2.時間単位年休の残日数管理

時間単位年休を導入した場合、1日単位だけでなく時間単位について取得時間数と残日数

(残時間数)を管理していく必要があります。これまでよりも年休の管理が煩雑になること

から、どのように管理していくか、事前に検討しておきましょう。

4月より年休の年5日取得義務化がスタートしましたが、この時間単位年休については5日

のカウント対象とはなりません。働き方改革の一環として導入を検討する企業もあるかと思

いますが、1日単位と半日単位の年休で確実に5日を取得できるようにしましょう。

(来月に続く)

電子申請で行うことが義務化される大企業の社会保険手続き

行政へ提出する書類は、これまで書面(紙媒体)で行うことが一般的となっています。電子化の

流れの中、政府は以前から電子申請での手続きを促してきましたが、特に社会保手続きでは利用

率が向上しない状態が続いてきました。そのため大企業では、2020年4月より一定の社会保険手

続きについて電子申請で行うことが義務化されます。

1.2020年4月以降の電子申請の義務化

電子申請が義務となる大企業とは、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

ならびに相互会社、投資法人および特定目的会社に係る適用事業所です。義務となる時期

は、対象企業の2020年4月1日以後に開始する事業年度からです。

なお、社会保険労務士または社会保険労務士法人が、大企業に代わって社会保険の手続

きを行う場合も、同様に電子申請で行うことが義務となります。

2.電子申請が義務となる手続き

電子申請で行うことが可能な社会保険手続きは多数ありますが、今回義務化される手続

きは以下のとおりです。

①厚⽣年⾦保険

・被保険者報酬月額算定基礎届

・被保険者報酬月額変更届

・被保険者賞与支払届

・70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届

②健康保険

・被保険者報酬月額算定基礎届

・健康保険被保険者報酬月額変更届

・被保険者賞与支払届

③労働保険

・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書

・⽯綿健康被害救済法⼀般拠出⾦申告書

④雇用保険

・雇用保険被保険者資格取得届

・雇用保険被保険者資格喪失届

・雇用保険被保険者転勤届

・⾼年齢雇用継続給付支給申請

・育児休業給付支給申請

これらの手続きを電子媒体(CDやDVD)で行っている企業もありますが、電子媒体での

手続きも電子申請に切り換えることになります。

3.行政手続きの簡素化

電子申請の義務化は、行政手続きの簡素化が念頭にあり、事業主における手続きの簡素

化も進められています。その一つとして昨年10月から雇用保険の継続給付(高年齢雇用継

続給付金、育児休業給付金、介護休業給付金)における被保険者の署名・押印の省略が

可能となりました。

これは、継続給付の申請を行うときに必要な、申請書への従業員の署名・押印を省略で

きるものです。署名・押印を省略するためには、従業員本人に、「記載内容に関する確認

書・申請等に関する同意書」により事業主が申請を行うことに同意することの確認を行い、

その同意書を保存することになっています。

このような簡素化が今後も行われると想定されます。

自社で電子申請を行うためには、電子証明書の取得を行うことが必要であり、また、社内

における社会保険手続き業務の流れも見直す必要が出てきます。書面での提出から、電子申

請に切り換えるまでには一定の時間を要することが考えられますので、早めに検討を進めま

しょう。

(次号に続く)

確認しておきたい傷病手当金の支給要件(被保険者期間)

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の

総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:今年4月に入社した従業員が、休日にサッカーをしていて転んだそうです。足を

骨折しており、数日は入院、その後も自宅での療養が必要とのことでした。ま

だ年次有給休暇が付与されていないこともあり、欠勤として給与を減額するこ

とになります。このようなケースで健康保険の傷病手当金は支給されるので

しょうか。

社労士 :傷病手当金の支給要件には、①業務外の事由による病気やケガの療養のための休

業であること、②仕事に就くことができないこと、③連続する3日間を含み4日以

上仕事に就けなかったこと、④休業した期間について給与の支払いがないこと、

という4つがあります。今回のお話についても、これらの要件をすべて満たした

ときに傷病手当金が支給されることになります。

総務部長:なるほど。実は入社して間もないにも関わらず、傷病手当金は支給されるのか

ということが気になっていました。

社労士 :傷病手当金の支給要件に、被保険者期間はないため、資格取得後すぐに病気に

なったりケガをしたりしたとしても、先ほど挙げた4つの支給要件を満たせば支

給されます。一方で、傷病手当金には資格喪失後の継続給付がありますが、この

継続給付には被保険者期間が関係します。

総務部長:なるほど。詳しく教えていただけませんか。

社労士 :資格喪失後の継続給付は、傷病手当金を受給している(受給する要件を満たして

いる)上で、資格を喪失したときに、その後も継続して傷病手当金が支給される

制度です。支給されるためには、被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)

までに継続して1年以上の被保険者期間が必要になります。

総務部長:こちらは被保険者期間の要件があるのですね。

社労士 :はい、そうです。ちなみに、ここでいう「1年以上の被保険者期間」には任意継

続被保険者による期間は含まれず、また、任意継続被保険者の期間中に傷病手当

金の支給要件を満たしたとしても、支給されません。

総務部長:あくまでも資格喪失後の継続給付は、任意継続被保険者となる前の被保険者資格

により支給されるということですね。よく分かりました。ありがとうございまし

た。

【ワンポイントアドバイス】

1. 傷病手当金は、原則としてそれまでの被保険者期間に関わらず、支給要件に該当したとき

に支給される。

2. 傷病手当金が資格喪失後にも支給されるための条件のひとつに、資格喪失日の前日(退職

日)までに1年以上の被保険者期間が必要ということがある。

3. 任意継続被保険者の期間中に傷病手当金の支給要件に該当しても、傷病手当金は支給され

ない。

(次号に続く)

今後さらに重要性が増すハラスメント防止対策

企業には、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント

(以下、「ハラスメント」という)の防止措置を講じることが、法律で義務付けられて

います。今後、法改正によりパワーハラスメントの防止措置についても同様の対応が

求められることになりそうです。

そこで今回は、企業に求められるハラスメント防止措置をとり上げます。

1.企業に求められているハラスメント防止措置

ハラスメント防止措置として会社が行うべきポイントは、大きく分けて以下の5つにまと

めることができます。

①事業主の方針の明確化およびその周知・啓発

②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

④職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を

解消するための措置(※)

⑤①~④と併せて講ずべき措置(相談者等のプライバシー保護のための措置、相談した

こと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと従業員への周知等)

※妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントのみ

2.具体的な防止措置と実務上の注意点

上記5つのポイントのうち、ハラスメントを未然に防ぐための①、ハラスメント発生時に

適切に対応するための②、そして、ハラスメントの原因となる根本原因を解決するための

④について確認します。

[ポイント①]

事業主よりハラスメントがあってはならない旨の方針を示すとともに、ハラスメントを

行った人に対しては、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し

ておく。

[ポイント②]

あらかじめ相談窓口を設置した上で、従業員に周知を行う。窓口は形式的に設けるだけ

ではなく、実質的に対応が可能な窓口にする必要がある。

[ポイント④]

業務体制の整備など、企業は妊娠等した従業員等の実情に応じ、必要な措置を講ずる。

取組例として、妊娠等した従業員の周囲の従業員への業務の偏りを軽減するために、業務

分担を見直すことが挙げられる。これは、ハラスメントの原因や背景となり得る要因の一

つとして、周囲の従業員の業務負担の増大があると考えられていることによる。

企業としては、これらのポイントを押さえた対応が行われているか、就業規則の定めや

従業員への周知などの実態を確認し、不備があれば対応を行いましょう。

現在、パワーハラスメント防止対策の法制化が盛り込まれた法律案が、国会に提出されて

います。法律案が成立すると、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相

談体制の整備等)が新しく設けられます。今後、企業におけるハラスメント対策の重要性が

より一層増すことは確実です。ハラスメント対策では、パワーハラスメントについても含め

て対応を進めましょう(※2019年4月15日時点の情報に基づいています)。

(次号に続く)

医療機関でみられる人事労務Q&A

『健康保険の扶養となることの可否を判別するための収入額の基準』

Q:

職員から、勤務先を退職した子どもを扶養にしたい、という連絡がありました。

その子どもは正社員として勤務していたため、今年は既に130 万円以上の収入があり、さらに雇用

保険から失業給付(基本手当)を受ける予定とのことです。扶養にすることができるのでしょうか。

A:

健康保険の扶養(被扶養者)は、扶養される者の生計を職員本人が維持していることが必要であり、

扶養される者の収入や親族の範囲、同居の有無、別居の場合は仕送り額などによって可否を判別しま

す。このうち、収入は、今後1 年間の収入が130 万円(60 歳以上または一定の障がい者の場合は180

万円)未満であり、この収入には失業給付等も含まれます。

詳細解説:

1.収入の計算期間

税務上の扶養は、1 月から12 月の期間の収入が通常103 万円以下であるか否かによって判別され

る(厳密には所得)のに対し、協会けんぽ等の健康保険の扶養は、今後1 年間の収入見込み額が

130 万円未満であるか否かで判別します(昭和52 年4 月6 日保発第9 号・庁保発第9 号)。

例えば扶養される者が10 月末日まで勤務し、その暦年中の給与収入が250 万円であっ

た場合、税務上は既にその年の収入が103 万円を超えているため、当年中は税務上の扶養

とすることができません。それに対し、健康保険は今後1 年間の収入見込み額で判別する

ことから、退職後の11 月は収入がなく、その後1 年間の収入見込みがないのであれば、退

職日の翌日から扶養にすることができます。

また仮にアルバイト等で勤務を再開した場合には、130 万円を12 ヶ月で除した金額である

月額108,333 円以下であれば継続して扶養にすることができます。

2.収入見込み額の種類

扶養となることの可否を判別する際の収入見込み額は、給与収入のみであることが大多

数ですが、この給与収入は残業手当や通勤手当も含めた総支給額で確認をします。税務上

での判別は、扶養される者が退職後に受け取る失業給付や出産手当金などの非課税となる

給付は除いて判別するものの、健康保険での判別はこれらも収入として考えます。そのた

め、給付を受けている場合であっても、130 万円を360 日(30 日×12 ヶ月)で除した金額で

ある日額3,611 円以下であれば扶養にすることができます。なお、失業給付は通常、退職

してから給付制限期間であるおよそ3 ヶ月間は受給できないことから、給付制限期間中で

あれば収入見込み額は0 円となり、健康保険の扶養にすることができます。

扶養は、税務上と健康保険上の異なる基準があるため、誤った手続となることがありま

す。扶養の手続を行う際は、具体的な給与収入額のほか、失業給付などの受給の有無を確

認し、確実に行いましょう。

(来月に続く)