介護

福祉介護関連業種における年末賞与の支給状況

コロナ禍で2 回目の年末賞与の支給時期を迎えます。ここでは支給の参考資料として、厚生労働省の調査結果※から福祉介護関連業種における、直近5 年間(2016~2020 年)の年末賞与支給労

働者1 人平均支給額(以下、1 人平均支給額)などを、事業所規模別にご紹介します。

2 年連続で増加した業種も

上記調査結果から、児童福祉事業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業の賞与支給状況をまとめると、下表のとおりです。

2020 年の1 人平均支給額をみると、児童福祉事業と障害者福祉事業は、どちらの規模も前年から減少しました。老人福祉・介護事業は5~29 人が前年から減少したものの、30~99 人は2年連続で増加しています。きまって支給する給与に対する支給割合は、老人福祉・介護事業の

5~29 人以外は1 ヶ月を上回りました。支給労働者数割合と支給事業所数割合は、2019 年以降、すべての業種と規模で100%を下回る状況が続いています。

2021 年の年末賞与はどのような結果となるでしょうか。

※厚生労働省「毎月勤労統計調査」

日本標準産業分類に基づく16 大産業に属する事業所で常用労働者を雇用するもののうち、常時5 人以上を雇用する事業所を対象にした調査です。きまって支給する給与に対する支給割合とは、賞与を支給した事業所ごとに算出した「きまって支給する給与」に対する「賞与」の割合(支給月数)の1 事業所当たりの平均です。支給労働者数割合は、常用労働者総数に対する賞与を支給した事業所の全常用労働者数(当該事業所で賞与の支給を受けていない労働者も含む)の割合です。支給事業所数割合とは、事業所総数に対する賞与を支給した事業所数の割合です。詳細は次のURL のページから確認いただけます。https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450071&tstat=000001011791&cycle=7&tclass1=000001015912&tclass2val=0

ウィズコロナ時代の思い切った事業戦略に

コロナ禍の中小企業支援の目玉政策「事業再構築補助金」。ウィズコロナ時代に対応するための思い切った事業再構築を支援する制度です。福祉業界でも、数々の事業者がこの補助金の力を借りて、事業再構築に挑戦しています。

新事業だけでなく、業態転換や再編にも

この補助金の魅力は、大型予算と支給額(最大1 億円)。福祉事業も対象です。

公募は全5 回。すでに3 回が終了し、残り2回です。実際にどのような事業計画が審査を通過したのか、採択結果をみてみましょう。

介護・高齢者福祉の採択事例

介護サービスの強化や周辺事業への展開

・ 他の介護サービス等や相談支援事業への参入

・ 入浴に特化した短時間での通所介護

・ 訪問通所介護が困難となった方に老人ホーム提供

・ 住宅型戸建てホスピスの開設

・ 介護予防のためのフィットネスクラブ運営

・ 介護用品レンタルや介護リフォームへの展開

・ 自費リハビリ市場への進出で保険依存から脱却

新分野・新事業への挑戦

・ 弁当配達と家族向けコミュニティカフェ事業

・ 見守りサービス付食事宅配事業

・ 介護ノウハウを活かした地域密着型調剤薬局事業

・ ウィズコロナを見据えた在宅訪問特化型薬局事業

・ うつ病に特化したオンラインメンタルヘルスケア

・ 非対面型のコインランドリー事業

・ 所有する土地建物を整理しキャンプ場の開設

・ 既存事業を譲渡し他分野に事業再編・事業転換

障害者福祉の採択事例

・ 障害者グループホームの開設

・ 卒業生のための就労継続支援・職業訓練事業

・ 個別学習等に特化した放課後等デイサービス

・ 就労継続支援事業による高齢者向け食事宅配

・ 中山間地でのスマート農福連携型障害者支援

保育園の採択事例

・ 完全個室体制による低感染リスク型個人療育

・ 自宅以外でのベビーシッターサービス

・ 子ども一時預かりによるカフェ事業

・ 「バイリンガル保育園」への進出

・ 障がい児保育、病児・病後保育への展開

・ 高齢者介護支援分野への思い切った事業転換

応募には事業計画が求められ、最初はこれに抵抗を覚える方も多いようです。しかし、中小企業庁には「やってみてよかった」との声が応募者から多数寄せられているそう。計画を言葉に表すことで着目点を絞り込める、認定支援機関等との連帯感が強化できるなど、応募に挑戦すること自体もメリット大です。

詳細は以下のサイトをご確認ください。

参考:事業再構築補助金 https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

A 「採用での失敗は、育成でカバーすることは難しい」とも言われます。

どのような人を採用するか、これは言うまでもなく、事業運営の中で最も重要な事項といっても過言ではないでしょう。社員の定着のためには「定着するような人材を採用する」といった方が現実的かもしれません。しかし、実際には人手不足の際には、「応募してくれた方は、多少気になる点があってもほとんど採用する」という状況は、決してめずらしいことではありません。このようなことを繰り替えしていると「すぐに辞めるような人」を採用していることになりかねません。

それでは「辞めない人材」とはいったいどんな人材なのでしょうか。それは法人理念に共感できる職員を選ぶことです。理念に共感できるとは、法人として「大切にしたい価値観」の共有ができる方と言ってもいいかもしれません。

現場が人手不足の状況なので、ついつい早く人を「補充」したいという考えから、候補者の過去の経験、職務のスキル、資格などを重視した基準で採用を決定する場合も多いと思います。ただ、結果として、このような情報は、意外とあてにならないという経験をされた経営者も多いのではないかと思います。そこで、重要なのは「その方の価値感が法人の価値観や考え方に合うかどうか」ということになるのですが、問題はそれをどのように見極めるか、ということになります。もちろん、価値観が垣間見れるような質問内容を、事前にしっかり準備しておく必要がありますし、その結果を面接官複数の目で見て、客観的な指標にまで落とし込んでいくことをお勧めしています。

一方、候補者もそれなりに準備をして面接に臨みますので、なかなかホンネの部分までは見極めるのは難しいものです。ある法人の理事長は、法人創設の経緯や経営理念をできる限りわかりやすく、そして何度も何度もしつこいぐらいに伝え(これが重要ということです)、それを聞いている表情や反応で、十分判断できるということをおっしゃいます。また、ある施設長は、事前に施設見学(かなり細部にわたる現場見学)を行っていただき、そこで感じた内容を、どれだけ自分の言葉で伝えられるかをみている、と言います。このような方法ですと、事前の準備ではなく、過去の経験が本人の言葉で出てくることが多く、その方の現在の感じ方や価値観が、よりリアルに伝わってくるといいます。

下記に面接のときの質問の留意点をお伝えいたしますのでご参考にしてください。

- 具体的な内容を質問する

漠然とした回答ではなく、具体的な回答を聞くことで本音を見出します。

・「なぜこの仕事を選んだのか、人の役に立つとはということは、どういうことなのか

具体的に言ってください」

・「採用された場合、あなたの能力をどういった仕事に活かしたいですか。具体的にこたえてください」

- 人間関係についてどう考えているか確認する。

人間関係の関する質問は、入職後のトラブル回避にためにも非常に重要です。

・「入職後、法人とあなたの方向性や想いが異なる時、あなたはどのようにしますか?」

・「同僚との意見が食い違う場合、あなたは意見を通しますか、黙りますか、また通すとしたらどんな方法で?」

- 求職者からの質問を引き出す

面接試験で一通り質問が終わったら、必ず求職者に対して質問がないか確認します。面接が終わったという安心感から本音が見え隠れすることがあり、人間性を確認できることもあるようです。求職者が質問する内容は、採用された場合のことを想定していることが多いため、「どの部分に興味を示しているか=本当の志望動機」がわかることも多いように思います。

12 月以降の雇用調整助成金の特例措置

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大により、雇用調整助成金に特例措置が設けられ、これまで特例措置の延長が繰り返し行われてきました。この特例措置が2022 年3月まで延長され、11月30 日までとなっている現在の助成内容も12 月末まで継続される予定であることが公表されました。

1. 延長される助成内容

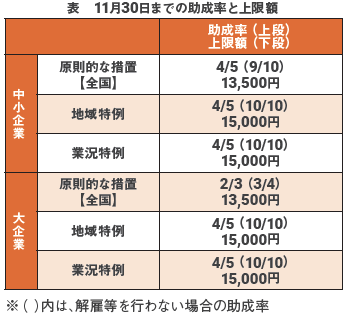

特例措置として設けられている内容のうち、11 月30 日までの助成率と上限額は下表のとおりです。

助成内容は、① 全国の原則的な措置、②地域特例(緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域で、知事による基本的対処方針に沿った要請を受けて、一定の営業時間の短縮等に協力する飲食店等の事業所)の措置、③ 業況特例( 生産指標が最近3 ヶ月の月平均で前年または前々年同期比30%以上減少の全国の事業所)の措置、の3 つに分かれています。

2021 年12 月31 日までは、この助成率と上限額等の特例措置が延長される予定です。

2.2022 年1 月以降の助成内容

2022 年1月以降も特例措置が継続となる予定ですが、その内容は、「経済財政運営と改革の基本方針2021(2021 年6 月18 日閣議決定)」に沿って、具体的な内容が検討された上で、11 月中に発表される予定です。現段階では12 月以降の内容も含め、政府方針が表明されたものであり、厚生労働省令の改正等が行われることで正式に決定されます。

3. 歩合給がある場合の 助成額の算定

9 月1日以降の休業から、給与に歩合給制が含まれている従業員を休業等させた場合の助成額の算定方法が変更となりました。これは、助成額が実際に支払われた休業手当額に応じた額になるように行われた変更です。また、休業手当額は月ごとに変動する可能性があることから、このような変動をできるだけ助成額に反映するため、休業手当等の支払率が6 ヶ月経過ごとに見直しされます。

歩合給制がある企業は多くないと思われますが、雇用調整助成金の制度はこのように変更になることがあるため、申請にあたっては最新情報や最新の申請様式を確認しましょう。

雇用調整助成金は、新型コロナ禍における雇用維持のため大幅な要件緩和、迅速な支給が行われてきた一方で、最近は不正受給の指摘による助成金の返還等にかかるメディア報道も増えて

きています。特例措置の延長の予定が発表されていますが、助成金の支給要件に沿った適正な申請が欠かせません。

※この情報は2021 年11 月10 日現在の情報に基づき作成しています。

《 山際大志郎担当相(2021年11月撮影)》

政府は3日、介護職員らの賃上げの具体的な方策を話し合う公的価格評価検討委員会を開催した。

今後の論点として、既存の施策の重要な柱となっている「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」に言及。「賃上げの実行性の担保、経験・技能のある介護職員への重点化など、現行の制度をどう評価するか。見直すべき点はないか」と投げかけ、今の仕組みを再考する構えをみせた。今後の介護報酬改定をめぐる議論では、この加算のあり方が再び大きな焦点となる見通しだ。

政府は来年2月からの月額9000円ほどの賃上げを、全額公費の交付金によって実現する方針。ただこれは来年9月までとしており、10月以降の代替措置のスキームはこれから決定する。介護報酬に織り込む案が有力視されているが、交付金のまま継続すべきと主張する関係者もいる。

内閣府の担当者はこの日の会合後、「年末に向けた予算編成過程で大枠の方向性を固める」と説明。後藤茂之厚生労働相は閣議後会見で、「仮に介護報酬改定で対応することになった場合、具体的な内容は年明け以降の社会保障審議会・介護給付費分科会で議論してもらうことになる」と述べた。

政府は今回の検討委で、介護職らの賃上げをめぐって処遇改善加算の他に以下の論点を提示した。

○ 今後の賃上げの目標をどう考えるか。

○ 賃上げの目標を議論するにあたり、職種間の均衡をどのように考慮するか。労働時間や勤続年数などの要素も考慮すべきか。

○ 労働分配率の引き上げについてどう考えるか。

○ 介護報酬を引き上げる場合、利用者負担や保険料負担も同時に上がることをどう考えるか。

○ 賃上げにつながる他の政策手法(社会福祉法人の社会福祉充実財産の活用、経験・技能に応じた処遇ルールの明確化など)は考えられないか。

○ 賃上げに必要な財源をどう確保するのか。

政府は今後も引き続き関係者との調整を重ねていく。年内にこれらの結論を盛り込んだ中間報告をまとめる考えだ。(出典介護ニュース)

介護職らの賃上げの具体的な方策を話し合う「公的価格評価検討委員会」の3日の会合 − 。日本介護支援専門員協会は意見書を提出し、居宅介護支援のケアマネジャーなどを対象に含めるよう政府に改めて強く求めた。

協会は意見書で、居宅のケアマネが地域で幅広い役割を担って高齢者やその家族らを支えている実情を伝えつつ、「業務が拡大している中で人材確保は深刻な状況」と問題を提起。「その一因として業務量と賃金の不均衡は言われてきている。一部の年齢階層では、無資格者を含む介護職員との賃金の逆転現象も既に起きている」と指摘した。

そのうえで、「居宅介護支援や地域包括支援センターをはじめ、各種の事業所・施設に勤務する介護支援専門員、主任介護支援専門員が、社会的な役割に見合った評価を得られる環境作りが必要」と主張。賃上げの対象に含めるよう重ねて要請した。

政府は来年2月から9月まで、全額国費の交付金によって介護職の給与を月額9000円ほど引き上げる方針。現在、この対象から居宅のケアマネなどを除外する方向で調整を進めている。来年10月以降については、介護報酬改定など代替措置の実施によって賃上げの効果を維持する計画だが、そのスキームはまだ決定していない。日本介護支援専門員協会のほか、全国老人福祉施設協議会や全国介護事業者連盟など多くの団体が、ケアマネらを除外しないよう働きかけている。(出典介護ニュース)

《 後藤茂之厚労相(2021年10月撮影)》

後藤茂之厚生労働相は3日の閣議後会見で、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の感染者が国内で発見されたことを受けて、基本的な感染防止策への協力を改めて要請した。後藤厚労相は会見で、「オミクロン株の性質を見極める十分な情報はまだない。感染力や重症化リスク、ワクチン・治療薬の効果などを注視していく」と説明。「国内の発生動向を観察し、適切に感染防止策を行っていくことが重要」とした。そのうえで広く国民に対し、「変異株であっても従来と同様に3密の回避、マスクの着用、手洗いなどの徹底が推奨される。引き続き基本的な感染防止策への協力をお願いしたい」と呼びかけた。(出典 介護ニュース)

3 歳未満の子どもを養育するときの年金の特例と添付書類の省略

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

総務部長

先日、男性の従業員が、育児参加として、子育てに携わる時間を確保するため、仕事の時間を制限すると、収入面で心配になると言っていました。公的な支援として何かあるのでしょうか。

社労士 生産性を上げることにより、勤務時間が短くなっても給与の絶対額が下がらないようにするということが理想ですが、なかなか難しいですよね。公的な支援としては、出産手当金や育児休業給付金といった給付が中心になりますが、産前産後休業期間中や、育児休業期間中には社会保険料の免除、育児(養育)期間中の将来の年金額に関する特例が設けられています。

総務部長 将来の年金額の特例もあるのですね。

社労士 将来受給する厚生年金は、被保険者であったときの標準報酬月額を基にして受給額が決まります。そのため、一般的には給与額が下がると年金の受給額も下がります。養育期間(子どもが3 歳になるまでの期間)で標準報酬月額が下がったときであっても、将来の年金額の計算では下がらないようにするものが「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」です。様式の名称から「養育特例」と呼ばれています。

総務部長 どのような制度ですか。

社労士 厚生年金保険料は実際の給与額に基づく標準報酬月額から計算する一方で、将来の年金は養育前の標準報酬月額で計算するというものです。養育特例の申出には、養育する子どもが、従業員の3 歳未満の子どもであることの証明となる「戸籍謄(抄)本、または戸籍記載事項証明書(以下、「戸籍謄本等」という)」と、養育の前提である同居していることを確認する証明として「住民票の写し」の2 つの原本が必要になります。ただし、10 月から従業員の個人番号(マイナンバー)と子どものマイナンバーの両方を様式に記載することで、住民票の写しの原本は添付不要となりました。

総務部長 そうでしたか。でも、なぜ戸籍謄本等は添付を続ける必要があるのですか。

社労士 住民票の情報はマイナンバーに紐づけられていますが、戸籍の情報は今のところ紐づけられていないので、マイナンバーを記載しても確認できないということなのでしょう。今後、紐づけられる可能性もあるので、情報を確認していくことになりますね。

総務部長 ありがとうございます。従業員に周知するとともに、今後の情報をしっかり確認するようにします。

ONE POINT ① 3歳未満の子どもを養育する従業員は、申出をすることで養育期間前の標準報酬月額で計算した年金を受給できる特例が設けられている(養育特例)。

② 養育特例の申出に従業員とその子どものマイナンバーを記載することで、住民票の写しの原本の添付が不要となった。

65 歳以上複数就業者の雇用保険マルチジョブホルダー制度

雇用保険では、主たる事業所で1 週間の所定労働時間が20 時間以上、かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たした場合に被保険者となります。兼業・副業が普及する中、複数の事業所で働く労働者が増加している状況に対応するため、2022 年1月から「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設され、まずは65 歳以上の労働者に対し適用されることになりました。

1.マルチジョブホルダー制度

雇用保険マルチジョブホルダー制度は、1 つの事業所では雇用保険の適用要件は満たさないものの、2 つの事業所での勤務を合計して次の要件をすべて満たす場合に、特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

■適用要件

• 複数の事業所に雇用される65 歳以上の労働者であること

• 2 つの事業所(1 つの事業所における1 週間の所定労働時間が5 時間以上20 時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20 時間以上であること

• 2 つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

なお、申出の日に被保険者資格を取得し、要件を満たさなくなった日に資格を喪失します。さらに、いったん被保険者となった後は、任意脱退はできません。

2. 取得手続き等の流れ

通常の雇用保険資格の取得・喪失手続きは、事業主が行いますが、マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する労働者本人が手続きを行います。

事業主は、労働者本人から手続きに必要な雇用の事実や所定労働時間等の証明を求められたときに、その証明を行います。この証明に基づき、労働者本人が適用を受ける2 つの事業所の必要書類を揃えてハローワークに申し出ます。

ハローワークでは申出の内容を確認し、取得手続きを行ったうえで、労働者本人および適用となった2 つ事業所に通知します。事業主はこの通知に基づき、給与から雇用保険料の控除をし、年度更新において雇用保険料を納付します。

ちなみに、マルチ高年齢被保険者が失業した場合で一定の要件を満たしたときは、被保険者であった期間に応じ、基本手当日額の30 日分または50 日分の一時金として高年齢求職者給付金を受給することができます。

マルチ高年齢被保険者は労働者の希望に基づき適用するためのものであり、また、現状では65 歳以上の労働者に限られているため、被保険者となる対象者は限定的であると思われます。

しかし、適用要件を満たした従業員が手続きを行うことで、ハローワークから会社に対して資格取得の通知が来るため、制度の概要は押さえておきましょう。

2022 年4 月より中小企業で義務化となるパワハラ防止措置

職場におけるパワーハラスメント(以下、「パワハラ」という)の防止措置が2022 年4 月より、中小企業についても義務化されます。そこで、厚生労働省が職場におけるパワハラの実態を調査した結果と、実施すべき防止措置の内容をとり上げます。

1. パワハラの実態調査の内容

2020 年10 月に厚生労働省が実施した「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、過去3 年間にパワハラを受けたことがあると回答した労働者は31. 4%でした。また、受けたパワハラの内容としては、以下のとおりです。

• 精神的な攻撃 49.4%

• 過大な要求 33.3%

• 個の侵害 24.0%

• 過小な要求 21.2%

• 人間関係からの切り離し 20.5%

• 身体的な攻撃 5.8%

• その他 3.9%

男女別でみてみると、「過大な要求」の割合は男性の方が女性より高く、「人間関係からの切り離し」や「個の侵害」の割合は女性の方が男性より高くなっています。

2. 実施が義務付けられる 防止措置

今回の法改正により、企業がパワハラを防止するために講ずべき措置として次の4 つが義務付けられています。

① 事業主の方針の明確化とその周知・啓発

パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、パワハラの行為者には懲戒処分等の対象になることを就業規則等に定め、従業員に周知する。

② 相談に応じて適切に対応するために必要な体制の整備

相談窓口を定め、従業員に周知し、相談窓口担当者が、内容や状況に応じて適切に対応できるようにする。

③ パワハラへの事後の迅速かつ適切な対応

事実関係を迅速かつ正確に把握するとともに、事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための措置および行為者に対する措置を適正に行う。また、再発防止に向けた措置を講ずる。

④ 併せて講ずべき措置

プライバシーを保護し、不利益な取扱いがされないこと等を定め、従業員に周知する。

これらの防止措置は中小企業でもすでに努力義務になっていますが、2022 年4 月からは措置義務となります。措置を講じていないものがあれば早めに準備を進めましょう。

今回の法改正で、従業員の責務として、ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の従業員( 取引先等の他社の従業員や、求職者も含む) に対する言動に注意を払うことや、会社が講じる雇用管理上の措置に協力することが法律上明確化されました。今後、パワハラ防止研修を行うこと等により、パワハラの予防に向けた取組みが求められます。