介護

介護保険被保険者証のペーパーレス化など介護DXを推進するため、厚生労働省はマイナンバーカードの読み取り機を導入する事業所・施設を費用面で支援する。

今後の予算編成過程で財源を確保し、早ければ来年度にも補助金などを支給できるようにする。19日に開催した審議会(社会保障審議会・介護保険部会)でこうした意向を明らかにした。

厚労省は介護DXの基底をなす国の重要なインフラとして、新たに「介護情報基盤」を整備する計画。事業所・施設、医療機関、自治体、利用者など関係者が、それぞれ必要な情報をオンラインでいつでも閲覧・確認できる環境を整備したい考えだ。

例えば要介護認定、請求・給付、ケアプラン、LIFEなどの情報が迅速に共有されることを想定。紙ベースのアナログなやり取りを一掃し、介護業務の効率化、職員の負担軽減、サービスの質や利便性の向上につなげる狙いがある。介護保険証のペーパーレス化も、こうした目的を実現する施策の一環として進めていく方針だ。

注)厚労省は従来の介護保険証の廃止を前提としておらず、マイナンバーカードと紙媒体を併用していく構えをみせている。

厚労省はこの日の審議会で、事業所・施設のマイナンバーカードの読み取り機に加えて、セキュリティ対策ソフトの導入などにかかる費用も支援すると説明。その金額や方法など具体的な中身は、これから詰めていくとするにとどめた。

事業所・施設への支援は来年度にも実施される見通し。厚労省は新たな「介護情報基盤」の運用をできれば2026年度から始めたい考えだが、現場の実情を考慮して慎重に日程を判断する姿勢も崩していない。全体のスケジュール感が明示されるのは、早くても今年の年末頃となりそうだ。

会合では委員から、事業所・施設への補助を十分な内容とするよう求める意見が相次いだ。また、介護職への技術的なサポートを充実させるよう促す声も多くあがった。

厚生労働省は来月から、テクノロジーを活用した生産性向上を介護現場で中心となって進められる人材を育てる研修を始める。

13日に発出した介護保険最新情報のVol.1309で紹介。介護現場の関係者に広く周知している。

名称は「デジタル中核人材養成研修」。全てオンラインで開催される。参加費は無料。介護事業所・施設で3年以上の勤務経験があり、職場でテクノロジーの導入や業務改善などに関わっている、またはこれから取り組む意欲のある職員らが対象となる。

参加申し込みは日本介護福祉士会の公式サイトから。日程などの詳細もここで確認できる。深刻な人手不足に直面する介護事業所・施設にとって、生産性向上は避けて通れない重要施策となる。厚労省はこの研修を通じて、「介護ロボットやICTなどのテクノロジーの効果的な活用を通じて生産性向上をリードできる人材を養成する」と説明。積極的な参加を呼びかけている(介護ニュースより)

厚生労働省は今秋から、目下の介護現場の課題や今年度の介護報酬改定の影響などを詳しく把握する調査を開始する。

今後の介護報酬改定をめぐる議論に結果を活かす方針。今月12日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で調査票などを説明し、委員から大筋で了承を得た。

人手不足が深刻な各地域で持続的なサービス提供体制をどう作っていくか − 。

これをテーマとする調査が柱の1つとして行われる。対象は幅広い。訪問介護や訪問看護、定期巡回・随時対応サービス、通所介護、小規模多機能、居宅介護支援などの事業所が含まれ、都道府県や市町村への悉皆調査も実施される。

厚労省は事業所の経営状況、訪問系サービスの提供状況、人材確保の状況、利用者の充足状況、テクノロジーの活用状況などを探る計画。事業所の数の変化や休止・廃止の状況、自治体の支援策、過疎地の課題なども調べる考えだ。

そのうえで、より効果的・効率的なサービス提供のあり方、事業所同士の連携のあり方、人材確保の有効な方策などについて、都市部と地方の違いも考慮して具体的に検討していくとした。既に多くの地域で“人材危機”が顕在化している在宅介護をどうしていくか、という本丸の課題と真正面から向き合う調査となるため、今後の動向に関係者の注目が集まりそうだ。

会合では全国老人福祉施設協議会の小泉立志副会長が、「この調査は介護保険制度の存続という観点から非常に重要」と強調。「特に中山間地域や離島などの今後のあり方には多くの課題がある。利用者・職員の不足で事業として成り立たない地域もあると思われるため、制度のあり方も含めて調査結果を活用して頂きたい」と求めた。

また、民間介護事業推進委員会の稲葉雅之代表委員は、「今年度の介護報酬改定で基本報酬が引き下げられた訪問系サービスの経営がとても心配される。重点的に検証して頂きたい」と要請。日本介護支援専門員協会の濵田和則副会長は、「居宅介護支援についても、人材不足などでサービスの提供が困難になりつつある地域がある。訪問介護と同様に、今後の対策を十分に検討できるような調査を期待したい」と述べた(介護ニュースより)

幸せはお金で買えない、とはよく言われる言葉ですが、幸せになるために「お金」はある程度必要です。例えば、食べること、着ること、住むこと、教育を受ける事

やりたいことを実現する等、お金なしではできないこともあります。「愛があればお金はいらない」等と言っても、お金がないためにケンカになったり、病気になったときに助けてあげられなかったりすることもあります。お金がある程度あることで、最低限の欲求を満たされたり、不幸になることを妨げます。しかし、どれだけお金があっても、「まだ足りない」「もっと欲しい」と満足できないのは不幸なこと。生活レベルがあがり、贅沢をするほど、それに対する感謝や喜びの気持ちは薄らいでいきがちです。

人生にはある程度お金は必要ですが、、お金で買えないものこそ、人生の幸せにはより重要です。家族や友人との安心、信頼できる人間関係、持続的な健康、やりがいのある仕事、夢中になれる趣味、満たされている時間、自分を高めてよりよい人格をもつこと・・・こころを込めてコツコツと積み上げてきたもの、守ってきたものは、深い幸せを実感させてくれます。

大変皮肉なことに、人はお金を得るためにこのような「お金でえられないもの」を犠牲にしてしまいがちです。幸せを感じやすい人は、自分にとっての幸せをわかっていて「お金で買える幸せ」と「お金で買えない幸せ」をバランスよく求めています。これが、お金とうまく付き合っていくヒケツではないでしょうか。(有川真由美著「いつも機嫌がいい人の小さな習慣」より)

A まず考えられる問題として、管理者の労働時間の把握不足による問題が考えられます。

残業したら割増賃金を払い、遅刻したらその分を控除(ノーワーク、ノーペイの原則と言います)しますが、この場合はタイムカードを基に賃金を計算することになります。このケースのように、(表面上では)タイムカード上は遅刻していないことになっているので、たとえ実際には遅刻したことが分かっていても、後からタイムカードを盾に賃金不払いを要求してくる可能性もありますので、タイムカード上も遅刻とする「証拠」を残すことが必要で「打刻訂正届」などを提出させて、本人に遅刻したことを申請させる必要があります。

また、就業規則の服務規律条文にこのような行為の禁止を明確に規定し、かかわった二人には「度重なる服務規律違反は、始末書、減給、出勤停止、重いものであれば解雇とう処罰をしなくてはならない」という懲戒処分の説明も必要になるでしょう。また、一番の大きな問題は、冒頭に述べたように、管理者が「労働時間の把握をしていないこと」です。管理者の重要な仕事の一つとして「労働時間を管理する職務」があることを明確に伝えなければなりません。さらには、タイムカードの置き場所も「人目のつく場所」に変更し、不正が起きにくいような工夫も必要かもしれません。管理者が遅刻してくる職員を厳しく取り締まる仕組みをきちんと作ることが一番の解決策であり、それが惻隠同士の人間関係を良好にするのではないかと思います。

厚生労働省は11日、人材の確保が大きな課題となっている介護福祉士の国家試験のルールを弾力化し、複数の科目ごとに合否を判定する「パート合格」を新たに導入する方針を決めた。

パート合格の考え方や仕組みなど具体像を描いた報告書を有識者会議でまとめた。来年度に実施する国試から導入する。

現行で計13ある科目を大きく3つに分割。初回でその全てに合格できなかった場合、2回目以降は不合格パートのみ学習して受験すればいい形とする。

合格パートの免除はその後2年間(翌年と翌々年)とした。仮に毎年1パートずつ合格していけば、3年間で段階的に資格を取得できる制度設計となっている。合格の有効期限が切れたパートは、改めて受験し直さないといけない。

背景にあるのは深刻な人手不足だ。介護現場で中核的な役割を担う介護福祉士は、国試の受験者数が昨年度まで3年連続で減少している。

介護福祉士の資格には、介護現場で働きながら取得を目指す人が多いという特徴がある。パート合格の導入は、これから挑戦しようという人をサポートすることが目的。より受験しやすい国試へ改め、必要な人材の確保につなげていく狙いがある。また、日本語対応も欠かせない外国人のハードルを下げるという意味合いもある。

厚労省は有識者会議の報告書で、「受験者は日々の介護業務を行いながら合格に向けた学習時間を確保している状況」と説明。「パート合格を導入すれば、ひとりひとりの状況に応じた学習を後押しすることが可能となり、より受験しやすい仕組みとなる」との認識を示した。(介護ニュースより)

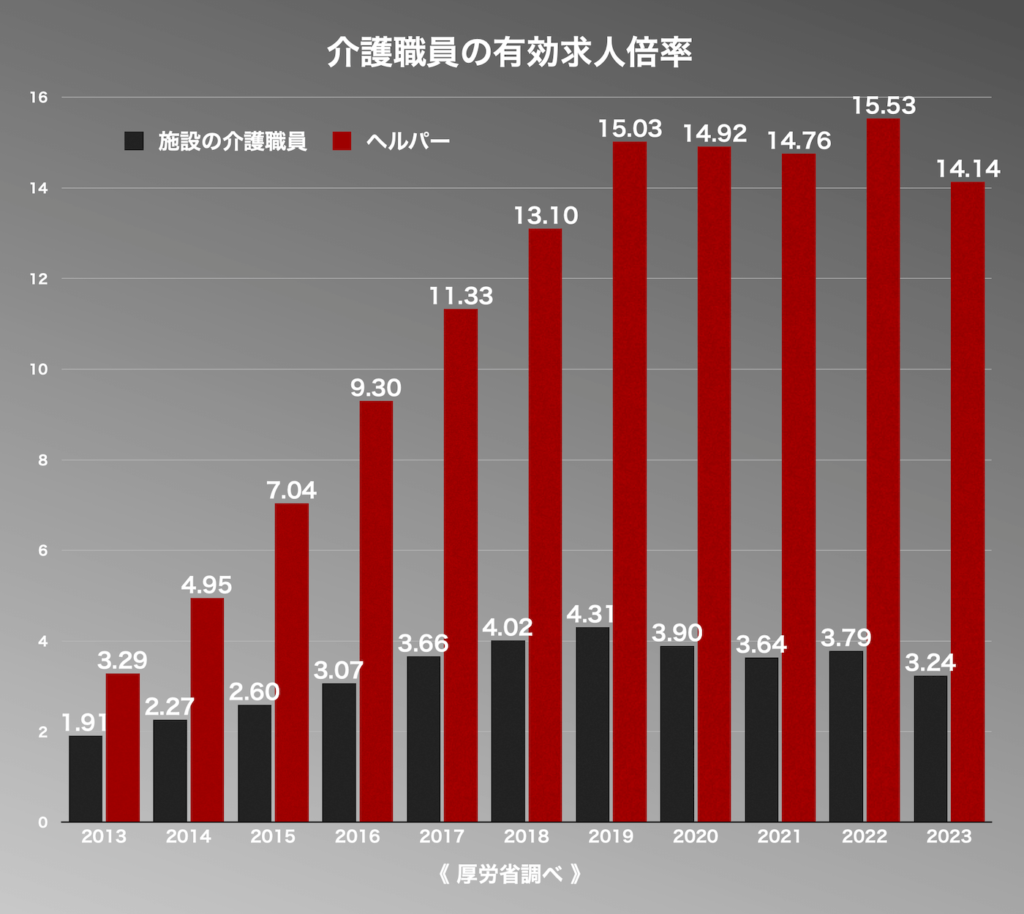

厚生労働省は12日、介護保険の訪問介護を担うホームヘルパーの有効求人倍率を新たに公表した.

直近の昨年度は14.14倍。前年度比では低下した。引き続き極めて高い水準にあり、施設の介護職員との格差も依然として大きい。

厚労省はこうしたデータを、この日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)に報告。「有効求人倍率は高止まり。非常に厳しい状況が続いている」との認識を示

した。

人手不足が大きな課題となっている介護職の中でも、ヘルパーは最も深刻な職種。人材を十分に確保できないため、事業者が訪問介護の運営を続けられなくなったり、必要なサービスの提供が滞ったりするケースが増えている。地域によって違いはあるものの、ヘルパーの高齢化なども念頭に危機的な状況だと警鐘を鳴らす関係者が多い。

国の調査によると、ヘルパーとして現場で働くことを希望する人が少ない要因では、

◯ 1人で利用者宅へ訪問してケアを提供することへの不安が大きい(85.3%)

◯ 他のサービスと比べ、実質的な拘束時間が長い割に効率的に収入が得られない(66.7%)

◯ 実際に仕事をしてみないとやりがいが理解しづらく、事業所によるアピールが難しい(65.3%)

※ 出典|令和3年度老人保健健康増進等事業「訪問介護事業のサービス提供体制の見直しに関する調査研究事業」

などが多い。

この日の審議会では委員から、目下の深刻な状況を踏まえて対策を強化するよう求める声が相次いだ。これを受けた厚労省は、介護報酬の処遇改善加算の取得促進、小規模な事業所への支援、魅力発信の広報などにより一層注力すると説明した。(介護ニュースより)

「この人のこの欠点がどうしてもイヤ」「なんか気になる」ということがあります。例えば、職場の後輩の変な口癖だったり、上司の無責任さであったり、指摘するほどではないけれど、そんな欠点に出くわすと、イラっとしたり、モヤっとしたりすることが、だれにもあるのではないでしょうか。

かつて、いつも怒鳴り散らしている上司のもとで働いていたことがありました。そのような上司でもまったく動じず、平然としている先輩がいました。「平然としているなんてすごいですね」というと、その先輩曰く、「すごいんじゃなく、慣れただけ」。なるほど、「慣れる」とは、我慢することでも、許すことでもなく、「気にしないこと」なのだと、深く納得したものです。

そうは言っても「気になる」人もいるでしょう。人間良いことも、良くないことも慣れてきそうなものですが、「イヤだ」「許せない」という感情が心に積み重なって、ますますイヤになり、耐えきれなくなるものです。

だからこそ、そこには意識的に目を向けない、と習慣づけることが大事。いいところだけに目を向けよう、「大したことでない」と自分に言い聞かせるのも良いでしょう。それを繰り返していると、だんだん気にならなくなっていくものです。「慣れる」ということは、心が「そこは問題ない」と判断したということです。相手の欠点は変わらない。ならば、こちらが慣れて対処する方が得策のような気がします。

Q、当施設は職員の中途採用が多く、入職時期もバラバラです。有給休暇の付与に関しては、個人の入社日ごとに付与する方法を採用していますが、事務対応の煩雑さから付与日を統一することを検討しています。その場合、留意すべき点はどのようなことがありますか?

A,

有給休暇の基準日を一律に定めて付与することを「斉一的取り扱い」と言いますが、前提条件となるのが、「前倒しで付与する」ことです。例えば、4月1日を基準日と定める場合、9月1日入職した職員は、6か月継続勤務すれば翌年の3月1日に10日の有給取得の権利が発生します。この場合、基準日を統一し4月1日に繰り下げての付与(入職から7か月目の付与)は認められません。有給休暇の斉一的取り扱いについては、下記の要件を満たす必要があります(平成6.1.4基発1号、平成27.3.31基発0331第14)

- 斉一的取り扱いや分割付与により、法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすこと。

- 次年度以降の有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じまたはそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。

しかし、基準日を前倒しで繰り上げるため、入職時期によりどうしても不公平が生じてしまいます。ここをどのように考えるかがポイントになります。それでは、その代表的な対応とその留意点を下記致します。

①基準日を月初などに統一する

入社が月の途中であっても、基準日を月初などに統一します。例えば、同じ月に採用した方の基準日を月初に統一することにより、統一的な管理が可能となります。この場合、5日取得させる期間も月ごとに統一できることになります。

② 基準日を「年2回」とする緩和策をとるケース

例えば、4月1日と10月1日の2回に統一する方法もあります。全職員同一の基準日に統一するよりは、入職時期による不公平感が軽減できます。4月1日から9月30日までに入職した職員の基準日は10月1日に10日付与し、10月1日から3月31日までに入職した職員は4月1日に10日付与します。以後、それぞれ4月1日と10月1日を基準日としていきます。この場合、7月1日入職者の8割出勤の考え方は以下のようになります。

6か月継続勤務後の本来の基準日である1月1日から短縮された3か月(10月~12月)

は全期間出勤したものとみなし、この期間を含めて7月1日から12月31日までの6か月間で、8割以上出勤したかどうかを計算します。

基準日の統一は前倒し付与が原則の為、4月1日入職者は6か月後に10日付与され、9月1日入職者は1か月後に付与される不公平感は残りますが、年1回と比較すれば、不公平感は緩和されているのではないでしょうか。

③分割して前倒し付与したら次年度基準日も繰り上げる

施設によっては、入職と同時に10日付与するケースや、「入職3か月後(使用期間終了後)に3日付与、6か月後に7日付与」と分割して付与するケースがあります。分割して付与する場合も先の行政解釈(上述(2))にあるように、前倒し付与したら次年度の基準日も繰り上げます。

例えば4月1日入職者に、使用期間終了後の7月1日に3日付与し、10月1日に7日付与した場合、次年度に11日付与する基準日は本来の付与日(10月1日)から1年経過後ですが、初年度の3日分を3か月繰り上げて付与したため、次年度の基準日も同様に3か月繰り上げ、「7月1日から1年経過後」に11日付与することになるわけです。この点も注意をしながら前倒しのルールを検討していく必要があります。

以上

介護職の労働組合「UAゼンセン日本介護クラフトユニオン(NCCU)」が8月30日に公表した最新の「就業意識実態調査」の結果で、利用者・家族による介護職へのハラスメントの深刻な状況が明らかになった。

ケアマネジャーなど一部の職種は、利用者より家族から被害を受けるケースが多いと報告されている。

「直近2年以内に利用者・家族から何らかのハラスメントを受けたか」との質問に対し、「受けた」と答えた介護職は26.8%。全体の4分の1を超えていた。

これを職種別にみると、ケアマネジャーは29.0%が「受けた」と回答。内訳は「利用者から」が8.7%だったのに対し、「家族から」は12.7%、「利用者と家族の両方から」は7.6%にのぼっており、利用者が加害者のケースの方が少ないことが分かった。

家族と接する機会の多さが影響しているとみられる。NCCUの村上久美子副会長は、「何かあったらケアマネジャーに相談するという家族がおり、それだけハラスメントを受けやすいのではないか」と指摘した。

この調査は、NCCUが組合員を対象として今年3月、4月に実施したもの。月給制で働く3691人の介護職から有効な回答を得ている。

ケアマネジャーのほか、入所施設の管理者もハラスメントは「利用者から」より「家族から」の方が多かった。

ハラスメントの内容はいずれも、理不尽な要求や苦情、暴言などの「精神的暴力」が圧倒的に多い。ただ「身体的暴力」も少なくない。ケアマネジャーの13.0%、入所施設の管理者の22.7%が受けていた。

また、ケアマネジャーの11.6%がセクハラを受けたと答えている。(介護ニュースより)