介護

介護労働安定センターが今月10日に結果を公表した最新の「介護労働実態調査」− 。昨年度の介護職員の離職率が、データを確認できた2007年度以降の最低を更新したことが明らかになったが、その理由などについても報告されている。

「離職率が低下傾向にある」と答えた事業所にその理由を尋ねたところ、「職場の人間関係がよくなったため」が63.6%で最多。険悪な空気がないことをあげたところが多かった。

また、早期離職の防止・定着の促進に取り組んでいる事業所に効果があった施策を聞くと、「仕事の内容は変えずに、労働時間や労働日を本人の希望で柔軟に対応している」が52.5%で最多。このほか、

◯ 残業削減、有給休暇の取得促進、シフト見直しなど=44.8%

◯ 賃金水準の向上=44.4%

◯ 仕事と家庭(育児・介護)の両立を支援する休業・休暇・短時間労働などの法制度の活用=43.6%

◯ 託児所の設置や保育費の支援など独自の子育て支援策=42.1%

といった答えも多かった。

この調査は、介護労働安定センターが昨年10月に実施したもの。全国の9077事業所・施設、2万人超の介護職から有効な回答を得ている。

働き続けるうえで役立っている職場の施策は何か? これを介護職に聞いたところ、

◯ ハラスメントのない人間関係の良い職場づくり=37.8%

◯ 仕事の内容は変えずに、労働時間や労働日を本人の希望で柔軟に対応している=35.9%

◯ 職場のミーティングなどで、介護の質を高めるための価値観や行動基準を共有している=33.8%

などが多かった。(介護ニュースより)

チャーム・ケア・コーポレーションは今月から、運営する有料老人ホームなど3施設で介護職員が週休3日制を選べるようにする実証実験を始めた。

まずは3ヵ月ほど実証を行い、その間に浮上した課題などを整理。来年5月に予定する全施設での週休3日制の導入に向けて、徐々に実践する施設を増やしていく計画だ。

介護職員に新しい働き方を提案する。厳しさを増す“人材争奪戦”の競争力を高める狙いがある。

チャーム・ケア・コーポレーションは、首都圏や近畿圏を中心に92施設の介護付きホームなどを展開する大手。週休3日制の対象となる介護職員は1100人超にのぼる。事前に行われた社内のアンケート調査では、介護職員の約半数が「週休3日制を選びたい」と答えていた。

今回の実証は、特に希望者が多く、導入に前向きだった東京、大阪、兵庫の3施設から始める。1ヵ月先のシフトを組むタイミングで介護職員の希望を聴取。週休3日制を選択した人は、1日の所定労働時間を従来の8時間から10時間へ変える。週40時間の労働時間や給与水準はキープしたまま、多様なワークライフバランスの実現を後押しする構想だ。

シフトの自動作成ソフトの導入や勤怠管理システムの改修は、既に完了しているという。週休3日制の導入とセットで、介護職員が副業をしやすくなる環境の整備を具体化していく構えもみせている。

こうした取り組みについて同社の担当者は、「若手人材の確保や他業種からの人材の受け入れ、離職率の低下などが狙い」と説明。「求職者が弊社で働くことを選ぶ決め手になれば。また、職場環境の改善をサービスの質の向上につなげていければ」としている。(介護ニュースより)

Q 上司Aが部下Bに対し、Bが作成した文書の誤字脱字が多くミスが多いとして、業務上の注意指導をしましたが、それでも改まらなかったので、再度、前回よりきつく注意したところ、Bは「パワハラです」と言って注意指導を受け入れようとしません。注意指導はどのような場合にパワハラになりますか?

A,パワハラに関し実際に何をすればパワハラになるのか、十分に理解できている方は以外と少ないのではないでしょうか。そのため本来、部下を指導監督する上司が、これはパワハラにあたるのか、などと判断に迷ってしまうこともあると思います。さらに本設問のようにちょっと厳しく注意すると部下から「パワハラだ」などと言われてしまうようでは、上司としては、注意すること自体出来なくなってしまいます。そこで、まずはパワハラに関する基本的な考え方について検討したいと思います。

パワハラにつては、法律上の定義があるわけではありませんが、裁判例によると、「合理的理由のない、単なる厳しい指導の範疇を超えた、いわゆるパワーハラスメント」(名古屋高裁H19・10・31)「人格、存在自体を否定するもの」(東京地裁H19・10・15)といった要素が挙げられています。

また厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」(H24年1月30日)は「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働くものに対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」と定義しています。

つまり注意指導そのものがパワハラにあたるものではなく、注意指導の程度や態様が度を越している場合にはパワハラにあたる可能性があるということになります。裁判上も、注意指導の目的は正当なものであったとしても、感情的になって大きな声を出したり、部下の人間性を否定するかのような表現を用いて叱責した点などは「社会通念上、許容される範囲を超える」としています。

また、ご質問のように、パワハラのとらえ方としてよくあるものが「相手がパワハラと感じたらパワハラ行為になる」などと、あたかも相手の感じ方でパワハラ行為か否かが決まってしまうといったような誤った認識があります。このような認識が原因で、必要に応じて部下を強く指導・教育する必要があっても、それを躊躇してしまうようなこともあるのではないかと思います。重要なことは、「相手がその行為をどう感じたかではなく」、その行為自体に「社会通念上、許容される範囲を超える」ところがあったか否か、ということになります。

さて、御質問のケースでは、上司は部下の誤字脱字が多いことを、業務を対象にして注意指導を行っていると言えます。しかしながら部下は注意されたにも関わらず改善されないだけでなく、反抗的な態度をとってきたとのことですから、その分厳しく注意するのは当然と言えます。もちろん、先に述べた人格否定を行う、大声で怒鳴るといった注意指導は行き過ぎですが、そうでない限り、上司の注意指導はパワハラとはいえないでしょう。注意指導を行うときには、くれぐれも冷静に行うことが大切です。

また、最近はスマホなどを使用し、指導教育の内容を「無断録音」されているようなケースも多いのではないかと思います。この場合、当然ながら「言った、言わない」という話にはならないわけで録音された発言が、それに該当するか否かが判断されるわけです。このことを踏まえると、いつも録音されているという認識をもつことで、自身の言動の抑止力にもなり、冷静な態度で指導教育が行われるのではないでしょうか。

どうやら私たちは、自分にダメ出しをする癖があるようです。

一日何度も心の中で、「なんでできなかったのかな?」「いつもそうなんだから」などと叱るように、ダメなところを指摘しています。

それなのに「自分を褒める」という習慣はあまりないのではないでしょうか。

それでは叱られてばかりいる子供のように、自信がなくなってしまうでしょう。自分を信じるためにも、毎日をご機嫌に過ごすためにも「自分のダメなところ探し」以上に「自分の良いところ探し」をして褒めてあげる必要があるのではないでしょうか。

他人をほめるように「よくやった」「自分ってなんていいやつなんだ」などと褒めていると、不思議にイライラやクヨクヨが減ってきます。

自分で褒めているので、人にほめてもらわなくても大丈夫。自然と自分に褒められるふるまいをするようになる。他人の良いところが見えてくる、などなど。自分の褒める習慣の効果は思った以上に大きいことを是非、知って頂きたいと思います。

褒め慣れていない人は、一日の終わりに「今日は○○が出来た、頑張った」などと小さな行動を褒めることから褒めることから始めるといいでしょう。楽しい会話が出来たこと、小さな達成をしたこと、時間に間に合ったこと、頑張ったこと・・・考えてみると褒めることは結構あることに気づきます。自分の性格を「やさしいね」「素直」「おおらか~」等と褒めたりうまくいかない時でも、「やってみただけでも進歩、次は大丈夫」などいと褒め上手になってくるかも。褒める習慣を身に着けたら、励まし、癒してくれる応援団を得たようなものです。そして、自分をほめていると、どんどん自分が好きになってきます。

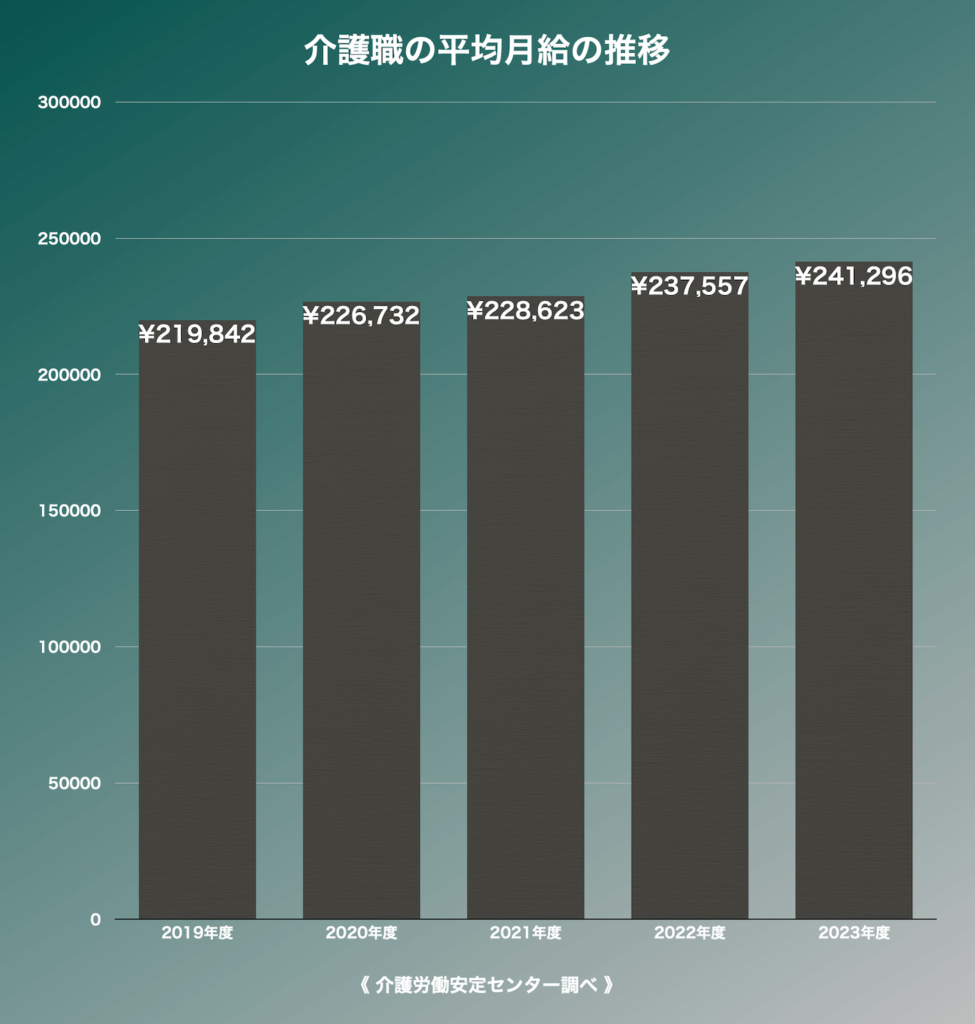

介護労働安定センターが今月10日に公表した最新の「介護労働実態調査」では、介護職の月給の動向が報告されている。

月給制で働く介護職の通常月の月給(*)は、税込みで平均24万1296円。前年度より3739円(1.6%)高くなっていた。

* 通常月の月給=ボーナス、残業代、休日出勤手当などを含まない。交通費など毎月決まって支払われる各種手当は含まれる。税金や保険料が引かれる前の“額面”で、いわゆる“手取り”ではない。

この調査は、介護労働安定センターが昨年10月に実施したもの。2万人超の介護職から有効な回答を得ている。

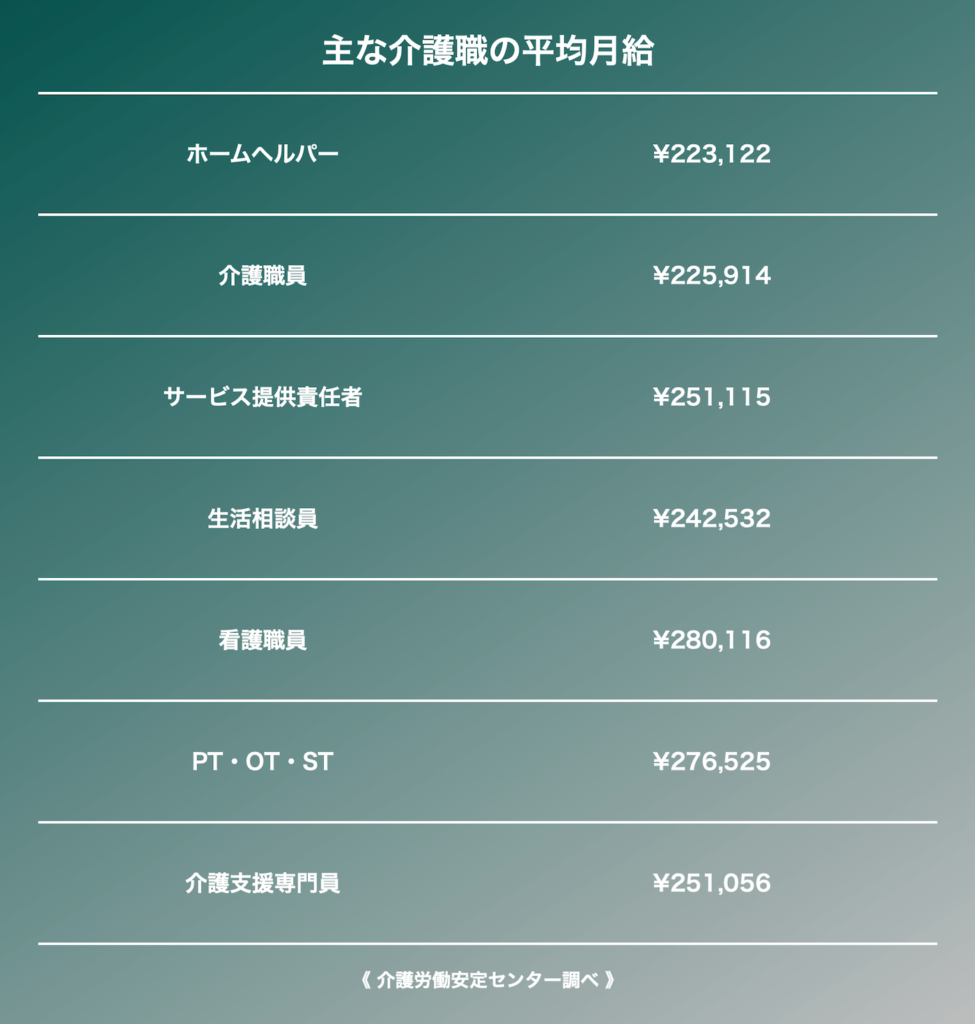

主な職種ごとの平均月給は以下の通り。ホームヘルパーが最も低い。その差は僅かだが、サービス提供責任者がケアマネジャーを上回っていた。

「LIFE(科学的介護情報システム)の新システムへの移行は7月30日までに」

厚労省からのリマインド内容です。

7月31日はメンテナンス日のため、7月30日には移行を完了させなければならないとのこと。

既にご存知・対応済の方も多いと思いますが、念のため、通知を共有させていただきます。

厚生労働省は介護事業所・施設に対する自治体の運営指導のマニュアルを見直した。都道府県や市町村などに通知を発出。今月5日に公表した介護保険最新情報Vol.1288で広く周知した。

今年度の介護報酬改定も踏まえ、利用者の身体拘束に関する記述を変更。運営指導で身体拘束を発見した場合は、適切な対応がとられているか入念に確認するよう改めて念を押した。高齢者の虐待を未然に防ぎ、尊厳を守る狙いがある。

今年度の介護報酬改定では、不当な身体拘束の防止に向けて各サービスのルールが厳格化された経緯がある。

厚労省は減算の対象を広げ、委員会の開催や指針の整備、研修の実施などを義務付けるサービスも拡大した。あわせて、これまで関連する規定がなかった訪問介護や通所介護、居宅介護支援などの運営基準にも、緊急やむを得ない場合を除いて身体拘束を行ってはならない旨を明記。どうしても行う場合は、その理由や方法、時間などを記録しなければならないと定めた。

今回のマニュアルにはこうした報酬改定を反映。運営指導で身体拘束を発見したらまず記録を確認し、管理者などから報告を受け、事業所・施設が妥当なプロセスで適切に判断したか慎重に確認するよう呼びかけた。

あわせて、不当な身体拘束やそれが疑われるケースを見つけたら、直ちに身体拘束の中止を指導するよう要請。必要に応じて運営指導から監査(立ち入り検査)へ切り替え、事実関係を明らかにするよう求めた。(介護ニュースより)

私は、いつからかは忘れましたが「朝起きたときにベッドを整える」という習慣を毎朝、繰り返しています。基本的のずぼらな人間で、ときどき「面倒だな、今日は放置でいいか」と思うこともありますが、何となく自分の中でルールにしているので、体が動いてしまうもの。なまけ心が出てきそうな時こそ、やってしまえば気分が良いものです。「ひとつ終わった。さて、動き出しましょう」とばかり少しの清々しさで一日を始められるます。そんな些細なことが、一日を作り、自分を作っていくと実感するのです。

不思議なもので、良い習慣が一つ身に着くと、他の動きも変わっていきます。自分が少しばかり、ちゃんとした人、余裕のある人になったような気がして、無意識にそんな行動をとるようになるのです。習慣の力は、ドミノ式に良い結果をもたらしてくれることがあります。一発逆転でなくとも、その時々、明るい方向に進もうとすることで、明るい現実がゆっくり、でも確実に近づいてくるのです。

「習慣にするためのコツ」は次の三つと言われています。

- 今すぐにできるカンタンなことから、ひとつづつやってみる。

- 「気分がいいこと」をしっかりと味わう

- どんなとき、何をきっかけにするかを決める

続けるためには、一度にたくさんやらないことです。そして、「ああ、すっきり」とか「気分がラクになった」とかいい気分をしっかりと味わうことです。

もうひとつ、習慣化のために大事なのは、いつ、どこで、なにをきっかけにするかを決める事。「朝、起きた時」「人に会ったとき」「イラっとしたとき」「食事をするとき」「歯を磨くとき」など「このときにこうしよう」と自分なりのルールを決めると、それが自分を変えていく小さな「仕掛け」になります。

はじめは人が習慣をつくり、それから習慣が人を作っていくのです。(人間力向上研修から)

厚生労働省は介護事業所・施設に対する自治体の運営指導のマニュアルを見直した。都道府県や市町村などに通知を発出。今月5日に公表した介護保険最新情報Vol.1288で広く周知した。

今年度の介護報酬改定も踏まえ、利用者の身体拘束に関する記述を変更。運営指導で身体拘束を発見した場合は、適切な対応がとられているか入念に確認するよう改めて念を押した。高齢者の虐待を未然に防ぎ、尊厳を守る狙いがある。

今年度の介護報酬改定では、不当な身体拘束の防止に向けて各サービスのルールが厳格化された経緯がある。

厚労省は減算の対象を広げ、委員会の開催や指針の整備、研修の実施などを義務付けるサービスも拡大した。あわせて、これまで関連する規定がなかった訪問介護や通所介護、居宅介護支援などの運営基準にも、緊急やむを得ない場合を除いて身体拘束を行ってはならない旨を明記。どうしても行う場合は、その理由や方法、時間などを記録しなければならないと定めた。

今回のマニュアルにはこうした報酬改定を反映。運営指導で身体拘束を発見したらまず記録を確認し、管理者などから報告を受け、事業所・施設が妥当なプロセスで適切に判断したか慎重に確認するよう呼びかけた。

あわせて、不当な身体拘束やそれが疑われるケースを見つけたら、直ちに身体拘束の中止を指導するよう要請。必要に応じて運営指導から監査(立ち入り検査)へ切り替え、事実関係を明らかにするよう求めた。(介護ニュースより)

厚生労働省は「介護情報基盤」の整備を本格化させる。事業所・施設、利用者、自治体などがそれぞれ必要な情報を、いつでも速やかに閲覧・確認できる新たなインフラを作る構想だ。

8日に開催した審議会(社会保障審議会・介護保険部会)で、今後の取り組みの進め方などを説明した。昨年の法改正で制度的な位置付けを定め、これまで専門家会議などで議論を重ねてきた経緯がある。

利用者の利便性を高めるとともに、より効率的なサービス提供体制を構築することが目的。紙ベースのアナログなやり取りをデジタル化し、情報共有のスピードアップや職員の負担軽減などにつなげる計画だ。

その一環として、介護保険被保険者証のペーパーレス化、マイナンバーカードとの一本化も具体化する。2026年4月からの施行を目指す。

事業所・施設にとっては、利用者の被保険者証や負担割合証に書かれている情報、要介護認定の情報などを、いつでもクラウドから引き出せるメリットがある。マイナンバーカードを読み込むカードリーダーの導入など、相応の準備も求められそうだ。

厚労省はケアプランの情報、LIFE(科学的介護情報システム)の情報などを事業所・施設に提出してもらい、利用者や自治体が有効に活用できるようにしたい考え。カードリーダー導入の支援策なども含め、事業所・施設の負担を極力軽くする措置を並行して検討していく構えをみせている。

◆ 本人同意のあり方など課題

「介護情報基盤」の整備には相応の課題もある。1つはセキュリティ対策だ。

厚労省は審議会で、使用端末や職員のアクセス権限の管理など一定の対策が必要になると説明。事業所・施設向けの分かりやすい手引きを、施行までに作成・公表する意向も示した。

また、利用者の同意をどう得るかも積み残されている。利用者情報の閲覧・共有には本人同意が不可欠。事業所・施設が契約時に得ることも想定されているが、その際の負担や認知症の高齢者への対応などが課題として提起されている。

厚労省は今後、「介護情報基盤」の円滑な運用開始に向けてこうした課題をめぐる議論を深めていく方針。(介護ニュースより)