介護

人手不足などで経営環境が厳しさを増している訪問介護をめぐり、政府は事業所への支援を柱とする補助金を新設する方針だ。11月29日に閣議決定した今年度の補正予算案に、そのための財源として97億円を計上した。

一方、国会では野党から基本報酬の引き上げなどを求める声が出ている。

政府の新たな補助金は、訪問介護のホームヘルパーの確保、事業所の経営改善を後押しすることが目的。例えば研修体制づくり、1人で利用者宅へ行くことが不安な新人ヘルパーの同行支援、多様な人材の採用活動、常勤化の促進、経営の協働化などに要する費用を、申請を行った事業所に支給する。

また政府は、都道府県が主体となって業界団体、労働局、福祉人材センターらと連携協議会を設け、地域ぐるみの求職イベントなどを開催する取り組みにも補助を出す。ハローワークや事業所とも協力して訪問介護の説明、魅力発信、職場見学などの機会を用意し、地域の実情に合ったヘルパーの確保につなげてもらう狙いがある。

厚生労働省はもともと、こうした支援事業を都道府県ごとの基金を通じて来年度から実施できるようにする意向を示していた。

その計画を今回の補正予算案で変更。当初の予定より前倒しで実施するほか、基金の枠組みではない補助金で具体化することに決めた。補正予算が政府案通りに成立すれば、事業者らにできるだけ早く詳細を明らかにする構えをみせている。

◆「現場が全く見えていない」

衆議院本会議の2日の代表質問では、野党から政府案への異論が噴出した。

国民民主党の浅野哲議員は、今年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬を引き下げた政府の判断について、「現場の実態が全く見えていない」と強く批判。「次の改定を待たずに訪問介護の基本報酬を早急に見直すべき」と訴えた。

また、立憲民主党の石川香織議員は、「訪問介護事業所に支援金を支給すべき」と施策の強化を要請した。

A 労働時間管理は「時間外労働の管理」といっても過言ではありません。各部署の所属長が残業の必要性を判断し、適切時間を指示するなど、管理職の役割は重要です。職員、個々に勤務時間内に仕事を終える意識をいかにもたせるかが重要です。

一方、始業時刻=出勤時刻、終業時刻=退勤時刻 という認識で時間管理を行っている事業もいまだ多くあります。このような事業所には、労働時間の定義についてまずは指導教育する必要があります。つまり始業終業時刻と出退勤時刻は違うという認識をまずは持っていただくことです。労働時間に関する意味を理解することで、その時間管理意識を持って業務を遂行していくことは、今後、さらに重要なポイントになります。そのためには、まず指導いただきたいのは、時間外労働の「許可制」です。当然ながら業務は所定時間内に行うのが前提ですが、事情により残業になりそうな場合には、その理由と終業時刻を明記し、許可制とする必要があります。それにより、所定外労働割増をつける時間が明確になりますし、何より大切なことは各職員の時間管理意識を高めることができます。ただし、残業の許可制を規定に定めていても、許可を受けない残業のすべてが無効になるかというとかならずしもそうではありません。通常の業務をこなすうえで,所定時間内終わらないような業務量を要求したならば、残業時間に対して、黙示の承認があったということになり、残業時間に該当するという判断になりますので、適宜の指導が必要になります。

ただ、残業を所属長の許可制にしていても、申請された残業内容をよく理解せずに全部承認していたり、逆に、明らかに残業が必要な業務量にも関わらず許可をしなかったりと、所属長により対処の仕方はまちまちになりがちです。本当に必要な残業かどうか、どの程度の時間が必要かなどを判断して、適切な許可を与える必要があります。

残業許可制運用のポイント

- 残業の理由を明確にさせる

「何のために残業をするのか」「なぜ、その業務が残ってしまったのか」を確認します。例えば、許可申請の残業理由に「介護記録作成の為」とだけ記入させるのではなく、「なぜ

介護記録作成業務が残ってしまったのか」を記入させます。そうすることで、原因を本人と上司が確認しあうことで改善に繋げることができます。残業理由が本人の能力の問題であれば、個別指導や業務の標準化を進める必要があります。

- 残業内容の緊急性・必要性を判断する

その業務が「要当日処理」か「翌日処理で可」なのかをメリハリをつけて確認します。

またその業務は、「あなたがやらなければならない業務」なのか「次の交代勤務者で対応できる業務」なのかを確認します。

- 業務の上限時間(目安)を指示する

「その業務は30分で終えて」と目標時間を指示します。業務内容応じて適切な時間を指示することは必要です。但し、このことは「30分以上の残業は認めない」と上限設定をすることではありません。上限を超えて残業していても、事実上、黙認している状況であれば

それは「黙示の承認」に該当します。

- 職員の健康状態にも配慮する

休憩はきちんととれたか、体調にお問題はないか、などを確認します。こうしたことは、日頃の部下とのコミュニケーションで行っておきたいところです。

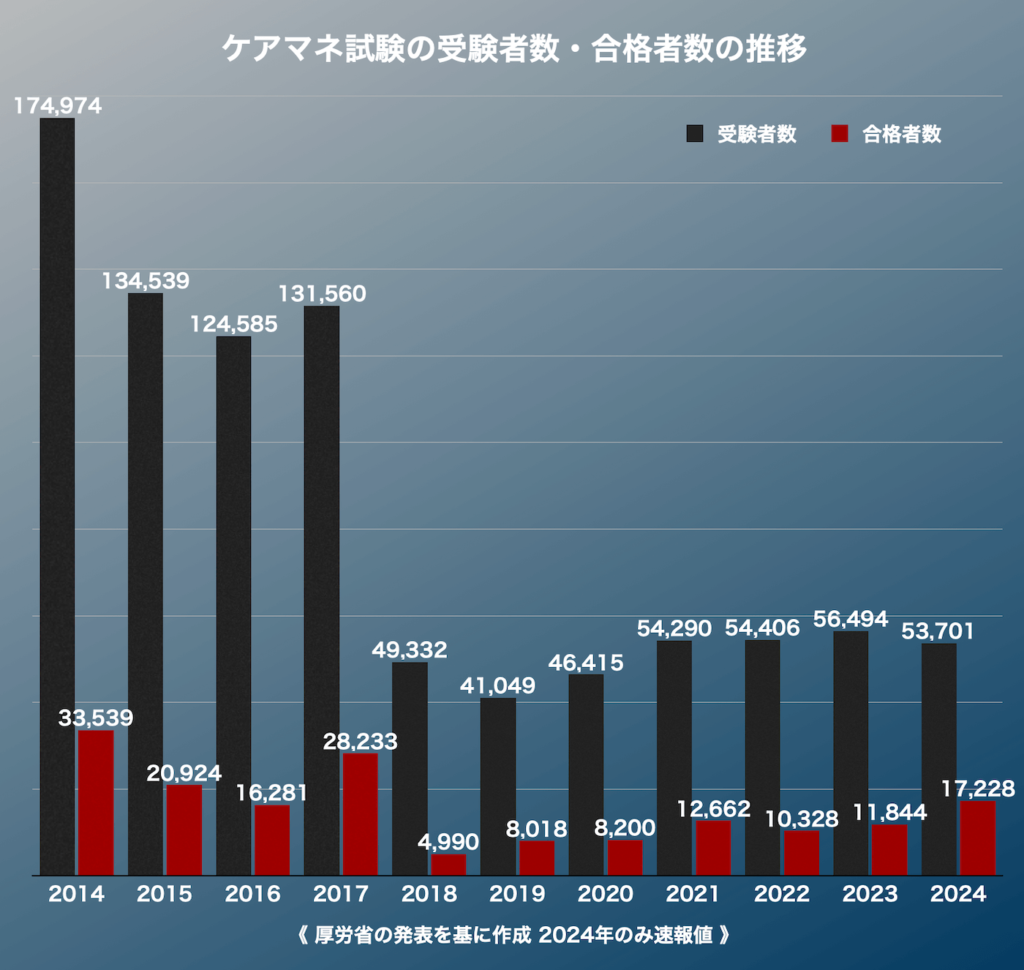

10月13日に実施された今年度の介護支援専門員実務研修受講試験(第27回)の合格者が25日に発表された。

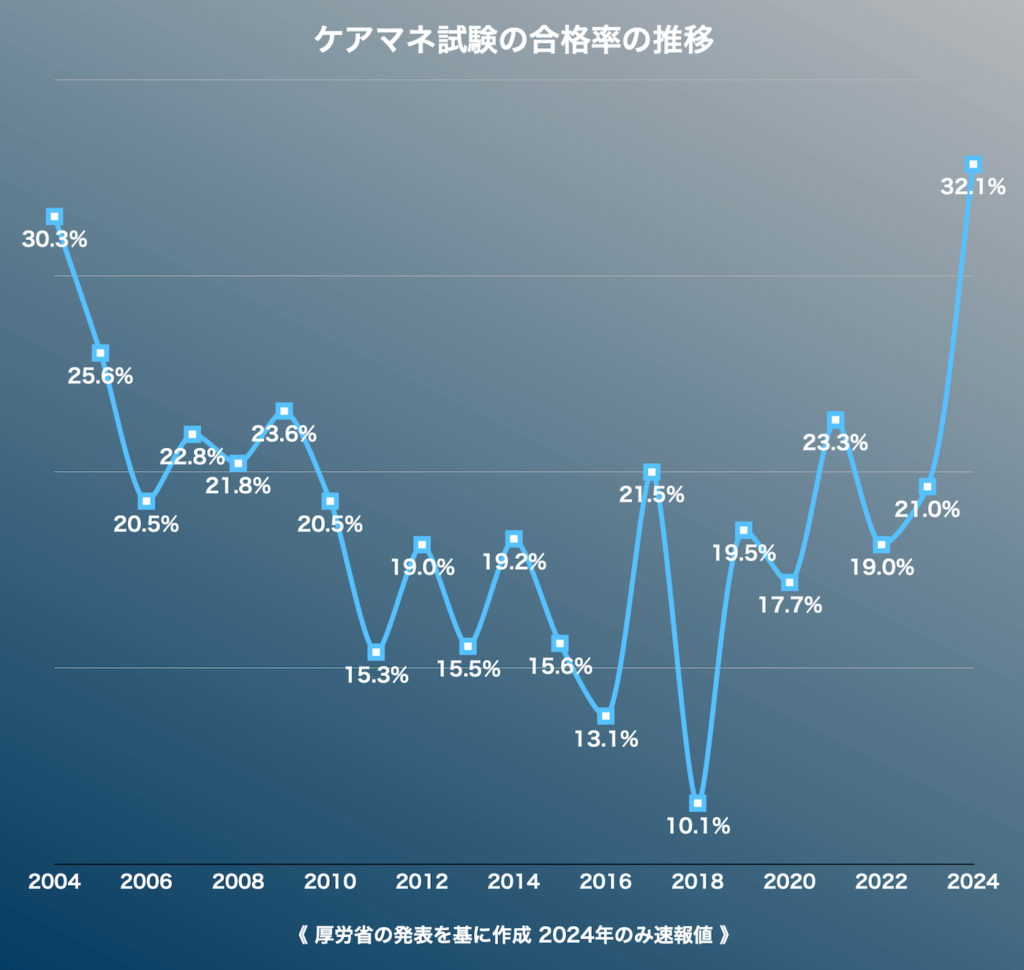

47都道府県の報告をJoint編集部が独自に集計したところ、今回は受験した5万3701人のうち、1万7228人が合格。合格率は32.1%で、前回を11.1ポイント上回る急上昇となった(*)。

* 集計は25日時点の速報値。今後変動する可能性あり。

今回の合格率は、過去27回で上から5番目にあたる高水準。30%台は2004年度以来で、実に20年ぶりとなる。

今回の合格率は、過去27回で上から5番目にあたる高水準。30%台は2004年度以来で、実に20年ぶりとなる。

合格率が急上昇した結果、合格者数が大幅に増加した。

今回は受験者数が減ったものの、合格者数は前回より5384人多くなった。1万7千人超の合格者数は、受験要件が厳格化された2018年度より前と比べても遜色のない規模。

都道府県ごとの合格率で最も高かったのは、39.4%の愛知県。次いで36.8%の京都府、36.6%の埼玉県と続いた。

淑徳大学・総合福祉学部の結城康博教授は合格率の変動について、「今回は試験内容が以前と比べて優しかった。ケアマネジャー不足が深刻化していることも踏まえ、国はハードルを下げて合格率を上げたのではないか」と指摘。「受験要件を厳格化したり試験内容を優しくしたりと、国の施策が迷走している。人材の確保や資質の担保などに向けて、改めて方向性を整理すべき」と述べた。(介護ニュースより)

政府は22日の臨時閣議で新たな総合経済対策を決定した。

介護分野では、介護職の賃上げの支援、訪問介護事業所への支援、物価高への対応などを打ち出した。深刻な人手不足や事業者の経営難など、現場の厳しい状況を好転させられるかどうかが問われる。

介護職の賃上げはまだ具体像が判然としない。政府・与党内には補助金の支給、「処遇改善加算」の要件緩和による算定率の底上げなどを求める声があるが、どこまで実現されるかは不透明だ。

厚生労働省の関係者は具体像について、「総合対策の中身を調整中」と明言を避けた。今後、今年度の補正予算案の編成に向けて賃上げの規模や方法が大きな焦点となる。

訪問介護事業所への支援は、厚労省が来年度から講じる意向を示していた施策を前倒しするという内容。特に地域の小規模な事業所を対象として、ホームヘルパーの確保、必要な研修の実施、新人の同行支援、経営改善などを後押しする仕組みを設ける考えだ。

今後、訪問介護事業所への支援のあり方は国会でも争点となる見通し。今年春に断行された基本報酬の引き下げをめぐり、立憲民主党が緊急の救済措置による実質的な撤回を強く訴えており、政府に具体化を迫る構えをみせている。

このほか、新たな総合経済対策には、介護事業所・施設の物価高対策として既存の「重点支援地方交付金」を活用する方針も記された。(介護ニュースより)

A、何をどのように頑張れば、階層を上がっていくことができるのかを決めるのが、

キャリアパスの中で最も重要なルールのひとつである「任用要件・昇格条件」です。

この任用要件を決定して、職員にオープンにし丁寧に説明することが必要です。尚、任用要件では、次の4つの視点で検討をすすめれば良いと考えています

- 前等級における最低勤務年数

「リーダーを最低3年やらないと主任は務まらない」というような発想があると思いますが、このような考え方を昇格の条件として、1級は2年以上、2級は3年以上などのような形で採り入れます。そして各階層の滞留年数を決めます。つまり昇格を考えるときにも、この年数経過が一つの要件になります。 - 資格

それぞれの等級で取得してほしい資格を昇格の条件として用いるという考え方です。 - 実務経験

「優秀なケアスタッフだったのに、リーダーにしたらプレッシャーから力を発揮できず、結局もとの立場に戻さざるを得なくなった・・・」などというミスマッチをなくすために、指導監督職(主任等)になる前に、一般職の間に、一度でも委員会の委員長や行事のリーダー等をつとめた経験がある事などを、昇格条件にするケースもあります。少し大きな事業所では、複数の事業所を経験していないと(異動していないと)管理者になれないというルールもこの類です。 - 人事評価

人事評価制度を取り入れている事業所では、必ずといっていいほど、その結果を昇格の条件に用いています。「階層に求められる業務ができているか」を評価しているのであれば、その結果を次の段階に進めるか否かの判断基準に加えるというのは、極めて合理的な方法です。

Q,週三日勤務のパート看護職がフルタイムの常勤に変わるとき、逆にフルタイムの常勤職員が、育児などを理由に週3日勤務のパート職員に変わるときの有休休暇の付与に日数について教えてください。また夜勤専従の看護師の有休休暇についてはどの様に考えればいいでしょうか?

A, 週三日のパート職員からフルタイムの常勤に変更する場合、変更した直後の基準日の勤務日数によります。16時間拘束の夜勤を行う場合の付与日数は、1勤務について2日分付与します。

有給休暇の権利は6か月継続勤務した時点で発生します。この日を「基準日」と言います(4月1日入社なら10月1日)。短時間勤務のパート職員がフルタイムの常勤に雇用形態を変更する場合、有給休暇の付与日数について下記の通達があります。

「年次有給休暇の権利は、基準日に発生するので、基準日に予定されている労働日数の年次有給休暇が付与されなければならない。従って、入社時に比例付与の対象者(短時間労働者)であったとしても6か月経過後に比例付与の対象者でなくなっていたとしたら、10日の年次有給休暇を付与しなければならない」昭和63、3、14発150号)

従って、勤務日数の少ないパート職員がフルタイムの常勤に登用されて雇用形態が変わったときは、有給休暇が新たに発生する日(フルタイムになった直後の基準日)の勤務形態に応じた有給休暇を付与します。また仮に、年度途中で所定労働日数が変わったとしても、その時点で付与日数を増やすのではなく、直後の基準日においてフルタイム勤務に応じた日数の付与となります。フルタイムから短時間労働に変更する場合も同じ考え方です。

また、病棟勤務看護職の16時間拘束の夜勤1勤務に対して有給休暇の付与日数は「2日」となります。行政通達の内容は下記となります。

「休日は原則として暦日休日制

(午前0時から午後12時)をとっています。1勤務16時間隔日勤務など、1勤務が2暦日にわたる場合も原則通り暦日制が適用されて、年次有給休暇の付与についても当該1勤務(16時間夜勤)の免除が2労働日の年次有給休暇の付与とされます。尚、この場合の手当(年次有給休暇の賃金)については、2労働日分の平均賃金などを支給しなければなりませんが、これは結局1勤務分(16時間夜勤分)に相当します。

在宅介護サービス事業所間のケアプランなどのやり取りをオンラインで安全に効率化する「ケアプランデータ連携システム」について、厚生労働省は12月4日に活用促進に向けたウェビナーを開催する。

主に自治体の関係者が対象だが、「介護事業所の皆様にとっても有益な内容」と説明。介護保険最新情報のVol.1327で周知し、広く参加を呼びかけている。ZoomやYouTube Liveによる配信で参加費は無料。

ウェビナーのテーマは、「介護現場が変わる! 地域が取り組むケアプランデータ連携のいま」。厚労省や国保中央会による最新情報の提供に加えて、ケアプランデータ連携システムを積極的に活用している自治体、事業所などの事例共有もある。

厚労省はケアプランデータ連携を、「きっといま、日本にいちばん必要なDX」などと推奨している。どの業界も深刻な人材不足に直面しているなか、地域の介護現場にとっても生産性向上は絶対に避けて通れない課題。自治体も事業所も今後の取り組みのヒントが得られるとし、厚労省は「積極的な視聴を」と促している。(介護ニュースより)

財務省は13日、今後の予算編成を念頭に国の財政を議論する審議会(財政制度等審議会財政制度分科会)を開き、社会保障制度の見直しを俎上に載せた。

介護分野では、急速な高齢化に伴い給付費や保険料負担が増大していく今後を見据え、介護報酬の合理化・適正化が必要と改めて指摘。現役世代の減少が避けられないことも考慮し、制度の持続性を確保するために「更なる改革が不可避」と強調した。

具体策としては、介護給付の範囲の縮小をあげた。

要介護1、2の高齢者への訪問介護と通所介護について、市町村がそれぞれ運営する事業(地域支援事業)に移すべきと提言。「介護の人材や財源には限りがある」とし、より専門的なサービスが必要な重度の高齢者へ介護給付を重点化すべきと踏み込んだ。

まずは訪問介護の掃除、洗濯、調理といった生活援助から、段階的に改革を進めていく案も提示。地域の実情に応じた市町村ごとの弾力的なルールのもと、住民など多様な主体の参画を得てサービスを維持する仕組みに変えるべきと主張した。

あわせて、「介護事業者にとっても、保険外を含む多様なサービスを軽度者へ提供することで、ビジネス機会の拡大につながる」と説明。保険外サービスのより柔軟な提供を認めるべき、との考えも示した。

財務省は以前からこうした注文を繰り返しており、今回はその必要性を重ねて訴えた形。ポスト2025年の制度改正をめぐる論点の1つだ。必要なサービスを受けられない介護難民の問題が深刻化したり、会社員らの介護離職が増えたりする懸念がある。介護業界の関係者らは強く抵抗するとみられ、この改革が具体化の道を歩むかどうかが大きな焦点となる。

財務省はこのほか、2割の自己負担を求める高齢者の対象範囲を広げること、居宅介護支援のケアマネジメントでも自己負担を徴収することなども提言した。(介護ニュースより)

- 例えば、院長や事務長等の権限者に「辞めます」と伝えた場合、仮に口頭であっても退職の意志を伝えたことになります。一方、職場の同僚や一年先輩の職員に話した程度では退職の意志を伝えたとはみなされません。

- 判例では、退職願を人事部長が受理したことが合意解約の承諾(従業員の退職の申し出を使用者が承認したこと)にあたるとして、その後の撤回はできないとされています(最高裁判例昭62,9,18)。一方、院長以外の人事権を持たないスタッフが退職願を預かっただけの状態では、そのスタッフには退職を承認する権限が無かったとして退職の撤回が認められることになります(岡山地裁平3、11、10)。

- 例えば、院長や管理職の同席する会議や面談の場において「もう、やってられない、辞めます」と発言した場合には、本人都合の退職とすることが出来ます。もちろん、「いつ付けで辞めるのか」はきちんと決める必要があります。

あとで言った言わないの、争いになると困るので退職届の提出を求める必要はありますが、そのように迫ると「やはり辞めたくない」と言ってくることもあります。このような場合は、口頭でも退職意思が確実に示されており、それを診療所として正式に受理しているのであれば、退職意思の撤回は認める必要はありません。但し、その場合の留意点としては、①口頭で退職意思を示した際に、退職意思の念押しと②退職日の確定はその場で行っておくべきでしょう。

厚生労働省は11日、今年度の介護報酬改定について解説するQ&Aの第11弾を公表した。

介護保険最新情報のVol.1326で現場の関係者に広く周知している。

今回は2つの問答を掲載。訪問介護の特定事業所加算(V)の要件、定期巡回・随時対応サービスなどのオペレーターの配置ルールを取り上げた。概要は以下の通りだ。

注)Q&Aの詳細は介護保険最新情報のVol.1326で

◆ 訪問介護の特定事業所加算について

問1|特定事業所加算(V)の体制要件の「中山間地域等に居住する者への対応実績」について、利用者が転居などにより月の途中で中山間地域等からそれ以外の地域へ移った場合は、利用実人員の算定対象としてよいか。

答|利用者が中山間地域等に居住している間に、実際にサービス提供を行った実績がある場合は、その月の利用実人員として算定できる。

◆ 定期巡回・随時対応サービス、夜間対応型訪問介護のオペレーターについて

問2|定期巡回・随時対応サービスについては、運営基準で、「市町村が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内で、複数の事業所が契約に基づき密接な連携を図ることにより、一体的に利用者・家族からの通報を受けることができる」とされているが、例えばA事業所とB事業所の契約に基づき、A事業所のオペレーターがB事業所の利用者の通報も受けることとしている場合、その取り扱いをしている時間帯に限り、A事業所で一体的に通報を受けるオペレーターは、人員基準上、B事業所のオペレーターを兼ねていると解してよいか。

答|見込みの通り。なお、随時対応サービスの一体的実施は、その事業所が随時対応サービスを行うために必要な情報を随時把握しており、かつ、平均的な随時対応件数を踏まえて適切な体制を確実に確保しており、利用者の心身の状況に応じて必要な対応をとれる場合に認められることに留意されたい。この取り扱いは、夜間対応型訪問介護も同様とする。(介護ニュースより)