介護

「この人のこの欠点がどうしてもイヤ」「なんか気になる」ということがあります。例えば、職場の後輩の変な口癖だったり、上司の無責任さであったり、指摘するほどではないけれど、そんな欠点に出くわすと、イラっとしたり、モヤっとしたりすることが、だれにもあるのではないでしょうか。

かつて、いつも怒鳴り散らしている上司のもとで働いていたことがありました。そのような上司でもまったく動じず、平然としている先輩がいました。「平然としているなんてすごいですね」というと、その先輩曰く、「すごいんじゃなく、慣れただけ」。なるほど、「慣れる」とは、我慢することでも、許すことでもなく、「気にしないこと」なのだと、深く納得したものです。

そうは言っても「気になる」人もいるでしょう。人間良いことも、良くないことも慣れてきそうなものですが、「イヤだ」「許せない」という感情が心に積み重なって、ますますイヤになり、耐えきれなくなるものです。

だからこそ、そこには意識的に目を向けない、と習慣づけることが大事。いいところだけに目を向けよう、「大したことでない」と自分に言い聞かせるのも良いでしょう。それを繰り返していると、だんだん気にならなくなっていくものです。「慣れる」ということは、心が「そこは問題ない」と判断したということです。相手の欠点は変わらない。ならば、こちらが慣れて対処する方が得策のような気がします。

Q、当施設は職員の中途採用が多く、入職時期もバラバラです。有給休暇の付与に関しては、個人の入社日ごとに付与する方法を採用していますが、事務対応の煩雑さから付与日を統一することを検討しています。その場合、留意すべき点はどのようなことがありますか?

A,

有給休暇の基準日を一律に定めて付与することを「斉一的取り扱い」と言いますが、前提条件となるのが、「前倒しで付与する」ことです。例えば、4月1日を基準日と定める場合、9月1日入職した職員は、6か月継続勤務すれば翌年の3月1日に10日の有給取得の権利が発生します。この場合、基準日を統一し4月1日に繰り下げての付与(入職から7か月目の付与)は認められません。有給休暇の斉一的取り扱いについては、下記の要件を満たす必要があります(平成6.1.4基発1号、平成27.3.31基発0331第14)

- 斉一的取り扱いや分割付与により、法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすこと。

- 次年度以降の有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じまたはそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。

しかし、基準日を前倒しで繰り上げるため、入職時期によりどうしても不公平が生じてしまいます。ここをどのように考えるかがポイントになります。それでは、その代表的な対応とその留意点を下記致します。

①基準日を月初などに統一する

入社が月の途中であっても、基準日を月初などに統一します。例えば、同じ月に採用した方の基準日を月初に統一することにより、統一的な管理が可能となります。この場合、5日取得させる期間も月ごとに統一できることになります。

② 基準日を「年2回」とする緩和策をとるケース

例えば、4月1日と10月1日の2回に統一する方法もあります。全職員同一の基準日に統一するよりは、入職時期による不公平感が軽減できます。4月1日から9月30日までに入職した職員の基準日は10月1日に10日付与し、10月1日から3月31日までに入職した職員は4月1日に10日付与します。以後、それぞれ4月1日と10月1日を基準日としていきます。この場合、7月1日入職者の8割出勤の考え方は以下のようになります。

6か月継続勤務後の本来の基準日である1月1日から短縮された3か月(10月~12月)

は全期間出勤したものとみなし、この期間を含めて7月1日から12月31日までの6か月間で、8割以上出勤したかどうかを計算します。

基準日の統一は前倒し付与が原則の為、4月1日入職者は6か月後に10日付与され、9月1日入職者は1か月後に付与される不公平感は残りますが、年1回と比較すれば、不公平感は緩和されているのではないでしょうか。

③分割して前倒し付与したら次年度基準日も繰り上げる

施設によっては、入職と同時に10日付与するケースや、「入職3か月後(使用期間終了後)に3日付与、6か月後に7日付与」と分割して付与するケースがあります。分割して付与する場合も先の行政解釈(上述(2))にあるように、前倒し付与したら次年度の基準日も繰り上げます。

例えば4月1日入職者に、使用期間終了後の7月1日に3日付与し、10月1日に7日付与した場合、次年度に11日付与する基準日は本来の付与日(10月1日)から1年経過後ですが、初年度の3日分を3か月繰り上げて付与したため、次年度の基準日も同様に3か月繰り上げ、「7月1日から1年経過後」に11日付与することになるわけです。この点も注意をしながら前倒しのルールを検討していく必要があります。

以上

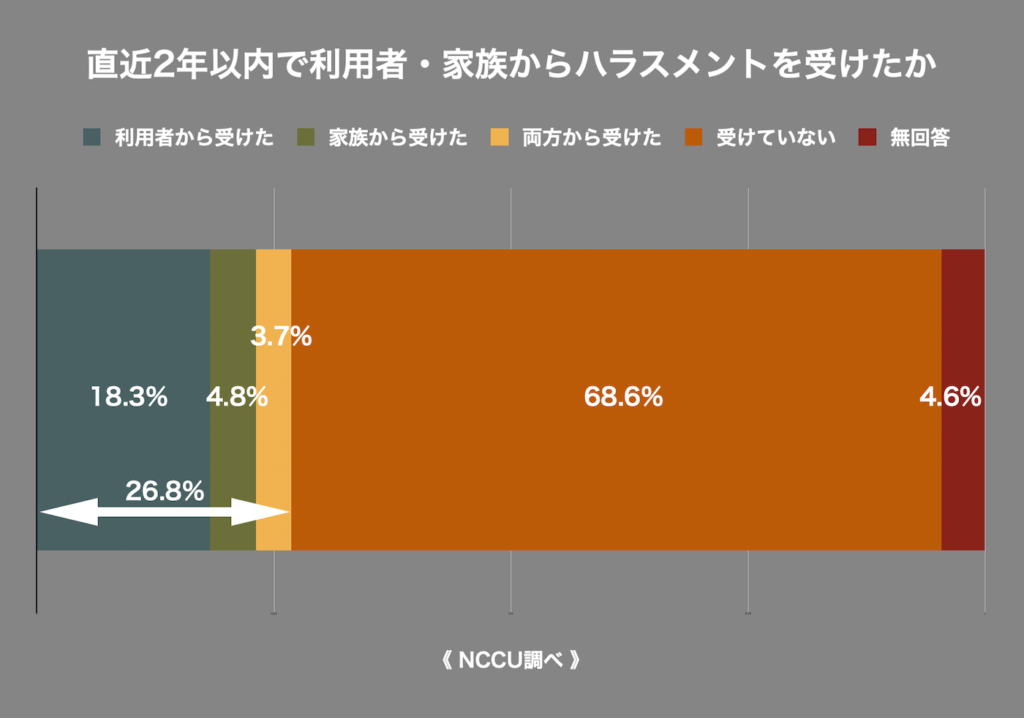

介護職の労働組合「UAゼンセン日本介護クラフトユニオン(NCCU)」が8月30日に公表した最新の「就業意識実態調査」の結果で、利用者・家族による介護職へのハラスメントの深刻な状況が明らかになった。

ケアマネジャーなど一部の職種は、利用者より家族から被害を受けるケースが多いと報告されている。

「直近2年以内に利用者・家族から何らかのハラスメントを受けたか」との質問に対し、「受けた」と答えた介護職は26.8%。全体の4分の1を超えていた。

これを職種別にみると、ケアマネジャーは29.0%が「受けた」と回答。内訳は「利用者から」が8.7%だったのに対し、「家族から」は12.7%、「利用者と家族の両方から」は7.6%にのぼっており、利用者が加害者のケースの方が少ないことが分かった。

家族と接する機会の多さが影響しているとみられる。NCCUの村上久美子副会長は、「何かあったらケアマネジャーに相談するという家族がおり、それだけハラスメントを受けやすいのではないか」と指摘した。

この調査は、NCCUが組合員を対象として今年3月、4月に実施したもの。月給制で働く3691人の介護職から有効な回答を得ている。

ケアマネジャーのほか、入所施設の管理者もハラスメントは「利用者から」より「家族から」の方が多かった。

ハラスメントの内容はいずれも、理不尽な要求や苦情、暴言などの「精神的暴力」が圧倒的に多い。ただ「身体的暴力」も少なくない。ケアマネジャーの13.0%、入所施設の管理者の22.7%が受けていた。

また、ケアマネジャーの11.6%がセクハラを受けたと答えている。(介護ニュースより)

日本介護支援専門員協会は9月24日に、福祉用具の貸与と販売の選択制に関する研修会を開催する。

福祉用具を貸与で使うか販売で使うかを利用者が選べるようにし、その判断を居宅介護支援のケアマネジャーらが支援する − 。こうした選択制は、今年度の介護報酬改定で新たに導入された。

日本介護支援専門員協会の研修会では、厚生労働省老健局高齢者支援課の内田正剛福祉用具・住宅改修指導官が講演する。選択制の意義、概要、より詳しいルールやその解釈、留意点、運用のポイントなど、現場のケアマネジャーが抑えておきたい一連の内容を学ぶことができる。開催概要は以下の通り。

■ 開催日時|令和6年9月24日(火)13:30~15:00(受付開始13:00~)

■ 講師|厚労省老健局高齢者支援課 内田正剛福祉用具・住宅改修指導官

■ 講演内容|福祉用具の制度全般と、選択制の導入を中心とした今年度の介護報酬改定について

■ 開催方法|オンライン(Zoom)

■ 定員|200名(先着順)

■ 対象|介護支援専門員、制度の運用に関与されている方など

■ 参加費|会員5千円、非会員1万円

■ 申し込み期限|9月12日(木)※ 定員になり次第受付終了

■ 申込み方法|こちらのページから

福祉用具の選択制はまだ導入されたばかり。国からは様々な通知などが発出されているが、現場ではまだ運用にあたって戸惑う関係者も少なくないのが実情だ。

日本介護支援専門員協会はこうした状況を踏まえ、「介護支援専門員の業務において、必ず知っておきたい福祉用具の制度などに特化した研修会です。是非この機会にご参加ください」と呼びかけている。

「あの上司はやさしいから、評価はいつも甘いんだよね」

このような話を良き聞きますが、はたしてこのように甘い点を津得る上司は本当に優しい上司でしょうか?

私は評価者研修などでよくこのような問いかけをします。そして少し辛辣な意見になるかもしれませんが、こういいます。「それは優しいからではなく。自分がよく見られたいからです。本当に優しい上司であれば、出来ていない点に良い点数はつけないはずです。問題があることをそのままにすれば、その場では部下から「良い点をつけていただきありがとうございます」と感謝されるかもしれません。でも課題は課題のままスルーされているのです。

課題の改善はいつまでもできないまま、年月を重ね、その上司の元では気づかれないかもしれませんが、上司がかわったりしたとき新しい上司になった人から

「なんで、この人はこの年齢なのにこれができないままなの?」と言われてしまうのです。本当に優しい上司であれば、早めにそれを指摘し、指導教育し頑張るように促すのではないでしょうか。

甘い点を付けるのは、部下の為ではなく、部下からよく見られたい、気に入られたい、低い評価をして社長から説明を求められたりするなど面倒なことは先送りしたい、といった自分自身のためにしているのではないでしょうか。

A 1分単位が原則です。ただし、端数を切り上げる場合には15分単位、30分単位でも

構いません。

切り上げにしないと給料未払いに

給与計算上、よくある質問ですが、基本は1分単位です。例えば、17時までの就業時間で17時42分まで働いた場合、12分カットして30分の残業代を支払った場合、12分の就業に関する支払いは未払いになってしまいます。

休養計算上は楽だということで15分単位の取り入れている事業所はよくあります。もし15分単位とするなら切り上げでなければいけません。つまり17時までの就業時間で17時42分まで働いた場合には45分間の残業代を支払うことになります。管理の手間と数分プラスになる賃金のどちらをとるかの判断になります。

例外として、1か月の時間外労働、休日労働、深夜労働の合計に1時間未満の端数が

ある場合には30分未満の端数の切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるといった端数処理は認められます。つまり月のトータル残業時間が3時間20分であった場合には3時間として、3時間40分であった場合を4時間とすることは可能です。

未払い残業は行政指導の対象に

残業代を未払いのまま労基署の監査が行われると「是正勧告書」「指導票」により行政指導が行われます。例えば3か月分の未払い残業の「遡及支払い」を命じられた場合、未払いとなっている時間数及び給料の額を3か月間さかのぼって計算し、当該スタッフへの不足額を支払うなど、まずは行政書道に従い原則対応することになります。

適切な時間管理とは

厚労省から平成13年に出された「労働時間の適正な把握のため講ずべき措置」では以下のように定められています。

- 労働日ごとに、何時から仕事を開始して、何時まで仕事をしたか、確認し記録すること。

- 使用者が自ら確認し記録するか、タイムカード、ICカードなどの客観的な記録を、適性に申告するように十分に説明すること。必要に応じて実態調査をすること。

- 労働時間の記録に関する書類は3年間保存すること。

労働時間の上限を設定して、上限を超える時間を切り捨てたり、そもそも労働時間の記録がないため「時間外労働がない」としたりしている場合には法律違反になります。

固定残業代として定額を支給する際には慎重に

固定残業代を設定すると仮に残業代が発生しない月があっても残業代を支払わなければなりません。しかも実際に行われた残業が想定された10時間を超えると、別途残業代の支払い義務が発生します。そのため実態を確認した上で「何時間分を固定で支払うか」を決めなければなりません。固定残業手当を適切に運用するためには次の三つが要件とされています。

- 基本給と割り増し賃金部分が明確に区分されていること

- 割増賃金部分には何時間分の残業が含まれているかが明確であること

- 上記②を超過した場合には、別途割増残業が支給されること

この方法は、残業が大体同じ時間発生している場合には適している方法ですが、月によって残業時間が大きく変動したり、人によってばらばらであったりする場合には、かえって管理が煩雑になる場合があります。導入によりメリットとデメリットをよく検討して慎重に判断する必要があります。

最近は年金の不安などで、投資が話題になることが多いですが、あなたにとって、将来の一番高いリターンを生み出す投資先。それは・・・「あなた自身」です。

3年、5年、、10年単位で、自分自身にお金と時間を「投資」してみてください。

それは一生使える「資産」になって「新しい価値」を生み出します。

例えばペン字や書道を習って「字がきれいに書ける」というスキルを身につけたとしましょう。履歴書で評価されて再就職が決まりやすくなるかもしれません。手紙や芳名帳の字がきれいだったら、一目置かれ、きちんとした印象が残ると思います。数年、習い事に投資をして、一生モノの「価値」を得たことになるのです。

本を読めば、その著者がそれまでの人生で得た「知恵」を学ぶことが出来ます。語学を学べば、それを使う国の人と「つながり」や「情報」を得ることが出来ます。

提供できるものが大きくなるほど、人を喜ばせられることことが大きくなるほど、それに対するリターンも大きくなります。収入が2倍、3倍、いや10倍になる可能性だってあります。

いえ、収入云々ではなく、「自分を成長させて、人に喜んでもらうこと」そのものが、人生で一番の満足であり、いちばんのリターンではないかと思うのです。

日本介護支援専門員協会は9月24日に、福祉用具の貸与と販売の選択制に関する研修会を開催する。

福祉用具を貸与で使うか販売で使うかを利用者が選べるようにし、その判断を居宅介護支援のケアマネジャーらが支援する − 。こうした選択制は、今年度の介護報酬改定で新たに導入された。

日本介護支援専門員協会の研修会では、厚生労働省老健局高齢者支援課の内田正剛福祉用具・住宅改修指導官が講演する。選択制の意義、概要、より詳しいルールやその解釈、留意点、運用のポイントなど、現場のケアマネジャーが抑えておきたい一連の内容を学ぶことができる。開催概要は以下の通り。

■ 開催日時|令和6年9月24日(火)13:30~15:00(受付開始13:00~)

■ 講師|厚労省老健局高齢者支援課 内田正剛福祉用具・住宅改修指導官

■ 講演内容|福祉用具の制度全般と、選択制の導入を中心とした今年度の介護報酬改定について

■ 開催方法|オンライン(Zoom)

■ 定員|200名(先着順)

■ 対象|介護支援専門員、制度の運用に関与されている方など

■ 参加費|会員5千円、非会員1万円

■ 申し込み期限|9月12日(木)※ 定員になり次第受付終了

■ 申込み方法|こちらのページから

福祉用具の選択制はまだ導入されたばかり。国からは様々な通知などが発出されているが、現場ではまだ運用にあたって戸惑う関係者も少なくないのが実情だ。

日本介護支援専門員協会はこうした状況を踏まえ、「介護支援専門員の業務において、必ず知っておきたい福祉用具の制度などに特化した研修会です。是非この機会にご参加ください」と呼びかけている。(介護ニュースより)

介護職の労働組合「UAゼンセン日本介護クラフトユニオン(NCCU)」は30日、今年度の「就業意識実態調査」の結果を公表した.

「直近2年以内に利用者・家族から何らかのハラスメントを受けたか」

この質問に対し、月給制で働く介護職の26.8%が「受けた」と回答。4人に1人を超える深刻な状況が改めて浮き彫りになった。暴言や暴力、セクハラが多い。

この調査は、NCCUの組合員を対象として今年3月から4月にかけて実施されたもの。月給制で働く3691人の介護職から有効な回答を得ている。

それによると、利用者・家族によるハラスメントの内容(複数回答)は、理不尽な要求や苦情、暴言などの「精神的暴力」が74.2%で最多。「身体的暴力」が36.1%、「セクハラ」が31.1%となっている。

より具体的な内容を尋ねた自由記述欄では、「正座を強要されて15分間怒鳴られた」「胸を触られた」「物を投げつけられた」など、極めて悪質な事例も報告されていた。制度的に対応できないサービスを執拗に要求される、強要されるというケースも目立っている。NCCUの村上久美子副会長は、「ハラスメントの域を超えて、もはや犯罪ではないかという事例もあった」と説明した。ハラスメントを受けた時に「離職を考えた」とした介護職は、41.2%と4割を超えていた。

「利用者・家族からのハラスメントはどうすれば減っていくか」

この質問に対する答えは、「サービス開始前に、ハラスメントをしたら契約解除になる場合があることを伝える」が44.6%で最多。「契約の範囲でできることの理解を得る(41.8%)」「情報共有の場を設ける(30.1%)」「利用者・家族が理解を深める(28.5%)」なども多かった。

このほか、ハラスメントの防止に向けて職場の環境が「変わった」と答えた介護職が少なくないことも分かった。NCCUの村上副会長は、「各サービスの運営基準の厳格化などもあり、事業者は対策をかなり強化してくれていると思う」と話した。(介護ニュースより)

厚生労働省は28日、来年度予算の概算要求を自民党の部会に提示した。

訪問介護のホームヘルパーの確保に向けて新たな事業を展開する方針を打ち出した。

仕事のやりがいや魅力を伝える広報の経費として5800万円を計上。地域の小規模な事業所が相互に連携して人材の確保・育成を図る取り組みへの補助を、既存の基金(地域医療介護総合確保基金)の使途に加える計画も明らかにした。

厚労省は月内に概算要求を財務省へ提出する。今後、年末にかけての予算編成過程で十分な事業費の確保を目指す。

人手不足が顕著な介護職の中でもヘルパーは特に深刻、という問題意識がベースにある。処遇改善のあり方は、次の介護報酬改定なども念頭に政府内で別途検討していく。厚労省はこれと並行して、独自の予算事業による新規施策も講じていく構えだ。

算要求に盛り込んだ新たな広報事業では、YouTube動画や漫画、パンフレット、リーフレット、ポスターなどを作成する。ヘルパーの業務内容やキャリア、現場の前向きな声などを発信し、訪問介護の魅力を広くアピールしていく。

「ヘルパーの価値ややりがい、面白さなどを周知する機会が少ない」。そんな関係者の意見を踏まえたもので、1人で利用者宅を訪問する労働環境への不安の払拭も図る。

厚労省はあわせて、都道府県ごとの地域医療介護総合確保基金の活用メニューも拡大する。

経験が十分でないヘルパーの研修の受講、利用者宅への先輩の同行などにかかる経費への補助を可能とする。地域のサービス提供体制の維持に向けて、小規模な事業所どうしの連携による人材の確保・育成、経営の協働化・大規模化の実現を目指す取り組みについても、新たに補助を出せるようにする考えだ。