介護

先週末の7日、

“Q&A(Vol.7)”

が公表されていたようですね。

科学的介護推進体制加算についてであったり、

協力医療機関連携加算等についての補釈等が盛り込まれているようです。

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。

衆議院・厚生労働委員会では5日、介護や障害福祉の現場を支える職員の処遇改善の検討を政府に求める決議が全会一致で可決された.

今年度の報酬改定の影響を速やかに検証し、その結果に基づいて必要な措置を講じるよう訴える内容。検証を行う際は、基本報酬を引き下げられた訪問介護の事業者らの意見も聞くべきとクギを刺した。

武見敬三厚労相はこうした決議について、「趣旨を十分に尊重して努力していく」と述べた。

決議は自民党、立憲民主党、日本維新の会、公明党、日本共産党、国民民主党、有志の会などが共同で提案したもの。物価の上昇が続いていること、他業界で大幅な賃上げが実現していることなどを踏まえた動きで、もともと給与水準が低い介護・福祉業界の人材不足が加速するという懸念が共有された形だ。(介護ニュースより)

- 時季変更権の判断をする時間的余裕もなく、翌日の正常な運営を妨げる場合には、必ずしもその日に与える必要はありません。

時季変更権の行使

事業主には「事業の正常な運用を妨げる」場合には従業員から申請のあった有給の取得時期を変更できるという権利があります。しかし、前日の有給を申請された場合、「事業の運営を妨げるかどうか」を判断する時間的な余裕がなく、また翌日の代替え要因の確保も難しい状況だともいます。結局、時季変更権を行使するか、別の日に変更してほしいとお願いする可能性が高いと思われます。

そのようなために就業規則に「シフトを作成する前月末までに申し出ること」などのルールを設定しておくことをお勧めします。原則的な取り扱いとして事前申請期限を指定することは合理的な範囲内において認められると考えられています。ただし、「3か月前に申し出ること」などあまり長い設定は、有給の取得を抑制するとみなされますので避ける必要があります。

一方、前月末とルールを決めていても、その期限を過ぎて申請してくる場合もあります。有給は権利性の強い性質がありますので、申請期限を切っているという理由だけで、直ちに年休を与えないということはできません。この場合でも必要に応じてその日に認めるか、別の日にしてもらうかを判断する必要があるでしょう。

申し出ルールを設けたときの注意点

シフト作成した後でも、身内に不幸があったった場合や、急に入院する場合とか、このような場合、申し出の時期にかかわらず認めてあげてもいいでしょう。ただ、その場合は、理由をきちんと把握して、やむを得ない事情に限り認めるなど言っての判断基準は必要と思います。

シフト作成後の申し出による変更が慣例的になり、風邪をひいて休む場合当然のように有給扱いするとなるとルールが形骸化してしまうので原則と例外の扱いを決めておくといいでしょう。

厚生労働省は、医療・介護・保育の 3 分野で有料職業紹介を行う 1,152 事業所の 62.2%が

2023 年8月から24年5月にかけて職業安定法などに違反していたことを明らかにした。

厚労省が23年8月-24年5月に3分野の有料職業紹介事業者への集中指導監督を実施したと

ころ、対象となった1,152事業所のうち716事業所で職業安定法や関連の指針に違反していた。

23 年2月-24年3月に寄せられた相談では、早期に離職した場合の手数料の負担に関する指

摘や返戻金に関するものがあった。また、「紹介手数料の一部が求職者への支度金等として使わ

れている」などの指摘もあった。

医療など 3 分野の職業紹介を巡っては、医療機関や介護施設・事業所などが従事者を採用す

るために紹介事業者を利用した場合、紹介手数料などでトラブルになるケースが指摘されてい

る。

そのため、厚労省では優良な紹介事業者を育成するほか、都道府県労働局に特別相談窓口を

設置して職業紹介サービスに関する法令違反の疑いがある場合などへの相談体制の構築などを

進めてきた。しかし、こうしたトラブルなどが引き続き生じているとの指摘も踏まえ、都道府

県労働局が紹介実績のある紹介事業者に集中的な指導監督を実施した。紹介事業の適正な運営

につなげたい考えだ。

今年度の居宅介護支援の報酬改定で実施された基本報酬の逓減制の更なる緩和について、全国の介護職でつくる労働組合「UAゼンセン日本介護クラフトユニオン(NCCU)」が公表した最新の調査結果では、多くのケアマネジャーが「評価できない」と答えたと報告されている。

「評価できない」が64.9%、「どちらとも言えない」が29.8%。「評価できる」は4.8%にとどまった。

「評価できない」の理由としては、

◯ 利用者としっかり向き合うことができなくなる

◯ 困難事例の利用者が増えているため件数を増やせない

◯ 事務作業が減っても相談内容は少なくならない

などがあった。

この調査は、NCCUの組合員が働く事業所を対象として4月、5月に行われたもの。641名のケアマネジャー、主任ケアマネジャーから回答を得ている。

居宅介護支援の逓減制の緩和は、ケアマネジャーの不足が顕在化してきたこと、ICTの活用が以前より進んだことなどを踏まえた施策。貴重な人材の有効活用に加えて、事業所の経営状況の改善、ケアマネの処遇改善につなげる狙いがある。

NCCUの調査結果によると、逓減制の緩和を「評価できる」とした理由では、

◯ 利用者の増加を考えると1人あたりの件数を増やすしかない

◯ 仕方がない

◯ 件数を増やせば収入が増える

などの声があった。

介護現場を支える人材の確保・定着に向けた首都の新たな独自策が始まる。介護職員やケアマネジャーらの給与を月1万円から2万円引き上げる補助事業だ。

東京都は3日に専用のポータルサイトを開設。補助金の交付要件や申請手続きなどの詳細を明らかにし、都内の介護関係者に広く周知した。

ここでは、東京都の公表資料を基に新たな補助事業のルールを詳しくまとめていく。

◆ 趣旨

介護人材の確保・定着が目的。介護職の給与が他産業の平均と比べて低いこと、首都の生活コストが相対的に高いことなどを考慮し、東京都は「居住支援特別手当」と銘打って補助金を出すことに決めた。

◆ 補助金額

給与水準が相対的に低い層に重点配分される。勤続年数が5年以内の介護職員に月2万円、6年目以降の介護職員やケアマネらに月1万円が交付される。

月2万円となるのは、雇用を開始した月から続く60ヵ月目まで。ケアマネは勤続5年未満でも2万円の対象にはならない。

◆ 対象職種

介護保険サービス事業所、障害福祉サービス事業所で働く人。所定労働時間が週20時間以上、または月80時間以上であることが求められ、常勤・非常勤は問われない。

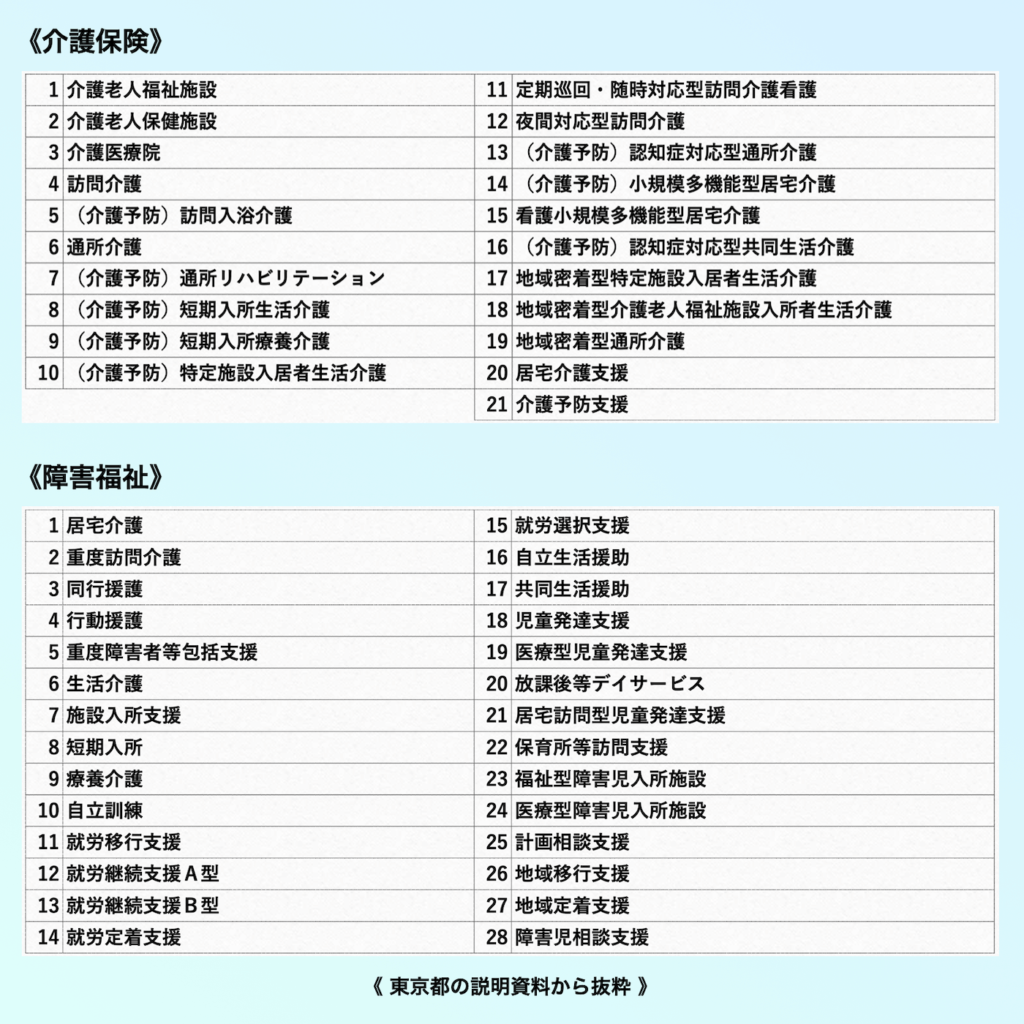

《介護保険》

介護職員、ホームヘルパー、サービス提供責任者、生活相談員、支援相談員、介護支援専門員、計画作成担当者など。

《障害福祉》

ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員、介護職員、相談支援専門員、サービス提供責任者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者など。

上記のうち、「宿舎借り上げ支援事業」などの利用者は除外される。法人の代表者や役員の立場であっても、日頃から上記職員として現場で働いていれば対象となる。

政府は小規模な介護事業者の経営改善を促す。介護事業を手掛ける社会福祉法人同士がM&A(合併・買収)しやすくなるよう手続きや指針の解釈を明確にする。人手不足に悩む介護現場の生産性を上げ、高齢化で需要が増す介護サービスの質の向上につなげる。

政府のデジタル行財政改革会議が6月中旬に開く会合で、武見敬三厚生労働相が介護事業の経営改善の政策パッケージを示す。岸田文雄首相は4月、介護事業者の連携や集約を進める協働化・大規模化の支援策の取りまとめを指示していた。

政府は1法人1拠点といった小規模経営の介護事業者を念頭に置く。M&Aを促す背景には急速に進む高齢化がある。2025年にはすべての団塊世代が75歳以上の後期高齢者になる。

拡大する介護ニーズに対応するために、介護事業者の連携や集約を通じた現場の生産性向上が急務になっている。

介護サービスは訪問介護やグループホームなど多様な事業形態があり、小規模な事業者が乱立している。採算がとれず、経営難から事業の継続が難しくなっているケースも少なくない。

東京商工リサーチによると23年に休廃業・解散した介護事業者は過去最多の510件に達した。倒産も過去2番目に多い122件を記録した。

同社は「業界のジリ貧や先行きが見通せない小規模事業者を中心に市場から退出している」と指摘する。人手不足などで経営が悪化し「倒産する前に早めに事業継続を断念した介護事業者が多いとみられる」とみる。

厚生労働省が社会福祉法人の合併手続きや役員の退職金に関するルールを明確にする。厚労省が社会福祉法人向けに作成している合併手続きのガイドラインも見直す。

合併の際にファンドなど第三者からの支援・仲介を受ける場合に手数料など必要な経費を払ってもよいことをガイドラインに明記する。

資金面でも社会福祉法人の合併を促す。研修などを共同で実施するための費用を国が都道府県を通じて補助する。24年度中に230億円以上の国費を投じる。合併の際に必要な経営資金の融資の条件も優遇する。

社会福祉法人へのM&Aの成功事例の紹介や手続き・ガイドラインなどの周知も強化する。経営改善の必要性を認識してもらうため、都道府県が社会福祉法人の経営状況を分析し、公表する。各都道府県にワンストップの窓口を設け、経営相談を受け付ける。

M&Aによる経営統合まで踏み込まない場合も複数の社会福祉法人が人材育成や研修、採用活動などを共同で手掛けることも促す。22年に導入した新たな形態である社会福祉連携推進法人の立ち上げを支援するため新たに手引も作成する。

社会福祉法人は介護事業や保育所、障害者施設など社会福祉事業を手掛ける非営利目的の法人を指し、全国におよそ2万ある。これまではM&Aのルールが周知されておらず、経営の統合が進んでいなかった。

厚労省は24年4月から、介護支援ロボットやデジタル技術などを活用した継続的な生産性向上に取り組んでいる事業者を評価して介護報酬を加算する制度を新設した。先進的な施設については人員配置の基準を柔軟にする特例を認めている。

こうした先端技術の導入に投資するには一定の事業規模や安定した経営基盤が必要となる。M&Aの促進で社会福祉法人の集約をめざし、生産性の向上につなげる。

介護需要は高齢化で今後も増えるとみられるが、低賃金などの理由から介護人材が不足している。厚労省は介護従事者が40年度には69万人不足すると推計する。M&Aで生産性が上がれば賃上げなど従事者の待遇改善にもつながると見込む。(日本経済新聞 2024/6/6)

Q 当事業所では人員が不足しており、有給休暇の取得が困難な状況です。消化できず消滅する

職員も多数いますが、ある職員から、消化しきれなかった有給休暇を買い取ってほしい

との要望がありました。どのような対応をすべきでしょうか?

A, 2年に時効により消滅した未消化有休、退職による請求不可能になる残余有休の2つの場合に限り、買い取ることを認められています。但し、買取のルール化をするのは避けておいた方が良いでしょう。

まず、年次有給休暇の買い上げについて行政解釈をみると、

「年次有給休暇の買い上げの予約をし、これに基づいて法39条の規定により請求しうる

年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法39条の違反である」

つまり、買い上げを認めてしまうと、買い上げることを理由に職員からの有休休暇の請求を拒んだり、金銭目当てに有給休暇をあえて取得しないということが起こり得るからです。しかしいかなる場合にも認めないかというとそうではなく限定的に買い上げが認められています。それは次の2つの場合です。

1,時効により消滅した未消化年休

2,退職や解雇により請求不可能となる残余年休。

退職日までの未消化の有休をすべて請求されてしまうと「他の日にしてくれ」という時季変更権を行使する余地がなく、原則申請されたものを与えるしかありません。買い上げる場合でも、退職時あるいは退職後に有給休暇の残日数に応じて金銭が支払われるものであれば違反とはなりません。

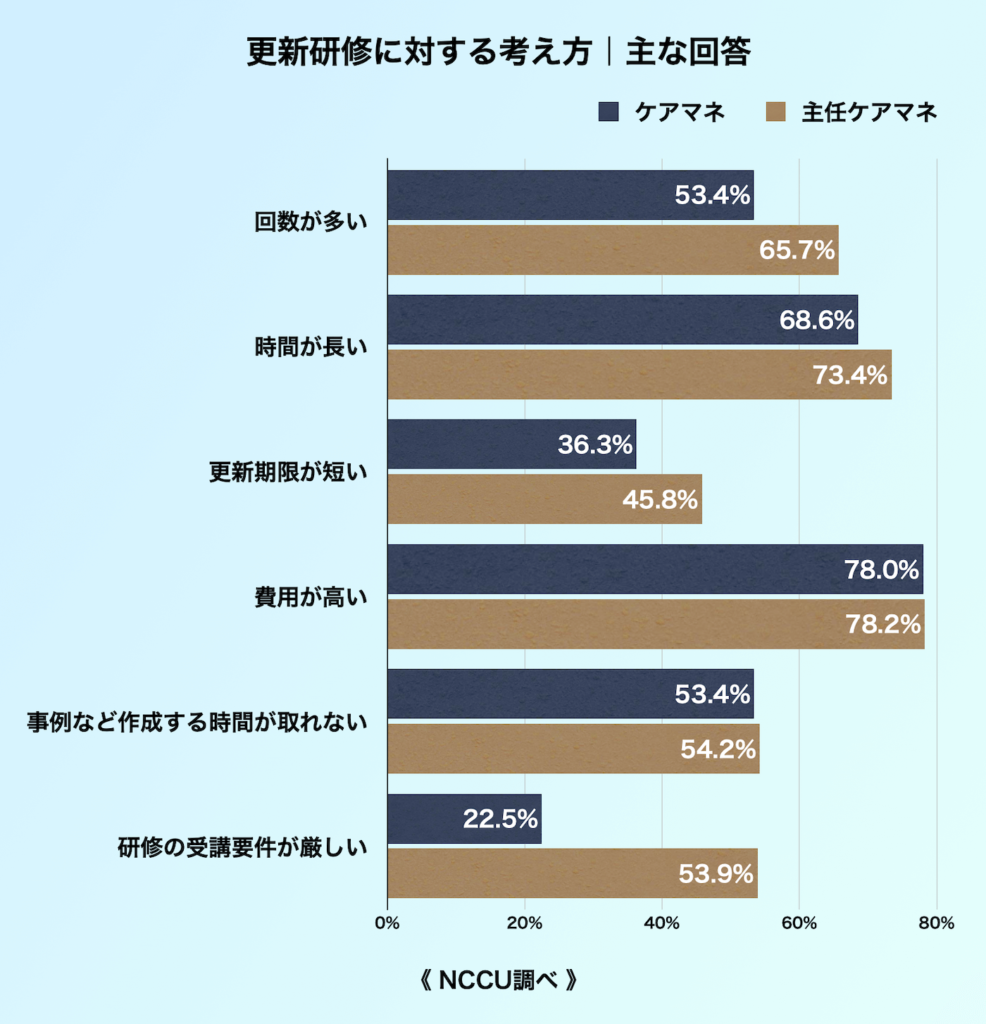

全国の介護職でつくる労働組合「UAゼンセン日本介護クラフトユニオン(NCCU)」は27日、ケアマネジャー、主任ケアマネジャーを対象とした緊急アンケート調査の結果を公式サイトに掲載した

更新研修に対する考え方も尋ねている。

複数回答の結果は以下の通りだ。最も多かったのは「費用が高い」。「時間が長い」「回数が多い」「時間が取れない」なども目立った。主任ケアマネの答えでは、「更新期限が短い」「研修の受講要件が厳しい」も少なくなかった。

この調査はNCCUの組合員が働いている事業所を対象として、今年4月26日から5月6日にかけて行われたもの。ケアマネと主任ケアマネ、641人から回答を得ている。(介護ニュース)

今年度の介護報酬改定は一部のサービスが6月施行とされた。

現場の事務負担の軽減などが目的。医療の診療報酬改定の動きに合わせて、厚生労働省は従来の4月施行から2ヵ月後ろ倒しにする判断を下した。

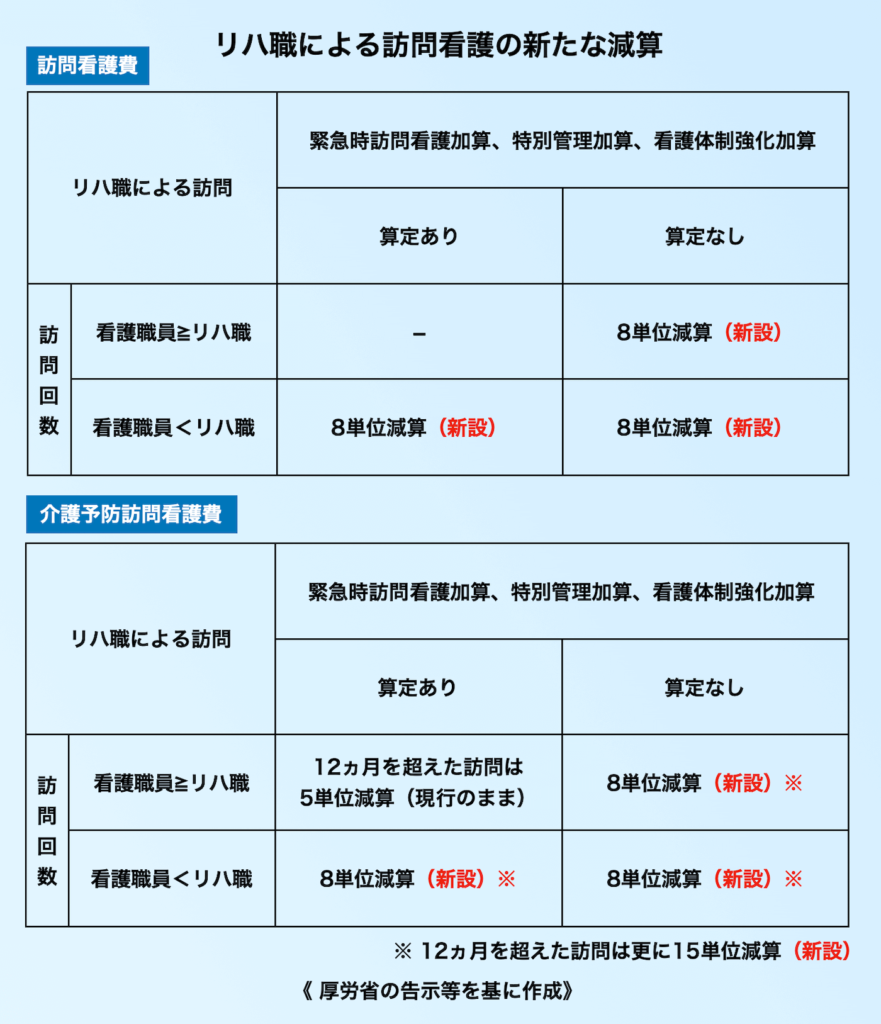

6月施行のサービスの1つが訪問看護。ステーション、病院、診療所、いずれも基本報酬が少しずつ引き上げられ、加算の新設・拡充も複数実施される。

ただ、基本報酬の減算も新たに適用される。リハビリテーション専門職によるサービスの評価だ。ここではその要件や詳しいルールを、厚労省がこれまでに発出した通知などを基にまとめていく。

※ 訪問看護にはこのほか、BCP(業務継続計画)が未策定の事業所や虐待防止措置が未実施の事業所に対する減算も導入される。BCP未策定の減算には経過措置があり、来年3月31日まで適用されない。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士によるサービスの減算が新たに適用されるのは、以下の要件に該当する事業所だ。

リハ職によるサービスの減算の要件

次のいずれかに該当する場合に減算が適用される。

(1)前年度のPT、OT、STによる訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えている場合。

(2)緊急時訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算をいずれも算定していない場合。

報酬改定のQ&Aでは、前年度のリハ職による訪問回数の計算方法などを具体的に解説。次のような解釈を明らかにした。

報酬改定のQ&A(Vol.1)

問28|前年度のリハ職による訪問回数は、連続して2回の訪問看護を行った場合、どのように数えるのか。

答|リハ職による訪問看護の減算に係る訪問回数については、リハ職が連続して2回の訪問を行った場合、1回と数える。例えば、理学療法士が3月1日と3月3日にそれぞれ2回ずつ訪問を実施した場合、算定回数は4回であるが、訪問回数は2回となる。また、リハ職が3月5日の午前に1回、午後に連続して2回訪問した場合は、算定回数が3回、訪問回数が2回となる。

問29|前年度のリハ職による訪問回数はどのように算出するのか。

答|居宅サービス計画書、訪問看護報告書、訪問看護記録書などを参照し、訪問回数を確認すること。

問30|前年度のリハ職による訪問回数には、連携型の定期巡回・随時対応サービスによる訪問回数は含まれるか。

答|含まれる。

報酬改定のQ&A(Vol.5)

問1|減算の要件の訪問回数は、訪問看護費と介護予防訪問看護費で別々に数えるのか。それとも合算して数えるのか。

答|訪問看護と介護予防訪問看護の指定を合わせて受け、一体的に運営されている場合は合算して数える。(介護ニュースより)