介護

うまくいかない時は、自分を客観視してみる

~自分に対する厳しさも時には必要~

かつて医学部受験を専門にした予備校で働いたことがあります。

ほとんどの受験生たちは1,2年で医学部に入学していきますが、4浪 5浪

なかには10浪というかたもいました。

彼らには何度つまづいても立ち上がるポジティブさがあります。「いつかはできるはずだ」と自分の未来を信じています。手を抜かず、一生懸命頑張っています。それなのに、どうしてうまくいかないのでしょうか。

冷たいようですが、自分が客観視出来ない人は、うまくいかないのです。

「なぜかうまくいかない」という人は、他人を見るように自分を客観視することが必要です。

自分の欠点も性格もよく知っている幼馴染にあったように自分を眺めてみるといいでしょう。もしかしたら、自分が得意でないことややりたくないことを無理にやっているのかもしれません。間違った方法なのかもしれません。かならず、うまくいかない理由があるはずです。

そのうえで、「うまくいっている人はどんな方法でやっているのか」「自分とは何が違うのか」「自分が結果をだすためにどうすればいいのか」「ほかに道はないのか」など戦略を練ればいいのです。必ずうまくいく方法があるはずです。

同様に、仕事がうまくいかない人、再就職がうまくいかない人、人間関係がうまくいかない人。恋愛がうまくいかない人、頑張っているのになかなか結果が出ない人なども「見ていないこと」があります。自分を正当化せず、感情に流されず、自分を冷静に見つめることができれば、問題を解決していけるようになります。「なるほどね、ここに根本問題があったわけだ」と問題点を見つけて、行動を改善していけます。

自分を客観視できるということは、自分を信じていることでもあります。本当の意味で、自分に自信がない人は、自己中心的で自分をまっすぐに見ることはできません。

ただ、「あなたは、それでいいのよ」と甘やかせたり、「あなたって全然だめね」と自分を否定したり主観的な目だけではうまくいきません。

自分の想いを叶えるためには、客観的に見る、暖かくて厳しい目が必要だと思います。

(「上機嫌で生きる」より)

☞

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

恒例のセントワーク様 主催のオンラインセミナーが開催されます。

・日時 3月24日(金)16:00~17:30

・ZOOMオンライン研修

・費用 無料

・テーマ「管理者を悩ます福祉現場の問題職員への対応策」

1. 欠勤中の職員から「 適応障害 」という診断書が郵送されてきた 場合の対処は?

2. 能力に問題のある社員を試用期間終了後に本採用拒否する場合の注意点は?

3. メンタル職員の復職で、休職前の業務以外での復帰を拒否した場合に対応は?

4. 退職前に有休残を全て取得されると引継ぎが出来ない為、有給取得を拒否することはできるか?

5. 問題職員を採用面接で見抜く方法は?

詳細、申し込みは下記までお問い合わせください。

お申込み先 メールアドレス:seminar@saint-care.com

お問合せ先 セントワークス㈱営業部 TEL:03-5542-8097

厚労省のリーフレットを紹介します。

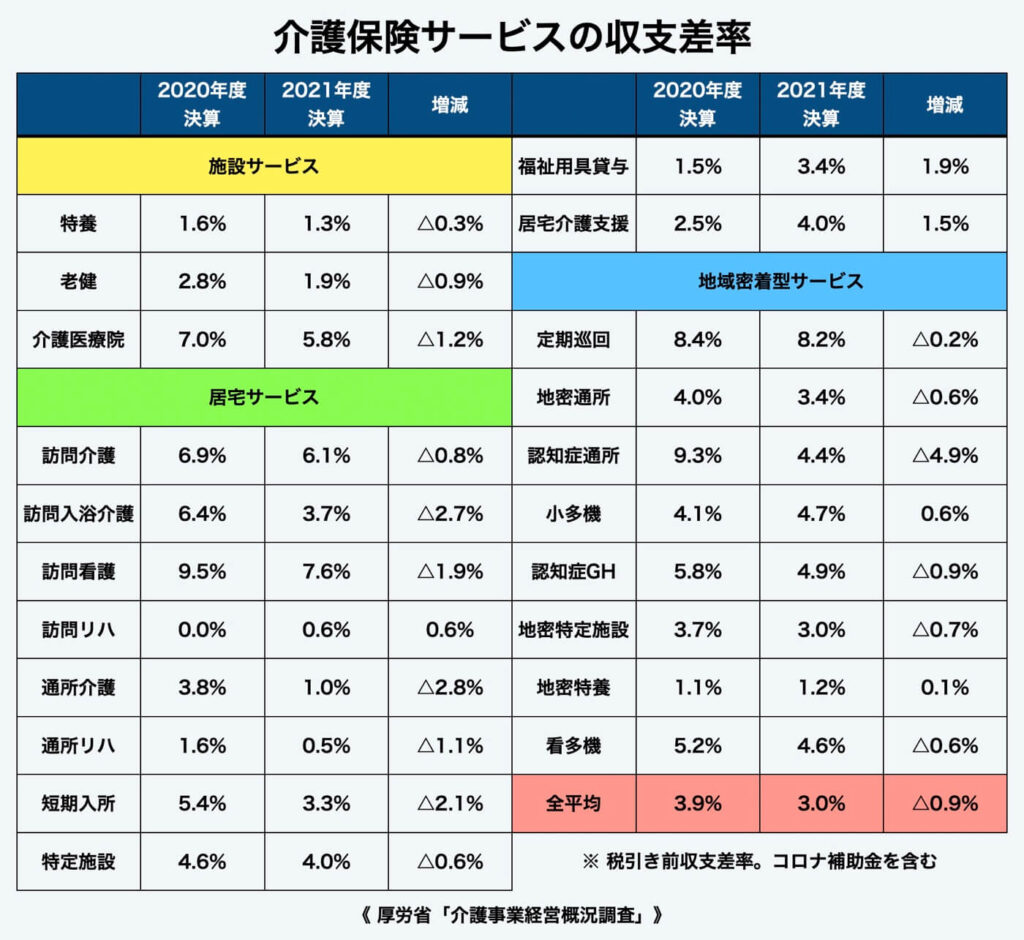

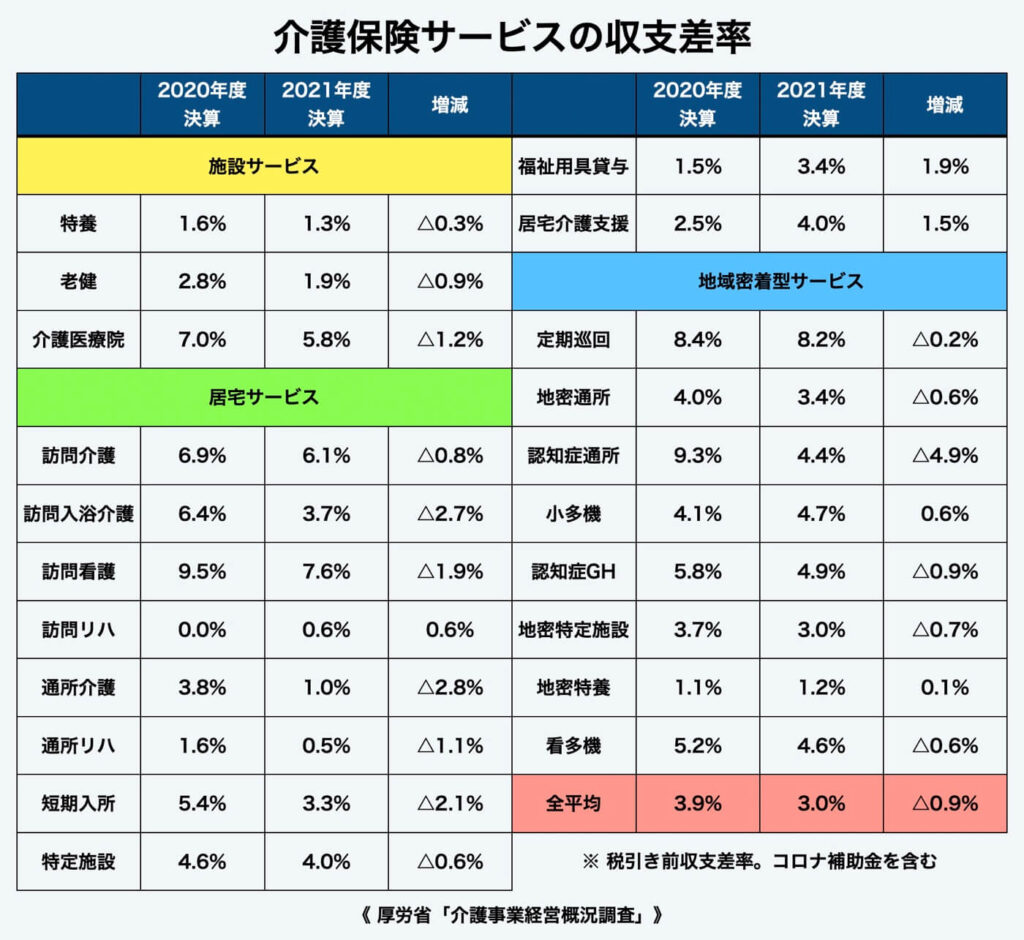

厚生労働省は1日、介護施設・事業所の経営状況を把握する調査(介護事業経営概況調査)の最新の結果を公表した。

所系サービスの収支の悪化が目立つ内容となっている。

事業収入に占める利益の割合を指す「利益率」をみると、通常規模以上の通所介護は直近の昨年度が1.0%。前年度比マイナス2.8ポイントと大幅に低下していた。地域密着型通所介護の利益率は、前年度比マイナス0.6ポイントの3.4%となっている。

コロナ禍でサービスの“利用控え”が広がったことが一因とみられる。

あわせて事業運営の経費も膨らんだ。深刻な人手不足などを背景に人件費率が上昇。感染対策などの出費も嵩むことになった。昨年度は全体でプラス0.7%の介護報酬の引き上げがあったが、厚労省の担当者は「経費増がそれを上回った」と分析した。

集計数が少なかった一部のサービスを除き、利益率が最も大きく落ち込んだのは認知症対応型通所介護。前年度比マイナス4.9ポイントだった。通所リハビリテーションの利益率は0.5%で、全サービスの中で最低となっている。

この調査は介護保険の全サービスが対象。厚労省が昨年5月に実施し、2020年度と2021年度の決算の状況などを把握した。回答したのは全国の8123施設・事業所。結果は1日の専門家会議に報告された。(介護ニュースより)

☞

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

厚生労働省は1日、介護施設・事業所の経営状況を把握する調査(介護事業経営概況調査)の最新の結果を公表した。

昨年度の決算でみると、介護施設・事業所の利益率(*)は平均3.0%。全体でプラス0.7%の介護報酬の引き上げがあったものの、前年度から0.9ポイント低下していた。

* 税引き前収支差率。コロナ補助金を含む。

利益率が前年度から下がった要因としては、事業運営の経費が膨らんだことが大きい。深刻な人手不足などを背景として、多くのサービスで人件費率が上昇していた。コロナ禍の感染対策などで出費も嵩むことになった。

厚労省の担当者は、「報酬改定もあって多くのサービスで収入は増加したが、それを上回って経費も増加していた。人件費はどのサービスでも上がっていた」と述べた。もっとも、2019年度の決算時の利益率(平均2.4%)と比べると、2020年度、2021年度は改善している。

この調査は介護保険の全てのサービスが対象。厚労省が昨年5月に実施し、2020年度と2021年度の決算の状況などを把握した。回答したのは全国の8123施設・事業所。結果は1日の専門家会議に報告された。(介護ニュースより)

☞

介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

今年4月から本格的な稼働を始める「ケアプランデータ連携システム」について、厚生労働省は詳しい解説動画を公式YouTubeチャンネルで公開した。

30日に発出した介護保険最新情報のVol.1124で現場の関係者に広く周知している。

居宅介護支援事業所と他の介護サービス事業所によるケアプランやサービス利用票(予定・実績)などのやり取りを、全国的に広くオンライン化して大幅に効率化していく − 。これが「ケアプランデータ連携システム」だ。

厚労省が新たに投稿した動画は、これまでの国の説明会で使われていたもの。システムの概要や機能、使い方、現場に導入する背景・メリットなどを具体的に学ぶことができる。

公式サイトでは説明資料のPDFファイルも新たに公表された。厚労省は今回の通知で、これらを使った説明会を2月7日にも追加開催するとアナウンスした。(

介護ニュースより)

☞

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

幸せに生きていくためには、笑顔は必要不可欠なものです。

幸せだから笑顔になるのではなく、笑顔があるから幸せになれる・・・そう、間違いなく。

笑顔の偉大なパワーは計り知れません。

世界中どこに行っても、言葉は通じなくとも、にっこり笑いかけるだけで相手も笑顔になってくれます。偶然隣り合わせた人と仲良くなれる展開もあります。ケンカしていた家族であってもひょんなことから一緒に笑うとケンカしたことさえ忘れてしまいます。

少しばかり不安になったときも笑い、イライラした時にも笑うと、心のモヤモヤも吹き飛ばされてしまうのは不思議なほど。たとえ作り笑いであっても、ストレスを軽くしリラックスさせ、免疫力を高めるというのもなんとなくうなづけるでしょう。

笑っているとき、不安になったり怒ったりするのは、至難の業。笑顔はたくましく前進するエネルギーにあふれています。

人に好かれたいと、あれこれ努力しなくても、笑顔でいれば嫌われることはあまりありません。笑っていれば、自然に自分が楽しいこと、面白いことを求めるようになっていきます。

そしてたくさんの出会う人の中には、「一緒に仕事をしましょう」「一緒に遊びましょう」と思ってくれる人、助けてくれる人も現れるのです。「どれだけ幸せになれるか」は「どれだけ笑顔になれるか」という、案外単純なものかもしれません。

「笑顔でいる」という習慣は、仕事のノウハウや社会常識を学ぶよりもずっと大切なことかもしれません。

(出典 「上機嫌でいきる」より)

A,

共働きで夫婦共に健康保険の被保険者の場合、子ども等の扶養家族がどちら

の被保険者の被扶養者にも入れる基準を満たしていることがあります。その際、

どちらの健康保険の扶養に入れるかは、夫婦の年間収入の差や主に生計を維持

している者はどちらかなどを踏まえ、総合的に判断されます。

詳細解説:

1.共働きの場合の被扶養者の認定以前は男性(夫)の年収が女性(妻)の年収よりも多い世帯

が大半でしたが、共働き世帯の増加に伴い、両者の年収が同程度または逆転している世

帯も増えています。これにより、2021 年 8 月に、夫婦共に健康保険の被保険者であり、2 人で子ども等を扶養する場合(共同扶養)の被扶養者の認定基準が見直され、具体化かつ明確化されました。※主な基準は、次のとおりです。

① 被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後 1 年間

の収入を見込んだもの)が多い方の被扶養者とする

② 夫婦の年間収入の差が年収の多い方の10%以内である場合は、「主として生計

を維持する者」の被扶養者とする

2.実務上の判断

今回の質問のように、共働きで夫婦共に健康保険の被保険者の場合、まずは両者の年間収入の多い方の扶養に入ることになります。

例えば、年間収入が夫は 420 万円、妻は 450 万円の場合、妻の扶養に入ることになりますが、年間収入の差額割合は約 6.7%(年間収入の差額割合が 10%以内)のため、「主として生計を維持する者」が夫の場合は、子どもは夫の健康保険の被扶養者となります。そのため、配偶者の年収の状況も確認の上、届出を行う必要があります。

被扶養者の届出は、その年収が要件を満たしているかという点に着目しがちですが、共働きの夫婦のような場合には、家族全体の状況を確認する必要があります。

手続きの際の確認事項をまとめるとともに、ご相談のケースでは家族手当の支給基準が現状のままでよいか、検討してもよいでしょう。

※ 参考:「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定につ

いて(令和 3 年 4 月 30 日保保発 0430 第 2 号・保国発

0430 第 1 号)」

全国の介護職員らでつくる労働組合「UAゼンセン日本介護クラフトユニオン(NCCU)」は26日、組合員の給与実態を把握する調査の最新の結果を公表した。

それによると、月給制で働く介護職員の平均は月給が26万1018円、年収が380万8000円(*)。年収の全産業平均との差は75万6300円で、ひと月あたり6万3025円となっている。

* ここでいう月給は所定内賃金。通勤手当や時間外手当、早朝・夜間手当などは含まない。一方の年収はこれらを含んだ総額。いずれも税金や保険料などを引かれる前の額面で“手取り”ではない。

年収の全産業平均との差は、前年(96万7100円)より21万800円縮小。処遇改善加算の拡充をはじめとする国の施策に加え、厳しい人手不足に伴う人材獲得競争の激化なども影響しているとみられる。

とはいえ、全産業平均と介護職員の“給与格差”は依然として大きい。今回の調査結果では、今の水準に「満足している」と答えた介護職員は35.5%にとどまり、全体の62.4%は「不満」を選んでいた。

NCCUの染川朗会長は会見で、「まだまだ格差が是正されていない。処遇改善策の更なる拡充が必要。早めに手を打たないと、介護業界はサービスを支える側から崩壊してしまう」と問題を提起。「社会全体として賃上げの機運が高まるなか、介護職員だけを置き去りにしてはいけない」と強調した。

この調査は、NCCUが組合員を対象として昨年8月から9月に行ったもの。月給制で働く2134人から有効な回答を得ている。(介護ニュース)

全国の介護職でつくる労働組合「UAゼンセン日本介護クラフトユニオン(NCCU)」が26日に公表した「賃金実態調査」の結果 − 。介護職員だけでなく介護支援専門員の賃金の動向も報告されている。

月給制で働くケアマネジャーの月給・年収(*)の平均は表の通り。ともに前年比で増加していた。

* ここでいう月給は所定内賃金。通勤手当や時間外手当、早朝・夜間手当などは含まない。一方の年収はこれらを含んだ総額。いずれも税金や保険料などを引かれる前の額面で“手取り”ではない。

この調査は、NCCUが組合員を対象として昨年8月から9月に行ったもの。月給制で働く2134人から有効な回答を得ている。

介護職員との比較では、やはり賃金の差が無くなってきている傾向が読み取れる。

例えば施設系サービスの介護職員をみると、2021年の年収は381万7000円でケアマネとの差は6万6000円。前年のこの差は17万3000円で、大きく縮小している。

もっとも、個々の賃金はサービスの種類や役職、キャリアなどによる違いも非常に大きい。このため、一概に「ケアマネと介護職員は差がなくなった」とも言い切れないのが実情だ。

NCCUはこのほか、全産業平均の年収は456万4300円でケアマネはそれより68万1300円低い、とも報告した。(介護ニュースより)