介護

来年4月の障害福祉サービス報酬の改定に向けた協議を進めている厚生労働省の有識者会議は先月からこれまでに、およそ50の関係団体を招いてヒアリングを実施した。現場の声をできるだけ施策に反映させる狙いがある。

このうち全国介護事業者連盟は、「障害福祉にも介護と同様の課題がある。対策の検討をお願いしたい」と要請。現場の負担軽減などにつなげるため、職員の処遇改善を図る3加算(*)の一本化と関連書類の簡素化を求めた。

* 処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ加算を指す

あわせて、他の様々な書類の作成・提出の負担軽減、過度なローカルルールの是正を注文。事業所の管理者が兼務できる範囲を拡大するなど、人員配置基準の弾力化、人材の有効活用も必要と提言した。

介事連・障害福祉事業部会の中川亮会長は取材に応じ、「障害福祉サービスの運営を持続可能なものとしていくため、将来を見据えた制度設計をしていく必要がある」との認識を示した。

また日本看護協会は、「物価高騰で障害福祉サービスでも様々な必要品の購入、食事提供、入浴、送迎などにかかるコストが増大し、事業所の負担が大きくなっている」と問題を提起。人材の確保・定着にもマイナスの影響が及ぶとして、「各サービスの基本報酬や加算の見直し、必要な財政措置を」と訴えた。

このほか日本ALS協会は、「重度訪問介護を含む福祉・介護職員の処遇改善を求める」と主張した。あわせて、介護支援専門員が相談支援専門員に代わって利用者の支援に入っているケースも多いと指摘。「労働の対価として、制度を横断してケアマネジャーへ(報酬を)支払うべきではないか」と意見した。

厚労省は今秋から次期改定の具体策の議論に入る予定。大枠の方向性は年内に固める考えだ。(介護ニュースより)

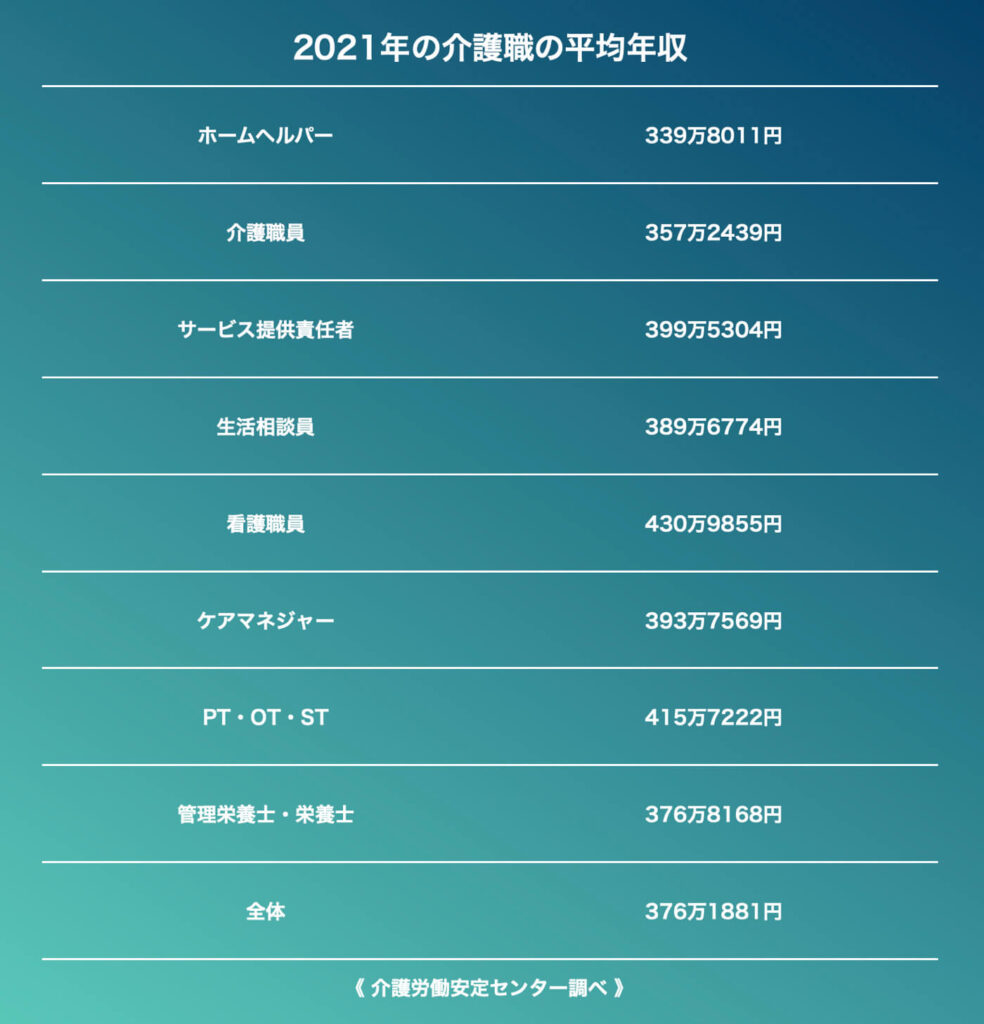

介護労働安定センターが21日に公表した昨年度の「介護労働実態調査」の結果では、各職種の2021年の平均年収が報告されている。

介護職員は357万2439円。単純に12で割ると29万7703円となる。

前年(345万7919円)から11万4520円の増加。処遇改善の「ベースアップ加算」が創設されたこと、人材確保の競争が激化していることなどが影響しているとみられる。各職種の平均年収は表の通り。ここでいう「年収」の考え方=源泉徴収票に記載された支払い金額。基本給、各種手当、ボーナスなどが含まれる。税金や保険料が引かれる前の“額面”で、いわゆる“手取り”ではない。各種手当は夜勤手当、時間外手当、研修手当、役職手当、交通費なども全て含む。

当、ボーナスなどが含まれる。税金や保険料が引かれる前の“額面”で、いわゆる“手取り”ではない。各種手当は夜勤手当、時間外手当、研修手当、役職手当、交通費なども全て含む。

ボーナスの有無をみると、「あり」は72.9%、「なし」は9.0%、「無回答」は18.2%だった。

「あり」と答えた介護施設・事業所の平均額は年61万7452円。これを職種ごとにみると、介護職員が58万5209円、ホームヘルパーが47万7657円、ケアマネジャーが68万0552円などとなっている。

この調査は、介護労働安定センターが全国1万8000の介護施設・事業所を対象として昨年10月に実施したもの。8708の介護施設・事業所の回答を集計している。

同様の調査は厚生労働省も行っている。今年6月に公表された結果によると、介護職員の平均月収は31万8230円(昨年12月)。こちらは「ベースアップ加算」を算定している介護施設・事業所のみを対象としたデータで、今回の介護労働安定センターの調査結果より2万円ほど高くなっている。(介護ニュースより)

ヘルパーが高齢者宅を訪れる訪問介護の事業環境が厳しい。利用者が10年で2割増えたのに対し、訪問員の38%は60歳以上、7人に1人は70歳以上だ。仕事の厳しさから若い職員が集まらずベテランに頼る。厚生労働省は24年にも施設職員を訪問で活用できるようにし、人手不足に対応する。

年老いた親を高齢者になった子供が介護する「老々介護」。家庭内だけでなく、公的介護サービスの現場でも広がりつつある。

介護保険のサービスには在宅で受けるものと、施設に入るものがある。このうち在宅はデイサービスのように自ら施設を訪れる「通所介護」と、ヘルパーに自宅に来てもらう「訪問介護」などに分けられる。

高齢になって介護を必要としても、自宅で過ごしたいという人は多い。在宅サービスでは訪問の利用者が伸びている。23年4月時点の利用者は108万7900人と、10年前に比べて19%増えた。通所は116万1600人で10年前より1.7%減った。

自宅で高齢者をケアする人も高齢化が進む。介護労働安定センターが全国の介護事業所を対象にした22年度の実態調査では、訪問介護員の平均年齢は54.7歳と調査を始めた02年度以降で最も高かった。訪問を除く介護職員の平均より7.4歳上だ。65歳以上は26.3%、70歳以上も13.5%に達する。

背景には人材難がある。若い世代を中心に、個人宅で高齢者と向き合うことをためらう人は多い。厚労省の介護サービス施設・事業所調査によると、21年10月時点での訪問介護員は51万人強。52万人強だった18年より減った。ホームヘルパーの22年度の有効求人倍率は過去最高の15.53倍で、必要な人材を確保できていない。

厚労省は24年度の介護報酬改定にあわせて対策を始める。これまで別の扱いにしていた訪問介護と通所介護を組み合わせた複合型のサービスを事業者が提供できるようにする方針だ。

現状では介護サービスの利用者は訪問と通所でそれぞれ個別に事業者と契約する必要がある。両方を利用する際は、通常ではベッドから玄関まで歩く時には訪問のヘルパーに介助してもらい、玄関から車に乗るまでは施設の職員が対応する。利用者にとって不便なだけでなく、効率の良い介護を妨げている面がある。

厚労省はサービスの運営基準などを議論する「介護給付費分科会」で、年内に新サービスの具体像を検討する。介護報酬の点数や、複合型になることに伴う介護人材の資格要件の見直しなどが焦点になる。

前向きに受け止める事業者は多い。厚労省が22年11月に4600ほどの事業所を対象に参入意向を調査した結果、「収入が増えるなら参入を検討したい」や「職員の確保ができれば参入を検討したい」との回答が約半数を占めた。

デイサービス施設などを展開する社会福祉法人シルヴァーウィング(東京)の石川公也理事長は「利用者の選択肢が広がるのは歓迎すべきだ」と話す。

施設の職員が訪問介護の仕事も補えれば、人手不足を和らげられる可能性はある。ただ通所サービス事業者からは「現状のサービスを維持しながら訪問介護に参入するのは人員配置の観点で難しい」といった意見も多い。福祉医療機構によると21年度は46.5%の通所サービス事業所が赤字だ。

団塊の世代が後期高齢者に入り、介護保険の給付は一段と増えると見込まれる。待遇を改善して担い手を確保し、効率の良い介護サービスに変えていかなければ、制度の持続性が失われかねない。(日経新聞記事より)

厚労省は18日、ベースアップ支援加算の返戻を求める場合の考え方を明らかにした

Q&Aを新たに発出していました.既に確認済の方も多くいらっしゃるかと存じますが、

もし未だご覧になられていない皆様は、下記をご確認下さいませ

A、「キャリアパス規定」もしくは「人事評価規定」として、社内規定として文書化したり、また全職員へのキャリアパスの「見える化」にも工夫をしている。

社内規定の一つとして「人事評価規定」を文書化されることをお勧めしています。「評価制度が、いつの間にか運用しなくなってしまった」などということが無いように、キャリアパスや人事評価の運用は、社内監査等の対象として定期的にその運用が適切になされているかどうかチェックされなければなりません。つまり法人のガバナンス機能として、運用を継続していくためにも、それが文書化されルールに従った運用がなされているかが確認されなくてはなりません。下記の文書化の事例(抜粋)をご紹介いたします。

1,規程趣旨

この規程は、法人職員に対するキャリアパスの実施を通じて職員の資質向上を図り、もって人事管理の適正化、組織の活性化、地域貢献に資することを目的とする。

2 キャリアパスの定義

この規程においてキャリアパスとは、法人が職員に対し職業人として必要な能力と処遇について具体的な内容を職能等級、職位、職層、求められる能力を示すことにより、職員が自らの目標を設定し努力するための道筋を示したものと定義する。

3 キャリアパスの意義

キャリアパスを整備する意義は、法人が人材育成を何よりも重要であると認識し、働く人の成長を願い目標を設定し努力を重ねることができる環境整備の一つとすることにある。運用にあたって、資格等級制度、人事評価制度、研修制度との連動を図ることによりキャリアパスを法人経営の重要なツールとして定着させる。これにより、職員が自らの将来像を描きながら日々の業務に邁進できる環境を実現させる。

4 主管部門・担当部門・監査部門

キャリアパスを実施するにあたり、以下の通り、主管部門・担当部門・監査部門を定める。

主管部門 法人本部に「法人本部キャリアパス運営委員会」を組織する。

担当部門 各事業所に、事業所責任者を中心とした「○○事業所キャリアパス運営委員会」を組織する。

監査部門 「キャリアパス制度運営監査委員会」を第三者委員会として組織する。委員会は、人事考課制度等に専門知識を有した者、被評価者代表、評価者代表、法人本部代表者などから構成する。・・・・・

また、キャリアパスの「見える化」ですが、本来の「見える化」とは「問題点の可視化」という意味ですが、ここでは「理解を深めるためのビジュアル表現」という意味で使用しています。つまり、キャリアパスをよりわかりやすく表現することで、求職者に対してアピールできるほか、在職している職員のモチベーションを高める効果もあります。さらに言うと、「退職したくなったが、少し我慢すれば次のステップに進めるので、もう少しだけ辛抱しよう」という、離職防止効果までを期待できます。

☞①医療分野キャリアパス

クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

最近、ここ10年ぐらいは、生活費以外のほとんどのお金は「経験」に使ったといっていいかもしれません。もちろんお金をかけなくてもできる経験はありますが、お金を掛けなければできない経験もたくさんあります。旅行をしたり、おいしいものを食べたり、音楽を聴いたり、一流の仕事人の話をきいたり、本を読んだり、映画をみたり・・・。

経験は、それ自体が夢中になる「遊び」であるとともに。「成長」のチャンスでもあります。

人やモノや社会を理解したり、自分で稼いだり、人のために何かできたり、幸せを感じたり、

・・・より豊かな人生を送るベースになっているような気がいたします。

高価なバッグや服を買っても、その価値は下がる一方です。貯金を数百万しても、無職になると、数年でなくなる金額です。

しかし経験を買うと、失敗を含めてその価値はどんどん生きてきます。経験から得たことは自分自身を作る一部にもなります。様々な経験をすることで、行きたい方向も明確になります。いまでも、人生を豊かにするために「経験」に、出し惜しみをしません。

お金をある程度自由に使えるようになったことの喜びは、好奇心を満たしてくれる「経験」にお金を使える事のような気がします。

また、経験することで得られる大きな価値があります。それは人とのつながりが生まれることです。家族や友人とのかけがえのない経験は、思い出として、繰り返し語ることが出来ます。新しい経験をすることで、新しい出会いがあったり、同じ経験をした人と意気投合したり、そこから人生の師を得られたりするかもしれません。経験を買うことで、人とのつながりや愛情が積み重なり、人間関係を広げ、世界を広げることが出来るのです。

幸福度がいちばん上がるお金の使い方は、「モノ」より「経験」を買うことでだと私は確信しています。

⇒社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A:

施設には、年休取得時期を変更できる権利がありますが、退職日までまとめて年休を取得し、退職日以降に変更する出勤日がない場合、本人からの年休取得を拒否することはできません。よって、まずは退職日が変更できないか、年休を取得しながら引継ぎに協力してもらえないか、など職員と十分話し合いましょう。また、退職の申し出自体にとてもショックをうけ、さらに追い打ちをかけるように残っている年休をしっかり使ってから辞めたい、という希望に対して法的にはやむを得ないとは理解はしつつも、感情的なわだかまりが残ってしまう辞め方になってしまうこともあります。こうした事態を避けるためにも、重要な業務を分担できる体制を整備する、日頃から年休の取得促進をはかる、などの対策を講じておくことが重要になります。

詳細解説:

1.退職日までの年休取得

日常的に年休を取得しない職員のなかには、年休が数十日も残っているというケースが少なくありません。施設には、事業の正常な運営を妨げる場合、年休取得日を変更できる「時季変更権」がありますが、退職時にまとめて年休を取得するケースでは、変更する出勤日がないため、時季変更権を行使することはできません。

そのため、まずは退職日を変更できないか本人と話し合いを行い、可能であれば、引継ぎをしながら、並行して本人の希望する範囲で年休を取得してもらうようにします。

2.退職時に引継ぎを確実に行ってもらうために

就業規則等へ「1 ヶ月前までに退職の申し出をすること」と規定している施設が多いと思いますが、年休の残日数の多い職員の退職や、1 ヶ月に1 回しか実施しない業務の引継ぎがあると、十分な引継ぎが実施できないことがあります。退職の申し出は、自身の業務内容や年休取得の予定を考慮して、場合によっては1 ヶ月前より前に行うよう、あらかじめ職員に周知しておきましょう。

また、特定の人にしかわからない業務を作らない体制や、業務内容や作業手順がわかるようなマニュアルを整備しておくなど、業務の属人化を回避し、急な引継ぎとなった場合であっても、滞りなく進められるよう、日頃から対策を講じておくことが重要です。

職員の退職時に引継ぎを確実に行ってもらわないと、後任担当者が困ることになり、ひいては利用者様へ悪影響を及ぼすことになりかねません。職員それぞれに事情があるため、やむを得ず急な退職の申し出となる場合もありますが、業務に支障が出ないよう確実に引継ぎを行いながら、本人の希望する年休取得ができるような職場づくりが求められます。

3、年休の「買い上げ」について

最後に年休の「買い上げ」に関してもお伝えしておきます。年休に関する法の趣旨を考えれば、金銭に置き換えることは年休を与えたことにはならず、違法となります。ただ、年休を法の定めのとおり付与した後、職員がこのすべてを取得せずに退職することとなった場合において、在職中の取得を選択しない職員に対し、一定の社内基準に従って金銭の給付をもって年休の取得に替えるという扱いは違法ではありません。しかしながら、法人側がこのような制度を設けていないのに、職員の方から未取得の年休を金銭給付に替えることを請求する権利はありません。年休はそもそも労働者の健康管理と余暇利用に資するために設けられた制度ですから、これを確実に取得させることが法の要請です。安易に金銭給付に替えることとするのは差し控えるべきでしょう。

⇒社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

ケアマネジャーが切り盛りする珍しいカフェを東京都新宿区で見つけた。お客さんから介護などの相談を無料で受けるほか、地域づくり、街おこしにも力を入れる熱心なお店だ。

「街なかに、どんな人でも気軽に立ち寄れる場所が欲しい。介護・福祉・生活全般の相談をもっと気軽にできる場所を作りたい。辿り着いた答えがカフェだった」

ここは「Sunnydays Cafe」。先頭に立って運営を担う主任介護支援専門員の森岡真也さんは、上記のように話す。

運営するのは株式会社モテギ。新宿区や渋谷区で居宅介護支援、訪問介護などを展開する在宅の介護事業者だ。この地域で長く、多くの利用者を支えてきた実績がある。

お店のオープンは昨年6月。1階がコワーキングスペースも兼ねたカフェエリアで、地下にはキッチンとテーブル席がある。

営業中はケアマネ、サービス提供責任者など専門職が常駐。介護・福祉のことはもちろん、日常生活のちょっとした悩みも含めて幅広い相談を受け入れている。

関わるスタッフは森岡さんを含めて15人ほど。それぞれが本職も担いながら、シフトを組んで代わる代わるお店に入っている。料理を作る係、相談を受ける係など、個々の得意分野を踏まえて役割分担をしているという。メニューも多彩だ。コーヒー、紅茶、ソフトドリンクに加えて、地域の福祉作業所から仕入れたパンなどを販売。スパイスカレーやうどん、定食といった手作りの日替わりランチにも力を入れている(日替わりランチは管理栄養士やヘルパーらが調理・提供)。ビールなどアルコールも出すという。

森岡さんらがカフェをオープンした原点は、やはり介護者として多くの難しい課題に向き合ってきた経験だ。

「地域のことを知っているように振る舞っていても、自分はまだまだ何も分かっていないのではないか」。そんな思いが徐々に強まった。地域への理解を深めながら貢献していける事業を考え、それを思い切って行動に移した

常連の女性客は、「よく分からないことをみんな解決して頂いて…。本当に助かっています」と喜ぶ。相談に来るといつも親切に対応してくれる、と笑顔で話していた。

活動に手応えを感じるなか、小学生の介護体験会や福祉用具の展示会、簡単な音楽イベントなどの催しも始めた。森岡さんは、「地域のお客さんを更に増やせれば、また違う景色が見えてくる。もともとは介護相談もできるカフェとしてオープンしたが、そこに縛られず広く地域に貢献していきたい」と意気込む。ミュージシャンとしても活躍されている管理栄養士の奥村伸二さんは、「夜も工夫して音楽イベントなどを開くことで、地域の皆さんに“何かやっているな”と思ってもらえれば」と語った。今も新たな企画を構想中だ。

「訪れた人に想いを寄せ、必要があればさりげなく支えたい。人と人をもっと自然につないでいきたい」。

カフェを立ち上げた背景には、そんな思いもあった。店内には温かく穏やかな空気が流れている。悩んでいる人を待ち構えるような雰囲気を出すのではなく、町の喫茶店としてそれとなく地域を見守り、温めることが理想だという。

「お店でうつ病の人と向き合い、徐々に回復していくプロセスをみんなで支援することもできた」

取材中、相談に訪れた地域住民の助けになれた経験を話す森岡さんらは、とても充実しているように見えた。良い成果を1つでも増やしていければ − 。そんな思いを胸に今日もカフェをオープンしている(介護ニュースより)

⇒介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

日本デイサービス協会は10日、最低賃金の引き上げを踏まえた介護報酬の見直しを求める声明を公式サイトで発表した。

他産業で賃上げが進むなか、公定価格でサービス料を変えられない介護事業所が置き去りにされていると問題を提起。通所介護などの基本報酬の引き上げを訴えた。

厚生労働省の審議会は先月末、今年度の最低賃金を全国平均で時給1002円とする目安を決定。引き上げ幅は41円で過去最大となった。

日本デイサービス協会は声明で、介護報酬が低く抑えられていることや物価高騰で経費が膨張していることなどを改めて指摘。「価格転嫁できない介護事業は他産業の賃金改善の流れと逆行する形」と問題を提起した。

そのうえで、「ただでさえ担い手が不足しているなか、人材の流出も問題の悪化に直結している。大幅な最低賃金の引き上げに伴い、介護事業が更に逼迫していくことは容易に想像できる」と状況の改善を求めた。(介護ニュースより)

⇒介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A,

評価項目を具体的な「行動表現」にすることで、評価がより客観的になり、また職員の課題を具体的に指導できます。

評価することは非常に難しく、評価者訓練を受けないと評価は出来ないと言われています。しかしそれは、評価項目が抽象的で何を評価すればいいのかわからないという原因が考えられます。

評価を行う難しさには、①人によって評価が変わる ②評価項目が不明確なので評価する人も、される人もわかりにくい、さらに③誤評価の原因(ハロー効果、偏り傾向、寛大化など)評価するということに困難さが付きまとっています。例えば「協調性」という表現で終わってしまう評価項目の場合、何が協調性なのか評価者が判断しなければなりません。抽象的な表現は職員をいろいろな視点から評価できることになり有用ですが、評価の公平性や客観性からみるとかなり深い問題が含まれています。具体的な行動表現にすることで、だれでも同じ理解とすることが大切です。

【具体的行動表現の実例】

評価項目:「感謝の気持ちをもってご利用者、職員に接する」

を具体的な評価項目にした場合に、例えば下記のような例となります。

例1:ご利用者や職場の仲間に感謝の気持ちで接することが出来、「○○さんのおかげです」や「ありがとう」が素直に笑顔で言える。

例2:ご家族様や見学、来訪者の目を見て、笑顔でお名前を添えて「ありがとうございます」と伝えている。

例3:他部署等の協力や理解があって自分が仕事ができる事に感謝して、相手の状態を配慮し、「お手伝いしましょうか」「何か私にできる事はないですか」と声掛けしている。

☞

①医療分野キャリアパス

クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)