介護

政府は2024年度に控える次の介護報酬改定に向けて、高齢者の自立支援・重度化防止などの「アウトカム評価」を拡充する方向で検討を進めていく。

施設・事業所が出す実際の成果へのインセンティブを今より高め、介護現場に効果的な取り組みを促す狙いがある。

6日に開催した規制改革推進会議のワーキンググループで、こうした大枠の方針を確認した。

ただ厚労省は、「状態の改善が見込まれる高齢者らを事業者が選別するなど、いわゆるクリームスキミングが起こる可能性がある」などの懸念も説明。今年の社会保障審議会の分科会などで、具体策を丁寧に議論していくスタンスをとった。

介護報酬のアウトカム評価は例えば、

○ 施設からの在宅復帰を評価する加算

○ 褥瘡の予防を評価する加算

○ リハビリによる社会参加を評価する加算

○ ADLの維持・改善を評価する加算

などが既に導入されている。

厚労省は前回の介護報酬改定で、こうした加算のメニューを増やしたり単価を引き上げたりする施策を展開。LIFEを新たに導入したことも含め、自立支援・重度化防止にこれまで以上に重きを置く姿勢を打ち出した経緯がある。

こうした路線は次の介護報酬改定でも維持していく。6日のワーキンググループでは、「より効果的・効率的な介護サービスの提供を促すには、アウトカムの観点からの評価を活用することが適している」との認識を示した。

一方で現状の課題として、

○ アウトカムには様々な要因があり、因果関係を特定することが難しい

○ 介護の取り組みとアウトカムの関連などについて分析を行い、エビデンスの集積を進める必要がある

○ いわゆるクリームスキミングが起こる可能性がある

などを説明した。「介護関係者のコンセンサスを形成する必要がある」とも指摘。具体策の検討を進めつつも、拙速な判断は避ける構えを強調した。(介護ニュースより)

介護サービス事業所からの人材紹介・派遣会社に対する支出はどれくらいあるのか − 。これを詳しく調べるよう求める声が、国の審議会で相次いであがっている。

「介護事業者が支払う人材紹介料がすごく高いという問題があるようだ。この辺りの実態がどうなっているのか、やはり把握していく必要がある」

2月27日の社保審・介護保険部会で、一橋大学国際・公共政策大学院の佐藤主光教授はこう呼びかけた。

日本慢性期医療協会の橋本康子会長も、「病院では人材派遣料がどんどん高額になってきているが、どうしても頼らざるを得ないのが現状。介護の分野でも、これから人材派遣などに頼っていく施設・事業所が更に増えていくのではないか」と指摘。「そうなると財務はかなり圧迫される。本当にそれで立ち行かなくなるのではないか、というくらいだ」と問題を提起した。

これを受けて、介護保険部会の菊池馨実会長(早稲田大学理事・法学学術院教授)は、「介護現場に携わる方の切実な声を労働部局と共有するところから始める必要があるのではないか。逼迫した状況をどうにかしなければいけない」と言明。「実態がどうなっているのか、データを示して地道に積み上げていくことも必要だ。老健局としてできることもある。その辺りを真剣に検討して欲しい」と促した。

厚労省の担当者は、「分かりました。介護関係者の問題意識を労働部局にも伝えていきたい」と応じた。

2月20日に開催された社保審・介護給付費分科会でも、委員がこの話題に言及した。

認知症の人と家族の会の鎌田松代理事は、「派遣などの費用が施設・事業所にとってどれくらいの負担になっているのか、明らかにして欲しい」と要請。産業医科大学の松田晋哉教授は、「派遣のコストがものすごく高くなっているので、その部分は調査したほうがいい」と促した。(介護ニュースより)

「疑うよりも、信じなさい」・・・平和な環境の証明でしょうか。そんな安心神話が、いまもこの国の中には根付いているようです。

人間関係や社会の中では、人を信じることが「善」であり、疑うことは「悪」のように思われがちです。

でもそんなふうに信じた結果、「信じていたのに」「まさか、こんなことになるなんて」ということは少なくありません。

小さい人間関係から、会社の経営方針、商品のラベル表示、過大な広告、政治家のもっともらしいコメント、頻繁におきている「詐欺事件」、一方的な側面から伝えるニュースなど、相手の言うことを鵜呑みにして振り回されること、ミスや間違いに「ひどい!」と被害者になって、過剰反応することってあるのではないでしょうか?

海外では、安全な先進国であっても、なかなか相手を信用しません。注意深く相手を観察した上で、信頼関係を築こうとします。例えば、東南アジアの大都市に生きる人々は「そんなの、初めから信じる方がおかしい!」と相手にそれほど期待していません。

いいとか、悪いとかではなく、信じるだけではあまりにも無防備なのです。私たちは、簡単にかわいそうな被害者になってはいけない。それには最初は疑ってもいいのです。いえ、少しぐらい疑った方が良い。

考えてみれば、100%信じるということは相手に対して「あなたは絶対に間違ってはいけない。100%こちらの信頼にこたえるべきだ」と押し付ける傲慢さが潜んでいます。

一見ピュアな「信じる」という心の下にあるのは「関心をもつこと」「自分で考える事」への放棄とも言えます。

人は間違うこともあるのです。自分だって間違うのですから、相手に対して、完璧な情報を伝えろ、ということは出来ないはず。どうやら我々も「少しは疑うこと」をトレーニングする時期に来ているようです。数パーセントまたは数十パーセント疑ってみて、相手が間違っていた時に、「ああ、そんなこともあるだろうなと思った」と許す寛大さ、リスクや対策を考えておく賢明さが必要な気がします。

「疑うこと」と「信じること」は反対のことではありません。「疑うこと」と「信じること」は表裏一体。信じるものを見つけるために疑うことも必要。そして、100%でなくても

「信頼できるもの」を見極める目を持つことです。万が一裏切られたらしょうがないという覚悟で向き合っていくことが、お互いの信頼関係を築いていくと思うのです。(「上機嫌に生きる」より)

⇒

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

全国の通所介護のロールモデルとして位置付けられるのはどこか。エントリーした1831事業所の中から5つが選出される。

日本デイサービス協会は今月15日に、日頃から優れた取り組みを行っている事業所を認定する「デイサービス5選」の結果をオンラインイベントで発表する。

オンライン発表会の視聴予約はこちらから

今は事業者が新たな取り組みの実践を求められる変革の時代。模範となる先駆的な通所介護の姿を広く発信することで、好事例の共有・横展開につなげる狙いがある。

厚生労働省は1日、介護職員の処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ支援加算の算定に欠かせない計画書・実績報告書の新たな様式を公表した。

介護現場の事務負担の軽減に向けて、従来の様式から更なる簡素化を図った。来年度分の計画書、今年度分の実績報告書から適用する。

介護保険最新情報のVol.1132、Vol.1133で関係者に広く周知している。

厚労省は今回、前年度の賃金との比較を細かく求めないなど入力内容を削減。複数の事業所を運営している法人については、賃金総額や賃上げ額などの事業所ごとの記載を不要とし、法人単位の確認で済むようにした。

⇒

厚生労働省は来月から、高齢者の生活支援などを市町村がそれぞれ展開する介護保険の総合事業について、「充実に向けた検討会」を開催する。

要支援の高齢者を対象とする訪問型・通所型サービスなどを提供する体制が、必ずしも十分に構築されていない現状を打開する手立てを話し合う。

各地域の実態を把握して課題を整理するほか、受け皿の整備や担い手の確保などにつなげる具体策を議論する。地域住民も含めた多様な主体の参画を促す手法も俎上に載せる。

厚労省は昨年末にまとめた審議会の意見書に、要介護1と2の高齢者に対する訪問・通所介護を総合事業へ移す構想の是非について、2027年度の制度改正までに結論を出すと明記した。新たな検討会はこうした今後の動きにも影響を与えそうだ。

厚労省は3月中に初会合を開催し、今年夏を目途に取りまとめを行う計画。総合事業の充実に向けた工程表も策定し、それに沿って受け皿の整備などを集中的に推進したい考えだ。(介護ニュースより)

⇒

介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A 試用期間の延長は、あらかじめ就業規則上に延長の可能性や延長する期間が明示されており、合理的な理由があれば可能であるとされています。試用期間を延長する場合は、本人に延長することを伝えなければなりません。

詳細解説:

1.試用期間とは試用期間とは、事業所が、採用した職員の勤務態度や能力、仕事への適性を見

極めて、本採用にするか否かを判断するための期間のことをいいます。労働契約を解消できる「解約権留保付き」の労働契約が締結されている期間とされ、業務遂行上の問題があり、指導・注意を行っても改善しない場合には、試用期間中または試用期間満了で労働契約の終了(解約権の行使)を検討することになります。

この解約権の行使は解雇に該当します。試用期間中または試用期間満了時の解雇は、通常の解雇よりも緩やかに判断されるといわれますが、自由にできるということではなく、合理的かつ社会通念上相当な理由が必要です。

2.試用期間の延長

職員の適性等を試用期間で判断することが難しい場合、試用期間を延長することが考えられます。この場合、あらかじめ就業規則に延長の定めが必要です。また、試用期間中は、職員が不安定な地位に置かれることになるため、合理的な範囲を超えて長期間に及ぶことは認められません。一般的には 3~6 ヶ月程度が妥当な期間と考えられているため、今回のケースでは、延長の期間が 3 ヶ月程度であれば、公序良俗に反するとまではいえないでしょう。

なお、試用期間の延長を行うには、試用期間満了までに本人への告知が必要なため、実務上、遅くとも試用期間満了の 1 週間前までには、本人と面談の上、延長することを伝えるべきでしょう。実際には、試用期間を就業規則や労働契約書に定めている一方で、本採用の判断基準が曖昧な事業所も多く見られます。本採用の判断基準を確認し、新規採用者に改善点や能力不足の点があれば注意や指導、定期的な面談を行うなど、戦力化に向けたフォローも重要です。

相手の期待を裏切ることをこわがらない

~人はだれでも自分を幸せにする力がある~

「親の期待にこたえられなかった」「子どもにいつも寂しい想いをさせている」「彼に喜ばれるような自分になれていない」「上司の期待になかなか応えられない」・・・・

全ての人は、罪の意識を抱えて生きているようです。何にも悪いことはしていないのに、相手の期待に応えられないというだけで・・・・。

やさしい人ほど、相手の気持ちがわかるため罪悪感で自分を責めてしまいます。「自分の幸せを一番に」とか「しょうがないことだ」と自分を納得させようとしても、大好きなひとのこと考えると、胸が痛むでしょう。

私も様々な場面で、「申し訳ない」と罪悪感を覚えることがありました。相手の期待に応えられなかった代わりに、自分が貫きたいと思うのは、どんなことがあっても、幸せであることです。

あなたは、相手の期待に応えようとして、その結果、自分をゆがめてしまっても幸せですか?

こんなとき「自分をとるか」「相手をとるか」の構図になっているようですが、そうではありません。あなたが期待に応えても、応えられなかったとしてもその人は幸せになれます。

もちろん、助けを必要としている場合は、それに応えたいものですが、だれであっても自分で幸せになる力があるのです。「自分が~しなければ、相手は幸せになれない」というものは傲慢な考え方であり、相手の立場の機会を奪うことにもなります。自分がどうであろうと「あの人は幸せになれる」と信頼しましょう。

同じように、自分も相手に期待を押し付けないことが、お互いの幸せになります。

「相手に期待せず、自分に期待すること」が大事。

これ以上、自分や相手を責めるのはやめにしましょう。

相手の期待を裏切ることを怖がる必要はありません。それぞれに幸せは、それぞれに責任があります。人は誰でも、自分で幸せになる力があるのですから。

(「上機嫌で生きる」より)

福利厚生と聞いて、思い浮かぶ制度はどのようなものでしょうか?

慶弔給付、財産形成、各種補助といった現金での給付が一般的だった事業者による福利厚生施策。近年では、ワークライフバランス支援、自己啓発など、多様化が進行しています。

本コラムは、独立行政法人労働政策研究・研修機構による、【企業における福利厚生施策の実態に関する調査―企業/従業員アンケート調査結果―】を基に作成しています。

URL:https://www.jil.go.jp/institute/research/2020/documents/203.pdf

福利厚生施策とは?

福利厚生とは、「給与や賞与とは別に、事業者(企業)が従業員とその家族に提供する健康や生活へのサービス」 と定義されることが一般的です。

福利厚生は、大きく分けて、「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2つに分けられます。「法定福利厚生」とは、健康保険や厚生年金保険 等法令によって事業者に義務付けられているものをいい、「法定外福利厚生」は、「法定福利厚生」以外の事業者が自発的に行うものをいいます。

「法定福利厚生」は法令で定められたものである為、一般的に「福利厚生」というと、「法定外福利厚生」をイメージする方が多いと思います。

「法定福利厚生」も「法定外福利厚生」もその費用について、税務上損金算入が認められていますが、「法定外福利厚生」を損金算入する場合には、一定の要件を満たす必要があります。

要件1:全ての従業員が利用できる(機会の平等性)

例えば、従業員全員が1カ所の事業所に勤務する場合の食堂費用の補助は、全ての従業員に等しく機会が与えられていると言えます。

一方で、複数の(かつ遠方の)事業所に分かれて勤務する場合で、特定の事業所にのみ食堂を設置し、食堂費用を補助した場合は、食堂の無い事業者で勤務する従業員には、福利厚生を受ける機会が与えられていない為、等しく機会が与えられているとは言えません。

全ての従業員に均等に機会が与えられていない福利厚生制度は、費用処理が認められない可能性があります。

要件2:サービスとして金額が常識の範囲内であること(金額の妥当性)

妥当かどうかの判断は国税局から指針が示されています。例えば、慶弔見舞金であれば、10,000円から30,000円程度、交通費であれば、距離に応じた金額上限 等 が示されています。

要件3:現金(換金性の高いもの)支給でないこと

賞金、旅行券や金券といった現金や換金性が高いものは、福利厚生費用ではなく、給与として取扱われます。給与として損金算入はされますが、福利厚生費用ではない為、源泉所得税の徴収の対象となります。

要件についての詳細は国税庁のホームページで事例が紹介されています。

国税庁HP:

交際費等と福利厚生費との区分

給与所得となるもの

福利厚生施策の実態

【企業における福利厚生施策の実態に関する調査―企業/従業員アンケート調査結果―】では、企業における福利厚生制度・施策の現状や従業員のニーズを探るため、事業者(企業)と従業員の双方にアンケート調査を実施しています。

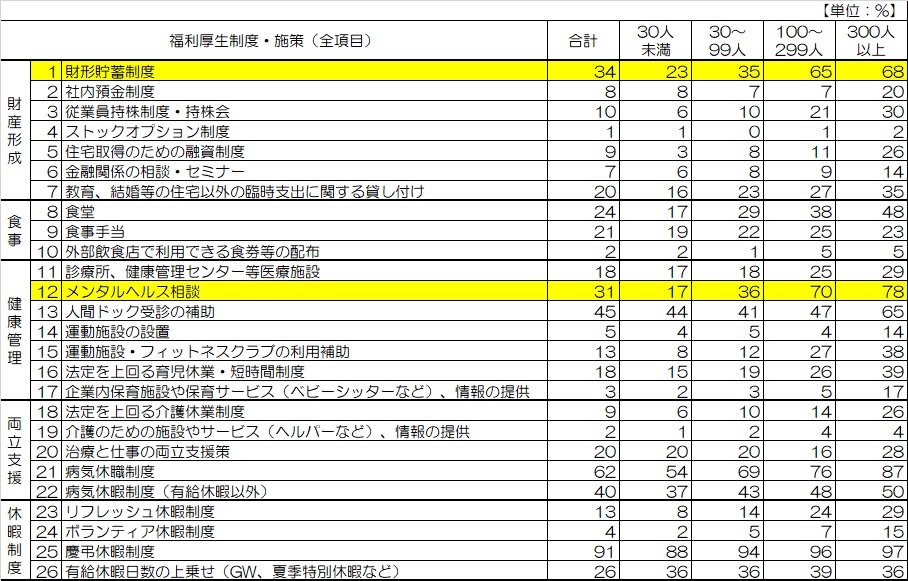

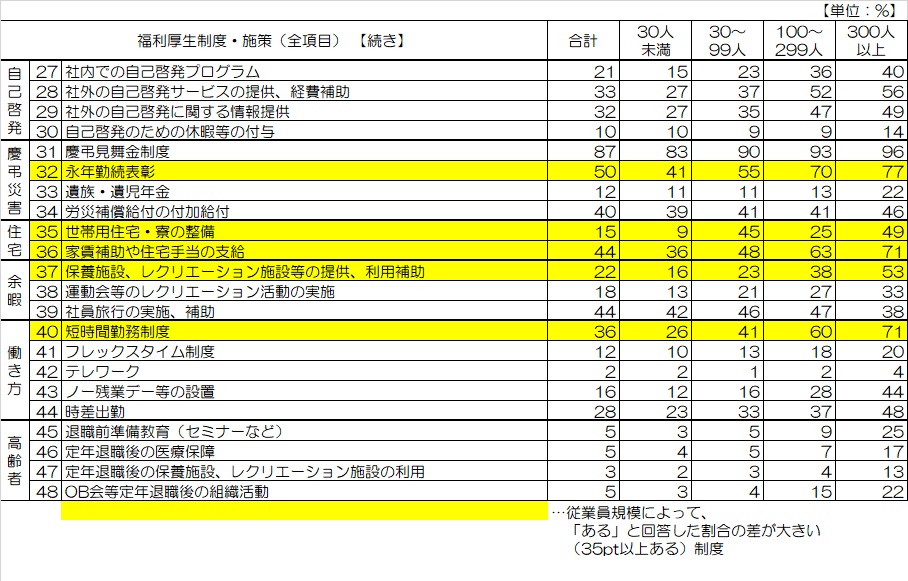

福利厚生制度・施策について「施策の有無」の設問では、「ある」の割合が最も高かった制度は「慶弔休暇制度」(87%)となっており、従業員の規模別で見ても、大きな差はなく、ほとんどの事業者で実施されている制度・施策となっています。

一方で、上図の通り、従業員が30人未満の事業者と300人以上の事業者間で差が大きい項目は、財形貯蓄制度、メンタルヘルス相談、永年勤続表彰、世帯用住宅・寮の整備、家賃補助や住宅手当の支給、保養・レクリエーション施設等の提供・利用補助、短時間勤務の7項目となっています。

財形貯蓄制度、寮の整備、保養施設・レクリエーション施設 等は対象となる従業員の人数が多くないと成り立たない制度ですし、短時間勤務 等も少ない従業員で事業を運営していると、導入しにくい制度です。家賃補助、住宅手当 等は、事業者にとっての経済的な負担が大きいことが導入に至っていない理由と思われます。

分類で見ると、休暇制度に関する項目では、従業員規模による差が小さく、健康管理、自己啓発、住宅、働き方に関する項目では、全体的に差が大きい傾向があります。

これは、従業員規模が大きい事業者では、長期間の雇用を前提として、社内での人材育成を念頭に置いている事業者が多い一方で、従業員規模が小さい事業者では、一般的に、若年者が多く、離職率も高い為、健康管理、自己啓発までをカバーしきれていないケースが想定されます。

住宅や働き方に関する項目も、単に費用負担金額が大きいという問題に加えて、転勤を前提としていないや、長期的なライフプランに沿った働き方を前提としていない といったハードルがありそうです。

従業員は何を望んでいるのか?

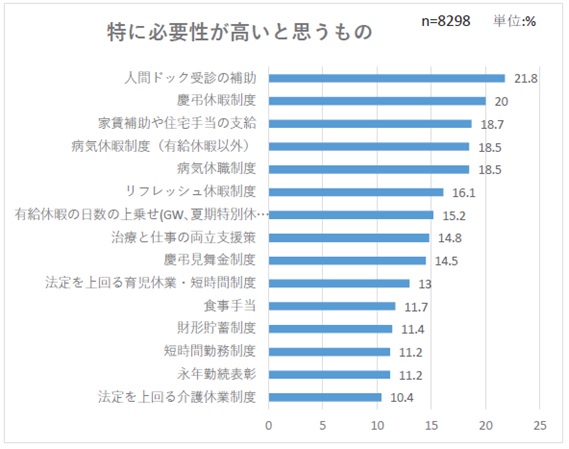

従業員に特に必要性が高いと思う制度・施策についての設問では、「人間ドック受診の補助」に次いで、「慶弔休暇制度」、「家賃補助や住宅手当の支給」、「病気”休暇”制度」、「病気”休職”制度」などがあがっています。「福利厚生」と聞いて、一般的に思いつく項目が挙げられており、従業員は”オーソドックスな福利厚生”を望んでいる傾向が見えます。

福利厚生施策の有無が与える影響

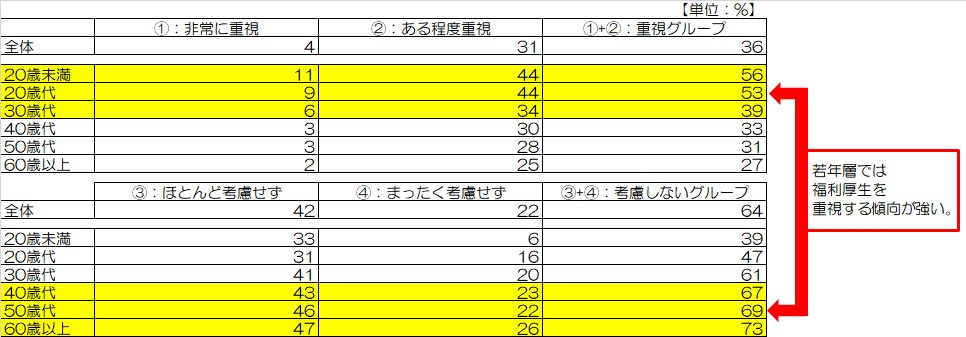

現在の勤め先を選ぶ時に、福利厚生制度の内容を重視したかという設問では、全体では、「非常に重視した」と「ある程度重視した」と回答した人(重視グループ)の合計が35.7%、「ほとんど考慮しなかった」と「全く考慮しなかった」と回答した人(考慮しないグループ)の合計が63.8%となっており、一見すると、職場選びの際に福利厚生は重視されていない様に見えます。

しかし、年齢毎にデータを分解してみると、30歳代と40歳代を境にはっきりと、重視グループと考慮しないグループが逆転していることが分かります。

40歳代以上の中年世代と、30歳代以下の若年世代では、勤め先に対する福利厚生への期待値に差があります。

新卒時代から、求人募集をする時に、インターネットのまとめサイト 等で、事業者(企業)の評価や働きやすさ等を検索するカルチャーの境目と合致しているように思います。若年世代では、[事業者名 福利厚生]などの検索ワードで表示されるあらゆる情報を得ようとするカルチャーがあると言えるでしょう。

手軽に始められるパッケージ型福利厚生

従業員規模が小さい事業者の中には、福利厚生の重要性は認識しているが、運用できる人材がいない、何から始めればいいか分からないという事業者も多くいるようです。

そんな事業者におススメなのが、月額制で始められる、パッケージ型の福利厚生サービスです。少額の初期費用と、月額×従業員数というシンプルな料金形態で手軽に始められることが利点として挙げられます。

また、大企業でも採用されているサービスも多く、サービス提供会社のホームページを見れば、誰もが知っている会社の事例紹介があるサービスも多くあります。

上記の通り、特に30歳代以下の世代に求人訴求したい事業者様は、是非ご検討下さい。

⇒

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

「遠くに暮らす家族との会話が増えるほど、何かとよい影響が現れる」

・・・・チカク社と国立長寿医療研究センターとの共同研究結果だそうです。

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認くださいませ。

⇒