介護

日本介護支援専門員協会は今年度から、親などの介護をする人が仕事を続けられるように支援するスキルを持った「ワークサポートケアマネジャー」の養成を始める。

新たな養成研修を7月から開催する。これを修了した人を協会公認のワークサポートケアマネとして認定していく。今年度、まずは50人程度の養成を目指す。会員を対象に希望者の募集を今月6日から開始したところ、その日のうちにすぐ定員に達したという。

いわゆる「介護離職」が大きな社会的課題として顕在化するなか、その解消に向けてケアマネにも一定の役割を期待する声が上がっていることを踏まえた取り組みだ。

協会の柴口里則会長は今月4日の会見で、「仕事と介護の両立を支援するスペシャリストを養成・認定する仕組みを、協会としてしっかり作っていく。今季は50人ほどだが徐々に増やしていきたい」と説明。「自分たちの守備範囲を広げていくことは、我々に対する社会的な評価の向上にもつながっていく」とも述べた。

ワークサポートケアマネの養成研修カリキュラムは、協会が厚生労働省や専門家などの協力を得て練り上げたもの。動画視聴型が2日間、参集型が2日間、全4日間の日程となっている。労働関係法令の"いろは"はもちろん、仕事と介護の両立に関する幅広い知識・技術を修得できる内容だ。最終日には認定試験もある。

協会は直ちに定員に達したことを受け、追加的な養成研修を開催する方向で調整中。詳しい日程などは決まり次第アナウンスするという。(介護ニュースより)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

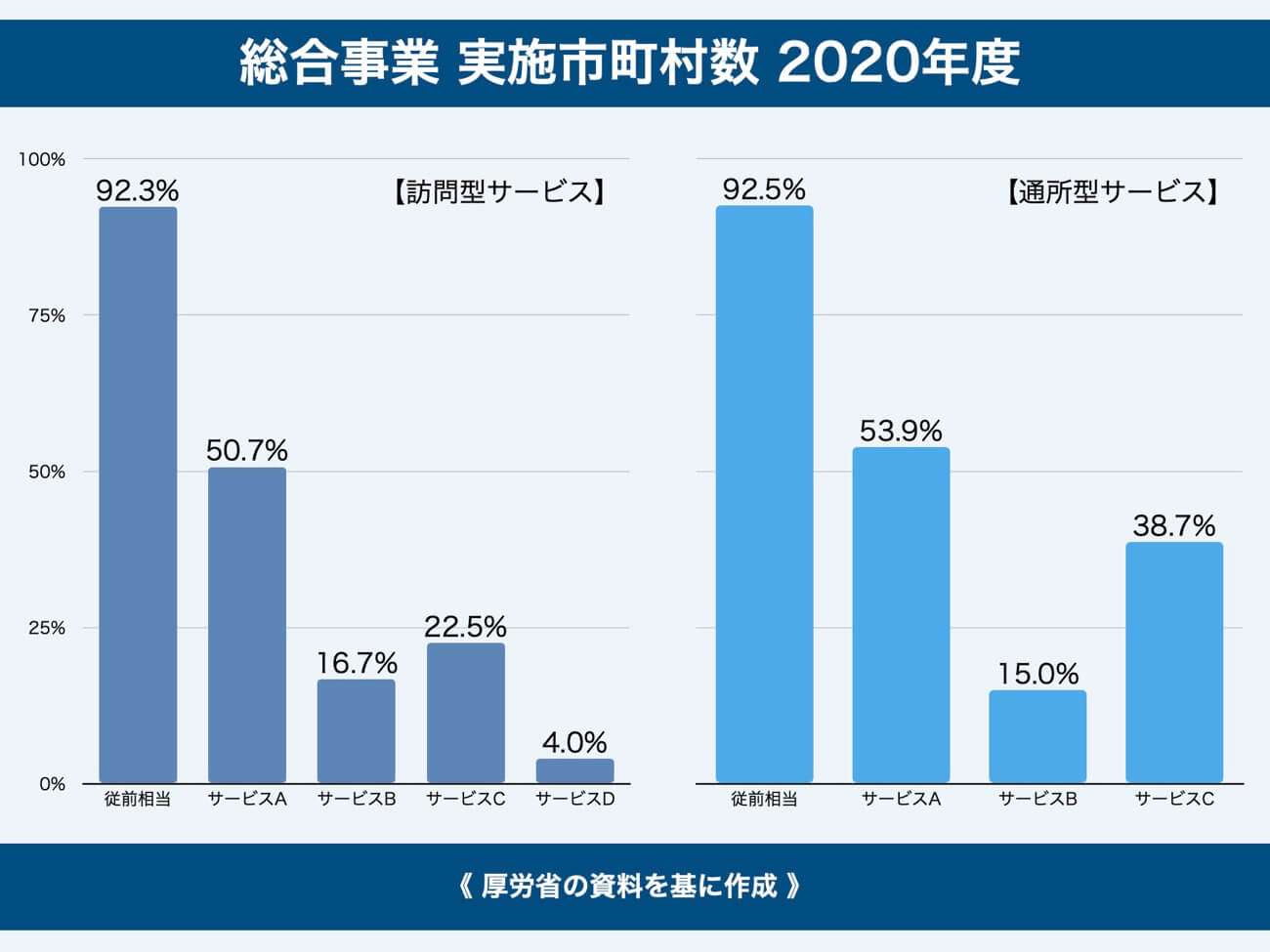

要支援の高齢者らを対象とする介護保険の総合事業の訪問型、通所型サービスについて、厚生労働省が2020年度の市町村の実施状況をまとめて公表した。

訪問型、通所型ともに、人員配置などの基準を緩和した「サービスA」を実施している市町村は5割強。ボランティアなど住民が主体となる「サービスB」を実施しているのは、全体の2割に満たなかった。厚労省のまとめは表の通りだ。

特に住民主体の「サービスB」が十分に広がっていない実態が改めて浮き彫りになった。「従前相当」しか実施していない市町村は、訪問型が36.5%、通所型が30.4%。いずれも依然として3割超あることも分かった。

厚労省はこうした調査結果を、次の制度改正に向けた議論を行う審議会の会合に報告。引き続き訪問型、通所型の"多様なサービス"の展開を図る意向を示した。審議会の委員からは、「サービスB」などの普及に向けた施策を強化するよう促す声があがった。(介護ニュースより)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

障害者総合支援法の見直しに向けた議論を重ねてきた社会保障審議会・障害者部会が13日、これまでの議論を総括した報告書をまとめた。

地域生活の支援の拡充が大きな柱の1つ。グループホームの機能の強化を図ること、相談を受ける体制の整備を加速させることなどを打ち出した。

厚労省はこの報告書を基に、障害者総合支援法の改正案を策定する方針。担当する社会・援護局の関係者は、「できるだけ早く法案を提出すべく準備していく。仮に今年の臨時国会が召集されるのであれば、そこにも間に合うように作業を進めていきたい」と話した。

報告書では見直しの基本的な考え方として、

◯ 障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり

◯ 社会の変化に伴う障害者のニーズへのきめ細かな対応

◯ 持続可能で質の高い障害福祉サービスの実現

の3点を軸に据えている。

グループホームについては、その支援内容に1人暮らしを希望する人へのサポートや退居後の相談などが含まれることを、法律上明確化すべきと明記。1人暮らしなど本人が希望する地域生活の実現に向けた選択肢を増やす観点から、新たなグループホームの類型を検討していく構想も盛り込んだ。

また、地域で中核的な役割を担う「基幹相談支援センター」の設置を市町村の努力義務とするなど、相談体制の整備を進める具体策を講じることも提言。あわせて、緊急時の対応や一時的な受け入れなども行う「地域生活支援拠点」の設置を、市町村の努力義務と位置付けることも求めた。

厚労省はこのほか報告書に、障害福祉分野でもデータベースを構築することや「居住地特例」を見直すことなども書き込んでいる。(介護ニュースより)

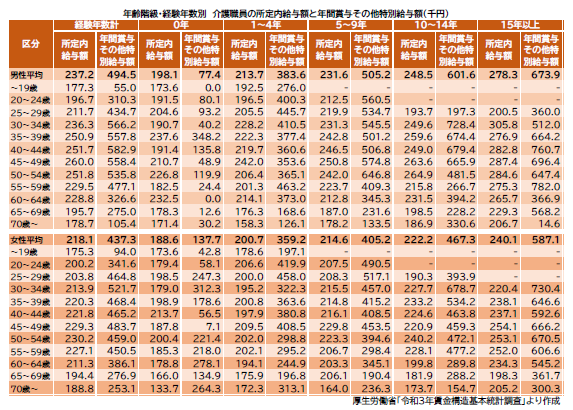

今年3 月に厚生労働省から、産業や職種別等の賃金に関する2021 年の調査結果※が発表されました。ここではその中から、介護職員の給与に関するデータをみていきます。

男性の平均は23.7 万円

上記調査結果から、介護職員の給与をまとめると下表のとおりです。

男性の経験年数計では、所定内給与額の平均が23.7 万円、年間賞与その他特別給与額(以下、年間賞与等)の平均は49.5 万円でした。年齢階級別にみると、所定内給与額は45~49歳が26.0 万円で最も高く、35~54 歳の年齢階級で平均を超えています。年間賞与等は40~44 歳が58.3 万円で最も高くなりました。

女性の平均は21.8 万円

女性の経験年数計をみると、所定内給与額の平均が 21.8 万円、年間賞与等の平均は 43.7 万円となりました。年齢階級別の所定内給与額は50~54 歳が最も高く、35~59 歳までの年齢階級で平均を超えています。年間賞与等は 30~34 歳が 50 万円を超えて最も高くなりました。その他は 40 万円台以下という状況です。

貴施設での採用時等における給与水準等の参考になりましたら幸いです。

※厚生労働省「令和3 年賃金構造基本統計調査」

ここで紹介したデータは10~99 人規模の企業における2021 年6 月分の所定内給与額です。所定内給与額は、労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により支給された現金給与額のうち、超過労働給与額を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額です。年間賞与その他特別給与額は2020 年の1 年間における賞与、期末手当等特別給与額です。詳細は次のURL のページから確認いただけます。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450091&tstat=000001011429&cycle=0&tclass1=000001164106&tclass2=000001164107&tclass3=000001164111&tclass4val=0

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

社会福祉法人は、公益性・非営利性を確保し説明責任を果たすために、一定の規模を超える場合に、会計監査人の設置が義務付けられています。社会福祉法人制度改革の一環として、2017 年度より実施されています。

対象拡大の時期は、依然として検討中

現在、会計監査人の設置が義務付けられているのは、「前年度の収益が30 億円超、又は、負債が60 億円超の法人※1」です。

※1 前年度の決算における法人単位事業活動計算書(第2号第1 様式)の「サービス活動増減の部」の「サービス活動収益計」が30 億円超の法人、又は法人単位貸借対照表(第3 号第1 様式)の「負債の部」の「負債の部合計」が60 億円超の法人

この対象は当初、段階的に拡大予定※2 でしたが、2019 年の改正で凍結されています。

※2 当初の実施要綱では、2019 年度に「収益20 億円超又は負債40 億円超」、2021 年度で「収益10 億円超又は負債20 億円超」まで対象を広げる計画でした。

対象拡大の再開時期は未定ですが、現在も拡大の方向で検討されている向きに変わりはありません。上述のとおり「前年度」の金額で判断されますので、将来的に対象となることが想定される法人においては、心づもりが必要となってきます。

厚生労働省によると、令和3 年度は527 の社会福祉法人が会計監査人を設置しています。うち130 法人は設置義務のない任意設置でした。

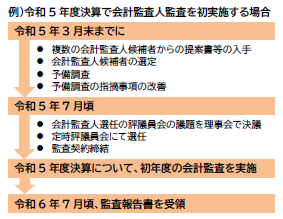

実施までのスケジュール

会計監査人を設置することとなった場合のスケジュール例を、下図にまとめました。

ご覧のように、監査の実施初年度に先立ってさまざまな手順が生じ、長い準備期間を要します。特に「収益20 億円超又は負債40 億円超」の法人におかれましては、今後の動向にも注視いただき、備えられますことをお勧めいたします。

厚生労働省「社会福祉法人制度」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-fukushi-houjin-seido/index.html

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

厚生労働省では、有期契約労働者を正社員に転換する際や有期契約労働者の処遇の見直しを行う際の支援として、「キャリアアップ助成金」を設けていますが、2022年4 月より、対象者見直しなどの変更が行われました。以下では、同助成金の正社員化コースと短時間労働者労働時間延長コースの内容をとり上げます。

1. 正社員化コース

このコースは、有期契約労働者等を正社員に転換した場合等に、助成金が支給されるものです。支給額は以下のとおりです。

①有期契約労働者を正社員に転換した場合

1 人当たり57 万円[42万7,500 円]

②無期契約労働者を正社員に転換した場合

1 人当たり28 万5,000 円[21万3,750 円]

①と②を合わせて、1 年度1 事業所当たり支給申請上限人数20人までです。

なお、派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する場合等には支給額の加算措置があります。

昨年度までは、有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成がありましたが、廃止されました。また、10 月1 日以降の正社員転換から、「正社員」と「非正規雇用労働者」の2 つの定義が変わります。定義が変わることで、要件に該当しなくなる可能性があるため、事前に確認しましょう。

2. 短時間労働者労働時間延長コース

このコースは、短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険の被保険者とした場合に助成金が支給されるものです。支給額は以下のとおりです。

①週所定労働時間を3 時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合

1 人当たり22 万5,000 円[16 万9,000 円]

②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに、基本給を昇給し、新たに社会保険に適用した場合

1 時間以上2 時間未満:1 人当たり5 万5000 円[4 万1,000 円]

2 時間以上3 時間未満:1 人当たり11 万円[8 万3,000 円]

①と②を合わせて、1 年度1 事業所当たり支給申請上限人数45人までです。

社会保険の適用拡大を進めるために、①について昨年度までは週所定労働時間が5 時間以上の延長を必要としていましたが、3 時間以上に要件が緩和されました。また、②については、2024 年9 月30 日までの暫定措置です。

キャリアアップ助成金の申請にあたっては、労働者の処遇改善が図られていない場合など、助成金の趣旨・目的に沿った取組みと判断されない場合には、不支給となります。また、この助成金にはさまざまな要件が設けられており、厚生労働省のサイトにQ&Aが掲載されています。活用を検討される場合は事前に確認しましょう。

※[ ]はいずれも中小企業以外の額です。 ※生産性の向上が認められる場合には支給額の加算があります。

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

6月15日は、父の日です。

普段、なかなか気恥ずかしくて言いづらい

「ありがとう」の気持ちを伝えましょう。

そこで本日は、父の日にちなんで、

父親としての生きざまを見事に示した

ある人物に光を当てます。

「生きるということは一度しかない。

リハーサルなんかありはしない。

たった一度だけである。

行徳哲男(日本BE研究所所長)※『致知』1986年7月号より

└───────────────────────┘

人の出会いも一期一会であり、今を完全に燃焼し尽くした時、

人間には希望や夢や野望やロマンが生まれてくるのである。

私にこんなすさまじい教えを

教えてくれた1人の若者がいた。

富山県の砺波(となみ)という町で、

ガンで亡くなった井村和清さんである。

彼は医師であったが、

右膝に巣くった悪性腫瘍の転移を防ぐため、右脚を切断した。

しかし、その甲斐もなく、腫瘍は両肺に転移していた。

そして昭和54年1月、亡くなったのである。

享年31歳であった。

彼は医師であったから、自分の病状をよく知っていた。

だから彼には明日はなかった。

その彼が遺書を残している。

その遺書は『ありがとう、みなさん』と題されている。

彼は2人の子供に

「心の優しい、思いやりのある子に育ってほしい」と書き、

「私は今、熱がある。咳きこんで苦しい。

私はあと、いくらもお前たちのそばにいてあげることができない。

だから、お前たちが倒れても手を貸してあげることができない。

お前たちは倒れても倒れても自分の力で立ち上がるんだ。

お前たちがいつまでも、いつまでも、幸せでありますように。

雪の降る夜に父より」

そしてまた彼は、こんな遺書も残していた。

「ようやくパパと言えるように

なった娘と、まだお腹にいる

ふたりめの子供のことを思うとき、

胸が砕けそうになります。

這ってでももう1度と思うのです。

しかし、これは私の力では、

どうすることもできない。

肺への転移を知った時に覚悟はしていたものの、

私の背中は一瞬凍りました。

その転移巣はひとつやふたつではないのです。

レントゲン室を出るとき、私は決心していました。

歩けるところまで歩いていこう。

その日の夕暮れ、アパートの駐車場に車を置きながら、

私は不思議な光景を見ていました。

世の中がとても明るいのです。

スーパーへ来る買い物客が輝いてみえる。

走りまわる子供たちが輝いてみえる。

犬が、垂れはじめた稲穂が、雑草が、電柱が輝いてみえるのです。

アパートへ戻ってみた妻もまた、

手をあわせたいほど尊くみえました」

「郷里へ戻ると父が毎朝、近くの神社へ私のために

参拝してくれていることを知りました。

友人のひとりは、山深い所にある泉の水を汲み、

長い道程を担いできてくれました。

『これは霊泉の水で、どんな病気にでも効くと言われている。

俺はおまえに何もしてやれなくて悲しいので、

おまえは笑うかもしれないが、これを担いできた』

彼はそう言って、1斗(18リットル)以上もありそうな

量の水を置いてゆきました。

また私が咳きこみ、苦しそうにしていると、

何も分からぬ娘までが、私の背中をさすりに来てくれるのです。

みんなが私の荷物を担ぎあげてくれている。

ありがたいことだと感謝せずにはいられません。

皆さん、どうもありがとう。

這ってでももう1度戻って、

残してきた仕事をしたいと願う気持ちは強いのですが、

咳きこむたびに咽喉をふるわせて出てくる血液を見ていますと、

もはやこれまでか、との心境にもなります。

どうも、ありがとう。」

日一日と悪化する病気に、もう猶予はできない。

ここまでくれば、いつ机に向かうことができなくなるかもしれない。

とにかく『あとがき』を書くことにした。

「頼みがあります。

もし私が死にましたら、残るふたりの子供たちを、

どうかよろしくお願い致します。

私が自分の命の限界を知ったとき、

私にはまだ飛鳥ひとりしか子供はありませんでした。

そのとき、私はなんとしても、もうひとり子供が

欲しいと思ったのです。

それは希望というよりは、

むしろ祈りのようなものでした。

祈りは通じ、ふたりめの子供が

妻の胎内に宿ったのです。

妻はこれはあなたの執念の子ね、と言って笑いましたが、

私はどうしても、妻と飛鳥を、母ひとり子ひとりに

したくなかったのです。

3人が力を合わせれば、たとえ私がいなくても、

生きぬいてゆける。

妻がもし艱難に出逢うことがあっても、

子供たちふたりが心を合わせれば、

細い体の妻をきっと助けてくれる。

そう信じています」

そして、彼の死後、

「誰よりも悲しむであろう父母を慰めてやって下さい」と頼み、

「ありがとう、みなさん。

世の中で死ぬまえにこれだけ言いたいことを言い、

それを聞いてもらえる人は滅多にいません。

その点、私は幸せです。

ありがとう、みなさん。

人の心はいいものですね。

思いやりと思いやり。

それらが重なりあう波間に、

私は幸福に漂い、眠りにつこうとしています。

幸せです。

ありがとう、みなさん、

ほんとうに、ありがとう」

1人の若者が生きることの大事さを

教えてくれた生の記録である。

彼は最後の最後まで、

人間万歳を歌いあげたのである。

最後の最後まで「ありがとう」をいい続けたのである。

生きるということは1度しかない。

リハーサルなんかありはしない。

たった1度だけである。

→

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A 「採用での失敗は、育成でカバーすることは難しい」とも言われます。

どのような人を採用するか、これは言うまでもなく、事業運営の中で最も重要な事項といっても過言ではないでしょう。社員の定着のためには「定着するような人材を採用する」といった方が現実的かもしれません。しかし、実際には人手不足の際には、「応募してくれた方は、多少気になる点があってもほとんど採用する」という状況は、決してめずらしいことではありません。このようなことを繰り替えしていると「すぐに辞めるような人」を採用していることになりかねません。

それでは「辞めない人材」とはいったいどんな人材なのでしょうか。それは法人理念に共感できる職員を選ぶことです。理念に共感できるとは、法人として「大切にしたい価値観」の共有ができる方と言ってもいいかもしれません。

現場が人手不足の状況なので、ついつい早く人を「補充」したいという考えから、候補者の過去の経験、職務のスキル、資格などを重視した基準で採用を決定する場合も多いと思います。ただ、結果として、このような情報は、意外とあてにならないという経験をされた経営者も多いのではないかと思います。そこで、重要なのは「その方の価値感が法人の価値観や考え方に合うかどうか」ということになるのですが、問題はそれをどのように見極めるか、ということになります。もちろん、価値観が垣間見れるような質問内容を、事前にしっかり準備しておく必要がありますし、その結果を面接官複数の目で見て、客観的な指標にまで落とし込んでいくことをお勧めしています。

一方、候補者もそれなりに準備をして面接に臨みますので、なかなかホンネの部分までは見極めるのは難しいものです。ある法人の理事長は、法人創設の経緯や経営理念をできる限りわかりやすく、そして何度も何度もしつこいぐらいに伝え(これが重要ということです)、それを聞いている表情や反応で、十分判断できるということをおっしゃいます。また、ある施設長は、事前に施設見学(かなり細部にわたる現場見学)を行っていただき、そこで感じた内容を、どれだけ自分の言葉で伝えられるかをみている、と言います。このような方法ですと、事前の準備ではなく、過去の経験が本人の言葉で出てくることが多く、その方の現在の感じ方や価値観が、よりリアルに伝わってくるといいます。

下記に面接のときの質問の留意点をお伝えいたしますのでご参考にしてください。

- 具体的な内容を質問する

漠然とした回答ではなく、具体的な回答を聞くことで本音を見出します。

・「なぜこの仕事を選んだのか、人の役に立つとはということは、どういうことなのか

具体的に言ってください」

・「採用された場合、あなたの能力をどういった仕事に活かしたいですか。具体的にこたえてください」

- 人間関係についてどう考えているか確認する。

人間関係の関する質問は、入職後のトラブル回避にためにも非常に重要です。

・「入職後、法人とあなたの方向性や想いが異なる時、あなたはどのようにしますか?」

・「同僚との意見が食い違う場合、あなたは意見を通しますか、黙りますか、また通すとしたらどんな方法で?」

- 求職者からの質問を引き出す

面接試験で一通り質問が終わったら、必ず求職者に対して質問がないか確認します。面接が終わったという安心感から本音が見え隠れすることがあり、人間性を確認できることもあるようです。求職者が質問する内容は、採用された場合のことを想定していることが多いため、「どの部分に興味を示しているか=本当の志望動機」がわかることも多いように思います。

→

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

政府の「デジタル臨時行政調査会」が3日にまとめた"アナログ規制"の一括見直しプラン − 。生産性の向上を阻害する旧来のルールの一掃を掲げており、その中で特養や老健などの運営基準も取り上げられている。

介護サービスに関わらない事務職員の人員配置基準を緩和し、例えばテレワークなどが可能なことを明確にする方針を打ち出した。今後の深刻な人手不足などに対応していく狙い。具体策は厚生労働省の審議会などで詰めていく。

現行の特養の基準では、事務職員などを「(特養に)置かなければならない」と規定されている。老健にも類似の決まりがあるが、デジタル臨調はこれらを"アナログ規制"と判断。撤廃していくことに決めた。

今回の一括見直しプランにはこのほか、訪問介護や居宅介護支援、福祉用具貸与などの管理者の常駐を改めることも盛り込まれている。(介護ニュース)

→

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

政府は7日、岸田文雄首相が掲げる「新しい資本主義」のグランドデザインをまとめた。今年の「骨太の方針」とともに閣議決定した。

グランドデザインでは改めて賃上げを重点施策に位置付け、介護・障害福祉職員の処遇改善にも言及。仕事内容に比して適正な水準まで収入が上がり必要な人材が確保されるか、という観点から公的価格の更なる見直しを検討するとした。

一方の「骨太の方針」にも、「必要な人材が確保されることを目指し、現場で働く方々の更なる処遇改善に取り組んでいく」と明記した。「処遇改善を進めるに際して費用の見える化などの促進策を講じる」とも記載。施策の実効性がより高まるよう、介護報酬の分配のあり方などを議論していく構えをみせた。

焦点の給付費の削減策には踏み込んでいないが、「給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの構造を見直し、能力に応じて皆が支え合うことを基本とする」と説明。「給付と負担のバランスや現役世代の負担上昇の抑制を図る」との考えも示した。

岸田首相は7日の会合で、「次は実行。参議院選挙後に、本日決定した方針を前に進めるための総合的な方策を具体化する」と表明。山際大志郎担当相は夜の会見で、「財政健全化の旗は降ろさない。一方で、新しい資本主義の実現に向けて必要なものにはしっかりと予算を付けていく」と述べた。(介護ニュース)

→

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)