介護

皆さん、こんにちは!

今日は、チームワークについて

皆さんと考えてみたいと思います。

介護の現場だけでなく

どこの職場でも、仕事をする限り

チームワークの大切さを感じない

方はいないのではないかと思います。

では、みなさんにお聞きします。

チームワークをつくり上げる為

日頃どんなことをなさっていますか?

コミュニケーションを頻繁にしたり

チーム目標を掲げたり、仕事以外

のイベントを盛り上げたり・・・・

特にリーダーの方々は、御苦労されて

いらっしゃるのではないかと思います。

良いチームワークを創る為には・・・

大切な事は、リーダーの原点に戻り

やはり上司と部下の

1対1の信頼関係を創り上げる事の

ように思います。

部下の方は、上司から「認められ」

信頼関係が出来ると、心が安心し

満たされます。そして、前向きに

仕事に取り組もうとしてくれます。

そして、心の余裕が出来てくると

周りの人を助けよう、という気持ち

になります。

部下がこのような気持ちになりますと

今度は、横の繋がりが強くなり、自然と

協力関係が作られてきます。

上司にとって、リーダーにとって

大切なのは、部下のひとりひとりと

の絆、信頼関係をつくる上げることが

基本になるように思います。

そして、上司が中心になり、

部下ひとりひとりと信頼関係が

できてくると、部下同士の

横の繋がりは、自然と強く

なっていきます。

最初から、チームワークを

良くするには、という事で

何か特別な事をしなくても

部下との1対1の関係を

築き上げることに、努力

していけば、自然と

チームワークは出来てくる、

そんなふうに考えると

すこし、肩の荷が軽くなりませんか?

何かのご参考にして頂ければ

幸いです。

介護リーダー研修

→

職場リーダー(主任)の職場実践力&人間力向上研修

A,パワハラに関し実際に何をすればパワハラになるのか、十分に理解できている方は以外と少ないのではないでしょうか。そのため本来、部下を指導監督する上司が、これはパワハラにあたるのか、などと判断に迷ってしまうこともあると思います。さらに本設問のようにちょっと厳しく注意すると部下から「パワハラだ」などと言われてしまうようでは、上司としては、注意すること自体出来なくなってしまいます。そこで、まずはパワハラに関する基本的な考え方について検討したいと思います。

パワハラにつては、法律上の定義があるわけではありませんが、裁判例によると、「合理的理由のない、単なる厳しい指導の範疇を超えた、いわゆるパワーハラスメント」(名古屋高裁H19・10・31)「人格、存在自体を否定するもの」(東京地裁H19・10・15)といった要素が挙げられています。

また厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」(H24年1月30日)は「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働くものに対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」と定義しています。

つまり注意指導そのものがパワハラにあたるものではなく、注意指導の程度や態様が度を越している場合にはパワハラにあたる可能性があるということになります。裁判上も、注意指導の目的は正当なものであったとしても、感情的になって大きな声を出したり、部下の人間性を否定するかのような表現を用いて叱責した点などは「社会通念上、許容される範囲を超える」としています。

また、ご質問のように、パワハラのとらえ方としてよくあるものが「相手がパワハラと感じたらパワハラ行為になる」などと、あたかも相手の感じ方でパワハラ行為か否かが決まってしまうといったような誤った認識があります。このような認識が原因で、必要に応じて部下を強く指導・教育する必要があっても、それを躊躇してしまうようなこともあるのではないかと思います。重要なことは、「相手がその行為をどう感じたかではなく」、その行為自体に「社会通念上、許容される範囲を超える」ところがあったか否か、ということになります。

さて、御質問のケースでは、上司は部下の誤字脱字が多いことを、業務を対象にして注意指導を行っていると言えます。しかしながら部下は注意されたにも関わらず改善されないだけでなく、反抗的な態度をとってきたとのことですから、その分厳しく注意するのは当然と言えます。もちろん、先に述べた人格否定を行う、大声で怒鳴るといった注意指導は行き過ぎですが、そうでない限り、上司の注意指導はパワハラとはいえないでしょう。注意指導を行うときには、くれぐれも冷静に行うことが大切です。

また、最近はスマホなどを使用し、指導教育の内容を「無断録音」されているようなケースも多いのではないかと思います。この場合、当然ながら「言った、言わない」という話にはならないわけで録音された発言が、それに該当するか否かが判断されるわけです。このことを踏まえると、いつも録音されているという認識をもつことで、自身の言動の抑止力にもなり、冷静な態度で指導教育が行われるのではないでしょうか。

以上

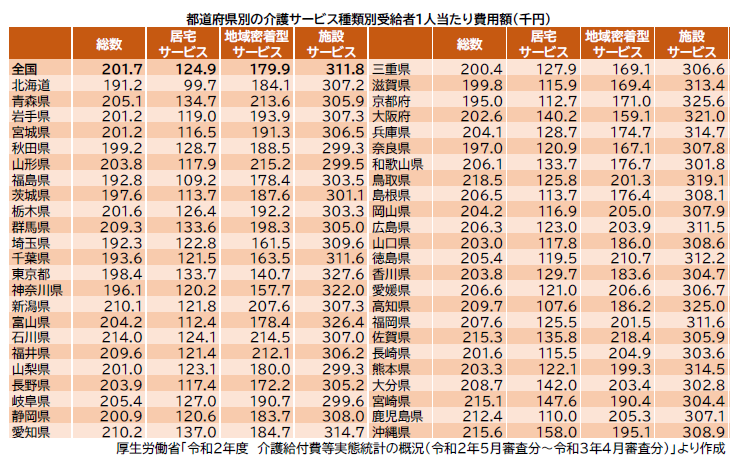

高齢化の進展により介護サービス等の利用者は増加を続けています。ここでは2021 年11 月に発表された資料※から、介護サービス受給者の1 人当たり費用額を都道府県別にご紹介します。

費用額はすべてのサービスで増加

上記資料から、2021 年4 月審査分における都道府県別の受給者1 人当たり費用額(以下、費用額)を介護サービスの種類ごとにまとめると、下表のとおりです。

全国の費用額(総数)は201.7 千円で、前年同月比1.7%の増加です。居宅サービスは124.9 千円で同3.2%の増加、地域密着型サービスは179.9 千円で同2.6%の増加、施設サービスが311.8 千円で同0.3%の増加となりました。

都道府県別では鳥取県が218.5 千円で最も高く、北海道が191.2 千円で最も低い状況です。

サービス種類別の状況

居宅サービスでは、沖縄県が158.0 千円で最も高く、最も低いのは北海道の99.7 千円でした。47 都道府県中、唯一の10 万円未満です。地域密着型サービスでは、佐賀県の218.4 千円が最も高くなりました。最も低いのは東京都の140.7 千円で、佐賀県との差は7 万円以上あります。施設サービスは東京都の327.6 千円が最も高く、富山県と京都府、高知県も325 千円以上となりました。最も低いのは秋田県と山梨県の299.3 千円でした。

サービスによって費用額に地域差がみられます。貴施設の地域の状況はいかがでしょうか。

※厚生労働省「令和2 年度 介護給付費等実態統計の概況(令和2 年5 月審査分~令和3 年4 月審査分)」

介護保険総合データベースに蓄積されている都道府県国民健康保険団体連合会の審査したすべての介護給付費明細書、介護予防・日常生活支援総合事業費明細書及び給付管理票を集計対象としています。詳細は次のURL のページから確認いただけます。https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/20/index.html

《 厚労省助言委・脇田隆字座長 》

新型コロナウイルス対策を助言する厚生労働省のアドバイザリーボードが6日に会合を開き、直近の感染状況の評価を新たに公表した。

「デルタ株からオミクロン株への置き換わりが進みつつある。今後さらに感染が急拡大する恐れが強い」と分析。「オミクロン株は重症化しにくい可能性が示唆されているが、感染者数が急増すれば、軽症・中等症の医療提供体制が急速にひっ迫する可能性がある。重症化リスクの高い方々に感染が拡がると、重症者や死亡者が発生する割合が高まる恐れもある」と警鐘を鳴らした。

あわせて、「地域で感染が急拡大することにより、特に医療機関、介護施設では、職員とその家族の感染や濃厚接触による職場離脱の可能性が高い。同様のことは自治体や交通機関など、社会機能維持に関わる全ての職場で起こりうる」と指摘。「オミクロン株による急速な感染拡大の想定を広く共有することが必要」「各施設の業務継続計画の早急な点検が必要」などと呼びかけた。

アドバイザリーボードはこのほか、基本的な感染防止策を引き続き徹底するよう改めて要請している。(介護ニュース)

《 後藤茂之厚労相 7日 》

後藤茂之厚生労働相は7日の閣議後会見で、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の急拡大が懸念されることを踏まえ、介護施設の高齢者らに対するワクチンの追加接種を急ぐ姿勢を改めて強調した。

「今後、感染拡大が急速に進むことを覚悟しなければいけない」。

後藤厚労相は会見でそう表明。「高齢者施設などで追加接種が行われていく。引き続き自治体と緊密に連携して、特にリスクの高い高齢者への3回目接種の着実な実施に万全を期していきたい」と語った。

一方、政府の対策分科会の尾身茂会長は7日の会合後、「高齢者はそもそも若い人より重症化しやすく、2回目までのワクチンの効果も弱まっている。高齢者をとにかくみんなで守るということが非常に重要」と説明。「高齢者へのブースター接種を早く実施することを最優先課題にすべきだ」と注文した。(介護ニュース)

「保有する財産を介護職員らの賃上げに積極的に活用して欲しい」。厚生労働省は5日、特別養護老人ホームなどを運営する社会福祉法人にそう促す通知を発出した。

各々の地域で公益的な活動を展開する責務を課されている社会福祉法人 − 。その保有財産の使途についても法律上のルールがある。事業の安定的な継続に欠かせない分を差し引いて"再投下できる財産"を算出し、それを計画に沿って地域福祉のために還元していかなければいけない(*)、というものだ。「内部留保をため込みすぎ」などの批判を踏まえ、2016年の社会福祉法の改正で規定された経緯がある。

* 事業継続に欠かせない分を差し引いた"再投下できる財産"は「社会福祉充実財産」、計画は「社会福祉充実計画」と呼ばれる。詳しくはこちらの厚労省の資料から。

今回の通知は、この"再投下できる財産"を介護職員らの賃上げにできるだけ振り向けるよう求めるもの。厚労省は「最前線で福祉サービスの支援にあたる職員の処遇を確保していくことが重要」「職員の処遇改善も可能な限り優先的に検討して欲しい」などと呼びかけた。

あわせて、1人暮らしの高齢者の見守りや移動支援、制度の狭間もカバーする包括的な相談支援などにも保有財産を充てるよう要請。地域の孤独・孤立対策や生活困窮者対策に活用することも促した。(介護ニュース)

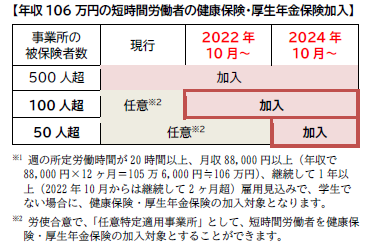

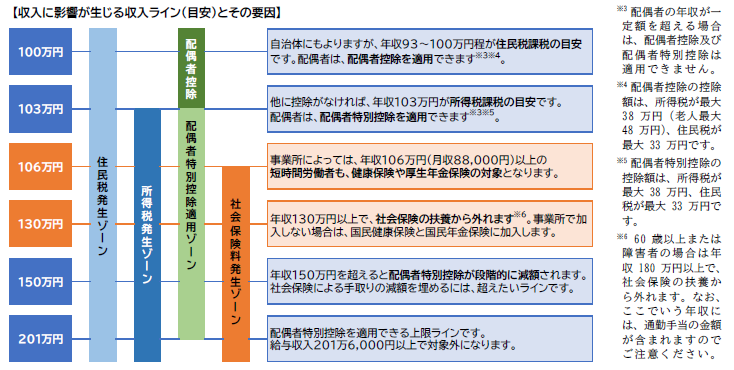

パートタイマーなどの短時間労働者にとって見逃せない「年収の壁」。一定額を超えると税金や社会保険の対象となり、手取り額に大きく影響します。よく耳にするのは103 万円と130 万円の壁ですが、106 万円の壁にも要注意です。

106 万円の壁って何?

収入への影響が特に大きいのは、社会保険料が発生するとき。一般的に20 万~40 万円程の年収増がないと、手取り額が減少します。

社会保険は、年収130 万円で扶養から外れ、自ら加入し保険料を支払うことになります。また、事業所規模によっては年収106 万円で短時間労働者も加入※1 となり、その対象は、現在、段階的に拡大されています(下表)。

私傷病で会社を休み給与が支給されないときで、一定の要件を満たしたときは、健康保険の傷病手当金が支給されます。傷病手当金が支給される最長の期間は支給開始日から暦日で1 年6 ヶ月ですが、2022 年1月1日以降、支給期間を通算して1 年6 ヶ月になりました。そこで、改正点について具体的事例を用いながら確認します。

1. 支給期間の通算方法

傷病手当金は私傷病で一定期間連続して受給する他、同じ傷病であっても期間を空けて断続的に受給することがあります。例えば、以下のような申請事例が考えられます。

①2022年3月1日~4月10日 労務不能 (支給期間:38日間)

②2022年4月11日~4月20日 労務不能 (支給期間:10日間)

③2022年5月11日~6月10日 労務不能 (支給期間:31日間)

このケースでは2022 年3 月1日~3 日までの3 日間が、傷病手当金が支給されない「待期期間」、2022 年3 月4 日が支給開始日となり、支給される最大の日数は2023 年9 月3 日までの549 日間となります。

これに対し、受給した期間からそれぞれ残りの支給日数を確認すると、①は549 日-38 日=511日、②は511日-10 日=501日、③は501日-31日=470 日となります。支給満了日は、残りの支給日数が0 日となる日であるため、③の期間が終了した翌日(2022 年6月11日)より連続して470 日間労務不能であった場合は2023 年9 月23 日、支給期間の合間に合計して40 日間就労した場合は2023 年11 月2 日となります。

2.2021 年12 月31日以前の受給者

今回、2022 年1月1日以降に支給される傷病手当金から変更となりましたが、2021 年12月31日以前に支給開始日があり、2021 年12月31日時点で支給開始日から1 年6 ヶ月が経過していない場合は、改正後の考え方の対象になります。

そのため、2020 年7 月2 日以降が支給開始日の傷病手当金については改正後の対象となり、その支給期間は、以下の事例が示すように考えます。

支給開始日が2020年7月2日で、2020年7月2日~31日(30日間)の傷病手当金が支給されているときは、まず、2021年12月31日で、支給開始日から起算して1年6ヶ月を経過していないため、改正後の規定が適用される。

その支給日数は、2020年7月2日から2022年1月1日までの549日であり、2022年1月1日時点で、既に30日分の傷病手当金が支給されているため、2022年1月1日時点の残りの支給日数は519日となる。

傷病手当金が支給される最長1 年6 ヶ月間のカウントは、同一の傷病についてです。異なる傷病で傷病手当金を受けるときには、通算することなく、傷病ごとで最長1 年6 ヶ月をカウントします。この際、同一傷病の判断は協会けんぽ等の保険者が行うことになっています。

女性活躍推進法における行動計画の策定等の拡大

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

総務部長

2022 年4 月から女性活躍推進法における一般事業主行動計画の策定・公表の義務対象が、労働者数301 人以上から101 人以上の企業に拡大されると聞きました。この101人以上とは正社員の数で判断すればよいですか。

社労士 「常時雇用する労働者数」で判断することになっており、正社員だけでなくパートタイマーや契約社員、アルバイトなど、その名称に関係なく、無期契約の従業員、有期契約の場合は過去1 年以上継続して雇用している従業員や1 年以上継続して雇用する見込みの従業員を含みます。

総務部長 なるほど。有期契約の従業員も労働者数に含める必要があるのですね。そうなると当社は101 人以上になりそうです。どのようなことを準備すればよいのでしょうか。

社労士 取り組むべき事項は、大きく分けて3 つのステップに分かれています。①女性労働者の活躍状況の把握と課題分析、②一般事業主行動計画の策定・社内周知・公表、③都道府県労働局へ届出・年1 回の情報公表の3 つです。

①は、自社における採用者に占める女性比率や労働者に占める女性比率、平均勤続年数の男女比、月別の平均残業時間数、管理職に占める女性比率など、自社の女性の活躍に関する状況を把握します。その上で把握した内容をもとに自社の課題を分析します。

総務部長 活躍状況の把握と課題分析ですか。時間がかかりそうです。

社労士 確かに様々な数字の確認が求められますね。そして、②として状況把握、課題分析の結果から、女性活躍を推進するための計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込んだ行動計画を策定します。策定後には、すべての従業員に行動計画を周知し、自社のホームページに掲載するなど外部にも公表を行う必要があります。

総務部長 次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画と同じように、周知・公表が必要なのですね。

社労士 最後に、③として一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出ます。また女性の活躍に関する情報公表として、定められた項目から1 項目以上を選択して外部に向けて公表する必要があります。さらに公表した情報の内容は、おおむね1 年に1 回以上更新し、いつの情報なのかがわかるように更新時期を明記することになっています。

ONE POINT

① 2022 年4 月から女性活躍推進法における一般事業主行動計画の策定・公表の義務対象が、301 人以上から101 人以上に拡大される。

② 2022 年4 月1日までに101 人以上300 人以内の企業は、一般事業主行動計画の策定・情報公表を行う必要がある。

令和3年12月21日以降の改正が反映されたキャリアアップ助成金制度正社員化コース・賃金規程改定コースの助成金が一部変更になりました。

変更内容は加算措置の新設と時限措置の延長です。どちらの変更も今までより使いやすくなる方向の改定になります。

詳細は下記をご参照ください。