介護

A

評価者研修やフィードバック面談研修を受講し、方法論を学び実践で活用しています。

人事評価を行うことは、上司にとってかなりの負担で、ましてやその結果を部下に説明するフィードバック面談等は大変重荷、などと言うご意見は、評価者の方々からよく伺います。ただ、それは、「評価」という言葉の印象にとらわれている結果であって、実際には評価の仕方を具体的に理解していないがゆえに誤解されているケースがとても多いのです。

評価者として「やるべきこと」と「やってはいけないこと」を理解し、それを実践すれば、だれでも評価を行うことができます。それにはまず評価者向けの研修を受講することをお勧めします。

医療

クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

介護

処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

保育

保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

Q 個人的な自己研鑽のため、という理由で、提示後も数時間残っている職員がいます。自己研鑽のためとはいえ、実際には利用者のケアにも入っており、仕事をしているのと変わりないように思います。本人からは「仕事をしているわけでないので報酬はいらない」と言っていますが、この場合には払わなくていいのでしょうか?

A ,使用者が指揮命令をしていないのであれば、残業代を支払う義務はありません。ただし使用者が残業を明確に命令していなくても、残業代を支払う義務が生じるケースもあるので注意が必要です。これには、言葉や書面で明確に指示をしていなくても、実質的に指示があったと推定される場合があります。例えば、定時後に数時間残っている理由が、他の利用者をケアする職員が不足していた、あるいはいなかったなどの 事情があった場合、使用者が残業指示をしていなくても黙示的な指示があったとみなされ残業代を支払う必要があります。

対策としては、残業する場合には、上司の許可を受け、かつその内容に関し職員から報告をうけるなど、職員が勝手に残業をすることのないよう制度として定着させることをお勧めいたします。

「皆さんは、“正直”と“誠実”の違いを

説明しなさい、と言われたら、何と答え

ますか?」

・・・・・・・・

日常的に何となく使い分けていますが、

あらためて

“違いは何?”

と質問されたら、

なかなか答えずらいものがありますよね。

何だろう?

ひとしきり考えた後、

その講師の方から教わった定義は、

今なお、私の心の中に突然表れてくるほど、

大きなインパクトを残してくれました。

その方は、こう表現されました。

「正直とは、

“現実に言葉を合わせる”

ことであり、

誠実とは、

“言葉に現実を合わせる”ことである」

・・・・・

素晴らしい定義だと思いませんか?

“正直”

は、時には難しいかもしれませんが、

実行するのは比較的容易な事かもしれません。

でも、

“誠実”

は、なかなか難しいですよね。

「言葉に現実を合わす」

この積み重ねを継続することで、

私たち経営者やリーダーは成長していくのかも

しれません。

自分自身や自分自身の家族は勿論、

社員や社員の家族、

そして、

ご利用者やその家族をしっかり守るためにも、

私たち経営者やリーダーは、

仕事や自分自身、全てに対して

“誠実に”

向き合い続けなければならないのでしょうね。

それにしても、

人生の必要なタイミングにおいて、

普段忘れている言葉が、

スッと、脳裏に浮かび上がって来る。

“人の脳”

と

“深い言葉”

の力、恐るべし、です(笑)。

充実した1日を過ごせるよう、

“誠実”という言葉を胸に、

今日もお互い頑張りましょう!

新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者となった介護職について、政府は仕事を休んで自宅などで待機してもらうルールの緩和に踏み切った。

他に代わりの職員がおらず、業務前の毎日の検査で陰性が確認されていることなどを要件として、待機期間なしで働くことを全国的に容認した。厚生労働省は16日、要件のディテールを伝える通知を全国の自治体に発出。介護現場への周知を求め、「高齢者に必要なサービスが提供されるよう対応を」と呼びかけた。

通知に明記された要件は以下の通り。厚労省は従前から、沖縄県や大阪府など一部の自治体に限定した特例として"待機なし"を認めていたが、その特例の要件と概ね同じだ。

◯ 感染者、または濃厚接触者が入所している高齢者施設(*)であって、外部からの応援職員の確保が困難な施設に従事する介護職であること

* 特養、老健、介護医療院、介護療養病床、グループホ ーム、養護・軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サ高住、ショートステイを指す。在宅サービスは対象外。

◯ 他の介護職による代替が困難な介護職であること

◯ ワクチンの追加接種が済んでおり、追加接種から14日間が経過した後に濃厚接触者と判定された人であること

◯ 無症状であり、毎日業務前にPCR検査、または抗原定量検査(やむを得ない場合は抗原定性検査キット)を行い、陰性が確認されていること

※ 通知には抗原定性検査キットを用いる場合の留意点などもより詳しく記載されている。

◯ 濃厚接触者である介護職の業務を、所属の管理者が了解していること

◯ 感染制御・業務継続支援チームなどにより、事業所として以下を実施する体制が確認されていること

・当該介護職の健康状態(無症状であること)の確認

・当該介護職への適正な検査(検体採取・結果判定、検査キット確保)

・ 施設内の感染拡大を防ぐ対策(防護具の着脱、ゾーニング、衛生管理)

厚労省はこのほか注意事項として、「重症化リスクの高い入所者への介護に際しては、格段の配慮を行うこと」と要請。「ワクチンを接種済みでも感染リスクを完全になくすことはできない。他の介護職による代替が困難な介護職に限る運用を徹底すること」と重ねて呼びかけた。(介護ニュースより)

《 岸田文雄首相 》

岸田文雄首相は16日夜の会見で、新型コロナウイルスの感染者らを支える高齢者施設などの体制強化に向けた既存の財政支援を、まん延防止等重点措置の終了後も継続すると表明した。現在、高齢者施設へ看護職員を派遣する医療機関への補助金を3倍に引き上げているが、これを7月末まで続けていく。感染した入所者1人につき1日あたり2万円、最大30万円を支払う高齢者施設に対する補助金も、現在"まん防"が適用されている18都道府県で4月末まで延長する。従来、これらはいずれも"まん防"の期間に限った措置とされていた。

岸田首相は会見で、支援策の延長によって医療体制、療養体制の維持・強化を図ると説明。ディテールを説明した厚生労働省は、感染者らに対応するホームヘルパーなどへ支払う特別手当を全額公費で負担する制度について、事業者に改めて周知する考えも示した。

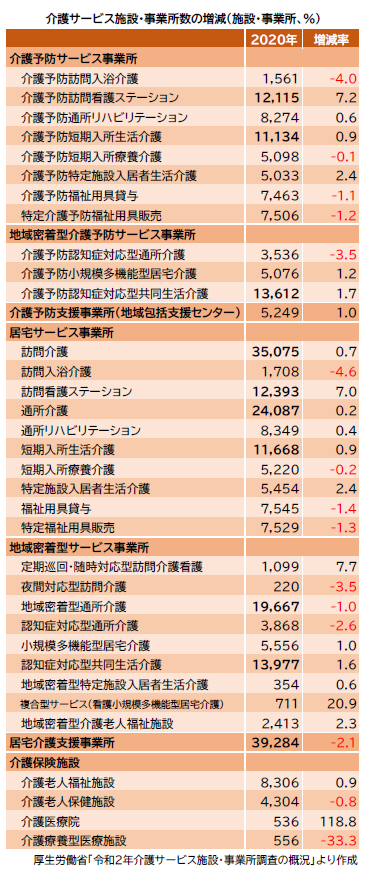

ここでは2021 年12 月に発表された調査結果※から、介護サービスごとの施設数や事業所数の増減をみていきます。

居宅介護支援事業所が最も多い

上記調査結果から、2020 年10 月1 日時点の介護サービス(以下、サービス)ごとの施設数や事業所数、2019 年からの増減率をまとめると、下表のとおりです。

サービス全体で最も数が多いのは、居宅介護支援事業所の39,284 事業所でした。また施設・事業所数が1 万を超えるサービスは、以下のとおりです。

【介護予防サービス】

介護予防訪問看護ステーション、介護予防短期入所生活介護

【地域密着型介護予防サービス】

介護予防認知症対応型共同生活介護

【居宅サービス】

訪問介護、訪問看護ステーション、通所介護、短期入所生活介護

【地域密着型サービス】

地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護

前年から増加したサービスが多数に

2019 年からの増減率では、増加したサービスの方が多くなりました。サービスごとでは、介護医療院が118.8%で最も高く、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)が20.9%で続いています。一方で、介護療養型医療施設が-33.3%で最も減少しました。

コロナ禍での全国の状況はこのようになりましたが、貴施設の所在地の状況はいかがでしょうか。

※厚生労働省「令和2 年介護サービス施設・事業所調査の概況」

2020 年10 月1 日現在で活動中の施設・事業所について集計したものです。詳細は次のURL のページから確認いただけます。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service20/index.html

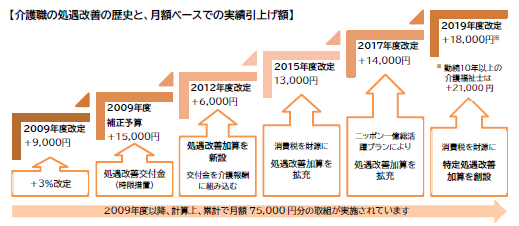

介護職の処遇改善(収入の3%、月額9,000 円の賃上げ)が2 月から実施されます。当面は交付金で措置されますが、恒久的な賃上げを叶える財源をどう確保するか、議論が広がっています。これまでの取組を振り返ってみましょう。

交付金支給か、介護報酬での対応か

介護職の処遇改善の取組は、2009 年度の介護報酬改定と交付金に始まります。しかし、交付金のような時限措置を基本給の引上げにつなげることは実質困難で、このときも一時金などの単発的な対応が主流となりました。

そこで、2012 年度改定では、事業者にとって継続可能な賃上げの財源となるよう、介護職員処遇改善加算が新設されました。さらに2019 年度改定では、経験・技能ある職員に対しさらなる処遇改善を進めることを目的に、特定処遇改善加算が登場しています。

今回の取組は、9 月分までの財源を交付金として予算計上し、10 月分以降は臨時改定にて対応する方向で検討されています。政府は確実な賃上げにつながる方策を模索していますが、現場にとっては配分ルールの柔軟性や事務負担の軽減も優先課題です。加えて、安定的な財源となるよう、後に控える2024 年度の改定にどう継承されるのかも見逃せません。

参考:財務省 財政制度分科会(2021 年11 月8 日開催)資料

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/subof_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20211108/01.pdf

労働契約では、労働日や労働時間をあらかじめ確定させた上で契約を締結することが原則です。しかし、契約の締結時点では確定的に定めず、一定期間ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような、いわゆる「シフト制」により労働契約を締結することも多くみられます。このシフト制に関連し、厚生労働省は「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」(以下、「シフト制による留意事項」という。)を取りまとめ、公表しました。この中から、特に確認しておきたいポイントをとり上げます。

1. 労働条件の明示と始業・終業時刻

会社は労働契約の締結の際、労働者に対して「始業および終業の時刻」や「休日」に関する事項などを書面により明示する義務があります。シフト制の場合、具体的な労働日や労働時間などを「シフトによる」と記載しているケースがありますが、すでに始業や終業時刻が確定している日についてはこの記載では足りず、労働日ごとの始業および終業時刻を明記するか、原則的な始業や終業時刻を記載した上で、一定期間のシフト表をあわせて労働者に交付するなどの対応が必要です。

この他、シフト表を労働者に通知する期限や方法等を定めておき、労働者に分かるようにします。

2.労働契約の定めと労働日・労働時間

労働者が労働契約の内容の理解を深めるために、労働日や労働時間等について、基本的な考え方をあらかじめ労働契約で決めておくことが望まれます。例えば、以下のような事項について、会社と労働者で話し合い、合意しておくことが考えられます。

・ 一定の期間において、労働する可能性がある最大の日数、時間数、時間帯

[ 例] 毎週月・水・金曜日から勤務する日をシフトで指定する

・ 一定の期間において、目安となる労働日数、労働時間数

[ 例]1ヶ月○日程度勤務、1 週間当たり平均○時間勤務

3. 労働日や労働時間等の変更

基本的に、一旦シフトを確定させた後にそのシフト上の労働日や労働時間等を変更することは、労働条件の変更にあたります。そのため、会社と労働者双方が合意した上で行うことが必要です。

シフトの変更に関するルールとして、例えば、シフトの期間開始前に、確定したシフト表の労働日・労働時間等の変更を会社、労働者が申し出る場合の期限や手続等について、あらかじめ決めておくことが考えられます。

今回、シフト制による留意事項が公表された背景には、シフト制のメリットを認めつつも、会社の都合で労働日や労働時間等が設定され、トラブルとなるケースが起きていることがあります。

シフト制を採用している会社は、この機会に適切な運用ができているかを確認しましょう。

A, 当該社員は定年迎えるということで、定年後再雇用をしないということが考えられますが、それが出来るかどうかが問題になるところです。

平成25年4月1日より改正高年齢者等の雇用の安定等の関する法律が施行されています。この改正では、定年に達した人を引き続き雇用する「雇用継続制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止されました。ただ、従来このような仕組みを設けていた場合には、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢(令和4年3月31日までであれば63歳)を超える年齢の者について、なお雇用継続制度の対象者を限定する基準を定めることは可能となります。

逆にいうと、60歳定年で雇用継続制度をとっている場合、本人が希望するときは、解雇事由や退職事由にあたる事由がないかぎり、少なくとも上記支給開始までは再雇用する必要があります。再雇用基準を適用できるのは上記支給開始年齢を超えて再雇用するかどうかを判断するときになります。

従って、御質問にある問題社員が再雇用を希望した場合、その時に再雇用基準を満たしていなかったとしても、少なくとも上記支給開始年齢までは再雇用をする必要があります。

1,解雇することはできるのか

仮に再雇用拒否が出来ない場合でも客観的合理性と社会的相当性の要件を満たしていれば解雇することはできます。ご質問のケースでは、当該社員は仕事も出来ず協調性もないとのことですので、解雇できるかどうかのポイントとしては、その問題事由を裏付ける客観的事実、問題性の程度、そして何度も注意指導しても改善しなかったという「改善可能性」が無いことや、他の部署に配転して解雇を回避する余地がないか、などが焦点になります。

実際のケースでは、十分な注意指導が出来ておらず、直ちに解雇するのは難しいというケースが見受けられます。そのような場合には、一端、再雇用したうえで、当該社員の問題状況や注意指導の履歴を記録化するようにして、契約更新の段階で雇止めを検討するという方法も考えられます。ただ、社内で長年キャリアを積んだ年長社員に対して、どれだけの指導教育ができるかについては、現実的にかなり難しい部分もあるのではないでしょうか。

2,労働条件を変更することはできるか

定年後再雇用とする場合、雇用契約を締結しなおすことになりますので、その際に労働条件(給与、職種、業務内容)を改定し提示することは可能です。ただ、どのような変更をしてもいいかというと、厚労省Q&Aによれば、継続雇用高齢者の安定した雇用を確保するという趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金など雇用に関するルールの範囲内で事業主と労働者の間で決めることが出来るとされています。そして最終的に合意できなかった場合でも、事業主が合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば結果的に継続雇用に至らなかったとしても、法律違反になることはないとしています。

3,事業主側として現実的な対処方法としては。

ご質問のケースのような場合、当該社員との雇用継続が難しいということであれば、実務対応としては、当該社員にこれまでの勤務をねぎらいつつも、会社の評価を伝えて、まずは退職勧奨を試みるのが現実的な対応であると考えます。また、場合によっては割り増し退職金を支払う等の方法も考えられるところです。

以上

《 厚労省 》

介護施設・事業所に対する自治体の実地指導について、厚生労働省は新年度から、現場の負担軽減に向けてオンライン会議ツールの活用をルール上明確に認めていく。必ずしも"実地"ではなくなることから、その名称は「運営指導」に改める。

今年度中に指導指針を改正する。自治体向けの政策説明会の資料を10日までに公式サイトに公表。その中で明らかにした。近く解説用の動画も出す。オンライン会議ツールによる運用が認められるのは、コロナ禍の特例を除けば今回が初めてとなる。

厚労省は改正後の指導指針で、介護施設・事業所の「運営指導」の内容を次の3点に明確化する方針だ。

(1)介護サービスの実施状況の指導

個別サービスの質(施設・設備や利用者へのサービス提供状況などを含む)に関する指導

(2)最低基準など運営体制の指導

運営基準などに規定された運営体制に関する指導

(3)報酬請求の指導

加算などの介護報酬請求の適正実施に関する指導

このうち(2)と(3)について、オンライン会議ツールを活用することが可能だと明記する。介護現場と自治体の双方の負担に配慮した措置で、「実地でなくても確認できる内容」と整理する意向を示した。

「運営指導」の頻度は、従来通り指定の有効期間(6年)の間に少なくとも1回以上とする。厚労省はこのほか指導指針に、

◯ 標準化・効率化による所要時間の短縮

◯ 同一所在地や関連する法律に基づく指導・監査の同時実施

◯ 確認する書類の対象期間の限定

なども書き込む考えだ。

厚労省は1月、介護現場の事務負担の軽減に向けた方策を話し合う専門委員会で、こうした見直しを固めていた経緯がある。当初は実地指導の名称を「個別指導」とする案を掲げていたが、「医療分野と混同する」などの指摘を受けて「運営指導」を採用することにした。(介護ニュースより)