介護

介護サービス施設・事業所に提出してもらう各種の書類について、押印の廃止に取り組んでいる都道府県が95.7%にのぼっている − 。厚生労働省は20日にそうした調査結果を明らかにした。

政令指定都市・中核市では93.9%、市町村では84.4%が押印の廃止に取り組んでいた。役所への持参・郵便を取りやめるなど、書類の提出方法の見直しも進んでいる。既に効率化を図っている都道府県は85.1%、政令指定都市・中核市は63.4%、市町村は68.0%となっていた。

この調査は、介護に関する課題の解消に向けた積極的な取り組みを自治体に促す交付金、いわゆる「インセンティブ交付金(*)」の今年度の実施状況をまとめたもの。介護現場の事務負担を軽減する方策を話し合う専門委員会に厚労省が報告した。

* インセンティブ交付金

正式名称は「保険者機能強化推進交付金」。自治体の努力や成果などに応じてお金が配分される点が特徴だ。国が都道府県向け、市町村向けの評価指標を定めており、その採点結果で金額の多寡が決められる。地域包括ケアの構築や介護予防、ケアマネジメントの質の向上などで「頑張ったところが報われる」仕組みとして、2018年度から創設された。評価指標には事務負担の軽減も含まれている。

この日の会合では、委員を務めるSOMPOケア株式会社の遠藤健代表取締役社長が調査結果を受けて、「多くの自治体で押印がなくなり、現場の作業量が削減され、負担軽減につながっていることを実感している」と評価。引き続き取り組みを促進すべきと厚労省に要請した。

押印の廃止などは事務負担の軽減、生産性の向上、介護人材の確保につなげる施策の一貫。DX(デジタルトランスフォーメーション)が政府全体の重要課題となっていることも踏まえ、厚労省が自治体へ具体化を促してきた経緯がある。(介護ニュース)

介護事業所の実地指導、オンライン対応も容認へ 厚労省方針 名称を「個別指導」に変える案も

実際に現場へ行かなくても確認できる内容について、オンライン会議ツールを使った効率化が可能であることをルール上明確にすると説明。これに伴い、名称を「実地指導」から「個別指導」へ改めることも提案した。

オンライン会議ツールによる運用が認められるのは、コロナ禍の特例を除けば今回が初めて。厚労省はこれを恒久化する方針で、実地指導の有り様も変わっていくことになりそうだ。

会合では委員から名称について、「医療分野と混同して分かりにくくなる」「浸透しているものを変えるのはどうか」などの慎重論も出た。現行の「実地指導」のまま変わらない可能性もある。

今後、厚労省は関係者間の調整を更に進めていく構え。今年度内にも関係通知を改正し、来年度から適用することを目指していく。

厚労省はこのほか、実地指導の内容を以下の3つとすることを明示する意向を示した。

(1)介護サービスの実施状況指導

(2)最低基準など運営体制指導

(3)報酬請求指導

この3つのうち、(2)と(3)をオンライン会議ツールで済ませられるようにする考え。通知では標準的な確認項目による実施、所要時間の短縮なども併せて促し、施設・事業所と自治体の双方の負担軽減につなげたいという。

実地指導の頻度については、原則として指定の有効期間(6年)の内に少なくとも1回以上行うことを引き続き要請していく。ただ施設サービス、居住系サービスに限り、社会福祉法人監査の頻度なども勘案し、「3年に1回以上が望ましい」と呼びかける案を検討するとした。(介護ニュース)

来月から始まる介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げ − 。国は補助金と介護報酬の新加算を使って実現する考えで、その具体像を既に審議会などで明らかにしている。取得要件や申請手続きなどのルールを改めて整理していく。

介護サービス事業者からみた場合、補助金と新加算の最大の違いは時期。補助金は今年2月から9月に限った一時的な仕組みで、加算は10月以降の恒久的な仕組みだ。

制度的にみると財源も大きく異なる。補助金は全額国費。新加算は介護報酬なので公費、保険料、利用者負担で賄われ、自治体の財政や家計にも一定の影響を及ぼす。

補助金と新加算の具体的なルールは同じところが多い。その趣旨、取得要件、申請手続きなどは基本的に共通と言っていい。ただ、ディテールには違う部分もある。補助金と新加算、それぞれのルールを以下にまとめた。

■ 趣旨

介護職員らの給与を月額3%ほど引き上げる。

■ 時期

今年2月から9月までの一時的な措置。

■ 取得要件

○ 既存の処遇改善加算の(I)から(III)のいずれかを取得していること。

○ 処遇改善加算を取得できない訪問看護、訪問リハ、福祉用具貸与・販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援は対象外。

○ 原則として今年2月から実際に賃上げを行っていること。就業規則などの改正が間に合わない場合は、今年3月中に、今年2月分も含めた賃金改善を行うことも可。

○ 補助額の3分の2以上を介護職員らのベースアップ(基本給、または毎月決まって支払われる手当)の引き上げに使うこと。

○ 介護職員もその他の職員も、賃上げ額の3分の2以上をベースアップに充てること。

○ 今年2月、3月の賃上げに限って、就業規則の改正などにかかる時間も考慮し、一時金のみによる賃上げも可。

■ 対象職種

介護職員。事業所の判断により、その他の職員の賃上げに補助額を充てる柔軟な運用も可。

■ 補助額

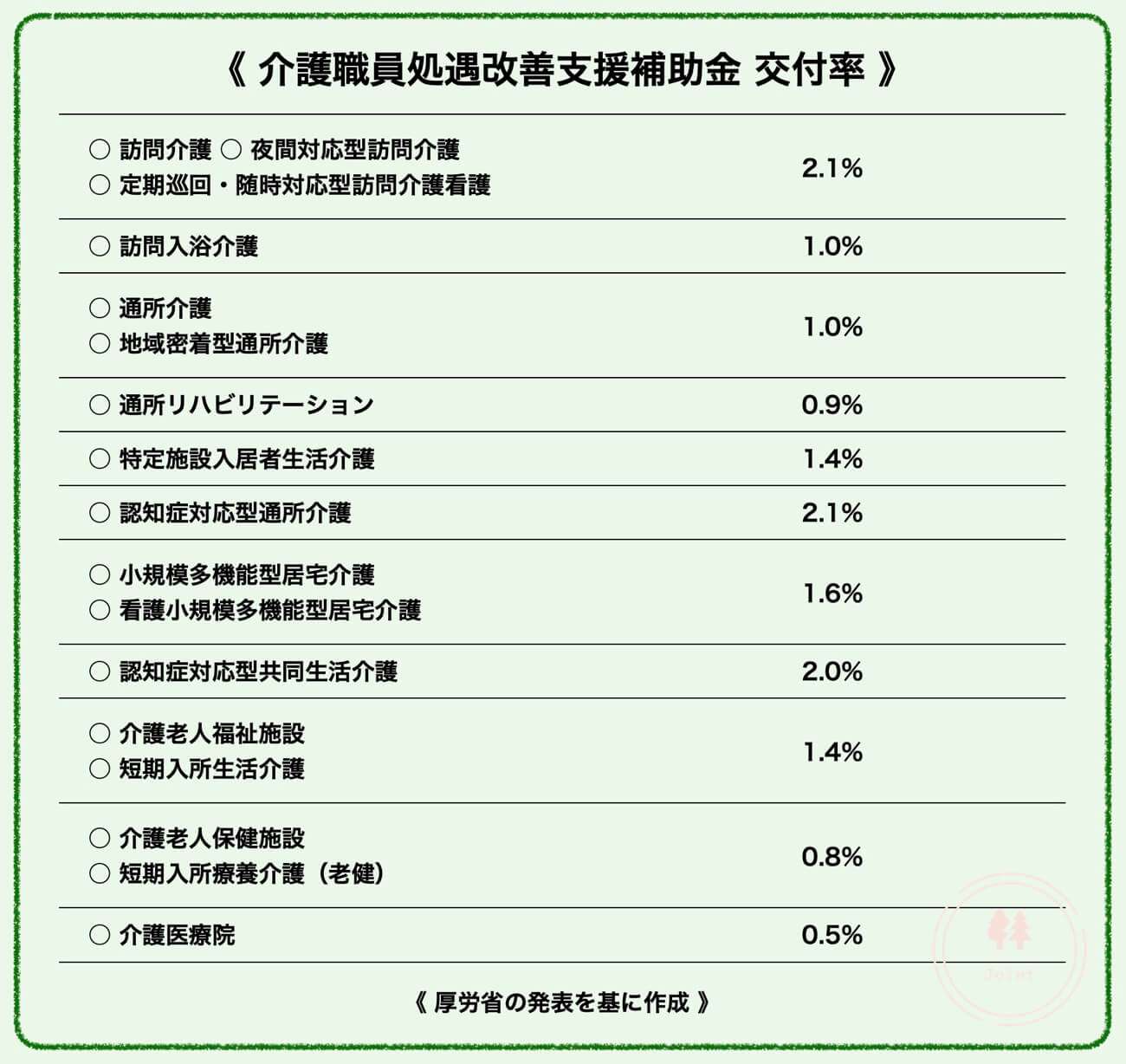

介護職員数に応じてサービスごとに設定された補助率を、各事業所の総報酬(既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算の分を含む)に乗じた額。補助率は以下の通りで、実際の交付は今年6月から。

■ 申請方法

○ 申請は都道府県に対して行う。

○ 賃上げ開始月(今年2月か3月)に、その旨を記載した用紙をメールなどで提出する。

○ 介護職員、その他の職員の月額の賃上げ額を記載した計画書を提出する。賃上げ額は事業所全体のものが中心で、職員ひとりひとりの記載までは必要ない。計画書の受け付けは今年4月から。様式は近く公表される。

■ 報告方法

○ 実績報告書を都道府県へ提出する。事業所全体の賃上げ額を記載するもので、職員ひとりひとりの実績までは必要ない。要件を満たさない場合、補助金は返還となる。

新加算(既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算に並ぶ"第3の加算")

■ 趣旨

補助金と同じ。

■ 時期

今年10月からの恒久的な措置。

■ 取得要件

時期的な規定を除けば補助金と同じ。

○ 既存の処遇改善加算の(I)から(III)のいずれかを取得していること。

○ 処遇改善加算を取得できない訪問看護、訪問リハ、福祉用具貸与・販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援は対象外。

○ 加算額の3分の2以上を介護職員らのベースアップ(基本給、または毎月決まって支払われる手当)の引き上げに使うこと。

○ 介護職員もその他の職員も、賃上げ額の3分の2以上をベースアップに充てること。

■ 対象職種

補助金と同じ。

■ 加算額

介護職員数に応じてサービスごとに設定された加算率を、各事業所の報酬(既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算の分を除く)に乗じた額。加算率は以下の通りで、実際の給付は今年10月サービス提供分から。

■ 申請方法

時期的な規定を除けば補助金と同じ。

○ 申請は都道府県に対して行う。

○ 介護職員、その他の職員の月額の賃上げ額を記載した計画書を提出する。賃上げ額は事業所全体のものが中心で、職員ひとりひとりの記載までは必要ない。この計画書の受け付けは今年8月から。

■ 報告方法

補助金と同じ。

みなさん、こんにちは!

以前にこのブログでもご紹介

させて頂きましたが、

「日本一働きたい会社にしたい」

という社長の想いで、社員を大切にし、

、

社員の「人間力」の向上を育成されている

福岡のスーパーハロディ―社 加治社長の

お話をご紹介する記事をご紹介させて頂きます。

雑誌『致知』の5月号より。

『ハローデイ経営理念の1番目は

「より多くのお客様に感謝する会社」

とあって、会社をよくしていく過程で

この理念の浸透にも力を入れてきました。

私(社長の加治様)は体験しているから

分かりますが、従業員にはいくら口で

説明しても、

悲しいかな他人事で

しかないから分からないんです。

ではどうすれば思いを伝える

ことができるかと

いろんな研修に参加した上で、

これはと思うものをベースに

研修をつくりました

「お元気様研修」といって、

5つある経営理念をベースに

2日間かけてやるんです。

例えば感謝について

「皆さんにとって感謝の原点

はどこにありますか」

という感じで問い掛けます。

いろいろと答えが出てきますが、

答えは両親ですと。

「両親に感謝できない人が

何で赤の他人のお客様に

感謝できるんですか。

絶対にできません」

というかたちで入るんですよ。

(中略)

それから研修では

普段私たちが

よく使う言葉についても

伝えています。

その中の一つに

「ピンチはチャンスだ、ありがとう」

という言葉が必ず出てくるんです。

例えば誰かが私にボコボコに

怒られて落ち込んでいると

皆が寄ってきて、

「よかったなおまえ、

おめでとう。

チャンスじゃないか」

と言って励ます時に使うんです。

このことを理解していただくには

火事事件についても

お話しする必要があって、

実は平成8年元旦の午前1時

にお店が燃えたんですよ。

そのお店というのは20数年ぶりに

出したばかりの後藤寺店という新店で、

これが大当たりして

会社の経常利益の3分の2の利益を

出していたんです。

その夜、除夜の鐘を聴きながら

営業報告を確認し終えて

やっと一息ついたところで、

電話が鳴り響きました。

電話口から上ずった声で、

「火事です。後藤寺店が燃えています」

と聞こえてきた瞬間、

もう真っ青になりました。

すぐに車に飛び乗ったのは

いいのですが、

頭の中は悪いことばかりが

次々と浮かんでくるものですから、

寒さではなくて怖さで

震えが止まりません。

――あぁ怖さで震えが。

その時に私の好きな

「ピンチはチャンスだ! ありがとう」

という清水英雄先生の詩が

ふっと浮かんできたので、

それを必死で唱え始めたんです。

「つらいことがおこると/感謝するんです/

これでまた強くなれると/ありがとう/

悲しいことがおこると/感謝するんです/

これで人の悲しみがよくわかると/ありがとう/

ピンチになると感謝するんです/

これでもっと逞しくなれると/ありがとう/

つらいことも悲しいこともピンチものり越えて/

生きることが人生だと言いきかせるのです……」

車内での40分間、

私はその詩を大声で繰り返しました。

店に着いた時にはゼェゼェいって

喉がかれていたので、

店に向かって歩く間は

「ピンチはチャンスだ/人生はドラマだ」

と小声で何度も呟いていました。

すると私を見つけた店長が

バッと走り寄ってきて

「すいませんでした」

と大声で謝ってきました。

その時私の口から出てきたのが、

「店長大丈夫や!

改装費1億か2億かかっても、

君ならまた取り戻せるやろ」

という言葉だったんですよ。

私は基本的に怖がりだし弱虫だから、

あの詩を口にしていなければ、

きっと店長をボコボコに

していたと思います。

だからその店長は

いまだに言うんですよ。

あの時は半殺しまでだったら

我慢しようと覚悟をしていたら、

思いもよらない言葉を掛けられて、

嬉しくて嬉しくて涙が止まらなかったと。

――胸にグッと迫ってくるものがあります。

この話には後日談がありまして

そのお店がオープンした時の

売り上げというのが

1700万円でした。

これはスーパーの売り上げとしては

驚異的な数字なんですよ。

ところが火事の1か月後に

再オープンした時の売り上げが

何と2300万円だったんです。

オープン時の売り上げを

クリアするっていうことは

本来ありえないことなんです。

ですから「ピンチはチャンスだ、ありがとう」

というのはここからきているんですよ。

こういった話も2日間の研修に全部入っています。』

以上 雑誌 致知 の4月号の記事から抜粋です。

自分にとって、最悪の出来事が

降りかかってきたとき、

私は、自責の念で落ち込んだり、

人にその感情をぶつけてみたり

することがあります。

でもそんな時ですら、

起きてしまった事態を前向き

にとらえ、「ありがとう」と

いう事が出来る。

凄まじい人間力をお持ちの

方がいらっしゃるのだ

と、感銘を受けました。

不運が降りかかってきた

時にこそ、その人の「真」の

人間力が試されるものでは

ないかと感じ入りました。

因みの、ハロデイの加治社長の夢は

ハロディ社を

「日本一働きたい会社」にする

事を目指しているそうです。

きっと、このようなリーダー

がいるような会社は

社員全員が、お客様の為に

そして、会社の為に

楽しみながら仕事が

出来るものと思います。

人間力研修とは

《 社保審・介護給付費分科会 12日 》

給与増の3分の2はベースアップ(*)で実施すること − 。来月から始まる介護職員の賃上げで新たに設けるこの要件について、厚生労働省は現場での実効性を確実に担保する仕組みを構築したい考えだ。

12日に開かれた社会保障審議会・介護給付費分科会で、委員から事業者へのチェックの徹底を促す声があがった。厚労省の担当者はこれを受け、「ベアに使われているかどうかしっかりと確認できる様式で実績報告を求めていく」と明言した。

3分の2はベアで、との要件は今回の月額9000円の賃上げから導入されるもの。厚労省は12日の審議会で、賃上げの恒久化に向けて今年10月から新設する"第3の処遇改善加算"でも、この要件を適用する方針を発表。事業者には計画書・実績報告書の提出を毎年求めていく意向を示した。(介護ニュース)

厚生労働省は12日の審議会で、来月から補助金で実現する介護職員の月額9000円ほどの賃上げを恒久化していくため、今年10月の臨時の介護報酬改定で新たな加算を創設することを提案した。既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算に並ぶ"第3の処遇改善加算"を作る構想だ。

これを受けて委員からは、中期的に介護報酬体系の簡素化を図ってはどうかと促す声があがった。乱立する処遇改善加算を分かりやすく整理・統合することは、その是非も含めて"2024年度改定"に向けた論点の1つとなりそうだ。

「今年10月以降は処遇改善だけで3つの加算を請求することになる。制度の複雑化、事務の煩雑化を回避するために、加算の一本化などで合理化できないか検討して欲しい」

全国老人福祉施設協議会の小泉立志副会長は会合でそう要請した。

このほか、三重県名張市の亀井利克市長は、「申請事務が更に複雑になる。新たな加算と言わず(基本報酬などに)盛り込んでもいいのではないか」と指摘。全国市長会の代表者(参考人が代理出席)も、「ここで改めて処遇改善加算全体の整理を行い、制度の簡素化について検討すべきではないか」と呼びかけた。(介護ニュース)

《 社保審・介護給付費分科会 12日 》

今年10月に実施される臨時の介護報酬改定がテーマとなった12日の社会保障審議会・介護給付費分科会 − 。来月から補助金で実現する介護職員の月額9000円ほどの賃上げを恒久化するため、厚生労働省は新たな加算を創設することを提案した。既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算に並ぶ"第3の処遇改善加算"に相当するものだ。

再考を求めたのは日本介護支援専門員協会。今回の賃上げもこれまでと同様に、居宅介護支援や訪問看護、訪問リハビリテーションなどが対象外とされたことに異論を唱えた。

協会の濱田和則副会長はディスカッションの中で、「介護支援専門員などはコロナ禍でも在宅の利用者らの支援に努めている。賃上げの対象に含めて欲しい」と改めて強く訴えた。

あわせて、「賃上げの対象となる施設・事業所と居宅介護支援が同一の敷地・建物に併設されている場合などは、そこの介護支援専門員らへの配分を認めることも検討して欲しい」と要請。「同一法人の併設事業所なら、職員から見れば同じ1つの職場。円滑な職場環境の維持・継続に資するのではないか」と呼びかけた。

今回の補助金や新加算は、既存の処遇改善加算を取得していることが支給要件。これを取得できない居宅介護支援などは対象外となる。一方、支給要件を満たす施設・事業所であれば、職場内の多職種に原資を配分することは可能とされている。(介護ニュース)

Q

現在、職員の採用募集をしています。採用したい求職者がいますが、実務経験やブランクを考慮すると、求人上で明示している職務手当の月額20,000 円を月額10,000 円として採用することが適当だと感じています。求職者本人の合意が得られれば、採用募集時の労働条件を変更しても問題ないでしょうか?

A

変更する内容を求職者が理解できるように説明を行い、施設と求職者が合意をした上で、採用募集で明示した労働条件等を変更することは可能です。ただし、採用募集で明示した労働条件は、労働契約の前提となるため、見直すべき事情がない限り、安易な変更は避けましょう。

詳細解説

1.採用募集時に明示すべき労働条件とその変更

採用募集時には、業務内容や就業時間、賃金の額等の明示すべき労働条件が定められています。明示された労働条件は、求職者が求人に対し応募するための誘引にすぎないとされており、明示された労働条件がそのまま労働契約の内容になるとは必ずしもいえません。採用選考を進める上で、労働条件を見直すべき事情が出てきたときには、その事情を踏まえ、施設と求職者が見直す内容に合意をすることが必要です。

ハローワークに出した求人について実際の労働条件と求人票の内容が異なる場合、求職者が相談できる「ハローワーク求人ホットライン」が設けられています。相談があったときには、事実を確認の上、採用する施設に対して是正指導を行うこととなっており、行政がこのような体制をとっていることを考えると、求人票の内容(採用募集時の労働条件)は安易に変更すべきではないことがわかります。

2.労働条件等変更時の明示

実際に採用選考が進む中で、採用募集時に明示していた労働条件の内容を変更、特定(幅のある賃金の額の表示について具体額を決定する等)、追加、削除をする場合は、求職者に変更内容を改めて明示しなければなりません。今回の質問のように、採用募集時に明示していた職務手当20,000 円の支給額を10,000 円とすることは「変更」に該当し、求職者が変更内容を適切に理解できるような方法で明示します。具体的には、最初に明示した内容と変更内容を対照できる書面を交付したり、労働条件通知書等で変更がわかるように下線を引いたりする方法があります。

採用選考に至る過程で、採用募集時の労働条件を変更することもあるかと思いますが、変更する可能性がある場合は、あらかじめ求職者に内容の変更があり得ることを伝えることで、採用時のトラブルを防ぎましょう。そして、採用時には、再度、労働条件を明示し、施設と求職者の両者が納得した上で雇用契約を締結するようにしましょう。

皆さん、こんにちは!

今日は、チームワークについて

皆さんと考えてみたいと思います。

介護の現場だけでなく

どこの職場でも、仕事をする限り

チームワークの大切さを感じない

方はいないのではないかと思います。

では、みなさんにお聞きします。

チームワークをつくり上げる為

日頃どんなことをなさっていますか?

コミュニケーションを頻繁にしたり

チーム目標を掲げたり、仕事以外

のイベントを盛り上げたり・・・・

特にリーダーの方々は、御苦労されて

いらっしゃるのではないかと思います。

良いチームワークを創る為には・・・

大切な事は、リーダーの原点に戻り

やはり上司と部下の

1対1の信頼関係を創り上げる事の

ように思います。

部下の方は、上司から「認められ」

信頼関係が出来ると、心が安心し

満たされます。そして、前向きに

仕事に取り組もうとしてくれます。

そして、心の余裕が出来てくると

周りの人を助けよう、という気持ち

になります。

部下がこのような気持ちになりますと

今度は、横の繋がりが強くなり、自然と

協力関係が作られてきます。

上司にとって、リーダーにとって

大切なのは、部下のひとりひとりと

の絆、信頼関係をつくる上げることが

基本になるように思います。

そして、上司が中心になり、

部下ひとりひとりと信頼関係が

できてくると、部下同士の

横の繋がりは、自然と強く

なっていきます。

最初から、チームワークを

良くするには、という事で

何か特別な事をしなくても

部下との1対1の関係を

築き上げることに、努力

していけば、自然と

チームワークは出来てくる、

そんなふうに考えると

すこし、肩の荷が軽くなりませんか?

何かのご参考にして頂ければ

幸いです。

介護リーダー研修

→

職場リーダー(主任)の職場実践力&人間力向上研修

A,パワハラに関し実際に何をすればパワハラになるのか、十分に理解できている方は以外と少ないのではないでしょうか。そのため本来、部下を指導監督する上司が、これはパワハラにあたるのか、などと判断に迷ってしまうこともあると思います。さらに本設問のようにちょっと厳しく注意すると部下から「パワハラだ」などと言われてしまうようでは、上司としては、注意すること自体出来なくなってしまいます。そこで、まずはパワハラに関する基本的な考え方について検討したいと思います。

パワハラにつては、法律上の定義があるわけではありませんが、裁判例によると、「合理的理由のない、単なる厳しい指導の範疇を超えた、いわゆるパワーハラスメント」(名古屋高裁H19・10・31)「人格、存在自体を否定するもの」(東京地裁H19・10・15)といった要素が挙げられています。

また厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」(H24年1月30日)は「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働くものに対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」と定義しています。

つまり注意指導そのものがパワハラにあたるものではなく、注意指導の程度や態様が度を越している場合にはパワハラにあたる可能性があるということになります。裁判上も、注意指導の目的は正当なものであったとしても、感情的になって大きな声を出したり、部下の人間性を否定するかのような表現を用いて叱責した点などは「社会通念上、許容される範囲を超える」としています。

また、ご質問のように、パワハラのとらえ方としてよくあるものが「相手がパワハラと感じたらパワハラ行為になる」などと、あたかも相手の感じ方でパワハラ行為か否かが決まってしまうといったような誤った認識があります。このような認識が原因で、必要に応じて部下を強く指導・教育する必要があっても、それを躊躇してしまうようなこともあるのではないかと思います。重要なことは、「相手がその行為をどう感じたかではなく」、その行為自体に「社会通念上、許容される範囲を超える」ところがあったか否か、ということになります。

さて、御質問のケースでは、上司は部下の誤字脱字が多いことを、業務を対象にして注意指導を行っていると言えます。しかしながら部下は注意されたにも関わらず改善されないだけでなく、反抗的な態度をとってきたとのことですから、その分厳しく注意するのは当然と言えます。もちろん、先に述べた人格否定を行う、大声で怒鳴るといった注意指導は行き過ぎですが、そうでない限り、上司の注意指導はパワハラとはいえないでしょう。注意指導を行うときには、くれぐれも冷静に行うことが大切です。

また、最近はスマホなどを使用し、指導教育の内容を「無断録音」されているようなケースも多いのではないかと思います。この場合、当然ながら「言った、言わない」という話にはならないわけで録音された発言が、それに該当するか否かが判断されるわけです。このことを踏まえると、いつも録音されているという認識をもつことで、自身の言動の抑止力にもなり、冷静な態度で指導教育が行われるのではないでしょうか。

以上