コラム

コラム 介護 保育 医療 福祉

コロナ禍で従来の仕事を辞めることになった人も含め、転職を考えている他業界の未経験者に介護現場へ多く来てもらうための施策をめぐり、厚生労働省は20日に今年度のメニューを改めて紹介する通知を発出した 。

新たに介護職員となって働き始める人に"支援金"として最大20万円を貸し、仕事を2年以上続ければ返済を全額免除する施策が目玉。初任者研修など(*)を修了すること、介護施設・事業所へ就職することが要件となっている。

* 厚労省は初任者研修や実務者研修などを想定。

厚労省は今回の通知 で、まず介護施設・事業所に就職して働きながら初任者研修などを受ける道を選んだ人も、この"支援金"の対象に含まれると明記。ハローワークの職業訓練などを経て就職するルート以外であっても、最大20万円の貸し付けを行うとアナウンスした。「関係事業者はぜひ活用の検討を」と呼びかけている。

この施策は今年度からの新規事業。介護現場の深刻な人手不足を踏まえたもので、新規参入の促進、人材の確保につなげる狙いがある。最大20万円のお金は、例えば通勤に使う自転車・バイクや仕事着の購入など、就職に必要な準備に役立ててもらいたいという。

地域の介護基盤の強化に充てる目的で都道府県ごとに設けている基金が原資。厚労省は今回の通知で、「都道府県により実施時期が異なる。詳細は都道府県の『就職支援金貸付事業』の担当部局にお問い合わせを」と案内した。

厚労省はこのほか、いったん介護現場を離れた有資格者、経験者が復帰する際に最大40万円を貸し付ける同様の制度も設けており 、広く活用を呼びかけている。(介護ニュースJOINTより)

コロナ禍で一定の制限がかかっている介護施設の入所者と親族らの面会をめぐり、厚生労働省は19日に「留意事項の再周知」と題する通知を発出した 。

焦点のワクチン接種との関係には特に言及していない。政府対策本部の「基本的対処方針」が改正されないと考え方を示すことはできない、というのが厚労省の立場だ。

取材に応じた担当者は、「基本的対処方針」の改正後に通知などを出す方向で検討していると説明。その時期については、「改正はワクチンの効果など様々なエビデンスの検討を経て行われる。まだいつになるか分からない」と述べた。少なくとも目下の緊急事態宣言の期間中は難しい、との見方もある。現場の関係者からは「早く新たな基準を示して欲しい」との声もあがっているが、まだ少し先になる可能性が高い。

厚労省は今回の通知 で、「感染経路の遮断という観点と、つながりや交流が心身の健康に与える影響という観点を考慮し、地域の感染状況なども踏まえて対応を検討すること」と改めて要請。今後も引き続き対策を徹底しつつ、個々の実情に応じたきめ細かい運用を行っていくよう呼びかけた。

取るべき具体策は従来通り。大きな変更はない。今回の通知では対面、ガラス越し、オンラインの3パターンの好事例が分かりやすいチャートで提示された。例えば対面の手法では、「原則1組3名まで」「チェックリストを書いてもらう」「ロビーや多目的室を使う」「1メートル以上距離を保つ」「ドアスイッチは職員が押す」といった助言が記載されている。

介護施設での面会をめぐっては、特養の経営者らで組織する全国老人福祉施設協議会や参議院の園田修光議員(前参院厚労委員長)らが、ワクチン接種後の対応について考え方を示すよう国に働きかけていた経緯がある。(介護ニュースより)

今年4月の介護報酬改定で新設された通所介護の「入浴介助加算(II)」− 。利用者の自立支援・重度化防止に向けたサービスの提供を促すものだが、このインセンティブの導入にはどんな意義があるのか?

日本デイサービス協会の森剛士理事長(ポラリス代表取締役)に語ってもらった。森氏は先月、ケアマネジャーの加算(II)への理解が必ずしも十分でないケースも散見される、と指摘する声明を出して注目を集めた。(介護ニュースより)

* 入浴介助加算(II)は55単位/日。専門職らが利用者の自宅を訪問して浴室環境を確認すること、それを踏まえた個別計画を多職種連携のもとで策定すること、計画に沿った入浴介助を事業所で行うことなどが要件。利用者が自分自身の力で、あるいは家族やヘルパーなどのサポートを受けながら、それぞれの住まいで入浴できるようにすることが目的。

《 日本デイサービス協会・森剛士理事長 》

−− 加算(II)の創設をどう受け止めていますか?

極めて意義が大きいですよね。自立支援・重度化防止に向けたアセスメント、計画作りが評価されることは非常に重要なことでしょう。これは何も入浴だけに限らず、他にも様々なアプローチで具体化していかねばならないことだと考えています。

例えば、背中がうまく洗えない利用者がいたとします。改善につなげる計画を作って適切に介入していくことは、よく考えればごく当たり前のことではないでしょうか。本当は自宅で入浴できるのに、本人や家族の要望なども踏まえて事業所で職員が入浴を済ませてしまうことは、自立支援・重度化防止という介護保険の理念に合いません。こうした"当たり前"に改めて焦点が当たったわけですから、私は良いことではないかと捉えています。

−− 事業所には影響が及ぶでしょうか?

今後は多くの事業所が少しずつ、自立支援・重度化防止の理念に沿った取り組みに力を入れていくことになるでしょう。単に入浴を済ませるだけでなく、可能であれば住み慣れた自宅で、自分自身の力でお風呂に入ってもらうことを目指すサービスへ、徐々に変わっていくとみています。

今のところまだ、そうした意識が必ずしも十分に浸透しきっていない現場もあると言わざるを得ません。我々は通所介護の事業者として、ケアマネや他の事業者とも連携しつつ現状を改善していく責務があると認識しています。

−− 今後、制度はどんな展開になるでしょう?

介護保険の進む先を検討している厚生労働省は、自立支援・重度化防止や科学的介護の方向へ大きく舵を切りました。今回の加算(II)の創設はきっと始まりに過ぎません。例えば食事や運動、移動など、他のアプローチにも同様の考え方が広がっていくと思います。

今後は恐らく、事業所もケアマネもサービスの質がより厳しく問われていき、他と比べられる機会も今より増える時代が来るはずです。事業者、職員、ケアマネ、更には一部の利用者・家族も含め、自立支援・重度化防止の方向へ発想を大きく転換していく必要があるのではないでしょうか。

今回は社会福祉法人の特養に関する調査結果と

「昨年度、収益が前年度比で増加した特養は29.3%」

「“横ばい”は51.4%」

「“減少”は18.9%」

16日(金)に福祉医療機構から公表された、

「社会福祉法人経営動向調査の概要」からの抜粋です。

関心をお持ちの皆様は下記をご確認下さいませ。

https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/sh_survey_202106.pdf

介護保険の新たなデータベース「LIFE(科学的介護情報システム)」の介護現場への普及を図ろうと、かながわ福祉サービス振興会が「LIFE推進委員会」を新たに立ち上げた。

今月9日にオンラインで初会合を開催。より効率的なデータ提供の方法、精度の高いフィードバックの扱い方、PDCAサイクルを適切に回すノウハウなどを検討し、その成果を事業所へ還元していく方針を確認した。国や自治体への提言などを行うことも視野に入れている。

「介護現場の負担を軽減する、そして生産性を上げる。これらをしっかり両立させるためには、LIFEの活用が大変重要になる」

かながわ福祉サービス振興会の瀬戸恒彦理事長は会合でそう説明。「実際にどう取り組めばいいのか、介護現場からは戸惑いの声も多く頂いている。今は静観している事業所も多い。この委員会を通じて支援していきたい」と述べた。

委員会は有識者や介護事業者、ソフトウェア開発企業の関係者らで構成されている。今後、独自のモデル事業も実施してLIFE推進に向けた実務的な検討を深めていくという。年度末には得られた知見の共有、横展開を図る報告会(アドバンストセミナー)も開催する予定。

かながわ福祉サービス振興会は、次の報酬改定でLIFE関連のインセンティブが更に拡大される可能性も念頭に置きつつ、来年度以降も取り組みを発展的に継続していく構えをみせている。 (介護ニュースジョイントより)

介護現場を舞台とする映画

“ケアニン”を御記憶の方も多いのでは

大きな反響と話題をよびロングランヒット

その映画「ケアニン」と同じ監督・キャストにて

が15日に公開されたようですね。

ご興味のある方は下記をご覧ください。

https://carenin-cinema.com/shortfilms/

福祉施設でみられる人事労務Q&A

Q

「70 歳まで働くことができるようにすること」というニュースを少し前に見ました。当施設では 60 歳を定年としており、希望者は 65 歳まで働き続けることができます。65 歳以降は、職員が働くことを希望し、当施設が必要と認めたときには 70 歳まで働くことができます。この取扱いのままで問題ないのでしょうか?

A

2021 年 4 月 1 日より 70 歳までの就業機会確保が努力義務となりました。現状は努力義務であるため、職員が 65 歳以降も働くことを検討した上で、現状のような基準を継続することで問題はありません。将来的には 70 歳までの就業機会確保が義務化されることも考えられますので、労使間で十分に継続協議をしていくことが求められます。

詳細解説

1.60 歳以降の雇用や就業機会の確保

現在、65 歳未満の定年を定めている施設は、原則として希望者全員を 65 歳まで働くことができるようにする必要があります。これに加え、2021 年 4月 1 日より、65 歳から 70 歳までの就業機会を確保することが努力義務となりました。具体的には、以下の選択肢の中から措置を講ずるように努めなければなりません。

① 70 歳までの定年引き上げ

2.必要な対応

高年齢者雇用安定法では、65 歳以降の雇用等について、希望者全員ではなく、希望者のうち、一定の基準を満たす職員に限定することも可能とされていますが、「施設が必要と認めたときには 70 歳まで働くことができる」という基準では対象者を施設が恣意的に決めることができ、高年齢者を排除しようとする等、高年齢者雇用安定法の趣旨や他の労働関係法令、公序良俗に反する可能性もあります。基準を決めるのであれば、その基準を労使協議の上、明確にする必要があります。

3.今後の労働局の指導

厚生労働省は都道府県労働局に対し、70 歳までの就業機会確保は努力義務であることから、制度の趣旨や内容の周知徹底を主眼とする啓発・指導を行うよう方針を示しています。今後、70 歳までの就業機会確保について、周知や指導が強化されることも想定され、また、いずれは努力義務から措置義務になることも考えられます。

現状の取扱いについて、職員の希望を踏まえながら労使協議を進めるようにしましょう。

医療機関でみられる人事労務Q&A

Q

「70 歳まで働くことができるようにすること」というニュースを少し前に見ました。当院では 60 歳を定年としており、希望者は 65 歳まで働き続けることができます。65 歳以降は、職員が働くことを希望し、当院が必要と認めたときには 70 歳まで働くことができます。この取扱いのままで問題ないのでしょうか?

A

2021 年 4 月 1 日より 70 歳までの就業機会確保が努力義務となりました。現状は努力義務であるため、職員が 65 歳以降も働くことを検討した上で、現状のような基準を継続することで問題はありません。将来的には 70 歳までの就業機会確保が義務化されることも考えられますので、労使間で十分に継続協議をしていくことが求められます。

詳細解説

1.60 歳以降の雇用や就業機会の確保

現在、65 歳未満の定年を定めている医院は、原則として希望者全員を 65 歳まで働くことができるようにする必要があります。これに加え、2021年 4 月 1 日より、65 歳から 70 歳までの就業

① 70 歳までの定年引き上げ

2.必要な対応

高年齢者雇用安定法では、65 歳以降の雇用等について、希望者全員ではなく、希望者のうち、一定の基準を満たす職員に限定することも可能とされていますが、「医院が必要と認めたときには 70 歳まで働くことができる」という基準では対象者を医院が恣意的に決めることができ、高年齢者を排除しようとする等、高年齢者雇用安定法の趣旨や他の労働関係法令、公序良俗に反する可能性もあります。基準を決めるのであれば、その基準を労使協議の上、明確にする必要があります。

3.今後の労働局の指導

厚生労働省は都道府県労働局に対し、70 歳までの就業機会確保は努力義務であることから、制度の趣旨や内容の周知徹底を主眼とする啓発・指導を行うよう方針を示しています。今後、70 歳までの就業機会確保について、周知や指導が強化されることも想定され、また、いずれは努力義務から措置義務になることも考えられます。

現状の取扱いについて、職員の希望を踏まえながら労使協議を進めるようにしましょう。

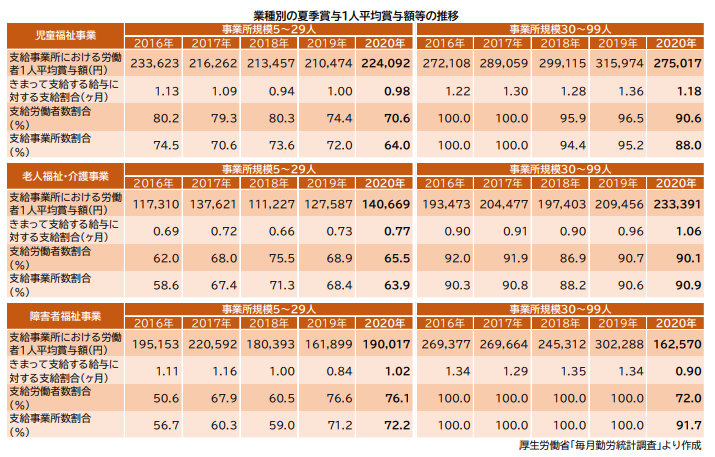

福祉・介護関連業種の夏季賞与支給状況

コロナ禍で 2 度目となる夏季賞与の支給時期を迎えます。ここでは厚生労働省の調査結果※から、福祉・介護関連業種の、夏季賞与支給事業所における労働者 1 人平均賞与額(以下、1 人平均賞与額)等の推移を、規模別にみていきます。

老人福祉・介護事業は直近の最高額に

福祉・介護関連の業種別に 1 人平均賞与額等をまとめると、下表のとおりです。

※厚生労働省「毎月勤労統計調査」 日本標準産業分類に基づく 16 大産業に属する、常用労働者 5 人以上の約 190 万事業所から抽出した約 3.3 万事業所を対象にした調査です。 支給事業所における労働者 1 人平均賞与額は、賞与を支給した事業所の全常用労働者についての 1 人平均賞与支給額です。きまって支給する給与に対する支給割合は、賞与を支給した事業所ごとに算出した、きまって支給する給与に対する賞与の割合(支給月数)の 1 事業所当たりの平均です。支給労働者数割合は、常用労働者総数に対する賞与を支給した事業所の全常用労働者数(当該事業所で賞与の支給を受けていない労働者も含む)の割合です。支給事業所数割合とは、事業所総数に対する賞与を支給した事業所数の割合です。詳細は次の URL のページからご確認ください。https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450071&bunya_l=03&tstat=000001011791&cycle=7&tclass1=000001015911&tclass2val=0 病院・一般診療所の夏季賞与支給状況

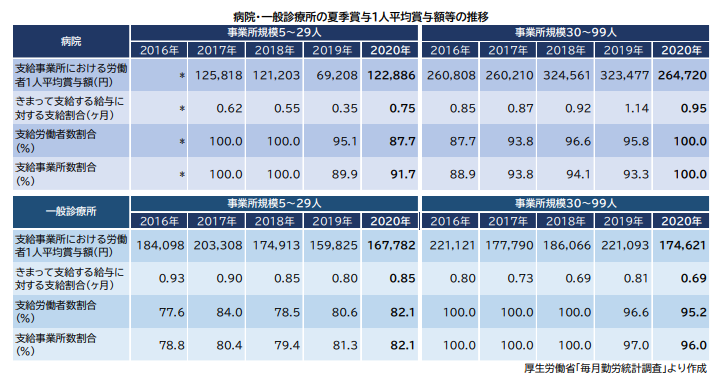

コロナ禍で 2 度目となる夏季賞与の支給時期を迎えます。ここでは厚生労働省の調査結果※から、病院・一般診療所の別に、直近 5 年間の夏季賞与支給事業所における労働者 1 人平均賞与額(以下、1人平均賞与額)などの推移を、みていきます。

病院は規模によって状況が異なる

上記資料から病院と一般診療所の夏季賞与1 人平均賞与額などの推移を、事業所規模別にまとめると下表のとおりです。

一般診療所は 20 万円を割り込む

一般診療所の 2020 年の 1 人平均賞与額は、5~29 人では 3 年ぶりに増加に転じ、16.8 万円となりました。ただし、2018 年以前の水準には戻っていません。30~99 人は 17.5 万円で、20 万円を割り込みました。きまって支給する給与に対する支給割合は、どちらも 1 ヶ月を下回る状況が続いています。支給事業所数割合は 5~29 人が 70~80%台で、30~99 人は 2019 年以降で 90%台が続いています。

※厚生労働省「毎月勤労統計調査」 日本標準産業分類に基づく 16 大産業に属する、常用労働者 5 人以上の約 190 万事業所から抽出した約 3.3 万事業所を対象にした調査です。 支給事業所における労働者 1 人平均賞与額は、賞与を支給した事業所の全常用労働者についての 1 人平均賞与支給額です。きまって支給する 給与に対する支給割合は、賞与を支給した事業所ごとに算出した、きまって支給する給与に対する賞与の割合(支給月数)の 1 事業所当たり の平均です。支給労働者数割合は、常用労働者総数に対する賞与を支給した事業所の全常用労働者数(当該事業所で賞与の支給を受けていな い労働者も含む)の割合です。支給事業所数割合とは、事業所総数に対する賞与を支給した事業所数の割合です。詳細は次の URL のページか ら確認いただけます。 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450071&bunya_l=03&tstat=000001011791&cycle=7&tclass1 =000001015911&tclass2val=0