コラム

介護サービス別の収支状況

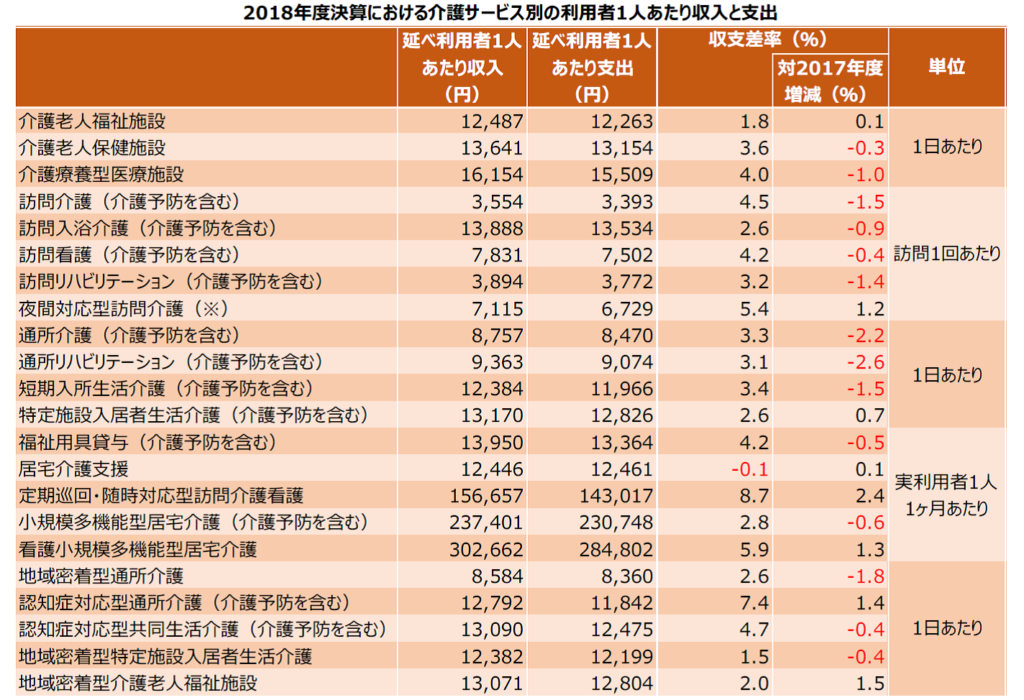

2019 年12 月に発表された調査結果※から、介護サービス別の1 人あたり収入や支出に関するデータをみていきます。

居宅介護支援以外はプラスに

2018 年度決算における介護サービスごとの利用者1 人あたり収入や支出の状況をまとめると、下表のとおりです。

※のサービスは集計数が少なく、参考数値。

収支差率=(介護サービスの収益額-介護サービスの費用額)/介護サービスの収益額

厚生労働省「令和元年度介護事業経営概況調査結果の概要」より作成

サービスの種類によって金額に差はありますが、居宅介護支援以外は利用者1 人あたり収入が支出を上回りました。収支差率では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が8.7%で最も高くなっています。

収支差率は半分以上が前年度から減少

収支差率について2017 年度からの増減をみると、22 サービス中14 サービスがマイナスとなりました。プラスとなった8 サービスの中では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が2.4%で最も高い状況です。

現状確認として、貴施設の数値と比較してみてはいかがでしょうか。

※厚生労働省「令和元年度介護事業経営概況調査結果の概要」

すべての介護保険サービスを対象に、層化無作為抽出した15,208 施設・事業所を対象に、2019 年5 月に行われた調査です。詳細は次のURL のページからご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/153-4a.html

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

令和2 年度税制改正 福祉施設編

令和2 年度税制改正の大綱が閣議決定されました。その中から、福祉施設に関連の深い項目に注目します。(実際の改正内容は、改正法令の公布後に官報等でご確認ください。)

障害者雇用による割増償却制度の延長

障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度について、適用期限が2 年延長される予定です。これに伴い、機械装置の割増償却率が12%に引き下げられます。現行の割増償却率(24%)は、令和2 年3 月31 日までの適用となります。

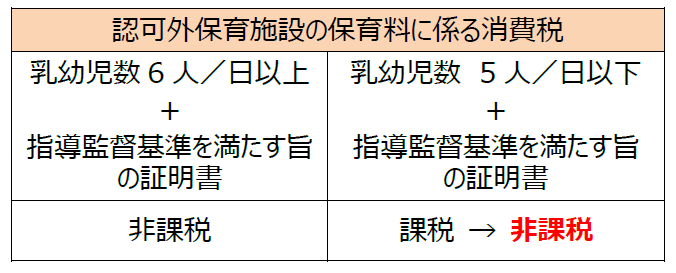

認可外保育、消費税非課税の範囲拡大

令和2 年10 月1 日以後、1 日当たり5 人以下の乳幼児を保育する一定の認可外保育施設の保育料に係る消費税が、非課税となる予定です。

未婚のひとり親、寡婦(夫)控除の対象に

令和2 年分以後の所得税より、未婚のひとり親についても、寡婦(夫)控除の対象となることが盛り込まれました。適用条件は、死別・離別の場合と同様になります。

少額減価償却資産の特例も延長

中小企業者等が、30 万円未満の少額減価償却資産を取得した場合、その取得価額の全額が損金算入(即時償却)できる特例(年300 万円が限度)についても、2 年の延長が盛り込まれました。なお、対象事業者の従業員要件が現行の1,000 人以下から500 人以下に引き下げられ、連結法人が対象から除外される予定です。

その他の改正事項

上記の他、以下の改正も予定されています。

- 国民健康保険税の課税限度額の見直し及び低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の見直し

- 介護保険制度の見直しに伴う税制上の所要の措置

- 認定NPO 法人等のPST 算定における休眠預金等からの助成金の除外

【参考】

財務省「令和2 年度税制改正の大綱」

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2020/20191220taikou.pdf

厚生労働省「令和2 年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)」

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000579030.pdf

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

子の看護休暇・介護休暇2021年1月より時間単位での取得へ改正

育児・介護休業法では、子どもが病気になったりケガをしたときに世話をしたり、子どもに予防接種や健康診断を受けさせるために、従業員が請求することで取得できる子の看護休暇があります。また、要介護状態にある家族の介護やその他の世話をするために、介護休暇が用意されています。今回、育児・介護休業法施行規則が改正され、これらの休暇を時間単位で取得させる制度が導入されることになりました(施行:2021年1月1日)。

1.改正内容

子の看護休暇・介護休暇は、制度創設当時は1日単位での取得に限られていましたが、その後、取得する従業員の利便性を考慮し、半日単位でも取得できるように改正され、さらに今回、時間単位での取得ができるように改正されます。

この「時間」とは1時間の整数倍の時間(1時間、2時間、3時間等)をいい、1日の所定労働時間よりも短い時間のことを指します。会社は従業員から時間単位での取得の希望があったときは、その希望する時間について取得させなければなりません。

取得は始業時刻から連続する時間または終業時刻まで連続する時間となっており、労働時間の間で休暇を取得するいわゆる「中抜け」を認めることを求めるものではありません。

2.変更が必要となる就業規則

今回の改正により、現在、子の看護休暇および介護休暇を規定している就業規則(育児・介護休業規程等)を変更することが必要になります。

変更後の規定例は、次のとおりであり、時間単位での規定を盛り込みます。

<就業規則の規定例(子の看護休暇の場合)>

第○条

1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

2 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。

※介護休暇も同様の変更が必要になります

3.労使協定の見直し

就業規則の変更とともに、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇の対象からその業務に従事する従業員を除外することができます。

必要に応じ、労使協定の内容を見直し、再締結しておきましょう。

子の看護休暇や介護休暇を取得した時間は、無給として扱って問題ありませんが、有給の制度を導入し、休暇を取得した従業員が生じたとき等、一定の要件を満たしたときには、両立支援等助成金が支給されます。この機会に併せて検討してもよいかもしれません。

(来月に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

子の看護休暇・介護休暇2021年1月より時間単位での取得へ改正

育児・介護休業法では、子どもが病気になったりケガをしたときに世話をしたり、子どもに予防接種や健康診断を受けさせるために、従業員が請求することで取得できる子の看護休暇があります。また、要介護状態にある家族の介護やその他の世話をするために、介護休暇が用意されています。今回、育児・介護休業法施行規則が改正され、これらの休暇を時間単位で取得させる制度が導入されることになりました(施行:2021年1月1日)。

1.改正内容

子の看護休暇・介護休暇は、制度創設当時は1日単位での取得に限られていましたが、その後、取得する従業員の利便性を考慮し、半日単位でも取得できるように改正され、さらに今回、時間単位での取得ができるように改正されます。

この「時間」とは1時間の整数倍の時間(1時間、2時間、3時間等)をいい、1日の所定労働時間よりも短い時間のことを指します。会社は従業員から時間単位での取得の希望があったときは、その希望する時間について取得させなければなりません。

取得は始業時刻から連続する時間または終業時刻まで連続する時間となっており、労働時間の間で休暇を取得するいわゆる「中抜け」を認めることを求めるものではありません。

2.変更が必要となる就業規則

今回の改正により、現在、子の看護休暇および介護休暇を規定している就業規則(育児・介護休業規程等)を変更することが必要になります。

変更後の規定例は、次のとおりであり、時間単位での規定を盛り込みます。

<就業規則の規定例(子の看護休暇の場合)>

第○条

1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

2 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。

※介護休暇も同様の変更が必要になります

3.労使協定の見直し

就業規則の変更とともに、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇の対象からその業務に従事する従業員を除外することができます。

必要に応じ、労使協定の内容を見直し、再締結しておきましょう。

子の看護休暇や介護休暇を取得した時間は、無給として扱って問題ありませんが、有給の制度を導入し、休暇を取得した従業員が生じたとき等、一定の要件を満たしたときには、両立支援等助成金が支給されます。この機会に併せて検討してもよいかもしれません。

(来月に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

子の看護休暇・介護休暇2021年1月より時間単位での取得へ改正

育児・介護休業法では、子どもが病気になったりケガをしたときに世話をしたり、子どもに予防接種や健康診断を受けさせるために、従業員が請求することで取得できる子の看護休暇があります。また、要介護状態にある家族の介護やその他の世話をするために、介護休暇が用意されています。今回、育児・介護休業法施行規則が改正され、これらの休暇を時間単位で取得させる制度が導入されることになりました(施行:2021年1月1日)。

1.改正内容

子の看護休暇・介護休暇は、制度創設当時は1日単位での取得に限られていましたが、その後、取得する従業員の利便性を考慮し、半日単位でも取得できるように改正され、さらに今回、時間単位での取得ができるように改正されます。

この「時間」とは1時間の整数倍の時間(1時間、2時間、3時間等)をいい、1日の所定労働時間よりも短い時間のことを指します。会社は従業員から時間単位での取得の希望があったときは、その希望する時間について取得させなければなりません。

取得は始業時刻から連続する時間または終業時刻まで連続する時間となっており、労働時間の間で休暇を取得するいわゆる「中抜け」を認めることを求めるものではありません。

2.変更が必要となる就業規則

今回の改正により、現在、子の看護休暇および介護休暇を規定している就業規則(育児・介護休業規程等)を変更することが必要になります。

変更後の規定例は、次のとおりであり、時間単位での規定を盛り込みます。

<就業規則の規定例(子の看護休暇の場合)>

第○条

1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

2 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。

※介護休暇も同様の変更が必要になります

3.労使協定の見直し

就業規則の変更とともに、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇の対象からその業務に従事する従業員を除外することができます。

必要に応じ、労使協定の内容を見直し、再締結しておきましょう。

子の看護休暇や介護休暇を取得した時間は、無給として扱って問題ありませんが、有給の制度を導入し、休暇を取得した従業員が生じたとき等、一定の要件を満たしたときには、両立支援等助成金が支給されます。この機会に併せて検討してもよいかもしれません。

(来月に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

2020年度の社会保険料率の変更見込み

社会保険の料率は、財政状況等により、定期的に見直しが行われています。特に年度が切り替わるタイミングで変更されることが多いことから、今回は2020年度の社会保険料の料率の動向についてお伝えします。

1.健康保険料率の変更

協会けんぽの健康保険料率は例年3月分(4月納付分)から変更されています。2020年度についても、都道府県ごとの3月分からの健康保険料率が下表のとおり決定しました。

2.介護保険料率の変更

協会けんぽの介護保険料率は全国一律であり、健康保険料率の変更と同じタイミングである2020年3月分から1.79%に変更されます。この介護保険料率は、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額で除したものを基準として保険者が定めることになっています。

3.雇用保険料の控除に関する留意点

雇用保険料率は現在、労働保険徴収法の改正案が国会に提出されており、今のところ決定していないため、動向を注視する必要があります(2020年2月14日現在)。

雇用保険料に関しては、今年度(2019年度)まで64歳以上の雇用保険の被保険者について徴収が免除されていましたが、4月からは徴収が始まるため雇用保険料を給与から控除することになります。

この他、労災保険率は3年に1度、見直しが行われていますが、前回は2018年度に変更されたため、2020年度には変更されない予定です。給与から控除する社会保険料については、4月の給与計算を始める前に、確認するようにしましょう。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

2020年度の社会保険料率の変更見込み

社会保険の料率は、財政状況等により、定期的に見直しが行われています。特に年度が切り替わるタイミングで変更されることが多いことから、今回は2020年度の社会保険料の料率の動向についてお伝えします。

1.健康保険料率の変更

協会けんぽの健康保険料率は例年3月分(4月納付分)から変更されています。2020年度についても、都道府県ごとの3月分からの健康保険料率が下表のとおり決定しました。

2.介護保険料率の変更

協会けんぽの介護保険料率は全国一律であり、健康保険料率の変更と同じタイミングである2020年3月分から1.79%に変更されます。この介護保険料率は、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額で除したものを基準として保険者が定めることになっています。

3.雇用保険料の控除に関する留意点

雇用保険料率は現在、労働保険徴収法の改正案が国会に提出されており、今のところ決定していないため、動向を注視する必要があります(2020年2月14日現在)。

雇用保険料に関しては、今年度(2019年度)まで64歳以上の雇用保険の被保険者について徴収が免除されていましたが、4月からは徴収が始まるため雇用保険料を給与から控除することになります。

この他、労災保険率は3年に1度、見直しが行われていますが、前回は2018年度に変更されたため、2020年度には変更されない予定です。給与から控除する社会保険料については、4月の給与計算を始める前に、確認するようにしましょう。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

2020年度の社会保険料率の変更見込み

社会保険の料率は、財政状況等により、定期的に見直しが行われています。特に年度が切り替わるタイミングで変更されることが多いことから、今回は2020年度の社会保険料の料率の動向についてお伝えします。

1.健康保険料率の変更

協会けんぽの健康保険料率は例年3月分(4月納付分)から変更されています。2020年度についても、都道府県ごとの3月分からの健康保険料率が下表のとおり決定しました。

2.介護保険料率の変更

協会けんぽの介護保険料率は全国一律であり、健康保険料率の変更と同じタイミングである2020年3月分から1.79%に変更されます。この介護保険料率は、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額で除したものを基準として保険者が定めることになっています。

3.雇用保険料の控除に関する留意点

雇用保険料率は現在、労働保険徴収法の改正案が国会に提出されており、今のところ決定していないため、動向を注視する必要があります(2020年2月14日現在)。

雇用保険料に関しては、今年度(2019年度)まで64歳以上の雇用保険の被保険者について徴収が免除されていましたが、4月からは徴収が始まるため雇用保険料を給与から控除することになります。

この他、労災保険率は3年に1度、見直しが行われていますが、前回は2018年度に変更されたため、2020年度には変更されない予定です。給与から控除する社会保険料については、4月の給与計算を始める前に、確認するようにしましょう。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

労働基準監督署の調査でよく聞かれる36協定(特別条項)に関する事項

※2019年4月施行の改正労働基準法の内容を前提としています。

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:

来月、労働基準監督署の調査が行われることになりました。事前の準備物に「時間外・休日労働に関する協定届」(以下、「36協定」という)とありますが、どのようなことを確認されるのでしょうか?

社労士:

御社では、36協定に特別条項をつけて届出をされています。特別条項は過重労働の原因になりやすいということで2019年4月の法改正でも様々な規制が加えられ、労働基準監督署の調査でも重要事項とされています。そこで今回は以下の4点を取り上げましょう。

- 限度時間を超えて労働させる場合における手続きが、特別条項に該当する月ごとに行われているか

- 限度時間を超えて労働させることができる回数が年6回以内となっているか

- 延長することができる時間数および休日労働の時間を超えていないか

- 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置(健康福祉確保措置)を実施しているか

総務部長:

1.について当社は、過半数代表者に事前の申し入れを行うことにし、書面を渡しています。

社労士:

それは素晴らしいですね。調査では、その事前の申し入れが行われているか確認されるので、申し入れ書の控えやメールで申し入れをしていればその文面等を残しておく必要があります。

総務部長:

なるほど。当社では限度時間を超えて労働させることは稀ですが、②の年6回以内とは、会社として年6回以内でしょうか、それとも従業員ごとに年6回以内でしょうか?

社労士:

従業員ごとに年6回以内です。そのため、従業員ごとにカウントし、年6回を超えないようにする必要があります。③については、36協定で定めた時間の範囲に収まっていることが必要です。その上で、例えば特別条項で90時間と記載してあり、90時間の範囲に収まっていたとしても、2~6ヶ月平均で月80時間を超えてはいけないという時間外労働の上限規制の内容がありますので、それを遵守する必要があります。

総務部長:

なるほど。36協定に記載した内容だけを遵守していたとしても、問題となるケースがあるのですね。④については、対象労働者に医師の面接指導を実施することにしていますが、それを実施しておくということですね。

社労士:

はい。実施と併せて、実施状況に関する記録を36協定の期間中と有効期間満了後3年間保存することになっています。実施後は記録を残しておくことまでが求められます。

【ワンポイントアドバイス】

- 限度時間を超えて労働させる場合、事前に定められた手続きを行い、その書面等を残しておく。

- 36協定に記載された内容とともに、時間外労働の上限規制も遵守する。

- 健康福祉確保措置を実施した場合、記録を残し、36協定の期間中と有効期間満了後3年間は保存しておく。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

労働基準監督署の調査でよく聞かれる36協定(特別条項)に関する事項

※2019年4月施行の改正労働基準法の内容を前提としています。

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:

来月、労働基準監督署の調査が行われることになりました。事前の準備物に「時間外・休日労働に関する協定届」(以下、「36協定」という)とありますが、どのようなことを確認されるのでしょうか?

社労士:

御社では、36協定に特別条項をつけて届出をされています。特別条項は過重労働の原因になりやすいということで2019年4月の法改正でも様々な規制が加えられ、労働基準監督署の調査でも重要事項とされています。そこで今回は以下の4点を取り上げましょう。

- 限度時間を超えて労働させる場合における手続きが、特別条項に該当する月ごとに行われているか

- 限度時間を超えて労働させることができる回数が年6回以内となっているか

- 延長することができる時間数および休日労働の時間を超えていないか

- 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置(健康福祉確保措置)を実施しているか

総務部長:

1.について当社は、過半数代表者に事前の申し入れを行うことにし、書面を渡しています。

社労士:

それは素晴らしいですね。調査では、その事前の申し入れが行われているか確認されるので、申し入れ書の控えやメールで申し入れをしていればその文面等を残しておく必要があります。

総務部長:

なるほど。当社では限度時間を超えて労働させることは稀ですが、②の年6回以内とは、会社として年6回以内でしょうか、それとも従業員ごとに年6回以内でしょうか?

社労士:

従業員ごとに年6回以内です。そのため、従業員ごとにカウントし、年6回を超えないようにする必要があります。③については、36協定で定めた時間の範囲に収まっていることが必要です。その上で、例えば特別条項で90時間と記載してあり、90時間の範囲に収まっていたとしても、2~6ヶ月平均で月80時間を超えてはいけないという時間外労働の上限規制の内容がありますので、それを遵守する必要があります。

総務部長:

なるほど。36協定に記載した内容だけを遵守していたとしても、問題となるケースがあるのですね。④については、対象労働者に医師の面接指導を実施することにしていますが、それを実施しておくということですね。

社労士:

はい。実施と併せて、実施状況に関する記録を36協定の期間中と有効期間満了後3年間保存することになっています。実施後は記録を残しておくことまでが求められます。

【ワンポイントアドバイス】

- 限度時間を超えて労働させる場合、事前に定められた手続きを行い、その書面等を残しておく。

- 36協定に記載された内容とともに、時間外労働の上限規制も遵守する。

- 健康福祉確保措置を実施した場合、記録を残し、36協定の期間中と有効期間満了後3年間は保存しておく。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人