コラム

医療機関でみられる人事労務Q&A

『受診を拒む職員に健康診断の受診を強制してもよいのか』

Q:

当院では毎年健康診断を実施していますが、ある職員がその受診を拒否しています。本人の意向に沿って健康診断を受診させなくても問題はないのでしょうか。受診させるとした場合、強制しても問題ないのでしょうか?

A:

法律には、医院が定期健康診断を実施することと職員が健康的に業務を行えるよう必要な措置を講じるといった安全配慮義務の2 つが定められているため、必ず健康診断を行わなければなりません。また、職員も自身の健康を管理する自己保健義務が課されているため、医院が受診を強制することは基本的に問題とはなりません。

詳細解説:

医院は、職員に原則1 年に1 回健康診断を実施しなければなりません(労働安全衛生法第66 条1 項)。また、職員の健康状態が悪い場合には必要に応じて業務時間を短縮する等の具体的な措置を講じることによって、職員が健康的で安全に業務を行うことができるようにする、安全配慮義務が定められています(労働契約法第5 条)。そのため、今回のケースのように健康診断を受診しない職員がいる場合は、医院に罰則が適用される可能性があります。また、例えば健康診断を受診していない職員に健康上の問題が生じた場合、医院が職員の健康状態を適正に把握できていなかったことが安全配慮義務違反と判断される可能性があります。さらには、医院が行うべき職員の健康管理が不十分な状態にあり、職員の健康状態を悪化させたと判断されるような場合は、損害賠償責任を負わなければならないことも考えられます。そうしたことから、医院は健康診断を受診しなければならない職員全員が確実に受診しているようにすることが必要です。ただし、職員には医師を選択する自由があるため、医院が指定する医療機関で健康診断を受けずに、他の医療機関で受けた健康診断結果を医院に提出する方法でも問題ありません。

職員については、健康診断の受診を拒否しても罰則はありませんが、法的に受診が義務づけられています(労働安全衛生法第66 条5項)。また、職員も自身の健康を守るための努力をしなければならないとする自己保健義務に基づいて、事業主が行った懲戒処分が認められた裁判例があります(愛知県教育委員会事件)。医院が職員に自己保健義務を果たすよう求めるために、就業規則に以下のような規定を定めることも検討したいところです。

就業規則への記載例:

- 職員は、正当な理由なく健康診断の受診を拒否してはならない。

- 職員は、⽇頃から⾃らの⼼⾝の健康の維持・増進及び傷病の予防に⾃ら率先して努めるとともに、⾃らの⼼⾝の健康管理に責任を持たなければならない。

- ⼼⾝の健康に⽀障を感じた時は、速やかに上司等に相談し、また医師の診察を受けるなどして早期の回復に努めなければならない。

(来月に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

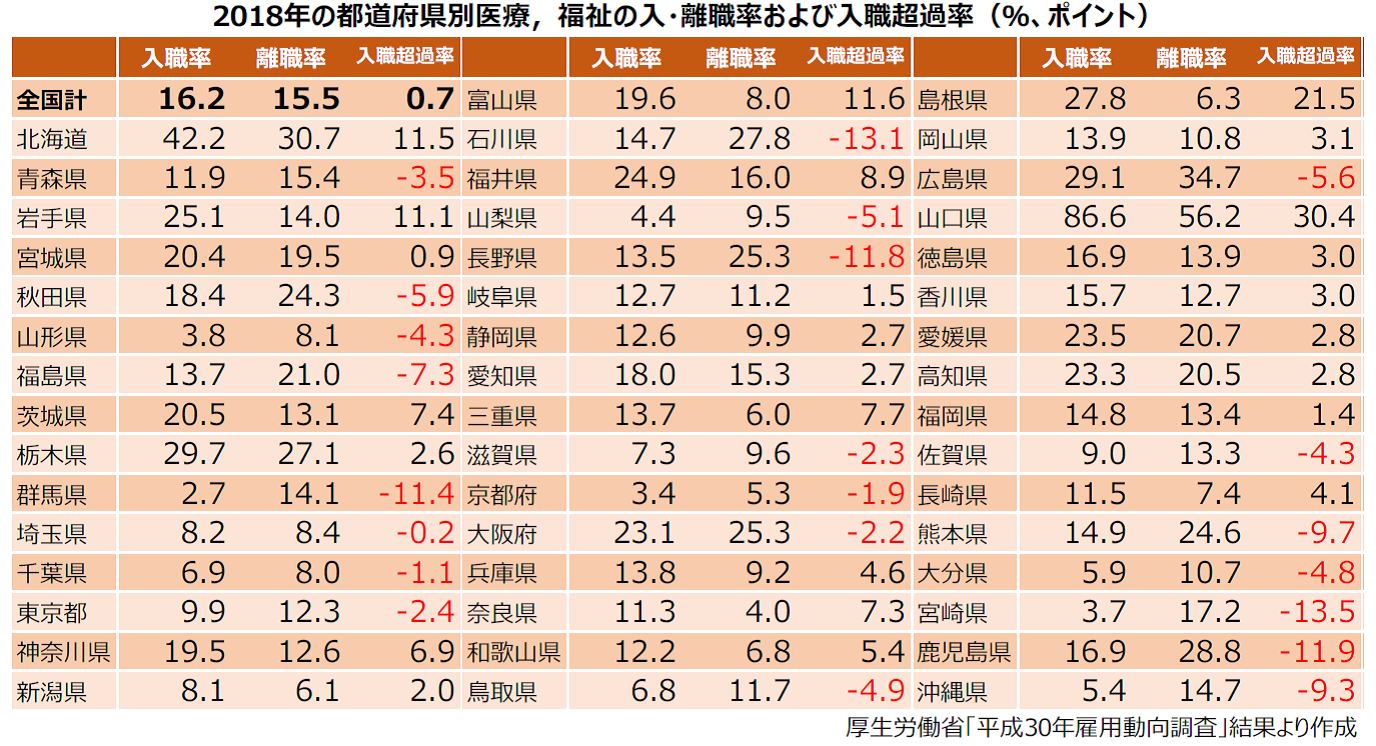

都道府県別 福祉施設等の入・離職率

業種を問わず慢性的な人手不足の状態が続いていますが、人材の移動はどのようになっているのでしょうか。ここでは、今年8 月に厚生労働省から発表された資料※から、福祉施設等の入職率と離職率を都道府県別にみていきます。

医療,福祉は入職超過の状態

上記調査結果から、2018 年(平成30 年)の福祉施設等(以下、医療,福祉)の入職率と離職率、入職超過率(入職率から離職率を引いたもの)を都道府県別にまとめると、下表のとおりです。

全国計をみると、入職率は16.2%、離職率は15.5%で、入職超過率が0.7 ポイントと入職超過になっています。なお、2017 年と比較すると、入職率は16.4%と0.2 ポイント減少、離職率は14.5%で1 ポイント増加、入職超過率は1.9 ポイントで1.2 ポイントの減少となり、離職率が高くなっています。

25 道県で入職超過の状態

都道府県別では、入職率、離職率、入職超過率のいずれも山口県が最も高くなりました。

それ以外では、入職率は北海道が40%を超え、栃木県、広島県、島根県、岩手県で25%を超えました。離職率では、広島県と北海道が30%を超えています。入職超過率では、山口県を含め

25 道県が入職超過です。残りの22 都府県のうち、10 ポイント以上の離職超過になっているのが、群馬県、長野県、鹿児島県、石川県、宮崎県の5 県です。

貴施設の地域の状況はいかがでしょうか。

※厚生労働省「平成30 年雇用動向調査」

日本標準産業分類(平成25 年10 月改定)に基づく次の16 大産業に属し、5 人以上の常用労働者を雇用する事業所のうちから、産業、事業所規模別に層化して無作為に抽出した約15,000 事業所と、その事業所に入職した常用労働者と離職した常用労働者のうちから無作為に抽出した者を対象にした調査です。詳細は次のURL のページからご確認ください。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450073&tstat=000001012468&cycle=7&year=20180&month=0&tclass1=000001012469&tclass2=000001063686&tclass3=000001063688&result_back=1

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

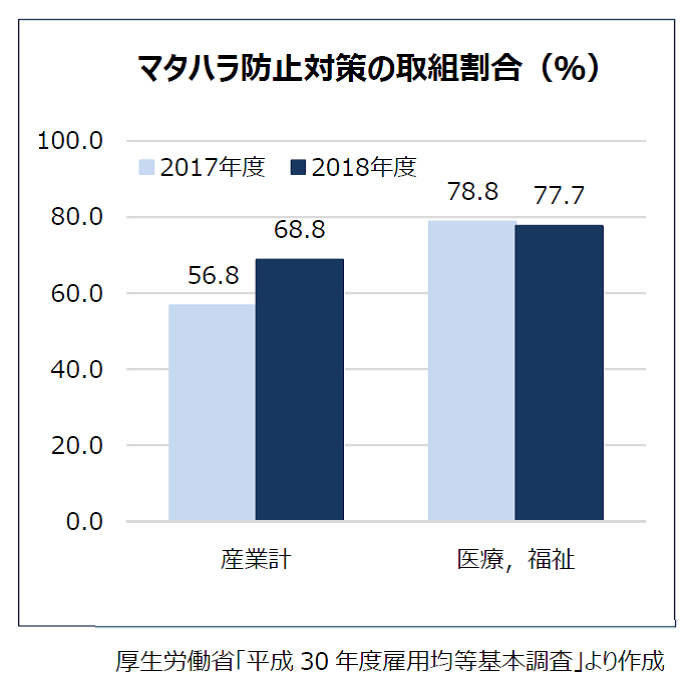

医療機関におけるマタハラ防止対策の取組状況

2017 年(平成29 年)より、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(以下、マタハラ)の防止措置を適切に講じることが、事業主の義務となっています。ここでは、今年7 月に発表された調査結果※から、医療機関におけるマタハラ防止対策の取組状況をみていきます。

80%近くで対策を実施

上記調査結果などから、医療機関(以下、医療,福祉)におけるマタハラ防止対策の取組割合をまとめると、下グラフのとおりです。

2017、2018 年度とも80%近い割合でマタハラ防止対策に取り組んでいます。産業計と比べると、両年度とも医療,福祉の方が取組割合は高い状況です。ただし、2018 年度の結果をみると情報通信業や金融業,保険業など、医療,福祉よりも高い取組割合の業種もあります。

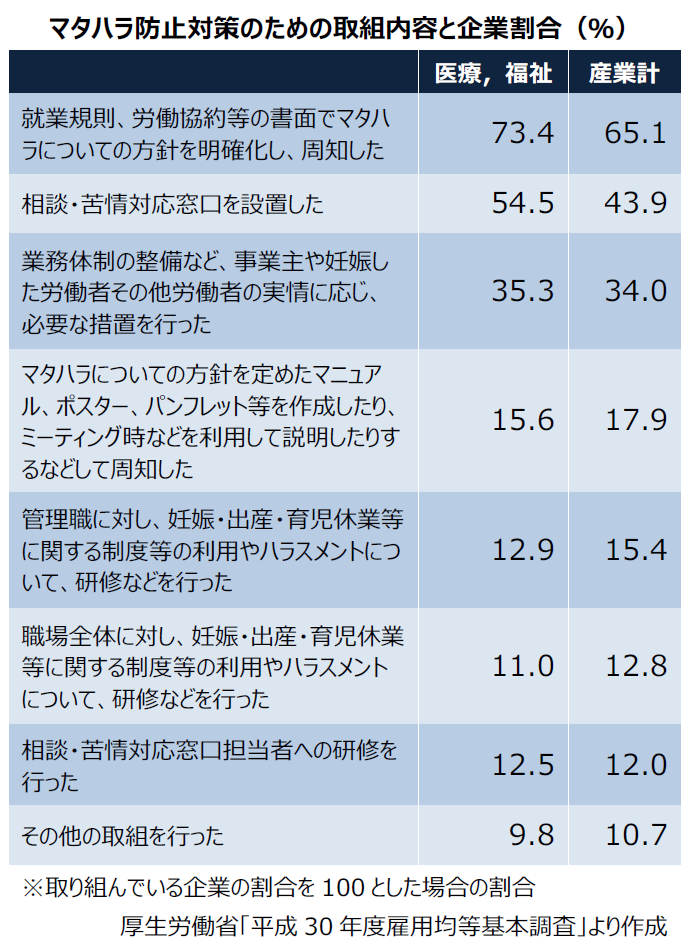

具体的な防止対策

次に医療,福祉で行われている具体的な取組について、2018 年度の内容別の割合をまとめると下表のとおりです。

就業規則、労働協約等の書面でマタハラについての方針を明確化し、周知した割合が73.4%で最も高くなりました。次いで相談・苦情対応窓口を設置した割合も50%を超えて54.5%となりました。

2020 年にはまず大企業から、パワハラ防止対策が義務化されることになっています。医療機関でも、今後はマタハラやセクハラだけでなく、パワハラについても防止対策に取り組む必要があります。

貴院の取組状況はいかがでしょうか。

※厚生労働省「平成30 年度雇用均等基本調査」

日本標準産業分類に基づく16 大産業に属する、常用労働者10 人以上を雇用している民営企業のうちから、産業・規模別に層化して抽出した企業を対象に行われた調査です。詳細は次のURL のページからご確認ください。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450281&tstat=000001051898&cycle=8&tclass1=000001132283&tclass2=000001132284

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

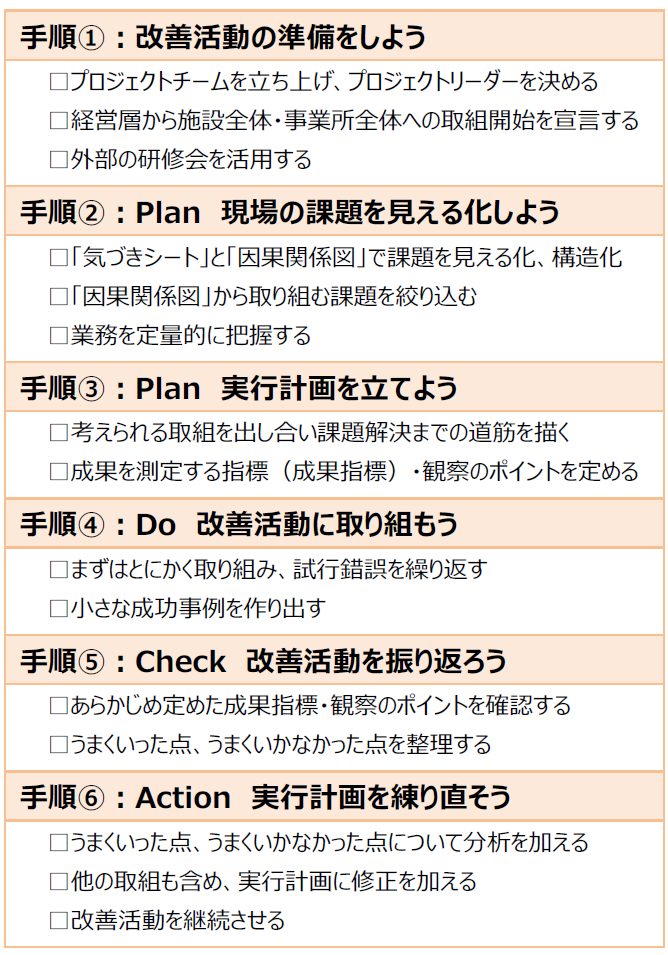

介護現場の生産性向上ガイドライン

働き方改革や人材難から、介護の現場における生産性向上がますます求められています。今回は、今年3 月に厚生労働省が作成・公表した「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン※」について取り上げます。

介護現場における「業務改善」

生産性向上には、「業務改善」が不可欠。一般的な「業務改善」は、業務のやり方を工夫し「ムリ」「ムダ」「ムラ」を無くしていくことで、安全、正確性、効率や負担の軽減を目指しますが、介護は「人」が相手。単純に効率性や安全性を追求することは、サービスの質の低下につながります。介護現場での「業務改善」では、「介護の価値を高めること」も同時に重要となります。

ガイドラインでは、「介護現場における業務改善」を「改善で生まれた時間を有効活用して、利用者に向き合う時間を増やしたり、自分達で質をどう高めるかを考えること」と読み替え、

①人材育成、②チームケアの質の向上、③情報共有の効率化、の3 つの視点を重視し、サービスの向上と人材定着・確保を目指しています。

改善活動の手順とポイント

ガイドラインは「施設サービス」版、「居宅サービス」版、「医療系サービス」版の3 種類があり、業務改善の取組経験のない事業所でも実行できる「道案内のツール」として、分かりや

すくまとめられています。例えば、施設・居宅サービスの改善活動手順は次のようにまとめられ、事例や書式ツールも紹介されています。

※厚生労働省「介護分野における生産性向上について」ガイドラインは、次のURL からダウンロードいただけます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00013.html

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

医療・福祉分野の「生産性向上」の動き

2040年を展望したとき、現役世代が急減する中での医療・福祉サービスの確保が政策課題として取り上げられました※。今回はこの課題への対応として示された、医療・福祉サービスの生産性の向上に注目します。

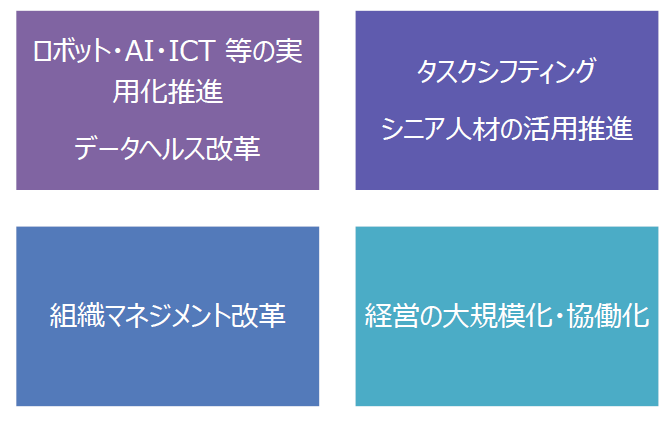

生産性の向上を図る4 つの改革

2040 年時点で必要とされるサービスが適切に確保できるよう、より少ない人手でも回る医療・福祉の現場を実現するために、次の4 つの改革を行い、医療・福祉サービスの生産性の向上を図ることが示されています。

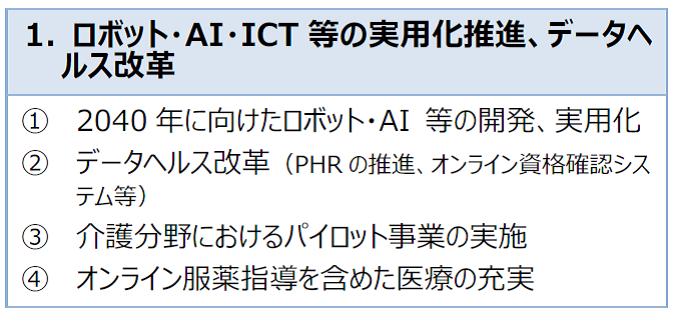

4 つの改革における主要施策

それぞれの主要施策をご紹介します。

2040 年には人と先端技術が共生し、一人ひとりの生き方を共に支える次世代ケアを目指しています。

※厚生労働省「第2 回2040 年を展望した社会保障・働き方改革本部 資料」

2040 年を展望した社会保障・働き方改革本部のとりまとめが掲載されています。詳細は次のURL のページからご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000101520_00002.html

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

高校生を雇用する際の留意点

人材確保が難しいことから、これまで高校生等の満18歳未満の年少者(以下、「高校生」という)を雇用していなかった企業でも、長期休暇や土曜日・日曜日等に高校生を雇用することを検討しているケースが増えています。高校生を雇用するときには、労務管理上の留意点があるため、その内容を確認しておきます。

1.労働基準法における主な保護規定

労働基準法は高校生にも当然に適用されます。雇用契約は高校生本人と行い、給与も高校生本人に支払います。ただし、年齢区分に応じて取扱いが異なるものがあり、高校生を雇用するにあたっては、特に以下の3項目について注意が必要です。

①年齢証明書等の備付け

②労働時間・休日の制限

③深夜業の制限

①年齢証明書等の備付け

事業場に、高校生の年齢を証明する公的な書面(戸籍証明書や住民票記載事項証明書等)を備え付ける必要があります。

②労働時間・休日の制限

労働基準法の原則である1週40時間、1日8時間を超えて労働させることはできず、いわゆる変形労働時間制により働かせることもできません。例外として、以下の2つがあります。

ア)1週40時間を超えない範囲で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長する場合

イ)1週48時間、1日8時間を超えない範囲内において、1ヶ月または1年単位の変形労働制を適用する場合

③深夜業の制限

原則として、午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯に働かせることはできません。ただし、以下の場合は例外となっています。

ア)交替制の満16歳以上の男性

イ)農林業、水産・養蚕・畜産業、保健衛生業または電話交換の業務に従事する高校生

ウ)災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合

2.その他の留意点

雇用契約は高校生本人と行うことになりますが、雇用契約をする際には、親権者に働くことを伝えてあるかを確認し、学生の本分である勉強がおろそかにならないような配慮が必要です。

また、高校生であっても労災保険の対象となります。そのため、業務中にケガをしたり通勤途中で事故にあった場合は、労災保険が適用されます。会社としては、このような場合には自身の健康保険証が使えないことを事前に伝えておくといった細かな配慮もしたいものです。

4月に新入社員として入社する前の冬休みや春休みに、高校生にアルバイトとして勤務してもらうこともあるでしょう。高校生の雇用については、新入社員として雇用する予定であっても、満18歳に満たない場合は、保護規定が適用されるので、勤務する前に、年齢の確認をしておきましょう。

(来月に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

高校生を雇用する際の留意点

人材確保が難しいことから、これまで高校生等の満18歳未満の年少者(以下、「高校生」という)を雇用していなかった企業でも、長期休暇や土曜日・日曜日等に高校生を雇用することを検討しているケースが増えています。高校生を雇用するときには、労務管理上の留意点があるため、その内容を確認しておきます。

1.労働基準法における主な保護規定

労働基準法は高校生にも当然に適用されます。雇用契約は高校生本人と行い、給与も高校生本人に支払います。ただし、年齢区分に応じて取扱いが異なるものがあり、高校生を雇用するにあたっては、特に以下の3項目について注意が必要です。

①年齢証明書等の備付け

②労働時間・休日の制限

③深夜業の制限

①年齢証明書等の備付け

事業場に、高校生の年齢を証明する公的な書面(戸籍証明書や住民票記載事項証明書等)を備え付ける必要があります。

②労働時間・休日の制限

労働基準法の原則である1週40時間、1日8時間を超えて労働させることはできず、いわゆる変形労働時間制により働かせることもできません。例外として、以下の2つがあります。

ア)1週40時間を超えない範囲で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長する場合

イ)1週48時間、1日8時間を超えない範囲内において、1ヶ月または1年単位の変形労働制を適用する場合

③深夜業の制限

原則として、午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯に働かせることはできません。ただし、以下の場合は例外となっています。

ア)交替制の満16歳以上の男性

イ)農林業、水産・養蚕・畜産業、保健衛生業または電話交換の業務に従事する高校生

ウ)災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合

2.その他の留意点

雇用契約は高校生本人と行うことになりますが、雇用契約をする際には、親権者に働くことを伝えてあるかを確認し、学生の本分である勉強がおろそかにならないような配慮が必要です。

また、高校生であっても労災保険の対象となります。そのため、業務中にケガをしたり通勤途中で事故にあった場合は、労災保険が適用されます。会社としては、このような場合には自身の健康保険証が使えないことを事前に伝えておくといった細かな配慮もしたいものです。

4月に新入社員として入社する前の冬休みや春休みに、高校生にアルバイトとして勤務してもらうこともあるでしょう。高校生の雇用については、新入社員として雇用する予定であっても、満18歳に満たない場合は、保護規定が適用されるので、勤務する前に、年齢の確認をしておきましょう。

(来月に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

高校生を雇用する際の留意点

人材確保が難しいことから、これまで高校生等の満18歳未満の年少者(以下、「高校生」という)を雇用していなかった企業でも、長期休暇や土曜日・日曜日等に高校生を雇用することを検討しているケースが増えています。高校生を雇用するときには、労務管理上の留意点があるため、その内容を確認しておきます。

1.労働基準法における主な保護規定

労働基準法は高校生にも当然に適用されます。雇用契約は高校生本人と行い、給与も高校生本人に支払います。ただし、年齢区分に応じて取扱いが異なるものがあり、高校生を雇用するにあたっては、特に以下の3項目について注意が必要です。

①年齢証明書等の備付け

②労働時間・休日の制限

③深夜業の制限

①年齢証明書等の備付け

事業場に、高校生の年齢を証明する公的な書面(戸籍証明書や住民票記載事項証明書等)を備え付ける必要があります。

②労働時間・休日の制限

労働基準法の原則である1週40時間、1日8時間を超えて労働させることはできず、いわゆる変形労働時間制により働かせることもできません。例外として、以下の2つがあります。

ア)1週40時間を超えない範囲で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長する場合

イ)1週48時間、1日8時間を超えない範囲内において、1ヶ月または1年単位の変形労働制を適用する場合

③深夜業の制限

原則として、午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯に働かせることはできません。ただし、以下の場合は例外となっています。

ア)交替制の満16歳以上の男性

イ)農林業、水産・養蚕・畜産業、保健衛生業または電話交換の業務に従事する高校生

ウ)災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合

2.その他の留意点

雇用契約は高校生本人と行うことになりますが、雇用契約をする際には、親権者に働くことを伝えてあるかを確認し、学生の本分である勉強がおろそかにならないような配慮が必要です。

また、高校生であっても労災保険の対象となります。そのため、業務中にケガをしたり通勤途中で事故にあった場合は、労災保険が適用されます。会社としては、このような場合には自身の健康保険証が使えないことを事前に伝えておくといった細かな配慮もしたいものです。

4月に新入社員として入社する前の冬休みや春休みに、高校生にアルバイトとして勤務してもらうこともあるでしょう。高校生の雇用については、新入社員として雇用する予定であっても、満18歳に満たない場合は、保護規定が適用されるので、勤務する前に、年齢の確認をしておきましょう。

(来月に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

【介護・保育】人材定着ブログ11月号~介護・保育 「福祉事業に必要なキャリアパスとは②」の続きです。

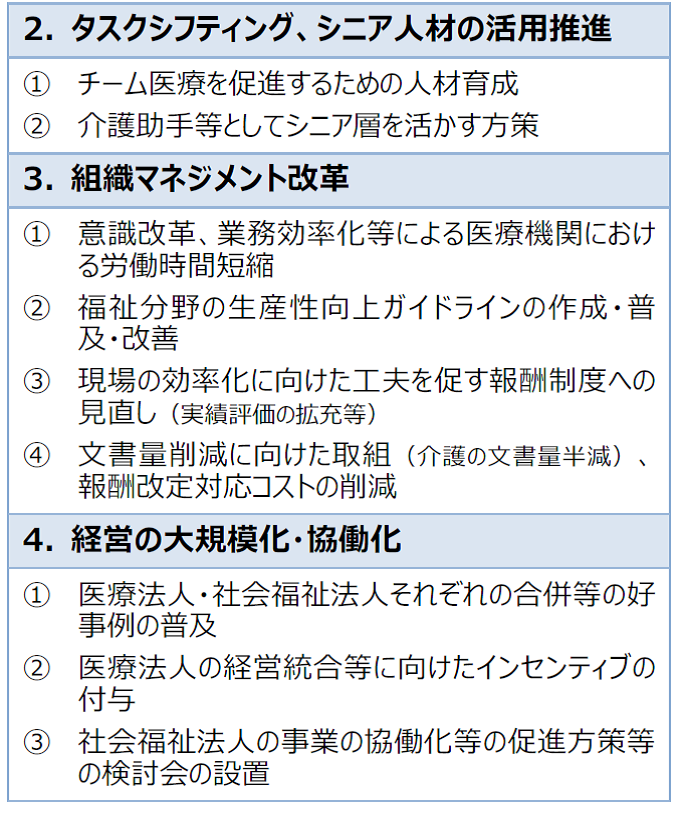

7.資格等級制度

先月号の内容を踏まえて、今月号からは、実際に事業所にキャリアパス構築支援を行う際の、手順とポイントについてお伝えしたいと思います。まずは、その骨格とも言うべき資格等級制度から始めます。

資格等級制度のフレーム事例

ステップ1、階層と業務レベルを決める

ますは何よりキャリアアップするための階層を設けなければなりません。この階層が、キャリアパスの「骨組み」になります。この骨組みの上に、いろいろな要素を載せていくのがキャリアパス制度の構築の作業となります。

ある介護老人保健施設の事例をご紹介いたします。

- 9級は経営層で施設長レベル

- 8級は経営層で副施設長、事務長レベル

- 7級は上級管理者層で課長レベル

- 6級は中級管理職層で、副課長レベル

- 5級は中級管理職層で、主任レベル

- 4級は初級指導職層で、副主任レベル

- 3級は一般職員で、上級職員レベル

- 2級は一般職員で、中級職員レベル

- 1級は一般職員で、初級職員レベル

一般職員の間も、いくつかの階層を設けたほうが、従業員にとっては、キャリアアップの一里塚となり、成長や定着のモチベーションの源泉になります。また、階層を設定したら、その階層に要求される「業務レベル」の定義をいれます。各階層に求める業務のレベルを言語化するとどんな表現になるのかを検討していくのです。一般に、「一人前」といわれるレベルを一般職としての上位に置いた上で、その下位層の定義づけを行います。

また、業務の具体的な内容については、別紙に、職能要件書として示した方が分かりやすいものと思います。職能要件書については、人事評価(職能評価)の項目にて解説いたします。

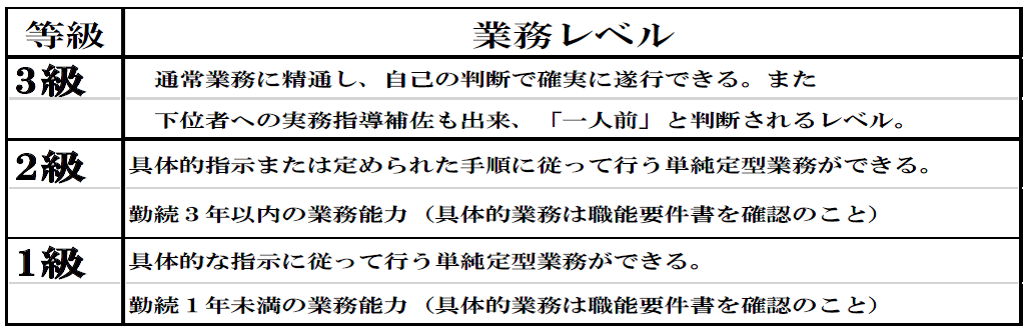

因みに 1級から3級までの業務レベルの事例をご紹介いたします。

-

留意点1

階層設計の留意点として、階層は「現状の姿」でなく、「あるべき姿」で構築することが重要です。キャリアパス制度の構築は、現状の組織をベースとしながらも、将来の組織のあり方も同時に検討していくことが必要です。

例えば、現状のリーダーの上は、主任だ、という場合でも円滑に運営するためには、その中間に「副主任」クラスの階層を設けた方は良ければ、当面は該当者がいなくてもいいのです。階層の設定は、現状そのような社員がいる、いないということではなく、「こうあるべきだ」「こうありたい」という方を判断基準として構いません。その結果、階層の数が実際の社員数を上回る、というようなことも起こりえます。さらに、等級に対応する業務レベルも同様で、該当等級の現状のスタッフは、現在そのようなレベルの仕事はしていない状況でも、法人が要求している業務の内容を明確にすることで、社員の能力向上を促すものとなりますので、ここでも「あるべき姿」を記載することをお勧めいたします。

-

留意点2

留意点の2つ目は、所謂「キャリアの複線化」です。現場では、「優秀な職員ほど役職にはつきたがらない」とか、「知識・技術面でわからないことについて、皆が教えてもらえる職員は決まっており、しかもその職員は役職者ではない」、といった話がよく聞かれます。

そこで考えるべきなのが、キャリアパスにおける「複線化」です。つまり、キャリアパスに描かれた昇格ラインによらずに、役職にはつかずに専ら専門性を高め、組織に貢献するキャリアパスを作ることです。この階層を「専門職」として、上級介護職の水準を超える水準をもって処遇します。この場合、当該職員はマネジメント業務を行わず、もっぱら好きな介護の道を追い続けても、相応の処遇が保障されることになります。専門性の高さを認められてこその処遇なので、職員のプライドも充足することができます。

福祉職場には「一般層」「指導監督層」「管理者層」といったマネジメントの階層の他に、「スキル」による階層が存在するとし、「指導監督層」に相当する「エキスパート職」や、管理者層に相当する「スキルリーダー」といった定義づけを行っている事業所もあります。

また優秀な人材を滞留させては、離職につながりかねません。中小企業の中には職員が自らポストの数を読んで、諦めムードが漂っているようなケースも散見されますが、「専任職」を設けて、「当法人は、管理上の役職だけがポストではない。専任職というスキル面のリーダーもあり、相応に処遇する」と周知すれば閉塞感が一気に変わるはずです。

以上

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

パートタイマーの社会保険の加入要件と今後の適用拡大の方向性

公的年金は少なくとも5年ごとに財政見通しと、マクロ経済スライドの開始・終了年度の見通しの作成を行い、年金財政の健全性を検証することになっています。2019年8月にはこの財政検証が実施され、財政を支えるために今後の社会保険の適用の拡大について検討する必要性を示しました。そこで、以下ではパートタイマーやアルバイト(以下、「パート等」という)の社会保険の加入要件について確認しておきます。

1.特定適用事業所と被保険者

現在、正社員のほか、パート等であっても1週間の所定労働時間(勤務時間)および1ヶ月の所定労働日数(勤務日数)が正社員の4分の3以上のときは社会保険に加入します。

これに加え、厚生年金保険被保険者数の合計が常時501人以上の企業(特定適用事業所)では、勤務時間や勤務日数が、正社員4分の3未満であっても、以下の①~④のすべてに該当するときには被保険者となります。

①週の所定労働時間が20時間以上である

②雇用期間が1年以上見込まれる

③賃金の月額が88,000円以上である

④学生ではない

ここで②については、雇用期間が1年未満であっても、雇用契約書に契約が更新する旨または更新する可能性がある旨が明示されている場合も、含まれることになっています。また、③については、賞与等、1ヶ月を超える期間ごとに支給されるものの他、通勤手当や家族手当といった最低賃金法で算入しないことになっている賃金は、含めずに考えます。

2.任意特定適用事業所

2017年4月からは厚生年金保険被保険者数が少なく、特定適用事業所には該当しないときであっても、地方公共団体に属する事業所や、会社と従業員が合意し日本年金機構に申し出たときには、任意で特定適用事業所として認められる制度が設けられました。

3.今後の適用拡大の流れ

厚生労働省では「働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会」が開催されており、その中で社会保険の更なる適用拡大が議論されています。2019年9月20日にはこの懇談会における議論がとりまとめられましたが様々な意見が出ているため、調整には時間がかかり、また、拡大するときの要件についても、いくつかの案で検証が行われることになるでしょう。

社会保険の適用拡大が行われることで、年金財政の支え手となる人が増えることは年金制度の安定につながりますが、従業員や企業にとっては社会保険料の負担が大きくなり、被保険者となる要件に該当しない範囲に労働時間を短縮する働き方を選択するパート等の発生にもつながります。今後の議論の動向を注視していく必要がありそうです。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人