コラム

パートタイマーの社会保険の加入要件と今後の適用拡大の方向性

公的年金は少なくとも5年ごとに財政見通しと、マクロ経済スライドの開始・終了年度の見通しの作成を行い、年金財政の健全性を検証することになっています。2019年8月にはこの財政検証が実施され、財政を支えるために今後の社会保険の適用の拡大について検討する必要性を示しました。そこで、以下ではパートタイマーやアルバイト(以下、「パート等」という)の社会保険の加入要件について確認しておきます。

1.特定適用事業所と被保険者

現在、正社員のほか、パート等であっても1週間の所定労働時間(勤務時間)および1ヶ月の所定労働日数(勤務日数)が正社員の4分の3以上のときは社会保険に加入します。

これに加え、厚生年金保険被保険者数の合計が常時501人以上の企業(特定適用事業所)では、勤務時間や勤務日数が、正社員4分の3未満であっても、以下の①~④のすべてに該当するときには被保険者となります。

①週の所定労働時間が20時間以上である

②雇用期間が1年以上見込まれる

③賃金の月額が88,000円以上である

④学生ではない

ここで②については、雇用期間が1年未満であっても、雇用契約書に契約が更新する旨または更新する可能性がある旨が明示されている場合も、含まれることになっています。また、③については、賞与等、1ヶ月を超える期間ごとに支給されるものの他、通勤手当や家族手当といった最低賃金法で算入しないことになっている賃金は、含めずに考えます。

2.任意特定適用事業所

2017年4月からは厚生年金保険被保険者数が少なく、特定適用事業所には該当しないときであっても、地方公共団体に属する事業所や、会社と従業員が合意し日本年金機構に申し出たときには、任意で特定適用事業所として認められる制度が設けられました。

3.今後の適用拡大の流れ

厚生労働省では「働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会」が開催されており、その中で社会保険の更なる適用拡大が議論されています。2019年9月20日にはこの懇談会における議論がとりまとめられましたが様々な意見が出ているため、調整には時間がかかり、また、拡大するときの要件についても、いくつかの案で検証が行われることになるでしょう。

社会保険の適用拡大が行われることで、年金財政の支え手となる人が増えることは年金制度の安定につながりますが、従業員や企業にとっては社会保険料の負担が大きくなり、被保険者となる要件に該当しない範囲に労働時間を短縮する働き方を選択するパート等の発生にもつながります。今後の議論の動向を注視していく必要がありそうです。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

パートタイマーの社会保険の加入要件と今後の適用拡大の方向性

公的年金は少なくとも5年ごとに財政見通しと、マクロ経済スライドの開始・終了年度の見通しの作成を行い、年金財政の健全性を検証することになっています。2019年8月にはこの財政検証が実施され、財政を支えるために今後の社会保険の適用の拡大について検討する必要性を示しました。そこで、以下ではパートタイマーやアルバイト(以下、「パート等」という)の社会保険の加入要件について確認しておきます。

1.特定適用事業所と被保険者

現在、正社員のほか、パート等であっても1週間の所定労働時間(勤務時間)および1ヶ月の所定労働日数(勤務日数)が正社員の4分の3以上のときは社会保険に加入します。

これに加え、厚生年金保険被保険者数の合計が常時501人以上の企業(特定適用事業所)では、勤務時間や勤務日数が、正社員4分の3未満であっても、以下の①~④のすべてに該当するときには被保険者となります。

①週の所定労働時間が20時間以上である

②雇用期間が1年以上見込まれる

③賃金の月額が88,000円以上である

④学生ではない

ここで②については、雇用期間が1年未満であっても、雇用契約書に契約が更新する旨または更新する可能性がある旨が明示されている場合も、含まれることになっています。また、③については、賞与等、1ヶ月を超える期間ごとに支給されるものの他、通勤手当や家族手当といった最低賃金法で算入しないことになっている賃金は、含めずに考えます。

2.任意特定適用事業所

2017年4月からは厚生年金保険被保険者数が少なく、特定適用事業所には該当しないときであっても、地方公共団体に属する事業所や、会社と従業員が合意し日本年金機構に申し出たときには、任意で特定適用事業所として認められる制度が設けられました。

3.今後の適用拡大の流れ

厚生労働省では「働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会」が開催されており、その中で社会保険の更なる適用拡大が議論されています。2019年9月20日にはこの懇談会における議論がとりまとめられましたが様々な意見が出ているため、調整には時間がかかり、また、拡大するときの要件についても、いくつかの案で検証が行われることになるでしょう。

社会保険の適用拡大が行われることで、年金財政の支え手となる人が増えることは年金制度の安定につながりますが、従業員や企業にとっては社会保険料の負担が大きくなり、被保険者となる要件に該当しない範囲に労働時間を短縮する働き方を選択するパート等の発生にもつながります。今後の議論の動向を注視していく必要がありそうです。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

労働基準監督署の調査でよく聞かれる36協定(一般条項)に関する事項

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:来月、労働基準監督署の調査が行われることになりました。事前の準備物に「時間外・休日労働に関する協定届」(以下、「36協定」という)とありますが、どのようなことを確認されるのでしょうか?

社労士:まずは以下の3点について確認が行われるでしょう。

①各事業場で36協定の届出が行われているか。

②36協定に記載された延長することができる時間数を遵守できているか。

③過半数代表者が適正に選出されているか。

総務部長:①について当社は本社のみですが、今後、支店や営業所を出す場合、そこでも36協定の届出が必要ということですね。

社労士:そのとおりです。36協定は会社単位ではなく、事業場(本社、支店、営業所など)ごとに締結することが必要です。次に②については、例えば36協定の延長することができる時間数として1ヶ月45時間、1年360時間と協定していた場合、実際の時間外労働時間数がこれらの基準に収まっているかの確認がされます。

総務部長:当社は、多くても残業は1ヶ月40時間程度なので、大丈夫かと思います。

社労士:なるほど、1ヶ月の時間外労働は収まっているということですね。となると1年を確認する必要がありますね。例えば、1年の起算日から1ヶ月40時間の時間外労働が連続6ヶ月あった場合、累計は240時間になります。1年360時間を遵守するためには、残りの6ヶ月は1ヶ月当たり平均20時間以内の時間外労働に収める必要があります。

総務部長:1年での残業時間は気にしていませんでした。一度確認し、状況に応じ、次回の36協定を締結する際の時間数を検討します。

社労士:そうですね。最後に③については、36協定を結ぶときの代表者について、従業員の過半数を代表しているか、選出にあたってはすべての従業員が参加した民主的な手続きがとられているか、管理監督者に該当していないかということが確認されます。

この他、36協定を従業員に周知する義務があり、見やすい場所に掲示するなどの対応が必要になっていますので、これらについても確認されるかもしれません。

総務部長:確認するポイントが細かくあるのですね。他の準備物とあわせて事前に確認して調査に対応します。

【ワンポイントアドバイス】

1. 36協定は事業場ごとに締結し、届け出る必要がある。

2. 36協定で締結した内容を遵守しなければ36協定違反となるため、法令を遵守しつつ、実

態に合った内容とする必要がある。

3. 36協定は、見やすい場所への掲示などを行い、従業員に周知する必要がある。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

労働基準監督署の調査でよく聞かれる36協定(一般条項)に関する事項

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:来月、労働基準監督署の調査が行われることになりました。事前の準備物に「時間外・休日労働に関する協定届」(以下、「36協定」という)とありますが、どのようなことを確認されるのでしょうか?

社労士:まずは以下の3点について確認が行われるでしょう。

①各事業場で36協定の届出が行われているか。

②36協定に記載された延長することができる時間数を遵守できているか。

③過半数代表者が適正に選出されているか。

総務部長:①について当社は本社のみですが、今後、支店や営業所を出す場合、そこでも36協定の届出が必要ということですね。

社労士:そのとおりです。36協定は会社単位ではなく、事業場(本社、支店、営業所など)ごとに締結することが必要です。次に②については、例えば36協定の延長することができる時間数として1ヶ月45時間、1年360時間と協定していた場合、実際の時間外労働時間数がこれらの基準に収まっているかの確認がされます。

総務部長:当社は、多くても残業は1ヶ月40時間程度なので、大丈夫かと思います。

社労士:なるほど、1ヶ月の時間外労働は収まっているということですね。となると1年を確認する必要がありますね。例えば、1年の起算日から1ヶ月40時間の時間外労働が連続6ヶ月あった場合、累計は240時間になります。1年360時間を遵守するためには、残りの6ヶ月は1ヶ月当たり平均20時間以内の時間外労働に収める必要があります。

総務部長:1年での残業時間は気にしていませんでした。一度確認し、状況に応じ、次回の36協定を締結する際の時間数を検討します。

社労士:そうですね。最後に③については、36協定を結ぶときの代表者について、従業員の過半数を代表しているか、選出にあたってはすべての従業員が参加した民主的な手続きがとられているか、管理監督者に該当していないかということが確認されます。

この他、36協定を従業員に周知する義務があり、見やすい場所に掲示するなどの対応が必要になっていますので、これらについても確認されるかもしれません。

総務部長:確認するポイントが細かくあるのですね。他の準備物とあわせて事前に確認して調査に対応します。

【ワンポイントアドバイス】

1. 36協定は事業場ごとに締結し、届け出る必要がある。

2. 36協定で締結した内容を遵守しなければ36協定違反となるため、法令を遵守しつつ、実

態に合った内容とする必要がある。

3. 36協定は、見やすい場所への掲示などを行い、従業員に周知する必要がある。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

労働基準監督署の調査でよく聞かれる36協定(一般条項)に関する事項

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:来月、労働基準監督署の調査が行われることになりました。事前の準備物に「時間外・休日労働に関する協定届」(以下、「36協定」という)とありますが、どのようなことを確認されるのでしょうか?

社労士:まずは以下の3点について確認が行われるでしょう。

①各事業場で36協定の届出が行われているか。

②36協定に記載された延長することができる時間数を遵守できているか。

③過半数代表者が適正に選出されているか。

総務部長:①について当社は本社のみですが、今後、支店や営業所を出す場合、そこでも36協定の届出が必要ということですね。

社労士:そのとおりです。36協定は会社単位ではなく、事業場(本社、支店、営業所など)ごとに締結することが必要です。次に②については、例えば36協定の延長することができる時間数として1ヶ月45時間、1年360時間と協定していた場合、実際の時間外労働時間数がこれらの基準に収まっているかの確認がされます。

総務部長:当社は、多くても残業は1ヶ月40時間程度なので、大丈夫かと思います。

社労士:なるほど、1ヶ月の時間外労働は収まっているということですね。となると1年を確認する必要がありますね。例えば、1年の起算日から1ヶ月40時間の時間外労働が連続6ヶ月あった場合、累計は240時間になります。1年360時間を遵守するためには、残りの6ヶ月は1ヶ月当たり平均20時間以内の時間外労働に収める必要があります。

総務部長:1年での残業時間は気にしていませんでした。一度確認し、状況に応じ、次回の36協定を締結する際の時間数を検討します。

社労士:そうですね。最後に③については、36協定を結ぶときの代表者について、従業員の過半数を代表しているか、選出にあたってはすべての従業員が参加した民主的な手続きがとられているか、管理監督者に該当していないかということが確認されます。

この他、36協定を従業員に周知する義務があり、見やすい場所に掲示するなどの対応が必要になっていますので、これらについても確認されるかもしれません。

総務部長:確認するポイントが細かくあるのですね。他の準備物とあわせて事前に確認して調査に対応します。

【ワンポイントアドバイス】

1. 36協定は事業場ごとに締結し、届け出る必要がある。

2. 36協定で締結した内容を遵守しなければ36協定違反となるため、法令を遵守しつつ、実

態に合った内容とする必要がある。

3. 36協定は、見やすい場所への掲示などを行い、従業員に周知する必要がある。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

育児短時間勤務を運用する際のポイント

育児・介護休業法では、3歳未満の子どもを育てる従業員が希望したときは、1日の所定労働時間を原則として6時間に短縮することを企業に義務付けています(育児短時間勤務)。育児休業から復帰した後にこの制度の利用を希望する従業員は多く、また、制度を使いやすいものにして欲しいという要望も多く寄せられることから、以下では制度のポイントを確認しておきます。

1.対象となる労働者

育児短時間勤務は、3歳未満の子どもを育てる従業員が対象となる制度ですが、そもそも1日の所定労働時間が6時間以下の従業員は制度の対象外となっており、労使協定を締結することで、入社1年未満の従業員や、業務の性質や実施体制により制度の対象とすることが難しい従業員は、制度の対象から除外することができます。なお、制度の対象から除外した業務の性質や実施体制により制度の対象とすることが難しい従業員については、育児短時間勤務の代わりとなる制度の導入が義務付けられます。

厚生労働省の「平成30年度雇用均等基本調査」から、育児短時間勤務制度の最長可能期間を企業ごとに見ると、3歳未満が25.6%、小学校就学の始期に達するまでが19.1%で上位2つになっています。子どもの保育所の送迎などに時間を要することもあり、法令を超えた子どもの年令まで制度の対象とする企業も一定数あることがわかります。

2.労働時間数の選択

育児短時間勤務では、1日の所定労働時間を6時間とすることが求められますが、通常の1日の所定労働時間が7時間45分である企業もあることから、1日の所定労働時間が5時間45分から6時間までであれば、6時間に短縮していることと認められます。

なお、従業員から1日の所定労働時間を5時間や7時間にしたいという要望が聞かれますが、法令では6時間に短縮することを求めており、それ以外の選択をできるようにすることまでを求めてはいません。1日の所定労働時間を6時間とできるようにしつつ、所定労働時間数を選択できるようにしたり、隔日勤務のように所定労働日数を短縮する制度を選択できるようにすることも可能です。企業の状況によって導入を検討してもよいでしょう。

3.始業・終業時刻の選択

保育所に子どもを預けながら働く場合、保育所の開所時間によって従業員が働くことのできる時間が左右されることもあります。そのため、1日の所定労働時間を6時間に短縮しつつ、短縮後の始業・終業時刻を選択することを希望する従業員がいます。法令では始業・終業時刻を選択できるようにすることまでを求めていないため、始業・終業時刻については企業の状況に応じて決めることができます。

育児短時間勤務の制度内容を柔軟にすることで、育児をする従業員にとっては働きやすい環境になりますが、その反面、周囲の従業員に過度の負荷が掛かることもあります。従業員の要望により法令を上回る制度とするときには、従業員全体のバランスも考慮にいれておきたいものです。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

育児短時間勤務を運用する際のポイント

育児・介護休業法では、3歳未満の子どもを育てる従業員が希望したときは、1日の所定労働時間を原則として6時間に短縮することを企業に義務付けています(育児短時間勤務)。育児休業から復帰した後にこの制度の利用を希望する従業員は多く、また、制度を使いやすいものにして欲しいという要望も多く寄せられることから、以下では制度のポイントを確認しておきます。

1.対象となる労働者

育児短時間勤務は、3歳未満の子どもを育てる従業員が対象となる制度ですが、そもそも1日の所定労働時間が6時間以下の従業員は制度の対象外となっており、労使協定を締結することで、入社1年未満の従業員や、業務の性質や実施体制により制度の対象とすることが難しい従業員は、制度の対象から除外することができます。なお、制度の対象から除外した業務の性質や実施体制により制度の対象とすることが難しい従業員については、育児短時間勤務の代わりとなる制度の導入が義務付けられます。

厚生労働省の「平成30年度雇用均等基本調査」から、育児短時間勤務制度の最長可能期間を企業ごとに見ると、3歳未満が25.6%、小学校就学の始期に達するまでが19.1%で上位2つになっています。子どもの保育所の送迎などに時間を要することもあり、法令を超えた子どもの年令まで制度の対象とする企業も一定数あることがわかります。

2.労働時間数の選択

育児短時間勤務では、1日の所定労働時間を6時間とすることが求められますが、通常の1日の所定労働時間が7時間45分である企業もあることから、1日の所定労働時間が5時間45分から6時間までであれば、6時間に短縮していることと認められます。

なお、従業員から1日の所定労働時間を5時間や7時間にしたいという要望が聞かれますが、法令では6時間に短縮することを求めており、それ以外の選択をできるようにすることまでを求めてはいません。1日の所定労働時間を6時間とできるようにしつつ、所定労働時間数を選択できるようにしたり、隔日勤務のように所定労働日数を短縮する制度を選択できるようにすることも可能です。企業の状況によって導入を検討してもよいでしょう。

3.始業・終業時刻の選択

保育所に子どもを預けながら働く場合、保育所の開所時間によって従業員が働くことのできる時間が左右されることもあります。そのため、1日の所定労働時間を6時間に短縮しつつ、短縮後の始業・終業時刻を選択することを希望する従業員がいます。法令では始業・終業時刻を選択できるようにすることまでを求めていないため、始業・終業時刻については企業の状況に応じて決めることができます。

育児短時間勤務の制度内容を柔軟にすることで、育児をする従業員にとっては働きやすい環境になりますが、その反面、周囲の従業員に過度の負荷が掛かることもあります。従業員の要望により法令を上回る制度とするときには、従業員全体のバランスも考慮にいれておきたいものです。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

育児短時間勤務を運用する際のポイント

育児・介護休業法では、3歳未満の子どもを育てる従業員が希望したときは、1日の所定労働時間を原則として6時間に短縮することを企業に義務付けています(育児短時間勤務)。育児休業から復帰した後にこの制度の利用を希望する従業員は多く、また、制度を使いやすいものにして欲しいという要望も多く寄せられることから、以下では制度のポイントを確認しておきます。

1.対象となる労働者

育児短時間勤務は、3歳未満の子どもを育てる従業員が対象となる制度ですが、そもそも1日の所定労働時間が6時間以下の従業員は制度の対象外となっており、労使協定を締結することで、入社1年未満の従業員や、業務の性質や実施体制により制度の対象とすることが難しい従業員は、制度の対象から除外することができます。なお、制度の対象から除外した業務の性質や実施体制により制度の対象とすることが難しい従業員については、育児短時間勤務の代わりとなる制度の導入が義務付けられます。

厚生労働省の「平成30年度雇用均等基本調査」から、育児短時間勤務制度の最長可能期間を企業ごとに見ると、3歳未満が25.6%、小学校就学の始期に達するまでが19.1%で上位2つになっています。子どもの保育所の送迎などに時間を要することもあり、法令を超えた子どもの年令まで制度の対象とする企業も一定数あることがわかります。

2.労働時間数の選択

育児短時間勤務では、1日の所定労働時間を6時間とすることが求められますが、通常の1日の所定労働時間が7時間45分である企業もあることから、1日の所定労働時間が5時間45分から6時間までであれば、6時間に短縮していることと認められます。

なお、従業員から1日の所定労働時間を5時間や7時間にしたいという要望が聞かれますが、法令では6時間に短縮することを求めており、それ以外の選択をできるようにすることまでを求めてはいません。1日の所定労働時間を6時間とできるようにしつつ、所定労働時間数を選択できるようにしたり、隔日勤務のように所定労働日数を短縮する制度を選択できるようにすることも可能です。企業の状況によって導入を検討してもよいでしょう。

3.始業・終業時刻の選択

保育所に子どもを預けながら働く場合、保育所の開所時間によって従業員が働くことのできる時間が左右されることもあります。そのため、1日の所定労働時間を6時間に短縮しつつ、短縮後の始業・終業時刻を選択することを希望する従業員がいます。法令では始業・終業時刻を選択できるようにすることまでを求めていないため、始業・終業時刻については企業の状況に応じて決めることができます。

育児短時間勤務の制度内容を柔軟にすることで、育児をする従業員にとっては働きやすい環境になりますが、その反面、周囲の従業員に過度の負荷が掛かることもあります。従業員の要望により法令を上回る制度とするときには、従業員全体のバランスも考慮にいれておきたいものです。

(次号に続く)

社会保険労務士法人

ヒューマンスキルコンサルティング

林正人

【介護・保育】人材定着ブログ11月号~介護・保育 「福祉事業に必要なキャリアパスとは①」の続きです。

5、キャリアパス制度に関する介護事業者の実際

それでは、介護事業所のキャリアパスの整備状況はどのようになっているのでしょうか。もちろん、事業所の規模、サービスの内容によって状況は異なっているものの、概して、多くの課題を抱えている状態といっても過言ではないでしょう。

- 人事評価を行っていない。または、行っているが、給与、賞与に反映されていない。

- 資格等級を導入しても、各等級の職能や能力要件が明記されていない。

- 給与水準と職能、職責が連動していない。

上記のように、未だに整備されていない事業所であったり、制度はあっても運用されていなかったり、キャリアパス全体としてうまく機能していない事業所がまだまだ多い、というのが私の実感です。

6、キャリアパスに関する3つの質問

ここで、介護事業所の経営者の方からキャリアパスに関して、よく聞かれる質問をご紹介します。

-

「キャリアパス制度」って採用や定着に効果があるの?

職員の採用という点では、就職にあたって自分の将来がイメージできるというのは、求職者がここで働きたい、働き続けたいと感じる為の要因として、大きなウェイトをもっています。また、就職してからは、将来の事というより、当面の事、例えば新入職員からしてみれば、職場にはどのような仕事があるのか、自分はどこまで求められているのか、全くわかりません。確かに、当面やらなければならない仕事のやり方は次々に教わるけれど、すぐにそれを完全にできるわけでもなく、とりあえずどこまでできればいいのかもわからない、こういう状態では、全くモチベーションが上がらない、働きづらい状況に他なりません。

以上のようなことにならないために「キャリアパス制度」が存在します。この制度をつかうことによって、まず自分に求められる仕事の範囲が示され、その為に必要な能力も示されますので、当面の努力の方向性が定まります。しかもその能力が体系的に身につくよう、仕事を教わり、研修も受けられます。そして評価によって業務が習得したと認められ、自分自身の成長の実感につながります。

結果として、「ひとつ上のマスにあがった」ということになれば、就職時に描いたイメージがいよいよ現実なものになりますし、この積み重ねは確実に定着に繋がります。

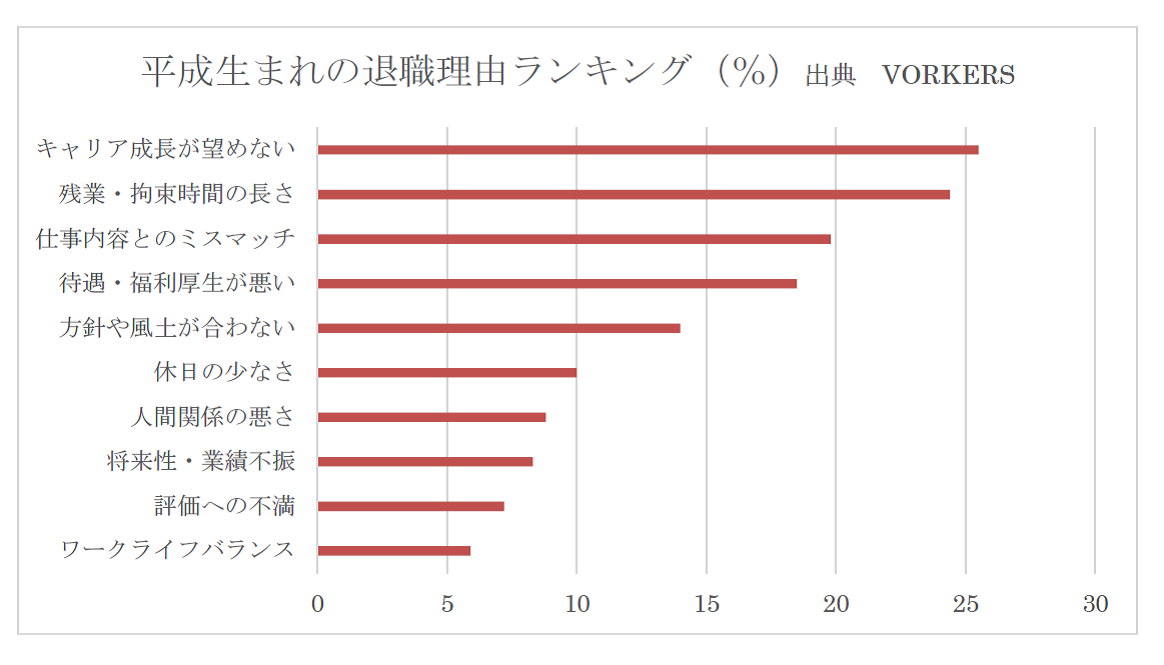

一般社員口コミサイトのVorkersの調査によれば、平成生まれの社員の退職理由トップは、「キャリア成長が望めない」ということでした。このことからも、これからの世代は、自らのキャリアを高めることに大きな関心を持っていることがわかります。つまり、「キャリアパス制度」は、今後益々、職員の採用や人材定着に直結していく重要な制度ということになっていくでしょう。

-

小規模事業所でもキャリアパスを作ることができるの?

もちろん、小規模事業所でも導入することができますし、導入している成功事例はたくさんあります。例えば、パートさんやヘルパーさんを含めて10人規模の訪問介護事業所や、通所介護(デイサービス)事業所でも十分にキャリアパスは構築できます。規模が小さい事業所は職責や組織のポジションが少なく、また給与財源が限られているという理由で、キャリアパスを作っても、「昇進」「昇格」ができないとお考えの事業所は多いようです。ただ、社内のポジションで考えてみると、資格等級制度における「昇進」と「昇格」は異なります。「昇進」は確かにポジションが空かなければ上に進むことはできませんが、「昇格」は等級要件がクリアできれば全員昇格するのが、キャリアパスにおける資格等級制度の考え方です。例えば、取得した資格のレベル、勤続年数、人事評価などで、各等級の要件をあらかじめ定め、その昇格要件を決め、給与や時給に連動させれば、立派なキャリアパスです。昇給財源については、前述の処遇改善加算金を、財源に充当させることも十分可能ですし、むしろ国もそれを奨励しています。従業員教育に時間をかけられない小規模事業所だからこそ、その制度により従業員の自発的な働きや能力を高め人材定着に大きな効果を得られるでしょう。

-

「キャリア段位制度」とキャリアパスの関係は?

国が導入を推奨している制度に「キャリア段位制度」という制度があります。これは、これは、成長分野における新しい職業能力を評価する仕組みであり、企業や事務所ごとにバラバラでない共通のものさしをつくり、これに基づいて人材育成を目指す制度です。現場での技能だけでなく、資格取得や研修受講の座学もレベル認定の要件にしています。

実はこの制度は介護職のキャリアアップ制度と多くの部分で重複しています。この制度のレベル認定項目は、介護職の事業所内評価にも十分活用できる内容なので、自法人のキャリアパス制度の人事評価項目(職能評価項目)で積極的に活用されることをお勧めいたします。

次号からは、資格等級制度から、順次キャリアパスを構成する各制度について、具体的にお伝えしていきます。

以上

福祉施設でみられる人事労務Q&A

『多く支払い過ぎた給与の返還を求めることは可能か』

Q:

先日、ある職員に支払っていた家族手当が、施設の確認ミスにより2 年にわたって多く支払い過ぎであったことが判明しました。過払い分の返還を求めたいのですが問題ないでしょうか。また、返還を求めるに際し、返還額が多額となることからトラブルにつながるのは避けたいと考えています。どのように対応したらよいのでしょうか?

A:

誤って支払い過ぎとなっている給与について返還を求めることは民法の規定により可能です。しかし、返還額が多額になるような場合には職員に負担を強いることにもなるため、返還を求める前に返還額の減額や分割での返還を認めるなど、無理のない返還方法について検討しておくことが望まれます。

詳細解説:

給与計算においてはミスのない確実な支払が求められますが、現実的にはミスが起きやすいポイントが複数存在します。今回のケースのような家族手当をはじめとする諸手当の変更は、その一つに挙げられるでしょう。

こうした不当に多く支払い過ぎた給与の取り扱いについては、民法第703 条に「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う」と規定されています。つまり、職員が不当に利益を得て、その一方で施設が損をしている(不当利得)とき、職員は施設に対してその相当分について返還義務があるとされており、その義務は原則10 年間消滅しないと定められています。

家族手当の誤支給が発生してしまう要因には、職員の連絡忘れなどの施設に責任がない場合もありますが、申し出のルールがはっきりしておらず、結果的に施設が管理しなければならない状態であることが多くみられます。このような状況で誤った支給をすると、施設に落ち度があるため、職員に過支給していた期間の全額を返還するように求めづらい状況になることが通常です。返還するように求められた職員も必ずしも快く応じるとは言い難く、場合によってはそうしたことを理由に不信感を募らせ、退職を決意する可能性も否定できません。そのため、施設はミスを認め、すべての期間ではなく例えば1 年間のみとするなど、減額措置を検討することもあるでしょう。

また、多額の返還を一括で求めることは職員に大きな負担となり、生活に支障をきたす可能性があるため、分割により複数月にわたって返還するなど、その返還方法については職員と相談して決めることが望まれます。

また、同じようなミスが再度発生しないようにあわせて検討することも重要です。例えば、その年度に満18 歳に到達する扶養親族がいる職員とそのタイミングをリスト化し、必要なタイミングで職員に書面等で申し出てもらうなどの、仕組みの導入が考えられます。

(来月に続く)