コラム

医療機関でみられる人事労務Q&A

『多く支払い過ぎた給与の返還を求めることは可能か』

Q:

先日、ある職員に支払っていた家族手当が、医院の確認ミスにより2 年にわたって多く支払い過ぎであったことが判明しました。過払い分の返還を求めたいのですが問題ないでしょうか。また、返還を求めるに際し、返還額が多額となることからトラブルにつながるのは避けたいと考えています。どのように対応したらよいのでしょうか?

A:

誤って支払い過ぎとなっている給与について返還を求めることは、民法の規定により可能です。しかし、返還額が多額になるような場合には職員に負担を強いることにもなるため、返還を求める前に返還額の減額や分割での返還を認めるなど、無理のない返還方法について検討しておくことが望まれます。

詳細解説:

給与計算においてはミスのない確実な支払が求められますが、現実的にはミスが起きやすいポイントが複数存在します。今回のケースのような家族手当をはじめとする諸手当の変更は、その一つに挙げられるでしょう。こうした不当に多く支払い過ぎた給与の取り扱いについては、民法第703 条に「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う」と規定されています。つまり、職員が不当に利益を得て、その一方で医院が損をしている(不当利得)とき、職員は医院に対してその相当分について返還義務があるとされており、その義務は原則10 年間消滅しないと定められています。

家族手当の誤支給が発生してしまう要因には、職員の連絡忘れなどの医院に責任がない場合もありますが、申し出のルールがはっきりしておらず、結果的に医院が管理しなければならない状態であることが多くみられます。このような状況で誤った支給をすると、医院に落ち度があるため、職員に過支給していた期間の全額を返還するように求めづらい状況になることが通常です。返還するように求められた職員も必ずしも快く応じるとは言い難く、場合によってはそうしたことを理由に不信感を募らせ、退職を決意する可能性も否定できません。そのため、医院はミスを認め、すべての期間ではなく例えば1 年間のみとするなど、減額措置を検討することもあるでしょう。

また、多額の返還を一括で求めることは職員に大きな負担となり、生活に支障をきたす可能性があるため、分割により複数月にわたって返還するなど、その返還方法については職員と相談して決めることが望まれます。

また、同じようなミスが再度発生しないようにあわせて検討することも重要です。例えば、その年度に満18 歳に到達する扶養親族がいる職員とそのタイミングをリスト化し、必要なタイミングで職員に書面等で申し出てもらうなどの、仕組みの導入が考えられます。

(来月に続く)

1、はじめに

皆さん、こんにちは。

今月号から福祉事業所の資格等級制度・評価制度・賃金制度といった制度(これらの制度の総称をキャリアパス制度といいます)や職員の定着率に繋がる職場の環境改善といったテーマについて、毎回の連載でお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

2、法人がキャリアパス制度を整備することによるメリット

法人がキャリアパス制度を整備するメリットは、どのようなものがあるのでしょうか。以下のようなことが考えられます。

- 公正な人事処遇(昇格・昇給)が可能になる

- 職員自身の人事処遇に対する納得感が高まる

- 法人への信頼感が高まり、帰属意識が高まる

- 仕事に集中する環境ができ、達成感やモチベーションにつながる

- 採用時にキャリアパスを説明することにより、信頼できる法人であることをアピールできる

- 人材不足の時代に求人活動がしやすくなり、人材確保につながる

私が介護業界の各事業所にキャリアパスの支援を始めてから7年になりますが、キャリアパスを整備し、きちっと運用している法人では、上記の効果が発揮されていることを実感いたします。ただ、もちろんメリットばかりではなく、デメリット(課題)もあります。例えば、整備を進めるには、決して少なくない業務工数や人的なパワーがかかります。整備後に、いざ運用となっても、このような制度に不慣れな介護現場では、抵抗感を持つ職員が多いのも現実です。運用の仕方を誤ると、かえって職場の混乱を招くこともあります。多くの事業所では、キャリアパス制度の整備から運用まで約3年から5年程度の時間をかけながら、少しずつ組織への定着を図っているのが現状です。

3、キャリアパス制度とは

そもそもキャリアパス制度とは、どのような制度なのでしょうか。言葉の意味としては「職員のキャリア形成に関する道筋」などと訳されますが、具体的にはどのような制度のことなのか、ご説明いたします。

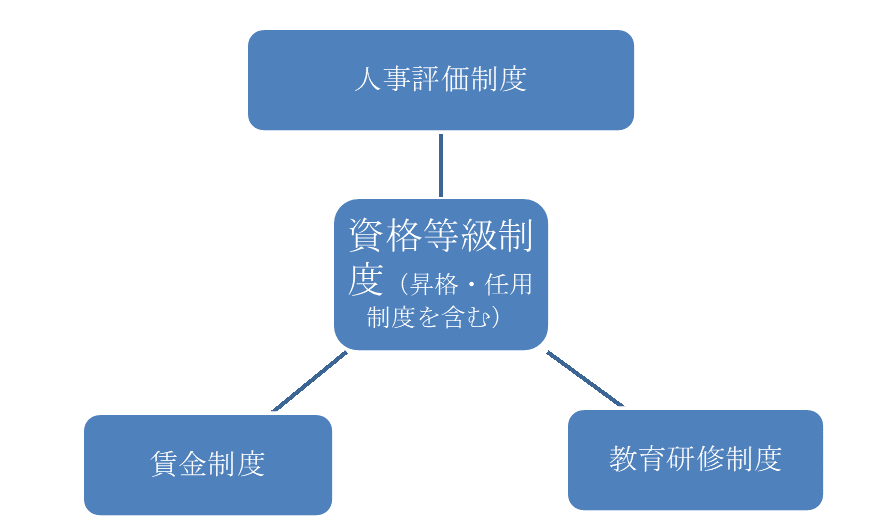

まずは、制度の構成と全体像を見ていきましょう。

ご覧の通り、資格等級制度を中心にして、人事評価制度・賃金制度・教育研修制度が、それに連動して整備された制度と言うことが分ります。

そこで、各制度とその目的を整理すると以下のようになります。

| 制度 | 目的 |

| 資格等級制度 | 役割(役職)と業務によって規定される「マス目」毎に求められる要件を明らかにする |

| 人事評価制度 | 求める水準とその評価基準を明確にし、達成度を判定する |

| 教育研修制度 | 仕事に必要な知識や技術・能力を身につけさせ、磨く |

| 昇格制度、任用制度 | 評価の結果を踏まえワンランク上にあげる条件や基準を定める |

| 賃金制度 | 役割(役職)と業務によって規定される「マス目」に応じた賃金水準を定める |

すなわちキャリアパスとは、「介護職員についてどのようなポスト・仕事があり、そのポスト・仕事に就くために、どのような仕事能力、資格、経験が必要になるかを定め、それに応じた給与水準を定めること」ということになります。1人1人の職員は「自分がどこのマス目(資格等級)に属しているのか」や「そこでは何が求められるのか」を意識して仕事に取り組むことになることで、仕事のプロセスや成果、職員の能力が「該当するクラスの要求レベルを満たしているかどうか」が確認出来るようになります。また、ワンランク上のマスに進むために何が足りないのか明確になることで目標が出来、達成するために必要な研修等を受講し、スキルアップに努めるようになります。昇格すれば、それまでよりも重い職責、難しい職務内容を担うことになり、能力もより高いものが求められますが、その分、給与水準も高くなります。職員はあらたなステージで求められる水準を意識しながら仕事に取り組むようになります。

4、キャリアパス制度と介護職員処遇改善加算

ご承知のとおり、2017年の介護保険法改正で「介護職員処遇改善加算Ⅰの取得要件」に「キャリアパス要件」が具体的に明示されました。

- 介護職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること

- 資質向上の為の計画を策定して研修の実施または研修の機会を確保すること

- 経験もしくは資格など応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること

この法改正を契機に、キャリアパス制度に関する必要性が本格的に広まることになり、制度整備の気運が一気に高まりを見せ始めました。

次回は「キャリアパス制度に関する介護事業者の実際」からお伝えしたいと思います。

以上

福祉施設等における特別休暇制度の現状

労働時間や休日・休暇など賃金以外の労働条件は、職員の定着や採用に影響を与えます。ここでは今年6 月に発表された資料※から、福祉施設等における特別休暇制度の現状をみていきます。

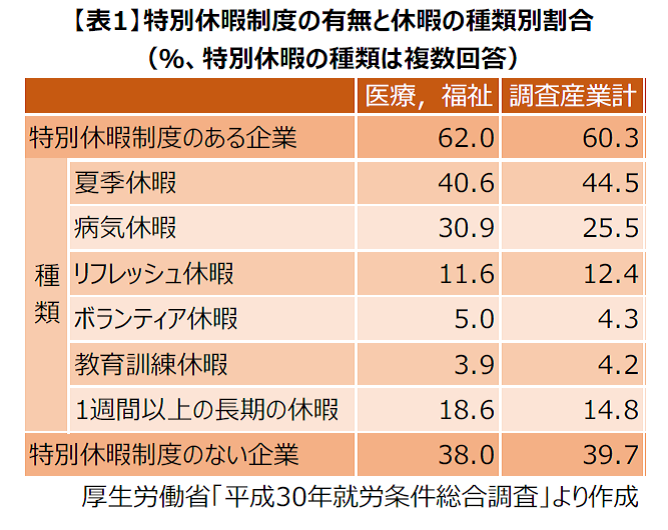

種類別にみる特別休暇制度の有無

上記調査結果から、福祉施設等(以下、医療,福祉)における特別休暇制度の有無割合などをまとめると、表1 のとおりです。

特別休暇制度が有るとした割合は62.0%で、調査産業計よりも高くなりました。

特別休暇の種類では、医療,福祉は夏季休暇制度の有る割合が40.6%で最も高く、次いで病気休暇が30.9%となりました。調査産業計と比べると、医療,福祉は病気休暇制度の有る割合が高いことがわかります。

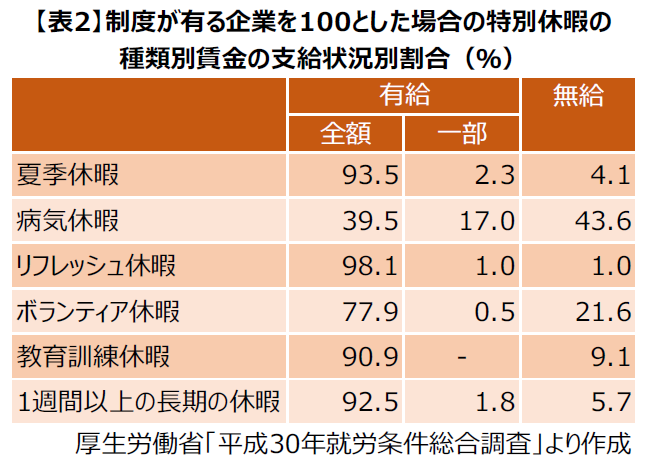

特別休暇中の賃金の支払い

次に医療,福祉における、特別休暇制度が有る企業を100 とした場合の特別休暇中の賃金の支給割合をまとめると、表2 のとおりです。

賃金の支給状況をみると、ボランティア休暇と病気休暇以外は、有給で全額支給する企業の割合が90%を超えました。病気休暇は、無給とする割合が40%を超えました。

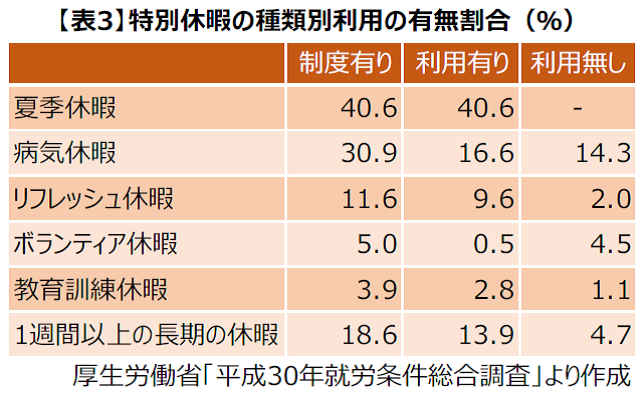

特別休暇の利用状況

医療,福祉における特別休暇の利用の有無をまとめると、表3 のとおりです。夏季休暇は制度の有る企業すべてで利用有りとなりました。

特別休暇制度を設ける場合は、自施設に必要だと思われる休暇を導入するのはもちろん、職員に利用してもらうことが重要です。利用が増えれば職員の満足度が高まり、定着率の向上にも寄与する可能性があります。

※厚生労働省「平成30 年就労条件総合調査」

常用労働者30 人以上を雇用する民営企業(医療法人、社会福祉法人、各種協同組合等の会社組織以外の法人を含む)から、産業、企業規模別に層化して無作為に抽出した企業を対象とした調査です。「特別休暇」とは、週休日や法定休暇(年次有給休暇、産前・産後休暇、育児休業、介護休業、子の看護のための休暇等)以外に付与される休暇で、就業規則等で制度として認めている休暇です。ここでの結果は2017年度(または2016 会計年度)の結果です。詳細は次のURL のページからご確認ください。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450099&tstat=000001014004&cycle=0&tclass1=000001122175&tclass2=000001130885

(次号に続く)

2019 年の医療機関等の賃金改定状況

今年も厚生労働省から、賃金改定状況に関する調査結果※が発表されました。ここでは、医療機関等の2019 年の賃金改定状況をみていきます。

62.3%が賃金引上げを実施

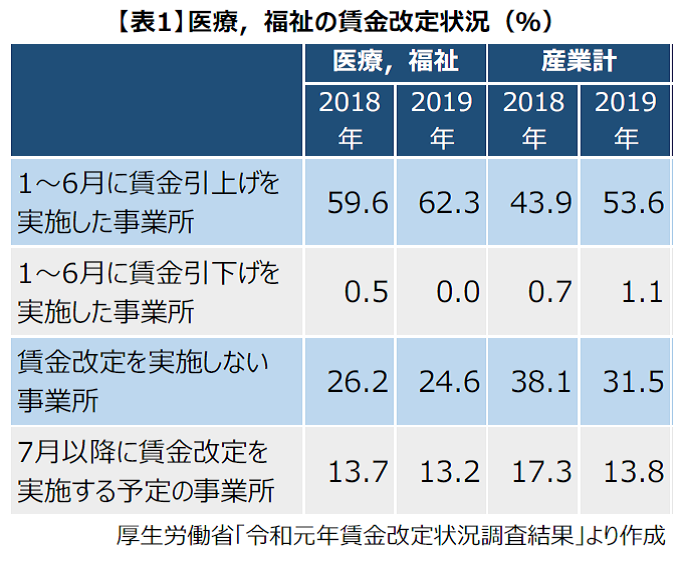

上記調査結果から、医療機関等(以下、医療,福祉)の賃金改定状況をまとめると、表1 のとおりです。

2019 年の改定状況をみると、医療,福祉では、1~6 月に賃金引上げを実施した事業所(以下、引上げ実施事業所)割合は62.3%となりました。2018 年の割合はもちろん、産業計の割合よりも高く、医療,福祉では引上げ実施事業所割合が高いことがわかります。

一方、医療,福祉で賃金引下げを実施した事業所(以下、引下げ実施事業所)割合は0.0%で2018 年よりも低く、産業計よりも低くなりました。賃金改定を実施しない割合は24.6%で、1/4 程度の割合になりました。

7 月以降に賃金改定を行う予定の事業所割合が13.2%あることから、今年賃上げを行う事業所割合はさらに高まるでしょう。

引上げ実施事業所の改定率は1.9%

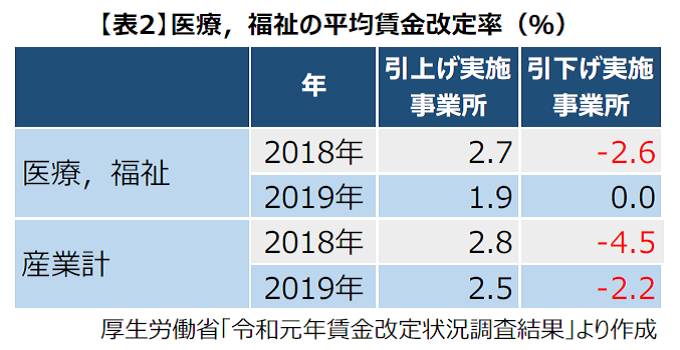

次に賃金改定事業所の改定率をまとめると、表2 のとおりです。

2019 年の改定率をみると、医療,福祉の引上げ実施事業所は1.9%でした。産業計よりも0.6ポイント、2018 年の医療,福祉よりも0.8 ポイント低くなりました。引上げは行うものの、改定率は低い事業所が多いようです。

なお、この調査結果による一般労働者とパートタイム労働者(以下、パート)の1 時間当たり賃金額をみると、医療,福祉の一般労働者は1,445 円で2018 年より32 円高くなりました。パートは1,277 円で同じく26 円の増加です。ちなみに産業計は一般労働者が1,626 円でパートが1,087 円です。医療,福祉と比べると、一般労働者は医療,福祉の方が低く、パートは医療,福祉の方が高いことがわかります。

医療,福祉では、今年は昨年に比べて引上げを行う割合が高いものの、改定率は低くなりました。賃金の引上げは自院の実情に合わせて、できる範囲で行うべきでしょう。

※厚生労働省「令和元年賃金改定状況調査結果」

2019 年(令和元年)6 月1 日現在の常用労働者数が30 人未満の企業に属する民営事業所で、1 年以上継続して事業を営んでいる約16,000事業所を対象にした調査です。回答事業所数は5,009 事業所です。詳細は次のURL のページからご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000529789.pdf

(次号に続く)

休息時間を設けて受けられる助成金

働き方改革の一環として、勤務間インターバルの導入が事業主の努力義務となりました。勤務間インターバルとは、勤務終了から次の勤務までの間に、一定時間の「休息時間」を設ける制度。導入には助成金が活用できます。

導入には助成金が活用できます

この制度の導入に取り組む中小企業事業主は、時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)が受給できます。受給額は最大100 万円。申請の受付は、令和元年11 月15日までです(それ以前に予算額に達した場合には、募集が締め切られます。ご注意ください)。

この助成金でいう「勤務間インターバル」は、休息時間数を問わず、就業規則等において「就業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」です。

- 例えば、就業規則等において、「○時以降の残業は禁⽌、かつ、○時以前の始業を禁⽌」「所定外労働を⾏わない」等の定めによって、終業から次の始業までの休息時間が確保されている場合、「勤務間インターバルを導⼊している」とみなされます。

- 「○時以降の残業を禁⽌」もしくは「○時以前の始業を禁⽌」のように、いずれか⼀⽅のみを定めている場合は、導⼊しているとはみなされません。

助成金の対象となる事業主

福祉施設のようなサービス業においては、資本または出資額が5,000 万円以下、もしくは常時使用する労働者が100 人以下の場合で、次のいずれかに該当する事業場を有する場合に、助成の対象となります。

- 勤務間インターバルを導⼊していない

- 既に休息時間数が9 時間以上の勤務間インターバルを導⼊しているが、対象労働者がその事業場の労働者の半数以下

- 既に休息時間数が9 時間未満の勤務間インターバルを導⼊している

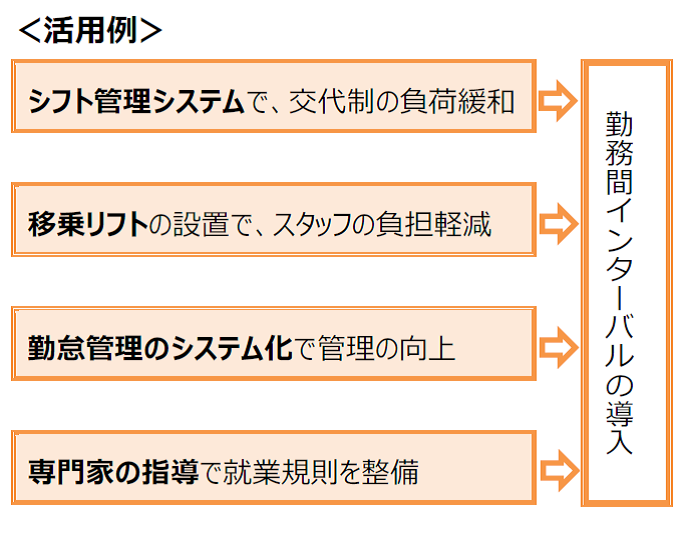

福祉施設における活用例としては…

作業効率の向上やスタッフの負担軽減のための投資が対象です。例えば、次の場合に活用ができます。

(次号に続く)

休息時間を設けて受けられる助成金

働き方改革の一環として、勤務間インターバルの導入が事業主の努力義務となりました。勤務間インターバルとは、勤務終了から次の勤務までの間に、一定時間の「休息時間」を設ける制度。導入には助成金が活用できます。

導入には助成金が活用できます

この制度の導入に取り組む中小企業事業主は、時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)が受給できます。受給額は最大100 万円。申請の受付は、令和元年11 月15日までです(それ以前に予算額に達した場合には、募集が締め切られます。ご注意ください)。

この助成金でいう「勤務間インターバル」は、休息時間数を問わず、就業規則等において「就業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」です。

- 例えば、就業規則等において、「○時以降の残業は禁⽌、かつ、○時以前の始業を禁⽌」「所定外労働を⾏わない」等の定めによって、終業から次の始業までの休息時間が確保されている場合、「勤務間インターバルを導⼊している」とみなされます。

- 「○時以降の残業を禁⽌」もしくは「○時以前の始業を禁⽌」のように、いずれか⼀⽅のみを定めている場合は、導⼊しているとはみなされません。

助成金の対象となる事業主

医療機関のようなサービス業においては、資本または出資額が5,000 万円以下、もしくは常時使用する労働者が100 人以下の場合で、次のいずれかに該当する事業場を有する場合に、助成の対象となります。

- 勤務間インターバルを導⼊していない

- 既に休息時間数が9 時間以上の勤務間インターバルを導⼊しているが、対象労働者がその事業場の労働者の半数以下

- 既に休息時間数が9 時間未満の勤務間インターバルを導⼊している

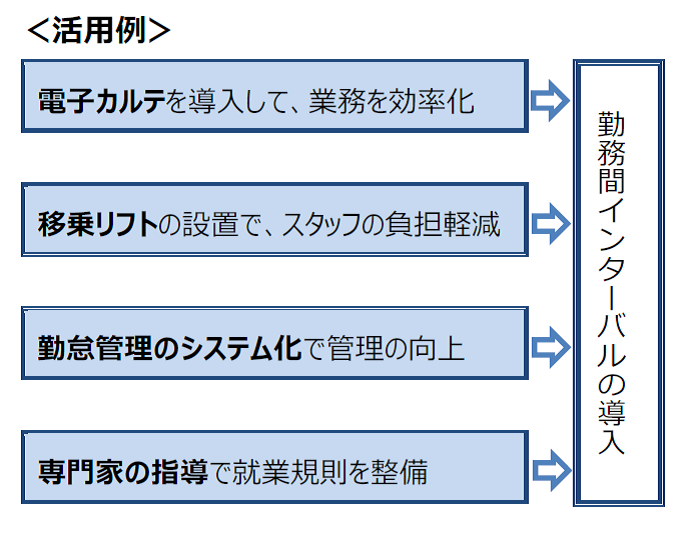

医療機関における活用例としては…

作業効率の向上やスタッフの負担軽減のための投資が対象です。例えば、次の場合に活用ができます。

(次号に続く)

労災保険が適用されるか判断に迷いやすい具体的事例

従業員が業務上でケガをしたり、疾病にかかったとき、通勤途上でケガをしたとき等には、原則として、労災保険から給付を受けることができます。給付を受けるときには、負傷したときの状況を各書類に記載して請求しますが、その際、労災保険の給付対象となる災害か否かの判断に迷う事例が発生することがあります。今回は、そうした事例をとり上げ、労災保険の適用について確認しましょう。

1.業務災害と通勤災害の考え方

労災保険では原因や事由が、仕事によるものである場合に「業務災害」、通勤によるものである場合に「通勤災害」として取扱われます。

給付対象となるかの判断は、業務災害の場合は従業員が会社の支配下にあるか(業務遂行性)と、業務とケガ等との間に一定の因果関係があるか(業務起因性)により行われ、通勤災害の場合は、就業に関して合理的な経路および方法として一定基準を満たした通勤であるかにより行われます。

2.判断に迷いやすい具体的事例

①従業員同士のけんか

けんかによりケガをしたときは、その原因がプライベートによるものか、仕事上の意見の食い違いによるものかにより業務災害と判断されるかが異なります。

例えばプライベートのことが原因によるけんかであれば、業務遂行性・業務起因性がともにないため、たとえ社内でけんかが起きたとしても、業務災害として認められません。

②運動会(社内行事)でのケガ

近年、社内のコミュニケーションを活発化させるために、運動会など従業員間の交流を図る取組みをするところが増えています。このような運動会に参加している際にケガをした場合は、従業員間の交流を図るために自由参加で開催されているものであれば、業務遂行性の要件を満たさないことから、業務災害とは判断されません。こうした行事の中でのケガについて労災の対象となるかは、行事の主催者、目的、内容、参加方法、運営方法、費用負担などから総合的に判断されます。

③早退して病院へ行った後のケガ

勤務中に体調が悪くなったため、早退して会社近くの病院で受診した後、帰宅することも日常的に想定される事例です。このような事例で、帰宅途中の駅でケガをしたことを想定すると、病院の受診は日常生活上必要な行為と判断され、受診後、通常用いると認められる通勤経路に戻ったところから、また通勤が始まることになっています。そのため、通常用いると認められる経路に復した後に、駅でケガをしたのであれば、通勤災害と判断されます。

2.の③の事例で、病院が会社の最寄り駅とは反対の方向にある場合は、通常用いると認められる経路を外れてから再び戻るまでの間はいわゆる「逸脱」となり、この間に発生したケガは通勤災害と認められません。そして、通常用いると認められる経路に戻った後に発生したケガのみが通勤災害と判断されます。このように状況によって取扱いが異なることを理解しておきましょう。

(来月に続く)

労災保険が適用されるか判断に迷いやすい具体的事例

従業員が業務上でケガをしたり、疾病にかかったとき、通勤途上でケガをしたとき等には、原則として、労災保険から給付を受けることができます。給付を受けるときには、負傷したときの状況を各書類に記載して請求しますが、その際、労災保険の給付対象となる災害か否かの判断に迷う事例が発生することがあります。今回は、そうした事例をとり上げ、労災保険の適用について確認しましょう。

1.業務災害と通勤災害の考え方

労災保険では原因や事由が、仕事によるものである場合に「業務災害」、通勤によるものである場合に「通勤災害」として取扱われます。

給付対象となるかの判断は、業務災害の場合は従業員が会社の支配下にあるか(業務遂行性)と、業務とケガ等との間に一定の因果関係があるか(業務起因性)により行われ、通勤災害の場合は、就業に関して合理的な経路および方法として一定基準を満たした通勤であるかにより行われます。

2.判断に迷いやすい具体的事例

①従業員同士のけんか

けんかによりケガをしたときは、その原因がプライベートによるものか、仕事上の意見の食い違いによるものかにより業務災害と判断されるかが異なります。

例えばプライベートのことが原因によるけんかであれば、業務遂行性・業務起因性がともにないため、たとえ社内でけんかが起きたとしても、業務災害として認められません。

②運動会(社内行事)でのケガ

近年、社内のコミュニケーションを活発化させるために、運動会など従業員間の交流を図る取組みをするところが増えています。このような運動会に参加している際にケガをした場合は、従業員間の交流を図るために自由参加で開催されているものであれば、業務遂行性の要件を満たさないことから、業務災害とは判断されません。こうした行事の中でのケガについて労災の対象となるかは、行事の主催者、目的、内容、参加方法、運営方法、費用負担などから総合的に判断されます。

③早退して病院へ行った後のケガ

勤務中に体調が悪くなったため、早退して会社近くの病院で受診した後、帰宅することも日常的に想定される事例です。このような事例で、帰宅途中の駅でケガをしたことを想定すると、病院の受診は日常生活上必要な行為と判断され、受診後、通常用いると認められる通勤経路に戻ったところから、また通勤が始まることになっています。そのため、通常用いると認められる経路に復した後に、駅でケガをしたのであれば、通勤災害と判断されます。

2.の③の事例で、病院が会社の最寄り駅とは反対の方向にある場合は、通常用いると認められる経路を外れてから再び戻るまでの間はいわゆる「逸脱」となり、この間に発生したケガは通勤災害と認められません。そして、通常用いると認められる経路に戻った後に発生したケガのみが通勤災害と判断されます。このように状況によって取扱いが異なることを理解しておきましょう。

(来月に続く)

労災保険が適用されるか判断に迷いやすい具体的事例

従業員が業務上でケガをしたり、疾病にかかったとき、通勤途上でケガをしたとき等には、原則として、労災保険から給付を受けることができます。給付を受けるときには、負傷したときの状況を各書類に記載して請求しますが、その際、労災保険の給付対象となる災害か否かの判断に迷う事例が発生することがあります。今回は、そうした事例をとり上げ、労災保険の適用について確認しましょう。

1.業務災害と通勤災害の考え方

労災保険では原因や事由が、仕事によるものである場合に「業務災害」、通勤によるものである場合に「通勤災害」として取扱われます。

給付対象となるかの判断は、業務災害の場合は従業員が会社の支配下にあるか(業務遂行性)と、業務とケガ等との間に一定の因果関係があるか(業務起因性)により行われ、通勤災害の場合は、就業に関して合理的な経路および方法として一定基準を満たした通勤であるかにより行われます。

2.判断に迷いやすい具体的事例

①従業員同士のけんか

けんかによりケガをしたときは、その原因がプライベートによるものか、仕事上の意見の食い違いによるものかにより業務災害と判断されるかが異なります。

例えばプライベートのことが原因によるけんかであれば、業務遂行性・業務起因性がともにないため、たとえ社内でけんかが起きたとしても、業務災害として認められません。

②運動会(社内行事)でのケガ

近年、社内のコミュニケーションを活発化させるために、運動会など従業員間の交流を図る取組みをするところが増えています。このような運動会に参加している際にケガをした場合は、従業員間の交流を図るために自由参加で開催されているものであれば、業務遂行性の要件を満たさないことから、業務災害とは判断されません。こうした行事の中でのケガについて労災の対象となるかは、行事の主催者、目的、内容、参加方法、運営方法、費用負担などから総合的に判断されます。

③早退して病院へ行った後のケガ

勤務中に体調が悪くなったため、早退して会社近くの病院で受診した後、帰宅することも日常的に想定される事例です。このような事例で、帰宅途中の駅でケガをしたことを想定すると、病院の受診は日常生活上必要な行為と判断され、受診後、通常用いると認められる通勤経路に戻ったところから、また通勤が始まることになっています。そのため、通常用いると認められる経路に復した後に、駅でケガをしたのであれば、通勤災害と判断されます。

2.の③の事例で、病院が会社の最寄り駅とは反対の方向にある場合は、通常用いると認められる経路を外れてから再び戻るまでの間はいわゆる「逸脱」となり、この間に発生したケガは通勤災害と認められません。そして、通常用いると認められる経路に戻った後に発生したケガのみが通勤災害と判断されます。このように状況によって取扱いが異なることを理解しておきましょう。

(来月に続く)

労働基準監督署の監督指導で指摘を受けやすい事項

先日、厚生労働省より「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成30年度)」が公表されました。これは全国の労働基準監督署(以下、「労基署」という)が、賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づき、企業への監督指導を行った結果について公表したものです。調査により問題を指摘された企業は賃金不払残業を解消するための取組みを行うことが求められます。具体的な取組事例の一部が、是正結果とともに公表されているため、企業における実際の取組事例を見てみましょう。

1.賃金不払残業の状況

・割増賃金が月10時間までしか支払われないとの労働者からの情報を基に、労基署が立入調査を実施。

・会社は、自己申告(労働者による労働時間管理表への手書き)により労働時間を管理していたが、自己申告の時間外労働の実績は最大月10時間となっており、自己申告の記録とパソコンのログ記録や金庫の開閉記録とのかい離があり、賃金不払残業の疑いが認められたため、労働時間の実態調査を行うよう指導。

2.企業が実施した解消策

会社は、パソコンのログ記録や金庫の開閉記録などを基に労働時間の実態調査を行った上で、不払となっていた割増賃金を支払った。賃金不払残業の解消のために次の取組を実施した。

①支店長会議において、経営陣から各支店長に対し、労働時間管理に関する不適切な現状及びコンプライアンスの重要性を説明し、労働時間管理の重要性について認識を共有した。

②労働時間の適正管理を徹底するため、自己申告による労働時間管理を見直し、ICカードの客観的な記録による管理とした。

③ICカードにより終業時刻の記録を行った後に業務に従事していないかを確認するため、本店による抜き打ち監査を定期的に実施することとした。

これはあくまでも一事例に過ぎませんが、このように、労働時間の適正把握のために、ICカードなどの客観的な記録による管理を行うことが求められ、またICカード導入後についても、その記録が適正なものになっているか抜き打ち監査を行うなど、確認することが求められています。取組事例を参考に、監督指導を受けないように対策をしていきましょう。

労基署の調査では、労働時間に関するもののほか、管理監督者として取り扱っている従業員が労働基準法で認められた範囲であるかについて指導が行われるケースがあります。具体的には、労基署が職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金の処遇等を確認した上で、企業に対して、管理監督者の範囲を見直し、適正ではない疑いがあるときは、必要な改善を図るよう指導が行われています。自社の取扱いを確認し、問題があれば改善しましょう。

(次号に続く)