コラム

医療機関でみられる人事労務Q&A

『休日と設定していた祝日に出勤を命じる場合の注意点』

Q:

これまですべての祝日を休日扱いとするルールにしてきましたが、祝日でも出勤を命じられる

ようにしておきたいと考えています。どのようなことに注意して進めればよいのでしょうか。

A:

祝日に出勤命令をすることが一時的で済む場合は、その日を休日にしたまま出勤を命じることが

考えられます。この場合、36 協定の締結、届け出を行っておくことを前提とし、協定の範囲内

で休日出勤を命じることとなります。また、勤務に応じた割増賃金の支払いが必要となります。

休日と定めていた日を所定労働日とするルールに変更する場合においては、変更自体が労働条件

の不利益変更に該当する可能性があるため、職員の合意を得た上で就業規則の変更・届け出を

行う必要があります。

詳細解説:

1.休日と割増賃金

休日とは職員が労働義務を負わない日を指しますが、これには法令で定められる法定休日(原則

1 週1 日)と、法定休日以外の医院が定めた所定休日の2 つがあります。休日出勤を命じるには、

時間外・休日労働に関する協定書(36協定)を締結の上、管轄の労働基準監督署へ届け出をし、

協定した範囲内で休日出勤を命じる必要があります。その際、法定休日に労働をした職員には

その時間に対して3 割5 分以上、所定休日で法定労働時間(原則1 週40時間、1 日8 時間)を

超える時間に対しては2割5 分以上の割増賃金の支払いが必要です。

2.祝日は休日にしなければならないか

就業規則の休日の条項に祝日と定めている場合、すべての祝日が労働義務を負わない日として

労働契約を締結されていると考えられます。しかし、休日は法定休日が確保されていれば必ずしも

祝日を休日にしなくても問題ないことから、昨今の祝日が増えている状況に備えて就業規則の

見直しを行ってもよいでしょう。

3.休日として設定されていた日を所定労働日に変更することは可能か

就業規則で祝日を休日と定めており、特定の祝日を所定労働日に変更する際には就業規則の変更が

必要です。しかし、職員にとっては労働日が増えることとなり不利益変更に該当することから、

職員に丁寧に説明するなどして合意を得ることが重要となります(労働契約法第8 条)。なお、

医院が一方的にルールを変更した場合には、職員の受ける不利益の程度や変更の必要性等に

よってルールの変更についての合理性があったか判断されます。

変更の合理性が認められない場合、その変更内容自体が無効となってしまうことから、職

員の合意を得た上で、変更した就業規則の届け出が必要です。

休日出勤を命じるにしても、医院の休日のルールを変更するにしても、できるだけ早い

タイミングで出勤を命じることの周知・連絡をし、的確な変更手続を行って気持ちよく出

勤してもらえるように配慮したいものです。

(来月に続く)

介護サービス等に携わる労働者のストレス

従業員の定着に影響を与える要素のひとつに、職場での各種のストレスがあります。ここでは、

2019 年3 月に発表された調査結果※から、介護サービス等に携わる労働者の仕事や職業生活にお

けるストレスの状況をみていきます。

強いストレスを感じる割合は72.7%

上記調査結果によると、介護サービス職業従事者及び保健医療サービス職業従事者(以下、

介護サービス等従事者)のうち、現在の仕事や職業生活に関することで強いストレスになっ

ていると感じる事柄がある割合は、72.7%となりました。全体の結果の58.3%よりも高い状況

です。

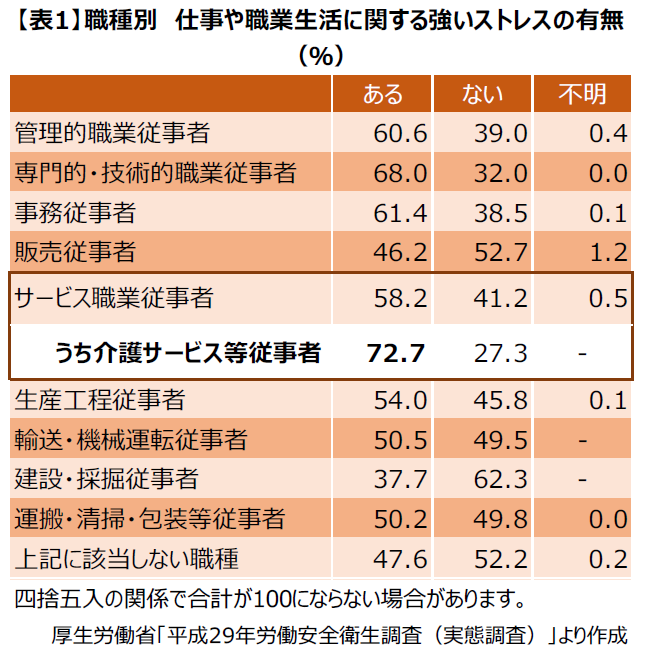

また、職種別の強いストレスの有無をまとめると、表1 のとおりです。

介護サービス等従事者の強いストレスがある割合は、調査対象職種の中で最も高くなって

います。さらに、介護サービス等従事者が含まれる業種である医療,福祉の69.6%と比べても

高い状況です。

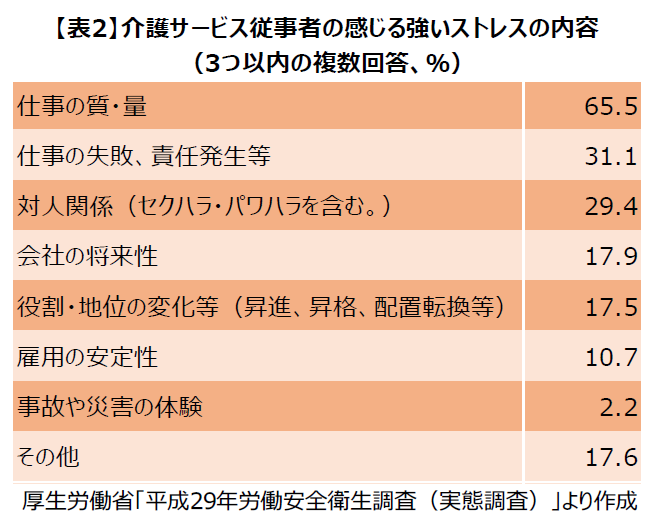

ストレスの内容では仕事の質・量が65.5%

次に介護サービス等従事者で、強いストレスとなっている事柄があると感じる人の割合を

100 とした場合の、強いストレスの内容(3 つ以内の複数回答)をまとめると表2 のとおりです。

仕事の量・質に対して強いストレスを感じている割合が、65.5%で最も高くなっています。

次いで、仕事の失敗、責任発生等が31.1%、対人関係(セクハラ・パワハラを含む。)が29.4%

などとなっています。この上位3 項目の順位は、全体の結果と同じです。

働き方改革関連法が順次施行され、福祉介護施設も対応を進めていかなくてはなりません。

その際には、こうした結果も踏まえて、職員が働きやすい環境を整えていくことが求められ

ます。

※厚生労働省「平成29 年労働安全衛生調査(実態調査)」

常用労働者10 人以上を雇用する民営事業所のうちから、産業、事業所規模別に層化して無作為に抽出した約14,000 事業所と、その事業所

で雇用されている常用労働者及び受け入れた派遣労働者のうちから無作為に抽出した約18,000 人を対象に、2017(平成29)年11 月に実施さ

れた調査です。詳細は次のURL のページからご確認ください。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450110&tstat=000001069310&cycle=0&tclass1=000001126955&tclass2=000001126959&second2=1

(次号に続く)

一般診療所における在宅医療サービスの実施状況

高齢化の進展などにより、在宅医療サービスの必要性が高まっています。ここでは、2018(平成

30)年12 月に3 年ぶりに発表された調査結果※から、一般診療所における在宅医療サービスの実

施状況を、都道府県別にみていきます。

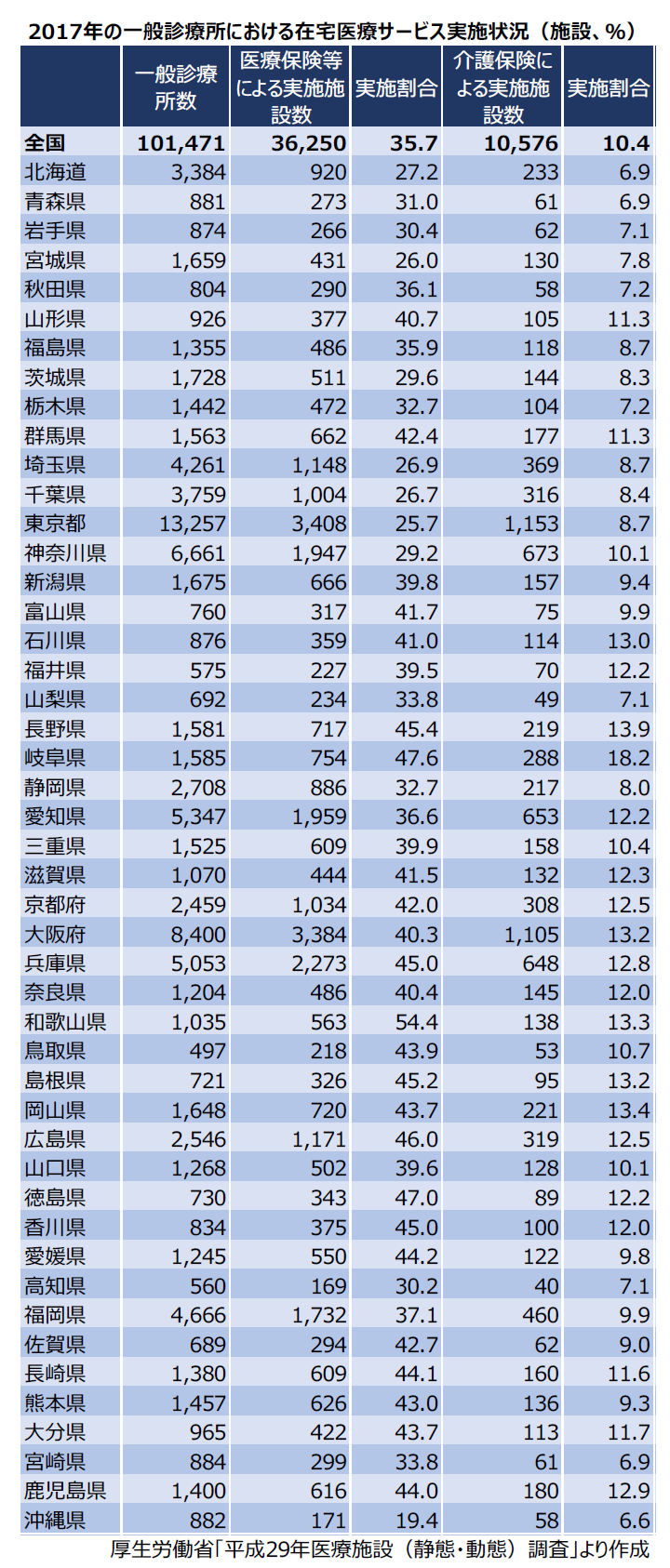

医療保険等によるサービス実施状況

上記調査結果から、都道府県別の在宅医療サービス(以下、サービス)の実施状況をまと

めると、右表のとおりです。

2017 年の医療保険等によるサービス実施一般診療所数は全国で約3.6 万施設、実施割合

は35.7%となりました。2014 年時点の約3.8万施設、38.3%と比べると、減少する結果にな

りました。

都道府県別では、東京都や大阪府をはじめ10 都府県で実施施設数が1,000 を超えました。

実施割合は、32 府県が全国平均を超えています。

介護保険によるサービス実施状況

介護保険によるサービス実施一般診療所数は全国で約1.1 万施設、実施割合は10.4%で

す。2014 年の約1 万施設、10.2%と比べると、増加しています。

都道府県別では、東京都と大阪府が1,000 施設を超えました。実施割合は22 府県が全国平

均を上回っています。

なお、医療保険等によるサービスでは往診が、介護保険によるサービスでは居宅療養管

理指導が最も多く行われています。

※厚生労働省「平成29 年医療施設(静態・動態)調査」ここで紹介した数値は、3 年に1 度

行われる静態調査(開設しているすべての医療機関を対象にした調査)による2017(平成29)年

9 月時点の結果です。詳細は次のURL のページからご確認ください。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450021&tstat=000001030908&cycle=7&tclass1=000001123595&tclass2=000001123598&second2=1

(次号に続く)

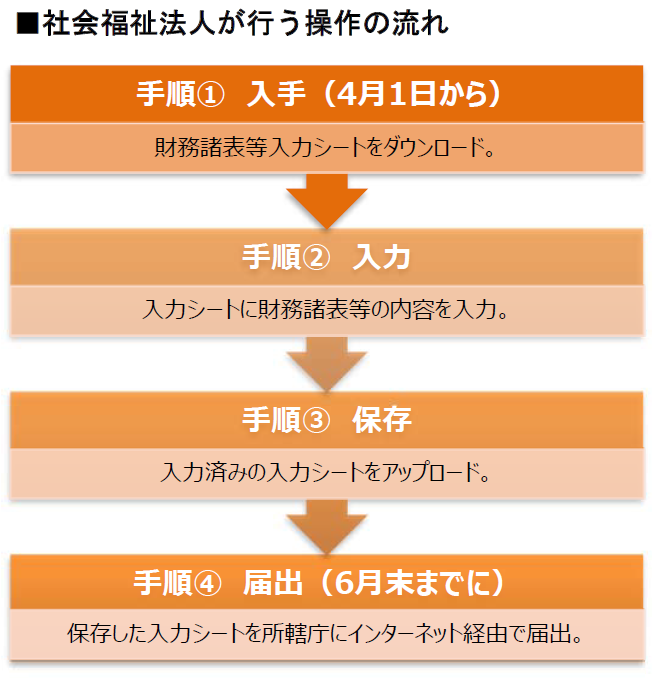

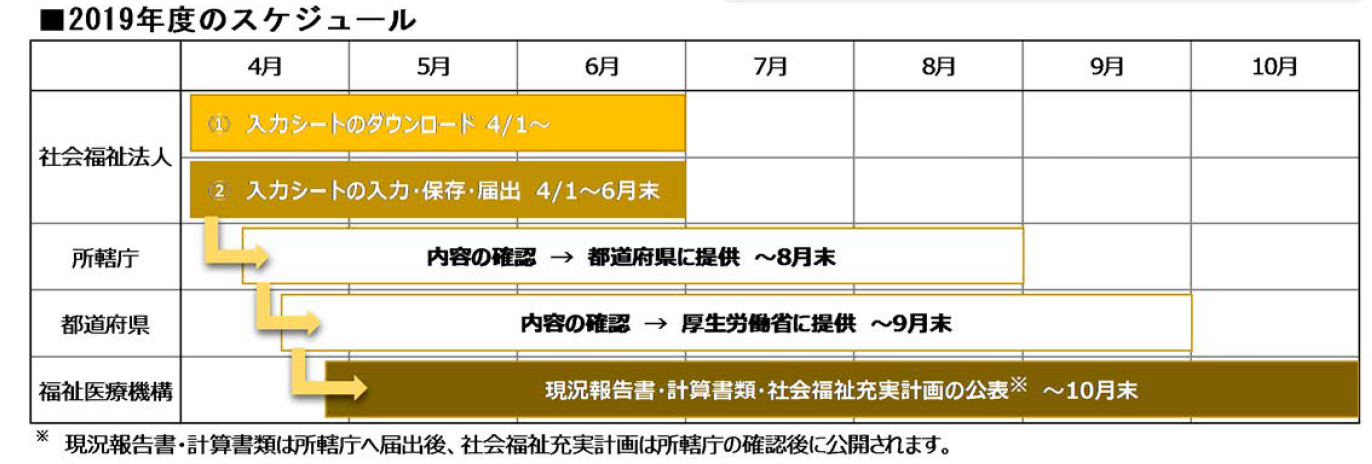

財務諸表等開示システム 4 月1 日開始

3 年目を迎える社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム。今年も入力・届出の時期が

やってきました。4 月1 日から入力シートもダウンロードできるようになりました。今年度の

運用スケジュールを確認します。

届出は6 月30 日まで

社会福祉法人は本システムにアクセスして、財務諸表等を入力、届出をします。社会福祉法

人が行う操作の流れは右の通りです。

入力に必要となる「財務諸表等入力シート」のダウンロードが4 月1 日から始まりました。

届出の期間は、6 月30 日までとなっています。所轄庁に財務諸表等入力シートが届出され

ると、このうち現況報告書、計算書類、注記ファイルがインターネット上で公表されます。

参考:福祉医療機構

「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板」

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/zaihyou/houjin/

(次号に続く)

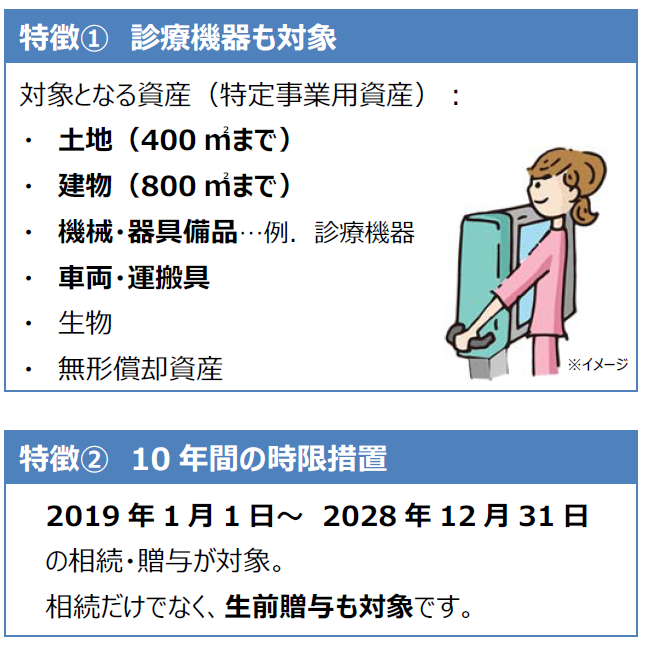

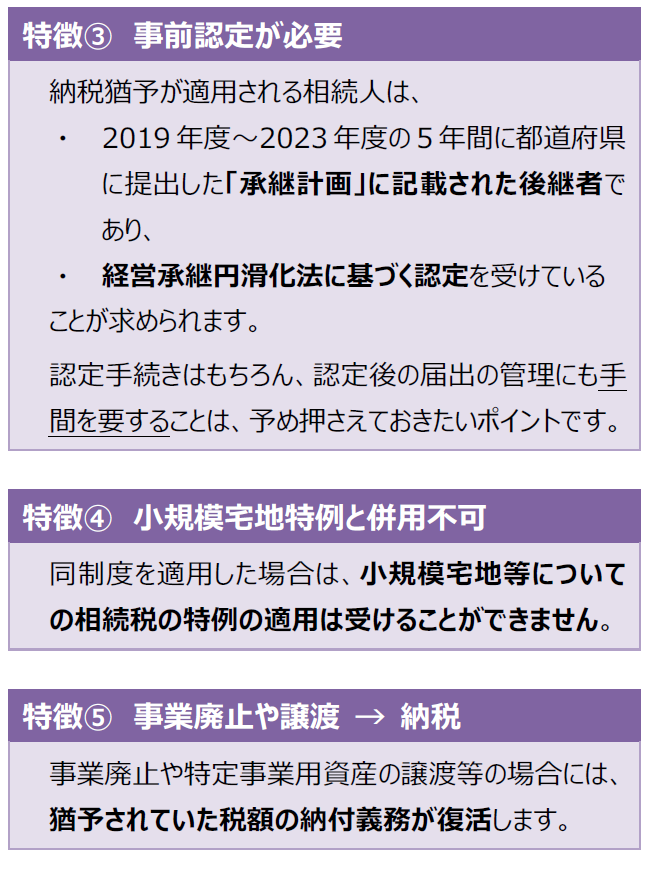

個人版事業承継税制が創設

今回の税制改正で登場した「個人版事業承継税制」。設備投資額の大きな個人開業の事業承継

対策として、注目を集めています。場合によっては大きなメリットが享受できますが、期間や

手続きの負担等にも注意を要します。

10 年限定、事業承継の優遇制度

この制度は、個人事業者の事業承継を促進するために創設されました。具体的には、一定の

事業資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する、10 年間限定の制度です。

医療機関は診療科によって、診療機器が高額となることがあります。財産としての価値が膨

らむため、事業承継対策の一つとして、この制度が注目を集めています。

特定事業用資産の資産価値が高い時期の承継であれば、大きな税の優遇が期待できる制度

です。事業承継をお考えの場合には、注意点を踏まえた上で、この制度の活用も検討されてみ

てはいかがでしょうか。

(次号に続く)

時間単位年休を導入する際の注意点

年次有給休暇(以下、「年休」という)は1日単位での取得を原則としていますが、半日単位、

時間単位で取得することも認められています。特に時間単位年休は、従業員の都合にあわせて

柔軟に取得できることもあり、育児や介護、治療などとの両立の観点で従業員から導入の要望が

多く、導入を検討する企業もあるでしょう。そこで以下では、この時間単位年休を導入する

際の注意点を確認しましょう。

1.時間単位年休の導入要件

時間単位年休を導入するためには、過半数代表者等との間で労使協定を締結し、以下の

①~④の事項を定めなければなりません。併せて、就業規則に時間単位年休について規定

する必要があります。

①時間単位年休の対象者の範囲

対象者を定めるに当たり全従業員を対象にすることもできますが、製造ラインで一斉に

作業を行う場合など、時間単位年休を取得することが事業の正常な運営を妨げることがあ

ります。そのような場合、あらかじめ取得できる従業員の範囲を定めておきます。なお、

利用目的は従業員の自由となるため、育児や介護等、利用目的によって範囲を定めること

はできません。

②時間単位年休の日数

時間単位での年休取得は1年に5日が上限であり、5日以内で時間単位年休の日数を定めま

す。また、残日数(残時間数)は翌年へ繰り越すこともできますが、1年において時間単位

で取得できる日数は繰り越し分も含めて5日以内となります。

③時間単位年休1日の時間数

時間単位年休の1日当たりの時間数は所定労働時間を基に定めますが、1日の所定労働時間

に1時間未満の端数がある場合は、1日当たりで時間単位に切り上げることが必要です。そ

のため、所定労働時間が7時間30分の場合、時間単位年休の1日当たりの時間数は8時間とな

ります。

④1時間以外の時間を単位とする場合の時間数

時間単位年休の最小単位は1時間であり、30分など1時間未満の時間を単位とするとはでき

ません。また、1時間以外の時間(2時間、3時間など)を単位とするときには、その時間数

を定めておきます。

2.時間単位年休の残日数管理

時間単位年休を導入した場合、1日単位だけでなく時間単位について取得時間数と残日数

(残時間数)を管理していく必要があります。これまでよりも年休の管理が煩雑になること

から、どのように管理していくか、事前に検討しておきましょう。

4月より年休の年5日取得義務化がスタートしましたが、この時間単位年休については5日

のカウント対象とはなりません。働き方改革の一環として導入を検討する企業もあるかと思

いますが、1日単位と半日単位の年休で確実に5日を取得できるようにしましょう。

(来月に続く)

時間単位年休を導入する際の注意点

年次有給休暇(以下、「年休」という)は1日単位での取得を原則としていますが、半日単位、

時間単位で取得することも認められています。特に時間単位年休は、従業員の都合にあわせて

柔軟に取得できることもあり、育児や介護、治療などとの両立の観点で従業員から導入の要望が

多く、導入を検討する企業もあるでしょう。そこで以下では、この時間単位年休を導入する

際の注意点を確認しましょう。

1.時間単位年休の導入要件

時間単位年休を導入するためには、過半数代表者等との間で労使協定を締結し、以下の

①~④の事項を定めなければなりません。併せて、就業規則に時間単位年休について規定

する必要があります。

①時間単位年休の対象者の範囲

対象者を定めるに当たり全従業員を対象にすることもできますが、製造ラインで一斉に

作業を行う場合など、時間単位年休を取得することが事業の正常な運営を妨げることがあ

ります。そのような場合、あらかじめ取得できる従業員の範囲を定めておきます。なお、

利用目的は従業員の自由となるため、育児や介護等、利用目的によって範囲を定めること

はできません。

②時間単位年休の日数

時間単位での年休取得は1年に5日が上限であり、5日以内で時間単位年休の日数を定めま

す。また、残日数(残時間数)は翌年へ繰り越すこともできますが、1年において時間単位

で取得できる日数は繰り越し分も含めて5日以内となります。

③時間単位年休1日の時間数

時間単位年休の1日当たりの時間数は所定労働時間を基に定めますが、1日の所定労働時間

に1時間未満の端数がある場合は、1日当たりで時間単位に切り上げることが必要です。そ

のため、所定労働時間が7時間30分の場合、時間単位年休の1日当たりの時間数は8時間とな

ります。

④1時間以外の時間を単位とする場合の時間数

時間単位年休の最小単位は1時間であり、30分など1時間未満の時間を単位とするとはでき

ません。また、1時間以外の時間(2時間、3時間など)を単位とするときには、その時間数

を定めておきます。

2.時間単位年休の残日数管理

時間単位年休を導入した場合、1日単位だけでなく時間単位について取得時間数と残日数

(残時間数)を管理していく必要があります。これまでよりも年休の管理が煩雑になること

から、どのように管理していくか、事前に検討しておきましょう。

4月より年休の年5日取得義務化がスタートしましたが、この時間単位年休については5日

のカウント対象とはなりません。働き方改革の一環として導入を検討する企業もあるかと思

いますが、1日単位と半日単位の年休で確実に5日を取得できるようにしましょう。

(来月に続く)

時間単位年休を導入する際の注意点

年次有給休暇(以下、「年休」という)は1日単位での取得を原則としていますが、半日単位、

時間単位で取得することも認められています。特に時間単位年休は、従業員の都合にあわせて

柔軟に取得できることもあり、育児や介護、治療などとの両立の観点で従業員から導入の要望が

多く、導入を検討する企業もあるでしょう。そこで以下では、この時間単位年休を導入する

際の注意点を確認しましょう。

1.時間単位年休の導入要件

時間単位年休を導入するためには、過半数代表者等との間で労使協定を締結し、以下の

①~④の事項を定めなければなりません。併せて、就業規則に時間単位年休について規定

する必要があります。

①時間単位年休の対象者の範囲

対象者を定めるに当たり全従業員を対象にすることもできますが、製造ラインで一斉に

作業を行う場合など、時間単位年休を取得することが事業の正常な運営を妨げることがあ

ります。そのような場合、あらかじめ取得できる従業員の範囲を定めておきます。なお、

利用目的は従業員の自由となるため、育児や介護等、利用目的によって範囲を定めること

はできません。

②時間単位年休の日数

時間単位での年休取得は1年に5日が上限であり、5日以内で時間単位年休の日数を定めま

す。また、残日数(残時間数)は翌年へ繰り越すこともできますが、1年において時間単位

で取得できる日数は繰り越し分も含めて5日以内となります。

③時間単位年休1日の時間数

時間単位年休の1日当たりの時間数は所定労働時間を基に定めますが、1日の所定労働時間

に1時間未満の端数がある場合は、1日当たりで時間単位に切り上げることが必要です。そ

のため、所定労働時間が7時間30分の場合、時間単位年休の1日当たりの時間数は8時間とな

ります。

④1時間以外の時間を単位とする場合の時間数

時間単位年休の最小単位は1時間であり、30分など1時間未満の時間を単位とするとはでき

ません。また、1時間以外の時間(2時間、3時間など)を単位とするときには、その時間数

を定めておきます。

2.時間単位年休の残日数管理

時間単位年休を導入した場合、1日単位だけでなく時間単位について取得時間数と残日数

(残時間数)を管理していく必要があります。これまでよりも年休の管理が煩雑になること

から、どのように管理していくか、事前に検討しておきましょう。

4月より年休の年5日取得義務化がスタートしましたが、この時間単位年休については5日

のカウント対象とはなりません。働き方改革の一環として導入を検討する企業もあるかと思

いますが、1日単位と半日単位の年休で確実に5日を取得できるようにしましょう。

(来月に続く)

今年の10月から適用される、

総合事業の訪問・通所介護の新たな単価が

先週8日(水)、公表されました。

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認くださいませ

https://report.joint-kaigo.com/_src/26308/vol727.pdf?v=1557445365942

※単価部分のみ抜粋したものはこちら

https://report.joint-kaigo.com/_src/26309/vol7270001.pdf?v=1557445365942

ティーチングおよびコーチング活用時の注意点

メリットとデメリット

ティーチングにもコーチングにもメリット・デメリットがあります。つまり、すべての場面で活用できる万能型のアプローチは存在しないということです。

ティーチング

ティーチングは、正解に導く方法であり、方法や手順を相手に理解させるのに適しています。ただし、相手に考えさせたり、自ら行動させたりするきっかけを与えないため、

結果的に指示待ちスタッフになってしまう可能性もあります。そして、場合によっては指導が押しつけとなり、「納得感」が得られずに終わってしまったというデメリットが考えられます。

コーチング

では、コーチングはどうでしょうか。コーチングは質問を通して相手に考えさせ、整理させ、はっとした閃きや気づきを与えることができます。すると、

自ら考え行動を起こすことができる人材への成長が期待できます。ただし、アプローチの最初の時点で精神的に落ち込んでいたり、全く目の前のことが理解できず

あにさまよったりしている場面でコーチングをしても、結局自ら考えられず、さらに混乱を与えてしまうことが考えられます。

また、自身の持っている知識や能力だけを使って納得しようとすると、物事のとらえ方を間違ってしまい、正解から逸脱した行動をしてしまうかもしれないと

いったデメリットも考えられます。

「理解」と「納得感」

ティーチングは「理解させること」、コーチングは「納得させること」に注力しているところに大きな違いがあります。人は、理解してから納得します。

例えば、排泄介助について考えてみましょう。

おむつの当て方をティーチングすることで、おむつを漏れなく当てることが出来るようになり、利用者が不快な思いをすることもなくなります。すると、

ティーチングを受けたスタッフは「おむつの当て方」を学び「理解」します。

ただし、「この利用者のためには、おむつを当てることが正しいことだ」といった納得感を与えることはできません。ここで、コーチングを使って、例えば

「この利用者にとって、何をしてあげることがいいのかな?」といった質問を投げかけてみます。すると、スタッフは排泄介助をしている姿をイメージし、

頭の中を整理しながら考え、そして自分なりの答えを導き出します。そこで、場合によっては「そもそもおむつをつけるのではなく、自らトイレに行って

排泄をすることが大事なのでは?」といった考えに行きつき、「漏れないようにおむつを当てる」から「おむつを外す」を目標とした行動に移るかもしれません。

ここには、スタッフ本人の納得感が伴っているということが分るでしょう。

組み合わせ

それぞれにメリット・デメリットがある中で、必ずしもどちらか1つを使ってかかわっていかないわけではありません。先ほどの例のように、組み合わせて

活用することもあります。また、使う順番を変えることも考えられます。

例えば、ケアプランに合わせてどのようなかかわり方をすればよいのか、コーチングを使いながらスタッフに考えさせていたけれど、観点がずれていてなかなか

考えが整理できないような場面を目にしたとします。これは、ケアプラン自体の理解ができていないことが考えられるので、いったん戻って、ケアプランの内容を

ティーチングで理解させることが必要になります。

このように、ティーチングとコーチングの特徴やメリット・デメリットを理解することで、「この場面では、ティーチングだな」「今コーチングを使ってみたけど、

なかなか反応が悪いから、いったんティーチングを使った方がよいかも」「本人の行動を後押ししてあげたいから、コーチングを使ってみよう」などと使い分けたり

組み合わせたりできるようになります。

いずれも、「スタッフが今何を求めているのか?」といった視点を持ち、場面を予測しながらかかわっていくことが大事です。そのためには、まず自分だけの視点

だけでかかわるのではなく、スタッフを観察し、相手の視点に立つ必要があります。

次回に続きます。