コラム

Q 当施設では、中途採用にも試用期間を設けています。過去の経験を見込んで採用した職員でも結果として適正に欠いていたという経験がある為ですが、能力に問題のある職員の本採用を拒否する際にどんな点に注意すべきでしょうか。

A 経験のある職員を中途採用したはいいが、予想外に能力が低くて困ったという話はよく聞きます。複数の施設を渡り歩く問題児でも転職したばかりのころはおとなしく、職場の水に慣れてきたところに少しづつ牙をむき出してくるようなケースもよくあります。

中途採用に関しては、新卒学卒者に比べれば期待値が高いため、そのものの能力や勤務態度等の評価をめぐるトラブルは多いものです。したがって中途採用者であっても、使用期間を設けることは大切です。ただし、トラブル防止のためにも就業規則の規定に基づいて規定を設けること、本採用を拒否する場合があることなどを雇用契約締結の際にきちんと説明しておくべきでしょう。

試用期間満了での本採用拒否は解雇に相当する

試用期間途中の解雇については、採用後14日間を超えて就労した職員には解雇予告が必要です。この場合、少なくとも30日前に解雇を予告するか、即日解雇の場合には30日以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。

また、試用期間中はいつでも「解雇」が許されると思い込んでいる経営者の方もいらっしゃいます。これは誤りで、試用期間であろうと解雇については一般の職員と同様、入職後14日を超えれば予告手当が必要ですし、安易に解雇が認められないのは一般職員と同様です。ただ、本採用に拒否(事実上の解雇)事由が就業規則に明記されていて、採用時の「面接などでは予見できなかった事実」として該当すれば、それは認められるケースもあります。ここで大切な事は、「本採用拒否」の事由を就業規則に記載しておくことです。本採用拒否が認められる具体的な基準については、裁判例などから、「勤務態度不良」「勤務成績不良」「業務遂行能力の不足」「協調性にかける」「経歴詐称」などは具体的な理由として挙げられます。問題は、能力が不足しているということをどのように説明するかということです。

・「本採用拒否」に関する就業規則の記載例

一 遅刻、早退、欠勤が複数回あり、出勤状況が不良の場合

二 上司の指示に従わない、同僚との協調性が乏しい、誠実に勤務する姿勢が乏しい等の勤務態度が不良の場合

三 必要な教育を施したものの法人が求める能力に足りず、改善の見込みが薄い場合

四 経歴を偽り、その他不正な方法を用いて採用された場合

五 反社会的勢力若しくはそれに準ずる団体や個人と関係があることが判明した場合

六 督促しても必要書類を提出しない場合

七 健康状態が思わしくなく、今後の業務に耐えられないと認められる場合

八 法人の事業に職員として採用することがふさわしくないと認められる場合

九 懲戒解雇などの解雇事由に該当する場合

問われるのは注意指導したプロセスと記録

試用期間の解約権にもとづく解雇であっても、本採用拒否が有効と求められるための重要なポイントは、能力と適性が欠如している職員に対して「繰り返し注意・指導をしたけども改善の見込みがなかった」という事実とプロセスです。これは、通常の解雇の有効性が問われるプロセスと同様です。また、このような注意・指導を行ったという記録を残しておく必要もあります。

実務上は「退職勧奨」が一般的

本採用を拒否する場合、実務上は就業規則に基づいて退職勧奨をおこなうのが一般的です。試用期間中の評価をきちんと説明すれば、本人も「試用期間だからしかたない」と退職勧奨に応じるケースが多いように思います。そのためにも、就業規則には具体的な本採用基準を規定しておくことで、退職勧奨の説得材料にもなるわけです。

厚生労働省は、医療現場の生産性向上や賃上げなどを支援する年度内の補正予算事業(緊急

支援パッケージ)を2025年度予算に繰り越す方針を示した。そのうち、ベースアップ評価料を

算定する医療機関に給付金を支給する「生産性向上・職場環境整備等支援事業」については、

支給要件となる業務の効率化や職員の処遇改善を実施する期日の延長などを示した事務連絡を

都道府県などに5日付で出した。

事務連絡によると、給付金の支給対象となるのは、25年3月31日時点で ベースアップ評価

料を届け出ている病院や医科・歯科の診療所、訪問看護ステーション。3月31日までに行った

届け出が書類の不備などで差し戻された場合でも、最終的に受理されれば同日までに届け出た

ものと見なす。

現行では、24年4月1日-25年3月31日にICT機器の導入やタスクシフト・シェアによる

業務効率化、職員の賃上げを行った場合に、その経費に相当する給付金を支給する。25 年度に

繰り越された場合は、26年3月31日までに行った分が対象となる。支給額は現行と同様に、病

院と有床診療所には許可病床1床当たり4万円、無床診療所と訪問看護ステーションには1カ

所当たり18万円。

給付金の支給を受けたものの、▽申請内容が事業の目的に明らかに合致していない▽申請内

容を偽るなど不正な手段で給付金の支給を受けた-のいずれかが認められた場合は、都道府県

が給付金の全額返還を求める。

今後、そのほかの緊急支援パッケージの事業についても、25 年度に繰り越された場合の概要

などが示される見込み。(メディカルウェーブ記事より)

コドモンは10日、保育士配置基準の実態調査の結果を発表した。

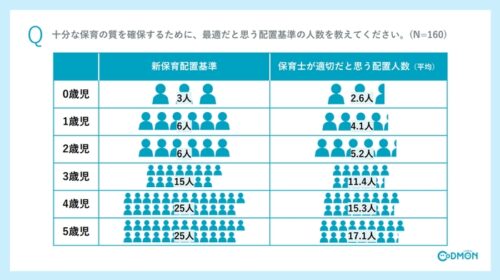

2024年4月、76年ぶりに保育士の配置基準(保育園児の人数に対して最低限必要な保育士の人数)が見直され、保育士1人が受け持つことができる園児の数は3歳児では20人から15人へ、4歳児、5歳児では30人から25人へと配置人数がそれぞれ変更された。

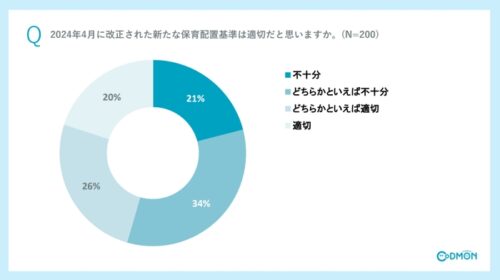

同調査は、新たな配置基準へと改正されてからおよそ1年経った今、保育士の労働環境にはどのような変化があったのか、全国の保育士200人を対象に調査したもの。

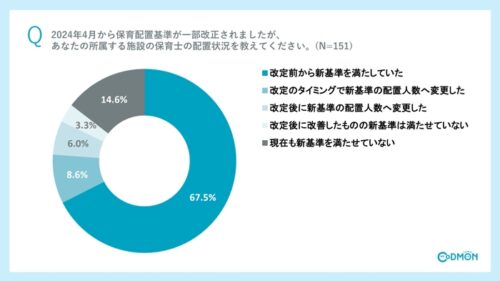

それによると、新配置基準への対応実態は、8割以上が基準を満たしている結果となった。

配置基準変更による効果は、半数が「子ども一人ひとりに向き合う時間が増えた」と実感している結果となった。一方で、「特に変化を感じなかった」が31.8%だった。

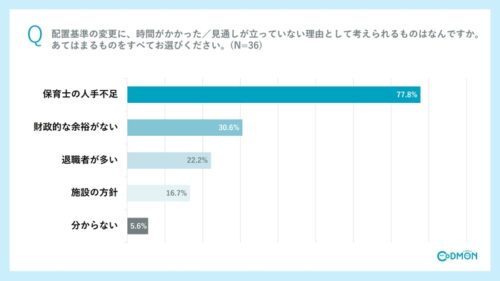

配置基準変更における課題では、「保育士の人手不足」が77.8%で最多。次いで「財政的な余裕がない」30.6%、「退職者が多い」22.2%となった。

配置基準変更に向けた対応としては、「正社員の雇用」と「短時間勤務者の雇用」がそれぞれ3割。「非資格保有者の採用」で賄う施設があることもわかった。

最適だと思う配置基準の人数については、その平均値はすべての年齢で現在の国の配置基準を下回る結果となった。特に2024年4月に30人から25人へと改正された4歳児に関しては、最適だと思う人数の平均値は15.3人とおよそ10人も下回り乖離がみられた。

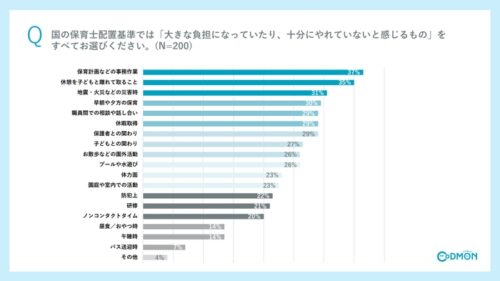

新配置基準において現場職員の大きな負担となっている業務は、「保育計画などの事務作業」が36.5%で最多。次いで「休憩を子どもと離れて取ること」が35%となった。

全ての介護事業者が経営情報の毎年の報告を義務付けられる新たな制度について、初年度分の報告期限が今月末に迫っている。

初年度分の対象となるのは、昨年3月31日から12月31日までに会計年度が終了した経営情報。この報告期限が今月31日で、全ての介護事業者が対応しなければならない。

厚生労働省は11日、この報告期限を改めて伝える通知を発出。介護保険最新情報のVol.1365で現場の関係者に広く周知した。

通知ではあわせて、新たな制度のルールを明らかにするQ&Aの第4弾を公表。問答は報告の単位や職種別の人員数に関する4項目で、概要は以下の通り。

※ 下記はあくまで概要。Q&Aの詳細は介護保険最新情報Vol.1365で。

問1|同一拠点でAとBの2つの事業所を運営しているが、A事業所の利用者数が多いため、人員配置基準を満たす範囲でB事業所の職員がA事業所に従事している。このとき、A事業所では当該職員分の人件費などが発生していないところ、どのように報告すべきか。

答|A事業所とB事業所を合算した拠点単位での報告をお願いします。

問2|報告対象のサービスと報告対象外のサービスを一体的に運営し、同一職員が兼務・運営している施設があるが、報告対象の2事業所だけでは常勤換算が1以上にはならず、一方の事業所に寄せたとしても「常勤職員の常勤換算数」が1以上にならないが差し支えないか。

答|常勤職員が報告対象外の事業と兼務を行っている場合や、同一職員が兼務する介護事業所の経営情報が別々に報告される場合は、当該職員の常勤換算数が1以上でなくとも差し支えありません。

問3|所定労働日数、所定労働時間がない労働契約を結んでいる登録ヘルパーの常勤換算はどのようにすればよいか。

答|常勤換算の算出にあたっては、施設・事業所における通常の労働者の1週間あたりの所定労働時間に4を乗じたものを分母とし、当月の実労働時間を分子として常勤換算数を算出してください。

問4|2つの事業所があり、別の事業所へ異動になった常勤職員が現れた場合、異動後の給料を含めた1年間の給料を入力することで差し支えないか。

答|常勤換算数は、会計年度が始まる月に在籍した職員の数で算出することにしているが、この算出対象となっている職員について、当該会計年度中に当該事業所に従事していた期間に支払った給料・賞与を入力してください。非常勤職員も同様の取扱いとなります。(介護ニュースより)

厚生労働省が介護報酬の処遇改善加算の専用ページを更新した。

新年度の加算取得に必要な計画書などの様式をExcelファイルでダウンロードできるようにした。

加えて、計画書の記入方法を詳しく解説する動画も公開。新年度の変更点や「職場環境等要件」を分かりやすくまとめたリーフレットも掲載した。

厚労省は7日に介護保険最新情報のVol.1363を発出。新たな様式やリーフレットの活用を呼びかけた。

新年度の処遇改善加算のポイントは、介護職への一時金の支給などに使える補助金もセットで受けられることだ。計画書の新たな様式は、加算と補助金を一体的に申請できるように設計されている。

厚労省は専用ページに、補助金の概要や要件などを説明するリーフレットも併せて掲載した。計画書の提出期限は4月15日としている。(介護ニュースより)

家族の中に、愛や理解、平和があったなら心の病やストーカー、DVなど、多くの問題はうまれてこなかったでしょう。

「夫婦だから」「親子だから」「兄弟だから」なんにもしなくても気持ちは通じ合うはず。イライラしたり、不機嫌でいても、感情をだしても許してもらえるはず。だから外での付き合いをたいせつにしたり、人脈を広げたりすることの方が大切なはず、と。

でもそれは誤解です。

家族とはもともと形態があるものではなく、自分たちで、こころをかけて作っていくものものです。安定した関係を作るには、それなりの時間とエネルギーが必要です。

近い人との距離感は、近いからこそ難しいものです。近いからこそぶつかったり、面倒だったりします。それでも心を砕いて、相手に寄り添うことが必要なのです。

自分のことを理解してほしいならば、相手のことをまず理解しましょう。

一緒に食事をとり、一緒に話をしましょう。相手の問題を一緒に解決しましょう。

嬉しいことも共有しましょう。

愛する人たちと笑顔の時間をすごせることほど、幸せなことはないと思います。

いちばん身近にいる人が、自分を理解してくれることほど、幸せなことはないはずです。

自分を大切にしようと思ったら、いちばん近い人を、いちばん大切にすることではないでしょうか。

Q、当施設は職員の中途採用が多く、入職時期もバラバラです。有給休暇の付与に関しては、個人の入社日ごとに付与する方法を採用していますが、事務対応の煩雑さから付与日を統一することを検討しています。その場合、留意すべき点はどのようなことがありますか?

A,

有給休暇の基準日を一律に定めて付与することを「斉一的取り扱い」と言いますが、前提条件となるのが、「前倒しで付与する」ことです。例えば、4月1日を基準日と定める場合、9月1日入職した職員は、6か月継続勤務すれば翌年の3月1日に10日の有給取得の権利が発生します。この場合、基準日を統一し4月1日に繰り下げての付与(入職から7か月目の付与)は認められません。有給休暇の斉一的取り扱いについては、下記の要件を満たす必要があります(平成6.1.4基発1号、平成27.3.31基発0331第14)

- 斉一的取り扱いや分割付与により、法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすこと。

- 次年度以降の有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じまたはそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。

しかし、基準日を前倒しで繰り上げるため、入職時期によりどうしても不公平が生じてしまいます。ここをどのように考えるかがポイントになります。それでは、その代表的な対応とその留意点を下記致します。

①基準日を月初などに統一する

入社が月の途中であっても、基準日を月初などに統一します。例えば、同じ月に採用した方の基準日を月初に統一することにより、統一的な管理が可能となります。この場合、

5日取得させる期間も月ごとに統一できることになります。

② 基準日を「年2回」とする緩和策をとるケース

例えば、4月1日と10月1日の2回に統一する方法もあります。全職員同一の基準日に統一するよりは、入職時期による不公平感が軽減できます。4月1日から9月30日までに入職した職員の基準日は10月1日に10日付与し、10月1日から3月31日までに入職した職員は4月1日に10日付与します。以後、それぞれ4月1日と10月1日を基準日としていきます。この場合、7月1日入職者の8割出勤の考え方は以下のようになります。

6か月継続勤務後の本来の基準日である1月1日から短縮された3か月(10月~12月)

は全期間出勤したものとみなし、この期間を含めて7月1日から12月31日までの6か月間で、8割以上出勤したかどうかを計算します。

基準日の統一は前倒し付与が原則の為、4月1日入職者は6か月後に10日付与され、9月1日入職者は1か月後に付与される不公平感は残りますが、年1回と比較すれば、不公平感は緩和されているのではないでしょうか。

③分割して前倒し付与したら次年度基準日も繰り上げる

施設によっては、入職と同時に10日付与するケースや、「入職3か月後(使用期間終了後)に3日付与、6か月後に7日付与」と分割して付与するケースがあります。分割して付与する場合も先の行政解釈(上述(2))にあるように、前倒し付与したら次年度の基準日も繰り上げます。

例えば4月1日入職者に、使用期間終了後の7月1日に3日付与し、10月1日に7日付与した場合、次年度に11日付与する基準日は本来の付与日(10月1日)から1年経過後ですが、初年度の3日分を3か月繰り上げて付与したため、次年度の基準日も同様に3か月繰り上げ、「7月1日から1年経過後」に11日付与することになるわけです。この点も注意をしながら前倒しのルールを検討していく必要があります。

以上

近年、地震や集中豪雨など、大規模な自然災害が多発し、「南海トラフ地震」への懸念も年々高まっています。こうした緊急時に事業の損失を最小限に抑え、早期に事業を復旧させるために、一般企業では「BCP」(事業継続計画)の策定が浸透していますが、医療機関の現状はどうなっているのでしょうか。医療機関におけるBCP策定の現状や課題について、厚生労働省 医政局 地域医療計画課 救急・周産期医療等対策室 救急医療係・災害医療係担当の加藤渚主査(救急救命技官)に話を聞きました。

不測の事態に備える「BCP」…策定機運が高まるきっかけは

地震などの大規模災害が多い日本では、災害などの緊急時に企業の損害を最小限に抑え、事業を早期復旧するために「BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)」を策定している企業が少なくない。内閣府が作成した「令和5年版防災白書」によると、2021年度時点では70.8%の大企業がBCPを策定している。医療機関でも今、この「BCP」の策定が進んでいると、厚生労働省医政局の加藤氏はいう。歴史をさかのぼると、95年の阪神・淡路大震災を機に、災害医療の考え方が大きく注目されるようになったそう。

加藤氏「阪神・淡路大震災で医療提供体制の脆弱性が浮き彫りになり、たとえば病院での備えという観点では『災害対策マニュアル』を整備していただくことや、医療提供体制を確保する観点から、コミュニケーションツールである『EMIS(広域災害救急医療情報システム)』の整備等を進めてきました。

『EMIS』は、災害時における適切な情報の収集・提供を目的としたもので、各病院の被災状況などの確認や、患者受け入れ可否状況の確認ができます。

さらに、災害急性期より被災地の医療を支援する『DMAT』(災害派遣医療チーム)を整備してきました。被災地の医療提供体制を維持するためにDMATが被災地へ入ってサポートする体制が構築されました。

加えて、医療は被災地内だけでは完結できないことが多いため、航空搬送体制も整えられました」

その後、2011年の東日本大震災等の大規模な災害を機に、医療機関におけるBCP策定の重要性が強く認識されるようになる。

加藤氏「各都道府県が定める医療計画については、その策定に当たって国が指針を示しており、基本的に医療機関はBCPを定めておいていただくことになっています。特に、『災害拠点病院(※1)』に対しては、BCPの策定が指定要件となっております。

災害拠点病院以外の医療機関においても、国はBCPの策定が望ましいと推奨しており、実際、大病院や地域の中核となるような病院を中心にBCP策定が進んでいます」

(※1)災害拠点病院・・災害が起こった際、医療継続の機能を有して、地域医療の拠点となる病院。災害時に地域の医療機関を支援したり、主に重症者の収容・治療を行ったりする。

大病院を中心にBCP策定が進む一方で、小規模なクリニックの多くは、ヒトやカネなどリソース不足の問題から、BCP対応が遅れているのが実情だ。

加藤氏「国としては、すべての医療機関においてBCP策定をしていただくことを推奨しています。

しかし、個々の医療機関だけBCPを考えるだけでなく、地域防災計画などと整合性を取って、地域全体で災害時の医療提供体制について考えることも重要になってきます。クリニックは地域の医師会に所属されていることが多いため、医師会として地域医療の継続を目的にBCPに取り組むケースが増えています」

防災基本計画でも、医師会は『指定公共機関(※2)』の1つに組み入れられています。つまり、災害時に医師会としてどういう対応を地域や行政機関などと一緒に考えていくかというなかに、個々のクリニックの先生方(開業医)も含まれているのです。

(※2)指定公共機関……災害対策基本法に基づき、防災行政上重要な役割を有するものとして、内閣総理大臣が指定している機関。

“どこから手をつければ…”BCP策定における「課題」は、研修でクリアに

BCP策定に関心があっても、どこから手をつけてよいのかわからないというクリニック経営者も少なくないだろう。

実際、内閣府が2013 年に実施した「特定分野における事業継続に関する実態調査」によると、整備が進まない理由として多くの医療機関が「BCP整備のために必要なスキルやノウハウがないこと」や、「BCPの内容に関する情報が不足していること」などを挙げている。

こうした状況を踏まえ、厚生労働省は2017年度から、BCP策定に必要なスキルやノウハウを医療機関の担当者に習得してもらい、災害に強い医療提供体制の構築を図る「BCP策定研修事業」を実施している。

研修内容は、「BCP策定体制の構築」「現況の把握/被害の想定」「業務継続のための優先業務の整理」など。年間16 回開催し、1回あたりの受講定員 は70~100 名程度。Web会議ツールを利用したオンライン方式で行われている。

加藤氏「大変好評で、毎回定員数を上回る応募をいただいています。大きな病院だけではなく、中小規模の医療機関からの受講も増えています。なかでも入院診療を維持する必要性が高い有床診療所の関心が高まっているようです。

また、ここ数年災害も多様化しており、地震だけでなく、集中豪雨による土砂災害などが相次いでおり、医療機関経営者の方々の意識が変化してきたと感じます。たとえば山間地域での土砂であったり、洪水で川が氾濫したりということで、自院の立地するエリアのハザードマップを確認し『うちは完全に水に浸ってしまう』と危機感を持たれて研修を受講されるケースが多くなっています」

目指すは、「オールハザード型BCP」

BCP策定研修の内容は随時見直され、都度グレードアップが行われている。自然災害だけではなく、直近では新型コロナウイルスなど、新興感染症発生・蔓延時への対応なども盛り込まれているようだ。

加藤氏「近年新たな問題として、『システム障害』があります。電子カルテといった医療機関内のシステムに障害が発生すると、診療機能が低下してしまうためです。しかし、そうしたシステムの復旧についても医療機関のBCPに基づき対応することになりますので、自然災害だけではなくあらゆる危険性に対応する『オールハザード型BCP』を目指して考えていただくことが重要です」

地域医療を支えるクリニックは、自然災害などで医療提供がストップしてしまうことで、その重要な社会的役割が果たせなくなる。

また、診療が一定期間止まってしまうと、患者が別の医療機関に移ってしまうケースが少なくない。診療が再開しても、いったん離れた患者が戻ってくる保証はなく、開業医は経営の観点からもBCP策定は重要な課題となっているといえる。

加藤氏「開業医の先生方は日々忙しく、自院が地域医療のなかでどのような役割を担っているか、どのような形で貢献すべきか、といったことについて、普段はなかなか考えられないと思います。しかし、BCP策定をきっかけとして、自院の地域における災害時の役割を確認していただき、大規模災害に備えていただくことが大事だと思います。その1つのきっかけとして、『BCP策定研修』の活用も検討していただけると幸いです」 厚生労働省 医政局 地域医療計画課

福岡市西区の保育施設で、園児や職員あわせて38人が、嘔吐や下痢などの症状を訴えました。

ノロウイルスによる集団感染とみられています。

福岡市によりますと、福岡市西区の保育施設では2月28日までに、0歳~6歳までの園児37人と、30代の職員1人が、嘔吐や下痢などの症状を訴えました。

このうち0歳の女の子1人からノロウイルスが検出されたということです。

市はノロウイルスによる集団感染とみて、この保育施設に対し感染予防や感染拡大の防止を指導しました。

症状を訴えた37人に重症者はおらず、全員快方に向かっているということです。(RKBオンラインニュースより)

厚生労働省は3月13日と14日に、介護事業所・施設の職員らを対象にLIFE(科学的介護情報システム)の説明会を開催する。

今年度の介護報酬改定に対応したフィードバックの提供が始まったことを踏まえ、そのポイントや有効活用の事例などを詳しく解説する。介護保険最新情報のVol.1360で現場の関係者に広く周知した。

開催概要】

日程|内容は同一で2回開催

・3月13日(木)15時〜16時半

・3月14日(金)10時半〜12時

方法|オンライン(Zoom)

対象|介護事業所・施設の職員など

【説明内容】

◯ 今年度の介護報酬改定に対応したフィードバックの概要

◯ フィードバックに含まれるグラフの見方

◯ フィードバックの活用事例

◯ LIFEに関する不明点への対応

説明会は事前申し込み制。参加希望者は3月10日までに専用フォームから登録する必要がある。各回の定員は先着3千名。定員に達すると締め切られることもある。

説明会の詳細や申し込みは介護保険最新情報Vol.1360から。(介護ニュースより)