コラム

「スタッフが働き続けられるワークライフバランス支援の仕組みづくり」

前号に引き続き、テーマは「ワークライフバランス」です。今回は、「導入に向けた取り組みについて」のステップ3から始めます。

ステップ3

ステップ2で組織風土の醸成が少しずつ出来てきたら、今度はいろいろな「制度」や人事施策を導入し、「職場ルールの変革」などに取り組んでいきます。

下記には、その一例をご紹介いたします。

●両立支援制度:育休・時短期間延長、子供手当・家族休暇の創設など。

●多様な働き方:フレックス制度導入、短時間正社員制度導入、副業制度など。

●効率化:IT活用、ペーパーレス化、仕組の見直しなど。

●人事評価制度:部下のワークライフバランス推進や休暇取得推進を評価。

●インセンティブ:残業削減分を社員に還元(賞与、ベースアップなどで)。

●オフィス革命:レイアウト、オフィス機能の見直しなど。

介護事業所で活用している「制度」や「ルール」の事例

それでは、実際に行っている介護事業者が具体的にどのような取り組みをされているのかを、いくつかの事例でご紹介させていただきます。

●風土づくり

ある法人では、職員満足度調査を10年間以上継続して実施し、その結果を理事会で共有化して審議しています。その効果として、徐々に建設的な意見が増えてきており、社員一人一人の意識の変化を実感していると言います。また、「風土改善チーム」といった委員会活動も行われており、活動資金的な財源も準備され、極力自主的な運営ができるような配慮がなされています。

●両立支援制度

産前産後の休暇制度を産前産後ともに8週間として、法定の制度を延長運用して出産前の「つわり」の期間に、休むことができるような配慮がなされている法人もあります。また、子女の看護休暇も法定の5日/人を10日/人として、職場復帰後の育児にも配慮して運用されています。

●多様な働き方

相談員・ケアマネ・事務職・栄養士にはフレックスタイム制を導入し、介護職には職場の状況に合わせて退勤時間を調整できる「退勤フレックス制」を導入している法人もあります。また、夜勤専従職員という働き方を用意し、日勤と夜勤の分業制度を導入することで、社員の体調管理面での働きやすさが大幅に改善されています。また副次的な効果として、3か月後などといった長期間のシフトが非常に作りやすくなったので、長期休暇も含めた有給休暇が取りやすくなったとのことです。また、別の法人では介護職が月に1日「日勤フリー」と呼ばれる日を設け、その日は一般業務にはつかず日ごろたまったデスクワークなどの片付けや、残った時間で利用者さんとお出かけや食事をしたり、スポーツ観戦に行ったりするなど一緒に過ごす時間にするといった取り組みも行われています。

●ICTの活用

ある法人では、介護ソフトを導入し、iPhoneな どの端末で日々の記録を入力するとともに、長い文章の記録を行う際は、音声入力(ボイスファン)を活用することで、職員の記録業務の負担を軽減しています。これにより記録作成時間を2分の1に短縮することができ、その結果ケア時間を増加させています。情報が集約されたiPhoneを持ち寄り、会議を行うことで会議時間の短縮にも繋げています。また見守りシステムを導入し、入居者の状態を見える化することで、夜間の見守りなど職員の不安や負担感を軽減することが出来、結果としてこの法人では残業ほぼ「ゼロ」を実現しています。

課題とまとめ

ご承知の通り、これからの介護事業の運営にとって、最も大切な視点は、社員の「採用力」と「定着力」です。そのためには社員目線に立って、「社員が働き続けたくなるような職場」とはどのような職場なのかを、今一度見つめなおすことで、事業所ごとに取るべき施策は見えてくるのではないでしょうか。そこで重要なことは、職場の現状を踏まえ

着実に、かつ継続的に推進してゆくことができる事。つまり無理をして、現場に「やらされた感」的な(または一方的な)「制度」ありきで推進するのではなく、現状の課題を社員が認識し、課題解決に向けて自発的に取り組むことができるような組織風土づくりから始められてはいかがでしょうか。そして、変化が少しずつ職場に表れてきた段階で、経営的な影響も熟慮しながら、具体的な「制度」やルールの見直しの行っていかれることをお勧めしたいと思います。

福祉施設でみられる人事労務Q&A

『採用選考時の履歴書はどのような点をみて面接に臨むのがよいか』

Q:

このところ、入職してもすぐに退職してしまう職員が多いため、採用選考のときにできるだけ

長く勤めることができそうか見極めたいと思っています。今回の応募者からは履歴書を提出

してもらっているのですが、どのような点を確認して面接に臨むとよいでしょうか。

A:

履歴書や数回の面接だけで人柄や能力のすべてを見極めることは非常に難しいですが、履歴書

から前職などの勤務歴を把握すること以外に、志望意欲などを推測することも可能です。その

ため、履歴書から読み取れること、読み取れないことをまとめた上で面接を行うことができれば、

効果的な選考が期待できます。

詳細解説:

応募者が提出する履歴書からは、記載されている事実の情報だけではなく、働くことに対する意

識やスキルを推測できる部分があります。例えば、履歴書を丁寧に作成していない人材は、

実際の仕事でも丁寧さに欠ける可能性があるといったことです。履歴書の記載内容や項目から

読み取れる、応募者の傾向について考えましょう。

1.応募先の施設にあった志望理由や職務経験の記載がない

応募先である施設を加味しない志望理由の記載がある、これから就く予定の仕事に活かせる

経験やスキルがあるのにもかかわらず記載がない、ということがあります。この場合は、

働くことへの意識や応募した施設への志望度が低い、という推測ができます。また、

自己分析や希望する仕事への理解が浅い、ということも想定できます。このような人は実

際に働いても、意欲的に勤務しない、あるいはすぐに退職する可能性があります。

2.十分な情報が記載されていない

最近では、パソコンで作成された履歴書が見受けられるようになりました。この場合、

応募者が一定のパソコンスキルを有していることが考えられる反面、オリジナルの履歴書

を作成することができるため、応募者自身が都合のよいように項目を削除したり、スペー

スを減らしたりすることができ、結果、採用する側にとって十分な情報が記載されていな

い可能性があります。パソコンで作成されていること自体が悪いのではありませんが、履

歴書に記載されている情報では十分でない可能性があることを、念頭に置いておきましょ

う。

その他、必要に応じて志望理由書や職務経歴書の提出を求めることや、面接の際に通常

履歴書には記載しない前職の退職理由や仕事をしていない期間がある場合の理由の確認な

どを行い、応募者に関する情報が不足しないよう、選考を進めたいものです。

(来月号に続く)

医療機関でみられる人事労務Q&A

『採用選考時の履歴書はどのような点をみて面接に臨むのがよいか』

Q:

このところ、入職してもすぐに退職してしまう職員が多いため、採用選考のときにできるだけ

長く勤めることができそうか見極めたいと思っています。今回の応募者からは履歴書を提出

してもらっているのですが、どのような点を確認して面接に臨むとよいでしょうか。

A:

履歴書や数回の面接だけで人柄や能力のすべてを見極めることは非常に難しいですが、履歴書

から前職などの勤務歴を把握すること以外に、志望意欲などを推測することも可能です。

そのため、履歴書から読み取れること、読み取れないことをまとめた上で面接を行うことが

できれば、効果的な選考が期待できます。

詳細解説:

応募者が提出する履歴書からは、記載されている事実の情報だけではなく、働くことに対する

意識やスキルを推測できる部分があります。例えば、履歴書を丁寧に作成していない人材は、

実際の仕事でも丁寧さに欠ける可能性があるといったことです。履歴書の記載内容や項目から

読み取れる、応募者の傾向について考えましょう。

1.応募先の医院にあった志望理由や職務経験の記載がない

応募先である医院を加味しない志望理由の記載がある、これから就く予定の仕事に活かせる

経験やスキルがあるのにもかかわらず記載がない、ということがあります。この場合は、

働くことへの意識や応募した医院への志望度が低い、という推測ができます。また、自己分析や

希望する仕事への理解が浅い、ということも想定できます。このような人は実際に働いても、

意欲的に勤務しない、あるいはすぐに退職する可能性があります。

2.十分な情報が記載されていない

最近では、パソコンで作成された履歴書が見受けられるようになりました。この場合、応募者が

一定のパソコンスキルを有していることが考えられる反面、オリジナルの履歴書を作成することが

できるため、応募者自身が都合のよいように項目を削除したり、スペースを減らしたりすることが

でき、結果、採用する側にとって十分な情報が記載されていない可能性があります。パソコンで

作成されていること自体が悪いのではありませんが、履歴書に記載されている情報では十分でない

可能性があることを、念頭に置いておきましょう。

その他、必要に応じて志望理由書や職務経歴書の提出を求めることや、面接の際に通常履歴書には

記載しない前職の退職理由や仕事をしていない期間がある場合の理由の確認などを行い、応募者に

関する情報が不足しないよう、選考を進めたいものです。

(来月に続く)

福祉施設等でのハラスメント防止対策の取組状況

職場でのセクシュアルハラスメント(以下、セクハラ)や妊娠・出産・育児休業等に関するハラ

スメント(以下、マタハラ)の防止措置を講じることは、事業主の義務となっています。ここで

は、2018 年12 月に発表された資料※から、福祉施設など(以下、医療,福祉)における、義務

化されたセクハラとマタハラ(以下、ハラスメント)の防止対策取組状況をみていきます。

ハラスメント防止対策の取組状況

上記調査結果によると、医療,福祉でセクハラ防止対策に取り組んでいる割合は85.2%、取

り組んでいない割合は14.8%でした。回答企業全体(総数)では、取り組んでいる割合が65.4%、

取り組んでいない割合が34.6%で、医療,福祉の方が取り組んでいる割合が高いことがわか

ります。

マタハラ防止対策については、医療,福祉で取り組んでいる割合は78.8%、取り組んでいな

い割合は21.2%となりました。総数では取り組んでいる割合が56.8%、取り組んでいない割合

が43.2%であり、マタハラ防止対策についても医療,福祉の方が総数より取り組んでいる割合

が高い状況です。

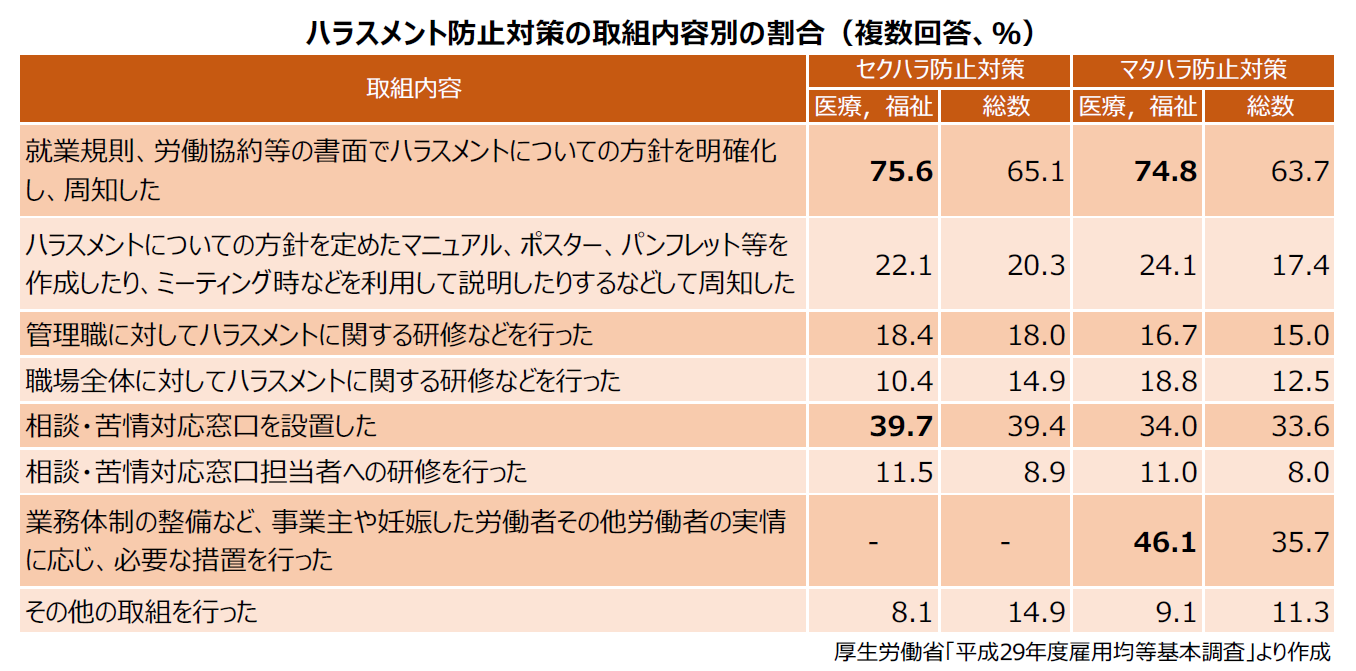

具体的な取組内容

ハラスメント防止対策に取り組んでいる企業の割合を100 とした場合の、具体的な取組内

容別の割合をまとめると下表のとおりです。医療,福祉では、セクハラ、マタハラともに就業

規則、労働契約等の書面でハラスメントについての方針を明確化し、周知した割合が70%を超

えました。次いで割合の高い取組は、セクハラ防止対策では相談・苦情対応窓口の設置、マタ

ハラ防止対策では業務体制の整備など実情に応じた必要な措置の実施となっています。

2019 年現在、いわゆるパワハラ防止対策も義務化への動きが進んでいます。今後は福祉施設

等においても、パワハラ防止対策も講じていくことが必要になります。

※厚生労働省「平成29 年度雇用均等基本調査」

産業別に常用労働者10 人以上を雇用している民営企業、常用労働者5 人以上を雇用している

民営事業所から抽出した企業や事業所を対象とした調査です。ここでの調査結果は、企業を

対象にした調査の2017 年10 月時点の結果によるものです。詳細は次のURL のページからご確

認ください。

一般診療所の開設・廃止状況

一般診療所の開業や廃業が年間にどのくらい発生しているか、ご存じですか。

ここでは2018 年12 月に発表された調査結果※から、全国の一般診療所の開設や廃止等の状況を

みていきます。

10 万件を超える一般診療所数

厚生労働省によると2012 年以降、全国の一般診療所数は10 万件程度で推移しています。

また上記調査結果から、2017 年には101,471 件の一般診療所が存在し、毎年、開設や廃止等に

よる増減があります。

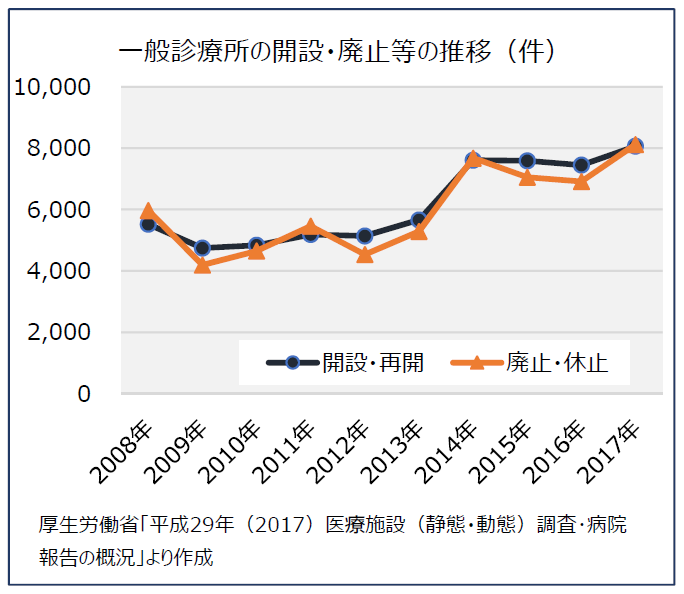

開設・廃止等の状況

一般診療所の開設や再開、廃止や休止(以下、開設・廃止等)の状況をまとめると、下グラフ

のとおりです。開設・再開、廃止・休止ともに2014 年に大きく増加しています。

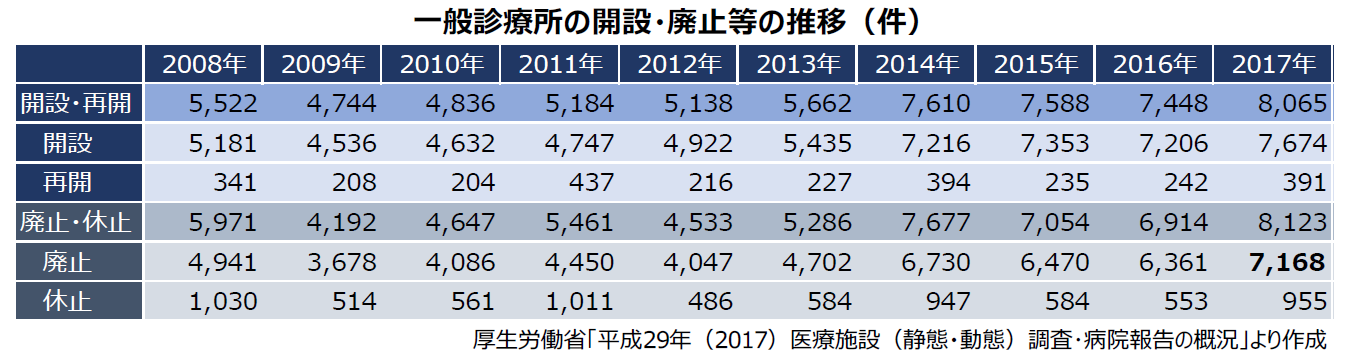

さらに詳しく、直近10 年間の開設・廃止等の推移を詳細にまとめると、下表のとおりです。

開設は2014 年に7,000 件を超えて以降、7,000件台で推移しています。廃止は開設と同様に

2014 年に大幅な増加を示し、2017 年には7,000件も突破しました。再開は200~400 件台で、休

止は500~1,000 件程度の間で増減を繰り返しています。

この結果をみる限り、開設・廃止等は3 年ごとに増加する傾向があるようです。

事業承継への対応は早めに

新規開業はもちろん、医療法人化による法人開設と個人の廃止、医師の高齢化等による廃止

や休止など、開設・廃止等の理由はさまざまです。とはいえ、医師の高齢化が進展しているこ

とから、一般診療所での事業承継は今後増加することが予想されます。準備が必要な医療機関

では、早めに対策を講じていくことがスムーズな事業承継に役立ちます。

※厚生労働省「平成29 年(2017)医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」

全国の医療施設を対象にした調査です。ここで紹介したデータは、前年10 月から9 月までの1 年間の動きを、その年の数字としていま

す。詳細は次のURL のページからご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/17/

(次号に続く)

平成31 年度税制改正 福祉施設編

平成31 年度税制改正大綱が発表されました。その中から、福祉施設に関連の深い項目に

注目します

(※実際の改正内容については、改正法令の公布後に官報等でご確認ください)。

消費税問題は介護報酬改定で対応

注目された「消費税率の引上げの対応」は、税制では措置は行われず、介護報酬改定のみで

解決することとなりました。

児童養護施設退所者への新たな支援策

「児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金」事業では、児童養護施設等を退所して就職や

進学をする者への支援として、家賃や生活費、資格取得費用の貸付が行われています。

この貸付金は、一定期間就業を継続できた場合に返済が免除されます。現行法では、この時

に生じる「債務免除益」の全額が、一時所得として課税対象となり、大きな税負担が自立支援

の妨げとなっていました。そこで今回、同貸付による「債務免除益」について、非課税措置が

講じられることとなりました。

サ高住供給促進税制の延長

サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制については、不動産取得税や固定資産税の軽減

措置が2 年延長されます。

障害者を多数雇用する場合の特例も延長

心身障害者を多数雇用する事業主が、作業用の施設を取得した時の不動産取得税や固定資

産税の軽減措置が、2 年延長されます。

10 月の消費増税対応改定 改定率が決定

税制措置は講じられませんが、福祉事業者の負担を補填すべく、報酬改定が実施されます。

介護報酬改定は+0.39%に決まりました。他に、補足給付の基準費用額引上げ分の対応とし

て7 億円程度、介護人材の処遇改善として210億円程度が予定されています。また、障害福祉

サービス等報酬改定は+0.44%で、障害福祉人材の処遇改善として90 億円が予定されます。

なお、この改定では「介護人材の更なる処遇改善」も実施されます。

経験・技能のある介護職員の処遇改善が優先的に位置付けられ、その他の職員についても

事業所の裁量で配分ができるように、新加算の検討が進められています。

(次号に続く)

平成31 年度税制改正 医療機関編

平成31 年度税制改正大綱が発表されました。その中から、医療機関に関連の深い項目に

注目します

(※実際の改正内容については、改正法令の公布後に官報等でご確認ください)。

消費税問題は診療報酬改定で対応

最も注目されていた10 月の消費税率引上げへの対応は、税制による手当ては行われず、

診療報酬改定のみで解決することとなりました。

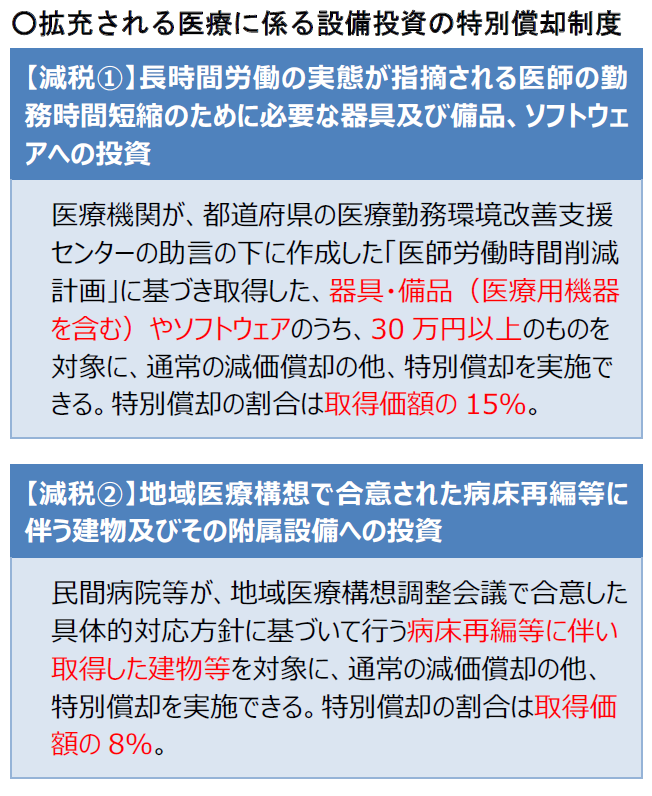

医療に係る設備投資減税の拡充・延長

現行の医療用機器の特別償却制度が対象機器見直しの上で2 年延長される他、右の2 つの

設備投資について減税が実施される予定です。

社会医療法人等の認定要件見直し

認定要件の一つ「社会保険診療収入等」の内容に新たに「障害福祉サービスの給付」が

追加されます(平成31 年3 月改正予定)。

10 月の消費増税対応改定 改定率が決定

上述のとおり、税制において対処は行われませんが、消費税率引上げと共に、診療報酬改定等が

実施されます。その改定率が決定しました。

診療報酬改定は、全体で+0.41%でした。

この内訳は、医科+0.48%、歯科+0.57%、調剤+0.12%です。

同時に実施される薬価等の改定については、薬価はマイナス改定で▲0.51%、

材料価格は+0.03%です。

(次号に続く)

2019年4月より事務手続きが大幅に簡素化される一括有期事業の手続き

労働保険では、本店、支店、工場、事務所のように、一つの経営組織として独立性を持った

経営体を「事業」とし、その事業ごとで適用を行うことを原則としています。この事業は、

事業の性質上、事業の期間が予定されているか否かにより、継続事業と有期事業に分けられます。

建設の事業や立木の伐採の事業等は、一定の目的を達するまでの間に限り活動を行う事業であり、

有期事業に分類されます。2019年4月から、この有期事業に関する事務手続きが一部変更になる

ことから、変更内容を確認しておきましょう。

1.一括有期事業の対象となる事業

有期事業は、その事業ごとに労働保険の成立手続きを行う必要があります。ただし、それぞれの

有期事業が次のすべての要件に該当したとき、それらの事業は法律上、一つの事業とみなされ、

継続事業と同様に保険料の申告等を行うことになります。これを一括有期事業と呼んでいます。

①事業主が同一人であること。

②建設の事業または⽴⽊の伐採の事業であること。

③事業の規模について、概算保険料額が160万円未満であって、かつ、建設の事業においては、

請負⾦額(消費税額を除く)が1億8,000万円未満、⽴⽊の伐採の事業においては、素材の

⾒込⽣産量が1,000⽴⽅メートル未満であること。

④建設の事業においては、事業の種類が、労災保険率表における事業の種類と同一であること

(一部例外あり)。

⑤事業に係る保険料納付の事務所が同一で、かつ、一括事務所の所在地を管轄する都道府

県労働局の管轄区域、またはそれと隣接する都道府県労働局の管轄区域内で⾏われるも

のであること(地域要件)。

2.一括有期事業開始届の廃止

一括有期事業においてそれぞれの事業を開始したときには、翌月10日までに一括有期事

業開始届を所轄の労働基準監督署長に提出する必要があります。

今回の改正では、一括有期事業開始届が廃止され、2019年4月1日以降に開始する有期事

業は、提出が不要となります。

3.一括有期事業の地域要件の廃止

1.の⑤に挙げたとおり、一括有期事業が可能となる事業には、地域要件が定められてお

り、定められた地域の範囲外で行われる事業は一括することができず、個別に有期事業と

して労働保険の事務手続きを行う必要があります。

この地域要件も廃止され、2019年4月1日以降に開始する有期事業は、遠隔地で行われる

有期事業も含めて一括して事務手続きを行うことができます。

有期事業が多くある企業では、一括有期事業開始届を毎月作成し、届出することの事務手

続きの負担はかなり大きいものです。また、広域で有期事業を行っている企業では地域要件

を満たすことができない有期事業について一括することができず、この事務手続きの負担も

かなり大きいものでした。変更点を踏まえ、適切な事務手続きを進めることにしましょう。

(来月号に続く)

2019年4月より事務手続きが大幅に簡素化される一括有期事業の手続き

労働保険では、本店、支店、工場、事務所のように、一つの経営組織として独立性を持った

経営体を「事業」とし、その事業ごとで適用を行うことを原則としています。この事業は、

事業の性質上、事業の期間が予定されているか否かにより、継続事業と有期事業に分けられます。

建設の事業や立木の伐採の事業等は、一定の目的を達するまでの間に限り活動を行う事業であり、

有期事業に分類されます。2019年4月から、この有期事業に関する事務手続きが一部変更になる

ことから、変更内容を確認しておきましょう。

1.一括有期事業の対象となる事業

有期事業は、その事業ごとに労働保険の成立手続きを行う必要があります。ただし、それぞれの

有期事業が次のすべての要件に該当したとき、それらの事業は法律上、一つの事業とみなされ、

継続事業と同様に保険料の申告等を行うことになります。これを一括有期事業と呼んでいます。

①事業主が同一人であること。

②建設の事業または⽴⽊の伐採の事業であること。

③事業の規模について、概算保険料額が160万円未満であって、かつ、建設の事業においては、

請負⾦額(消費税額を除く)が1億8,000万円未満、⽴⽊の伐採の事業においては、素材の

⾒込⽣産量が1,000⽴⽅メートル未満であること。

④建設の事業においては、事業の種類が、労災保険率表における事業の種類と同一であること

(一部例外あり)。

⑤事業に係る保険料納付の事務所が同一で、かつ、一括事務所の所在地を管轄する都道府

県労働局の管轄区域、またはそれと隣接する都道府県労働局の管轄区域内で⾏われるも

のであること(地域要件)。

2.一括有期事業開始届の廃止

一括有期事業においてそれぞれの事業を開始したときには、翌月10日までに一括有期事

業開始届を所轄の労働基準監督署長に提出する必要があります。

今回の改正では、一括有期事業開始届が廃止され、2019年4月1日以降に開始する有期事

業は、提出が不要となります。

3.一括有期事業の地域要件の廃止

1.の⑤に挙げたとおり、一括有期事業が可能となる事業には、地域要件が定められてお

り、定められた地域の範囲外で行われる事業は一括することができず、個別に有期事業と

して労働保険の事務手続きを行う必要があります。

この地域要件も廃止され、2019年4月1日以降に開始する有期事業は、遠隔地で行われる

有期事業も含めて一括して事務手続きを行うことができます。

有期事業が多くある企業では、一括有期事業開始届を毎月作成し、届出することの事務手

続きの負担はかなり大きいものです。また、広域で有期事業を行っている企業では地域要件

を満たすことができない有期事業について一括することができず、この事務手続きの負担も

かなり大きいものでした。変更点を踏まえ、適切な事務手続きを進めることにしましょう。

(来月号に続く)

2019年4月より事務手続きが大幅に簡素化される一括有期事業の手続き

労働保険では、本店、支店、工場、事務所のように、一つの経営組織として独立性を持った

経営体を「事業」とし、その事業ごとで適用を行うことを原則としています。この事業は、

事業の性質上、事業の期間が予定されているか否かにより、継続事業と有期事業に分けられます。

建設の事業や立木の伐採の事業等は、一定の目的を達するまでの間に限り活動を行う事業であり、

有期事業に分類されます。2019年4月から、この有期事業に関する事務手続きが一部変更になる

ことから、変更内容を確認しておきましょう。

1.一括有期事業の対象となる事業

有期事業は、その事業ごとに労働保険の成立手続きを行う必要があります。ただし、それぞれの

有期事業が次のすべての要件に該当したとき、それらの事業は法律上、一つの事業とみなされ、

継続事業と同様に保険料の申告等を行うことになります。これを一括有期事業と呼んでいます。

①事業主が同一人であること。

②建設の事業または⽴⽊の伐採の事業であること。

③事業の規模について、概算保険料額が160万円未満であって、かつ、建設の事業においては、

請負⾦額(消費税額を除く)が1億8,000万円未満、⽴⽊の伐採の事業においては、素材の

⾒込⽣産量が1,000⽴⽅メートル未満であること。

④建設の事業においては、事業の種類が、労災保険率表における事業の種類と同一であること

(一部例外あり)。

⑤事業に係る保険料納付の事務所が同一で、かつ、一括事務所の所在地を管轄する都道府

県労働局の管轄区域、またはそれと隣接する都道府県労働局の管轄区域内で⾏われるも

のであること(地域要件)。

2.一括有期事業開始届の廃止

一括有期事業においてそれぞれの事業を開始したときには、翌月10日までに一括有期事

業開始届を所轄の労働基準監督署長に提出する必要があります。

今回の改正では、一括有期事業開始届が廃止され、2019年4月1日以降に開始する有期事

業は、提出が不要となります。

3.一括有期事業の地域要件の廃止

1.の⑤に挙げたとおり、一括有期事業が可能となる事業には、地域要件が定められてお

り、定められた地域の範囲外で行われる事業は一括することができず、個別に有期事業と

して労働保険の事務手続きを行う必要があります。

この地域要件も廃止され、2019年4月1日以降に開始する有期事業は、遠隔地で行われる

有期事業も含めて一括して事務手続きを行うことができます。

有期事業が多くある企業では、一括有期事業開始届を毎月作成し、届出することの事務手

続きの負担はかなり大きいものです。また、広域で有期事業を行っている企業では地域要件

を満たすことができない有期事業について一括することができず、この事務手続きの負担も

かなり大きいものでした。変更点を踏まえ、適切な事務手続きを進めることにしましょう。

(来月号に続く)