コラム

平成31年度より上限が変更される任意継続被保険者の標準報酬月額

会社を退職する従業員が退職後に加入できる健康保険は複数あります。その一つが退職前に

加入していた健康保険に退職者が任意で継続的に加入する「任意継続」です。今回、

この制度における保険料の上限が変更となることから、制度の概要と変更点をまとめて

おきましょう。

1.職後の健康保険

退従業員が会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失した後に利用できる健康保険の

選択肢は、主に①任意継続被保険者となる、②健康保険の被扶養者となる、③国民健康保

険の被保険者となるの3つがありますが、それぞれ加入資格や保険料の負担額が異なりま

す。

2.任意継続被保険者とは

会社を退職して資格を喪失した後でも、退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期

間があれば、退職日の翌日から20日以内に申請することで任意継続被保険者になることが

できます。その際の保険料は退職時の退職者自身の標準報酬月額により決定されますが、

前年9月30日(※)における協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬

月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額が上限となっています。なお、

在職中は保険料を会社と折半で負担していましたが、退職後は任意継続被保険者が全額を

負担します。加入できる期間は最長2年間です。

※1月から3月までの標準報酬月額については、前々年

3.平成31年度の標準報酬月額の上限変更

2.の上限は毎年度見直されることとなっており、平成31年度は全被保険者の標準報酬月

額の平均額が291,181円になったことに伴い、上限となる標準報酬月額が28万円から30万円

に引き上げられることになりました。

今回の変更は、ここ数年に亘る最低賃金の大幅引き上げや人手不足に伴う賃金の引き上

げが影響しているものと推測されます。なお、平成31年4月より前に任意継続に加入してい

る被保険者で、標準報酬月額の上限が適用されている人についても自動的に上限の変更が

適用されるため、負担している健康保険料が増加します。

任意継続被保険者の手続きは退職後のことであるため、通常従業員が自分で行うものです

が、従業員から任意継続をする際の保険料等について会社に問い合わせがくることもありま

す。アドバイスできるように任意継続の仕組みを理解しておくとよいでしょう。また、任意

継続被保険者となる手続きは会社を管轄する都道府県支部ではなく、従業員の住所地にある

協会けんぽの都道府県支部で行うため、この点についても伝えておくとよいでしょう。なお、

健康保険組合に加入している方については、組合ごとに標準報酬月額の上限が異なるため、

組合へご確認ください。

(次号に続く)

平成31年度より上限が変更される任意継続被保険者の標準報酬月額

会社を退職する従業員が退職後に加入できる健康保険は複数あります。その一つが退職前に

加入していた健康保険に退職者が任意で継続的に加入する「任意継続」です。今回、

この制度における保険料の上限が変更となることから、制度の概要と変更点をまとめて

おきましょう。

1.職後の健康保険

退従業員が会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失した後に利用できる健康保険の

選択肢は、主に①任意継続被保険者となる、②健康保険の被扶養者となる、③国民健康保

険の被保険者となるの3つがありますが、それぞれ加入資格や保険料の負担額が異なりま

す。

2.任意継続被保険者とは

会社を退職して資格を喪失した後でも、退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期

間があれば、退職日の翌日から20日以内に申請することで任意継続被保険者になることが

できます。その際の保険料は退職時の退職者自身の標準報酬月額により決定されますが、

前年9月30日(※)における協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬

月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額が上限となっています。なお、

在職中は保険料を会社と折半で負担していましたが、退職後は任意継続被保険者が全額を

負担します。加入できる期間は最長2年間です。

※1月から3月までの標準報酬月額については、前々年

3.平成31年度の標準報酬月額の上限変更

2.の上限は毎年度見直されることとなっており、平成31年度は全被保険者の標準報酬月

額の平均額が291,181円になったことに伴い、上限となる標準報酬月額が28万円から30万円

に引き上げられることになりました。

今回の変更は、ここ数年に亘る最低賃金の大幅引き上げや人手不足に伴う賃金の引き上

げが影響しているものと推測されます。なお、平成31年4月より前に任意継続に加入してい

る被保険者で、標準報酬月額の上限が適用されている人についても自動的に上限の変更が

適用されるため、負担している健康保険料が増加します。

任意継続被保険者の手続きは退職後のことであるため、通常従業員が自分で行うものです

が、従業員から任意継続をする際の保険料等について会社に問い合わせがくることもありま

す。アドバイスできるように任意継続の仕組みを理解しておくとよいでしょう。また、任意

継続被保険者となる手続きは会社を管轄する都道府県支部ではなく、従業員の住所地にある

協会けんぽの都道府県支部で行うため、この点についても伝えておくとよいでしょう。なお、

健康保険組合に加入している方については、組合ごとに標準報酬月額の上限が異なるため、

組合へご確認ください。

(次号に続く)

平成31年度より上限が変更される任意継続被保険者の標準報酬月額

会社を退職する従業員が退職後に加入できる健康保険は複数あります。その一つが退職前に

加入していた健康保険に退職者が任意で継続的に加入する「任意継続」です。今回、

この制度における保険料の上限が変更となることから、制度の概要と変更点をまとめて

おきましょう。

1.職後の健康保険

退従業員が会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失した後に利用できる健康保険の

選択肢は、主に①任意継続被保険者となる、②健康保険の被扶養者となる、③国民健康保

険の被保険者となるの3つがありますが、それぞれ加入資格や保険料の負担額が異なりま

す。

2.任意継続被保険者とは

会社を退職して資格を喪失した後でも、退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期

間があれば、退職日の翌日から20日以内に申請することで任意継続被保険者になることが

できます。その際の保険料は退職時の退職者自身の標準報酬月額により決定されますが、

前年9月30日(※)における協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬

月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額が上限となっています。なお、

在職中は保険料を会社と折半で負担していましたが、退職後は任意継続被保険者が全額を

負担します。加入できる期間は最長2年間です。

※1月から3月までの標準報酬月額については、前々年

3.平成31年度の標準報酬月額の上限変更

2.の上限は毎年度見直されることとなっており、平成31年度は全被保険者の標準報酬月

額の平均額が291,181円になったことに伴い、上限となる標準報酬月額が28万円から30万円

に引き上げられることになりました。

今回の変更は、ここ数年に亘る最低賃金の大幅引き上げや人手不足に伴う賃金の引き上

げが影響しているものと推測されます。なお、平成31年4月より前に任意継続に加入してい

る被保険者で、標準報酬月額の上限が適用されている人についても自動的に上限の変更が

適用されるため、負担している健康保険料が増加します。

任意継続被保険者の手続きは退職後のことであるため、通常従業員が自分で行うものです

が、従業員から任意継続をする際の保険料等について会社に問い合わせがくることもありま

す。アドバイスできるように任意継続の仕組みを理解しておくとよいでしょう。また、任意

継続被保険者となる手続きは会社を管轄する都道府県支部ではなく、従業員の住所地にある

協会けんぽの都道府県支部で行うため、この点についても伝えておくとよいでしょう。なお、

健康保険組合に加入している方については、組合ごとに標準報酬月額の上限が異なるため、

組合へご確認ください。

(次号に続く)

4月より作成が必要となる年次有給休暇管理簿

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の

総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:4月より年10日以上の年次有給休暇(以下、「年休」という)が付与される

従業員に対し、年休を付与した日(基準日)から1年以内に少なくとも5日の

年休を取得させることが必須になると聞きました。今のところ最初から年休

の取得日を会社が指定するのではなく、従業員が自主的に5日の年休を取得

することにより対応したいと考えています。よって従業員が確実に年次有給

休暇を取得するための管理が必要だと考えています。

社労士 :そうですね。全従業員が自主的に5日以上の年休を取得できれば問題はありま

せんが、1人でも5日未満の従業員がいると法違反になります。まずは5日以上

の年休を確実に取得するように周知するとともに、基準日から一定期間が過

ぎたときに、取得日数が5日に満たない従業員を洗い出す必要があるでしょう。

その後、必要に応じて会社が取得時季を指定する方法も考えることになりま

す。

総務部長:なるほど。そのような流れになると、年休の取得日数の管理が重要になりま

すね。

社労士 :はい。今回の法改正で、会社には年次有給休暇管理簿(以下、「年休管理

簿」という)を作成し、3年間保存することが義務となりました。年休管理簿

には従業員ごとに、①年休を取得した日、②基準日、③基準日から1年以内に

取得した年休の日数を記載することになります。決められたフォーマットは

ないため会社ごとに自由に作成でき、労働者名簿や賃金台帳とあわせて作成

することも認められています。

総務部長:なるほど。現在は勤怠を管理するためのシステムを導入しており、そのシス

テム上で従業員が年休取得の申請を行う流れになっています。システムで従

業員ごとの基準日を設定することにより、勤続年数に応じた年休日数の付与

も自動的に行われるため、このシステムから年休管理簿が出力できるかを確

認しようと思います。

社労士 :そうですね。そのような方法ができると比較的、手間を掛けずに年休管理簿

の作成・保存をすることへの対応が終わりそうですね。法律で作成・保存が

必要な帳簿に年休管理簿が加わることで、今後、労働基準監督署の調査が行

われるときに、賃金台帳や出勤簿とともに提出が求められることが想定され

ます。そのような視点においても確実な作成・保存をお願いします。

【ワンポイントアドバイス】

1. 4月よりすべての会社に年休管理簿の作成が義務付けられる。

2. 年休管理簿には、労働者ごとに年休を取得した日、基準日、取得日数を記載する。

3. 年休管理簿は、年休を付与する期間中および期間満了後3年間の保存義務がある。

(次号に続く)

4月より作成が必要となる年次有給休暇管理簿

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の

総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:4月より年10日以上の年次有給休暇(以下、「年休」という)が付与される

従業員に対し、年休を付与した日(基準日)から1年以内に少なくとも5日の

年休を取得させることが必須になると聞きました。今のところ最初から年休

の取得日を会社が指定するのではなく、従業員が自主的に5日の年休を取得

することにより対応したいと考えています。よって従業員が確実に年次有給

休暇を取得するための管理が必要だと考えています。

社労士 :そうですね。全従業員が自主的に5日以上の年休を取得できれば問題はありま

せんが、1人でも5日未満の従業員がいると法違反になります。まずは5日以上

の年休を確実に取得するように周知するとともに、基準日から一定期間が過

ぎたときに、取得日数が5日に満たない従業員を洗い出す必要があるでしょう。

その後、必要に応じて会社が取得時季を指定する方法も考えることになりま

す。

総務部長:なるほど。そのような流れになると、年休の取得日数の管理が重要になりま

すね。

社労士 :はい。今回の法改正で、会社には年次有給休暇管理簿(以下、「年休管理

簿」という)を作成し、3年間保存することが義務となりました。年休管理簿

には従業員ごとに、①年休を取得した日、②基準日、③基準日から1年以内に

取得した年休の日数を記載することになります。決められたフォーマットは

ないため会社ごとに自由に作成でき、労働者名簿や賃金台帳とあわせて作成

することも認められています。

総務部長:なるほど。現在は勤怠を管理するためのシステムを導入しており、そのシス

テム上で従業員が年休取得の申請を行う流れになっています。システムで従

業員ごとの基準日を設定することにより、勤続年数に応じた年休日数の付与

も自動的に行われるため、このシステムから年休管理簿が出力できるかを確

認しようと思います。

社労士 :そうですね。そのような方法ができると比較的、手間を掛けずに年休管理簿

の作成・保存をすることへの対応が終わりそうですね。法律で作成・保存が

必要な帳簿に年休管理簿が加わることで、今後、労働基準監督署の調査が行

われるときに、賃金台帳や出勤簿とともに提出が求められることが想定され

ます。そのような視点においても確実な作成・保存をお願いします。

【ワンポイントアドバイス】

1. 4月よりすべての会社に年休管理簿の作成が義務付けられる。

2. 年休管理簿には、労働者ごとに年休を取得した日、基準日、取得日数を記載する。

3. 年休管理簿は、年休を付与する期間中および期間満了後3年間の保存義務がある。

(次号に続く)

4月より作成が必要となる年次有給休暇管理簿

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の

総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:4月より年10日以上の年次有給休暇(以下、「年休」という)が付与される

従業員に対し、年休を付与した日(基準日)から1年以内に少なくとも5日の

年休を取得させることが必須になると聞きました。今のところ最初から年休

の取得日を会社が指定するのではなく、従業員が自主的に5日の年休を取得

することにより対応したいと考えています。よって従業員が確実に年次有給

休暇を取得するための管理が必要だと考えています。

社労士 :そうですね。全従業員が自主的に5日以上の年休を取得できれば問題はありま

せんが、1人でも5日未満の従業員がいると法違反になります。まずは5日以上

の年休を確実に取得するように周知するとともに、基準日から一定期間が過

ぎたときに、取得日数が5日に満たない従業員を洗い出す必要があるでしょう。

その後、必要に応じて会社が取得時季を指定する方法も考えることになりま

す。

総務部長:なるほど。そのような流れになると、年休の取得日数の管理が重要になりま

すね。

社労士 :はい。今回の法改正で、会社には年次有給休暇管理簿(以下、「年休管理

簿」という)を作成し、3年間保存することが義務となりました。年休管理簿

には従業員ごとに、①年休を取得した日、②基準日、③基準日から1年以内に

取得した年休の日数を記載することになります。決められたフォーマットは

ないため会社ごとに自由に作成でき、労働者名簿や賃金台帳とあわせて作成

することも認められています。

総務部長:なるほど。現在は勤怠を管理するためのシステムを導入しており、そのシス

テム上で従業員が年休取得の申請を行う流れになっています。システムで従

業員ごとの基準日を設定することにより、勤続年数に応じた年休日数の付与

も自動的に行われるため、このシステムから年休管理簿が出力できるかを確

認しようと思います。

社労士 :そうですね。そのような方法ができると比較的、手間を掛けずに年休管理簿

の作成・保存をすることへの対応が終わりそうですね。法律で作成・保存が

必要な帳簿に年休管理簿が加わることで、今後、労働基準監督署の調査が行

われるときに、賃金台帳や出勤簿とともに提出が求められることが想定され

ます。そのような視点においても確実な作成・保存をお願いします。

【ワンポイントアドバイス】

1. 4月よりすべての会社に年休管理簿の作成が義務付けられる。

2. 年休管理簿には、労働者ごとに年休を取得した日、基準日、取得日数を記載する。

3. 年休管理簿は、年休を付与する期間中および期間満了後3年間の保存義務がある。

(次号に続く)

年次有給休暇の取得義務化に関する実務上の注意点

働き方改革関連法が順次施行されることに伴い、4月から年10日以上の年次有給休暇

(以下、「年休」という)が付与される従業員について、会社は年5日の年休を確実に

取得させることが義務となります。この年休の取得義務化に関する通達が、昨年12月に

厚生労働省より発出されたことから、実務上の注意点を確認しておきましょう。

1.取得日の指定と就業規則の変更

年休の取得義務化により、会社は年5日の年休について、従業員に取得を希望する時季を

聞き、その希望を尊重しつつ取得日を指定し、取得させる必要があります。ただし、従業員

が自ら取得した日数や労使協定による計画的付与で取得した日数(いずれも取得する予定

の日数を含む)はこの5日から差し引くことができます。

なお、今回新設された使用者による時季指定を行う際には、就業規則に時季指定の対象

となる労働者の範囲や時季指定の方法などを記載する必要がありますので、就業規則の変

更を忘れずに行うようにしましょう。

2.取得義務化の対象者

今回の取得義務化の対象者には、管理監督者や年10日以上の年休が付与されるパートタ

イマーも含まれます。また、年度の途中に育児休業等から復帰した従業員も対象者となる

ため、復帰後に年5日を取得させる必要があります。ただし、復帰した日によっては、年休

を取得させることとなる残りの期間の労働日数が、会社が取得日の指定を行う必要のある

年休の残日数より少なく、5日を取得させることが不可能なこともあり、このような場合は

対象になりません。

3.年5日の対象となる年休の単位

年休は、1日単位で取得することが原則ですが、通達で半日単位での取得も認められてい

ます。また、労使協定を締結することで時間単位での取得も認められています。今回の取

得義務化では、半日単位の年休については、取得義務化となる5日から差し引くことが認め

られます。これに対し、時間単位の年休については、会社が取得日を指定する年休に含め

ることはできず、従業員が自ら取得したときであっても、取得義務化となる5日から差し引

くことはできません。

既に時間単位の年休の制度を導入している会社はもちろんのこと、年休の取得率を向上

させるため、より柔軟に取得できる時間単位の年休の導入を検討する会社も、導入前にこ

の点を押さえておきましょう。

年休の取得義務化では、従業員に確実に年休を取得させる必要があります。仮に、会社が

指定した取得日に、従業員が取得を希望せず勝手に勤務をするというケースも想定されます。

その場合は、その日について年休を取得したとは判断されません。その結果、年5日の年休

を取得しない従業員が発生したとしても、法違反の指摘を免れることはできません。罰則が

定められた制度であり、法律の施行が4月に迫っていることから、対応に向けてお困りのこ

とがあるときには、当事務所までお気軽にご相談ください。

(次号に続く)

年次有給休暇の取得義務化に関する実務上の注意点

働き方改革関連法が順次施行されることに伴い、4月から年10日以上の年次有給休暇

(以下、「年休」という)が付与される従業員について、会社は年5日の年休を確実に

取得させることが義務となります。この年休の取得義務化に関する通達が、昨年12月に

厚生労働省より発出されたことから、実務上の注意点を確認しておきましょう。

1.取得日の指定と就業規則の変更

年休の取得義務化により、会社は年5日の年休について、従業員に取得を希望する時季を

聞き、その希望を尊重しつつ取得日を指定し、取得させる必要があります。ただし、従業員

が自ら取得した日数や労使協定による計画的付与で取得した日数(いずれも取得する予定

の日数を含む)はこの5日から差し引くことができます。

なお、今回新設された使用者による時季指定を行う際には、就業規則に時季指定の対象

となる労働者の範囲や時季指定の方法などを記載する必要がありますので、就業規則の変

更を忘れずに行うようにしましょう。

2.取得義務化の対象者

今回の取得義務化の対象者には、管理監督者や年10日以上の年休が付与されるパートタ

イマーも含まれます。また、年度の途中に育児休業等から復帰した従業員も対象者となる

ため、復帰後に年5日を取得させる必要があります。ただし、復帰した日によっては、年休

を取得させることとなる残りの期間の労働日数が、会社が取得日の指定を行う必要のある

年休の残日数より少なく、5日を取得させることが不可能なこともあり、このような場合は

対象になりません。

3.年5日の対象となる年休の単位

年休は、1日単位で取得することが原則ですが、通達で半日単位での取得も認められてい

ます。また、労使協定を締結することで時間単位での取得も認められています。今回の取

得義務化では、半日単位の年休については、取得義務化となる5日から差し引くことが認め

られます。これに対し、時間単位の年休については、会社が取得日を指定する年休に含め

ることはできず、従業員が自ら取得したときであっても、取得義務化となる5日から差し引

くことはできません。

既に時間単位の年休の制度を導入している会社はもちろんのこと、年休の取得率を向上

させるため、より柔軟に取得できる時間単位の年休の導入を検討する会社も、導入前にこ

の点を押さえておきましょう。

年休の取得義務化では、従業員に確実に年休を取得させる必要があります。仮に、会社が

指定した取得日に、従業員が取得を希望せず勝手に勤務をするというケースも想定されます。

その場合は、その日について年休を取得したとは判断されません。その結果、年5日の年休

を取得しない従業員が発生したとしても、法違反の指摘を免れることはできません。罰則が

定められた制度であり、法律の施行が4月に迫っていることから、対応に向けてお困りのこ

とがあるときには、当事務所までお気軽にご相談ください。

(次号に続く)

年次有給休暇の取得義務化に関する実務上の注意点

働き方改革関連法が順次施行されることに伴い、4月から年10日以上の年次有給休暇

(以下、「年休」という)が付与される従業員について、会社は年5日の年休を確実に

取得させることが義務となります。この年休の取得義務化に関する通達が、昨年12月に

厚生労働省より発出されたことから、実務上の注意点を確認しておきましょう。

1.取得日の指定と就業規則の変更

年休の取得義務化により、会社は年5日の年休について、従業員に取得を希望する時季を

聞き、その希望を尊重しつつ取得日を指定し、取得させる必要があります。ただし、従業員

が自ら取得した日数や労使協定による計画的付与で取得した日数(いずれも取得する予定

の日数を含む)はこの5日から差し引くことができます。

なお、今回新設された使用者による時季指定を行う際には、就業規則に時季指定の対象

となる労働者の範囲や時季指定の方法などを記載する必要がありますので、就業規則の変

更を忘れずに行うようにしましょう。

2.取得義務化の対象者

今回の取得義務化の対象者には、管理監督者や年10日以上の年休が付与されるパートタ

イマーも含まれます。また、年度の途中に育児休業等から復帰した従業員も対象者となる

ため、復帰後に年5日を取得させる必要があります。ただし、復帰した日によっては、年休

を取得させることとなる残りの期間の労働日数が、会社が取得日の指定を行う必要のある

年休の残日数より少なく、5日を取得させることが不可能なこともあり、このような場合は

対象になりません。

3.年5日の対象となる年休の単位

年休は、1日単位で取得することが原則ですが、通達で半日単位での取得も認められてい

ます。また、労使協定を締結することで時間単位での取得も認められています。今回の取

得義務化では、半日単位の年休については、取得義務化となる5日から差し引くことが認め

られます。これに対し、時間単位の年休については、会社が取得日を指定する年休に含め

ることはできず、従業員が自ら取得したときであっても、取得義務化となる5日から差し引

くことはできません。

既に時間単位の年休の制度を導入している会社はもちろんのこと、年休の取得率を向上

させるため、より柔軟に取得できる時間単位の年休の導入を検討する会社も、導入前にこ

の点を押さえておきましょう。

年休の取得義務化では、従業員に確実に年休を取得させる必要があります。仮に、会社が

指定した取得日に、従業員が取得を希望せず勝手に勤務をするというケースも想定されます。

その場合は、その日について年休を取得したとは判断されません。その結果、年5日の年休

を取得しない従業員が発生したとしても、法違反の指摘を免れることはできません。罰則が

定められた制度であり、法律の施行が4月に迫っていることから、対応に向けてお困りのこ

とがあるときには、当事務所までお気軽にご相談ください。

(次号に続く)

今年10月開始の「新たな処遇改善加算」の最新情報及び注意点について確認しておきましょう

新たな処遇改善加算の名称が「特定処遇改善加算」に決定

「来年10月の増税実行のタイミングに合わせて、10年以上の介護福祉士の給与を月8万円程度

引き上げる財源を準備する」そんな情報が歪曲解釈され、今なお業界を大きく揺るがせている、

新たな処遇改善施策。2019年2月13日に開催された第168回社会保障審議会介護給付費分科会に

おいて、その施策の名称は“特定処遇改善加算”(以降、新加算と表記)となることが公表され

ました。今回のニュースレターではこの新加算に関する現在の最新情報を確認すると共に、

現時点で考えられる代表的な注意点・懸念点について確認してまいります。

「特定処遇改善加算」新たになった加算率

それでは、早速、中身に移ってまいりましょう。先ずは、特定処遇改善加算を取得できる

事業者の前提条件についてです。

(こちらは2018年12月に公表された情報です)

【新加算(特定処遇改善加算)の取得要件】

1)現⾏の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること

2)介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を⾏っていること

3)介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた⾒える化を⾏っていること

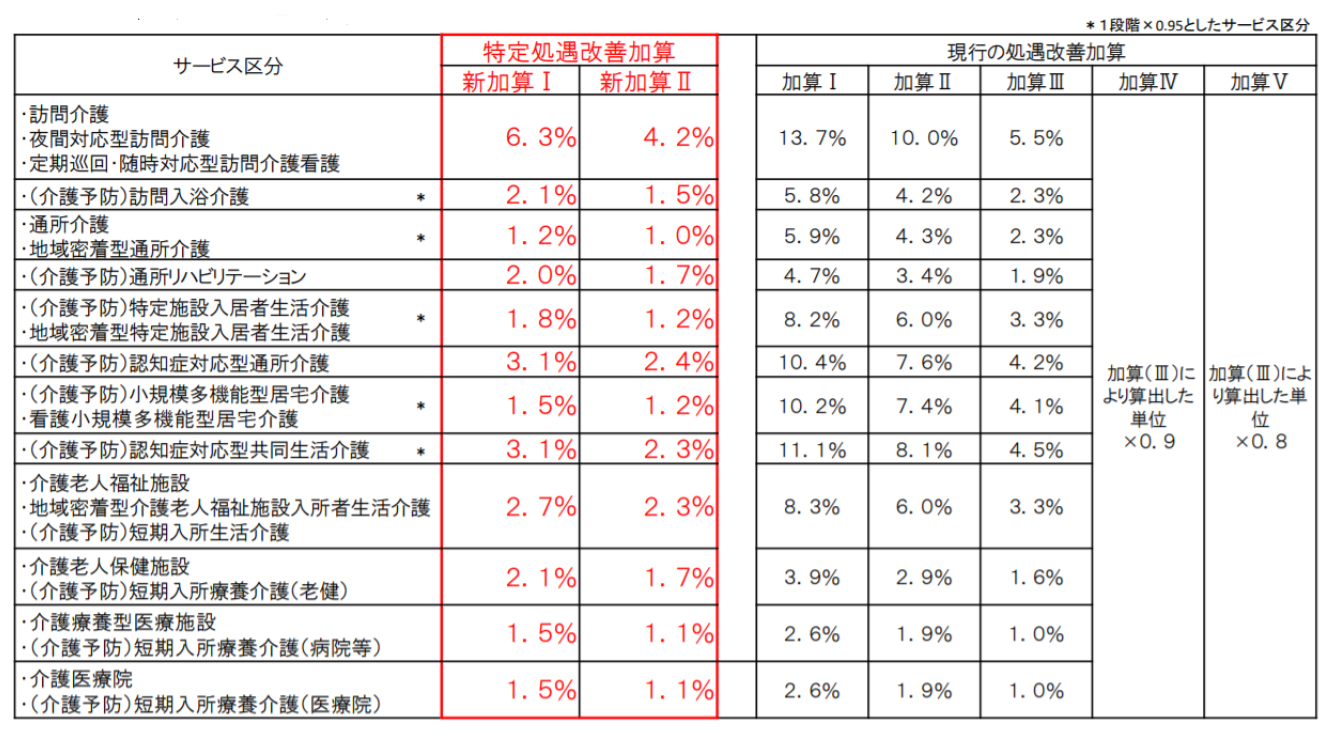

現行の処遇改善加算取得事業者の大多数は(Ⅰ)から(Ⅲ)を取得されていることを含め、上記3点の取得条件はそれほど高いハードルにはならないのではないかと思われます。続いては、各サービスにおける加算率についてです(下記)。

((介護予防)訪問看護 、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、

特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は

対象外)

※第168回社会保障審議会介護給付費分科会資料より抜粋

「新加算I」を算定するためには、「サービス提供体制強化加算(通所介護など)」「特定事業所

加算(訪問介護など)」「日常生活継続支援加算(特養など)」「入居継続支援加算(特定施設

など)」のいずれかを取得していることが要件となります。

ただ、それらの加算さえ取得していれば無条件に新加算Ⅰの取得がOK、ということではなく、

例えばサービス提供体制強化加算の場合は最も高い区分(加算I イ)のみが新加算Ⅰの対象と

なることや、特定事業所加算についても介護福祉士の割合など従事者要件のある区分しか

認められないことには注意が必要です。

事業者としては今回の加算率を参照しながら、上記に挙げた各種体制加算を現状において

取得していない場合の対応策について検討される必要があるのではないでしょうか。

(事業所内の配分方法については前々回で触れさせていただきましたので、ここでは割愛

させていただきます)

「特定処遇改善加算算」施行に伴う懸念点・注意点

以上、新加算に対する現時点での公表内容について簡単に触れてまいりました。続いては様々な

介護経営者と議論を行う中、この新加算の実行に伴い、多くの方々が懸念されていた点について

触れさせていただきたく思います(大きくは4点)。

【懸念その1】

「経験・技能のある介護職員(=10年以上のキャリアを持つ介護福祉士)」の多くの方が、「自分は月8万給与が上がる」と勘違いしてしまっている可能性が高い。

冗談のように聞こえるかもしれませんが、上記のように思い込んでいる介護職員の方々が

多いことに本当に驚かされます。原因は、「国からの発信の表現方法」に在ることは明らかなのですが、「10月から月8万円給料が上がる」と思い込んでいる職員の方々に、「全員が8万円上がる訳ではない」と説明するのは彼ら・彼女らの期待を裏切ることにつながる可能性もあり(勿論、経営者の方々の責任ではありませんが)、下手をするとそれを理由にモチベーションを下げてしまう方が出てくるかもしれません。

他方、前述の加算率を見る限り、事業者によっては月8万円の待遇改善など「そもそも無理」という場合もあるように思われます(特に小規模の事業所で、“経験・技能のある介護職員(=10年以上のキャリアを持つ介護福祉士)”を複数抱えている場合等)。経営者としては先ず、新加算を取得することで得られる自社の加算額を把握すると共に、(全員の月8万円上乗せは難しい、ということについて)伝えるタイミングや説明方法も含め、慎重な対応が必要となる場合もあるでしょう。

次に、2点目の懸念点についてです。

【懸念その2】

配分方法によっては、組織内の不満が高まる可能性も考えられる。

今回の加算を取得する場合、経験・技能のある介護職員(=10年以上のキャリアを持つ介護福祉士)の中に、「月額8万円の処遇改善となる者」又は「改善後の賃金が年収440万円(役職者を除く全産業平均賃金)以上となる者」を最低でも一人は設定する必要があります。そうなると、組織の中で「あの人は“月額8万円の上乗せ”或いは“年収440万円以上”の待遇改善となったのに、なんで私はそうならないの?」という不満が生じる可能性も十分に考えられ、上記同様、モチベーションの低下や、場合によっては不満を感じた方々の“退職”という最悪の事態も招きかねないことも考えられるのではないでしょうか。

続いて3点目の懸念点についてです。

【懸念その3】

同一地域内で、人材の流動化(=経験・技能がある方々の引き抜き)が促進される可能性も考えられる。

今回の新加算に伴い、たとえば経営体力を有する法人(例えば、比較的大規模の法人)などは、経験・技能のある介護職員(=10年以上のキャリアを持つ介護福祉士)を確保することを目的に、「我が社に転職してくれれば、該当される方は全て、“月額8万円”給与を上乗せ支給しますよ」というメッセージを戦略的に発信してくる可能性もなくはないかもしれません。そうなると、特に小規模事業者等においては人材流出が促進される可能性も考えられ、ますます厳しい経営を余儀なくされる事業者も出てきてしまう、ということも考えられるのではないでしょうか。

それでは懸念点の最後、4点目についてです。

【懸念その4】

他職種の方(看護職員やケアマネ、生活相談員)の中から「介護職に戻してほしい」という要望が出てくるかもしれない。

現時点においても介護職員の待遇は生活相談員やケアマネージャー等、異なる専門職のそれらに肉迫してきているケースも少なくありません。そのような中、今回の新加算が更に上乗せされることで、地域・事業者によっては待遇の“逆転現象”が発生するかもしれず(=ケアマネや生活相談員等の専門職より“経験・技能のある介護職員”の給与が高くなる)、場合によっては10年以上の介護職経験を持ち、かつ、介護福祉士資格を有しているケアマネージャーや生活相談員から「介護職に戻りたい」或いは「給与をもっと上げて欲しい」という要望が出てくる可能性も考えられるかもしれません。

冷静かつ早めの思考と準備を

以上、現時点での最新情報、及び事業者が感じられている懸念点の代表例についてお伝えしてまいりました。更なる詳細情報が今年度末までに発出されることを含め、今後も引き続きの情報収集が必要となる「特定処遇改善加算」ですが、少し考えただけでも様々留意しなければならない点が見えてくる等、事業者にとっては正に“諸刃の剣”的な施策であると言えなくはないのかもしれません。経営者としては特定処遇改善加算取得後のメリット・デメリットを自社の現状に合わせて具体的に整理しつつ、どのように対応していくか?について、早め早めに頭を働かせておく&準備を進めていくことが重要だと言えるでしょう。私たちも今後、引き続きの情報収集を含め、新たな視点が得られ次第、皆様に向けて発信してまいります。

※上記内容の参照先URLはこちら

↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202420_00014.html

(次号に続く)