コラム

医療機関等における有給休暇の取得状況

働き方改革関連法の成立により、年次有給休暇(以下、有休)の取得に関する改正が行われます。

ここでは2018 年10 月に発表された調査結果※などから、医療機関等の有休取得の現状などを

みていきます。

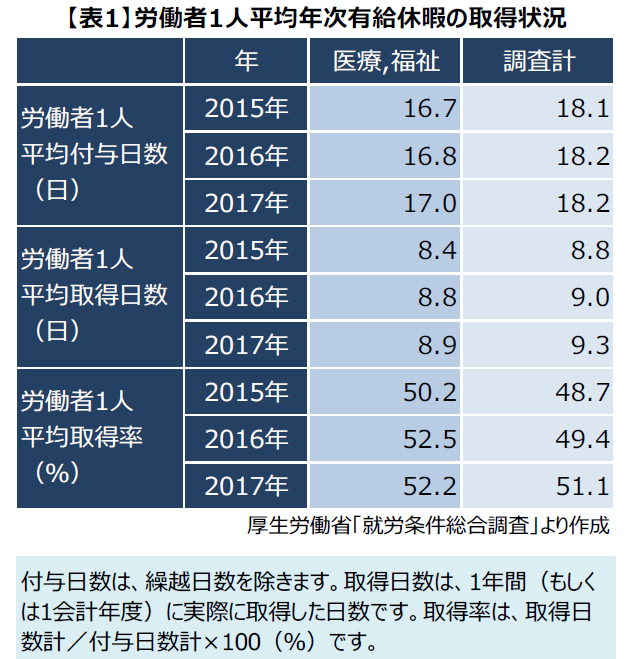

有休取得日数は年9 日程度

上記調査結果などから、医療機関等(以下、医療,福祉)の直近3 年間の有休の取得状況を

まとめると、表1 のとおりです。

医療,福祉の労働者1 人平均付与日数は2017年が17.0 日で、直近3 年間はわずかですが、

増加を続けています。労働者1 人平均取得日数は、2017 年は8.9 日となり、微増傾向にありま

す。労働者1 人平均取得率は50~52%台で推移しており、付与された日数の半分程度を取得し

ています。

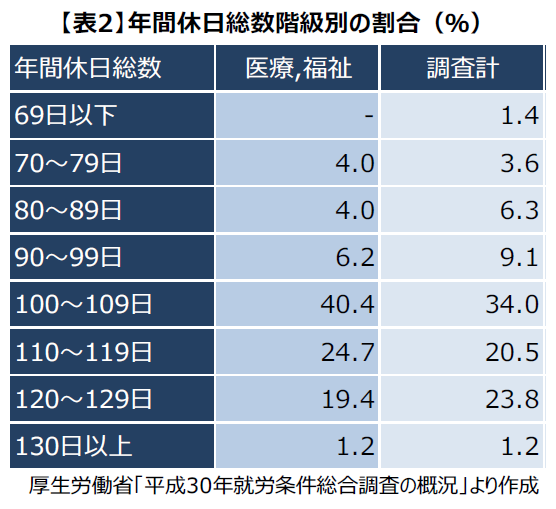

年間休日は100~109 日が最も多い

医療,福祉の有休取得日数は年間9 日程度でしたが、年間休日はどのくらいなのでしょうか。

2017 年の医療,福祉の年間休日総数をまとめると、表2 のとおりです。

医療,福祉では100~109 日の割合が40.4%で最も高くなりました。次いで110~119 日が

24.7%となりました。

なお、医療,福祉の1 企業平均年間休日数は109.4 日です。年間の有休取得日数が9 日程度

ですから、有休とあわせて平均で、年間120 日程度の休日を取得していることがうかがえま

す。

2019 年4 月から、有休の日数が10 日以上の労働者に対して、有休のうち5 日については、

付与日から1 年以内の期間に、何らかの方法で取得させなければならなくなります。職員の休

日が増えることになる医療機関もあるでしょう。改正への対応はもちろん、業務に支障をき

たさないような体制の構築も必要になります。

※厚生労働省「就労条件総合調査 結果の概況」

常用労働者30 人以上を雇用する民営企業(医療法人、社会福祉法人、各種協同組合等の

会社組織以外の法人を含む)のうちから、産業、企

業規模別に層化して無作為に抽出した企業を対象とした調査です。

詳細は次のURL のページからご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/11-23c.html

(次号に続く)

医療広告、その表現は大丈夫?

平成30(2018)年6 月より医療広告規制が強化され、厚生労働省より「医療広告ガイドライン」

と「Q&A」※が示されています。目を通すと、なかなかに厳しい内容であることが分かります。

今回は、規制内容の一部をご紹介します。

専門外来は広告できる?

「糖尿病外来」、「認知症外来」等の専門外来を設置している場合でも、それを広告すること

は原則禁止です。「○○外来」の表記は、広告可能な診療科名と誤認を与えてしまうためです。

受講した研修を略歴に書いてもよい?

医療従事者の略歴に、受けた研修についての情報を書くことも規制されています。研修の実

施主体やその内容はさまざまで、患者から見て適切な判断が難しいため、原則、広告すること

ができません。

専門性に関する医療広告は?

「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成25 年5 月31 日付医政総

発0531 第1 号医政局総務課長通知)において広告が可能とされている資格名については、広

告することができます。この場合は、「医師○○○○(××学会認定××専門医)」のように、

資格名とともに認定団体の名称を示す必要があります。

一方で、日本専門医機構認定の専門医である旨は、前記通知に記載されていないため、広告

することができません。

なお、研修を受けた旨や専門性に関する医療広告の取り扱いについては、今後検討される予

定です。

歯科用インプラントによる自由診療は?

国が医薬品医療機器等法上の医療機器として承認しているインプラントを使用する治療

の場合は、「自由診療のうち医薬品医療機器等法の承認又は認証を得た医療機器を用いる検

査、手術、その他の治療の方法」に該当し、広告することができます。但しこの場合は、

公的医療保険が適用されない旨と治療に掛かる標準的な費用が併記されていることが求められ

ます。

外国語も規制対象?

外国語で作成された広告も、規制の対象です。

※厚生労働省「医療広告ガイドラインに関するQ&A」

詳細は次のURL のページからご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000371826.pdf

(次号に続く)

補助金による機器導入で職場改善

福祉施設が活用できる補助金・助成金の中から、人材確保等支援助成金「介護福祉機器助成

コース」をご紹介します。介護福祉機器の導入で最大150 万円、目標達成で更に最大150 万円の

助成を受けることができます。

機器導入+目標達成の2 段階助成

この助成金は、介護事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために介護福祉機器を

導入し、労働者の離職率の低下が図られた場合に、導入費用の一部が助成されるものです。ま

ずは「機器導入助成」、その上で「目標達成助成」が設けられた2 段階構造の助成金です。

それぞれの支給要件は以下の通りです。

機器導⼊助成

① 導⼊・運⽤計画の認定

介護労働者の労働環境向上のための介護福祉機器の導⼊・運⽤計画を作成し、管轄の労働局

⻑の認定を受けること。

② 介護福祉機器の導⼊等

①の導⼊を実施し、導⼊効果を把握すること。

目標達成助成

「機器導⼊助成」の実施の結果、計画期間の終了から1 年経過までの期間の離職率を、

計画提出前1 年間の離職率よりも、⼀定の目標値以上に低下させること。

対象となる機器は、移動・昇降用リフト(立位補助機、非装着型移乗介助機器を含む)、

装着型移乗介助機器、自動車用車いすリフト 、エアーマット、特殊浴槽、ストレッチャー

です。

また対象となる費用は、機器の導入費用(設置費用等は除く)、保守契約費、機器使用徹底の

研修費です。

導入・運用計画とは?

介護福祉機器を導入する事業所の管轄都道府県労働局に、導入・運用計画の認定を受ける

ことが大前提となります。計画の提出期限は、計画開始日から遡って6 ヶ月~1 ヶ月前の日の

前日まで。計画期間は3 ヶ月以上1 年以内です。

所定の様式で作成し、以下を記載します。

- 導⼊する介護福祉機器の品目、台数、費⽤、メンテナス方法

- 導⼊機器の使⽤を徹底するため研修予定⽇、内容、費⽤

- 導⼊効果を把握するスケジュール

この機会をぜひご活用ください。

(次号に続く)

より適正な選出が求められる従業員の過半数代表者

年度単位(4月から翌年3月)で36協定を締結している企業では、新年度に向けて36協定の準備を

進める頃かと思います。36協定では、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合、従業員の

過半数代表者(以下、「過半数代表者」という)を選出する必要がありますが、その適正な

選出の重要性が増しています。

1.過半数代表者の適正な選出

過半数代表者を選出するときは、管理監督者に該当しないこと、どのような労使協定を

締結するかを明確にした上で、投票、挙手、従業員による話し合い等の民主的な手続きが

とられていることといった要件を満たしている必要があります。

現状では、会社側が過半数代表者を指名するといった不適切な取扱いをしていた事例が

見られることから、2019年4月より、「使用者の意向に基づき選出されたものではないこ

と」という要件がさらに追加されます。

2.過半数代表者を必要とする協定

36協定のほかにも、過半数代表者との書面による協定等を必要とするものがあります。

主なものは次のとおりです。

・賃⾦控除に関する労使協定

・1ヶ月単位の変形労働時間制の労使協定(就業規則で規定しない場合)

・1年単位の変形労働時間制の労使協定

・1週間単位の変形労働時間制の労使協定

・専門業務型裁量労働制の労使協定

・事業場外労働の労使協定(みなし時間が8時間を超える場合のみ)

・一⻫休憩の適⽤除外に関する労使協定

・年次有給休暇の時間単位の取得の労使協定

・年次有給休暇の計画的付与の労使協定

・育児・介護休業等の適⽤除外者に関する労使協定

・就業規則の意⾒聴取

協定の種類によって、毎年、締結が必要なものがあるため、有効期限が到来していない

か点検しておきましょう。また、労働基準監督署への届出の要否についても協定ごとに異

なります。

3.就業規則・36協定の本社一括届

労使協定等の労働基準監督署への届出は、複数の事業場がある企業では、原則として事

業場ごとに行うことになっています。

就業規則や36協定については、本社と各事業場の内容が同一である場合等の要件を満た

した場合、本社において一括して届け出ることが可能です。ただし、36協定については、

各事業場の従業員の過半数で組織された労働組合があることが、一括で届け出る要件と

なっているため、過半数代表者を選出する企業では、36協定を本社において一括して届け

出ることができません。

従業員の過半数代表者の選出母数となる従業員には、管理監督者を含み、その事業場で雇

用される従業員全員が対象になります。管理監督者は過半数代表者にはなれませんが、選出

母数には含める必要があります。選出母数となる人数が正確に把握されていないと、適正な

過半数代表であるかどうかの確認ができないことになります。労働基準監督署による監督指

導などで指摘を受けないようにするためにも、適正な選出を行うようにしましょう。

(来月に続く)

より適正な選出が求められる従業員の過半数代表者

年度単位(4月から翌年3月)で36協定を締結している企業では、新年度に向けて36協定の準備を

進める頃かと思います。36協定では、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合、従業員の

過半数代表者(以下、「過半数代表者」という)を選出する必要がありますが、その適正な

選出の重要性が増しています。

1.過半数代表者の適正な選出

過半数代表者を選出するときは、管理監督者に該当しないこと、どのような労使協定を

締結するかを明確にした上で、投票、挙手、従業員による話し合い等の民主的な手続きが

とられていることといった要件を満たしている必要があります。

現状では、会社側が過半数代表者を指名するといった不適切な取扱いをしていた事例が

見られることから、2019年4月より、「使用者の意向に基づき選出されたものではないこ

と」という要件がさらに追加されます。

2.過半数代表者を必要とする協定

36協定のほかにも、過半数代表者との書面による協定等を必要とするものがあります。

主なものは次のとおりです。

・賃⾦控除に関する労使協定

・1ヶ月単位の変形労働時間制の労使協定(就業規則で規定しない場合)

・1年単位の変形労働時間制の労使協定

・1週間単位の変形労働時間制の労使協定

・専門業務型裁量労働制の労使協定

・事業場外労働の労使協定(みなし時間が8時間を超える場合のみ)

・一⻫休憩の適⽤除外に関する労使協定

・年次有給休暇の時間単位の取得の労使協定

・年次有給休暇の計画的付与の労使協定

・育児・介護休業等の適⽤除外者に関する労使協定

・就業規則の意⾒聴取

協定の種類によって、毎年、締結が必要なものがあるため、有効期限が到来していない

か点検しておきましょう。また、労働基準監督署への届出の要否についても協定ごとに異

なります。

3.就業規則・36協定の本社一括届

労使協定等の労働基準監督署への届出は、複数の事業場がある企業では、原則として事

業場ごとに行うことになっています。

就業規則や36協定については、本社と各事業場の内容が同一である場合等の要件を満た

した場合、本社において一括して届け出ることが可能です。ただし、36協定については、

各事業場の従業員の過半数で組織された労働組合があることが、一括で届け出る要件と

なっているため、過半数代表者を選出する企業では、36協定を本社において一括して届け

出ることができません。

従業員の過半数代表者の選出母数となる従業員には、管理監督者を含み、その事業場で雇

用される従業員全員が対象になります。管理監督者は過半数代表者にはなれませんが、選出

母数には含める必要があります。選出母数となる人数が正確に把握されていないと、適正な

過半数代表であるかどうかの確認ができないことになります。労働基準監督署による監督指

導などで指摘を受けないようにするためにも、適正な選出を行うようにしましょう。

(来月に続く)

より適正な選出が求められる従業員の過半数代表者

年度単位(4月から翌年3月)で36協定を締結している企業では、新年度に向けて36協定の準備を

進める頃かと思います。36協定では、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合、従業員の

過半数代表者(以下、「過半数代表者」という)を選出する必要がありますが、その適正な

選出の重要性が増しています。

1.過半数代表者の適正な選出

過半数代表者を選出するときは、管理監督者に該当しないこと、どのような労使協定を

締結するかを明確にした上で、投票、挙手、従業員による話し合い等の民主的な手続きが

とられていることといった要件を満たしている必要があります。

現状では、会社側が過半数代表者を指名するといった不適切な取扱いをしていた事例が

見られることから、2019年4月より、「使用者の意向に基づき選出されたものではないこ

と」という要件がさらに追加されます。

2.過半数代表者を必要とする協定

36協定のほかにも、過半数代表者との書面による協定等を必要とするものがあります。

主なものは次のとおりです。

・賃⾦控除に関する労使協定

・1ヶ月単位の変形労働時間制の労使協定(就業規則で規定しない場合)

・1年単位の変形労働時間制の労使協定

・1週間単位の変形労働時間制の労使協定

・専門業務型裁量労働制の労使協定

・事業場外労働の労使協定(みなし時間が8時間を超える場合のみ)

・一⻫休憩の適⽤除外に関する労使協定

・年次有給休暇の時間単位の取得の労使協定

・年次有給休暇の計画的付与の労使協定

・育児・介護休業等の適⽤除外者に関する労使協定

・就業規則の意⾒聴取

協定の種類によって、毎年、締結が必要なものがあるため、有効期限が到来していない

か点検しておきましょう。また、労働基準監督署への届出の要否についても協定ごとに異

なります。

3.就業規則・36協定の本社一括届

労使協定等の労働基準監督署への届出は、複数の事業場がある企業では、原則として事

業場ごとに行うことになっています。

就業規則や36協定については、本社と各事業場の内容が同一である場合等の要件を満た

した場合、本社において一括して届け出ることが可能です。ただし、36協定については、

各事業場の従業員の過半数で組織された労働組合があることが、一括で届け出る要件と

なっているため、過半数代表者を選出する企業では、36協定を本社において一括して届け

出ることができません。

従業員の過半数代表者の選出母数となる従業員には、管理監督者を含み、その事業場で雇

用される従業員全員が対象になります。管理監督者は過半数代表者にはなれませんが、選出

母数には含める必要があります。選出母数となる人数が正確に把握されていないと、適正な

過半数代表であるかどうかの確認ができないことになります。労働基準監督署による監督指

導などで指摘を受けないようにするためにも、適正な選出を行うようにしましょう。

(来月に続く)

10月1日からマイナポータルで作成が可能となった就労証明書

子どもを認可保育所に預けて働く従業員は、居住地の市区町村に働いていることの証明である

「就労証明書」を提出することが求められます。会社は従業員の求めに応じて、定期的に

就労証明書を発行しますが、10月1日よりこの作成をマイナポータルで簡単に行うことが

できるようになりました。

1.就労証明書とは

認可保育所は、両親等を始めとした子どもを保育するべき人が、働いている等の理由から

保育ができないときに、代わりに子どもを保育するということが前提になっています。

そのため、会社に勤務している従業員が入所を申込む際には、入所の申請書に会社が

作成した就労証明書を添付します。

また、働いている事実を証明することが定期的に確認され、子どもを保育所に入所させ

た後も、度々、就労証明書の提出が求められます。ちなみに就労証明書には、勤務の実態

を記載するため、勤務先、勤務形態、就労日、就労時間、雇用開始日、収入等、かなり

多くの項目を記入します。

2.利便性が向上した就労証明書の作成

就労証明書は保育所のある市区町村に提出しますが、その様式は市区町村ごとに異なっ

ており、通常、従業員が白紙の様式を会社に提出したり、会社が各市区町村のホームペー

ジにアクセスして、白紙の様式をダウンロードしたりして、その様式に手書きをすること

で証明書の作成を行っています。

2018年10月1日より、マイナポータルに「就労証明書作成コーナー」が設けられ、

このマイナポータル内で市区町村ごとの様式を検索、ダウンロードができるように

なりました。さらにウェブの画面上(マイナポータル上の作成コーナー)で就労証明書に

記載すべき項目を入力することにより、就労証明書が作成できる機能の提供が開始

されました。なお、企業の人事管理ソフトによっては、ソフト操作の一環として

作成することができるようになるとのことです。

3.就労証明書の提出方法

作成が完了した就労証明書は、紙に印刷し社印を押印の上、従業員に交付します。従業

員は交付された証明書をこれまでどおり市区町村に提出するほか、一部の市区町村ではマ

イナポータルを通じ、電子申請を行うことも可能です。

マイナポータルで作成した就労証明書は、電子ファイルとしてダウンロードし、保存する

ことができます。1名の従業員に対し、定期的に発行が必要なことがあるため、従業員の基

本的な情報を入力した上でファイルを保存し、変更のある部分のみ手書きで追記するような

利用法も考えられるでしょう。

(次号に続く)

10月1日からマイナポータルで作成が可能となった就労証明書

子どもを認可保育所に預けて働く従業員は、居住地の市区町村に働いていることの証明である

「就労証明書」を提出することが求められます。会社は従業員の求めに応じて、定期的に

就労証明書を発行しますが、10月1日よりこの作成をマイナポータルで簡単に行うことが

できるようになりました。

1.就労証明書とは

認可保育所は、両親等を始めとした子どもを保育するべき人が、働いている等の理由から

保育ができないときに、代わりに子どもを保育するということが前提になっています。

そのため、会社に勤務している従業員が入所を申込む際には、入所の申請書に会社が

作成した就労証明書を添付します。

また、働いている事実を証明することが定期的に確認され、子どもを保育所に入所させ

た後も、度々、就労証明書の提出が求められます。ちなみに就労証明書には、勤務の実態

を記載するため、勤務先、勤務形態、就労日、就労時間、雇用開始日、収入等、かなり

多くの項目を記入します。

2.利便性が向上した就労証明書の作成

就労証明書は保育所のある市区町村に提出しますが、その様式は市区町村ごとに異なっ

ており、通常、従業員が白紙の様式を会社に提出したり、会社が各市区町村のホームペー

ジにアクセスして、白紙の様式をダウンロードしたりして、その様式に手書きをすること

で証明書の作成を行っています。

2018年10月1日より、マイナポータルに「就労証明書作成コーナー」が設けられ、

このマイナポータル内で市区町村ごとの様式を検索、ダウンロードができるように

なりました。さらにウェブの画面上(マイナポータル上の作成コーナー)で就労証明書に

記載すべき項目を入力することにより、就労証明書が作成できる機能の提供が開始

されました。なお、企業の人事管理ソフトによっては、ソフト操作の一環として

作成することができるようになるとのことです。

3.就労証明書の提出方法

作成が完了した就労証明書は、紙に印刷し社印を押印の上、従業員に交付します。従業

員は交付された証明書をこれまでどおり市区町村に提出するほか、一部の市区町村ではマ

イナポータルを通じ、電子申請を行うことも可能です。

マイナポータルで作成した就労証明書は、電子ファイルとしてダウンロードし、保存する

ことができます。1名の従業員に対し、定期的に発行が必要なことがあるため、従業員の基

本的な情報を入力した上でファイルを保存し、変更のある部分のみ手書きで追記するような

利用法も考えられるでしょう。

(次号に続く)

10月1日からマイナポータルで作成が可能となった就労証明書

子どもを認可保育所に預けて働く従業員は、居住地の市区町村に働いていることの証明である

「就労証明書」を提出することが求められます。会社は従業員の求めに応じて、定期的に

就労証明書を発行しますが、10月1日よりこの作成をマイナポータルで簡単に行うことが

できるようになりました。

1.就労証明書とは

認可保育所は、両親等を始めとした子どもを保育するべき人が、働いている等の理由から

保育ができないときに、代わりに子どもを保育するということが前提になっています。

そのため、会社に勤務している従業員が入所を申込む際には、入所の申請書に会社が

作成した就労証明書を添付します。

また、働いている事実を証明することが定期的に確認され、子どもを保育所に入所させ

た後も、度々、就労証明書の提出が求められます。ちなみに就労証明書には、勤務の実態

を記載するため、勤務先、勤務形態、就労日、就労時間、雇用開始日、収入等、かなり

多くの項目を記入します。

2.利便性が向上した就労証明書の作成

就労証明書は保育所のある市区町村に提出しますが、その様式は市区町村ごとに異なっ

ており、通常、従業員が白紙の様式を会社に提出したり、会社が各市区町村のホームペー

ジにアクセスして、白紙の様式をダウンロードしたりして、その様式に手書きをすること

で証明書の作成を行っています。

2018年10月1日より、マイナポータルに「就労証明書作成コーナー」が設けられ、

このマイナポータル内で市区町村ごとの様式を検索、ダウンロードができるように

なりました。さらにウェブの画面上(マイナポータル上の作成コーナー)で就労証明書に

記載すべき項目を入力することにより、就労証明書が作成できる機能の提供が開始

されました。なお、企業の人事管理ソフトによっては、ソフト操作の一環として

作成することができるようになるとのことです。

3.就労証明書の提出方法

作成が完了した就労証明書は、紙に印刷し社印を押印の上、従業員に交付します。従業

員は交付された証明書をこれまでどおり市区町村に提出するほか、一部の市区町村ではマ

イナポータルを通じ、電子申請を行うことも可能です。

マイナポータルで作成した就労証明書は、電子ファイルとしてダウンロードし、保存する

ことができます。1名の従業員に対し、定期的に発行が必要なことがあるため、従業員の基

本的な情報を入力した上でファイルを保存し、変更のある部分のみ手書きで追記するような

利用法も考えられるでしょう。

(次号に続く)

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の

総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:従業員が引越しをして、通勤手当の額が変更になっていたにも関わらず、会社に届

出をしていないことが分かりました。この場合、過払いとなった通勤手当を返して

もらうことは可能でしょうか?

社労士 :過払いですので、通勤手当を減らすべきだったということですね。いつ引越しをさ

れたのでしょうか?

総務部長:6ヶ月前になります。就業規則には引越し等により通勤経路が変わったときは届け出

ることを規定してあり、通勤手当はこの届出に基づき変更するとしてあります。た

だ、従業員自身は、届出が必要であることを知らなかったようです。

社労士 :なるほど。その従業員には届出なかったことに対する悪意はないようですが、今回

の過払い分については、従業員から返還してもらうことが可能です。民法には不当

利得返還請求権の定めがあり、本来受け取るべき金額を超えて手当を受け取ってい

る場合には、その差額の返還請求をすることができます。

総務部長:なるほど。今回は従業員本人の届出漏れですが、届出があったものに対し、会社が

届出の処理を失念し、過払いとなった場合も返還してもらうことが可能でしょう

か?

社労士 :この場合も可能です。不当利得は従業員、会社のいずれの過失の有無に関係なく、

返還してもらうことができます。

総務部長:なるほど。今回は6ヶ月分ですが過去何年分まで、返還してもらうことができるので

しょうか?

社労士 :賃金の請求権は2年、退職金の請求権は5年で時効により消滅しますが、この不当利

得返還請求権は原則10年となっています。

総務部長:もし過去3年間にわたって過払いとなっていても、返還してもらうことが可能という

ことですね。

社労士 :そのとおりです。金額が大きい場合には、分割で返還をするというような配慮は必

要になろうかと思います。併せて、就業規則や賃金規程を整備しておくことが望ま

しいでしょう。具体的には、届出をいつまでにするのか、届出が遅れた場合の手当

の支給はどうなるのか、また返還させることがあることなど、取扱いを定めておく

とよいですね。

総務部長:確かに就業規則や賃金規程に定めをしておくと、従業員にとって分かりやすく、返還

を求める際の根拠も明確になりますね。

【ワンポイントアドバイス】

1. 従業員本人の届出漏れや給与計算の誤りにより過払いがあった場合、

不当利得返還請求権により原則として10年前までさかのぼって返還

させることが可能である。

2. 就業規則や賃金規程に、届出のルールや返還の義務があることなどを

規定しておくことが望まれる。

(次号に続く)