コラム

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の

総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:従業員が引越しをして、通勤手当の額が変更になっていたにも関わらず、会社に届

出をしていないことが分かりました。この場合、過払いとなった通勤手当を返して

もらうことは可能でしょうか?

社労士 :過払いですので、通勤手当を減らすべきだったということですね。いつ引越しをさ

れたのでしょうか?

総務部長:6ヶ月前になります。就業規則には引越し等により通勤経路が変わったときは届け出

ることを規定してあり、通勤手当はこの届出に基づき変更するとしてあります。た

だ、従業員自身は、届出が必要であることを知らなかったようです。

社労士 :なるほど。その従業員には届出なかったことに対する悪意はないようですが、今回

の過払い分については、従業員から返還してもらうことが可能です。民法には不当

利得返還請求権の定めがあり、本来受け取るべき金額を超えて手当を受け取ってい

る場合には、その差額の返還請求をすることができます。

総務部長:なるほど。今回は従業員本人の届出漏れですが、届出があったものに対し、会社が

届出の処理を失念し、過払いとなった場合も返還してもらうことが可能でしょう

か?

社労士: この場合も可能です。不当利得は従業員、会社のいずれの過失の有無に関係なく、

返還してもらうことができます。

総務部長:なるほど。今回は6ヶ月分ですが過去何年分まで、返還してもらうことができるので

しょうか?

社労士: 賃金の請求権は2年、退職金の請求権は5年で時効により消滅しますが、この不当利

得返還請求権は原則10年となっています。

総務部長:もし過去3年間にわたって過払いとなっていても、返還してもらうことが可能という

ことですね。

社労士: そのとおりです。金額が大きい場合には、分割で返還をするというような配慮は必

要になろうかと思います。併せて、就業規則や賃金規程を整備しておくことが望ま

しいでしょう。具体的には、届出をいつまでにするのか、届出が遅れた場合の手当

の支給はどうなるのか、また返還させることがあることなど、取扱いを定めておく

とよいですね。

総務部長:確かに就業規則や賃金規程に定めをしておくと、従業員にとって分かりやすく、返還

を求める際の根拠も明確になりますね。

【ワンポイントアドバイス】

1. 従業員本人の届出漏れや給与計算の誤りにより過払いがあった場合、

不当利得返還請求権により原則として10年前までさかのぼって返還

させることが可能である。

2. 就業規則や賃金規程に、届出のルールや返還の義務があることなどを

規定しておくことが望まれる。

(次号に続く)

通勤手当の過払いを従業員から返還してもらえるか

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の

総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:従業員が引越しをして、通勤手当の額が変更になっていたにも関わらず、会社に届

出をしていないことが分かりました。この場合、過払いとなった通勤手当を返して

もらうことは可能でしょうか?

社労士 :過払いですので、通勤手当を減らすべきだったということですね。いつ引越しをさ

れたのでしょうか?

総務部長:6ヶ月前になります。就業規則には引越し等により通勤経路が変わったときは届け出

ることを規定してあり、通勤手当はこの届出に基づき変更するとしてあります。た

だ、従業員自身は、届出が必要であることを知らなかったようです。

社労士 :なるほど。その従業員には届出なかったことに対する悪意はないようですが、今回

の過払い分については、従業員から返還してもらうことが可能です。民法には不当

利得返還請求権の定めがあり、本来受け取るべき金額を超えて手当を受け取ってい

る場合には、その差額の返還請求をすることができます。

総務部長:なるほど。今回は従業員本人の届出漏れですが、届出があったものに対し、会社が

届出の処理を失念し、過払いとなった場合も返還してもらうことが可能でしょう

か?

社労士: この場合も可能です。不当利得は従業員、会社のいずれの過失の有無に関係なく、

返還してもらうことができます。

総務部長:なるほど。今回は6ヶ月分ですが過去何年分まで、返還してもらうことができるので

しょうか?

社労士: 賃金の請求権は2年、退職金の請求権は5年で時効により消滅しますが、この不当利

得返還請求権は原則10年となっています。

総務部長:もし過去3年間にわたって過払いとなっていても、返還してもらうことが可能という

ことですね。

社労士: そのとおりです。金額が大きい場合には、分割で返還をするというような配慮は必

要になろうかと思います。併せて、就業規則や賃金規程を整備しておくことが望ま

しいでしょう。具体的には、届出をいつまでにするのか、届出が遅れた場合の手当

の支給はどうなるのか、また返還させることがあることなど、取扱いを定めておく

とよいですね。

総務部長:確かに就業規則や賃金規程に定めをしておくと、従業員にとって分かりやすく、返還

を求める際の根拠も明確になりますね。

【ワンポイントアドバイス】

1. 従業員本人の届出漏れや給与計算の誤りにより過払いがあった場合、

不当利得返還請求権により原則として10年前までさかのぼって返還

させることが可能である。

2. 就業規則や賃金規程に、届出のルールや返還の義務があることなどを

規定しておくことが望まれる。

(次号に続く)

確認しておきたい2019年4月からの長時間労働者に対する医師の面接指導の流れ

2019年4月から働き方改革関連法が施行されますが、労働時間の上限規制などが行われる

労働基準法だけでなく、労働安全衛生法も改正されており、産業保健の機能強化が

行われます。特に長時間労働者に対する医師による面接指導(以下、「面接指導」

という)については、対象となる従業員の基準が変更となり、また面接指導前後の流れに

実施項目が追加されていることから、企業も対応の流れを確認する必要があります。

1.面接指導の対象となる従業員

面接指導の対象となる従業員は、1ヶ月の時間外・休日労働(以下、「時間外労働」

という)が100時間を超える従業員とされていますが、2019年4月からはこの時間数が

80時間に引き下げられます。また、80時間を超えた従業員に対し、超えた時間数に

関する情報を通知することが義務付けられました。実務では時間数を通知すると共に、

疲労の蓄積が認められるときには、面接指導を受けるように勧めることになるのでしょう。

なお、管理監督者を含むすべての労働者について、労働時間の状況の把握が義務付けられ、

面接指導や通知は時間外労働が適用とならない管理監督者も対象になります。

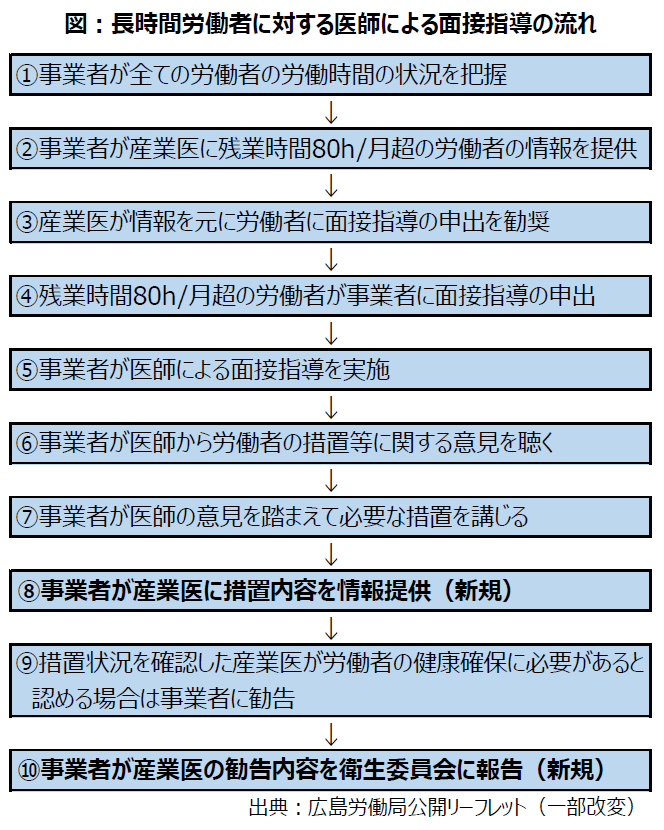

2.面接指導の流れ

面接指導の流れは以下の図のようになります。産業医は面接指導の対象となる時間外労働を

行った従業員の情報を事前に把握すると共に、面接指導事後についても情報を把握し、

会社に必要な勧告を行うことで、より実効性のある対応ができるような仕組みとなっています。

時間外労働の上限規制がスタートすることにより、時間外労働の削減に取組む企業は増え、

そもそも時間外労働が80時間を超えるような従業員が減る傾向になるかと思われます。

一方で、管理監督者は時間外労働の適用対象外であることを理由に、部下が処理しきれな

かった業務を引き受けざるを得ず、これまで以上に管理監督者の長時間労働が問題になる

ケースが増えることも考えられます。管理監督者の過重労働対策は今後、より重要性を増し

ていくことでしょう。

(次号に続く)

確認しておきたい2019年4月からの長時間労働者に対する医師の面接指導の流れ

2019年4月から働き方改革関連法が施行されますが、労働時間の上限規制などが行われる

労働基準法だけでなく、労働安全衛生法も改正されており、産業保健の機能強化が

行われます。特に長時間労働者に対する医師による面接指導(以下、「面接指導」

という)については、対象となる従業員の基準が変更となり、また面接指導前後の流れに

実施項目が追加されていることから、企業も対応の流れを確認する必要があります。

1.面接指導の対象となる従業員

面接指導の対象となる従業員は、1ヶ月の時間外・休日労働(以下、「時間外労働」

という)が100時間を超える従業員とされていますが、2019年4月からはこの時間数が

80時間に引き下げられます。また、80時間を超えた従業員に対し、超えた時間数に

関する情報を通知することが義務付けられました。実務では時間数を通知すると共に、

疲労の蓄積が認められるときには、面接指導を受けるように勧めることになるのでしょう。

なお、管理監督者を含むすべての労働者について、労働時間の状況の把握が義務付けられ、

面接指導や通知は時間外労働が適用とならない管理監督者も対象になります。

2.面接指導の流れ

面接指導の流れは以下の図のようになります。産業医は面接指導の対象となる時間外労働を

行った従業員の情報を事前に把握すると共に、面接指導事後についても情報を把握し、

会社に必要な勧告を行うことで、より実効性のある対応ができるような仕組みとなっています。

時間外労働の上限規制がスタートすることにより、時間外労働の削減に取組む企業は増え、

そもそも時間外労働が80時間を超えるような従業員が減る傾向になるかと思われます。

一方で、管理監督者は時間外労働の適用対象外であることを理由に、部下が処理しきれな

かった業務を引き受けざるを得ず、これまで以上に管理監督者の長時間労働が問題になる

ケースが増えることも考えられます。管理監督者の過重労働対策は今後、より重要性を増し

ていくことでしょう。

(次号に続く)

確認しておきたい2019年4月からの長時間労働者に対する医師の面接指導の流れ

2019年4月から働き方改革関連法が施行されますが、労働時間の上限規制などが行われる

労働基準法だけでなく、労働安全衛生法も改正されており、産業保健の機能強化が

行われます。特に長時間労働者に対する医師による面接指導(以下、「面接指導」

という)については、対象となる従業員の基準が変更となり、また面接指導前後の流れに

実施項目が追加されていることから、企業も対応の流れを確認する必要があります。

1.面接指導の対象となる従業員

面接指導の対象となる従業員は、1ヶ月の時間外・休日労働(以下、「時間外労働」

という)が100時間を超える従業員とされていますが、2019年4月からはこの時間数が

80時間に引き下げられます。また、80時間を超えた従業員に対し、超えた時間数に

関する情報を通知することが義務付けられました。実務では時間数を通知すると共に、

疲労の蓄積が認められるときには、面接指導を受けるように勧めることになるのでしょう。

なお、管理監督者を含むすべての労働者について、労働時間の状況の把握が義務付けられ、

面接指導や通知は時間外労働が適用とならない管理監督者も対象になります。

2.面接指導の流れ

面接指導の流れは以下の図のようになります。産業医は面接指導の対象となる時間外労働を

行った従業員の情報を事前に把握すると共に、面接指導事後についても情報を把握し、

会社に必要な勧告を行うことで、より実効性のある対応ができるような仕組みとなっています。

時間外労働の上限規制がスタートすることにより、時間外労働の削減に取組む企業は増え、

そもそも時間外労働が80時間を超えるような従業員が減る傾向になるかと思われます。

一方で、管理監督者は時間外労働の適用対象外であることを理由に、部下が処理しきれな

かった業務を引き受けざるを得ず、これまで以上に管理監督者の長時間労働が問題になる

ケースが増えることも考えられます。管理監督者の過重労働対策は今後、より重要性を増し

ていくことでしょう。

(次号に続く)

研修を受講させても成果が出ない・・・・

多くの園長先生が、保育者の資質向上を目指し、学びの機会を設けています。外部研修については、人員不足の中、人員配置をやりくりして、本格的にスタートしたキャリアアップ研修の受講を優先させています。受講後はレポートの提出と他職員への回覧や報告会を行っている園が多いようです。

先日、ある園長先生からこんな悩みを伺いました。「受講後のレポートを読むと、「勉強になりました、ためになりました、とあり、受講させて良かったと思います。ところがせっかく学んだ研修が活かされず、保育は何も変わりません。良い学びは、主体的に実践に取り入れていく、そんな保育者を育成したいのですが・・・・」

研修に関する運用の仕組みが大切

そこで、研修を受講する職員が、研修で学んだことを日々に保育で実践できるような運用の仕組みを提案いたしました。この仕組みでは、就業規則を園長先生のマネジメントの視点を盛り込んだ条文に書き換える事、運用を支援するために{行動変容アンケート」を導入することが大切です。

●研修前

何を得るために研修を受講するのかを明確にします。「困りごとは〇〇、改善策や方法のヒントを得るために参加する」「身に着けて実践してみたい知識・技能は〇〇」と研修受講の目的を、園長先生と職員で共有します・この5分程度の対話が効果を生みます。

●研修受講後

レポートまたは報告会では、保育で実践したい内容も含めて報告してもらいます。「研修からヒントを得て、〇〇という保育をします」と具体的な保育内容をを必須とします。ぜひ実践してもらいたい箇所には園長先生のコメントを書き添え、全職員に回覧します。

●実践の状況を「行動変容確認アンケート」に記入してもらいます

レポートや報告会で表明した保育内容を実践していることがアンケートで確認出来たら、実践している様子を是非見に行ってください。学びを実践に取り入れていることを褒め「実践してみてどうだったか」を職員に尋ね、改善点などを加えアドバイスをします。関連書籍を示す、園内の協力体制を調整することも有効です。指導教育をしている主任にも協力してもらい、実践をサポートしてゆきます。

●この仕組みを取り入れた園長先生からお話を伺いました。

「研修の学びを実践に取り入れてほしい、そのためには就業規則の改定と「行動変容の確認アンケート」の導入を行うことを職員に説明しました。受講後一か月後に提出してもらったアンケートには「子供たちの声の響き声がよくなり、楽しんでいる」とあり、手ごたえを感じてくれた職員もいるようでした。そして、一度、手ごたえを得た職員は、「次はこうしてみよう」と意欲的に自己研鑽に励むようになり、主体性が育まれていったようです。

以上、皆様の園のご参考にしていただければ幸いです。

社会保障審議会介護給付費分科会は12月19日、「2019年度介護報酬改定に関する審議報告」案を了承、26日に公表されました。

その概要について下記にてご報告いたします。

今年の10月の消費増税時に実施する介護報酬改定で、介護職員の処遇改善のための

新たな加算を設けるとともに、各サービスの基本単位数の上基準費用額も増税の影響分を引き上げる。

処遇改善では、リーダー級の介護職員が他産業と遜色ない賃金水準とすることを目指し 他の介護職員などもある程度処遇改善できるようにする。

加算の取得要件は

▽現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)の取得

▽同加算の職場環境等要件で複数の取組みを行っている

▽ホームページへの掲載等を通じて取組みの見える化を行っている―の3点。

加算率はサービス種類ごとの勤続10年以上の介護福祉士の数に応じて設定する。

同じサービス種類では、経験・技能のある介護職員の数が多い事業所などを手厚く評価する考えから、サービス提供体制強化加算等の取得状況で2段階の評価を設定する。

また、加算を取得する際、事業所はリーダー級の介護職員を設定して、月額8万円の処遇改善か、処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(年収440万円)以上となるようにする。経験・技能のある介護職員の平均の処遇改善額はその他の介護職員の2倍以上とする。介護職員以外のその他の職種は平均の処遇改善額がその他の介護職員の1/2以内とする。

詳細は、下記資料をご覧ください。

前回のブログで「経営理念が浸透しない法人の共通課題」という視点でお伝えしました。

調査の結果、経営理念が浸透しない法人には次のような共通の課題があることがわかりました。①経営理念の策定時に職員がかかわっていないことが多く、理念策定の背景や意図が共有されていない②経営理念の表現が抽象的過ぎて理解しにくい。そのため、自分は何をすべきかわからない③経営理念浸透に向けた取り組みの本来の目的が見失われ、取り組みが形骸化している。

特に②および③の課題について、当時弊社が支援させていただいておりました顧問先でも同様な状況の法人が多数存在していました。何とかこの状況を打開する方策はないものか、当時、弊社では検討を重ねました。そして形にしたものが「経営理念を具体的な行動表現にまで落とし込んだ「行動基準(クレド)」です。その内容は、単に具体的な行動表現というだけでなく、職員自らが言葉をつくることで、だれにでもわかりやすく、そして

「感動・関心」の行動基準としてまとめることができました。それを職員皆で一緒に行ってゆくことで、職員の意識改革にもつながるものを目指したのでした。それから早7年が経過しましたが、今ではすでに弊社が行った行動基準作成コンサルティン先は介護施設、保育園、障碍者支援施設で50事業所を超えるまでになりました。この活動を継続することで、組織の理念をより身近なものとして職員が感じ、それを皆で実行してゆくことで、組織風土まで変わってきていることを最近は実感しております。

さらには、前述の③の課題については、人事評価(行動評価)の一環として、

きちっと実践すれば、上司は見ているし、それが評価にもつながる仕組みに落とし込むことで、より一層、職員のモチベーションも高まってきます。

皆様にも、この行動基準作りは、是非とも自信をもってお勧めしたいと思います。

詳細をお知りになりたい事業所各位は、下記をご覧ください。

⇒https://www.hayashi-consul-sr.com/service2/menu2-4/

前回のブログで「経営理念が浸透しない法人の共通課題」という視点でお伝えしました。

調査の結果、経営理念が浸透しない法人には次のような共通の課題があることがわかりました。①経営理念の策定時に職員がかかわっていないことが多く、理念策定の背景や意図が共有されていない②経営理念の表現が抽象的過ぎて理解しにくい。そのため、自分は何をすべきかわからない③経営理念浸透に向けた取り組みの本来の目的が見失われ、取り組みが形骸化している。

特に②および③の課題について、当時弊社が支援させていただいておりました顧問先でも同様な状況の法人が多数存在していました。何とかこの状況を打開する方策はないものか、当時、弊社では検討を重ねました。そして形にしたものが「経営理念を具体的な行動表現にまで落とし込んだ「行動基準(クレド)」です。その内容は、単に具体的な行動表現というだけでなく、職員自らが言葉をつくることで、だれにでもわかりやすく、そして

「感動・関心」の行動基準としてまとめることができました。それを職員皆で一緒に行ってゆくことで、職員の意識改革にもつながるものを目指したのでした。それから早7年が経過しましたが、今ではすでに弊社が行った行動基準作成コンサルティン先は介護施設、保育園、障碍者支援施設で50事業所を超えるまでになりました。この活動を継続することで、組織の理念をより身近なものとして職員が感じ、それを皆で実行してゆくことで、組織風土まで変わってきていることを最近は実感しております。

さらには、前述の③の課題については、人事評価(行動評価)の一環として、

きちっと実践すれば、上司は見ているし、それが評価にもつながる仕組みに落とし込むことで、より一層、職員のモチベーションも高まってきます。

皆様にも、この行動基準作りは、是非とも自信をもってお勧めしたいと思います。

詳細をお知りになりたい事業所各位は、下記をご覧ください。

⇒https://www.hayashi-consul-sr.com/service2/menu2-4/

財務省がまとめた「平成31年度予算の編成等に関する建議」の ポイントをおさえておきましょう

次年度予算編成の基礎的考え方となる「平成31年度予算の編成等に関する建議」が公表

2018年11月20日、来年度の予算編成に向けた提言書「平成31年度予算の編成等に関する建議」が、財務省が管轄する“財政制度分科会”より提起されました(以下、「本建議」)。本建議の中では「平成31年度(2019年度)予算編成の課題」として大きく10の領域に対する提言がなされていますが、中でも国の一般歳出予算の相当割合を占める「社会保障」に関しては最大の紙幅を割いており、同予算に対する財務省としての「危機感の強さ」を見て取る事が出来ます。“国の金庫番”とも言える財務省が社会保障、とりわけ介護業界界に対し、どのような視点を持っているのか?今回は特に事業者として注視すべき内容をポイントとして採り上げ、お届けしてまいります。

介護業経営に影響を及ぼす可能性が高い「7つのポイント」とは

それでは、早速、中身に移ってまいりましょう。先ずは「軽度者へのサービスの地域支援事業への移行」についてです。

【ポイント1:軽度者へのサービスの地域支援事業への移行】

要支援者に対する訪問・通所介護は、平成27 年度(2015 年度)から介護予防・日常生活支援総合事業に移行を開始し、平成30 年(2018 年)3 月末までに全市町村が移行を完了した。

今後、利用者の状態像や地域の実情に応じ、国による基準に基づく専門的なサービスだけでなく、基準を緩和したサービスや住民主体のサービスを実施することが可能となったが、まだ多くの地方公共団体が、移行前と同様の国による基準に基づくサービスの実施を中心としている。

軽度者(要支援1・2)へのサービスの地域支援事業への移行については、予定している給付の効率化やサービスの質を確保しつつ、地方公共団体の好事例も踏まえ、円滑な実施が図られるよう更なる制度改善につなげていくべきである。

また、要介護1・2の者に対する生活援助サービス等については、サービスの質を確保しつつ、地域の実情に応じた多様な主体による提供の推進や保険給付の厚みを引き下げる観点から、第8期介護保険事業計画期間中の更なる地域支援事業への移行や利用者負担の在り方について具体的に検討していく必要がある。

ポイント1の中で注視すべき内容としては、後ろの3行「要介護1・2の者に対する生活援助サービス等については、(中略)第8期介護保険事業計画期間中の更なる地域支援事業への移行や利用者負担の在り方について具体的に検討していく必要がある」という部分ではないでしょうか。「第8期」ということは2021年4月から始まる期であることを考えると、2021年4月施行の法改正に於いて何らかの結論、或いは少なくとも方向性が示されると考えるのが自然かと思われます。続いて、ポイントの2点目です。

【ポイント2:保険者機能強化のためのインセンティブ付与の在り方】

保険者による介護費の適正化に向けた取組をより一層促進するため、調整交付金の活用も含めたインセンティブの付与の在り方を検討する必要がある。特に、調整交付金のインセンティブとしての活用については、全地方公共団体の取組のより一層の底上げを図るため、平成31年度(2019 年度)中に結論を得て、第8期介護保険事業計画期間の始期である平成33 年度(2021 年度)からの実施を検討すべきである。

今期は保険者からの大反対に伴い、調整交付金を活用せず、「交付金」として自治体予算に“上乗せ”する形でのインセンティブとなっていますが(=一定の成果を上げた自治体には交付金から上乗せ予算が支払われるが、現状維持の自治体でも予算は削減されない)、財務省としてはより一層、保険者が介護保険マネジメントに対する取り組み意欲を高めることを目的に、「頑張らなければそもそもの予算が削られてしまうかもしれない」という形式に持っていくべく、「調整交付金の活用」にこだわりを持っているようです。

続いて3点目のポイントです。

【ポイント3:介護事務所・施設の経営の効率化】

介護サービス事業全体で見た場合、介護サービスの経営主体は4割弱が1法人1施設・事務所であるなど、小規模な法人が多いことが伺える。また、平成30 年度(2018 年度)予算執行調査(財務省)によると、社会福祉法人においても、1法人当たり複数の事業所を抱える法人の方は、平均収支差が良好なことが明らかになった。こうした背景には、本部機能、給食事業、物品購入等について統合・共同化することなどを通じて、経営の効率化が図られていると考えられる。介護サービス事業所の経営の効率化・安定化の観点に加え、今後も担い手が減少する中、人材の確保・有効活用やキャリアパスの形成によるサービスの質の向上といった観点から、介護サービスの経営主体の統合・再編を促す施策を講ずるべきである。

前月のニュースレターでも触れましたが、2015年法改正前に提唱された「非営利ホールディングカンパニー型法人(≒社会福祉法人やNPO法人、医療法人等の大同団結法人)」、或いは「リガーレグループ」のようなグループ化の促進議論が再燃する可能性が高まるかもしれません。特に社会福祉法人の皆様にとっては要注目のポイントではないでしょうか。続いては4番目のポイントです。

【ポイント4:介護現場の生産性向上】

介護を必要とする高齢者の更なる増加が見込まれる一方、就業者数の大幅な減少が見込まれることから、今後とも介護サービスを安定的に供給していくためには、十分な介護人材の確保に加え、介護現場における生産性向上が課題になっている。生産性向上に向けた各種取組を通じて、質の高いサービスを維持しつ

つ、介護職員の働きやすい職場環境を実現するとともに、効果検証から得られたエビデンスに基づき、人員・設備基準の緩和といった制度改革や介護報酬改定に反映していく必要がある。

「人員基準・設備基準の緩和」は事業者にとってとてもメリットが大きい内容ですが、かといって、それにより事故が起こりやすくなってしまっては本末転倒です。それらを担保する有益な手段として、「ロボット」「ICT」等の積極活用が問われることになるのは自明かと思われます。最後に、5、6,7番目のポイントに移ります(これらのは目を通すだけで十分かと思います)

【ポイント5:ケアマネジメントの質の向上と利用者負担】

介護保険サービスの利用に当たっては、一定の利用者負担を求めているが、居宅介護支援については、制度創設当初より、ケアマネジメントの利用機会を確保するなどの観点から利用者負担が設定されていない。このため、利用者側からケアマネジャーの業務の質へのチェックが働きにくい構造にある。

また、特別養護老人ホームなどの施設サービス計画の策定等に係る費用は基本サービスの一部として利用者負担が存在しており、居宅介護支援への利用者負担はサービスの利用の大きな障害とならないと考えられる。このため、これまでに講じた頻回サービス利用に関する保険者によるケアプランチェックやサービスの標準化の推進と併せ、居宅介護支援におけるケアマネジメントに利用者負担を設け、利用者・ケアマネジャー・保険者が一体となって質の高いケアマネジメントを実現する仕組みとする必要がある。

【ポイント6:在宅と施設の公平性の確保】

(6-1:補足給付)

平成27 年度(2015 年度)改正において、一定以上の預貯金や有価証券等の金融資産を有する世代には補足給付を行わない旨の要件の見直しを行った。しかし、世帯主が65 歳以上の世帯が保有する資産構成をみると、補足給付の要件に勘案される預金や有価証券よりも、宅地等の固定資産の方が大きくなっている。さらに、補足給付の基準は、預貯金等について単身で1,000 万円、夫婦世帯で2,000 万円となっているが、これは、65 歳以上の者の預貯金の保有状況に照らして中央値を超えた水準になっており、負担能力を判断する基準としては低い水準となっている。このため、在宅サービス受給者と施設サービス受給者との負担の権衡や世代間の公平性を確保するため、補足給付対象者の資産状況の実態調査等を通じてその実像を把握し、現行の補足給付の要件等について見直しを行うべきである

(6-1:多床室の室料負担))

平成17 年度(2005 年度)制度改正において、施設サービスにおける食費や個室の居住費(室料と光熱料)を介護保険給付の対象外とする制度見直しを実施したが、多床室については、光熱水費のみが給付対象外とされ、また低所得者には補足給付が創設されている。平成27 年度(2015年度)介護報酬改定において、特養の多床室の室料負担を基本サービス費から除く見直しを行ったが、介護老人保健施設、介護療養病床、介護医療院については、室料相当分が介護保険給付の基本サービス費に含まれたままとなっている。在宅と施設の公平性を確保する観点から、次期介護報酬改定において、これらの施設の多床室の室料相当額についても基本サービス費から除外する見直しを行うべきである。

【ポイント7: 介護保険の利用者負担】

今後、介護費用は経済の伸びを超えて大幅に増加することが見込まれる中で、若年者の保険料率の伸びの抑制や、高齢者内のサービス利用者と非利用者の給付と負担の均衡を図る必要がある。制度の持続可能性や給付と負担のバランスを確保する観点から、介護保険サービスの利用者負担を原則2割とするなど、段階的に引き上げていく必要がある。

国策の“風”を読み取り、早め早めの準備を

以上、本建議の中の「社会保障」に関する内容より、介護業界に直接関係のある部分のみを抜粋してお伝えさせていただきました。本内容は国全体の方針ではなく、あくまで「財務省」という一省庁の意見である、ということはしっかり認識しておく必要はあろうかと思いますが、それでも「財政健全化」が重要テーマとなっている我が国としては、財務省の挙げる声に一定の重みがあることも否めない事実だと思われます。

事業者としては上記内容を踏まえつつ、「もしこれらの施策が実行された場合にどう対応するか?」について事前に頭を働かせておくことが重要だと言えるでしょう。私たちも今後、引き続き、本テーマを含め、より有益な情報や事例を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。

※上記内容の参照先URLはこちら

↓

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia301120/index.html