コラム

「落選狙い」とは

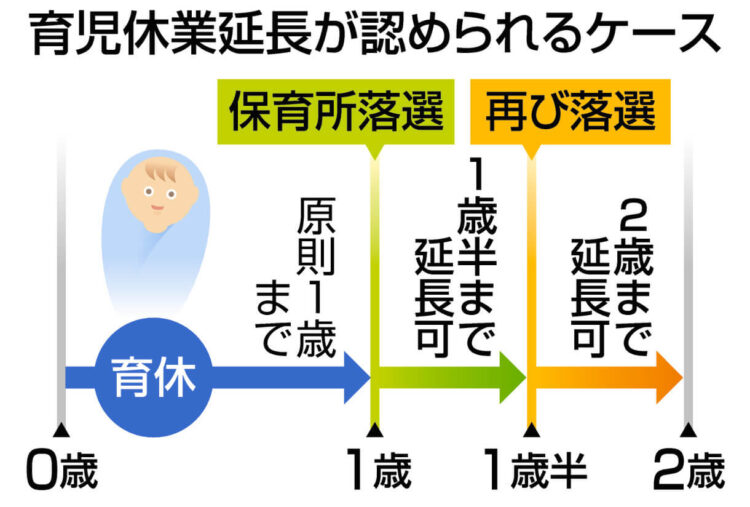

保護者が育児休業の延長に必要な書類を入手するため、倍率の高い保育所のみに入所希望を出すなどして意図的に内定しないようにすることを指す。現状では、育休は原則1歳未満の子を養育するために取得でき、期間中は雇用保険から賃金の50~67%の給付金が支給される。最長2歳まで延ばせる。

安心な保育所に入れたいだけなのに…

「好んで落選しようとは考えていない。自宅から近く、安心して預けられる保育所に入れないだけなのに、『不適切』にみられるようで心外」

東京都世田谷区で9カ月の男児を育てる、育休中の女性会社員(39)は憤る。希望の保育所は応募が多く、入所は難しい状況。育休延長を考えているところだが、その選択を躊躇(ちゅうちょ)させるような国の方針に違和感を募らせる。

育児・介護休業法は、育休期間を原則として子が1歳になるまでとし、保育所に入れない場合などに限り、最長2歳までの延長を認めている。

延長には、保育所に落選したことを区市町村が示した「入所保留通知書」の提出が必要。来年度からは通知書に加え、(1)区市町村に提出した入所申込書のコピー(2)延長を希望する理由の申告書-の提出が求められ、ハローワークが延長の可否を判断する。厚労省は「速やかな職場復帰のために行われた申請と認められることが必要」とする。

育休の長期化が定着 約半分が1年以上

そもそも「落選狙い」は、育休の延長に「保留通知」が必要な仕組みから起きる。2017年10月に国が育休を2歳まで再延長できるようにした当初から、問題視されてきた。

今回の見直しのきっかけは、内閣府に寄せられた自治体の要望だ。「窓口で『確実に保留になるためにはどうすればいいのか』などの相談に30分~1時間の時間が割かれる」「意に反して入所が内定した場合の苦情対応に時間を要している」との訴えがあった。

一方、国は落選狙いを容認してきた。2018年以降、区市町村から保留通知なしでも育休延長できる制度改正を求める声が上がったが、国は制度改正はせず、2019年に落選希望の保護者の内定確率を下げる対応を自治体に示した。これにより、区市町村は育休延長を望む人の入所の優先順位を最下位にするなどしてきた。

この間、育休取得期間の長期化は定着。厚労省の雇用均等基本調査(2023年度)によると、「1年以上」の育休を取得した女性は45.6%に上り、2018年度の38.4%から大きく伸びた。

「保護者が希望するだけ取れる制度に」

保育園を考える親の会(東京)顧問の普光院亜紀さんは「育休は2年取れるものという認識が保護者に広まっているし、延長したい理由は子どもの発達に不安があったり、安心して預けられる保育所に空きがなかったりとさまざまだ。保護者が希望する期間で育休を取れる制度にすることが重要ではないか」と話す。

育休給付期間を2歳になるまでにすることを制度化する要望について、厚労省は「人員配置など労務管理の問題が生じて企業の負担になる」「家事・育児負担が女性に偏る現状では女性のキャリア形成が阻害される」と否定している。(東京新聞WEB版記事より)

介護報酬の改定や新システムへの移行などがあり、今年度から大きく変わったLIFE(科学的介護情報システム)− 。厚生労働省は3日、その適切な利活用の方法などを詳しく解説する動画をYouTubeの公式チャンネルで公開した。

介護保険最新情報のVol.1317で現場の関係者に広く周知している。

この動画は、厚労省が9月に開催した説明会のもの。事業所・施設向けの他に、自治体向けの動画も投稿されている。

関連資料はここからダウンロード可能。

事業所・施設向けの動画は約2時間。LIFEの役割・意義や今年度の変更点、導入・操作の方法、関連加算の取得方法など、必須の内容を網羅的に学ぶことができる。

(介護ニュースより)

今年度の介護報酬改定で施設・居住系サービスなどに新設した「生産性向上推進体制加算(*)」をめぐり、厚生労働省は9月30日、算定ルールを明らかにする通知を新たに出した。

* 施設系、居住系、多機能系、短期入所系サービスが対象。

介護保険最新情報のVol.1315で介護現場の関係者に広く周知している。

加算の要件に位置付けている年1回の実績データの報告について、具体的な方法や留意点などを明示。今年度分は来年3月31日までに、事業所・施設と自治体をつなぐ「電子申請・届出システム」に新設した専用ページを通じて、原則オンラインで報告するよう要請した。

※「生産性向上推進体制加算」の電子申請・届出システムはこちらから

新たな「生産性向上推進体制加算」は、介護現場のテクノロジーの導入、その有効活用などを後押しする仕組み。具体策を話し合う委員会の開催、業務改善の継続的な実践などに加えて、取り組みの効果を示すデータの年1回の報告が要件とされている。厚労省は今年3月の通知で、「報告の詳細は別途通知する」としていた経緯がある。

「電子申請・届出システム」にログインするためには、法人・個人事業主向けの共通認証システム「GビズID」が必要となる。厚労省は今回、「電子申請・届出システム」のページに「GビズID」の作成ボタンを設置。必要な情報を入力すれば「GビズID」を作れる設計としている。(介護ニュースより)

A 本人の緊急連絡先や実家に連絡をとりましょう。

身元保証人の連絡先や緊急連絡先を2,3か所押さえておく。

突然出勤せず、連絡もつかない場合は、事故・事件に巻き込まれて出勤できない万が一の可能性を考える必要があるでしょう。何度か連絡しても連絡がつかない場合には、直接居場所まで出向いて無事を確かめることも必要かもしれません。本人と連絡がつかないときの連絡先を把握しておくために、契約の段階で身元保証をとるのも一つの方法です。連絡がつかないときは身元保証人に連絡し「〇〇さんと連絡がつかないのですがご存じですか」と伝えます。身元保証人そのほかの関係者から本人が無事であることが判明すれば、突然来なくなっている状況を伝え、本人からこちらに連絡してもらうようにします。賃金や退職手続きはその後に検討します。退職するにしても、届け出や会社に返還させるものなどの手続きがあるので、いずれにしても一度は会社に来てもらうようにしましょう。もし

何らかの理由で来れない場合には、給与を振り込みでなく直接会社に取りに来るようにさせる方法もあります。毎月の給料は口座に振り込むことが多いのですが、手続きが終わっていない場合には直接現金を手渡しするということです。なおこの場合には就業規則にあらかじめ記載しておくとも大切です。とにかく一度は出社させることで退社手続きや挨拶など済ませることができます。

一方、だれにも連絡がつかないような場合には、現住所まで出向く必要もあるでしょう。自宅にもいない様子であれば、近隣に人に様子を聞き、伝言を頼んだり、直接メモを残しておくなどして、連絡するよう促します。

自動的に退職とする規定を設ける。

突然出勤しなくなって行方不明になってしまった場合は、就業規則に「職員が行方不明となり無断欠勤が続いた場合には退職とする」などと決めておくことで、自動的に退職の扱いとするが可能になります。

記載例)第〇条 職員が次の項目該当する場合には退職とする。

・職員が行方が不明となり、1か月以上連絡が取れないこと」

日本医師会の長島公之常任理事は 18 日の定例記者会見で、2024 年度の診療報酬改定で新設さ

れたベースアップ評価料について、「今後の診療報酬改定で単純に廃止されることは考えづらい」

と述べた。また、この評価料が継続されるよう対応していく考えも示した。

長島氏は、「介護保険施設では 10 年余り前から介護職員処遇改善加算等による処遇改善が図

られており、その後の改定においても加算等が維持されている」と説明した上で、同評価料の

廃止は考えにくいとした。また、同評価料を活用して医療機関が「持ち出し」をしてまで職員

の賃上げをする義務はないとも強調した。

ベースアップ評価料を巡っては、手続きの煩雑さなどで特に診療所での届け出が低調だとい

う。そのため、厚生労働省は同評価料に係る届け出様式の改定に関する事務連絡を 11 日に出し

た。具体的には、賃金改善計画書で職種グループ別に記載が求められていた基本給などの項目

を削除したほか、評価料の対象外職種の給与総額に関する項目を省略。賃金引き上げ計画書を

作成するための計算シートでは、「届け出種別欄」を削除するとともに、届け出を行う月の記載

方法も簡略化した。また、外来・在宅ベースアップ評価料 2 を届け出ない場合には、「対象職員

の給与総額」の記載を不要にした。

会見で長島氏は、今後も厚労省と連携し、できるだけ多くの医療機関に届け出と算定をして

もらえるよう取り組む考えを示した。(メディカルウェーブ記事より)

核家族化が進み、孤立しがちな現代の子育て。何が正しいのか分からず、思い悩んでいる人も多いでしょう。実は、育児に対する価値観は国によっても千差万別。日本の保育園の様子を見たフランス人の保育士が「ありえない」を連発したという投稿が、SNS上で話題を呼んでいます。投稿者で、国内外の保育事情に詳しい教育プロポーザー(提案家)の生田あゆみさんに話を聞きました。 ◇ ◇ ◇

「なぜ自由にさせないのか」 自由の国フランスの子育てに衝撃

「衝撃でした。フランスから来た保育士さんが日本の保育園を見学。『ありえない』を連発。視線の先にはハイハイの赤ちゃんと『こっちだよ』と手を叩く保育士さん。『自分で動けるようになったのに、なぜ自由にさせないのか』と園長に質問。自由の国フランスの子育てにビックリ。0歳でも子どもの意志を尊重するのね」 今月9日、生田さんはフランスと日本の子育ての違いについてSNS上で発信。投稿には「海外は思っている以上に子どもを尊重していますよね」「たしかにこっちだよー! って言いがちです」「初めて知りました! 文化は違えど取り入れてみたいですね!」といった共感の声や、「赤ちゃんの時に、脳に刺激を与えなければ脳が発達しないので、日本の方が子どもにとってはいいと思いますね」「ああいうのって別に『こちらに来い』と指示しているわけじゃなくて、赤ちゃんの『あそこに行ってみたい』という気持ちを育む・育てるための働きかけだと思うけどなぁ」といった疑問の声など、さまざまな反応が寄せられています。 高校の教員を18年務めた後、家庭教育や幼児教育の必要性を感じ、退職して保護者の子育て支援活動をしているという生田さん。自身も中学3年生と小学5年生の2人の男の子を育てており、国内外の保育視察や保育専門家の研修などで得た学びをセミナーや講義を通じ保護者に還元する活動をしています。 今回の投稿について「知り合いの保育士から聞いた話で、純粋な驚きから投稿しました。どちらの方がいい、悪いという話ではなく、国によって子どもとの関わり方も全然違って、お互いに発見が新鮮だったということを伝えたかった」と生田さん。反響には賛否両論が寄せられたといい「子どもの主体性に委ねるというのは放任するということではなく、また好き勝手にさせることが主体性というものでもありません。親子の関わりが深いことは愛着形成につながるなどいい面もたくさんありますし、一概に同じ土俵で論じるものでもないと思っています」と見解を口にします。 現在社会ではネットを中止に、子持ち親と独身者、専業主婦とワーママ、男児親と女児親など、属性による分断や偏見による応酬が盛んに繰り返される状況が続いています。生田さんは、一連の状況への危惧を口にします。 「分断されたギスギスした空気は、子どもにとっても本当に良くないもの。分断が繰り返される社会で子どもたちが本当に健全に育つのか、大人の側が冷静に立ち止まって考えないといけません。ネットという狭くて深い情報の世界では、他者への共感が育ちづらいもの。いろんな視点を取り入れ、異なる価値観でも認め合うことが大事なのではないでしょうか」 今回の投稿が、さまざまな多様な価値観を認め合うきっかけになればと話しています。

(Hint-Pot編集部/クロスメディアチーム記事より)

日本介護支援専門員協会は24日、今年度の福祉用具貸与・販売の制度の見直しをケアマネジャーらに詳しく解説するセミナーをオンラインで開催した。

厚生労働省の老健局「高齢者支援課」で福祉用具・住宅改修指導官を務める内田正剛氏が講師を担当。講義の中では、今年度の介護報酬改定で新たに実施した次の2つのルール変更も取り上げた。

◯ モニタリング実施時期の明確化

福祉用具貸与にあたり、福祉用具専門相談員はモニタリングの実施時期を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければいけない。

◯ モニタリング結果の報告

福祉用具貸与にあたり、福祉用具専門相談員はモニタリング結果を記録し、それをケアマネジャーに交付しなければならない。

内田氏はこれらのルール変更について、「介護予防も含めた全ての貸与にかかる大きな見直し」と強調。サービスの質の向上、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全の確保などが目的だと改めて説明した。

モニタリング実施時期の明確化については、「計画的にモニタリングを行って下さいという趣旨。例えば、同じ車椅子の同じ商品を同じ日に借り始めた方々であっても、次にモニタリングに行くべき日はそれぞれ異なってくる。そこをきちんと貸与計画に書いて下さいということ」と解説。「ケアマネジャーの方々は是非、貸与計画に記載されるモニタリングの実施時期に関心を持って頂きたい。例えば、なぜこの時期なのか、といったやり取りを福祉用具専門相談員として頂けるとありがたい」と呼びかけた。

モニタリング結果の報告については、「これまでも随時報告はあったと思うが、それを義務付けて連携を更に強化して頂きたいということ」と説明。「日頃からモニタリング結果をケアマネジャーと福祉用具専門相談員で共有し、必要な協議をして頂きたい」と呼びかけた。

このほか内田氏は、福祉用具の貸与と販売の選択制についても詳しく解説。利用者が貸与か販売かを選択するプロセスで、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員らがどう関わればいいか、などをまとめたフロー図(7月24日公表)を紹介した。

このフロー図は、既に発出されているQ&Aなどの内容も反映されていて非常に分かりやすい。内田氏は現場のケアマネジャーらに対し、積極的に活用してほしいと呼びかけた。(介護ニュースより)

短時間・単発のアルバイトなどスポットワークをマッチングする「タイミー」を利用する介護職が増えている。

タイミーは今月、サービス開始からこれまでに登録したワーカーの人数が900万人を突破したと報告。700万人を超えたのは今年2月だったが、それから約半年で200万人増えたと明らかにした。

介護分野の有資格者(*)のワーカーをみると、今年7月時点で28万5千人。前年の1.7倍、2年前の4.2倍に急増し、30万人に迫っていることが分かった。

* 初任者研修や実務者研修の修了者、介護福祉士、ケアマネジャー、看護師、准看護師の有資格者の合計。

タイミーが今月19日に公表したアンケート調査の結果(*)によると、介護事業所でスポットワークをした人の約8割が有資格者。「現在、スポットワーク以外では介護現場で働いていない」という“潜在有資格者”が、全体の4割強を占めていた。

* このアンケート調査は、タイミーを通じて介護事業所でスポットワークをした253人が対象。

タイミーはこれらを踏まえ、「スポットワークが潜在有資格者の介護現場への復帰・参入の機会になっている」と説明。「スポットワークの方が職場環境、人間関係などに悩まず、気軽に働ける」との声が多いことも紹介した。

◆ 研修の充実に注力

タイミーは今後、介護サービスの基礎的な知識などをワーカーが身に付けられる研修の充実も図る方針だ。24日、ドクターメイト株式会社と連携して新たな実証運用を始めると発表した。

ドクターメイトが展開する介護職向けのe-ラーニングサービス「Dスタ」を活用。介護現場での勤務を希望したワーカーなら、資格の有無を問わず研修動画を無料で視聴できるようにする。

ドクターメイト執行役員の根廻麻美氏は、「スポットワーカーさんが安心・安全にケアを提供できるような環境を整える」と説明。「スポットワーカーさんを受け入れる介護施設の方も安心して受け入れ、利用者さんが安心・安全に生活できる世界を目指す」としている。(介護ニュースより)

最近、ここ10年ぐらいは、生活費以外のほとんどのお金は「経験」に使ったといっていいかもしれません。もちろんお金をかけなくてもできる経験はありますが、お金を掛けなければできない経験もたくさんあります。旅行をしたり、おいしいものを食べたり、音楽を聴いたり、一流の仕事人の話をきいたり、本を読んだり、映画をみたり・・・。

経験は、それ自体が夢中になる「遊び」であるとともに。「成長」のチャンスでもあります。

人やモノや社会を理解したり、自分で稼いだり、人のために何かできたり、幸せを感じたり、

・・・より豊かな人生を送るベースになっているような気がいたします。

高価なバッグや服を買っても、その価値は下がる一方です。貯金を数百万しても、無職になると、数年でなくなる金額です。

しかし経験を買うと、失敗を含めてその価値はどんどん生きてきます。経験から得たことは自分自身を作る一部にもなります。様々な経験をすることで、行きたい方向も明確になります。いまでも、人生を豊かにするために「経験」に、出し惜しみをしません。

お金をある程度自由に使えるようになったことの喜びは、好奇心を満たしてくれる「経験」にお金を使える事のような気がします。

また、経験することで得られる大きな価値があります。それは人とのつながりが生まれることです。家族や友人とのかけがえのない経験は、思い出として、繰り返し語ることが出来ます。新しい経験をすることで、新しい出会いがあったり、同じ経験をした人と意気投合したり、そこから人生の師を得られたりするかもしれません。経験を買うことで、人とのつながりや愛情が積み重なり、人間関係を広げ、世界を広げることが出来るのです。

幸福度がいちばん上がるお金の使い方は、「モノ」より「経験」を買うことでだと私は確信しています。

Q,仕事が出来ず協調性もない問題のあった社員が、定年後の再雇用を申し出てきました。会社としては定年をもってやめてもらいたいが、どのような対応が出来ますか、尚、当社は雇用継続制度をとっており、再雇用基準を定めた労使協定があります。

A, 当該社員は定年迎えるということで、定年後再雇用をしないということが考えられますが、それが出来るかどうかが問題になるところです。

平成25年4月1日より改正高年齢者等の雇用の安定等の関する法律が施行されています。この改正では、定年に達した人を引き続き雇用する「雇用継続制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止されました。ただ、従来このような仕組みを設けていた場合には、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢(令和4年3月31日までであれば63歳)を超える年齢の者について、なお雇用継続制度の対象者を限定する基準を定めることは可能となります。

逆にいうと、60歳定年で雇用継続制度をとっている場合、本人が希望するときは、解雇事由や退職事由にあたる事由がないかぎり、少なくとも上記支給開始までは再雇用する必要があります。再雇用基準を適用できるのは上記支給開始年齢を超えて再雇用するかどうかを判断するときになります。

従って、御質問にある問題社員が再雇用を希望した場合、その時に再雇用基準を満たしていなかったとしても、少なくとも上記支給開始年齢までは再雇用をする必要があります。

2,解雇することはできるのか

仮に再雇用拒否が出来ない場合でも客観的合理性と社会的相当性の要件を満たしていれば解雇することはできます。ご質問のケースでは、当該社員は仕事も出来ず協調性もないとのことですので、解雇できるかどうかのポイントとしては、その問題事由を裏付ける客観的事実、問題性の程度、そして何度も注意指導しても改善しなかったという「改善可能性」が無いことや、他の部署に配転して解雇を回避する余地がないか、などが焦点になります。

実際のケースでは、十分な注意指導が出来ておらず、直ちに解雇するのは難しいというケースが見受けられます。そのような場合には、一端、再雇用したうえで、当該社員の問題状況や注意指導の履歴を記録化するようにして、契約更新の段階で雇止めを検討するという方法も考えられます。ただ、社内で長年キャリアを積んだ年長社員に対して、どれだけの指導教育ができるかについては、現実的にかなり難しい部分もあるのではないでしょうか。

3,労働条件を変更することはできるか

定年後再雇用とする場合、雇用契約を締結しなおすことになりますので、その際に労働条件(給与、職種、業務内容)を改定し提示することは可能です。ただ、どのような変更をしてもいいかというと、厚労省Q&Aによれば、継続雇用高齢者の安定した雇用を確保するという趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金など雇用に関するルールの範囲内で事業主と労働者の間で決めることが出来るとされています。そして最終的に合意できなかった場合でも、事業主が合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば結果的に継続雇用に至らなかったとしても、法律違反になることはないとしています。

4,事業主側として現実的な対処方法としては。

ご質問のケースのような場合、当該社員との雇用継続が難しいということであれば、実務対応としては、当該社員にこれまでの勤務をねぎらいつつも、会社の評価を伝えて、まずは退職勧奨を試みるのが現実的な対応であると考えます。また、場合によっては割り増し退職金を支払う等の方法も考えられるところです。