コラム

A、時間単位年休は残日数、時間の管理が煩雑になりやすいのですが、部署ごとに現場で管理する方法を決めておくといいでしょう。総務担当の負担も軽減されます。全部署一括ではなく、部門単位から試験的にどうする方法がいでしょう。

時間単位年休は平成22年4月1日から施行され、半日有休と時間単位有休を併用しているケースもありますが、時間単位有休を導入する際に、半日有休をなくすのが一般的です。

時間単位有休は、労使協定を締結することで、一年間の有休休暇日数のうち繰り越しも含めて5日を限度に時間単位で付与することが出来るものです。ただ以下4項目について使用者と労働者が協定で合意しなければなりません。

①対象労働者の範囲

②時間単位年休日数(5日以内)

③時間単位年休の1日の時間数

④1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数

また、有給休暇の事後振替を認めるかどうかについて、法律上特に定めはありません。認めることも、認めないことも施設で決めることができます。ただ、欠勤の理由が体調不良を交通事情というならまだしも、寝坊を理由に欠勤遅刻した職員が安易に申請することを避けるため、事後の振り替えを認めない施設もあります。

また、時間単位年休は1時間単位で採用できますが、遅刻など安易な利用を極力避けるため、30分程度の遅刻には利用しずらい「2時間単位」で認めている施設も実際にあります。

厚生労働省は、2 月から一部地域でモデル事業として始めた電子カルテ情報共有サービスで

患者の検査や画像情報などをほかの医療機関に提供した場合に「検査・画像情報提供加算」を

算定できるとする解釈を示した。検査・画像情報提供加算は、患者の診療情報をほかの医療機

関に電子的に提供した場合に算定が可能。当初は地域内で診療情報を共有する「地域医療情報

連携ネットワーク」などを用いたケースを想定していた。

電子カルテ情報共有サービスのプレ運用が開始され、同サービスを通じた診療情報の提供が

増加することを見据え、厚労省は検査・画像情報提供加算を届け出る際の記載事項を示した。

それによると、届出様式の「ネットワーク名」の項目は「全国医療情報プラットフォーム」と

し、「ネットワークを運営する事務局」は「厚生労働省」とする。「ネットワークに所属する医

療機関名」には、実際に診療情報を提供する医療機関名を記載。「安全な通信環境の確保状況」

では、チャネル・セキュリティーを「公衆網」、オブジェクト・セキュリティーを「SSL/TLS」

とする。診療情報の保存や管理を行う「ストレージ機能」については、なくても差し支えない

とした。診療情報の提供を受けた医療機関が算定できる「電子的診療情報評価料」についても

同様の取り扱いを示した。

厚労省は、2024年度の診療報酬改定に関する疑義解釈(その21)で一連の取り扱いを示し、

地方厚生局などに周知した。電子カルテ情報共有サービスは、全国の医療機関や薬局などで患

者の電子カルテの情報を共有する仕組み。政府は25年度中に本格運用を開始するとしている。

(メディカルウェーブ記事より抜粋)

●社労士 林のコメント

電子カルテ情報共有サービスがまもなく始まります。加算取得・業務効率に向けての準備が急がれます。

閣議後会見に臨む三原じゅん子・こども政策担当相=こども家庭庁で

記者 3月末で保育士を辞める方が、園の経営者に24年度の引き上げ分を給与に反映してもらえないかと尋ねたところ、「うちは支払うつもりはない」と言われたそうです。それでも食い下がると「5月にはいくらか払うから、それまで残るなら払う」と言われたとのこと。保育士に引き上げ分が行き渡っていない事例がある現状について、どう受け止めますか?

三原大臣 人事院勧告を踏まえた処遇改善の効果は、現場で働く保育士の賃金改善に確実に行き届くようにすることが必要です。このため、各自治体を通じ、迅速かつ確実に一時金などにより賃金の支払いにあてることや、次年度以降の給与表、給与規定等の改訂に取り組んでいただくことを要請しているところです。

昨年度実施した10.7%の処遇改善は、令和6年4月からさかのぼっている分でありますことから、令和6年度に保育園に勤務されており、3月末に退職する職員も対象になりうるものであります。

三原大臣は、たとえ3月末で退職したとしても、今回の人件費10.7%引き上げは対象になると明言しました。さらにこう呼びかけています。

三原大臣 各園での個々の職員の給与は雇用形態・勤務勤続年数・職責等はじめさまざまな事情を踏まえ、各園、または法人の給与規定等に基づく契約によって決定されるものであり、必ずしも保育士全員の給与が一律に改訂通り上がるものではございません。

記者 先の保育士は、正規職員で勤続年数も十分であることから、いくらかは改善分を給与に反映されてしかるべき保育士だと考えます。こども家庭庁は、人件費が十分に保育士に行き渡るようにするため、園の収支の見える化も始めますが、数々の経営者による不正を見てきた保育士からすると、制度の穴を簡単にかいくぐるのではないかと話しています。

保育士の給与は園の経営者の裁量によるため、東京すくすくに寄せられる声で多いのは、「国が直接、保育士の口座に一時金を支払ってほしい」という願いです。これについて、在任中に検討していただけないでしょうか。

三原大臣 経営状況の見える化では、施設・事業者単位での経験年数、役職に応じた基本給、手当や賞与を含めた年収目安などのモデル給与、人件費比率、職員配置状況などの経営情報を公表・分析するものです。保育所等の給与状況や人件費比率を明らかにすることによって、保育士等の求職者にとっても職場選択やキャリアの検討を支援する効果も期待しています。

その上で、保育の公定価格は、保育所等に在籍する子どもの数に応じて保育に要する費用を支給するもの。保育士の給与は雇用形態・勤続年数・職責などに応じて事業者において決められるものです。

保育士の口座に国が直接支払うのは、保育士の雇用形態・勤続年数・職責等に加えて、現場での勤務態度などの勤務評価がさまざまな中で、どのような方にどのような金額を支給するかという対象や金額に関する課題、また当該事務を実施するにあたっての体制やコスト等の課題などさまざまな論点があると考えており、今の公定価格の枠組みとは別にこのような仕組みを設けることは困難と考えています。

いずれにしても、現場のみなさんに処遇改善の効果が行き渡ることは重要であると考えておりますので、しっかりと取り組んでまいりたい。自治体に対して、改めて事務連絡にて処遇改善が現場の保育士にしっかりと届くように要請を行って参りたいと思っています。

こども家庭庁は「いずれは、公定価格の引き上げ分が人件費として保育士に行き渡っていない園がどれくらいあるのか、調査をしていく必要がある」との考えを示しています。

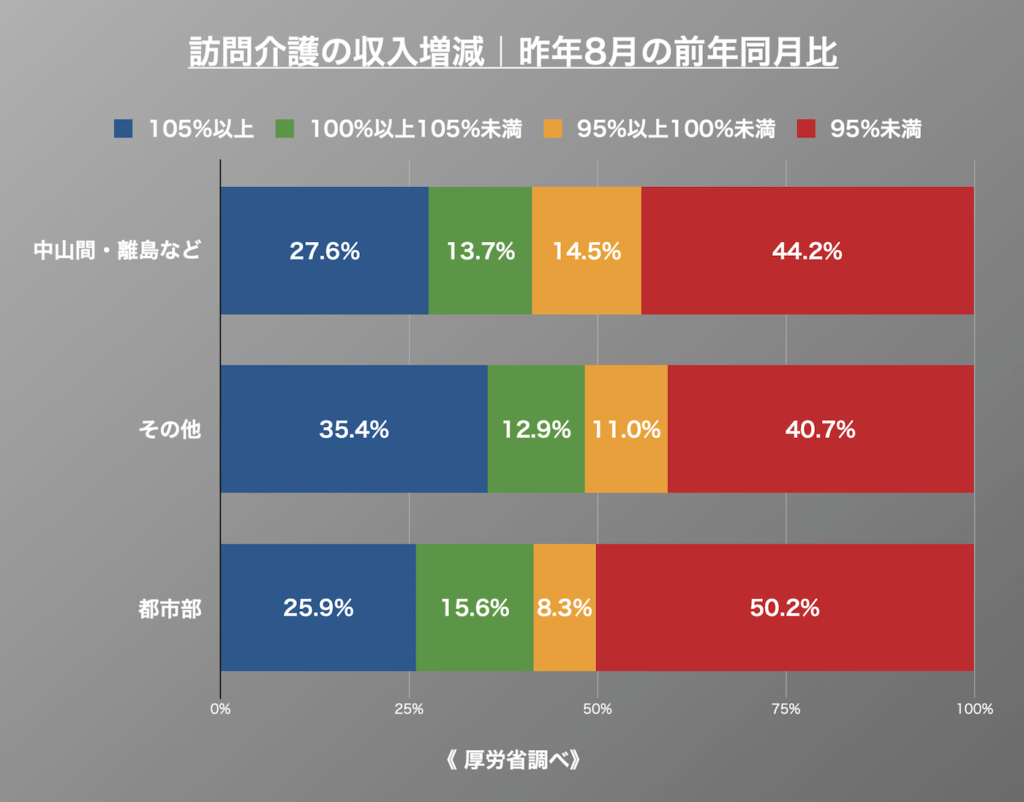

2024年度の介護報酬改定で基本報酬が引き下げられた訪問介護について、減収となった事業所が5割から6割弱に達することが明らかになった。

厚生労働省が3月31日に開催した専門家会議(介護報酬改定検証・研究委員会)で調査結果を公表した。

調査結果は以下の通り。介護保険収入の増減を改定後の昨年8月でみると、前年同月比で5%以上減っている事業所の割合が、都市部でも地方でも最も高かった。例えば中山間・離島では、減収の事業所が58.7%にのぼっている。

この調査は厚生労働省が昨年9月に実施したもの。全国の訪問介護の約3300事業所が対象で、1200を超える事業所から有効な回答が得られた。

調査結果によると、都市部でも地方でも利用者宅への訪問回数が減少している事業所が6割を超えていた。これに加えて、2024年度の基本報酬の引き下げが減収の要因とみられる。

◆「処遇改善をしないとどうにもならない」

2日の衆議院・厚労委員会では、立憲民主党の早稲田ゆき議員がこうした調査結果を取り上げた。

福岡資麿厚労相は事業所の訪問回数が減少した要因について、「地方ではサービス需要のピークアウトがみられ、都市部では事業所間の競争が高まっている」と説明した。

これに対し早稲田議員は、「人手不足で依頼が来ても訪問できない事業所が増えている。だから訪問回数が減ってしまう」と指摘。「なぜ人手不足なのか。処遇改善が全く追いついていないからだ。基本報酬の引き上げ、処遇改善を進めなければどうにもならない」と訴えた。(介護ニュースより)

ほぼ毎年のことだ。介護の現場では、新年度を迎えるたびに少なからず緊張が走る。新たなルールがまた1つ、動き出すからだ。

2025年度の大きな見直しの1つに、業務継続計画(BCP)を策定していない事業所・施設に対する介護報酬の減算の導入がある。

現場に求められるのは、感染症と災害の発生を想定したBCPの策定。このどちらか、または両方が未策定の場合には、新年度から事業所・施設に以下の減算が適用される。居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く全てのサービスが対象だ。

《業務継続計画未実施減算》

◯ 施設・居住系サービス=所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算

◯ その他のサービス=所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

この減算の導入は、2024年度の介護報酬改定をめぐる議論で決められたもの。2025年度から完全適用されることになったのは、国が現場の負担も考慮して1年間の経過措置(*)を設けていたためだ。

1年間の経過措置=訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、2025年3月31日までの間は減算を適用しない。それ以外のサービスは、2025年3月31日までの間、感染症予防の指針と災害計画が整備されていれば減算を適用しない。

この経過措置の期間が終了したため、新年度から減算が適用される運びとなった。BCPの策定は、現場にとって決して小さな負担ではない。施策の実効性を高める検証と、きめ細かな支援が国に求められる。(介護ニュースより)

社労士コメント:BCP未策定の事業所は、急ぎ策定準備に入ることをお勧めします。ご要望あれば、当社が作成支援をさせて頂きます。

BCP(業務継続計画)作成研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング

また、既に作成済の事業所におかれましても、発災時にBCPが機能するように、日常訓練などの実施を是非検討ください。

A 請求は可能ですが 全額を支払ってもらうことはできない可能性もあります。

どこまで請求できるのか

請求の是非は、スタッフの注意義務違反の程度によって判断されます。スタッフがちょっと気を付ければ避けることのできた損害については、使用者がこのような危機を回避することができなかったことから、スタッフは責任を免れることはできません。また休憩時間や業務に全く関係ない場面で生じた破損に関しては、たとえ悪意がなくても本人の責任になります。例えば、喫煙禁止の休憩所のソファーを煙草で焦がしたら、間違いなく本人に弁償責任があります。

ただし、いくら過失とはいえ医療機器など高額なものに損害が出た場合、こうしたリスク回避や分散の措置を十分に講じなかった使用者側の責任もあること、またスタッフの経済面の影響を考慮し、使用者の損害賠償請求権は制限する必要があるとされています。

業務に関連するスタッフの不注意な破損であれば、満額請求は難しいでしょう。なお、判例でも、信義則上相当と認められる限度にその額は制限されるとの一般的な枠組みがあります。例えば、狭い通路で何かを運んでいて、ぶつけて壊した場合、構造的な問題や柱に緩衝材などをつけていなかった責任などが問われ、全額の請求は難しいと思われます。「使用者があらかじめ想定し、保険制度を通じて比較的容易にリスク分散し得るものであるから、使用者が基本的に責任を負担すべき」という考え方を取るということになります。

消費者庁は17日、歯列矯正歯科診療所を運営する医療法人社団スマイルスクエア(東京都世田谷区)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。同法人が来院者にギフトカードや治療費割引の5,000円分の利益供与を行い、グーグルマップの最高評価「星5」の投稿を依頼していたため。

消費者庁によると来院者に対し、「星 5」の投稿、もしくはこれと併せて感想の投稿を条件に、5,000 円分の「QUOカード」の提供か、治療費から5,000円の割引を提案した。表示期間が2024年5月15日から9月11日までの9件について、利益供与で事業者が評価に関わっているのに、一般消費者にはそれが不明瞭であることから、景品表示法に違反するステルスマーケティングに該当するとして、消費者庁は措置命令を実施した。

措置命令では、該当する投稿は一般消費者に誤認される恐れがあり、景品表示法に違反するものであることを一般消費者に徹底させることに加え、再発防止策の徹底と同様の表示を今後行わないことを求めた。(メディカルウェーブ記事より)

技能実習や特定技能の枠組みで働く外国人の訪問介護などへの従事を新たに認める規制緩和について、厚生労働省は24日に開催した社会保障審議会・介護給付費分科会、17日に開催した社保審・介護保険部会で対象サービスを説明した。

訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問入浴介護、定期巡回・随時対応サービス、総合事業の訪問型サービスで解禁する。初任者研修の修了など日本人と同等の資格を持つことを前提として、4月から外国人がサービスに就けるようにする。

追記)

訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護は、複数人でのサービスの提供が求められることなどから、初任者研修などの修了が必須とされていないところ、外国人の受け入れにあたっては、

◯ 受け入れ事業者で適切な指導体制などを確保したうえで、職場内で実務に必要な入浴の研修などを実施し、業務に従事させること

◯ キャリアアップの観点から、キャリアパスなどにも十分に留意しながら、介護福祉士の資格の取得支援を含め、事業所によるきめ細かい支援を行うよう、受け入れ事業者に配慮を求めること

とされている。

小規模多機能の訪問については、引き続き検討を深めたいとした。もともと初任者研修の修了が要件となっていないこと、通いや泊まりでは既に外国人が従事できることなども考慮しつつ、調査・研究事業の結果も踏まえて対応を協議する意向を示した。

外国人を訪問系サービスに従事させる際のルールはこちら↓

厚労省はこのほか、障害福祉分野の訪問系サービスに外国人が従事することも認める方針を示し、その際の取り扱いも明らかにしている。

日本人と同等の資格を持っていること、現場での実務経験が原則1年以上あること、といった要件は介護分野と同じ。利用者・家族への丁寧な説明や研修の実施、ハラスメント対策などの遵守事項も、介護分野と同様の内容を事業者に求める。

対象となるサービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、居宅訪問型児童発達支援、移動支援事業とした。外国人がこれらに従事する場合、サービスごとに必要な研修を修了することなどが不可欠となる。(介護ニュースより)

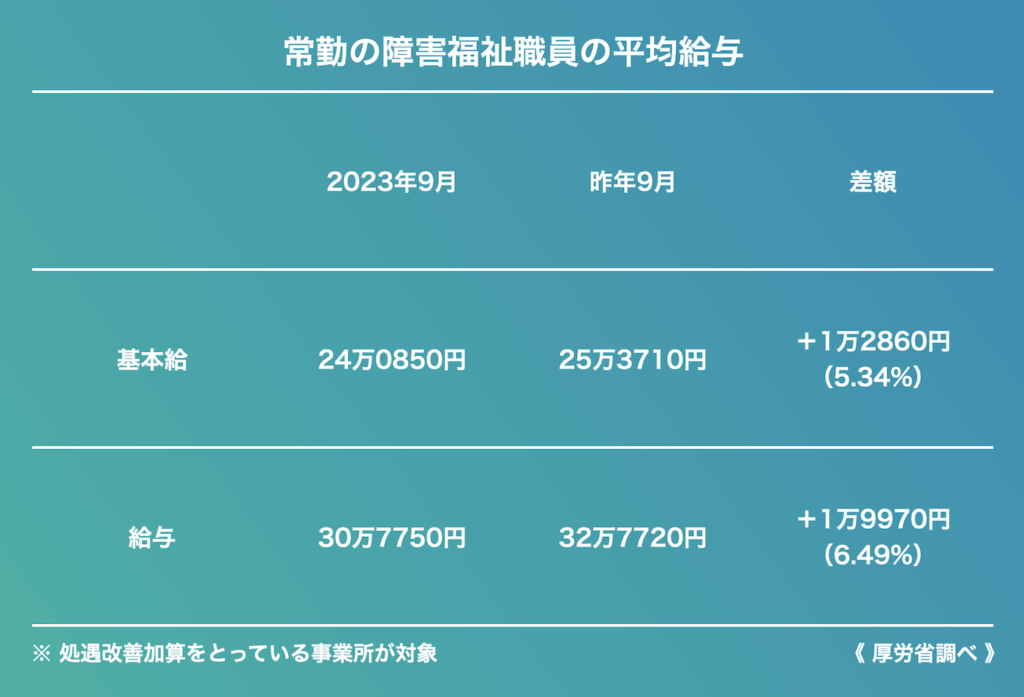

障害福祉サービスの現場を支える職員の給与水準の動向を明らかにする調査の最新の結果が公表された。厚生労働省は27日に開催する有識者会議にこれを報告する。

処遇改善加算を取っている事業所・施設で働く常勤の職員の給与は、昨年9月で平均32万7720円。前年から6.49%上がっていた。基本給は平均25万3710円で、プラス5.34%だった。

* ここでいう給与=税金や保険料が引かれる前の額面で、いわゆる手取りではない。月々の基本給、各種手当、ボーナスなどを全て合計したもの。ボーナスや一時金が出ている事業所では、昨年4月から9月に支給された総額の6分の1が上乗せされている。

* ここでいう基本給=こちらも額面で手取りではない。月々の基本給と毎月決まって支払われる手当を合わせたもの。通勤手当、扶養手当、時間外勤務手当、深夜手当などは含まない。

この調査は、厚労省が今後の報酬改定などの検討に役立てるために昨年10月に実施したもの。全国の障害福祉の1万4402事業所・施設が対象で、54.4%の7828事業所・施設から有効な回答を得た。

介護分野の職員を対象とした同様の調査結果によると、処遇改善加算を取っている事業所・施設の常勤職員の給与は昨年9月で平均33万8200円。障害福祉の職員より1万480円高かった。

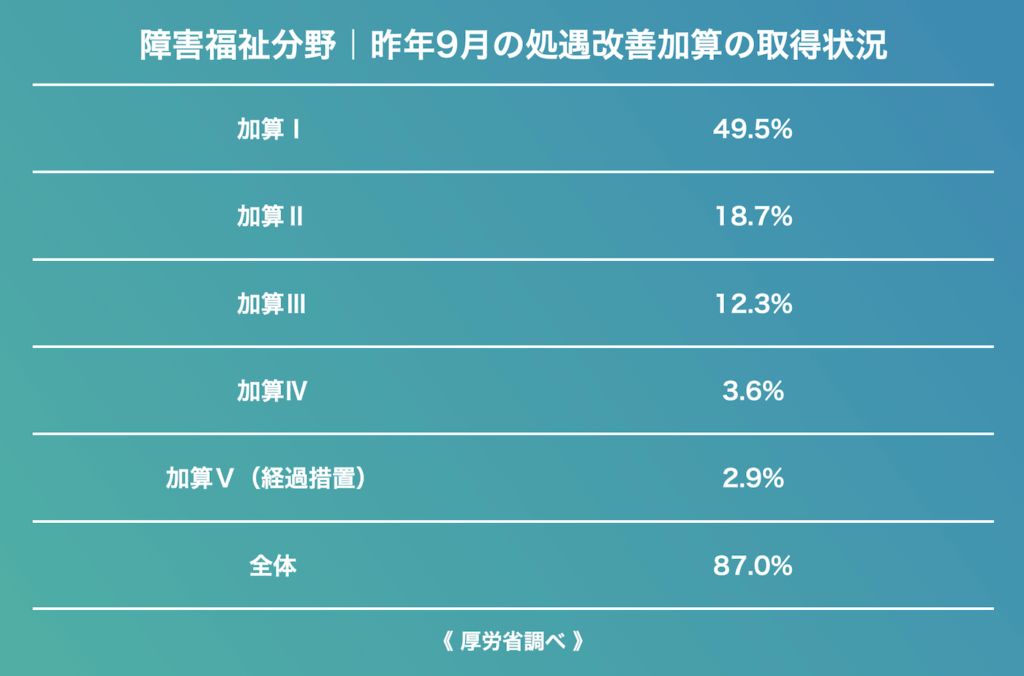

障害福祉の処遇改善加算の取得率は以下の通り。昨年9月でみると、上位の加算IとIIはあわせて68.2%となっている。

厚生労働省は24日に介護報酬を議論する審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)を開き、介護職員の給与水準の動向を明らかにする調査の最新の結果を報告した。これを受けた委員からは、更なる賃上げを実現する追加的な施策の必要性を訴える声が相次いだ。

厚労省が今月18日に公表した調査結果によると、処遇改善加算を取っている事業所で常勤・月給で働く介護職員の給与(*)は、昨年9月で平均33万8200円。今年度改定での加算拡充の効果もあり、前年比で1万3960円(4.3%)上昇していた。

*ここでいう給与は月々の基本給、各種手当、ボーナスなどをすべて合計したもの。ボーナスや一時金が出ている事業所では、4月から9月に支給された総額の6分の1が上乗せされている。税金や保険料が引かれる前の額面で、いわゆる手取りではない。

ただ、事態はむしろ悪化していると言っても過言ではない。厚労省が提示した「賃金構造基本統計調査」のデータによると、昨年の全産業平均と介護職員の給与の格差は月8.3万円。他産業で賃上げが進展したことにより、前年の月6.9万円から大幅に拡大していた。

今回、厚労省は審議会にこうした足元の状況を報告した。

◆「本当に崖っぷち」

「他産業と比べて遜色のない給与水準となるよう、継続的な処遇改善措置を講じてほしい」

全国市長会を代表する立場で審議会に出席した大阪府豊中市の長内繁樹市長はこう注文。「介護報酬は2027年度の改定を待たずに、必要な見直しを柔軟に行うべき」と提言した。

全国老人福祉施設協議会の小泉立志副会長は、「昨今のインフレの影響で介護職員の給与は実質的に目減りしており、人材不足が一段と深刻化する要因になっている」と問題を提起。「このままでは今年の春闘で更に給与格差が広がってしまう。事業者単独での対応には限界があり、将来の展望も見出しにくい」と危機感をあらわにし、具体策の検討を促した。

このほか、日本医師会の江澤和彦常任理事は、「介護職員の他産業への流出もみられ、本当に崖っぷちの状況。他産業との差がこれ以上広がれば壊滅的な事態になる」と強調。日本介護支援専門員協会の濵田和則副会長は、「介護支援専門員の処遇改善が必要不可欠。このままだと人材確保は更に困難になる」と訴えた。(介護ニュースより)