コラム

本記事では、介護事業所におけるキャリアパス要件について、

-

等級制度

-

評価制度

-

給与制度

の3つに分けて、介護専門社労士の視点から実務・事例・制度設計の考え方まで踏み込んで解説します。処遇改善加算への対応だけでなく、人材定着・育成・採用力向上を本気で考える経営者・管理者の方に向けた実践的な内容です。

【第1部】等級制度におけるキャリアパス要件の重要性

結論

等級制度は、介護職員が将来像を描き、安心して働き続けるための設計図です。キャリアパス要件を満たすためだけに形式的に作るのではなく、「人を育て、定着させる仕組み」として整備することが極めて重要です。

解説

介護事業所におけるキャリアパス要件では、「職位・職責・能力に応じた段階的な区分」が求められています。これを制度として具体化するのが等級制度です。

多くの介護事業所では、

-

新人

-

ベテラン

-

リーダー

といった暗黙の序列は存在しますが、それが制度として明文化されていないケースが大半です。その結果、職員からは次のような声が上がります。

-

「何年働けば評価されるのか分からない」

-

「資格を取っても待遇が変わらない」

-

「将来、管理職になれるのか見えない」

等級制度では、これらの不安を解消するために、

-

等級ごとの役割

-

求められる能力・スキル

-

到達基準(経験年数・資格・行動)

を明確にします。

等級制度の具体例

【介護事業所の等級モデル】

-

1等級:新人・補助業務(初任者研修)

-

2等級:自立した介護業務(実務者研修)

-

3等級:チームの中核・後輩指導(介護福祉士)

-

4等級:リーダー・主任

-

5等級:管理者・サービス提供責任者

このように段階を示すことで、職員は「次に何を目指せばよいか」を理解できます。

特に重要なのは、資格と役割を結び付けることです。介護業界では資格取得が努力の成果として分かりやすいため、等級制度と相性が非常に良いのです。

等級制度がない場合のリスク

等級制度がない事業所では、

-

昇格基準が管理者の主観

-

ベテランが評価されない

-

若手が将来を描けず離職

といった問題が起こりやすくなります。これは処遇改善加算の算定リスクだけでなく、慢性的な人材不足につながります。

Q&A

Q1:小規模事業所でも等級制度は必要ですか?

A:はい。人数が少ないほど、役割と期待値を明確にしないと不満が顕在化しやすくなります。

Q2:等級が固定化してしまいませんか?

A:定期的な見直しと評価制度との連動で、柔軟な運用が可能です。

【第2部】評価制度におけるキャリアパス要件の重要性

結論

評価制度は、キャリアパスを「実感できる仕組み」に変える要です。等級制度が地図なら、評価制度は現在地を示すコンパスと言えます。

解説

キャリアパス要件では、「能力・業績に応じた評価」を行うことが求められています。しかし介護業界では、評価制度が形骸化している事業所も少なくありません。

介護職の評価が難しい理由は、

-

売上や数字で測りにくい

-

チームプレーが中心

-

利用者満足度が見えにくい

といった点にあります。

そのため、評価制度では行動評価を中心に設計することが重要です。

評価項目の具体例

【介護職の評価項目例】

-

利用者・家族への対応

-

法令・ルール遵守

-

記録の正確性

-

チームへの貢献

-

後輩育成・指導

これらを点数化・ランク化し、等級ごとに求める水準を変えることで、キャリアパスと評価が連動します。

評価制度が整備されると、

-

職員が評価基準を理解する

-

面談が建設的になる

-

不満や誤解が減る

といった効果が生まれます。

評価制度がない場合の問題

評価制度が曖昧な職場では、

-

「頑張っても報われない」

-

「評価は上司の好き嫌い」

という不信感が蓄積します。これは離職理由として非常に多いパターンです。

Q&A

Q1:評価が甘くなってしまいませんか?

A:評価基準を具体化し、複数項目で判断することで主観を抑えられます。

Q2:評価者の負担が心配です

A:シンプルな評価シートから始め、運用しながら改善することが現実的です。

筆者の実体験

ある特養では、評価制度が形式だけの状態でした。評価項目を現場向けに再設計し、年2回の面談を実施したところ、「初めて評価に納得できた」という声が多く上がりました。

【第3部】給与制度におけるキャリアパス要件の重要性

結論

給与制度は、キャリアパスの最終的な出口です。等級・評価があっても、給与に反映されなければ制度は機能しません。

解説

キャリアパス要件では、「昇給・処遇改善の仕組み」が明確であることが求められます。ここで重要なのは、

-

等級制度

-

評価制度

-

給与制度

を必ず連動させることです。

給与制度では、

-

等級別の基本給レンジ

-

評価結果による昇給幅

-

資格手当・役職手当

を整理します。

給与制度モデル

【等級×評価×給与の連動イメージ】

-

等級3+評価B → 年○円昇給

-

等級3+評価A → 年○円昇給

このように仕組みを見える化することで、職員は将来の収入をイメージできます。

給与制度が不透明な事業所では、

-

昇給理由が不明

-

将来不安が大きい

という状態になり、採用でも不利になります。

処遇改善加算との関係

処遇改善加算は、キャリアパス要件を満たすことで安定的に取得できます。給与制度と連動させることで、

-

加算原資の使途が明確

-

職員への説明が容易

といったメリットがあります。

Q&A

Q1:原資が限られていても導入できますか?

A:はい。昇給幅を小さく設定し、段階的に改善する方法があります。また「原資ありき」でそれに合わせた分配方法の仕組みをつくることが可能です。

Q2:一気に給与を上げないと不満が出ませんか?

A:将来の見通しを示すことで、納得感は大きく向上します。

筆者の実体験

給与制度を等級・評価と連動させた介護事業所では、「なぜこの給与なのか」が説明できるようになりました。その結果、職員の不満が減り、定着率が大幅に改善しました。

まとめ

キャリアパス要件は、単なる処遇改善加算の条件ではありません。等級制度・評価制度・給与制度を一体で設計することで、人材定着・育成・採用力強化を同時に実現できます。

クリニックの給与制度は、診療科の特性を無視して一律で設計すると、必ず無理が生じます。

ここでは、歯科・美容・内科それぞれの診療科特性を踏まえた給与モデル事例をご紹介します。

歯科クリニックの給与モデル事例|「職種別・技術差」を明確に反映

歯科医院は、

-

歯科医師

-

歯科衛生士

-

歯科助手・受付

と職種ごとの専門性が高く、給与制度の設計難易度が高い診療科です。

歯科医院で多い給与設計の課題

-

衛生士の給与差が感覚的

-

技術力と給与が連動していない

-

ベテラン衛生士の人件費が高止まりする

モデル給与設計の考え方

-

基本給+職務給(職種別)+評価給の三層構造

-

歯科衛生士は

-

スキルレベル(SRP、TBI、指導力など)

-

患者対応・チーム貢献

を評価軸に昇給設計

-

-

歯科助手・受付は

-

接遇

-

業務正確性

-

マルチタスク対応力

-

を評価項目に設定

歯科医院では、「資格+技術+行動」を切り分けて給与に反映することが、人材定着と人件費管理の両立につながります。

美容クリニックの給与モデル事例|「成果連動型」を慎重に設計

美容クリニックは、他診療科と比べて

-

自由診療

-

売上への意識が高い

-

成果報酬を求められやすい

という特徴があります。

美容クリニックで多い給与トラブル

-

インセンティブ偏重で職場がギスギスする

-

売上至上主義になりクレームが増える

-

成果が出ないスタッフが孤立する

モデル給与設計の考え方

-

基本給+固定評価給+成果インセンティブの設計

-

インセンティブは

-

個人売上だけでなく

-

チーム売上

-

リピート率・クレーム率

-

なども加味し、行き過ぎた成果主義を抑制

-

カウンセラー・看護師・受付で評価項目を分ける

美容クリニックの給与制度では、

「売上を追わせすぎない仕組み」を作ることが、ブランド価値維持と長期経営の鍵となります。

内科クリニックの給与モデル事例|「安定性」と「納得感」を重視

内科クリニックは、

-

保険診療中心

-

急激な売上変動が少ない

-

長期勤務スタッフが多い

という特徴があります。

内科クリニックで多い課題

-

昇給基準が不明確

-

年功序列になりがち

-

若手が将来像を描けない

モデル給与設計の考え方

-

等級制度+定期昇給+評価昇給を組み合わせる

-

看護師・医療事務それぞれに

-

業務習熟度

-

患者対応

-

医師・他職種との連携

-

を評価項目として設定

-

昇給額の上限を設定し、人件費をコントロール

内科クリニックでは、

「急激に上げない・下げない」安定型給与制度が、職場の安心感と定着率向上につながります。

診療科別給与制度に共通する重要ポイント

診療科が違っても、共通して重要なのは以下の3点です。

1.評価基準を言語化すること

2.人事評価制度と給与制度を連動させること

3.院長が説明できる設計にすること

給与制度は「作って終わり」ではなく、

クリニックの成長段階に合わせて見直す経営ツールです。

結論|クリニック経営を安定させる鍵は「給与制度の見える化」

クリニックにおける給与トラブル、スタッフの不満、離職の多くは、給与制度が曖昧なまま運用されていることが原因です。

給与制度は単に「いくら払うか」を決める仕組みではなく、スタッフの行動を方向づけ、人件費をコントロールし、経営を安定させる重要な制度です。

感覚的な昇給や場当たり的な手当支給を続けていると、短期的には問題がなくても、将来的に必ず経営リスクとして表面化します。

今後の人材不足時代を見据えると、体系的な給与制度の構築は必須といえるでしょう。

解説|なぜクリニックに給与制度が必要なのか

1.「なんとなく昇給」が人件費を圧迫する

多くのクリニックでは、

-

毎年なんとなく昇給している

-

長く勤めているから給与が高い

-

辞められると困るからベースアップした

といった理由で給与が決められています。

しかしこの方法では、

-

人件費率が徐々に上昇する

-

経営が苦しくなっても下げられない

-

頑張っている人とそうでない人の差がつかない

という問題が起こります。

給与制度を設計することで、「上げる理由」「上げない理由」を院長が説明できる状態を作ることが重要です。

2.給与はスタッフへの最も強いメッセージ

給与は、院長が意図せずとも

「何を評価しているのか」

「どんな行動を求めているのか」

をスタッフに伝えています。

例えば、

-

接遇を重視したい

-

チーム医療を大切にしたい

-

業務効率を上げたい

のであれば、それが給与制度に反映されていなければ意味がありません。

評価制度と連動した給与設計を行うことで、スタッフの行動は自然と院長の方針に近づいていきます。

3.給与制度がないと不公平感が生まれる

「なぜあの人の給料は高いのか」

「自分は何を頑張れば昇給するのか」

これが分からない状態は、スタッフにとって大きなストレスです。

不公平感は、モチベーション低下だけでなく、陰口・派閥・離職につながります。

給与制度を明文化することで、

-

納得感が高まる

-

説明責任を果たせる

-

院長とスタッフの信頼関係が強化される

という効果が期待できます。

4.小規模クリニックほど給与制度が重要

「スタッフが少ないから制度は不要」と考えがちですが、

実際には少人数の方が給与への不満は顕在化しやすいのが現実です。

一人の給与に対する不満が、

-

職場全体の雰囲気悪化

-

突然の退職

-

採用コスト増大

につながるケースは少なくありません。

だからこそ、規模が小さいうちから給与制度を整えることが経営安定につながります。

5.給与制度は「人件費管理」の武器になる

適切な給与制度は、

-

売上と人件費のバランス

-

昇給原資の明確化

-

将来の経営シミュレーション

を可能にします。

「儲かっているのに手元にお金が残らない」

という状態を防ぐためにも、給与制度は欠かせません。

Q&A|クリニック給与制度に関するよくある質問

Q1.給与制度を作ると人件費が上がりませんか?

A.正しく設計すれば、むしろ人件費は安定します。

昇給ルールを明確にすることで、無秩序なベースアップを防げます。

Q2.スタッフに反発されませんか?

A.一方的な変更は反発を招きますが、

制度の目的や考え方を丁寧に説明すれば、多くのケースで理解を得られます。

Q3.評価制度と給与制度はセットで必要ですか?

A.セットで考えることを強くおすすめします。

評価があって初めて、給与に納得感が生まれます。

Q4.今の給与を下げる必要はありますか?

A.基本的には「不利益変更」を避け、現状維持・調整給で対応する設計が一般的です。

筆者の実体験コメント|給与制度を整えると院長の悩みは激減する

これまで多くのクリニックで給与制度構築を支援してきましたが、

導入後に院長先生が口をそろえておっしゃるのが、

**「給与の話をするのが怖くなくなった」**という言葉です。

制度導入前は、

-

昇給のたびに悩む

-

説明に自信が持てない

-

不満を言われると感情的になる

という状態でした。

しかし給与制度を整えることで、

「制度に基づいて説明できる」

「感情ではなくルールで判断できる」

ようになります。

給与制度は、スタッフを管理するためのものではありません。

院長が経営者として冷静な判断をするための仕組みです。

人材確保が難しい今だからこそ、クリニック給与制度の整備は避けて通れないテーマといえるでしょう。

厚生労働省は14日に介護保険最新情報Vol.1461を発出した。インフレ対応や災害対策として介護現場に支給する今年度の補正予算による補助金について、交付要綱・実施要綱を周知した。

介護施設向けには、給食コスト・食材料費の高騰を考慮した支援に加えて、災害発生を想定した設備・備品の購入などに対する補助が用意された。

補助額は定員1人あたり合計で2万4000円となる。厚労省は支給要件や申請手続きなどの相談を受け付ける専用の電話窓口も開設した。

今回の要綱によると、物価高の中でも栄養バランスの取れた食事の提供を維持するための支援として、定員1人あたり1万8000円の補助金が支給される。

対象は特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、ショートステイなど。補助金の使途は主に食材料費となる。

あわせて、災害時のサービス継続、避難対応に向けた設備・備品の購入費なども補助される。介護施設の場合、こちらの補助額は定員1人あたり6000円と定められた。

補助対象の例としては、衛生用品や医療用品、飲料水・食料品、ポータブル発電機、冷暖房機、簡易トイレなどがあげられている。このほか、夏の猛暑対策や利用者・職員の環境改善につながる設備・備品なども対象に含まれる。

この補助金の実施主体は都道府県。原則として、法人本部などが複数施設をまとめて対応する一括申請も可能だ。

実際の申請受け付け期間や提出様式といった手続きの詳細は、各都道府県から示される案内を確認する必要がある。厚労省は施策の早期実施を働きかけており、事業者は各自治体の情報を注視しておく必要がありそうだ。

厚労省は今回、補助金の円滑な支給に向けて専用の電話相談窓口(050-6875-3573)を設置した。ルールの詳細は都道府県ごとに異なってくるケースがあるものの、補助金の概要などについて質問に答える体制を整えている。

厚生労働省は14日、今年度の補正予算に盛り込んだ介護事業所・施設向けの新たな補助金について、交付要綱や実施要綱を周知した。インフレ対応や災害対策などの支援策。介護保険最新情報Vol.1461で伝えている

今回、居宅介護支援事業所も対象とされた。厚労省はガソリン代などの高騰はもとより、ケアマネジャーが災害級の危険な猛暑や豪雨、豪雪といった過酷な環境下でも働いていることに着目。地域内を移動する負担に配慮した措置を講じる。

補助額は1事業所あたり20万円。支給要件や申請手続きなどの相談を受ける専用の電話窓口(050-6875-3573)も開設された。今回の要綱によると、居宅介護支援の補助金は事業所の規模にかかわらず一律で支給される。

補助金の使途は、移動の経費や環境改善を図る備品の購入費などが対象。例えば燃料費、有料道路の通行料に加え、ネッククーラーや冷感・防寒ポンチョ、熱中症対策ウォッチ、スポットエアコン、サーキュレーターなどの購入費があげられている。

今回、居宅介護支援事業所も対象とされた。厚労省はガソリン代などの高騰はもとより、ケアマネジャーが災害級の危険な猛暑や豪雨、豪雪といった過酷な環境下でも働いていることに着目。地域内を移動する負担に配慮した措置を講じる。

補助額は1事業所あたり20万円。支給要件や申請手続きなどの相談を受ける専用の電話窓口(050-6875-3573)も開設された。

今回の要綱によると、居宅介護支援の補助金は事業所の規模にかかわらず一律で支給される。

補助金の使途は、移動の経費や環境改善を図る備品の購入費などが対象。例えば燃料費、有料道路の通行料に加え、ネッククーラーや冷感・防寒ポンチョ、熱中症対策ウォッチ、スポットエアコン、サーキュレーターなどの購入費があげられている。

厚生労働省は14日に介護保険最新情報Vol.1461を発出し、インフレ対応や災害対策などを目的に介護現場に支給する今年度の補正予算による補助金について、交付要綱・実施要綱を周知した。

訪問介護や通所介護といった在宅サービスには、ガソリン代などの物価高騰に加えて、災害級の危険な猛暑や豪雨、豪雪といった過酷な環境下での移動の負担を考慮した支援が用意された。

補助額は1事業所あたり最大で50万円にのぼる。厚労省は支給要件や申請手続きなどの相談を受け付ける専用の電話窓口(050-6875-3573)も開設した。

今回の要綱によると、訪問介護の場合、補助額は事業所の規模(月間の訪問回数)などに応じて20万円から50万円とされた。同一建物減算が適用されるような集合住宅に併設された事業所は一律20万円となる。

通所介護の場合、利用者の規模(月間の延べ利用者数)に応じて20万円から40万円の補助金が支給される。

月間の訪問回数や延べ利用者数は、昨年4月サービス提供分から9月サービス提供分までの平均で判断する決まりとされた。このほか、訪問看護や定期巡回・随時対応サービス、小規模多機能などにも1事業所あたり20万円が支給される。

補助金の使途は、移動に伴う経費や環境改善を図る備品の購入費などとされた。対象例としては燃料費、有料道路の通行料に加え、ネッククーラーや冷感・防寒ポンチョ、スポットエアコン、サーキュレーター、スタッドレスタイヤなどの購入費があげられている。

このほか、災害発生時のサービス継続を想定した備品の購入費なども補助される。ポータブル発電機や簡易トイレ、飲料水・食料品、衛生用品などが対象だ。

この補助金の実施主体は都道府県。原則として、法人本部などが複数事業所をまとめて対応する一括申請も可能とされている。

実際の申請受け付け期間や提出様式といった手続きの詳細は、各都道府県から示される案内を確認する必要がある。厚労省は補助金の早期支給を働きかけており、事業者は各自治体の情報を注視しておく必要がありそうだ。

保育業界に特化した人材サービスを展開する株式会社アスカ(本社:群馬県高崎市、代表取締役会長:加藤秀明)が運営するスカウト型採用サービス「保育士スカウト」は、登録保育施設数が20,000件を突破いたしました。

これは、全国の保育園・幼稚園・認定こども園等の約半数にあたる施設が本サービスを利用していることを示しており、保育業界における採用手法の新たな選択肢として広く浸透しています。(注1)

(注1)こども家庭庁「保育所等関連状況とりまとめ(令和7年4月1日)」より 全国の保育所等数は39,975か所

深刻化する保育士不足と、採用のミスマッチという課題

少子化が進む一方、共働き世帯の増加などを背景に保育ニーズは高止まりしており、保育士不足は全国的な社会課題となっています。その中で、採用後のミスマッチや早期離職は、現場の負担増や保育の質低下につながる要因として長年課題視されてきました。

「保育士スカウト」は、こうした課題に向き合い、施設から保育士へ直接アプローチできるスカウト型の採用支援サービスとして誕生しました。

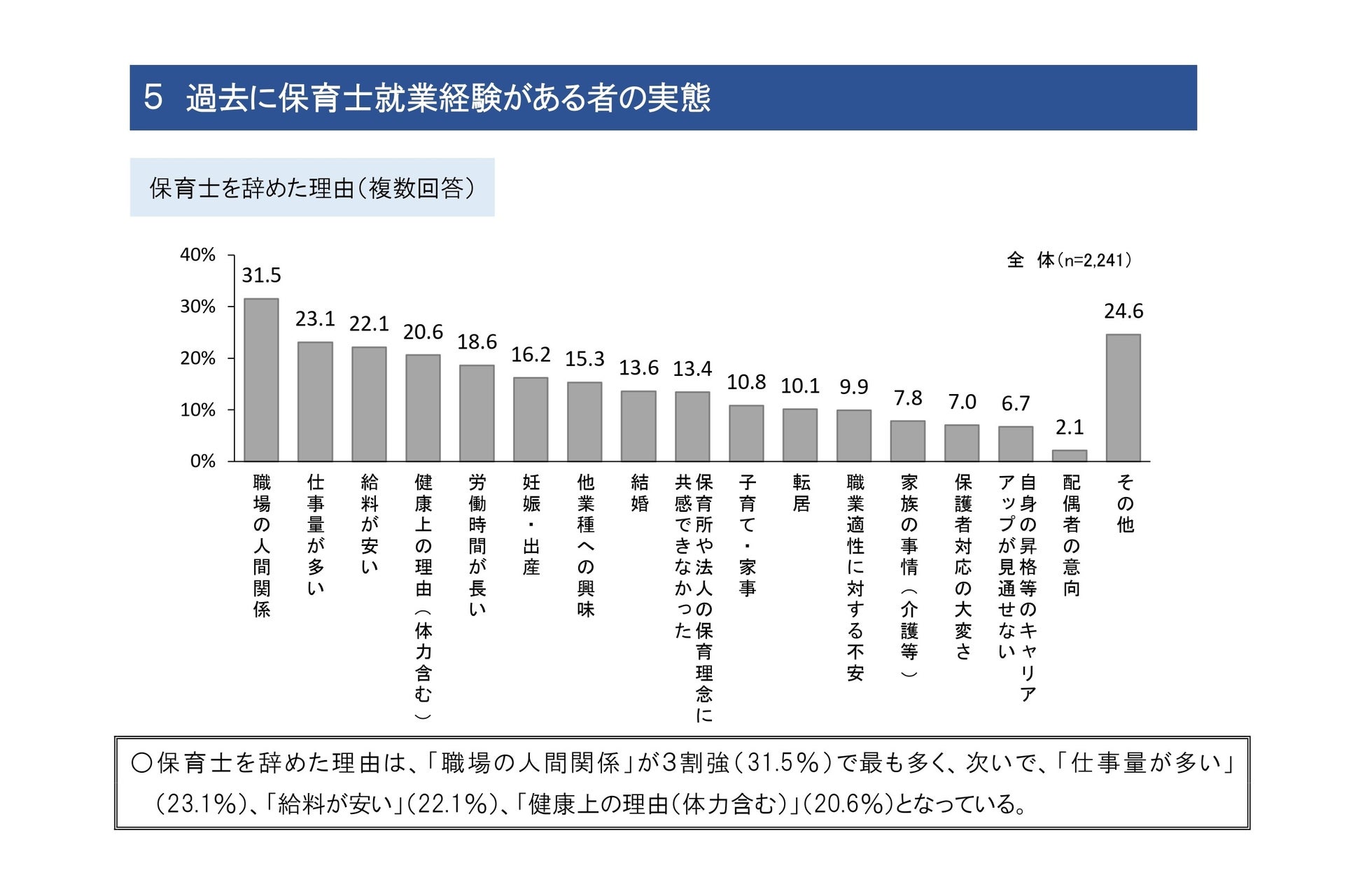

東京都福祉保健局の調査では、保育士の離職理由として「職場の人間関係」が最も多く報告されています。これに加え、業務量や給与、勤務時間といった労働条件のミスマッチも大きな要因です。こうした早期離職を防ぐためには、採用の段階で園と求職者が互いの理念や実態を深く理解し合い、納得感を持って入職することが不可欠といえます。

「人を待つ採用」から「想いを届ける採用」へ

本サービスでは、施設が保育方針や職場環境、想いをプロフィールとして発信し、それに共感した保育士と直接つながることができます。求人票だけでは伝わりにくい園の魅力を可視化できる点が特長で、条件面だけでなく価値観や働き方を重視したマッチングを実現し、事前に理解を深めることで入職後のミスマッチを防ぐことが可能です。

また、保育業界に精通した専任コーディネーターが、導入時の初期設定から効果的な運用までを一貫してサポートしており、スカウト型採用の経験がない施設でも、円滑かつ効果的に利用できるサポート体制を整えています。

利用拡大の背景にある、現場目線のサービス設計

登録施設数が20,000件を突破した背景には、

・保育に特化したサービス設計

・全国21拠点による地域密着型サポート

・採用後の定着まで見据えた伴走支援

・従来の3分の1以下の価格設定(※一般的な人材紹介との比較)

といった、現場目線を重視した取り組みがあります。

こうした姿勢が評価され、全国の多くの保育施設に選ばれています。

また、自治体からの依頼も年々増加しており、導入の手軽さや安定した人材確保の面で高い評価をいただいております。

株式会社アスカは今後も、保育士不足の解消と保育の質向上を目指し、採用支援にとどまらず、「人が定着し、選ばれる園づくり」を支える存在としてサービスの進化を続けてまいります。

サービス概要

サービス名:保育士スカウト

内容:保育業界に特化したスカウト型採用支援サービス

対象:保育園・幼稚園・認定こども園・療育施設 ほか

URL:https://www.hoikushiscout.com/

介護事業所の経営において、処遇改善加算は人材確保・定着を左右する極めて重要な制度です。一方で、「制度が複雑でよく分からない」「正しく配分できているか不安」「毎年の書類作成が負担」という声も多く、現場では悩みの種になっています。

本記事では、介護専門社労士の立場から、処遇改善加算に関する代表的なお悩みとその解決策を分かりやすく解説します。

処遇改善加算とは?改めて制度の全体像を整理

処遇改善加算(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算を一本化した新加算)は、介護職員の賃金改善を目的として国が設けた制度です。

加算を取得することで介護報酬が上乗せされ、その財源を使って職員の給与や手当を引き上げることができます。しかし、取得には以下のような要件があります。

-

賃金改善計画書の作成・提出

-

キャリアパス要件の整備

-

職場環境等要件への対応

-

実績報告書の提出

これらを正しく運用しなければ、返還リスクや指導・監査での指摘につながります。

よくあるお悩み①「職員への配分ルールが難しい」

「誰に、いくら、どのように配分すればいいのか分からない」という相談は非常に多いです。

処遇改善加算は、全額を職員の賃金改善に充てることが原則ですが、配分方法は事業所ごとに設計可能です。ただし、次の点には注意が必要です。

-

特定の職員だけに極端に偏らない

-

職種間・雇用形態間の説明がつく配分

-

就業規則・賃金規程との整合性

介護専門社労士は、トラブルになりにくく、かつ職員の納得感を高める配分設計をサポートします。

よくあるお悩み②「キャリアパス要件をどう整備すればいい?」

処遇改善加算では、キャリアパス要件が重要なポイントです。

-

昇給の仕組みが曖昧

-

評価制度が存在しない

-

形だけの規程になっている

このような状態では、加算取得はできても制度として機能していないケースが多く見られます。

介護専門社労士は、

-

小規模事業所でも無理のない評価制度

-

実務に沿ったキャリア段位設計

-

職員に説明できるシンプルな仕組み

を構築し、「加算のためだけの制度」から「人材定着につながる制度」へと改善します。

よくあるお悩み③「毎年の書類作成・報告が大きな負担」

処遇改善加算は、取得して終わりではありません。

毎年、計画書・実績報告書の提出が必要で、内容の整合性も厳しくチェックされます。

-

前年との数字が合わない

-

賃金改善額の計算が複雑

-

担当者が退職して引き継げない

こうした問題が積み重なると、現場の事務負担が限界に達します。

介護専門社労士に依頼することで、

-

書類作成の外注

-

行政対応の一本化

-

監査を見据えた帳票管理

が可能となり、現場は本来のケア業務に集中できます。

よくあるお悩み④「職員にうまく説明できず不満が出る」

処遇改善加算は、職員の関心が非常に高い制度です。

説明不足や誤解があると、

-

「思ったより給料が上がらない」

-

「不公平だ」

-

「本当に加算はもらっているのか」

といった不満につながります。

介護専門社労士は、職員向け説明資料の作成や説明方法のアドバイスも行い、労使トラブルを未然に防ぎます。

介護専門社労士に相談するメリットとは

処遇改善加算は、制度理解・労務管理・賃金設計・行政対応が密接に絡み合う分野です。

介護業界に精通した社労士だからこそ、

-

加算取得と労基法の両立

-

監査リスクを下げる運用

-

人材定着につながる制度設計

をワンストップで支援できます。

処遇改善加算を「単なる手当」から「経営戦略」へ

処遇改善加算は、正しく活用すれば

採用力強化・離職率低下・組織力向上につながる強力なツールです。

「何となく対応している」「毎年不安を抱えている」という事業所こそ、

一度、介護専門社労士に相談してみてはいかがでしょうか。

制度を“守り”ではなく、“攻め”に使うことが、これからの介護経営には求められています。

介護事業所のご相談で、私たち介護専門社労士が最も多く受けるテーマの一つが

「問題社員への対応」です。

-

注意しても改善しない職員がいる

-

他の職員から不満が噴出している

-

辞めさせたいが、トラブルが怖い

こうした悩みを抱えながらも、

「介護業界は人手不足だから…」

「強く言うと辞められてしまう…」

と対応を先送りにしてしまうケースが非常に多いのが実情です。

しかし、問題社員を放置することこそが最大の経営リスクです。

本記事では、介護事業所の労務トラブルを数多く支援してきた介護専門社労士の視点から、

実際によくある事例と、法的にも安全な対応方法を解説します。

介護専門社労士が見る「問題社員」が生まれる本当の原因

介護事業所で問題社員が生まれる背景には、次の共通点があります。

-

就業規則が形骸化している

-

指導が場当たり的・感情的

-

管理者が労務リスクを理解していない

多くの場合、**職員個人だけの問題ではなく、事業所側の“仕組み不足”**が原因です。

【事例①】指示に従わず、チームケアを乱すベテラン職員

よくある相談内容

「経験は長いが、管理者の指示を聞かず、若手と衝突する職員がいる」

介護専門社労士の実務事例

訪問介護事業所で、ベテラン職員Aが業務改善の指示を拒否。

「自分のやり方が正しい」と主張し、若手職員が次々に退職。

社労士視点での対応ポイント

-

抽象的な注意ではなく、具体的な行動改善指示

-

指示・面談内容を必ず記録

-

就業規則の服務規律と結び付けて指導

👉「性格の問題」として放置すると、使用者側の管理責任が問われます。

【事例②】遅刻・欠勤を繰り返す職員への対応失敗例

よくある相談内容

「注意はしているが、口頭注意だけで改善しない」

介護専門社労士の実務事例

職員Bが月数回の遅刻を繰り返すが、管理者が強く言えず放置。

結果、他職員の不満が高まり職場環境が悪化。

社労士視点での対応ポイント

-

遅刻・欠勤は回数・日時を客観的に記録

-

口頭注意 → 書面注意 → 懲戒という段階対応

-

「忙しいから仕方ない」は法的には通用しない

【事例③】利用者・家族からのクレームが多い職員

よくある相談内容

「クレームは多いが、本人は問題ないと言っている」

介護専門社労士の実務事例

職員Cに対するクレームが複数発生。

管理者が遠慮して曖昧な注意に留めた結果、クレームが増加。

社労士視点での対応ポイント

-

クレームは感情論にせず事実ベースで整理

-

改善指導と再発防止策を明確化

-

指導記録がないと、後の対応が極めて不利

【事例④】パワハラ気質の職員を放置した結果…

よくある相談内容

「本人は指導のつもりだが、周囲が萎縮している」

介護専門社労士の実務事例

ベテラン職員Dの言動が原因で新人が短期離職。

結果、事業所がハラスメント配慮義務違反を問われかけた。

社労士視点での対応ポイント

-

ハラスメントは「本人の認識」は関係ない

-

放置すると事業所の責任になる

-

第三者(社労士)介入で冷静な対応が可能

介護専門社労士が警告する「絶対にやってはいけない対応」

-

感情的に叱る

-

その場しのぎの注意

-

記録を残さない

-

いきなり解雇を検討する

これらはすべて、不当解雇・パワハラ訴訟リスクを高める対応です。

問題社員対応の正しい流れ【介護専門社労士の実務手順】

-

事実確認と記録

-

就業規則との照合

-

段階的な指導・注意

-

改善機会の付与

-

専門家への早期相談

この順序を守ることで、「辞めさせたいが辞めさせられない」状態を防ぐことができます。

介護専門社労士に相談するメリット

-

問題社員対応の戦略設計

-

注意指導書・面談記録の作成支援

-

就業規則・懲戒規定の整備

-

解雇・退職勧奨時のリスク回避

現場でよく聞く言葉は、

**「もっと早く社労士に相談すればよかった」**です。

まとめ|介護事業所の問題社員対応は「我慢」ではなく「仕組み」

介護事業所の問題社員対応は、

個人の忍耐や経験だけで解決できるものではありません。

-

ルール

-

記録

-

正しい手順

これを整えることが、職員と利用者、そして経営者自身を守ることにつながります。

▶ 介護専門社労士による問題社員対応サポート

当法人では、介護業界に特化した社労士として、

問題社員対応・就業規則整備・労務トラブル予防を一貫して支援しています。

「この対応で大丈夫?」と感じたら、早めにご相談ください。