コラム

A 労働基準法41条の除外規定として、労基法上の管理監督者は深夜業務を除く、労働時間に関する規定は適用されないと定めています。まずは、労基法上の管理監督者とはどのよう方を指すのかを確認しておきたいと思います。ここでいう、「管理監督者」とは下記の要件を全て満たす方を指します。

1,人事権を持ち、事業経営にも参加している(ここでいう人事権とは、いわゆる異動を含む人事権で、人事評価しているだけでは不十分)

2,自分自身の勤務時間について自由裁量が認められている

3、一般社員と比べて、十分な報酬を得ている

これらの3点を、勤務の実態として適用されている必要があります。単に役職名では判断できません。つまり休日、時間外労働の規制をうけない「管理監督者」に該当するかどうかは、具体的な権限や給与、勤務実態で判断が必要ということになります。

例えば、多くの介護事業所ではシフト勤務で勤怠管理を行っていますが、常態として勤務シフトに入っている働き方をしているような管理者がいた場合、勤務時間の自由裁量がないと判断され、管理監督者ではなく、一般社員とみなされる可能性もあります。

先ほど、管理監督者に該当するか否かを判断するときに、単に役職名での判断ではなく、勤務の実態で判断しなければならないとしましたが、多くの介護事業では職責(役職)で、それを判断している場合が多い上に、介護保険制度における「管理者」と労基法における管理監督者を混同してしまうケースもあるので注意が必要です。一般的には、理事長、社長、施設長、事業所長、事務長くらいまでの立場の方がそれに該当するケースが多いと考えられます。もし、それ以下の役職の方(例えば、主任、副主任やリーダー等)を管理監督者の扱いにして残業代などを支給していない場合は、一度、その方の業務や給与の実態を確認してみる必要があると思います。その結果、管理監督職に該当しない方に、残業手当等を支給していない場合には、労基署からは残業代未払いの扱いとして、「3年間分を遡及して」支払うといった是正勧告を受けるリスクがあります。

2,また、管理監督者には残業代は支給されませんが、勤務時間管理自体は必要となります。これは、給与計算上の必要性ではなく、管理監督者の健康管理の問題によるものです。管理監督者はその責任の重さから、過重労働になってしまうケースは相変わらず多く、それが深刻化するとメンタル疾患につながる場合も見られます。従って、経営者や人事担当者は

管理監督者の労働時間には常に注意を払い、管理監督者の健康管理に十分注意することが重要です。

3,さて、今回ご質問のあった管理監督者における遅刻・早退・欠勤に関する給与の扱い

についてですが、その方が管理監督者に該当することを前提とした場合に、先述の要件

の「勤務時間の自由裁量」の点が問題になります。

つまり、管理監督者は勤務時間に裁量が認められていることから、始業時刻から遅れて

出社(遅刻)しても給与減額扱いにはなりませんし、また終業時刻より遅くなっても残

業手当はつかないことになります。

ただ、欠勤の扱いにつきましては、管理監督者であっても「就業義務」自体はありますので、その義務が果たされない場合に該当すると判断され、給与も欠勤控除として減額することになります。

⇒社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

A ハラスメントの問題は、事実の深刻さや結果によっては行為者だけでなく、使用者(医療機関)の責任も問われます。使用者の安全配慮義務、損害賠償責任、結果によっては刑事責任まで問われるケースもあります。

詳細

使用者には、従業員が安全で、健康に働くことができるように配慮する義務があります。この義務は「安全配慮義務」といい、労働契約法5条に定めています。

労働契約法5条 「使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保し、労働することが出来るよう、必要な配慮をするものとする。」

労働契約法には罰則はありませんが、使用者が安全配慮義務を怠り、労働者に損害が発生した場合、使用者は労働者に民事上の不法行為として損害賠償義務をおいことになります。

いじめ・いやがらせ行為は不法行為として、損害賠償責任を負う可能性があります。(民法709条)。パワハラを行ったものだけでなく、医療機関がそれを放置していれば、病院は使用者責任(民法715条)を問われることもあります。さらにパワハラ行為の程度によって、パワハラ行為者は、暴行・傷害、脅迫といった刑法上の処罰対象になることもあります。

医療機関が安全配慮義務違反に問われないためには、院内でパワハラ行為が問題になった場合、問題を放置せず、当事者や関係者から事情聴取を行うなど迅速に対応し、今後発生しないような対応が必要になります。また関係者に精神的なケアの措置も必要になります。

ハラスメントの問題が発生しないように、定期的に管理者研修を実施するなど、日頃から「予防」の措置を講じることが重要です。

⇒クリニック・医療業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

<人材募集に課題がある>と感じている

クリニックの割合とは?

シャープファイナンスで実施した、医科・歯科クリニックへのアンケートでは、約37%のクリニックで、【人材募集】に課題があると回答を頂いています。

アンケート実施期間:2022/10/01~2023/09/30 回答総数:1,612

また、生産活動の中心にいる、15歳以上、65歳未満の人口である生産年齢人口は、1995年の8,716万人をピークに減少が続いており、将来的にも減少していくことが予想されています。

そのため現況においては、人材の安定確保は非常に困難な事であると、きちんと認識した上で事業を運営していく必要があります。人材の確保が困難である以上、クリニックに限らず、ライバルである他のクリニックよりも魅力的な条件や職場環境をアピールすることが必須となっています。

<ポイント1>理想の人材像をイメージしよう

スキルやビジョン、働き方など現在の職場環境を踏まえて、これから募集を行うにあたり人材に何を求めるのか、理想の人材像を具体的にイメージしてみましょう。また頭の中でイメージ化するだけでなく、実際に文字に書き起こしてみることも重要。理想を言語化していくことが大事といえるでしょう。

理想の形を定めてから採用をスタートすることで、人材を選ぶ場面において、許容範囲としてどの条件なら譲れるか/譲れないかという判断軸が明確になっていくことでしょう。

<ポイント2>クリニックHPをアップデート!

求職者にとって、事業者のホームページは命ともいえる大事なもの。

特に最低限押さえておきたい内容を見てみましょう。

・理念、目指す姿とは?

求職者は、「これから自分が働く組織が、どのような場所を目指して運営しているのかを知った上で応募したい」と思っています。応募するか/しないかの判断をする大事な検討材料になるでしょう。

・院長のプロフィールは必須!

今後上司になる院長がどのような人物なのか、求職者は気になるところ。

そこで院長先生の写真付きでHPにプロフィールを掲載しましょう。それに合わせて、仕事に係わる経歴だけでなく、趣味、家族構成など、プライベートに関する情報を掲載することがベスト。より親近感を感じてもらうことができます。

・院内風景は裏側の写真も載せよう

受付や診察室の写真を掲載しているホームページはよく見かけますが、いまだに従業員通用口、休憩室の写真を掲載しているクリニックは少ないものです。

特に女性が多い職場のクリニックである場合、表に見える部分だけでなく、裏側も見せることが、裏表のない組織であるという印象を与えて好印象に映るでしょう。

InstagramなどのSNSを運用されていて、日常を紹介されているようなクリニックであれば、アカウントのIDなども掲載しておくと有効でしょう。

<ポイント3>ライバルを知る

都心部のクリニックと地方のクリニックで求人条件がちがうのは当然です。

相場を知るためにも近隣のクリニックでどのような条件で求人が出ているのか、まずは見てみましょう。その時には、給与面の条件だけでなく、通勤のしやすさ、周辺環境など、できるだけ多角的に比較することが大事。

例えば、自院が駅から少し距離がある場合、全く同じ採用条件であれば、電車で通勤する求職者は通勤がしやすい駅前の立地を選択するかもしれません。しかし従業員用の駐車場があればどうか、自転車通勤ができるような環境があればどうか、など人によっては時にその条件が強みになることもあります。

自院の強みと共に考えてみましょう。

<ポイント4> 事実をありのままに。互いにミスマッチを防ごう

せっかく採用ができたとしても、求人票と現実のギャップがあるとすぐに辞めてしまいます。より良い採用条件をアピールしようと思って、(嘘とまでは言えないですが)実際より少しオーバーなことを記載することもあるでしょう。

しかし、それで採用が出来たとしても、結果的にすぐに辞められてしまうと、長期的に働いてもらうべく教育についてくれた既存スタッフのモチベーションも気になるところ…..。

定量的で数値化できる事は事実をありのままで記載しましょう。定性的で数値化できない事は80%くらいの表現でたとえると、ギャップが生まれにくくなるでしょう。とはいえ、条件として少しでも有利なものがあればすべて書くスタンスで臨むことをおススメします!

<ポイント5>自院の組織は健全か? 求人票作成で振り返ってみよう

クリニックという少数精鋭の組織のなかでは、上司である院長の考え方が職場の雰囲気に直結するもの。規模が大きい一般企業であれば、異動や配置換えを願い出ることで働く環境を変えられますが、小さな組織であるクリニックの中ではそうはいきません。

働く環境を変えたければ「退職」を決断するしかないのです。そのため、安心して長く働きたいと思える雰囲気作りや、スキルアップに繋がる経験、給与面での満足感など、日々多方面への配慮が必要となります。

求人票の作成をすることで、そもそも普段から従業員満足度を意識した言動や仕組み作りができているかどうか、自院の組織やスタッフが働く環境について今一度振り返るきっかけにも繋がるはずです。

人材不足の中での採用。意識すべきこと

大前提として人口は減少していて、働き手となる世代人口も明らかに減少しています。今後もますます減少していく事を今一度認識しておく必要があります。

そういった環境を理解することが出来れば、人を集める為には今何をすべきか、自ずと見えてくるでしょう。人が集まる求人票を目指すことは、患者さまが集まるクリニックを目指すことと同じです。

人が集まる求人票を目指して、できることから始めてみましょう。(参考:Medical LIVESコラム )

⇒クリニック・医療業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

こども園に「爆弾をしかけた」と書いた脅迫文を置いて園の業務を妨害したとされる保育士の女の初公判が25日、地裁岩国支部であり、女は起訴内容を認めました。「発表会の出し物の完成度をあげるため、準備の時間が欲しかった」と犯行動機を明かしました。

威力業務妨害の罪に問われているのは、市職員の保育士の女です。

起訴状などによりますと、女は去年11月10日朝、勤務していたこども園の正門に「爆弾を仕掛けたナリ」などと書いた紙を置き、園を休園させて業務を妨害したとされます。

地裁岩国支部で開かれた初公判で、女は起訴内容を認めました。

検察側は冒頭陳述で「発表会の予行練習で披露する出し物の完成度を上げないといけないという焦りや不安を感じ、予行練習を先延ばしにして準備をしたいと思うようになっていた」と犯行に至るいきさつを明らかにしました。しかし予行練習が延期にならなかったため、3日後にもう一度「今度は本当に仕掛けた」などと書いた脅迫文を園内に置いたということです。

女は「仕事を持ち帰り、土日や睡眠時間を削って発表会の準備をしていたが、期待されるレベルに完成度を上げられるか不安がぬぐえなかった」と話しました。

検察側は懲役1年を求刑して審理を終えました。(TBSニュースより)

厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、感染症や自然災害を想定した業務継続計画(BCP)を策定していない介護施設・事業所に対する基本報酬の減算を導入する。

22日、社会保障審議会に具体策を諮問。「了承する」との答申を受け、これを正式に決定した。今年度内に告示する。

感染症と自然災害、どちらか一方のBCPを策定していない場合に減算を適用する。対象は福祉用具販売、居宅療養管理指導を除く全サービス。ただ、その減算幅と経過措置はサービスによって異なる。

減算幅は以下の通り。施設系、居住系サービスが相対的に高く設定された。

2024年度介護報酬改定|業務継続計画未実施減算《新設》

施設系・居住系サービス=所定単位数の3%

その他のサービス=所定単位数の1%

=要件=

下記の基準に適合していない場合。

◯ 感染症の発生を想定したBCP、自然災害の発生を想定したBCPを策定すること

◯ 策定したBCPに従って必要な措置を講じること

経過措置は来年度末(2025年3月31日)までの1年間。この期間中に限り、感染症の予防・まん延防止の指針の整備、自然災害に関する具体的計画の策定を行っていれば、減算は適用されない。これを行っていなくても、訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援は減算が適用されない(介護ニュースより)

⇒BCP(業務継続計画)作成研修(通所介護・訪問介護・居宅介護) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

来年度の介護報酬改定をめぐり、厚生労働省は新たな基本報酬や加算の単位数、算定要件など全容を決めた。

22日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)に提案し、大筋で了承を得た。今年度内に告示する。

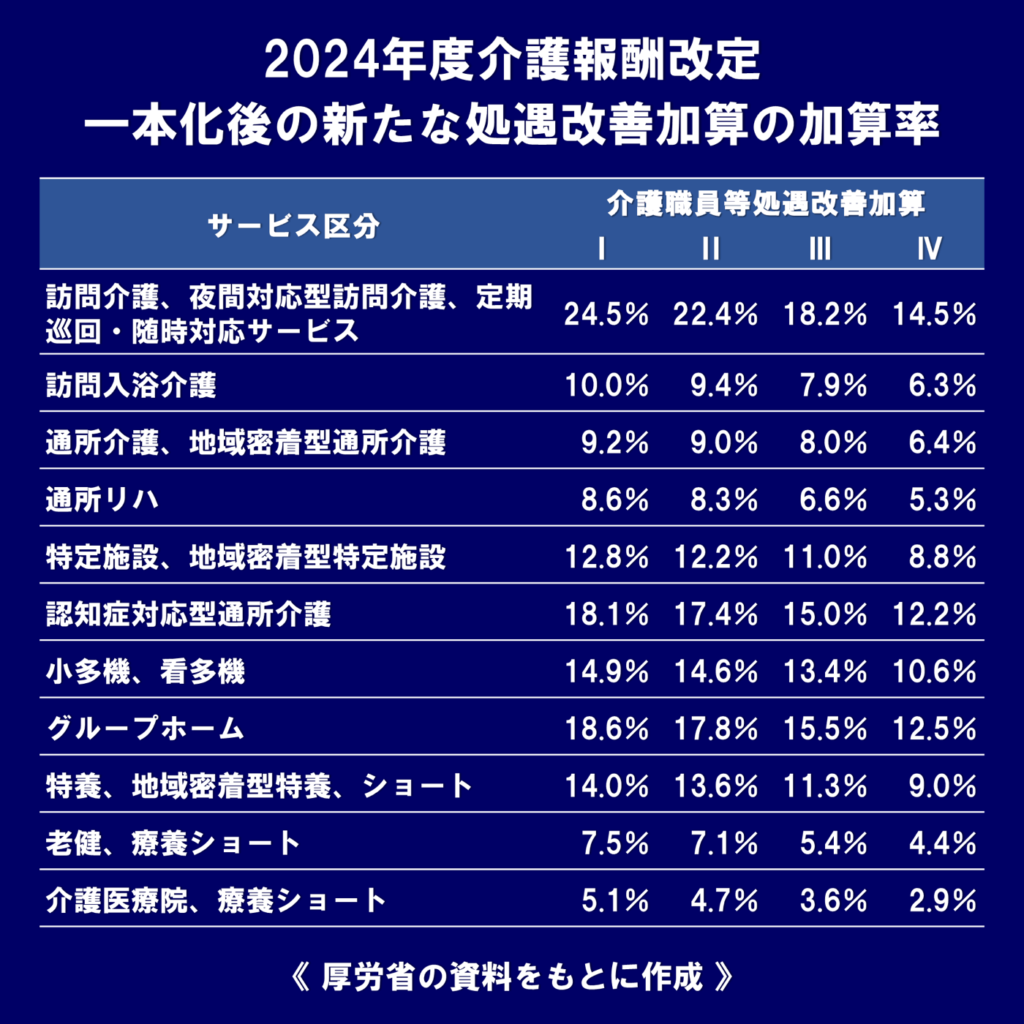

既存の3加算(*)を一本化して新設する「介護職員等処遇改善加算」について、サービスごとの加算率を明らかにした。最大の課題の人手不足が緩和へ向かうよう、介護報酬のプラス改定の財源を使って現行より高く設定した。施行は6月1日。

* 既存の3加算=処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ加算を指す。

新たな加算率は以下の通り。働いている介護職員の人数などに基づいて設定されたもので、訪問系サービスが最も高くなっている。最大で24.5%。

厚生労働省は22日、来年度の介護報酬改定に向けた協議を重ねている審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)を開き、各サービスの新たな基本報酬を明らかにした。

審議会はこれを了承したが、複数の委員が訪問介護の基本報酬を引き下げることに異論を唱えた。

《関連記事》【介護報酬改定】厚労省、訪問介護の基本報酬を引き下げ 新たな単位数を発表

「驚くばかりだ。訪問介護は人材不足が最も深刻で、事業者の倒産や休廃業なども増えている。サービスが十分に使えないという悲鳴も聞こえてくる」

認知症の人と家族の会の鎌田松代代表理事は、こう懸念を表明。日本介護福祉士会の及川ゆりこ会長は、「これから在宅介護を充実させていく必要があり、その中で訪問介護は非常に重要なサービスのはず。極めて遺憾」と不満を隠さなかった。

◆「処遇改善加算の拡充とセットで評価を」

厚労省は訪問介護の基本報酬を引き下げた理由について、「様々な要素を考慮してメリハリをきかせた」と説明。特に2点を明示的にあげた。

1つは経営状況。昨年11月に公表した直近の「経営実態調査」の結果を踏まえた。訪問介護の利益率は7.8%で、全サービス平均の2.4%を大きく上回っていた。

もう1つは、介護職員以外の職種の処遇改善を進める必要があることだ。訪問介護は一般的にほぼ介護職員のみで運営される。このため、基本報酬の引き上げに充てる限られた財源を配分する対象にならなかったという。

厚労省は会合で、介護職員の賃上げを具体化する処遇改善加算の一本化・拡充などにより、目下のホームヘルパーの不足に対応していくと強調。訪問介護の加算率(*)を最上位で24.5%まで高めるとし、「基本報酬だけでなく、処遇改善加算の一本化・拡充もあわせて評価して頂きたい。多くの事業所がこれを確実に算定できるよう後押ししていく」と理解を求めた。

* 訪問介護|一本化後の処遇改善加算の新たな加算率

介護職員等処遇改善加算(I)= 24.5%

介護職員等処遇改善加算(II)= 22.4%

介護職員等処遇改善加算(III)= 18.2%

介護職員等処遇改善加算(IV)= 14.5%

◆「訪問介護がなくなると破綻する」

これに対し、連合の小林司生活福祉局長は、「基本報酬を下げてサービスの持続可能性が担保されるのか心配だ。訪問介護の現場で働く人、これから目指そうとする人に誤ったメッセージを送ってしまう」と問題を提起した。

また、民間介護事業推進委員会の稲葉雅之代表委員は、集合住宅に併設されている事業所とそうでない地域の事業所とでは経営状況が大きく異なると指摘。「基本報酬の一律の引き下げは理解に苦しむ。より細かい分析に基づいて施策を講じるべきだ。撤退を余儀なくされる事業所が出てしまう」と主張した。

このほか、日本医師会の江澤和彦常任理事は、「今後、どのような影響が生じるかしっかりとみていく必要がある。在宅医療も訪問介護があって初めて継続できる。訪問介護がなくなると容易に破綻する」と危機感をあらわにした。(介護ニュースより)

⇒介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

Q 職員の定着率が悪いなと感じていた時、辞めていくある職員が「私、Aさんが怖くてやめるんです」と教えてくれました。どうやらA職員は、利用者にいじめや嫌がらせをしていたようなのです。A職員の行動は一般職員にも有名らしいのですが、管理者には一切のその情報があがってきませんでした。辞める職員の密告であることがA職員にわかれば、辞めて後もその職員に何をしてくるかわからないので、内緒にしてほしいと言ってきています。でもそのままにしていたら、退職者が続出だけでなく施設の信用にも関わります。どのように指導したらよいでしょうか。

A、事実を確認したうえで、服務規律にそって指導や制裁を検討しましょう。

退職者が辞めるときの本音は「辞めるのだから自分はもう関係ない」とか「辞めるときには問題を起こしたくない」という心理状態が働きますので、黙って身を引く社員は多いものです。なかには今回のように、残される社員のために、とか自分にしか言えないことだから、ということで教えてくれる社員もいますので、これは大変ありがたいものです。

まずは、問題社員の行動が、退職者の言ったとおりなのかを確認する必要があります。一人だけの意見の場合にはどれだけ信ぴょう性あるかは、わかりません。ほかの社員からも聞き取りを行ったり、いつも以上に注意深く観察しておく必要があります。

確認したうえで、間違いなく問題を起こしている場合には、その社員を呼び出し、その程度によっては、指導しながら就業規則に定める制裁をあたえましょう。「制裁」という条文で、「利用者やその家族及び取引先などに不信招く応答など、対外的業務に誠実性を欠き、本法人の信用を傷つけた場合には罰則を与える」というような内容が定められていると思いますので、その条文を見せながら、具体的にどのような違反行為がおこなわれたのかを説明し、指導していく必要があります。いきなりの解雇ではなく、指導や始末書から初めて段階的に指導していきます。そしてその指導内容は記録に残しておくようにします。

規律が守れない社員には、管理者は指導をあきらめてしまいがちです。しかし、あきらめてしまったら、利用者や従業員の安全はどのように守られるのでしょうか。

また、職場風土として「密告」ではなくて、よりよいサービスを提供するために何が必要かを、いつでもだれでも発言できる職場環境を整えることで、事業所全体を高めあっていく風土を形成していきましょう。

キャリアアップ助成金の正社員化コースは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者(有期雇用労働者等)の非正規雇用労働者について、企業内のキャリアアップを促進するため、正社員化の取組みを実施する企業に対する助成金です。

先日成立した政府の補正予算においても、この助成金の拡充が案に組み込まれており、補正予算成立後に早速、助成額が拡充となる改正・施行が行われています。改正された内容は以下の通り全部で4つです。

1.正社員化のさらなる促進のための助成額を見直し

支給対象期間を6ヶ月から12ヶ月に拡充し、6ヶ月あたりの助成額が見直されました。中小企業で1人当たりの助成金が57万円から80万円(2期に分けて支給)に増額されました。

2.有期雇用期間が長期化している非正規雇用労働者に対する正社員化を支援するための支給要件の緩和

対象となる有期雇用労働者の雇用期間が、6ヶ月以上3年以内から6ヶ月以上に緩和されました。

3.正社員化に新たに取り組む事業主に対する支援を強化するため、正社員転換制度の導入に係る加算措置を新設

新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対し、中小企業において20万円の加算措置が新設されました。

4.多様な正社員の選択が可能となるよう、多様な正社員制度の導入に係る支援を拡充

多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度規定に関する加算額が、中小企業で9.5万円から40万円に増額されました。

■参考リンク

厚生労働省「キャリアアップ助成金

“きっと喜んでくれるだろう”で大失敗…福利厚生導入時のポイント

たとえ、どれだけ素晴らしい福利厚生を導入したとしても、スタッフがその福利厚生を利用しなければ意味がありません。経費がかさむだけで、本末転倒になってしまいます。

失敗例1.バスや電車、ホテルの割引

以前、「バスや電車、ホテルが一般料金よりも安く利用できる」という民間企業の福利厚生サービスを導入したことがあります。旅行好きな筆者としては、このサービスを導入すればスタッフたちも、たくさん旅行に行くようになり、きっと喜んでくれるだろうと考えたのです。しかし実際には、全くといっていいほど活用されませんでした。

失敗例2.企業型確定拠出年金

メディアなどで「老後2,000万円問題」が騒がれ始めたころ、当院でもスタッフに正しい金融知識を身につけ将来に備えて欲しいという想いから「企業型確定拠出年金」を導入しました。個人型とは違い、事務費用負担と加入手続きを法人が担うことから、個人型よりも加入ハードルが下がると考えたのです。

「資産を預金だけで持つべきではない」と企業型確定拠出年金を行う重要性を伝え、ファイナンシャルプランナーの資格を持つスタッフにお願いして複数回、節税方法などをレクチャーしてもらいましたが、いまいち浸透しておらず、加入者の割合は少ないままです。

「よかれと思って」がうまくいかなかった原因

このように、よかれと思って導入した福利厚生サービスですが、あまりうまくいかなかった原因は「院長目線」で導入したことにあります。

新しい福利厚生を導入する際には、事前にスタッフのニーズをしっかり把握することが重要です。導入する院長や経営者目線ではなく、サービスを享受するスタッフ目線に立つことで、双方の満足度を高めることができます。

【導入してよかった! スタッフの満足度が高い福利厚生3選】

成功例1.検診費用の補助

上記の失敗から、筆者は当院のスタッフにどんな福利厚生があったら嬉しいか、ヒアリングを行いました。

すると、「子宮頸がん・乳がん検診を受診する際に補助を出して欲しい」という声が上がりました。女性特有の疾患である子宮頸がん・乳がんですが、クリニックで働くスタッフというのは現状、女性が大半です。導入すれば助かる人が多いのは間違いありません。

要望を受け、筆者は早速「検診時半額を補助する」という福利厚生を導入しました。活用するスタッフは多く、満足度も高いようです。「ニーズを聞く」ことの重要性がよくわかった経験でした。

成功例2.置き型社食

仕事が忙しくつい外食やコンビニ弁当が多い人や、少しでも帰宅してからの家事を時短で済ませたい人に向けて、「置き型社食」を導入しました。

置き型社食とは、民間企業が提供する福利厚生サービスのひとつです。社員食堂を新たに設置するのが難しい中小企業などに向けて、「コストを抑えられ、手軽に導入でき、満足度が高い」として注目されています。

導入する側は、冷蔵庫が置けるスペースを確保し、サービスに申し込むだけで利用できます。社食専用の冷蔵庫が設置され、そこに毎月栄養バランスのとれた惣菜が届くのです。

当院が導入している置き型社食は、利用時に1品につき100円を支払うシステムです。電子レンジで温めるだけで食べることができるので、手間がかかりません。惣菜は持ち帰ることもできるため、忙しく働くスタッフに高い評価を得ています。

導入にあたってはスタッフを含めて試食を行い、アンケートの結果ニーズが高いことを把握したうえで実施に踏み切りました。

また当院では、「医療従事者である我々が健康であるからこそ、病気の患者さんに元気を与えられる」という考えのもと診療を行っており、筆者としてもスタッフにはできるだけ栄養価の高いものを食べてもらいたいという想いがあります。

そのため、国産原料が優先的に使用され、不要な添加物の入っていない「置き型社食」は、導入してよかったサービスのひとつです。

成功例3.自社農園で作った無農薬野菜の配付

上記の考えから、当院では某所に畑を借り、無農薬野菜の栽培を始めました。そこで収穫した玉ねぎ・さつまいも・トマト・レタスなどの無農薬野菜は、スタッフに無料で配っています。

スーパーなどで買うと割高な無農薬野菜を無料でもらえると、スタッフに好評です。野菜の配付を通じて、健康経営に繋げたいと考えています。

行政に頼るのもひとつの手!

市町村などが中小企業向けに提供している「福祉共済」は、個々の企業では導入しにくい充実した福利厚生サービスを提供しています。月々の会費が比較的安いわりに、サービス内容が手厚いものが多いのが特徴です。

たとえば、結婚・出産・子どもの入学時のための祝金や傷病時・災害時の見舞金、弔慰金、退職慰労金などの給付事業、舞台の観劇チケットやスポーツ観戦チケットが安く購入できる余暇支援といったサービスがあります。

当院でも、市の福祉共済に加入。筆者の経営するクリニックは球場が近いため、この余暇支援を利用して割引チケットを手に入れ、筆者とスタッフ、そのご家族を交えて野球チームの応援に行くなど、法人内のコミュニケーションの活性化に役立てていました。

残念なことに、現在は市の福祉共済事業が終了してしまったため、祝金や見舞金といった給付事業については内製化し、継続して福利厚生サービスを提供しています。

まとめ

充実した福利厚生制度を整えることで、スタッフとその家族の生活が豊かになり、モチベーションの向上につながります。また、新たなスタッフがクリニックで働く動機のひとつになるでしょう。

当院でも、これからもスタッフの満足度を高める福利厚生制度を考え、積極的に導入していきたいと考えています。(出典:梅岡 比俊(うめおか ひとし)

【医療法人梅華会 理事長】開業医コミュニティ「M.A.F」主宰)