コラム

厚生労働省は、医療現場の生産性向上や賃上げを支援するため年度内に行う事業の実施要綱

を都道府県に12日付で通知した。ベースアップ評価料を届け出済みのほか、届け出を見込んで

いる医療機関や訪問看護ステーションの賃上げも支援するが、届け出見込みとして支援を受け

たのに評価料を3月31日までに届け出なかった場合は都道府県が給付金の返還を求める。

厚労省の実施要綱では、医療施設等経営強化緊急支援事業として年度内に実施する生産性向

上・職場環境整備等支援や病床数適正化支援などのメニューごとに、事業の内容や支給額、留

意事項などを示した。

生産性向上・職場環境整備等支援事業は、病院や診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーショ

ンが2024年4月1日-25年3月31日に行う業務の効率化や処遇改善が対象。

ICT 機器の導入やタスクシフト・シェアによる業務効率化、職員の賃上げを行った場合、病

院と有床診療所には許可病床1床当たり4万円(許可病床4床以下の有床診には1カ所当たり

18 万円)、無床診療所と訪問看護ステーションには1カ所当たり18万円を支給する。

24 年度の診療報酬改定で新設されたベースアップ評価料を25年2月1日の時点で届け出済み

のほか、3 月31 日までの届け出を見込んでいる場合も支給対象にするが、▽申請内容が事業の

目的に明らかに合致していないと認められる▽申請内容を偽るなど不正な手段で給付金の支給

を受けた▽ベースアップ評価料を3月31日までに届け出る見込みとして支給を受けたのに届け

出なかった-場合は、都道府県が給付金の全額返還を求める。給付金の支給を受けた医療機関

や訪問看護ステーションは、支援事業の実績報告書を都道府県に出す。

一方、病床数適正化支援事業は医療需要の急激な変化に対応するため医療機関が行う病床削

減を支援する。24年度補正予算が成立した同年12月17日から25年3月31日までに一般病床・

療養病床・精神病床を削減した病院・診療所に1床当たり410万4,000円を支給する。

ただ、地域医療介護総合確保基金の病床機能再編支援事業(単独支援給付金支給事業)の給

付金が支給されている病床を削減する場合は、それとの差額のみを支給する。また、産科部門

や小児科部門の病床、同じ開設者のほかの医療機関に融通した病床などは削減分にカウントし

ない。

給付金を支給された医療機関が、35年3月31日までに正当な理由なく増床したり申請内容を

偽るなど不正な手段で給付金の支給を受けたりした場合は、都道府県が全額返還を求める。

(メディカルウェーブ記事より)

一般社団法人 未来創造連携機構 これからの保育研究所(本部:神奈川県川崎市高津区、代表理事:斉藤 和琴)は、保育施設運営管理士検定1級(通称:園長検定)の実施を経て、14名の保育施設運営管理士(1級)を認定しました。

本資格は保育業界唯一のマネジメント専門資格で、不適切保育やハラスメントを防止するため園長・管理職の更なる能力向上と、質の高い保育をしている保育園の園長・管理職のスキルを見える化し、社会に広く示すこと、保育・幼児教育の価値を高めることを目的としています。

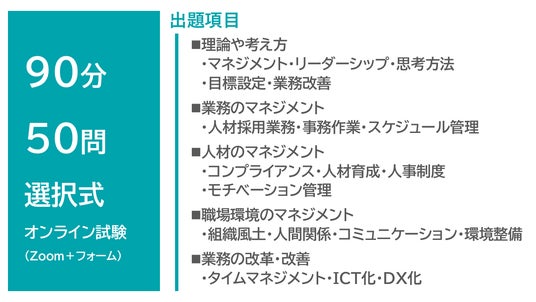

保育施設運営管理士検定1級(通称:園長検定)

第1回 保育施設運営管理士検定1級(園長検定)は 、2025年1月26日(日)14:00-16:00に実施されました。

、2025年1月26日(日)14:00-16:00に実施されました。

園長検定の詳細

当日のスケジュール13:50~ 入室

14:00~ 試験説明

14:15~ 試験開始

15:45 試験終了・ガイダンス

16:00 終了

第1回 園長検定の試験結果

- 受検者:26名

- 合格者:17名(合格率:65.3%)

- 保育施設運営管理士登録者:14名

保育施設運営管理士(1級)たちは、日本有数のマネジメントに明るい保育施設の園長等として、保育業界をより良くするために保育施設運営管理士コミュニティを通じ相互支援を行いながら、更なる高みを目指して研鑽を続けます。

不適切保育・ハラスメントを業界から無くし、保育の質を高めるため、働きやすい職場づくりのプロとして保育・幼児教育施設の園長・管理職のマネジメントスキル向上を推進していきます。

第2回 保育施設運営管理士検定1級(園長検定)

次回の園長検定は2025年6月8日(日)に以下のとおり実施予定です。既に22名の方が次回受検に向け申込みを済まされていらっしゃいます。

- 試験日時:2025年6月8日(日)14:00-16:00

- 受 験 料:10,000円(税別)*テキストご購入の場合は別途10,000円(税別)

- 対策講座:60,000円(税別)*e-learning(16時間)+直前対策講座(2時間)*直前対策講座:5月31日(土)14:00-16:00*アーカイブ視聴可能【対策講座特典】・受験料:無料・テキスト代:無料・講師への質問、受検オンラインサポート面談:無料

- 受検申込:https://forms.gle/srDMHvabhL6d6xeh6

- 検定WEBサイト

園長検定オンライン説明会

2025年6月8日(日)開催の第2回保育施設運営管理士検定1級に向けたオンライン説明会を開催します。

園長検定についてのご説明と質疑応答を行います。

- 3月4日(火)14:00-15:30

園長検定の解説と分析&園長検定オンライン説明会

第1回園長検定に出題された問題の解説、受検者の解答傾向等を徹底分析&解説します!

- 4月11日(金)16:00-17:00

園長検定オンライン説明会

- 5月9日(金)16:00-17:00

園長検定オンライン説明会

- オンライン説明会参加申込み:https://forms.gle/pjGamprAfqcrmyLm9

※説明会に参加しなくとも、園長検定の受検は可能です。

なぜ「検定」なのか?

園長先生「園長は誰でもなれる」「研修で寝ている園長も真剣に学ぶ園長も一括り」-実はこんな声があるんです。

当機構のメンバーは多くの園長先生・管理職たちと対話を重ねてきました。その中で、園長先生方からこのような声を幾度となく聞いてきました。今では数多くの研修がオンラインで気軽に受けられる時代になりました。しかし、試験を用いて研修の効果を測ること、適切なアウトプットで習熟度を確認することがほぼないのが保育業界の研修の特徴となっています。なかなかご自身の努力・能力を客観的に評価してもらえないという園長先生の困り感、モヤモヤから出た声こそが検定試験考案のきっかけです。

離職や業界イメージの悪化による保育士志望者の減少による人手不足、疲弊した現場で起こる不適切な保育、さまざまな不安が保育業界を取り巻いています。この危機的状況を打破するため、OECDの報告でも言われている通り、【実施運営の質:地域や現場ニーズへの対応、質の向上、効果的なチーム作りなどのための園やクラス運営・管理】という、まさにマネジメント・組織運営のスキルの向上が喫緊の課題となっています。本検定は一般企業に通用するレベルの本質的なマネジメント思考と実践的な組織運営手法を保育・幼児教育施設の運営に合わせて構成したものです。

そのような内容を主体的に学ばなければ、そして理解していなければ合格できない「試験」だからこそ、真剣に学び、確実に知識・能力を身につけている方を可視化することができます。客観的に公平に評価することができます。もっと学びが必要なところを可視化することもできます。保育施設運営管理士制度は学び続ける園長先生・管理職を可視化して繋げ、更なるスキルアップを応援します。それは園長の責務を全うし、学び続ける園長先生自身にとってはもちろんのこと、多くの保育士・保育士志望者、そして多くの保護者の皆様にとって非常に意義のあることではないでしょうか。

関連資格

今後、以下の関連資格をリリース予定です。

保育施設運営管理士検定スペシャリスト(園長検定SP)

- 試験日時:12月14日(日)14:00-16:00

保育施設運営管理士検定2級(主任検定)

- 試験日時:8月24日(日)14:00-16:00

- 直前対策講座:8月17日(日)14:00-16:00*アーカイブ視聴可能

(千葉日報記事より)

厚生労働省は18日、介護現場の人材確保・職場環境の改善に向けて今年度の補正予算で事業所・施設に交付する新たな補助金(*)について、ルールの細部を明らかにするQ&A(第1版)を公表した。

* 介護人材確保・職場環境改善等事業。常勤の介護職員1人あたり、およそ5.4万円の一時金を支給できる規模。

補助金を一時金などで活用する際に、支給対象となり得る介護職の範囲を詳しく解説。「介護職員への配分が基本」としつつ、「同一事業所・施設で雇用する人であれば、介護職員以外も含め、全て対象とすることが可能」と明記した。

介護保険最新情報のVol.1357で関係者に広く周知した。

厚労省は併せて法人本部の職員について、「補助金の対象サービスの事業所・施設における業務を行っていると判断できる場合には、人件費改善や職場環境改善の対象に含めることができる」と解説。「補助金の対象外サービスの事業所・施設の職員は、対象に含めることはできない」と記載した。(介護ニュースより)

介護現場の人材確保・職場環境の改善に向けて今年度の補正予算で事業所・施設に交付する新たな補助金(*)について、厚生労働省は18日、ルールの細部を明らかにするQ&A(第1版)を公表した。

* 介護人材確保・職場環境改善等事業。常勤の介護職員1人あたり、およそ5.4万円の一時金を支給できる規模。

全部で20件の問答をまとめた。補助金の交付要件、申請方法、対象の事業所・施設・職員、具体的な使い方などについて、今月7日に通知した実施要綱を補完する形で解説している。

厚労省は介護保険最新情報のVol.1357で関係者に広く周知した。

例えば補助金の申請方法。「法人単位での申請は可能か?」との問いに対し、次のように回答した。

※ あくまで概要。Q&Aの詳細は介護保険最新情報のVol.1357で。

問20の答え|処遇改善加算と同様に法人単位での計画書の作成は可能だが、補助金の申請は事業所が所在する都道府県ごとに行う必要がある。振込先の指定方法などが異なる場合もあるため、計画書は都道府県から示されたものを用いること。

厚労省はこのほか、補助金の具体的な使い方について次のような要点で説明した。

※ あくまで概要。Q&Aの詳細は介護保険最新情報のVol.1357で。

問2の答え|法定福利費などの事業主負担の増加分を人件費の改善に含めることも可能。

問6の答え|あらかじめ決まった配分ルールはなく、人件費に全額充てることも、職場環境改善の経費に全額充てることも可能。

問11の答え|職場環境改善などのために、基準月(原則2024年12月)より前の過去に要した経費は今回の補助対象にならない。

(介護ニュースより)

「皆さんは、“正直”と“誠実”の違いを

説明しなさい、と言われたら、何と答え

ますか?」

・・・・・・・・

日常的に何となく使い分けていますが、

あらためて

“違いは何?”

と質問されたら、

なかなか答えずらいものがありますよね。

何だろう?

ひとしきり考えた後、

その講師の方から教わった定義は、

今なお、私の心の中に突然表れてくるほど、

大きなインパクトを残してくれました。

その方は、こう表現されました。

「正直とは、

“現実に言葉を合わせる”

ことであり、

誠実とは、

“言葉に現実を合わせる”ことである」

・・・・・

素晴らしい定義だと思いませんか?

“正直”

は、時には難しいかもしれませんが、

実行するのは比較的容易な事かもしれません。

でも、

“誠実”

は、なかなか難しいですよね。

「言葉に現実を合わす」

この積み重ねを継続することで、

私たち経営者やリーダーは成長していくのかも

しれません。

自分自身や自分自身の家族は勿論、

社員や社員の家族、

そして、

ご利用者やその家族をしっかり守るためにも、

私たち経営者やリーダーは、

仕事や自分自身、全てに対して

“誠実に”

向き合い続けなければならないのでしょうね。

A、何をどのように頑張れば、階層を上がっていくことができるのかを決めるのが、

キャリアパスの中で最も重要なルールのひとつである「任用要件・昇格条件」です。

この任用要件を決定して、職員にオープンにし丁寧に説明することが必要です。尚、任用要件では、次の4つの視点で検討をすすめれば良いと考えています

- 前等級における最低勤務年数

「リーダーを最低3年やらないと主任は務まらない」というような発想があると思いますが、このような考え方を昇格の条件として、1級は2年以上、2級は3年以上などのような形で採り入れます。そして各階層の滞留年数を決めます。つまり昇格を考えるときにも、この年数経過が一つの要件になります。 - 資格

それぞれの等級で取得してほしい資格を昇格の条件として用いるという考え方です。 - 実務経験

「優秀なケアスタッフだったのに、リーダーにしたらプレッシャーから力を発揮できず、結局もとの立場に戻さざるを得なくなった・・・」などというミスマッチをなくすために、指導監督職(主任等)になる前に、一般職の間に、一度でも委員会の委員長や行事のリーダー等をつとめた経験がある事などを、昇格条件にするケースもあります。少し大きな事業所では、複数の事業所を経験していないと(異動していないと)管理者になれないというルールもこの類です。 - 人事評価

人事評価制度を取り入れている事業所では、必ずといっていいほど、その結果を昇格の条件に用いています。「階層に求められる業務ができているか」を評価しているのであれば、その結果を次の段階に進めるか否かの判断基準に加えるというのは、極めて合理的な方法です。

Q 上司Aが部下Bに対し、Bが作成した文書の誤字脱字が多くミスが多いとして、業務上の注意指導をしましたが、それでも改まらなかったので、再度、前回よりきつく注意したところ、Bは「パワハラです」と言って注意指導を受け入れようとしません。注意指導はどのような場合にパワハラになりますか?

A,パワハラに関し実際に何をすればパワハラになるのか、十分に理解できている方は以外と少ないのではないでしょうか。そのため本来、部下を指導監督する上司が、これはパワハラにあたるのか、などと判断に迷ってしまうこともあると思います。さらに本設問のようにちょっと厳しく注意すると部下から「パワハラだ」などと言われてしまうようでは、上司としては、注意すること自体出来なくなってしまいます。そこで、まずはパワハラに関する基本的な考え方について検討したいと思います。

パワハラにつては、法律上の定義があるわけではありませんが、裁判例によると、「合理的理由のない、単なる厳しい指導の範疇を超えた、いわゆるパワーハラスメント」(名古屋高裁H19・10・31)「人格、存在自体を否定するもの」(東京地裁H19・10・15)といった要素が挙げられています。

また厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」(H24年1月30日)は「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働くものに対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」と定義しています。

つまり注意指導そのものがパワハラにあたるものではなく、注意指導の程度や態様が度を越している場合にはパワハラにあたる可能性があるということになります。裁判上も、注意指導の目的は正当なものであったとしても、感情的になって大きな声を出したり、部下の人間性を否定するかのような表現を用いて叱責した点などは「社会通念上、許容される範囲を超える」としています。

また、ご質問のように、パワハラのとらえ方としてよくあるものが「相手がパワハラと感じたらパワハラ行為になる」などと、あたかも相手の感じ方でパワハラ行為か否かが決まってしまうといったような誤った認識があります。このような認識が原因で、必要に応じて部下を強く指導・教育する必要があっても、それを躊躇してしまうようなこともあるのではないかと思います。重要なことは、「相手がその行為をどう感じたかではなく」、その行為自体に「社会通念上、許容される範囲を超える」ところがあったか否か、ということになります。

さて、御質問のケースでは、上司は部下の誤字脱字が多いことを、業務を対象にして注意指導を行っていると言えます。しかしながら部下は注意されたにも関わらず改善されないだけでなく、反抗的な態度をとってきたとのことですから、その分厳しく注意するのは当然と言えます。もちろん、先に述べた人格否定を行う、大声で怒鳴るといった注意指導は行き過ぎですが、そうでない限り、上司の注意指導はパワハラとはいえないでしょう。注意指導を行うときには、くれぐれも冷静に行うことが大切です。

また、最近はスマホなどを使用し、指導教育の内容を「無断録音」されているようなケースも多いのではないかと思います。この場合、当然ながら「言った、言わない」という話にはならないわけで録音された発言が、それに該当するか否かが判断されるわけです。このことを踏まえると、いつも録音されているという認識をもつことで、自身の言動の抑止力にもなり、冷静な態度で指導教育が行われるのではないでしょうか。

厚生労働省は5日、「毎月勤労統計調査」2024 年分結果速報を発表した。「医療、福祉」分野

の月間現金給与額は31万899円と前年より3.0%増えたものの、全産業平均(34万8,182円)

を10.7%下回った。

産業別に見ると「医療、福祉」は 16 分野中 12 番目だった。産業別のトップは「電気・ガス

業」の60万1,176円(前年比4.2%増)。

一般労働者の「医療、福祉」の月額給与は前年比2.2%増の39万8,149円で、全産業平均の

45 万3,445 円(前年比3.2%増)を12.2%下回る。産業別では13番目だった。

パートタイム労働者の「医療、福祉」は、前年比5.3%増の13万4,730円となり、全産業平

均の11万1,842円(前年比3.8%増)を20.5%上回った。産業別では8番目となっている。

ソーシャルスキルの課題を解決する「遊び」をアレンジもあわせて100種以上紹介!

さらに、スキル獲得のためのツールとしての、「カード」のつくり方も解説します。

「言いたいことが言えずにかたまる」

「激しく怒る/かんしゃくを起こす」

「ルールを守れず、ズルをする」

「嫌なことを平気で言う」

「距離が近すぎて嫌がられる」など、気になる子の言動のなぞを、ソーシャルスキル(社会的スキル)の視点から読み解きます。

ソーシャルスキルとは、他人との効果的なコミュニケーションや関係づくり、自分の感情や行動の調整能力、集団のなかでの適応能力など、社会生活を営む上で必要な能力や技術のことです。人との関りが希薄になってきている今の時代、人との直接的な関わりで育まれるソーシャルスキルが、日常生活のなかで自然に身につきにくいと考えられます。

そこで本書では、「コミュニケーションスキル」「対人関係スキル」「セルフレギュレーション」「集団行動スキル」の4つの領域にわけて、子どもたちが夢中になる「遊び」を通して、ソーシャルスキルを楽しく体験できる方法を紹介します。

現場で、今すぐ、かんたんに実践できる遊び、子どもたちが楽しんで取り組める遊びが満載。全ページカラーイラストでわかりやすく、楽しく紹介します。

さらに、支援者としての大人の「マインドセット」や「ソーシャルスキルの支援ポイント」、「ソーシャルスキルに関連する理論」も1章理論編でくわしく解説。この1冊で、ソーシャルスキルの考え方も、子どもたちと楽しく実践する方法もつかめます。

著者プロフィール

藤原里美(ふじわら さとみ)

一般社団法人チャイルドフッド・ラボ 代表理事/臨床発達心理士/早期発達支援コーディネーター/保育士

公立保育園・東京都立梅ヶ丘病院・東京都立小児総合医療センター・明星大学非常勤講師を経て現職。感覚統合について、児童精神科病院の療育現場で学び、実践してきた。

発達障害のある子どもの療育、家族支援を行うとともに、園の巡回や発達支援の研修など、支援者育成にも力を注ぐ。「子どもを変えずに、子どもの周りの世界を変える」支援方法により、現場や家庭で実現可能な実践方法を発信している。

● ホームページ:https://www.childhood-labo.link/

● YouTube:「藤原里美の発達支援ルーム」で検索

厚生労働省は今年度の補正予算で、経営環境が厳しい訪問介護の事業者への新たな支援策を講じる。実施要綱を通知してその全容を明らかにした。

複数の小規模な事業者が連携し、共に人材確保や経営改善を図る協働化・大規模化の取り組みに補助を出す。

1つの事業者グループあたり最大で200万円。対象経費としては、人材の一括採用、合同研修会の開催、物品の共同購入、人事管理や請求業務のシステムの共通化、ICTインフラの整備などをあげた。

補助対象の要件は、事業者グループの中に次のいずれかに該当する小規模な法人を含むこととした。

◯ 1法人で1つの事業所を運営する法人

◯ 事業所の月の延べ訪問回数が平均200回以下の法人

◯ 事業所の職員数が常勤換算で平均5人以下の法人

◯ 事業所が全て中山間地域、離島などに所在する法人

※ 訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応サービスが対象

◆ 人材確保の広報に最大30万円

厚労省はこのほか今回の補助金で、事業所の協働化・大規模化に取り組んでいない事業者も支援する。

例えば、人材や利用者の確保に向けたホームページの開設・改修、広報宣材(リーフレット、チラシ等)の作成・印刷などに充てる経費として、1事業所あたり最大30万円を補助する。また、ホームヘルパーの研修の受講やキャリアアップの仕組み作りに充てる経費として、1事業所あたり最大10万円を補助する。

あわせて、新人ヘルパーの利用者宅への同行支援や登録ヘルパーの常勤化なども補助の対象とする。