コラム

Q

新たに職員の募集をしています。複数人の採用面接をしたのですが、不採用とした 1 名から、「面接の中で尊敬する人を聞かれたのですが、不適切ではありませんか?」と指摘を受けました。他意はなく、身近な話題の一つとして尋ねたのですが、問題があるのでしょうか。

A

「尊敬する人」は、応募者本人の思想・信条に関わる内容であり、働く上での適性や能力には関係ないことです。質問への回答が、応募者の合否に関係なかったとしても、就職差別をされたとして問題になる可能性もあります。採用面接をする際には、尋ねるべきでないことを事前に押さえ、話題としないようにするこ

とが求められます。

詳細解説:

1.求められる公正な採用選考日本の法制度において解雇は、かなりハードルが高いといわれていますが、採用する職員の選定は、医院の裁量に委ねられています。そのため、採用の段階では、適性検査や能力を確認するための筆記試験をしたり、数回の面接を実施したりすることもあります。厚生労働省は、このような採用選考の過程において、基本的人権を尊重し、適性・能力に基づいた公正な採用選考を行うよう強く求めています。公正な採用選考とは、応募者に広く門戸を開き、適性・能力に基づいた採用基準により、採否を判断することです。応募者の適性・能力とは関係のない事項について質問等をすることは、それを採用基準としていない場合でも、把握したことで結果として合否に影響を与え、就職差別につながるとの指摘を受けることがあります。

2.面接で尋ねるべきでない内容

公正な採用選考を意識していたとしても、特に面接では、緊張している応募者を和ませるといった目的から、応募者の身近な話題について触れることもありますが、その際には以下のような内容を避ける必要があります。

① 応募者本人に責任のない事項

本籍・出生地に関すること

家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)

住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など)

② 本来自由であるべき事項(思想・信条に関わること)

宗教に関すること

支持政党に関すること

尊敬する人物に関すること

購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること

当然ながら、これらの事項が把握できるような作文や小論文の執筆を求めることも避ける必要があります。尊敬する人物や愛読書などは、アイスブレイクの一環として聞いてしまうこともあると思いますので、特に注意しましょう

⇒社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

特定のエリアに限り勤務を認める「地域限定保育士」制度の全国展開に向け、こども家庭庁がまとめた制度改正の概要案が分かった。地域限定保育士の登録後3年が経った後、一定の要件を満たせば全国で勤務できる。保育士不足への対策の一環で、早ければ来年の通常国会に児童福祉法の改正案を提出する。

地域限定保育士は、2015年に国家戦略特区で始まった。概要案によると、自治体が実施する試験に合格すると地域を限定して3年間働くことができる。ただし、自治体が保育士確保のため「特に必要があると認める場合」に限る。通常の保育士試験を実施してもなお、人手不足が見込まれるケースを想定している。

通常の保育士試験ではピアノ伴奏などの実技試験があるが、地域限定保育士では実技試験を免除し、講習に代えられるようにする。受験のハードルを下げることで、なり手不足の対策としたい考えだ。

登録後3年が経過すると、4年目以降は全国での勤務が可能となる。地域限定保育士の登録のみで、現場での経験を積まないケースもありうる。そのため一定の質を担保する観点から、全国勤務に際しては、地域限定保育士としての1年以上の勤務経験や、研修の受講が要件となる見通しだ。(朝日新聞より)

⇒保育業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

岸田文雄首相は21日の衆議院・予算委員会で、来年度の介護報酬改定を通じた介護職の賃上げに取り組むと明言した。

「医療や介護、福祉などの分野の賃上げは、喫緊の重要な課題だと認識している。今般の経済対策はもちろんだが、その後に診療報酬や介護報酬などの同時改定が予定されている。これらを通じて処遇改善にしっかり取り組んでいきたい」と表明した。公明党の伊佐進一議員の質問に対する答弁。

また、武見敬三厚生労働相は、「特に介護分野では足元で離職超過が生じ、小売など他産業への人材流出がみられる。極めて厳しい状況。着実な賃上げ、処遇改善は日本経済の消費拡大にもつながり大変重要だ」と意欲をみせた。

一方で鈴木俊一財務相は、「国民が負担する保険料などが増加すれば、現役世代の賃上げ効果を損なう面がある。年末に向けて検討を深めていきたい」と述べた。(介護ニュース)

⇒介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

介護保険の福祉用具を貸与で使うか、それとも販売で使うかを利用者が選べる「選択制」− 。来年度の介護報酬改定で新たに導入されることが決定した。

現場の関係者や専門家でつくる有識者会議で、厚生労働省が昨年から具体的な議論を進めてきた経緯がある。ここでまとめられた選択制の概要案が、今月16日の審議会(社会保障審議会介護給付費分科会)で了承された。

厚労省の説明、これまでに決まっていることなどのポイントをまとめていく。厚労省は選択制の細部の規定を、介護報酬改定の前に通知などで明らかにするとしている。

趣旨》

◯ 福祉用具は貸与期間が長期間になると、貸与価格の累計額が販売価格を上回るケースがある。一部の貸与種目・種類は、過去の給付データで確認できる利用実態などをみると、購入した方が自己負担を抑えられる利用者の割合が相対的に高い。

◯ このため、貸与と販売の選択を可能とすることが合理的。利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図る。

《選択制の対象種目・種類》

◯ 利用者が購入の判断を行いやすい比較的廉価な福祉用具のうち、貸与価格の累計額が販売価格を上回るケースも少なくないもの。

◯ 具体的には「固定用スロープ」「歩行器」「単点杖」「多点杖」の4つ。これらは可動部がないものが多く、利用開始後のメンテナンスの必要性が比較的低いと考えられる。「歩行器」のうち歩行車は、「単点杖」のうち松葉杖は除く。

◯「固定用スロープ」などは複数個の使用が必要となる場合もある。このため販売の場合には、必要に応じて複数個の支給を認めるよう国から自治体へ周知することとする。福祉用具専門相談員に対しても、その必要性を十分に検討するよう求めることとする。

《貸与か販売かを判断する体制・プロセス》

◯ 利用者の意思決定に基づき貸与か販売かを選択する。

◯ 貸与・販売の選択について検討を行う際は、医師やリハビリテーション専門職ら医療職を含めた多職種の意見を反映させるためにサービス担当者会議などを活用するほか、ケアマネジャーが各専門職への「照会」で意見を聴く方法も可能とする。

◯ ケアマネ、または福祉用具専門相談員は、取得可能な医学的所見に基づき、サービス担当者会議などで得られた判断を踏まえ、利用者に貸与か販売かを提案する。

《貸与後のモニタリング》

◯ 選択制の対象となる福祉用具を貸与した場合、福祉用具専門相談員は、利用開始から少なくとも6ヵ月以内に1度モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討することとする。

◯ また福祉用具専門相談員は、モニタリング時に記録する福祉用具の利用状況などを踏まえ、利用開始から6ヵ月以降も必要に応じて、貸与継続の必要性について検討することとする。

《販売後の確認・メンテナンス》

◯ 選択制の対象となる福祉用具を販売した場合、福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画の目標の達成状況を確認する。また、保証期間を超えた場合であっても、利用者からの要請に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認し、必要なら使用方法の指導、修理などを行うよう努める。

◯ 福祉用具専門相談員は、利用者に商品不具合時の連絡先の情報を提供する。

厚労省は詳細な制度設計にあたり、ケアマネや福祉用具専門相談員の業務負担にも十分に配慮するとしている。また、現場の混乱を招かないように分かりやすい周知にも努めるとしている。(介護ニュースより)

⇒介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

来年度の介護報酬改定に向けた協議を重ねている審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で16日、厚生労働省は介護老人保健施設を取り上げた。

利用者の在宅復帰を後押しする機能、在宅療養を支援する機能をより強化していく観点から、基本報酬を見直すことを提案。現在もその体制、取り組み、成果などに応じて差をつけているが、こうした差を更に大きくしてはどうかとした。

老健の基本報酬は5段階。在宅復帰率やベッド回転率、訪問指導の実施割合、リハ職・支援相談員の配置割合など、多角的な指標に基づく評価で分けられる。最上位の「超強化型」は、今年2月の時点で全体の28.6%。

厚労省は審議会で、こうした報酬の多寡を決める指標の一部を改める案も提示。支援相談員について社会福祉士の配置を評価すること、訪問指導の実施割合を引き上げることなどを提案した。今後、細部を詰める検討を進めていく構えだ。

A,

人事評価でもっとも大切なキーワードは何でしょうか。それは「透明性」と「納得感」です。透明性とは、人事評価でいえば、どういう評価項目で、だれがどのようなプロセスで評価をしているのかが明確であること。また「納得感」とは、なぜその評価結果になったのか被評価者が理解し、納得することです。しかしながらこの納得感が生まれるのはそう簡単にはいきません。なぜなら多くの職員は、自分は一所懸命仕事をし、それなりに仕事で貢献していると思っているからです。しかしながら、上司の評価がそのようなものでない場合には、だれしも心穏やかでは、いられないはずです。半ばあきらめて、表面的に納得したフリをしている場合も多いのではないでしょうか。それでは納得感を醸成するにはどうすればいいのか。まず、絶対に必要なのが、フィードバック面談です。面談では、自己評価と上司評価が明らかに違っている項目に着目し、その評価にした根拠を具体的に話し合うことで、お互いの視点や期待レベルを知ることができ、初めて「納得感」が醸成されてくるものです。

⇒①医療分野キャリアパス

クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

“きっと喜んでくれるだろう”で大失敗…福利厚生導入時のポイント

たとえ、どれだけ素晴らしい福利厚生を導入したとしても、スタッフがその福利厚生を利用しなければ意味がありません。経費がかさむだけで、本末転倒になってしまいます。

失敗例1.バスや電車、ホテルの割引

以前、「バスや電車、ホテルが一般料金よりも安く利用できる」という民間企業の福利厚生サービスを導入したことがあります。旅行好きな筆者としては、このサービスを導入すればスタッフたちも、たくさん旅行に行くようになり、きっと喜んでくれるだろうと考えたのです。しかし実際には、全くといっていいほど活用されませんでした。

失敗例2.企業型確定拠出年金

メディアなどで「老後2,000万円問題」が騒がれ始めたころ、当院でもスタッフに正しい金融知識を身につけ将来に備えて欲しいという想いから「企業型確定拠出年金」を導入しました。個人型とは違い、事務費用負担と加入手続きを法人が担うことから、個人型よりも加入ハードルが下がると考えたのです。

「資産を預金だけで持つべきではない」と企業型確定拠出年金を行う重要性を伝え、ファイナンシャルプランナーの資格を持つスタッフにお願いして複数回、節税方法などをレクチャーしてもらいましたが、いまいち浸透しておらず、加入者の割合は少ないままです。

「よかれと思って」がうまくいかなかった原因

このように、よかれと思って導入した福利厚生サービスですが、あまりうまくいかなかった原因は「院長目線」で導入したことにあります。

新しい福利厚生を導入する際には、事前にスタッフのニーズをしっかり把握することが重要です。導入する院長や経営者目線ではなく、サービスを享受するスタッフ目線に立つことで、双方の満足度を高めることができます。

【導入してよかった! スタッフの満足度が高い福利厚生3選】

成功例1.検診費用の補助

上記の失敗から、筆者は当院のスタッフにどんな福利厚生があったら嬉しいか、ヒアリングを行いました。

すると、「子宮頸がん・乳がん検診を受診する際に補助を出して欲しい」という声が上がりました。女性特有の疾患である子宮頸がん・乳がんですが、クリニックで働くスタッフというのは現状、女性が大半です。導入すれば助かる人が多いのは間違いありません。

要望を受け、筆者は早速「検診時半額を補助する」という福利厚生を導入しました。活用するスタッフは多く、満足度も高いようです。「ニーズを聞く」ことの重要性がよくわかった経験でした。

成功例2.置き型社食

仕事が忙しくつい外食やコンビニ弁当が多い人や、少しでも帰宅してからの家事を時短で済ませたい人に向けて、「置き型社食」を導入しました。

置き型社食とは、民間企業が提供する福利厚生サービスのひとつです。社員食堂を新たに設置するのが難しい中小企業などに向けて、「コストを抑えられ、手軽に導入でき、満足度が高い」として注目されています。

導入する側は、冷蔵庫が置けるスペースを確保し、サービスに申し込むだけで利用できます。社食専用の冷蔵庫が設置され、そこに毎月栄養バランスのとれた惣菜が届くのです。

当院が導入している置き型社食は、利用時に1品につき100円を支払うシステムです。電子レンジで温めるだけで食べることができるので、手間がかかりません。惣菜は持ち帰ることもできるため、忙しく働くスタッフに高い評価を得ています。

導入にあたってはスタッフを含めて試食を行い、アンケートの結果ニーズが高いことを把握したうえで実施に踏み切りました。

また当院では、「医療従事者である我々が健康であるからこそ、病気の患者さんに元気を与えられる」という考えのもと診療を行っており、筆者としてもスタッフにはできるだけ栄養価の高いものを食べてもらいたいという想いがあります。

そのため、国産原料が優先的に使用され、不要な添加物の入っていない「置き型社食」は、導入してよかったサービスのひとつです。

成功例3.自社農園で作った無農薬野菜の配付

上記の考えから、当院では某所に畑を借り、無農薬野菜の栽培を始めました。そこで収穫した玉ねぎ・さつまいも・トマト・レタスなどの無農薬野菜は、スタッフに無料で配っています。

スーパーなどで買うと割高な無農薬野菜を無料でもらえると、スタッフに好評です。野菜の配付を通じて、健康経営に繋げたいと考えています。

行政に頼るのもひとつの手!

市町村などが中小企業向けに提供している「福祉共済」は、個々の企業では導入しにくい充実した福利厚生サービスを提供しています。月々の会費が比較的安いわりに、サービス内容が手厚いものが多いのが特徴です。

たとえば、結婚・出産・子どもの入学時のための祝金や傷病時・災害時の見舞金、弔慰金、退職慰労金などの給付事業、舞台の観劇チケットやスポーツ観戦チケットが安く購入できる余暇支援といったサービスがあります。

当院でも、市の福祉共済に加入。筆者の経営するクリニックは球場が近いため、この余暇支援を利用して割引チケットを手に入れ、筆者とスタッフ、そのご家族を交えて野球チームの応援に行くなど、法人内のコミュニケーションの活性化に役立てていました。

残念なことに、現在は市の福祉共済事業が終了してしまったため、祝金や見舞金といった給付事業については内製化し、継続して福利厚生サービスを提供しています。

まとめ

充実した福利厚生制度を整えることで、スタッフとその家族の生活が豊かになり、モチベーションの向上につながります。また、新たなスタッフがクリニックで働く動機のひとつになるでしょう。

当院でも、これからもスタッフの満足度を高める福利厚生制度を考え、積極的に導入していきたいと考えています。(出典:医療法人梅華会理事長 梅岡 比俊氏)

⇒クリニック・医療業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

保育園で園長を務めた経験を生かし、保育士の悩み解決に取り組もうと、IT会社に転職した男性がいる。千葉県市川市出身の石井大輔さん(55)。「ホイクタス」という保育士の悩み解決サイトを2年前に開発し、同市の保育園などを中心に少しずつ利用が広がっている。石井さんは「保育に関する有益な情報交換の場となってほしい」と話している。

石井さんは日本大を卒業後、1991年に大手クレジットカード会社に入社した。当時は女性が社会に進出しはじめた時代だった。事業開発を担当し、戦略を検討する中で普段から人口統計を目にしていた。「女性が職場に増えてきていた。人口の推移から今後は共働き世帯が増えて保育園のニーズが高まると感じていた」。そんな中、偶然にも県内の知人が携わる保育園の運営に関わることに。脱サラし、2001年に園長となった。

以前の職場は数値など具体的な裏付けを基に仕事をしていた。一方で、保育士たちは経験や感覚に頼りながらの仕事が多いことが気になった。

ある時、保育士たちが昼寝の時間に寝てくれない子どもに困っていた。園の保育士たちは全員お手上げ状態で、外を散歩中の別の保育園の先生に声をかけて助けを求めることもあった。そのような経験から、保育士らの実体験や悩み、意見を数多く共有できる仕組みを作れば、課題解決しやすいのではないかと思った。19年にシステム開発会社「dott」(東京都台東区)に転職。責任者としてホイクタスの開発に取り組み、21年3月に運用を始めた。

ホイクタスは困りごとがサイト上に投稿されると、他の保育士らが回答を寄せる。一般的な掲示板との違いは、真偽の確認が必要な投稿内容は、保育士資格を持つ人や看護師、大学教授など専門的な知識を持ったメンバーが確認した上で公開される点だ。石井さんは「信頼性や安全性にこだわった」と力を込め、その日のうちに回答の公開を意識する。投稿には無料の会員登録が必要。会員数は少しずつ増え、11月時点で全国で700人を超えた。

市川市の「オルカキッズ保育園」では保育士8人全員が22年から利用を始めた。1歳児を担当する真鍋由衣さん(28)は昼寝の時間が短い子どもへの対応や、入園まもない保護者との円滑なコミュニケーションなどの意見を参考にするという。真鍋さんは「SNS(ネット交流サービス)では相手の意見が現実的とは思えないが、ホイクタスは働いている人の声で信用できる」と意義を話す。

ホイクタスは今後、保育士と保護者の連絡ノート機能を持つアプリケーションと連携するなど、サイトの更なるアップデートを予定している。石井さんは「保育士が困りごとを解決できず、虐待事件につながるかもしれない。ホイクタスを活用してほしい」と話している。ホイクタスはhttps://hoikutasu.com/。(毎日新聞より)

⇒保育業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

介護サービスの事業者や専門職らで組織する16の団体が、来年度の介護報酬改定に向けた決起集会を17日に都内で開催した。

「介護現場で働く人々の暮らしとやりがいを支える」。

これを目指すべきと訴える決議文を採択。介護職の継続的な賃上げを実現すること、事業者の健全な経営を守ることが欠かせないとし、そのための介護報酬の大幅な引き上げを強く主張した。これだけ多くの介護関係団体が一堂に会して大規模な集会を開くのは、今回が初めて。

集会には多くの国会議員が参加した。

壇上に立った自民党の加藤勝信前厚生労働相は、「明らかにフェーズが変わった。物価の高騰、他産業での賃上げの進展などを踏まえ、介護サービスをしっかりと維持するために新たな戦いをしなければいけない。人材を確保しようとしても、それなりの資金がなければ事業者は立ち向かえない」と挨拶。自民党の田村憲久元厚労相は、「今回は今までにない改定率を実現しなければならない。今回は一歩も引けない」と語気を強めた。

来年度に介護報酬を上げるか下げるか、政府は全体の改定率を年末に決定する。多くの関係者がプラス改定を確実視しているのが現状で、今後はその上げ幅をめぐる攻防が更に激化していく見通しだ。(介護ニュース)

⇒介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

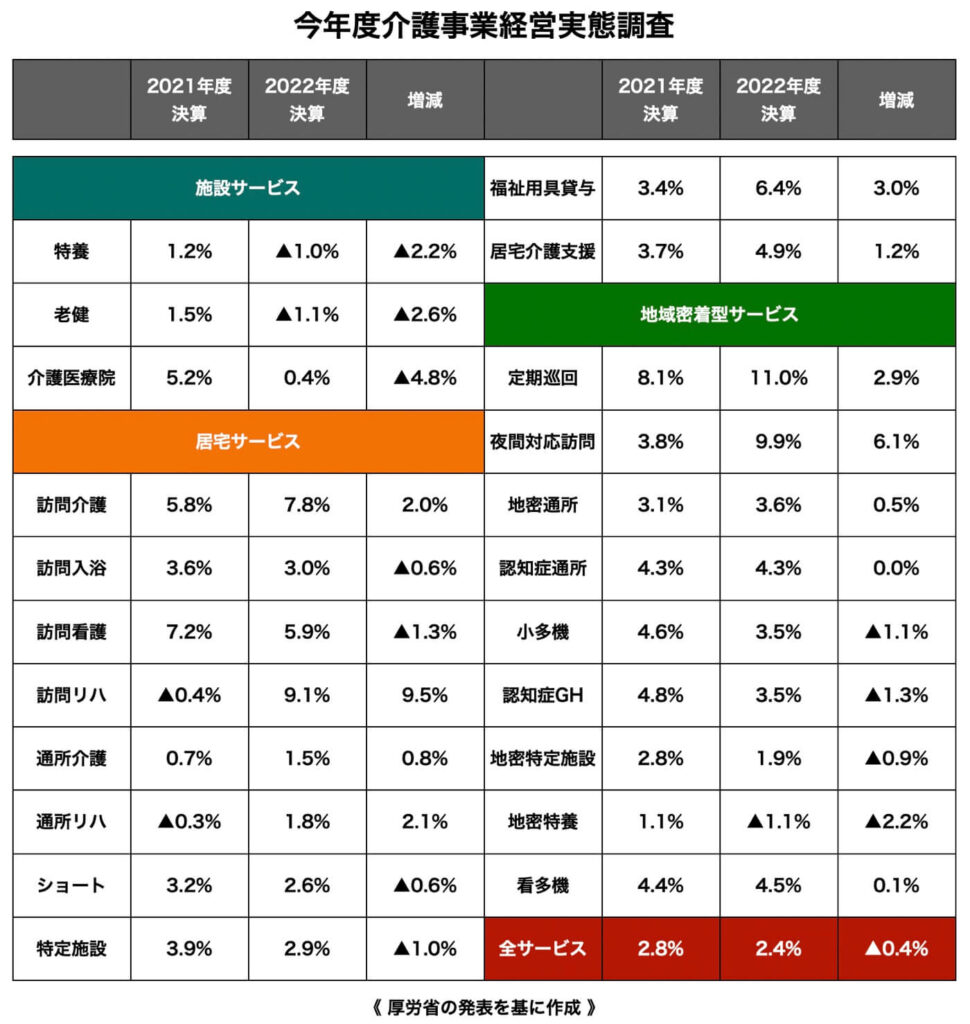

厚生労働省は10日、介護施設・事業所の経営状況を明らかにする調査(今年度経営実態調査)の結果結果は表の通り。昨年度決算の全サービス平均の収支差率は2.4%。前年度より0.4ポイント低下し、2020年度調査と並ぶ過去最低の水準となった。政府はこれを重要な参考データとして、来年度の介護報酬改定をめぐる議論を進めていく。

この調査は昨年度の決算の動向を把握するもの。今年5月に実施された。対象は全ての介護保険サービス。全国の1万6008施設・事業所から回答を得ている。有効回答率は48.3%。結果は10日の専門家会議に報告された。

施設系サービスの収支差率の落ち込みが目立つ。特別養護老人ホームと介護老人保健施設がマイナスとなるのは初めて。光熱費をはじめとする物価の高騰、人件費の上昇などの影響を非常に大きく受けた格好だ。特定施設やグループホーム、ショートステイなども悪化していた。

訪問介護や通所介護、居宅介護支援などは収支差率が向上している。ただ、経営環境は厳しさを増しているのが実情だ。事業者は介護報酬の収入から十分な賃上げ、労働環境改善の原資を捻出できず、貴重な人材の他産業への流出を止められないでいる。

厚労省は今回の結果について、「訪問介護、通所介護などの収支差率は上がっているものの、収益額の伸びは大きくない」と指摘。「経営改善の影響は限定的」と分析した。

あわせて、「他産業では利益率が上昇している一方で、介護分野では全体として低下している。かなり厳しい状況にある」との認識を示した。(介護ニュースより)

⇒介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)